国家工业遗产时空分布特征及影响因素——以中国四批国家工业遗产名单为例

曾 灿,刘沛林,李伯华,黄晓杰,曹扬意

(1. 湖南师范大学地理科学学院,长沙 410081;2. 长沙学院经济与管理学院暨乡村振兴研究院,长沙 410022;3. 衡阳师范学院地理与旅游学院,湖南 衡阳 421002)

作为传承工业文明重要载体的工业遗产,见证了一个国家或区域的工业发展进程,具有重要的历史、科技、社会文化和艺术价值(Cho et al.,2014),其不同时期的遗产名录标记了中国近现代化进程中重要历史节点,承载着中华民族追求自主创新和发展进步的工业精神(崔卫华等,2011)。随着中国进入工业和信息化时代,越来越多的工业企业或因设备陈旧、或因资源匮乏、或因技术瓶颈、或因污染环境等退出历史舞台而形成工业遗产,且其速度不断加快,但退出的可以是工业的“形”,其内在的工业精神(“魂”)需要保护与传承。中国工信部、住建部、文旅部、文物局及各工业城市高度重视工业遗产的保护、利用与研究,2016年,国家对工业遗产开展调查摸底,建立了工业遗产名录,通过实施分级保护机制抢救濒危工业文化资源,至2020年入选四批共164个国家工业遗产;2017年《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出要保护传承文化遗产,做好工业遗产保护工作;尤其2018年《国家工业遗产管理暂行办法》的颁布,使其进入一个新的历史时期。因此在经济社会转型期,加强对工业遗产保护、利用及相关研究,有助于提升和坚定中华民族文化自信,大力推进“中国制造2025”,在新型工业化进程中逐步实现科技创新型强国的目标,同时也可为共建“一带一路”区域新格局提供思路与策略。

目前国内外工业遗产研究各具特色。西方是工业文明的发源地,国际工业遗产起源于20 世纪50-60 年代,1952 年美国学者首次提及“工业遗产”(Steinman,1952),英国学者在1955 年提出了“工业考古学”的概念(Michael, 1955),20 世纪60-70 年代英国最先建立全国性考古协会(GLIAS),目前国际对工业遗产的研究重点为工业革命时期的工业遗产,主要包括工业遗产测绘(Arias et al.,2006)与鉴定(Chapoulie et al.,2008)、工业遗产修复技术(Morillas et al.,2018)、工业遗产保护与再利用方式(Sallam et al.,2018)等。国内工业遗产研究从20 世纪90 年代中期开始,最初是对国外研究的借鉴,总结成功模式(李蕾蕾,2002;谢红彬等,2005)。后期在城镇化浪潮与城市更新过程中将工业遗产与城市规划及城市文化相结合(郭剑锋等,2016),将工业遗产保护和景观设计相结合(王伟嘉等,2020),将工业遗产与旅游发展相结合(谢红彬等,2005;徐柯健等,2013),探讨工业遗产保护与开发的新方法。其他方面,如引入5R 循环经济观念,研究分级保护以及不同类型工业遗存活化再利用的方式(肖立军等,2013)。对工业遗产时空分布特征及其差异性因素研究亦是当前学术界探讨的焦点之一,其范围涉及国际(崔卫华等,2017)、全国(戴湘毅等,2011;李江敏 等,2019;赵永琪,2020)、区域(刘丽华等,2016)、省域(王长松等,2017;佟玉权,2019)、市域(周志仪 等,2017;孙晓峰等,2020)等层面。其研究多基于GIS软件定量分析空间分布格局,影响因素方面有研究认为世界遗产空间分布受社会、经济、文化和政治等因素影响较多(崔卫华等,2017),全国层面则受历史政策因素的影响(赵永琪,2020),也有研究认为主要受宏观地理环境、社会经济以及中国工业发展史的影响(李江敏等,2019)。21世纪以来虽然相关研究逐渐增多,但大部分局限于对国外工业遗产保护实践经验的借鉴,在保护、修复等理论层面的一般性研究不够丰富。同时,中国工业遗产在国家工业遗产名单公布之前,多见于全国重点文物保护单位中、中国工业遗产保护名录中,研究尺度不统一。国家工业遗产是国家工信部自2017年开始,从全国层面遴选1980年以前建成、具有鲜明工业特色和工业文化价值、主体保存良好、产权关系明晰的工业生产、储运和活动场所,目前学术界对其相关研究较少。据此,本文以前四批国家工业遗产名单为基础数据,研究工业遗产的时空分布特征,揭示中国国家工业遗产时空分布的动态趋势及驱动因素,以期为中国国家工业遗产的后期遴选提供借鉴,并为工业遗产的合理开发与保护提供理论指导。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 最邻近距离 最邻近距离表示点状事物在地理空间中相互邻近程度的地理指标,主要有集聚、均匀、随机3种类型,采用此指标可获得工业遗产空间分布类型,而最邻近点指数是常用的判断方法(王长松等,2017)。最邻近距离rE为每个点与其最邻近点距离r1的平均距离(崔卫华等,2017),公式为:

式中:n为点数;A为区域的面积;D为点密度;rE为随机分布模式中最邻近点的平均距离(即理论最邻近距离);为最邻近点之间的距离r1的平均数(即实际最邻近距离);R为最邻近指数。其中,当R=1,即=rE时,说明点要素为随机分布;当R>1,即>rE时,说明点要素为均匀分布;当R<1,即-r1<rE时,说明点要素为集聚分布。

1.1.2 核密度 核密度(Kernel Density)反映地理要素在空间上的分散和集聚特征(王长松等,2017)。通过将工业遗产抽象成点状要素,运用ArcGIS软件Spatial Analyst模块中的Kermel Density分析其空间分布特征,核密度函数的计算公式为:

式中:λ(s)是地点s处的核密度估计;r为核密度函数的搜索半径;n为样本数;w是地点l与s之间距离dls的权重。

1.1.3 集中趋势演变分析 空间集中和演变趋势能够反映其集中程度和中心转移方向(李伯华等,2015),利用ArcGIS空间统计分析功能中的平均中心(Mean Center)和标准差椭圆(Standard Devia‐tional Ellipse)分析不同时期工业遗产转移特征,从地理现象的空间变化来反映地理要素的中心趋势、离散和方向(De Smith et al.,2009),计算公式为:

式中:xi和yi是要素i的坐标;{}表示要素的平均中心;n等于要素总数。旋转角计算为:

1.2 数据来源与处理

截至2020 年12 月,国家工业与信息化部已公布国家工业遗产名录共四批164 个(第一批11 个、第二批42个、第三批49个、第四批62个,港澳台地区暂无入选遗产)。考虑空间结构,将跨地区明显分布的工业遗产按照不同个数计算,如汉冶萍公司视为3处工业遗产(江西省安源煤矿、湖北省大冶铁厂、湖北省汉阳铁厂);考虑时间演变分析,将遗产核心物跨度明显的分开计算,如将自贡井盐视为3 处工业遗产(大安盐厂1957、东源井1820、燊海井1835)。由于第四批北京卫星制造厂是对第二批的补充,故视为1处工业遗产,因此实际研究对象为176项工业遗产。数据处理过程为:首先收集工业遗产的名称、地点,并借助百度地图API 坐标拾取器获取地理坐标;导入ArcGIS10.5中,将每一个工业遗产抽象为空间上的点,建立基础数据库;最后通过空间叠置、最近邻点指数、核密度、集中趋势演变分析等方法分析其时空特征及影响因素。国家工业遗产产业类型多样,目前国内工业划分标准不一,将前两批工业遗产按轻工业、重工业进行分类。

2 结果与分析

2.1 空间格局特征分析

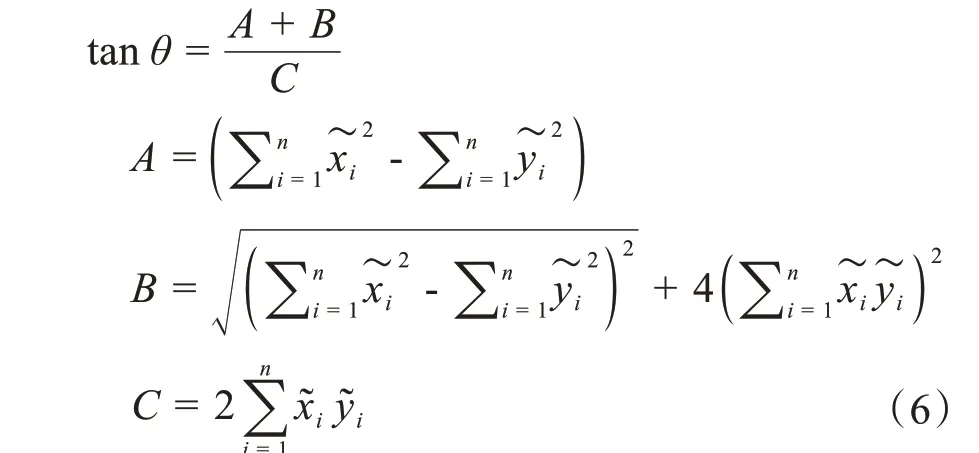

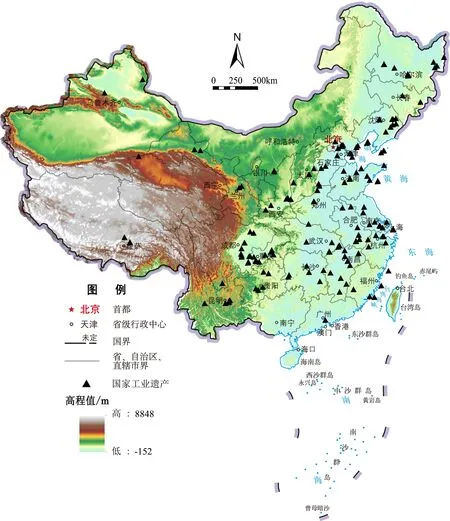

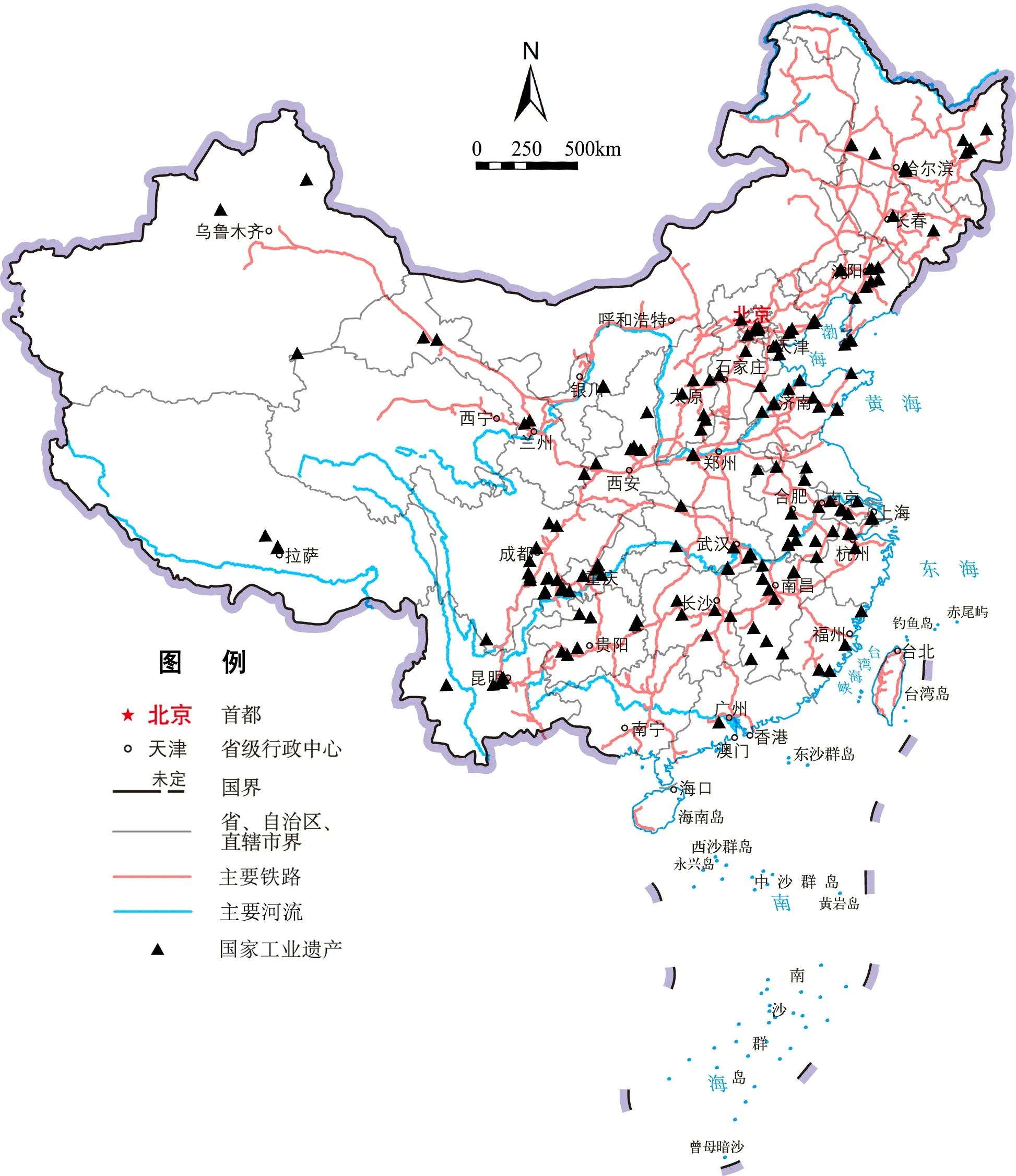

2.1.1 总体分布特征 工业遗产之间的平均观测距离为3 678.03 m,预期平均距离4 479.13 m,Z得分-4.6,显著性水平P<0.01,最邻近点指数R=0.82<1,说明中国工业遗产在空间上呈集聚分布。为进一步研究其集聚特征,依据式(3)分析核密度,结果显示:中国前四批国家工业遗产空间分布呈现东南多、西北少,中部沿海地区分布密集,由东向西递减,中部向南、北两方递减的格局(图1)。在空间上形成3个高密度核心区和2个次密度核心区,有明显的聚集态势。其中,“三核”指京津冀核心区、长三角核心区、四川盆地核心区,“两副”指核密度值都在1.27以上的江汉平原次核心和辽宁次核心区。从类型上看,两批工业遗产以重工业为主,占比73.6%,轻工业占比26.4%。从遗产类型空间分布看(图2),轻工业遗产主要分布在长江流域及沿海、沿河区域,且在长三角地区呈现明显的集聚特征;重工业遗产较轻工业分布分散,第三阶梯也有少量分布,但在京津冀、东三省等地区分布密度大。

图1 国家工业遗产核密度分析Fig.1 Nuclear density analysis of national industrial heritages in China

图2 国家工业遗产产业类型Fig.2 Industrial types of national industrial heritages in China

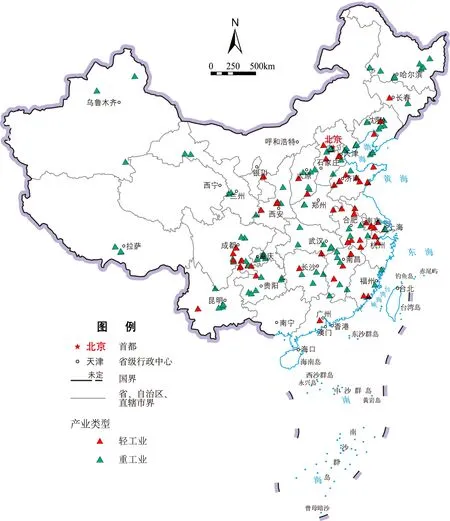

2.1.2 省域分布特征 中国164处(省级所有)国家工业遗产分布于27个省份,平均每省拥有工业遗产数6.07处,仅有11省达到平均值,广西、海南、内蒙古、宁夏、香港、澳门及台湾7个省区目前尚无认定。其中,四川拥有工业遗产15处,占总数的30.54%,居全国首位,其次为山东(12)、江西(12)、辽宁(11)。省域分布存在较明显的三类区(图3),Ⅰ类区在中国东北及东南沿海等“一线地区”,Ⅱ类区基本为中国三线建设的“三线地区”,其他为Ⅲ类区。其中,“三线”是指1964—1978年,由沿海、边疆地区向内地收缩划分的三道线,一线指位于沿海和边疆的前线地区;三线指包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海等西部省区及山西、河南、湖南、湖北、广东、广西等省区的后方地区,共13个省区;二线指介于一、三线之间的区域。从区域概念来说,“三线地区”基本上是除新疆、西藏、内蒙古之外的中国中西部经济不发达地区(孙燕京等,2005)。

图3 国家工业遗产(164处)省域分布Fig.3 Provincial distribution of national industrial heritages in China

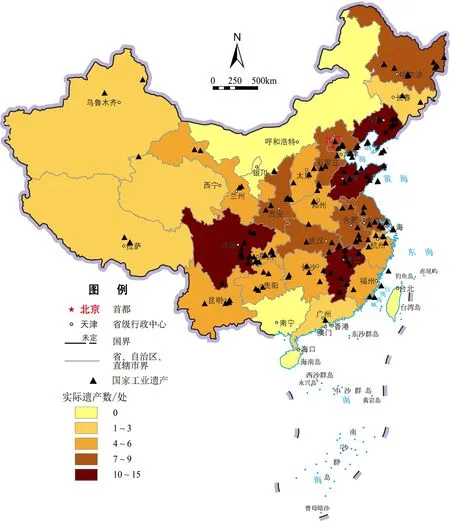

2.2 时空间演变特征分析

2.2.1 年代分布特征 工业遗产时间跨度长且不均匀分布,综合中国历史及近现代民族工业发展历程,将前四批划分为5 个时期:鸦片战争之前、1841-1912 年、1913-1926 年、1927-1948 年、1949年以后(图4a~e)。具体来看:1)鸦片战争之前(图4-a):该时期跨度较长,其认定的33处遗产点主要分布在四川盆地、长江中下游平原等区域,87.9%为轻工业,以酿造、瓷器等为主,其中酿造产业占60.6%;重工业较少,共4 处,均为矿产(铜矿、金矿、汞矿、矾矿)。2)1841-1912 年(图4-b):该时期是鸦片战争后到中华民国成立,属于中国近代工业开端及民族工业初步发展阶段,其认定的29处遗产点主要分布在中国东部沿海,内陆也有少量分布,遗产以重工业为主,新增工业类型为——造船、机械、军工。3)1913-1926 年(图4-c):中国近代民族工业的黄金时期,其认定的11处遗产点集中分布在中国沿海地区,产业类型主要为棉纺织业和面粉业等轻工业,此外,制烟、造纸、茶叶等也有一定程度的发展,民族资本的轻工业门类渐趋齐全。4)1927-1948 年(图4-d):国民政府统治时期,中国民族工业日益萎缩,认定的28处遗产点主要位于华北和西南地区,数量较少且呈散点状分布。仍以钢铁、矿业、军工等重工业为主,遗产数占67.9%;轻工业以纺织业为主。5)1949-1980年(图4-e):该时期认定的76处遗产点与中国前四批国家工业遗产空间分布格局基本相似,以重工业为主,占78.9%,轻工业较少。该时期根据中国新中国成立后发展情况又细分为4个阶段(图4-f),国民经济恢复时期(1949-1952年),遗产点主要分布在中国第三阶梯范围内(东北、华北、长江中下游平原);“一五”时期(1953-1957年),19 处遗产点分散分布,以传统重工业为主;“二五”时期(1958-1962年),20处遗产点分布较为分散,涉及到全国14个省市,85%为重工业,开始出现卫星制造、核工业等新型产业;“三线”建设时期(1963-1980 年),24 处遗产点主要分布在中国中部、西南地区。以国防、科技、电子等重大基础设施、煤矿等重工业为主。

图4 国家工业遗产年代分布Fig.4 Chronological distribution of China's industrial heritages

2.2.2 空间演变特征 根据提取出的7期数据(考虑“一五”“二五”时期是中国独立自主的工业化体系建设期,将其合并为一期)的空间分布中心点和方向分布(图5),对比分析中国四批国家工业遗产的空间中心迁移和演变特征。结果发现:1)总体上,从第一到第七阶段其空间分布中心均有转移,有4 次明显转折。第1 次为第一阶段到第二阶段,由中西部内陆向东部沿海地区转移;第2次为第三、第四阶段,由东部沿海逐步向中部转移;第3 次为第四阶段到第五阶段,遗产中心又出现在东部沿海区域;第4 次为第五阶段到第六、七阶段,遗产中心逐步向中部、中西部地区转移。2)最先出现工业遗产的地方为四川、贵州、江西等地。3)新中国成立前,每阶段遗产中心跨度较小;新中国成立后跨度较大。

图5 不同年代工业遗产集中趋势演变Fig.5 Evolution of industrial heritages'concentration trend in different periods

3 工业遗产时空分布差异影响因素分析

根据国家工业遗产的时空分布特征及不同时期出现的产业类型,可发现鸦片战争之前中国古代工业大多受自然地理环境及社会经济环境的影响,而鸦片战争之后,中国近现代工业虽离不开上述因素的影响,但更多受洋务运动、抗日战争、“三线”建设等中国近现代历史及新中国成立后相关政策因素的影响,特别是工业遗产空间分布中心的4次明显转折更能体现历史及政策因素的重要性。

3.1 自然地理环境

不同的海拔高程直接影响工业遗产所处地区的地形地貌、气候环境、水文和资源条件,地形地貌的空间分布制约着水热分布、交通通达度等,从而形成各具特点的工业类型和生产方式。中国地形分为三级阶梯,第一阶梯海拔在4 km以上,以高原为主;第二级阶梯海拔1~2 km,多为盆地;第三级阶梯海拔在500 m 以下,多为平原丘陵,地势较低,自然资源较为丰富。通过将国家工业遗产分布图与中国数字地图高程叠加,形成工业遗产高程分布图(图6)。结果显示,工业遗产区域分布不均衡,主要分布在第二、三级阶梯交界处和东部沿海地区,尤其是长江中下游平原、华北平原、东北平原和四川盆地;较少分布在第一、二级阶梯交界处或第一阶梯处。从各阶梯工业遗产类型看,第一阶梯主要为重工业,其占地广、对环境有一定污染,如采矿(云南易门铜矿、青海茫崖石棉矿老矿区、新疆可可托海矿务局)、发电(甘肃刘家峡水电站、西藏羊八井地热发电、西藏夺底电站、纳金电站等)、石油(甘肃玉门油田老君庙油矿、新疆独山子炼油厂)及核反应、军用器材修理、钢铁制造等;第二阶梯地形复杂,工业类型既有重工业又有轻工业,但受地形限制,工业类型中重工业遗产以机器制造、化工、矿业为主,类型与第一阶梯类似,轻工业遗产以酿造为主,如山西杏花村汾酒老作坊及传统酿造区,四川泸州老窖窖池群及酿酒作坊、五粮液窖池群及酿酒作坊,贵州茅台酒酿酒作坊等;较第二阶梯而言,第三阶梯自然条件更适合工业发展,因此遗产数量多且类型更为丰富,如重工业有造船、精密电子、高新技术产业,轻工业有瓷器、纺织、食品等。

图6 国家工业遗产与地理环境关系Fig.6 Relationship between national Industrial Heritage and geographical environment

3.2 社会经济环境

3.2.1 人口因素 前四批国家工业遗产在中国东部的分布数量大约占全国92%,在西部大约占全国8%,与胡焕庸线的人口分布格局相一致。东部沿海地区尤以京津冀、长江中下游地区工业遗产最为密集,其原因为东部季风区,气候适宜农业发展,农业发达,大量剩余生产资料催生了大量的剩余劳动力,为工业发展提供了人力基础。同时京津冀、江浙沪商业区经济发达,吸引大量人口迁移,充足的人口进一步促进工业发展。对西部而言,工业遗产集中分布在盆地地区,因盆地地势较低,相比同区域的高海拔地区,盆地生产生活条件较好,人口集聚,有利于工业发展。因此,人口作为工业生产的基础,与工业遗产有一定的相关性,但其关系的紧密性,还需要进一步论证。

3.2.2 经济因素 工业发展水平决定经济发展水平,经济发展又反作用于工业。一般来说,经济对工业发展有显著的正相关性,有学者通过分析拥有世界工业遗产国家的经济发达程度,发现世界工业遗产多集中于经济水平发达地区(崔卫华等,2017),中国工业遗产的空间分布亦与地区经济有关。江浙沪商业区和通商口岸沿海是工业遗产的稠密带,该地区城市历史悠久、商品经济发达,拥有较为成熟的消费市场,因而纺织、酿酒等为居民提供生活消费资料的轻工业在此大量聚集。军工、机械、矿业、冶金等重工业遗产则多分布在辽宁、山东、河北等省份,这些省份在历史上开发较早、经济基础雄厚,同时也是计划经济时期国家加大投资力度建设的区域。而内陆和边疆等欠发达或不发达地区虽然矿产资源丰富,但或因区位偏僻,或因政策倾斜差异,或因技术水平不够,总体经济水平落后,所以以采矿工业为主的工业遗产较少。另外,社会经济的发展也影响区域的基础设施建设,特别是道路交通、市政、通信行业等涉及基础设施建设的工业遗产往往出现在上海、北京、浙江等历来发达的地区。

3.2.3 交通因素 交通条件是影响工业发展的一个重要条件,在工业遗产的保护开发利用中起重要作用。工业遗产年代多为近代和近现代,现代的公路条件对其影响不大,因此本文的交通影响因素侧重于水运和铁路交通,将2004年全国河流分布图和铁路分布图与工业遗产分布图相叠加(图7)。结果显示,国家工业遗产和交通因素之间呈现明显的正相关关系。因生产原材料、工业产品等对道路交通要求较高,工业大多选址在靠近铁路、水路等交通方便的区域。尤其是西北地区和西南地区,在“三线”建设时期,为了满足工业建设从北方和东部沿海内迁到西南和西北的交通需要,成昆线、川黔线和青藏线等重要铁路交通线也在该时期建设并竣工投入使用,工业遗产也相对应地沿铁路分布。

图7 国家工业遗产与交通关系Fig.7 Relationship between national industrial heritage and transportation

3.3 历史文化环境

3.3.1 近现代列强侵华 中国在第一次鸦片战争之后,开始逐步沦为半殖民地半封建社会。由此国外资本主义打开了中国的国门,并获取了在华投资工业生产的特权,大批由外国资本控制的工厂、矿场等生产基地在中国各大城市纷纷建立。其中,中国东部沿海地区由于临海交通方便,且土地相对平整利于建设,是资本主义国家投资设厂的重点地区。而长三角地区是当时外资进行工业生产的首重之地,遍布着大量的外国工业项目,并逐渐建设成为中国近代工业的聚集区。该区域既可沿海岸线抵达中国的南北区域,又可沿长江进入中国内陆地区,对全国的工业生产具有深远影响。这一客观因素造成了国家工业遗产空间分布中心的第一次转折,由中国的中部向东部转移。

3.3.2 民族主义的驱动 甲午战争后,民族矛盾日趋激化,随着民族危机的加深,群众性的反帝爱国运动对民族工业的发展起重要的推动作用。他们抵制洋货、提倡国货,呼吁设厂自救,很大程度上激发了实业家们“实业救国”的爱国热情。甲午战争后中国开始进入民族工业初步发展时期,期间更是出现两次投资工业的热潮,大量工业企业的地区分布开始由沿海、沿江、口岸城市逐步向内地城市发展。民族工业发展初期以轻工业为主,重工业才见露头,如汉阳铁厂,创建于1889 年,后与大冶铁矿、萍乡煤矿合组为汉冶萍煤铁厂矿有限公司。辛亥革命后,中国民族资本主义工商业迅速发展,以私人资本为主,同样侧重于发展轻工业。这也解释了图4-c 中工业遗产以轻工业为主的现象。同时,民族工业的发展也促使工业企业由东部沿江沿海向中部转移,国家工业遗产空间分布中心出现第二次转折。

3.4 政府政策环境

政府政策因素深深地影响着中国的工业化进程,中国工业遗产的分布与中国近代洋务运动、“三线”建设等国家官方主动发起的工业生产运动具有紧密联系。

3.4.1 洋务运动奠定工业空间格局 近代工业遗产主要是以洋务运动和第一次世界大战期间为代表的工业建设,此阶段遗存的工业遗产也是工业遗产名录的主要构成部分和代表性遗产部分。洋务运动是晚清洋务派进行的一场自救运动,以挽救清朝政府的统治,通过引进西方军事装备、机器生产和科学技术,以国家资本为主,重点是发展重工业(廖慧贞,2011)。洋务时期中国开设了近30 个近代兵工业,随着军事工业的创办,洋务派面临诸如财政、原料和燃料等许多急待解决的问题,后期在继续创办军事工业的同时,打出求富的旗号,大力举办民用企业,先后创办了20多个以燃料、原料、纺织生产为主的民用工业。洋务时期的工业遗产主要分布在沿海城市和原料充足的中部城市,多以军工、造船、纺织为主,如金陵机器局、福建船政、太原兵工厂、大生纱厂等。洋务运动以国家资本发展重工业,对中国近代工业的空间格局产生了很大的影响(焦会琦,2015),既为兴办各种工业企业的地区带来最新社会思想和生产技术,也为这些地区落户众多工业企业创造了条件,更为工业遗产的形成奠定了基础。

3.4.2 五年计划/规划促使工业化起步 1949-1952年是中华人民共和国建立后恢复被战争破坏的国民经济的时期。这一时期,国家恢复交通运输业,大修铁路,其中第三批国家工业遗产——龙江森工桦南森林铁路就是在该时期修建的;同时修复机器设备,改革工矿企业,国民经济得到了有效恢复。“一五”“二五”时期是中国独立自主的工业化体系建设期,是中国工业化发展的奠基期。其认定的工业遗产集中在东北、西部以及部分内陆的大中型城市,原因有:一是既考虑到利用原有工业基础,又考虑备战和改变沿海地区工业过于密集、分布不合理的情况;二是针对朝鲜战争爆发后的国际形势以及当时中国国防工业极端薄弱的情况,将国家安全放在紧迫的地位加以考虑;三是旧中国重工业基础非常薄弱,已经成为工业化中的瓶颈部门。

3.4.3 国家重大战略调整生产力布局 第一个五年计划期间,中国政府把苏联援建的156工程相当大一部分布局在工业基础相对薄弱的内地,且大多数布置在中西部地区,这一战略部署很好地解释了国家工业遗产空间分布中心的第四次转折,由中国东部向中部转移。1963-1977年的认定的国家工业遗产主要集中于西南地区和西北地区,分布中心继续深入西南部,以常规兵器、电子、战略核武器以及航空、航天为主。如攀枝花等大型钢铁冶金基地,葛州坝、纳金等水电站,贵州和汉中的航空基地,重庆、四川的核工业基地。这与中国政府自1964年起在中西部地区的13个省、自治区进行的一场以战备为指导思想的大规模国防、科技和交通基本设施建设——“三线”建设息息相关,它是逐步改变中国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北,1964-1980年,国家将国防、科技、工业、交通等工业作为发展重点。

4 结论与讨论

以2020年以来国家工业和信息化部公布的4批共164 个国家工业遗产为研究对象,运用GIS 平台的相关空间分析等方法,定量分析中国国家工业遗产的时空分布特征并探讨其影响因素。得到的主要结论有:1)中国国家工业遗产在空间分布上具有显著的正空间自相关性,且这种相关性随着时间变化不断增强;工业遗产呈现东南多、西北少,并在空间上形成了“三核两副,片状分布”的分布格局,分别是京津冀、长三角、四川盆地三大核心集聚区与江汉平原、辽宁两大次核心集聚区。2)从遗产类型看,轻工业主要分布在长江流域及沿海区域,且长三角地区呈明显集聚特征;重工业较轻工业分布分散。3)工业遗产在省域范围内分布较不平衡,存在较为明显的三类区。4)从时间演化看,工业遗产空间分布中心有4次明显转折,新中国成立前,不同时期遗产中心跨度较小;新中国成立后跨度变大。5)中国古代工业大多受自然地理环境及社会经济环境的影响,而鸦片战争之后,中国近现代工业虽离不开上述因素的影响,但更多受洋务运动、民族工业发展、抗日战争、“三线”建设等中国近现代历史及新中国成立后相关政策的影响。

从当前国家工业遗产的分布看,集中分布在自然环境好、人口密度大、经济水平高、信息流通畅的东南沿海和长江中下游平原地区,而广东、西北部地区分布的数量较少,广西、宁夏等地区甚至空白。一方面由于西部地区内蒙古、新疆、西藏等省份工业发展落后,满足国家工业遗产评选要求的较少;另一方面,作为中国南部近代工业的发源地之一的广东省,在快速城市化的进程中,“更新”成为时代发展和规划的主题,大量的工业遗产被废弃与拆除,其工业遗产保护和开发情况严重滞后。因此,各省份应当充分认识保护和评选国家工业遗产的重要性,应以此为契机,加快推进各自辖区内的工业遗产的保护和传承,将开发和保护合理衔接,更好地推进城市有机活化。因此,如何科学合理地评选、保护和利用中国不同地区的工业遗产(核心保护物)是值得政府、学者和开发商共同思考的议题。