基于CiteSpace和VOSviewer的国内半城市化研究可视化分析

刘寒寒,叶 菁,王雯雯

[1. 中国地质大学(武汉)公共管理学院,武汉 430074;2. 湖北省地质科学研究院,武汉 430034]

在经济全球化和城市化背景下,城乡要素流动日趋频繁,职能联系日益密切,景观边界逐渐模糊。20世纪中后期以来,先后在发达国家和发展中国家涌现出大量与传统城乡二元景观截然不同,城乡职能混杂交错的新型地域类型(刘盛和等,2005)。传统城乡结构理论和增长极理论已不能充分反映此类城市地域结构特征,由此,国内外学者先后开展了大量的理论探索和实证研究,提出城市边缘带、城市边缘区、都市扩展区、城市蔓延区、城市阴影区、城乡连续区、“desakota”等理论概念或范式。80年代末,国外学者在研究东南亚发展中国家城市化进程时提出半城市化地区这一概念(McGee,1991),并从人类生态学视角、城市形态学视角、大都市带视角和城乡相互作用视角等方面对半城市化地区进行了大量研究(Aguilera et al.,2011;Goncalves et al.,2017),为国内半城市化探析提供了借鉴。

由于中国社会背景、政治体制和经济基础等方面的特殊性,国内相关研究起步较晚。改革开放后,随着国内城市化的快速发展,城市功能外溢、人口膨胀、空间规模外扩等因素促使长三角、珠三角等沿海发达的城市建成区与乡村腹地之间,普遍发育并形成了城乡过渡性区域类型。在城乡规划和地理学领域,学者从不同研究视角出发,围绕“城乡结合部”“城市边缘区”“城乡过渡带”“城乡交错带”“半城市化地区”等(魏伟等,2006)概念展开了相关理论与实证研究。诸如“城乡结合部”“城市边缘区”“城乡过渡带”等与“半城市化地区”相比,前者更多地强调地域空间范畴及大城市对周边地区的辐射带动作用,仅涉及半城市化地区的主要研究区域。而中国半城市化地区既出现在大城市周边地区,也发育于沿海或内地经济较发达的乡村区域;既可以是一片连续分布的区域,也可以是一个非连续的斑块(刘盛和等,2004)。因此在中国特殊的城乡二元结构政策体制背景下,“半城市化地区”这一概念内涵较为丰富,具有较高的应用价值,可将其定义为:在城市辐射扩散和乡村自身驱动双重作用影响下,兼具城乡特征、散布且无清晰界限的地域实体,在土地利用状态、景观特征、经济结构、社会群体等方面具有一定的过渡性、动态性和不稳定性。

数据显示(国家统计局,2020,2022;国家发改委,2022),2019 年末全国常住人口城镇化率为60.60%,户籍人口城镇化率为44.38%,而到了2021 年末全国常住人口城镇化率达64.72%,户籍人口城镇化率提高到46.70%,流动人口也由2019年末的2.36亿人增加到3.85亿人。这意味着期间有大量农业人口转入非农产业和城市地区,此现象将导致城乡结构、空间形态、社会经济格局发生巨大变化,催生大量半城市化地区,并由此伴生各种经济、社会和文化问题(陈贝贝,2012)。半城市化现象已成为城市空间领域的重点课题之一。一方面,半城市化地区土地利用结构可变性强,土地利用是其研究重点(韩然等,2019);另一方面,该区域的产业发展问题(秦高炜等,2018)、空间扩展与发展模式(廖江福等,2015)、空间演变机制(姜祎等,2020)等也是研究的焦点所在。目前,半城市化地区的协调发展成为中国在城乡格局重构形势下,探索乡村振兴与城乡融合发展研究中急需解决的关键问题之一,对优化国土空间格局、提高国土空间治理能力、探索城市理性发展途径具有积极意义。

近30年来,国内半城市化研究成果日益丰富,学者从不同视角对该领域进行回顾与展望,但多数是对文献资料的定性归纳总结,缺乏运用科学计量方法对文献进行系统梳理,在深入认识该领域内部知识结构与研究演化关系方面存在一定局限性,并且相关样本数量、研究时间跨度及研究内容等有待改进。基于此,本研究综合运用CiteSpace和VOS‐viewer文献计量分析工具,对国内半城市化研究海量数据成果进行图谱可视化分析,客观把握该领域的研究进展、热点主题及演化路径,并对未来发展趋势进行展望,以期为后续相关研究提供参考与借鉴。

1 数据来源与研究方法

鉴于中国知网(CNKI)数据库收录期刊众多,期刊水平差距较大,本文数据期刊来源设定为核心期刊和CSSCI,检索时间截至2019-12-31。此外,国内现有研究成果大部分以“城乡结合部”“城市边缘区”“城乡交错带”“大都市边缘区”为主题展开,后期“半城市化”研究有所增多,因此,将检索条件限定为上述5 个主题词,共检索到1992-2019 年1 453 篇文献。为保证文献的准确性和相关性,进行人工逐条筛查,剔除无关主题以及会议、相关资讯、期刊征稿等无效数据,最终得到有效样本1 170篇。

科学知识图谱是近年来科学计量学、信息计量学等领域比较新兴的研究方法,能够通过可视化图谱信息清晰直观地展示某一学科领域的发展进程与结构关系(陈悦等,2015)。绘制知识图谱的工具有很多,其中CiteSpace软件基于共引分析理论,能充分挖掘某领域的整体研究情况和发展态势,VOS‐viewer软件基于文献共引和共被引原理,在共现网络聚类及密度分析方面具有强大功能。本文主要采用VOSviewer软件中的密度分析功能绘制关键词热点图谱,分析研究热点;运用CiteSpace软件中共现分析、聚类分析、时区分析功能,对国内半城市化研究的高产作者、重要机构、研究主题及演化趋势进行可视化分析。

2 结果与分析

2.1 发文作者与机构分析

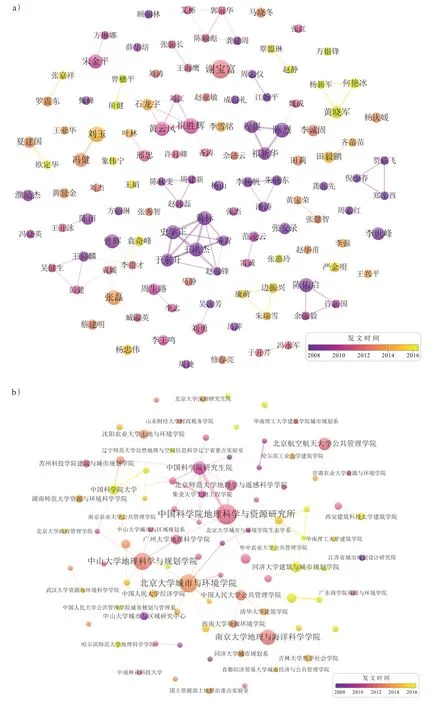

作者或机构发文量能够呈现重点研究主体,共现关系能够反映其之间的合作情况。运用CiteSpace软件分别提取出现频次>3 次的作者和机构绘制图谱。从作者合作角度看(图1-a),谢宝富发文最多,但以独立研究为主。早期主要形成以王洪杰、陈烈、崔胜辉为代表的合作团队,近期以黄晓军、边振兴等为代表的团队也成长起来。此外,团队合作呈“整体分散、局部集中”的特点,团队内部通常由同一机构的学者组成,这表明研究跨团队合作较少,存在明显的研究高地,合作强度有待加强。

由机构合作图谱(图1-b)可知,半城市化研究主要形成以中国科学院地理科学与资源研究所、北京大学城市与环境学院、中山大学地理科学与规划学院为代表的高产研究团队,其中高校和研究所是该领域研究的主要力量。从地域分布看,半城市化研究机构相对集中在北京、广州等城市化发展水平较高的城市,并且处于同一城市或部门的机构之间合作相对频繁,这在一定程度上说明该领域科研能力与社会经济发展水平呈正相关。

图1 半城市化研究作者(a)和机构(b)合作图谱Fig.1 Cooperation map of authors(a)and institutions(b)in peri-urbanization research

2.2 研究热点与主题识别

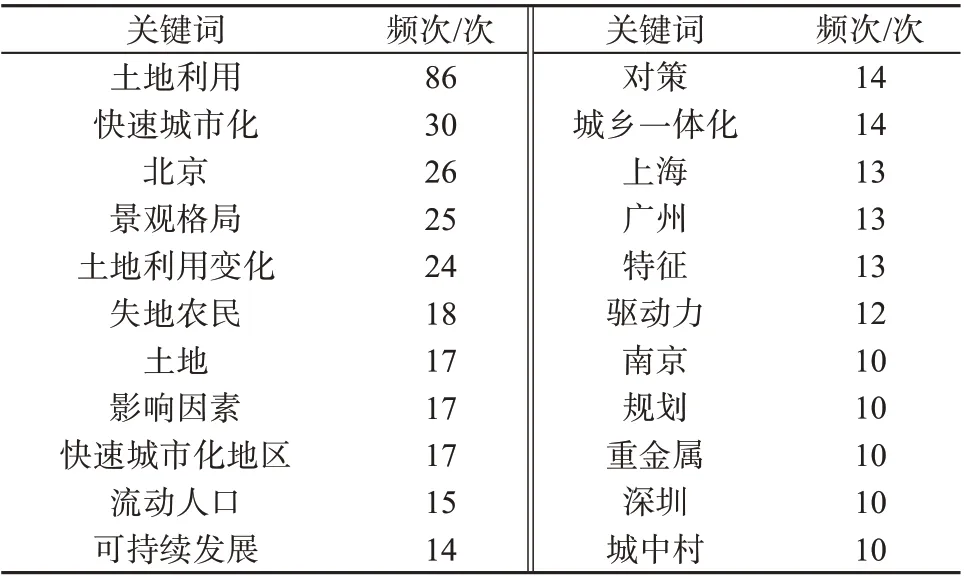

关键词是文献主题的核心概括,分析关键词有助于挖掘某领域的研究热点。在VOSviewer软件中提取出现频次>5 次的关键词进行密度分析(图2)(为更好地展示热点关键词,此处剔除了高频检索主题词)。由图2 和高频关键词统计(表1)可知,半城市化研究热点主要集中在土地利用、景观格局、失地农民、影响因素等方面。此外,研究热点区域突出,早期主要集中于上海、广州、北京等发达城市,其他城市涉及较少,这样既不能验证方法的适用性,又缺乏结果之间的横向比较。随着城市化的发展,研究区域向武汉、成都、重庆、郑州等中西部中心城市或城市群扩展,但总体上,对西北部地区半城市化现象关注度仍为不足。未来应注重研究区域的多元化,形成由大城市等发达地区优先发展向区域网络化、协同化发展格局转变。

表1 半城市化研究文献高频关键词Table 1 High frequency keywords of peri-urbanization research literature

图2 半城市化研究关键词共现密度Fig.2 Co-occurrence density map of keywords in peri-urbanization research

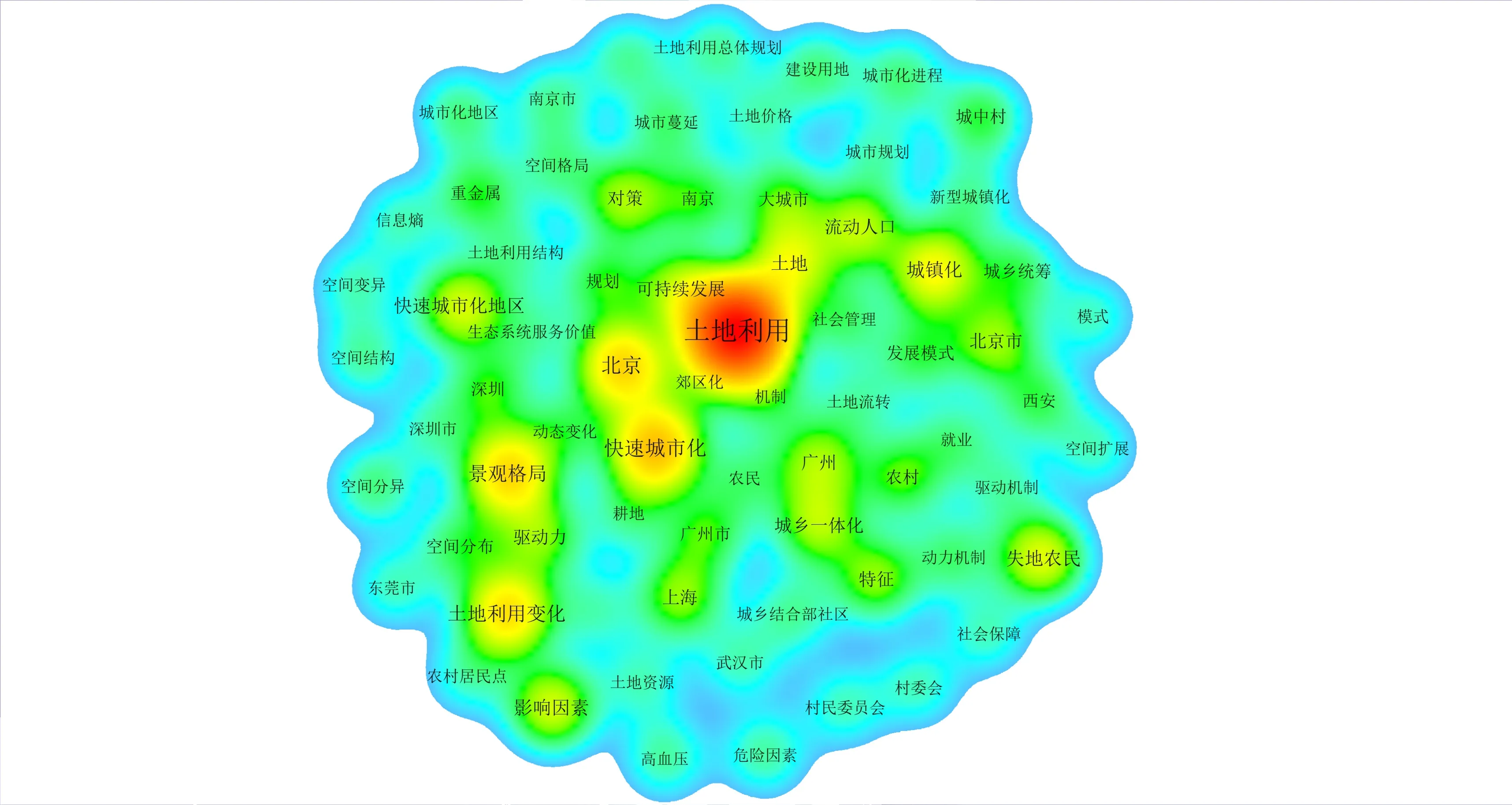

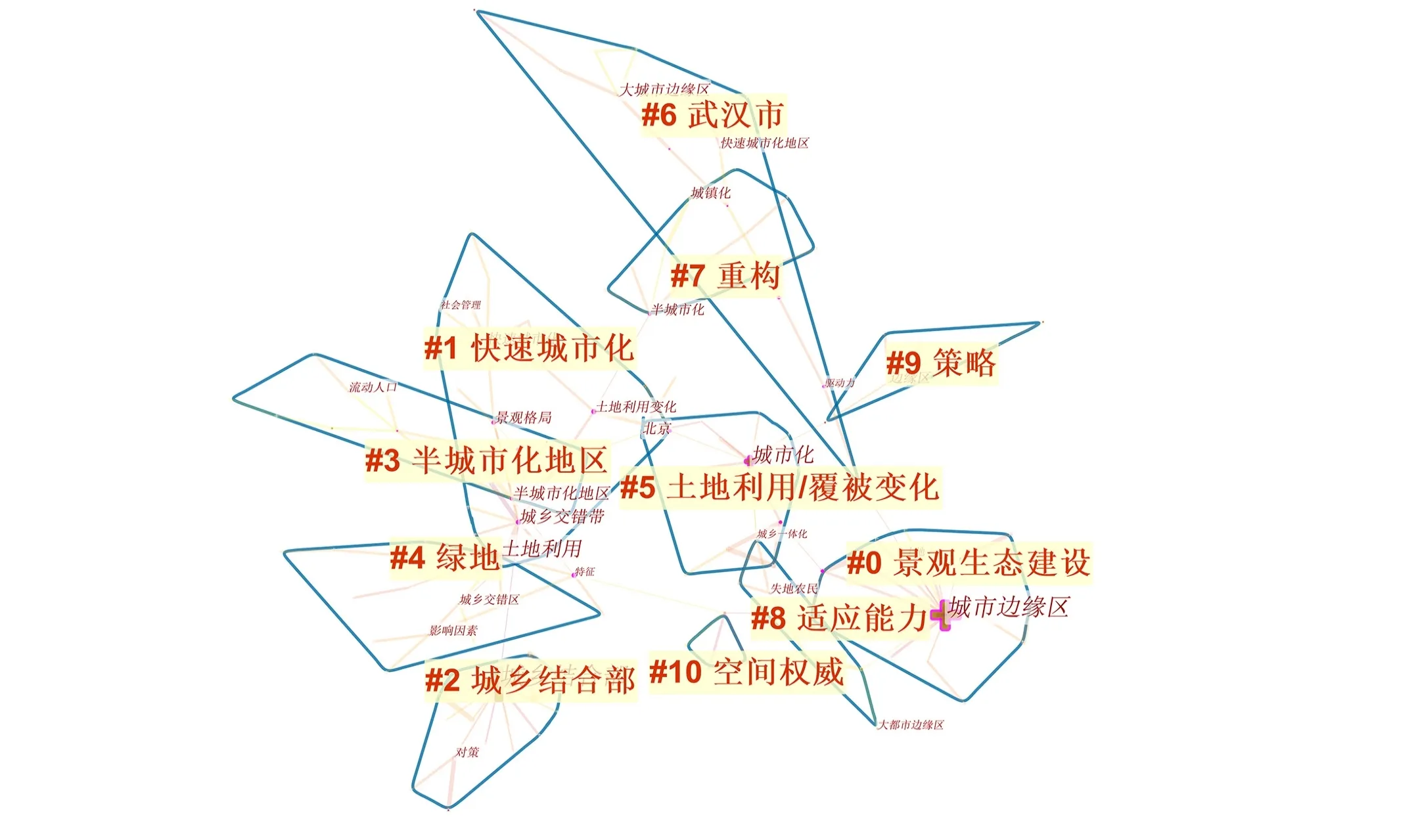

为进一步呈现研究热点之间的关系,把握其研究内容与方向,在CiteSpace软件进行关键词共现分析的基础上,采用LLR算法对热点词进行聚类(图3)。自动抽取形成的聚类标识侧重于体现为具有实义的名词短语,但往往过于具体化,应结合子聚类名探索各聚类之间的具体联系(表2),由此可将半城市化研究归纳为以下主题。

表2 半城市化研究热点词聚类Table 2 Clustering table of hot words in peri-urbanization research

图3 半城市化研究热点词聚类图谱Fig.3 Clustering map of hot words in peri-urbanization research

1)形态特征研究。由聚类#0、#4、#5、#8 构成,子聚类包括“产业支撑体系”“土地市场”“生态效应”“失地农民”等。半城市化地区是城市郊区化与农村城市化的产物,处于空间重构和社会经济转型的动态变化中,具有一定的过渡性和不确定性。城乡土地利用混杂,农用地向非农用地快速转化是半城市化地区土地利用变化的显著特征(许斌等,2019)。此外,该区域是经济增长活跃区和转移人口的主要吸纳地,产业与就业结构的工业化和非农化水平已较高,但产业、人口与城镇的空间集聚程度却较低(王春光,2006;苑韶峰等,2017)。在中国城乡二元发展模式下,半城市化地区仍存在规划设计滞后、土地供需矛盾突出、土地权属模糊、土地市场秩序混乱、转移人口社会脆弱性明显、资源粗放利用、生态环境恶化等问题(谢宝富,2015;何艳冰 等,2017;何建华 等,2019)。因此,如何促进城市发展从外延扩张向内涵提升转变,统筹优化城乡功能布局,实现半城市化地区医疗、就业、教育、养老、住房等公共服务与基础设施均等化建设,解决好半城市化人口的市民化转移问题仍有待探索。

2)空间界定研究。由聚类#10构成,子聚类包括“范围界定”“空间形态演变”“空间识别”等。对半城市化地区进行范围识别,是研究区域内社会经济文化发展的基础,学者对其空间界定的着眼点不同。一方面,以城市内郊区或建成区外的市域界限经验性表述范围(高倩等,2016)。一般从行政范围、距离、地域景观、应用功能等角度进行定性划分(顾朝林等,1993;贾若祥等,2002;田莉等,2014),然而即使同一行政区划内也存在经济发展不平衡或土地开发程度不同等情况,因此定性界定方法在实际操作中具有较强的主观性。另一方面,随着科学研究的深入以及数据可获得性的提升,定性与定量相结合的识别方法应用日益广泛。具体为:1)指标判别阶段。早期主要是运用能反映城乡过渡性特点的单因素指标,如人口密度、非农产业发达度、建设用地比重等(陶陶等,1999);后期通常从水平、结构、变化、景观、体制等层面选取多因素指标(刘盛和等,2008),运用景观紊乱度分析法、断裂点分析法、信息熵法、突变检测分析法、模糊综合评价指标法等进行识别(李世峰,2006;钱紫华 等,2006;周小驰 等,2017;简红婷,2018)。2)遥感影像识别阶段。部分学者基于TM 影像解译获得研究区用地信息后,运用信息熵原理计算判别单元的景观紊乱度熵值,并运用断裂点分析法找出突变点,实现区域内、外边缘范围的界定(陈小玉等,2013)。此外,为克服行政区划作为半城市化地区范围划分依据的局限性,又进一步对指标体系进行空间量化,数据格网化方法应运而生(简红婷等,2017)。相比较而言,定性方法划分标准在不同区域间很难统一,缺乏可比性;定量方法较为客观,但数据获取会影响指标选取的数量、代表性和适用性。近年来,基于POI、新浪微博和手机信令等大数据的识别方法,突破了统计数据的时效性及统计单元行政边界限制,对空间范围界定以及阶段性空间拓展分析具有重要意义。通过分析不同地区或同一地区不同阶段的半城市化现象特征和动态演化规律,有助于城市发展的动态监测和政府部门的政策制定,进而为区域一体化发展提供科学依据。

3)驱动机制研究。由聚类#3、#6 构成,子聚类包括“驱动因素”“动力机制”“乡村旅游化”等。中国半城市化地区的形成演化是政府力、市场力和社会力(简称“三力”)共同驱动的结果(何为,2012;黄亚平等,2017)。政府力是宏观上促成半城市化地区空间演化的外部动力,政策制度对整个城市的规划部署与空间格局发展具有重要影响(雷志成,2019)。首先,行政区划及城市规划的调整对于建设用地的扩张具有驱动作用。此外,半城市化发展很大程度上还受政府自上而下的政策导向影响,如“离土不离乡,进厂不进城”农村工业化政策,“退二进三”产业结构调整政策等,对城市扩张的引导调控为半城市化地区带来了空间增长机遇。市场力是微观上推动半城市化地区空间结构演变的内在动力,经济因素在半城市化地区发展中起直接驱动作用。其中,外资驱动、市场需求等全球化力量是其发展的主要动力,而乡镇企业和个体经济发展等地方化力量则进一步推动了乡村型半城市化区域的形成(曹国华等,2010)。社会力体现为民间自发式和自主式空间更新。一方面,二元经济结构促使乡村剩余劳动力向中心城市转移,这种区域间人口流动对半城市化的空间分异产生直接影响(单良等,2017);另一方面,随着城市外扩,农用地在政府力和市场力主导下变为非农用地,半城市化地区的社会力以其集体土地所有权权利人身份,参与到用地权属、土地类别、土地功能变化的决策中,对区域空间结构的演化过程起推动作用。中国地域间存在空间分异性和发展不均衡性,因此可以考虑以“三力”行为特征为切入点,通过大量典型案例,识别不同半城市化地区形成发展的共性与差异性,为探索中国半城市化地区的形成机理与发展模式提供参考。

4)协调发展研究。由聚类#1、#2、#7、#9 构成,子聚类包括“发展战略”“乡村振兴”“城乡一体化”等。在城市扩展的动态变化过程中,半城市化地区的发展方向和功能定位也并非一成不变,在区域空间格局与演化过程方面,学者主要从土地利用、人口半城市化、景观生态环境、生态安全等方面进行空间演变研究,揭示了诸如土地利用结构、土地变化、生态系统服务、生态风险等方面的时空变化特征(单良等,2017;陈曦,2020)。通过对半城市化地区产业结构现状、生态供给需求、空间异质性特征分析发现,该区域可加强工业园区建设,或充分发挥当地发展都市农业的优势,建立以生态为导向的城乡统筹策略,构建多功能空间以加快区域转型发展(龚兆先等,2003;魏超等,2018;马晓冬等,2019)。在社会管制方面,针对半城市化地区多种管理体制并行所导致的各种体制性、经济性、利益性矛盾以及基层政权建设、公共环境恶化问题,需进一步加大户籍制度改革力度,做好流动人口登记管理,创新社区治理体系,重塑新型城乡关系(甄艳等,2006;杨桓,2019)。总之,半城市化地区的协调稳定发展需要推动形成绿色生产和生活方式,在加强人口管理的同时注重精神文明建设,日益提高公众参与度,提升人居环境品质,实现城乡一体化发展。

2.3 研究路径演化分析

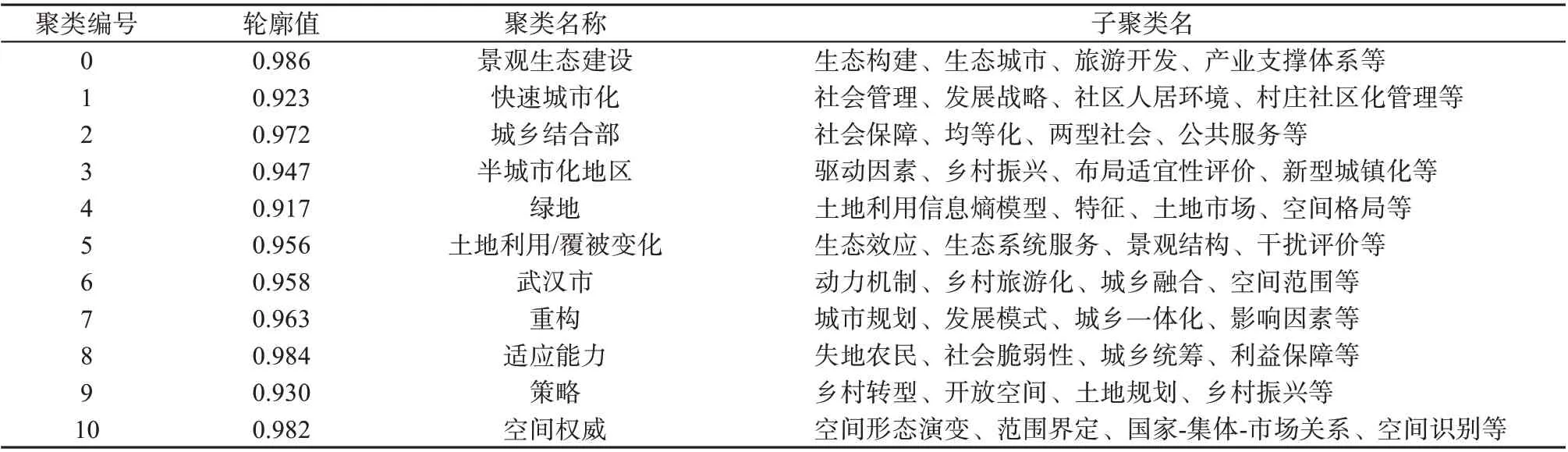

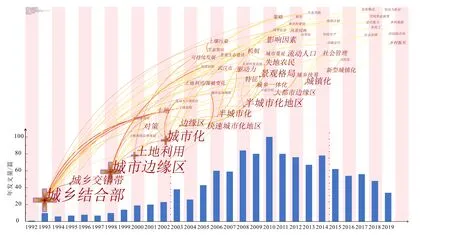

借助CiteSpace 软件时区分析功能得到关键词时区图谱并与年发文量柱状图叠加(图4),可从时间维度分析半城市化研究趋势。由图4 可知,在2003 年之前半城市化研究发文数量较少,自2003年城市收容制度被废除后,大量农村人口涌向城市,出现不同特点的半城市化现象,各类社会问题逐渐凸显。到了2014年,国务院及国家发展改革委又先后发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》《关于进一步推进户籍制度改革的意见》等系列政策意见,要求建设“以人为本”的新型城镇化。2003-2014年,在政策导向及经济发展影响下该阶段发文量猛增,此后进入稳步发展阶段。由此可将半城市化研究划分为以下阶段:

图4 半城市化研究关键词时区图谱及发文时间分布Fig.4 Time zone map of keywords and time distribution of documents in peri-urbanization research

研究兴起阶段(1992-2002 年):此阶段发文总量125篇,占样本量的10.68%,整体处于探索阶段。研究区域主要分布在长三角、珠三角等沿海经济发达地区,内容多集中于对概念内涵、土地利用等自然形态方面的理论探讨。

快速增长阶段(2003-2014 年):此阶段发文总量791篇,占样本量的67.61%,2010年达到增长高峰。该阶段研究内容无论从深度还是广度上都有所加强,学者对空间界定、经济社会特征、形成演变机制、景观格局、生态环境等问题进行了实证研究。

稳定发展阶段(2015-2019 年):此阶段发文总量254篇,占样本量的21.71%,年发文量逐步降低。该阶段对自然特性的研究已比较充分,研究视角逐渐扩展到社会特性,更多人文关怀理念注入到城市发展过程中,城乡社会转型、农民工利益格局、适应能力、社会管理、乡村旅游、乡村振兴等社会问题研究逐步展开。

总体上,在当前新型城镇化建设发展、乡村振兴战略实施以及国家、地方政策落实背景下,中国半城市化地区的发展研究逐渐丰富化、系统化,呈现以下特征:研究范围从东南沿海地区逐步向中西部城市扩散;研究方法由定性向定性与定量相结合转变;研究数据从传统社会经济统计数据向空间数据、网络开放数据转变;研究视角由自然性理论分析向社会性实证探讨转变,研究内容体现更多的人文主义关怀,符合当前注重人民对美好生活向往需求的总基调。

3 结论与展望

3.1 结论

综合运用CiteSpace 和VOSviewer 软件,对近30 年来中国半城市化研究的发文作者、研究机构、研究热点及主题演化趋势进行知识图谱分析。针对中国社会背景、经济基础和政治体制等方面的特殊性以及区域性差异原因,自20 世纪90 年代至今,半城市化发展大致经历了研究兴起(1992-2002年)、快速增长(2003-2014 年)、稳定发展(2015-2019 年)3 个阶段。半城市化研究视角多元,包含形态特征、空间界定、驱动机制、协调发展等主题,其中北京、上海、广州等经济发达的沿海及大城市周边区域的土地利用研究、景观格局分析、失地农民研究及影响因素探析等是研究热点所在。此外,研究方法已从定性理论分析向定量实证探讨转化,研究区域已不局限于沿海城市而向中西部城市扩散。在新型城镇化建设、乡村振兴战略发展及大数据时代背景下,基于网络开放数据的社会问题研究体现更多的人文关怀。虽然国内半城市化研究在概念内涵界定、空间范围识别、土地利用变化、形成机制探讨、类型判别等方面已取得一定成果,但仍存在以下不足:

研究主体方面,半城市化研究尚未形成核心作者群,其主要力量集中在高校和研究所,研究主体合作呈“整体分散、局部集中”的特点,作者与机构合作存在团体及地域限制,合作强度有待加强。与此同时,研究对象选择相对狭窄,主要集中于北京、上海等大城市,虽然有从沿海向内陆强化趋势,但对西北部地区半城市化现象关注度仍有待加强。

研究内容方面,半城市化研究理论框架、研究范式还不够清晰,特别是在概念内涵、空间界定标准方面仍未统一。空间界定方法部分与研究初期类同或相似,不存在较大的方法突破。虽然半城市化地区范围界定已从定性走向多维度定量,但值得注意的是,不同时空的半城市化地区形成机制不同、类型多样,区域的不匀质性要求界定指标选取与模型应用应有所区别。因此亟待通过大量典型案例研究,分析不同地区或同一地区不同阶段的半城市化现象特征及动态演化规律,探索中国半城市化地区的形成机理与发展模式。

研究视角方面,以往半城市化研究多从地域本身出发,着重形态特征与空间格局演变。随着“以人为本”新型城镇化理念的深入和乡村振兴战略的推广,未来应重视城乡居民对美好生活向往的需求,深入分析半城市化人口市民化转移路径、生态环境保护、人居环境建设等问题,以城乡一体化视角研究半城市化地区的健康发展。

3.2 展望

当下,半城市化地区发展面临新的机遇和挑战,对研究提出了新的命题和创新空间。因此,未来半城市化研究应立足于已有成果,结合目前新背景、新形势,从以下几个方面推进:

1)撤县设市、撤镇设市背景下的半城市化地区空间界定研究

在快速城镇化背景下,很多地区实行“撤县建市”“撤镇设市”“撤乡建镇”等政策,城市规划范围与实际发展范围不相符的情况日益增多,如何准确界定半城市化地区地域范围成为实施科学合理规划与管理的前提。但空间范围界定方法与初期相比尚未有较大突破,方法创新方面仍有待加强。此外,现有研究对半城市化区域的动态监测尚不多见,仍缺少区域内部的梯度研究以及不同尺度上的对比分析。未来的空间界定工作将逐渐由静态识别向动态追踪转变,基于行政区单元、街区单元、空间格网单元等进行多尺度和多时点动态监测,分析其空间识别结果和时间动态规律上的异同,进而探索与研究目的、范围相适应的最佳识别尺度,辅助区域扩展方向和发展趋势等问题研究,为乡村重构类型、城市发展方向、城乡功能布局等相关规划提供参考。

2)乡村振兴背景下的半城市化地区人居环境建设研究

随着乡村振兴战略的推广,重塑城乡关系、坚持人与自然和谐共生的城乡融合发展道路与乡村绿色发展之路成为学术界关注的热点议题。半城市化地区作为城市扩张的前沿地带,区域内存量和增量建设用地有限,可采取紧凑多元、功能混合的节约集约用地策略,通过提升特色、重塑肌理、整合需求等方式,营造良好的物质环境和社会环境。以往半城市化研究多从地域出发,着重形态特征与空间格局演变,新时期的半城市化地区发展则应更加注重绿色生态和环保,注重加强人居环境建设、营造城市舒适性。具体而言,一方面可依托半城市化地区的资源与交通优势,着力打造形式多样的现代都市农业,运用市场化开发方式植入多元新业态,塑造宜居宜业宜游的环境场所;另一方面,注重区域内部特定的自然、人文风貌,将空间重构与地域特色结合,构建良性互动、饱含文化的发展模式,以实现国土空间开发保护格局优化,塑造以人为本的高品质国土空间。

3)半城市化地区农业转移人口市民化和基本公共服务均等化研究

近年来中国城镇化进入“以人为本”、规模和质量并重的发展新阶段。以往半城市研究多“以地为本”忽略了“以人为本”相关的人口就业、农业转移人口市民化、流动与迁移机制研究,基本公共服务设施方面的人本缺位现象更为突出,如公共服务非均等化、脱离人居环境、缺乏公众参与和公共利益保护等。随着智慧城市的发展,5G网络、人工智能、大数据、区块链等信息化技术应用较好地契合了城市研究对精准化与人本化的要求。未来应基于人本主义视角,运用大数据以微观个体行为活动为切入点,探究农业转移人口人力资本、社会资本及心理资本的提升路径,实现半城市化人口在制度、社会、文化体系方面向市民化的真正推进;分析基础设施和公共服务发展的整体策略和分类优化途径,实现公共服务均衡发展,促进公共资源共享利用。当前及今后一段时期内中国城镇化的发展仍将注重质量提升,如何加快农业转移人口市民化进程,提升城市包容性和城市品质;如何合理优化城市空间格局,形成合理的“城市群—都市圈—中心城市—大中小城市协调发展—特色小镇—乡村振兴”的全尺度空间组合链条发展模式仍需深入探讨。