博物馆文本英译可接受性研究

段海鹏,龙晓明

(桂林师范高等专科学校外语与旅游系,广西桂林 541199)

一、引言

博物馆是展示历史和文化的城市客厅,博物馆英译代表着城市的国际语言环境品质,直接影响受众对一个城市的认知与评价。本文基于翻译可接受性理论,采用现代语料库数据,将博物馆英译与英语国家的相关英文语料进行对比分析,以此来评估博物馆英译的可接受性,并在此基础上提出相应的翻译策略,使博物馆英译更符合国际标准,更易被国际受众所理解和接受,从而提升博物馆对外语言服务水平。本文研究样本选自桂林博物馆文本英译和桂林博物馆官方网站英文版。

(一)本文相关术语与“可接受性”概念界定

本文论述所采用术语“受众”是指文本信息的接受者。为了研究的准确性,本文分别从两个不同角度对受众群体进行分类:一是从语言角度,分为源语(source language)受众和目的语(target language)受众;二是从地域角度,分为国内(domestic)受众和国际(international)受众。

德国功能翻译学派代表克里斯蒂安·诺德(Christian Nord)提出翻译的可接受性应强调“语际连贯”(inter-textual coherence),即译文必须被接受者所理解,并在目的语的文化语境中是适宜的[1]。

翻译可接受性理论认为翻译受众不是被动的信息接受者,而是主动接受者。翻译受众对信息的理解和接受是一种行为心理,与受众文化背景相关联。本文从受众的角度研究翻译可接受性(acceptability),即研究翻译目的语受众对译文的理解和接受程度。

(二)国内研究现状

关于翻译可接受性研究,课题组在中国知网学术期刊库中,以“翻译可接受性”为关键词进行检索,发现国内相关核心论文有70篇,以理论探索为主,题材以文学类和政治类较多,如何志范《谈英译的可接受性——从接受理论说起》(1996);孙丽元《对翻译中可接受性问题的几点思考》(2001);刘皖竹《从读者“期待视野”看儿童奇幻文学翻译的可接受性及其实践策略》(2019);徐乙尧《政治文献翻译融通策略及可接受性研究》(2019);邓中敏、曾剑平《政治话语同词句异译可接受性研究》(2020);王晓翊、尹丽莎、陈思羽、张云彤《〈故乡〉英译本可接受性调查——以美国读者为例》(2021)。到目前为止,国内关于博物馆文本英译可接受性的研究成果较少。

二、研究设计

(一)研究问题

本文从翻译可接受性理论出发,提出以下研究问题:一是影响博物馆文本英译可接受性的因素;二是提高博物馆文本英译可接受性应该采取的策略。

(二)研究理论与方法

美国翻译家尤金·奈达(Eugene Nida)认为研究译文可接受性要重点考虑潜在译文受众的反应、译文可接受性与译文准确性、可理解性和功能对等性相关联。可接受性高的译文中不应该存在语言不自然、语义歧义或错误等问题[2]。

基于尤金·奈达译文可接受性理论观点,本文采用现代语料库数据,运用对比分析和实地调研的方法,从四个不同的维度研究桂林博物馆文本英译的可接受性,对其进行多维度论证。

1.语法层面

从译文词汇选择、标点符号、句子结构以及语篇结构检查译文是否符合目的语语法规范。

2.语用层面

从译文与语用环境和社会文化关联性检查译文语用规范。

3.文化传播

从文化传播角度检查译文是否有效传播中国文化。

4.文本可读性

语篇可读性是指受众阅读和理解语篇信息的轻松程度。

三、译文可接受性分析

(一)语法层面

关于译文语法层面的准确性,采用美国人工智能(artificial intelligence)语法检测系统GRAMMARLY 对译文抽样检测。GRAMMARLY基于云计算技术在英语语境下分析文本的词汇应用(contextual spelling check)、标点符号(punctuation)和句式架构(sentence structure)等。检测的样本为桂林博物馆展厅“翰墨华章”序言英译。检测结果:Overall Score(文本语法总分,100 分为满分)86;This text scores better than 86% of all texts checked by GRAMMARLY(这个文本的语法检测分数优于GRAMMARLY 测试的所有文本的86%)。以上样本检测结果显示,桂林博物馆官方网站英文版语法规范、清晰,译文语法层面的整体可接受性比较好。

(二)语用层面

在语用层面,调研结果显示:桂林博物馆官方网站英文版语言运用恰当,译文与源语整体对等度高,译文符合目的语文化语境。

语境是语言环境的简称,通俗地说,语境是指语言的使用环境,包括语言环境和非语言环境(linguistic context and non-linguistic context)。语言环境是指语篇,即上下文;非语言环境是指语言出现的社会环境和文化环境。从语用翻译角度而言,译者不仅要考虑语言使用的语言环境,而且要考虑语言使用的非语言环境,采用合适的语言形式传递信息,使译文受众获得与源语受众一致的反应。博物馆不同于其他社会环境,国内博物馆文本通常会使用一些精炼古雅的古汉语,而古汉语与现代英语之间很少有一一对应的词汇,因此,古汉语的英译通常不能采用直译的方法。关于古汉语的对外翻译是一个难题,古汉语的英译既要保持与源语功能对等,又要使受众容易理解。桂林博物馆在古汉语英译方面做出了有益的探索,以下结合实例展开讨论。

其一,桂林博物馆中国书画展厅“翰墨华章”的英译。“翰墨华章”使用古汉语的形式,在语义方面呈现了一种“凝练、古雅、写意”的语言风格。“翰墨”一词源于古汉语,现代汉语用于借指中国书法和中国画;“华章”是敬辞,是指华美的诗文。在语言结构方面,“翰墨华章”使用的是汉语独特的“四字格”,结构整齐匀称,读起来有韵律感。如何用英语再现“翰墨华章”的语义、结构和语感,让国际受众获得与国内受众一致的感受,实属不易。国内翻译界对于“中国书画”的英译通常是意译:Chinese calligraphy and painting。然而,这样的意译方式没有与西方的书法(calligraphy)和油画(oil painting)区别开来,也没有表现出中国书法和中国画的独特之处,如果再加上“华章”的翻译,全文就会过长,不适合作展厅名。桂林博物馆中国书画展厅的英译“Glamorous Brush-ink work”,从翻译的效果来看,很好地解决了以上提到的翻译难题:第一,“Brushink”表达了“翰墨”的古汉语意义,“翰墨”在古汉语中就是指毛笔和墨汁;第二,“Brushink”表现出了中国书画不同于西方油画使用pigment(颜料)和drying oil(干油)的特点;第三,英译中的“work(作品)”简明易懂,符合英语写实的特点,直接点明展厅的主题意义,提升了此处英译的可理解性,贴合该展厅的藏品主题语境,译文保持与源语功能对等;第四,英译“Glamorous Brush-ink work”保留了汉语“四字格”的特点,并且“Glamorous Brushink work”使用了英语语音修辞格——尾韵(rhyme),即词尾音素重复,增强了节奏感,读起来朗朗上口,表现出一种韵律美,使译文大为增色。

其二,桂林博物馆历史文化展厅“漓水春秋”的英译。源语“漓水春秋”既高度概括了展厅藏品的内涵,又通过古汉语的语言形式传递出历史厚重感。翻译的基本功能是通过语言的转换,使目标语受众获取源语所包含的信息。为了更好地实现两种语言间转换,让目的语受众更清楚地了解所读内容,译者要通过对语言语境、非语言语境的了解与研究,在译文中更加准确地传达原作的文化内涵和中心思想。桂林博物馆展厅“漓水春秋”中的“漓水”使用了古汉语的表达方式,中国古代记载河流的专著就叫《水经》,据中国北魏(386~534 年)的地理名著《水经注》记载:“湘漓同源,分为二分,南为漓水,北则湘川。”[3]“漓水春秋”中的“春秋”是古代编年史的通称,此处用于表现历史。从语言字面看,“漓水春秋”可以理解为“漓江历史”。如果按照字面语义,“漓水春秋”可以直译为“history of Li River”,然而“history of Li River”表达的语义和桂林博物馆展厅“漓水春秋”的非语言语境并不完全匹配,“history”(events of the past)在英文中主要是指过去发生的历史事件。然而,桂林博物馆“漓水春秋”展厅陈列的是挖掘和遗留下来的史前、古代和近现代三个不同时期桂林的珍贵历史文物。从语用语义角度来看,“Civilization”侧重表示一个地区某个时期的人类文明,桂林博物馆历史文化展厅“漓水春秋”的英译“Civilization of Li River”语义表达更为准确,贴合了“漓水春秋”展厅的藏品主题语境。

(三)文化传播

在文化传播层面,桂林博物馆官网英文版关于中国古代文化艺术藏品的英译整体语言表达流畅,有效地呈现了中国传统文化。下面以桂林博物馆馆藏精品明代“李流芳水墨山水图轴”介绍英译为例展开讨论。

中国画是中国传统文化的代表,中国画集中反映了不同于西方的美学思想和哲学观念。目前,很多艺术书籍和博物馆中的画册及说明对中国画的英译做得不尽如人意,未能发挥出传达其中文化信息的功能[4]。笔者以“中国画英译”为主题,在中国知网上检索,仅找到六篇关于中国画英译的文章,说明关于中国画对外翻译的研究与实践在国内尚不多见,可以参考的相关资料也很少。从对博物馆调研的结果来看,中国美术馆对馆藏精品中国画的英译也是“浅度翻译”。例如,其中的一幅馆藏精品《山水画》英译(Landscape;Author:Chen Shizeng;The age of creation:1920s;Specifications:135.1×48.5cm;Material quality:ink and brush)仅介绍了作者、创作年代、作品尺寸和材质,没有介绍作者的背景及作品相关信息,外国受众无法理解蕴藏于作品之中的中国文化内涵。而桂林博物馆馆藏精品明代“李流芳水墨山水图轴”英译采用“深度翻译(thick translation)”[5]策略,有效传递了画作的文化内涵,为国内博物馆对外翻译工作提供了值得借鉴的英译范例。桂林博物馆“李流芳水墨山水图轴”英译共有三个部分:

第一部分英译是作品人文故事。“Li Liufang was a poet,calligrapher and painter of the Ming Dynasty.He was born in a family of government officials in the late Ming Dynasty,and passed the provincial imperial examination in the 34th year of Wanli Reign.However,the imperial government at that point was under control of the treacherous official Wei Zhongxian.Li Liufang thus gave up his official career,went back to his hometown and focused on poetic,calligraphic and artistic creation.”这部分英译介绍了画家的家庭、时代背景和生平经历。对于外国受众来说,这些作品背后的人文故事具有非常重要的意义。中国画与西方油画不同,缺乏中国文化背景的外国受众一般很难读懂、欣赏中国画。作品背后的人文故事拉近了外国受众与作品的距离,使外国受众不仅看到了画作,而且也通过英译了解中国的历史文化,为感悟中国画的“意境美”和深入理解中国文化奠定了基础。

第二部分英译是作品画面、笔法和墨法。中国画不同于西方油画艺术的写实风格,中国画是独特的造型写意艺术,画家通过不同的构图和造型来表达内心的感受和审美情趣,创造出一种情景交融的“意境美”。桂林博物馆的英译通过“high,steep mountains,desolate,bleak woods,layers upon layers of houses,and chilly ponds.”(高山陡峭、清溪潺潺、孤树边上有人家)为外国受众描述了画家创作的这个意境。译文最成功之处在于不仅生动地描绘了山水画面,而且“high、steep、desolate、bleak、chilly”这几个连续的形容词层层递进地传递出画作隐含的情感,使受众的情感渐渐融入画作的情境之中,产生审美共鸣。在作品笔墨技法的英译中,“The ink is incisively applied,providing the work with profound spirit,vividness and impressive forcefulness.”译文结构简洁,语义表达清楚,可以让外国受众了解中国画与西方油画的不同。西方油画重在表现逼真的自然色彩,而中国画重在写意抒情。中国画画家是以笔墨抒发情怀,以笔墨浓与淡、干与湿的运用来赋予作品气韵和力量。译文关注了目标受众文化背景与中国文化的差异,通过“深度翻译”的技巧,有效地提升了译文的可理解性。

第三部分英译是关于中国画欣赏。“For appreciating literati paintings,it is necessary to view their application of ink and comprehend their spirit,mind and soul.Li Liufang's high -toned chastity and characters have been reflected in this painting,which is provided with the demeanor of indifference.Poet Lin Dazhong of the Qing Dynasty once granted Li Liufang with an extremely high evaluation:“Calming and serene are his essays and poems,graceful and refreshing are his paintings.”对于不太懂得中国文化的外国受众而言,欣赏中国画有一定的难度。此处英译有两处点睛之笔:其一是“literati paintings”(文人画)。文人画是指画作者不仅仅是职业画家,而且是诗人,文人画的特点是以画抒情。李流芳就是文人画家的代表,他不仅是一位画家,而且是诗人和书法家,所以此处英译用词“literati paintings”(文人画)非常准确,表意到位。其二是“For appreciating literati paintings,it is necessary to view their application of ink and comprehend their spirit,mind and soul.”指明了欣赏文人画的关键是看作品笔墨运用,笔墨渲染是中国文人画表情达意的重要手段。文人画是中国画最主要的艺术形式,文人画具有中国文人的特点,集诗、书、画为一体,讲究神韵、气韵和内心情感的表达。欣赏文人画不仅要看画面,还要透过画作理解他们的精神、思想和心灵(comprehend their spirit,mind and soul)。此处英译用词简明易懂,语义表达丝丝入扣,译文令人豁然开朗,是传播中国文化的佳作。

(四)文本可读性

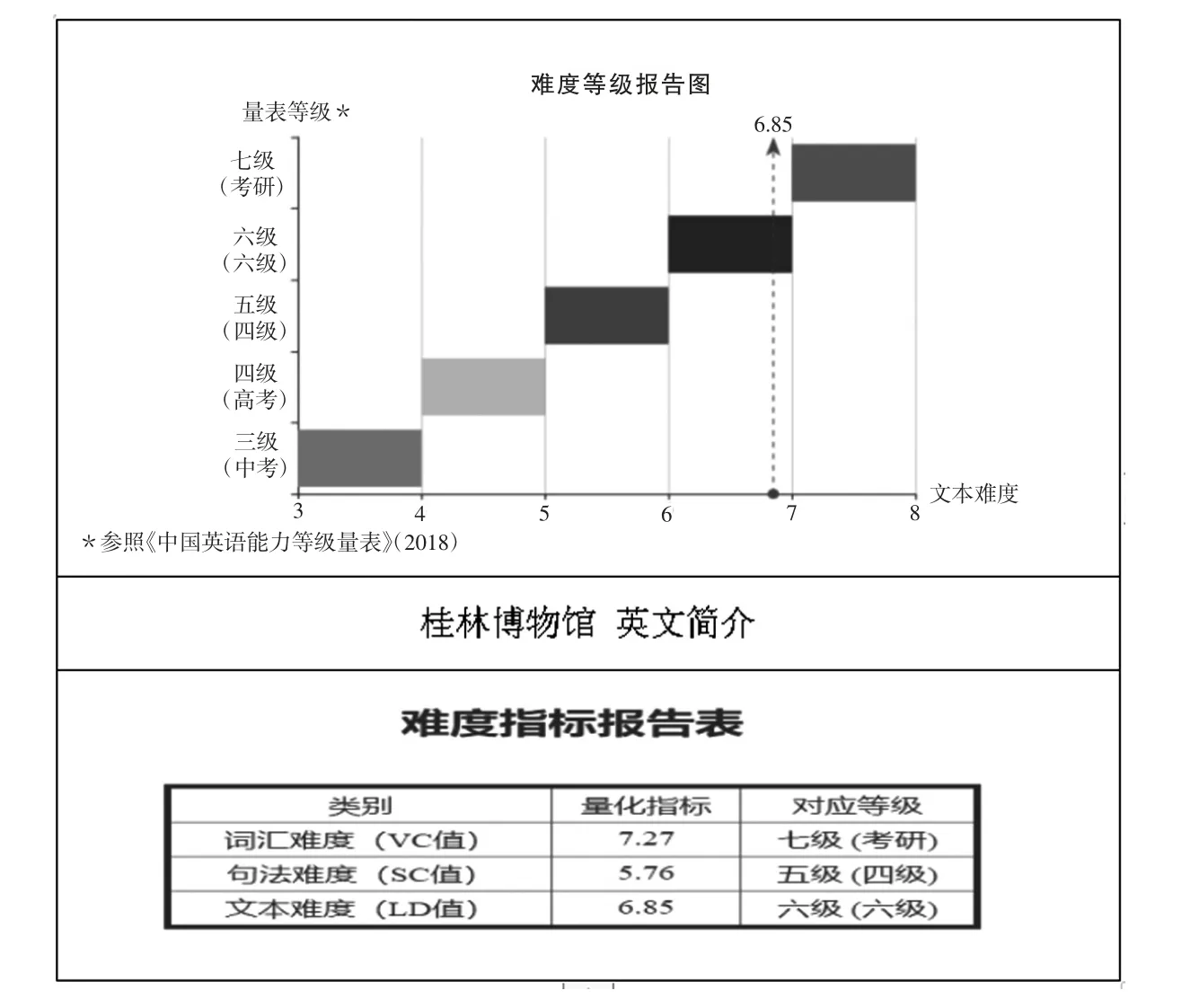

关于文本可读性,通俗地说,如果文本很容易阅读,受众能轻松捕捉到文本所传达的信息,能体验阅读的愉悦感,文本可读性高;如果文本很难阅读,文本受众理解译文信息有难度,文本可读性就低。为了客观地讨论桂林博物馆英译的文本可读性,我们采用语言数据分析系统(language data)对桂林博物馆英译的文本阅读难度进行测试,测试样本为桂林博物馆英文简介,测试结果见图1。

图1 桂林博物馆英文简介阅读难度报告

如图1 所示,桂林博物馆英文简介的阅读难度量化指标为:词汇难度(VC 值)7.27,句法难度(SC 值5.76),文本难度(LD 值)6.85,均为难度较高值。综合以上量化数据分析,就文本难度而言,桂林博物馆英文简介的文本难度偏高。通常情况下,文本难度与文本可读性呈负相关,文本难度高,其可读性就低;文本难度低,其可读性就高。容易阅读的文本可以增进受众的理解程度,增加阅读的愉悦感。

四、结果与讨论

在本文的研究中,运用语料库数据,用实例分析证明了桂林博物馆官网英文版整体语法规范,句子结构严谨,版面设计具有民族特色,译文能够呈现中国元素,译文整体可接受性比较高。

翻译受众对译文信息的理解和接受是一种行为心理,不仅与语言相关,而且与受众文化背景相关。影响博物馆英译可接受性的因素是多方面的,其中译文的语法、语用、文化传播以及文本可读性等因素对译文的可接受性有着重要的影响。

博物馆文本英译不同于其他文本类型的翻译。博物馆文本对外翻译不能简单地运用直译、音译和意译等传统的翻译方法,要关注目标受众的接受心理、文化差异和语境,在传统翻译方法基础上采用变通的翻译策略。博物馆的英文介绍不宜全文照搬博物馆中文版的内容,基于翻译可接受性理论,依据场馆功能,从不同受众角度出发,建议博物馆提供两种版本的介绍:一是详细版博物馆中文介绍;二是简明版博物馆英文介绍。

综上所述,通过对博物馆文本英译可接受性的多维度研究,可为当前国内博物馆对外翻译工作提供一个新视角,对于提高博物馆文本英译的可接受性,更好地发挥博物馆文本英译传播中国文化的作用,推动中国文化走向世界具有积极的借鉴意义。