热带地区6 种植被类型土壤微生物功能多样性特征*

宿少锋,王小燕,林之盼,金映红,薛 杨

(1.海南省林业科学研究院/海南省红树林研究院,海南 海口 571100;2.海南文昌森林生态系统国家定位观测研究站,海南 文昌 571300;3.海南师范大学 生命科学学院,海南 海口 571100)

土壤微生物通过硝化作用、反硝化作用、腐殖质的分解和合成等方式调节土壤养分和维持生态系统的物质代谢,是森林生态系统中不可或缺的组成部分[1-2]。土壤微生物不仅通过森林凋落物分解和土壤养分改善直接影响生态系统生物化学循环,还通过土壤碳代谢间接影响植物生长发育[3]。土壤微生物与地上植被是相互作用的有机体,地上植被通过改变非生物因子影响土壤微生物组成,而土壤微生物又通过改变土壤理化性质反作用于植被[4-5]。微生物群落多样性是衡量土壤微生物特征的重要指标[6],也是评价土壤肥力的重要生物指示指标[7],近年来也是研究植物—土壤生态系统的热点领域。一些学者通过环境改变和人为干扰等外源因素的控制研究对土壤微生物多样性特征的影响,如农作物栽培[8]、环境控制[9-10]和根际分泌物[11-12]等。目前,测定土壤微生物群落多样性的方法包括生理学谱图分析、核酸分析和磷脂脂肪酸分析等[13],其中,BIOLOG 微孔板分析法具有快速、灵敏、简便和分辨力高等特点,可通过对单一碳源利用程度的测定反映微生物群体水平特征[14]。

土壤微生物的群落结构和多样性受环境条件、季节变化、坡度、坡向和地上植被的影响。相同环境条件下,不同森林类型土壤微生物分布特征也各不相同[15]。BACH 等[16]研究发现:凋落物分解和根际分泌物是土壤微生物所需的主要碳源,由于不同树种所产生的凋落物质量、分解速率以及根系分泌物存在差异,可对土壤微生物群落功能和结构进行影响或调控。此外,森林类型还会间接影响土壤结构和土壤理化特性,进而间接影响土壤微生物的群落组成和多样性特征[17-18]。地域也是影响土壤微生物群落组成和多样性特征的关键因子。微生物群落结构随着纬度的变化而变化[19],与高纬度地区相比,低纬度地区温、湿度更高,降雨量更多,凋落物分解速率更快。

目前,有关中亚热带土壤微生物多样性的研究颇多,但热带地区低丘台地平原地带土壤微生物多样性研究还未见报道。因此,本研究以热带地区6 种典型林分类型为研究对象,采用BIOLOG微孔板法研究不同林分类型土壤微生物代谢特征,探索不同林分类型对土壤微生物多样性的影响规律,以期揭示热带人工林生态系统和天然林生态系统与土壤微生物的相互作用机制,为热带森林生态系统的可持续经营提供理论依据,也为进一步探究土壤微生物群落特征与环境因子的关系奠定基础。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于海南省文昌市(N19°34′~19°43′,E110°43′~110°58′),具有明显的热带和亚热带气候特点,属热带季风岛屿型气候。研究区为低丘台地平原地带,平均海拔20~50 m;全年无霜冻,年平均温度23.9~24.4 ℃;全年降雨量丰富,年平均降雨量1 529.8~1 948.6 mm,但时空分布不均,干、湿季明显,11—4 月为干季,雨季主要集中在5—10 月。土壤类型为沙壤土。

1.2 试验方法

1.2.1 土壤样品采集和处理

于2019 年11 月,分别选取海拔和光照等生态因子相似的木麻黄林、椰子林、湿加松林、混交林、半红树林和次生林等6 种典型森林类型设置样地(表1)。每种林分类型分别设置3 个20 m×20 m 的样方,共18 个样方。在样方内按“S”形采集0~20 cm 的土壤,采样时去除表面浮土,相同样方的土样取等量充分混合后,去除根系和石块,装入无菌密封袋中,置于4 ℃的恒温箱中保存,48 h 内完成土壤微生物测定。每个样方另取约500 g 土样,带回实验室经2 mm 筛网过筛处理后,自然风干,用于测定土壤化学特性。

表1 不同森林类型样地基本情况Tab.1 Basic situation of different forest types

1.2.2 土壤化学性质测定

土壤化学性质测定包括土壤pH 值、有机质含量、土壤含水量、全氮含量、全磷含量和全钾含量等6 个指标。pH 值的测定采用电位法;有机质含量的测定采用重铬酸钾氧化法;土壤含水量的测定采用恒温箱烘干法;全氮含量的测定采用半微量开氏法;全磷含量的测定采用酸溶—钼锑抗比色法;全钾含量的测定采用碱溶—火焰光度法[20]。

1.2.3 土壤微生物群落多样性测定

(1)碳源利用率

土壤微生物31 种碳源多样性采用BIOLOG生态测试板(ECO)测定。取新鲜土壤样品10 g放入三角瓶中,加入无菌水90 mL,同时加入少量玻璃珠,把三角瓶置于振荡器上以120 r/min 充分振荡30 min,静置10 min 后,取上清液5 mL,用无菌水45 mL 进行稀释,充分摇匀,制得 1∶100的样品提取液。用8 通道移液器分别吸取样品提取液150 μL,置入BIOLOG 微孔板中,重复3 次,并设置1 个空白对照孔。在25 ℃恒温箱中连续培养240 h,每间隔24 h 使用酶标仪分别测定590 和750 nm 吸光值。

根据化学基团的性质,把土壤微生物31 种碳源分为六大类:碳水化合物包括D-纤维二糖、D-甘露醇、α-D-乳糖、N-乙酰-D-葡萄糖氨、β-甲基-D-葡萄糖苷、1-磷酸葡萄糖、D-木糖、D,L-α-磷酸甘油、i-赤藓糖醇和D-半乳糖酸-γ-内酯等10 种;氨基酸类包括L-精氨酸、L-天门冬酰胺、L-苯丙氨酸、L-丝氨酸、L-苏氨酸和甘氨酰-L-谷氨酸等6 种;多聚物类包括吐温-40、吐温-80、α-环式糊精和肝糖等4 种;酚酸类包括2-羟基苯甲酸和4-羟基苯甲酸;胺类包括苯乙胺和腐胺;羧酸类包括D-葡萄糖胺酸、D-半乳糖醛酸、丙酮酸甲酯、γ-羟丁酸、衣康酸、α-丁酮酸和D-苹果酸等7 种。

采用平均每孔颜色变化率[21](average well color development,AWCD)表征样品中微生物群落对总碳源利用的整体情况及利用活性,可间接反映土壤微生物活性和微生物群落生理功能多样性。通过计算不同类型森林土壤AWCD 值的3 次平均值绘制土壤微生物AWCD 动态变化曲线。计算公式为:

AWCD=(Ci-R)/N。

式中:Ci为反应孔在碳源的吸光值;R为对照孔吸光值;N为碳源数,即31。

此外,将各类碳源平均C-R值的变化绘图,获得土壤微生物对不同碳源种类利用能力随时间变化的情况。

(2)多样性指数

McIntosh 指数(U)表征微生物群落在空间距离的多样性特征;Shannon-Wiener 指数(H')表征样品中微生物群落多样性;Simpson 指数(D)表征微生物群落优势度特征;Pielou 均匀度指数(E)表征微生物群落均匀度特征。各指数计算公式为:

式中:ni为第i孔的相对吸光度,即ni=Ci-R;Pi为第i孔相对光密度值(Ci-R)与整个平板光密度总和的比值;S为微生物可利用碳源的数量。

1.3 数据处理

利用Excel 2010 进行不同林分类型微生物多样性数据的处理;采用SPSS 18.0 进行单因素方差分析(analysis of variance,ANOVA)和不同类型土壤微生物群落对碳源利用特征的主成分分析(principle component analysis,PCA)。

2 结果与分析

2.1 土壤微生物总碳源利用的动力学特征

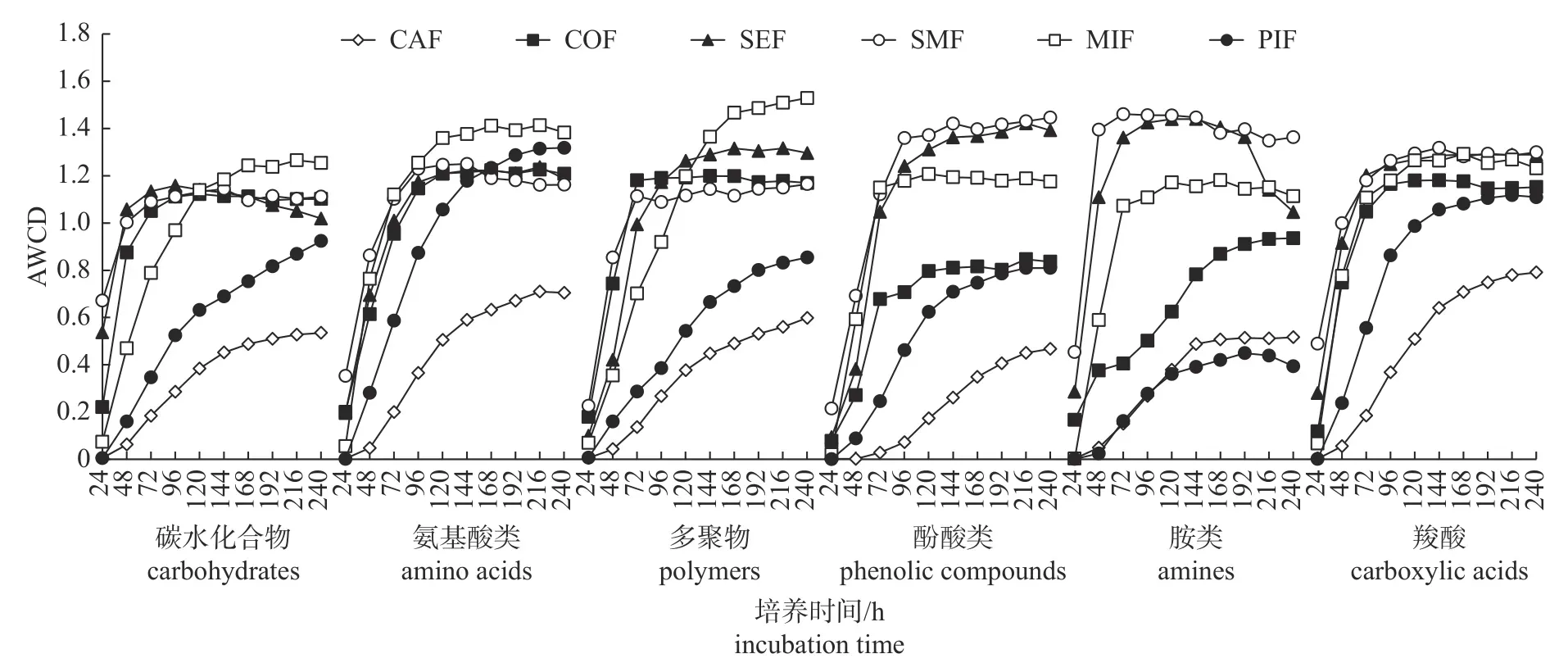

由图1 可知:随着培养时间的延长,不同植被类型土壤微生物代谢速率均逐渐增强,总体呈倒“J”形曲线变化,但不同植被类型AWCD 值存在差异。24 h 时,半红树林、次生林和椰子林的土壤微生物活性较高,碳源已开始被利用;而木麻黄、湿加松和混交林的土壤微生物活性较低,碳源底物基本未被利用。24~48 h,次生林、半红树林、混交林和椰子林等4 种植被AWCD 值呈对数增长,表明土壤微生物对碳源利用明显增加;而湿加松林和木麻黄林48 h 后AWCD 值才呈现对数增长。培养120 h 后,6 种植被类型增长速率逐渐缓慢;培养144~168 h,混交林、次生林、半红树林和椰子林的AWCD 达到最大值;培养240 h 时,湿加松和木麻黄林的AWCD 达到最大值,此时,不同植被类型AWCD 大小顺序为:混交林>半红树林>次生林>椰子林>湿加松林>木麻黄林,表明混交林的土壤微生物群落代谢活性最高,其次是次生林,木麻黄林土壤微生物代谢活性最差。

图1 不同植被类型土壤微生物AWCD 值随培养时间的变化Fig.1 Changes in AWCD value of soil microorganisms of different vegetation types with incubation time

2.2 土壤微生物对各类碳源的利用率

由图2 可知:不同植被类型土壤微生物对六大类碳源的利用率存在差异。其中,混交林、半红树林、次生林和椰子林的土壤微生物对六大类碳源,尤其是碳水化合物、氨基酸类和多聚物的碳源利用率最高,而木麻黄林和湿加松林等人工纯林的土壤微生物对六大类碳源的利用率均最低。

图2 不同植被类型土壤微生物对不同碳源利用随培养时间的变化Fig.2 Changes in the utilization of different carbon sources by soil microorganisms of different vegetation types with incubation time

根据AWCD 值的变化曲线(图1),192 h 后所有微生物的生长曲线基本平稳,能更准确地反应微生物总体生长情况,因此,选取培养时间192 h 处的土壤AWCD 值进一步分析不同土壤微生物对六大类碳源的利用情况。由图3 可知:不同植被类型土壤微生物对六大类碳源底物利用率均存在显著差异(P<0.05)。总体而言,混交林、半红树林、次生林和椰子林对六大类碳源底物的利用率均较高,而湿加松和木麻黄林等纯林对六大类碳源的利用率较低。不同群落土壤微生物的主要碳源利用情况也不同,其中,碳水化合物、氨基酸类和多聚物类是混交林和次生林群落的主要碳源,而氨基酸类和羧酸类是湿加松和木麻黄林等纯林群落的主要碳源。

图3 不同植被类型土壤微生物对不同碳源利用特征Fig.3 The utilization characteristics of different carbon sources by soil microorganisms of different vegetation types

2.3 土壤微生物多样性指数特征

由表2 可知:BIOLOG-ECO 微平板培养192 h时,混交林的AWCD 值最高,其次是次生林和半红树林,木麻黄林最低;除次生林和半红树林外,不同植被类型的AWCD 值间均呈显著差异(P<0.05),说明混交林土壤微生物对碳源底物消耗最大,微生物活性最高,而木麻黄林土壤微生物对碳源底物消耗最少,活性也最差。混交林、次生林、半红树林的McIntosh 指数明显高于湿加松、椰子林和木麻黄人工纯林,表明混交林、次生林和半红树林的土壤微生物种类较为丰富,碳源利用程度较高。6 种植被类型中,混交林的Shannon-Wiener 指数最高(4.39±0.02),木麻黄最低(3.01±0.22),说明混交林土壤微生物种类更多且分布更均匀。Simpson 指数大小顺序为次生林>半红树林>混交林>椰子林>湿加松林>木麻黄林,表明次生林土壤中某些优势菌生长最为旺盛,而木麻黄、湿加松和椰子林等纯林优势菌群生长较差。

表2 土壤微生物群落的AWCD 和多样性指数(192 h)Tab.2 AWCD and diversity index of soil microbial communities

2.4 土壤微生物碳源利用的主成分分析

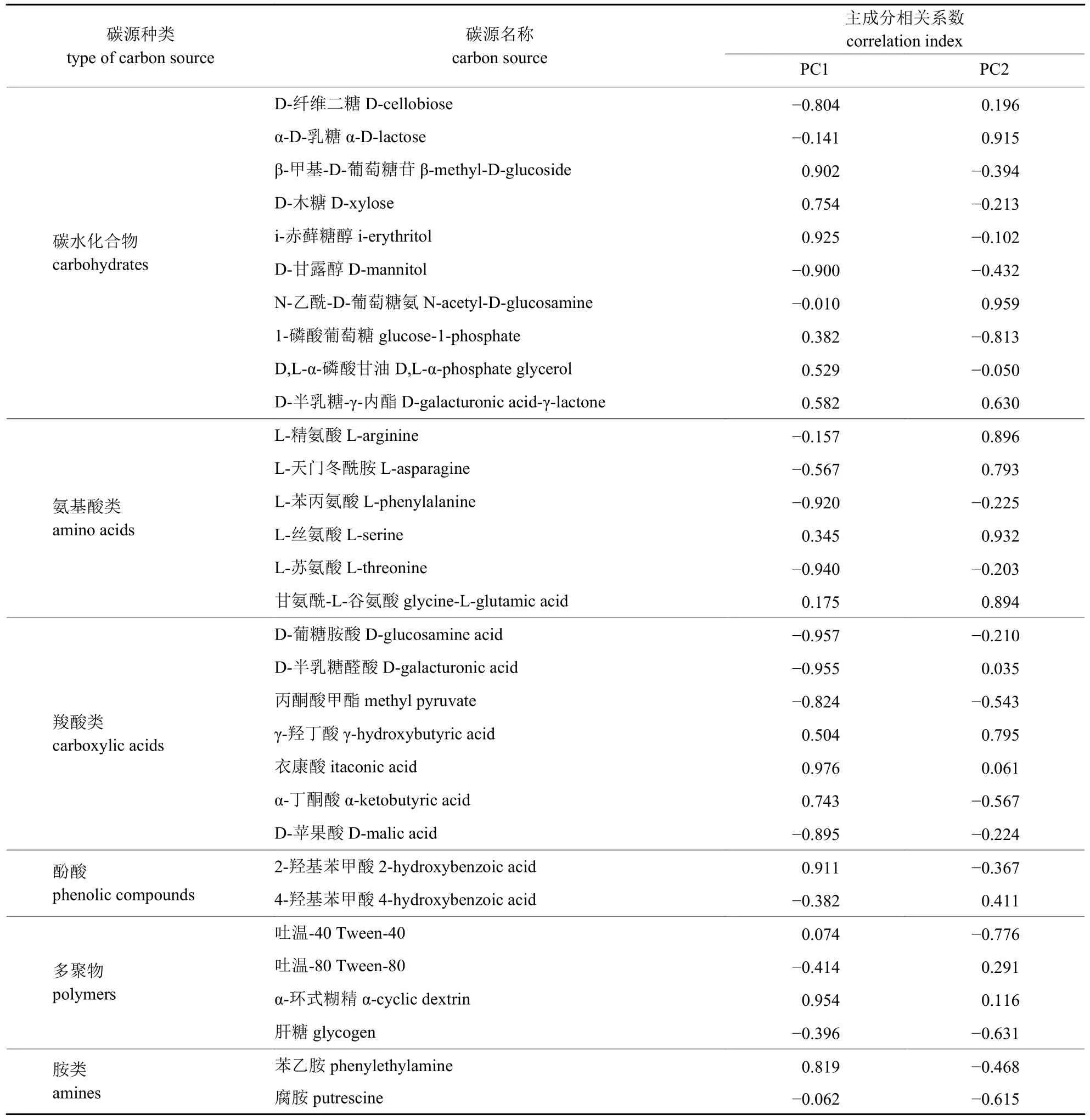

应用主成分分析法(principal component analysis)从31 种因子中提取2 个主要因子,以分析6 种林分类型土壤微生物代谢功能。由图4 可知:主成分1(PC1)可以解释所有变量方差的47.32%,主成分2(PC2)可以解释所有变量方差的31.58%,累计贡献可以达到78.90%。湿加松群落和木麻黄群落与其他4 种群落在PC1 和PC2上分布较远,且分布在主成分PC1 轴的负半轴,说明湿加松和木麻黄与其他4 种群落的碳源利用差异较大;而椰子林、次生林、半红树林和混交林均分布于PC1 轴的正方向附近,说明它们对碳源的利用能力较一致。

图4 不同植被类型土壤微生物碳源利用主成分分析Fig.4 Principal component analysis of soil microbial carbon source utilization in different vegetation types

由表3 可知:31 种碳源中,与PC1 相关度较高的有20 种,其中碳水化合物和羧酸类各7种,氨基酸类3 种,酚酸类、聚合物类和胺类各1 种,对 PC1 起分异作用的主要碳源是碳水化合物和羧酸类;与PC2 相关度较高的有13 种,其中氨基酸类4 种,碳水化合物和羧酸类各3 种,聚合物类2 种,胺类1 种,对 PC2 起分异作用的主要碳源是氨基酸类。

表3 PC1 和PC2 的碳源载荷因子Tab.3 Carbon sources loading factors of PC1 and PC2

2.5 不同林分土壤理化特性与微生物群落特征的关系

由表4 可知:不同植被类型土壤理化性质差异显著。土壤pH 值在4.78~6.17 之间,表明试验地植被土壤为典型的酸性土壤。土壤平均含水量在46.67%~72.04%之间,不同林分土壤含水量顺序为半红树林>次生林>椰子林>混交林>湿加松林>木麻黄林,即天然林含水量高于人工林,而椰子林含水量高于混交林和其他2 种纯林。不同植被类型土壤化学特性有较大差异,总体而言,半红树林和次生林等天然林土壤养分明显优于人工林,木麻黄林土壤养分最差。

表4 不同植被类型土壤理化特性比较Tab.4 Soil physical and chemical properties of different vegetation types

由表5 可知:土壤微生物群落多样性指数与土壤pH 呈负相关关系,其中McIntosh 指数、Shannon-Wiener 指数和Pielou 指数达到显著水平(P<0.05);4 个多样性指数与土壤含水量均呈显著正相关(P<0.05),与总有机碳含量和全氮含量均呈极显著正相关(P<0.01)。

表5 土壤理化特性与微生物群落特征关系Tab.5 Relationship between soil physicochemical properties and microbial community characteristics

3 讨论

植被类型是影响土壤微生物群落多样性的主要影响因子之一,土壤平均颜色变化率(AWCD)是衡量土壤微生物群落利用碳源能力的重要指标[22]。随着培养时间的增加,热带地区6 种植被类型的AWCD 值均表现出适应期、对数期和稳定期等微生物生长曲线,不同植被类型AWCD大小顺序为:混交林>半红树林>次生林>椰子林>湿加松林>木麻黄林,表明混交林的土壤微生物群落代谢活性最高,其次是半红树林,木麻黄纯林土壤微生物代谢活性最差。可见,立地条件基本一致时,土壤微生物群落结构和功能受植被的影响不同。总体而言,半红树林和次生林等天然林AWCD 值明显高于人工纯林,这与贺若阳等[23]和郑华等[24]的研究结果一致;而人工混交林AWCD 值高于天然林,表明通过改变植被结构和组成可以推动土壤微生物活性和功能种群结构变化,从而增强土壤微生物群落的代谢活性。

此外,不同植被类型土壤微生物对六大类碳源的利用率存在差异,混交林、半红树林、次生林和椰子林对六大类碳源底物利用率均较高,其中碳水化合物、氨基酸类和多聚物是其主要碳源利用形式;而木麻黄和湿加松人工纯林土壤微生物对这6 种碳源底物的利用率均不高,其中氨基酸类和羧酸类碳源是其主要碳源利用形式。主成分分析也进一步表明:混交林、半红树林、次生林和椰子林的碳源利用形式较一致,而木麻黄和湿加松人工纯林对碳源的利用形式与其他林分不一致。McIntosh 指数、Shannon-Wiener 指数、Simpson 指数和Pielou 指数是评估土壤微生物群落状态与功能的重要指标,能够准确反映微生物的群落特征[25]。不同植被土壤微生物的多样性指数也呈现出混交林、半红树林和次生林高于人工纯林的趋势。主成分分析表明:不同植被类型土壤微生物群落代谢多样性能够明显区分,其中PC1 可以解释所有变量方差的47.32%,PC2 可以解释所有变量方差的31.58%,累计贡献可以达到78.90%。对 PC1 起分异作用的主要碳源是碳水化合物和羧酸类,对 PC2 起分异作用的主要碳源是氨基酸类。

森林生态系统土壤微生物群落多样性还受土壤养分、凋落物、根系分泌物和水热状况的影响[26]。不同植被类型通过其林下凋落物数量、组成和分解影响土壤理化特性,进而影响土壤微生物的数量、组成和分布特征[27]。在本研究中,混交林、半红树林和次生林土壤微生物群落多样性明显高于湿加松和木麻黄人工纯林,表明林分结构越复杂,植物种类越丰富,土壤微生物种群代谢活性也越高。土壤微生物群落功能多样性与土壤理化特性相关性分析表明:土壤微生物群落多样性与土壤有机碳和全氮含量之间呈极显著正相关,与土壤pH 呈负相关,与土壤含水量呈显著正相关。可见,土壤养分对土壤微生物群落特征具有重要影响,尤其是土壤有机质和土壤全氮。土壤有机质和全氮含量为土壤各种功能的维持、转换提供必要的能量及底物,对微生物群落的构成起到关键作用。不同植被类型林分凋落物数量和组成不同,其养分含量也有较大差异。通过野外调查发现:混交林、半红树林和次生林林下物种丰富度较高,林分凋落物含量也明显高于湿加松和木麻黄等人工纯林,分解层和半分解层尤为明显,说明混交林、半红树林和次生林的凋落物更易分解,对土壤有机质的转换率更高,从而促进土壤微生物的生长和代谢。另外,与人工纯林相比,混交林、半红树林和次生林的林分结构复杂、群落多样性高,具有更高的根系分泌物和根系生物量,对于土壤氮的利用率也明显更高。

综上所述,土壤微生物是森林生态系统的重要组成部分,是连接植物和土壤的纽带。不同植被类型通过凋落物的组成和结构影响土壤微生物的组成和分布,土壤微生物也可通过驱动养分、竞争和协调等复杂的过程影响植物,研究土壤微生物群落的结构和功能多样性对于揭示植物—土壤微生物—土壤之间的关系及驱动机理具有重要意义。本研究利用BIOLOG 法分析海南热带地区6 种典型森林植被微生物群落特征,并取得了一定的成果,但微生物群落特征也具有典型的季节性特征,且BIOLOG 法仅能反映出土壤中快速生长的微生物活性,不能表征慢性生长类微生物活性,因此,今后的研究可以结合其他土壤微生物的研究方法,进一步揭示不同植被类型微生物群落的季节性特征和不可培养型土壤微生物的群落特征。

4 结论

(1)海南岛6 种林分类型土壤微生物群落功能多样性从高到低排序为:混交林>半红树林>次生林>椰子林>湿加松林>木麻黄林。在生产实践中,通过合理的混交林种植改变森林结构对促进土壤微生物群落特征具有重要作用。

(2)不同林分类型对六大类主要碳源的利用率存在差异。混交林、半红树林、次生林和椰子林对六大类碳源底物的利用率均较高,碳水化合物、氨基酸类和多聚物是其主要碳源利用形式;木麻黄和湿加松人工纯林对六大类碳源底物的利用率不高,氨基酸类和羧酸类是其主要碳源利用形式。

(3)土壤养分对热带森林微生物群落功能多样性有重要影响。土壤微生物群落功能多样性指数与土壤有机碳含量、全氮含量和含水量之间存在正相关关系,与土壤pH 存在负相关关系。