杭州市医疗放射工作人员电离辐射致眼晶体损伤的职业健康状况调查

邵玉仙,钟皓成,诸贤含,边阳甫,周齐红

随着各种放射手段和设备在医学检查、诊断和治疗中的不断增多,医院放射工作人员的职业健康受到越来越多的关注。电离辐射可产生多种生物学效应,如辐射致癌反应、辐射遗传效应等,也影响血项指标、眼晶体、皮肤、染色体指标以及其他内科指标[1]。人体组织对电离辐射的耐受程度也存在差异,其中晶状体被认为是对电离辐射最为敏感的组织结构之一[2]。国际放射防护委员会(ICRP)指出,长期接触低剂量电离辐射可引起晶体细胞受损,出现不同程度的晶体混浊,甚至放射性白内障发生[3]。职业健康检查是评价目标人群健康数据异常的有效方法。本研究收集杭州市电离辐射致眼晶体损伤人群的职业健康体检数据,评估其职业史和职业健康损害,为医疗放射工作人员预防放射性眼晶体损伤提供参考。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 收集2014 年4 月至2020 年1 月在杭州市职业病防治院体检的765名医疗放射工作人员的体检数据。参考《放射性白内障诊断标准》(GBZ 235-2014)标准,以是否发生放射性晶状体浑浊为标准,将研究对象分为研究组(发生放射性晶状体浑浊)和对照组(未发生放射性晶状体浑浊)。本研究经杭州市职业病防治院伦理委员会批准,所有研究对象均知情同意。研究中涉及人类参与者的所有程序均符合赫尔辛基宣言(2013 年修订)。

1.2 方法

1.2.1 职业史调查 按照《放射工作人员职业健康监护技术规范》(GBZ 235-2011)标准,收集每位研究对象的一般情况,包括工种和工龄等。

1.2.2 外周血淋巴细胞染色体畸变检测肝素钠抗凝管采集研究对象肘部静脉血3 ml。严格遵循无菌操作,取0.3 ml加入到5 ml 培养基中,在37 ℃下培养24 h,然后添加10 g/ml 秋水仙素(天津瑞爱金生物科技有限公司),继续培养至52 h 后常规制片,Giemsa 染色获得数量充足且分散良好的中期细胞(MI,有丝分裂阶段)。采用油镜(德国,Zeiss)观察每人至少100 个细胞,分析染色体畸变。评估标准为:双着丝粒、断片、着丝粒环及微小体等[4]。染色体畸变率(%)=(染色体畸变细胞数/观察细胞数)×100%。

1.2.3 外周血淋巴细胞微核率检测 遵循无菌操作原则,取静脉血0.3ml在37℃下培养72 h 后常规制片并进行Giemsa染色。采用高倍光学显微镜(德国,Zeiss)观察1000 个胞浆完整、染色形态清晰的细胞并进行分析,并计数微核细胞数。评估标准为:游离于胞质、与主核完全分开、呈圆形/椭圆形、边缘光滑、嗜色性与主核一致/略浅、为主核1/3~1/16 大小[5]。微核率(‰)=(微核细胞数/观察细胞数)×1000‰。

1.2.4 常规职业健康检查 对研究对象进行常规职业健康检查,包括血压、心电图、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血糖及腹部B 超。

1.2.5 甲状腺检查 对研究对象进行甲状腺形态和功能检查,包括甲状腺触诊、甲状腺功能及甲状腺B 超。

1.3 统计分析 采用SPSS 22.0 统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t 检验;计数资料采用2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般情况比较 研究组共45名,男性占62.22%(28/45),女性占37.78%(17/45);年龄22~58 岁,平均(42.4±9.6)岁。对照组共720 名,男性占55.83%(402/720),女性占44.17%(318/720);年龄22~58 岁,平均(41.2±13.8)岁。两组性别和年龄差异均无统计学意义(均P>0.05)。

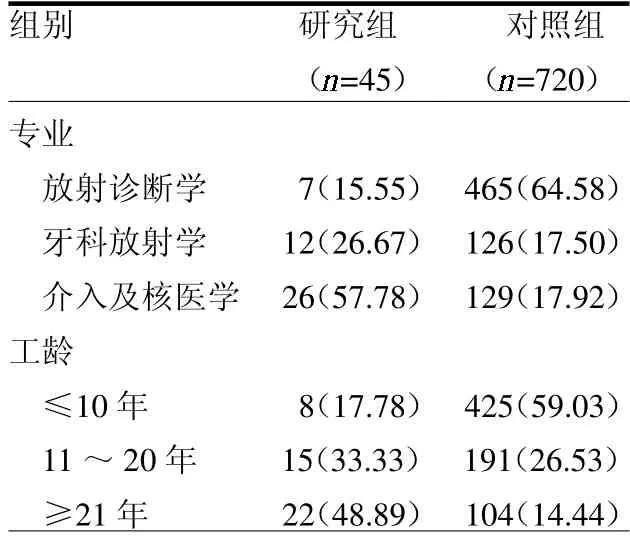

2.2 两组职业史比较 研究组中介入及核医学占57.78%(26/45),高于对照组的17.92%(129/720)(2=51.686,P <0.05);研究组中工龄≥21年占比48.89%(22/45),高于对照组的14.44%(104/720)(2=43.969,P<0.05)。见表1。

表1 两组职业史比较 名(%)

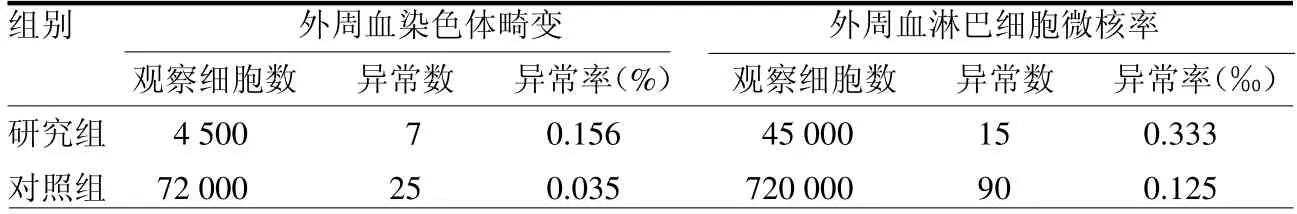

2.3 两组外周血染色体畸变及外周血淋巴细胞微核率比较 研究组中外周血染色体畸变异常率为0.156%(7/4500),高于对照组的0.035%(25/72000)(2=14.789,P <0.05);研究组中外周血淋巴细胞微核率异常率为0.333‰(15/45000),高于对照组的0.125‰(90/720000)(2=13.394,P <0.05)。见表2。

表2 两组外周血染色体畸变及外周血淋巴细胞微核率比较

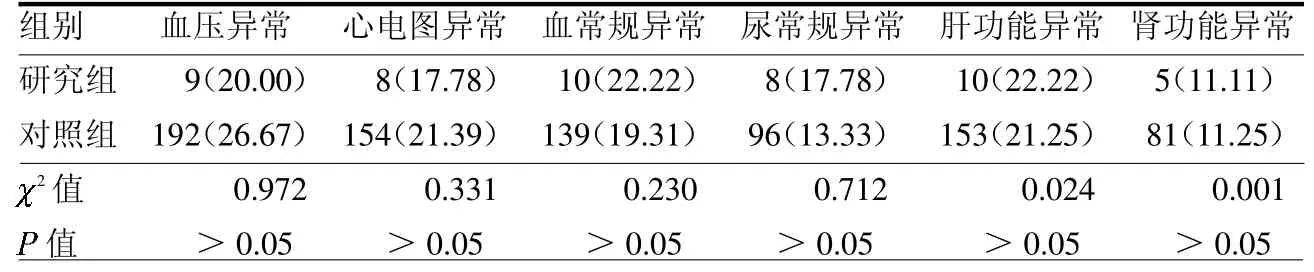

2.4 两组常规职业健康检查比较 两组血压异常、心电图异常、血常规异常、尿常规异常、肝功能异常和肾功能异常率差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

表3 两组常规职业健康检查比较 名(%)

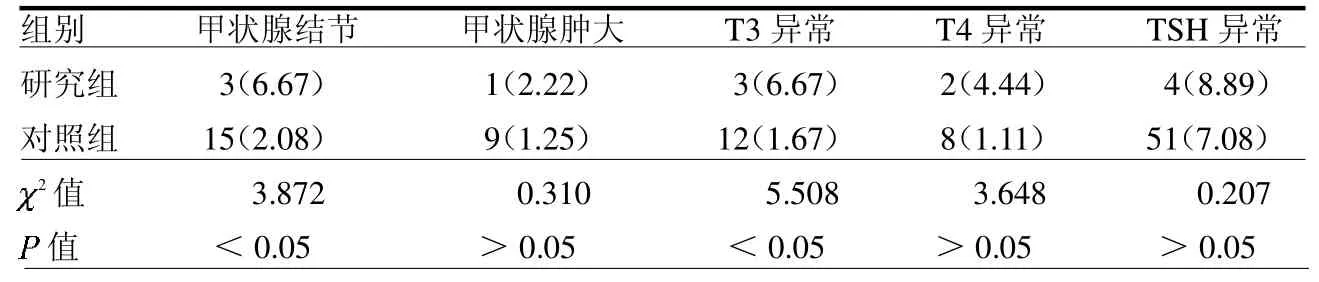

2.5 两组甲状腺形态与功能异常比较研究组甲状腺结节发生率高于对照组(P<0.05),研究组T3 异常率高于对照组(P <0.05)。见表4。

表4 两组甲状腺形态与功能异常比较 名(%)

3 讨论

近年来,医疗辐射装置得到快速发展,使得从事电离辐射的职业人群日益增多。电离辐射引起的生物学效应越来越引起人们的关注。人眼解剖结构精细,其中晶状体中含水量占65%,蛋白质占35%,无血管分布,被认为是电离辐射最敏感的组织之一[6]。有研究表明,长期低剂量电离辐射可导致晶状体细胞内H2O 被电离,产生大量具有强氧化能力的活性氧族,使晶状体细胞内重要分子(如DAN、蛋白质和脂质等)受到损伤,晶状体开始浑浊,严重者视物不清,甚至导致放射性白内障等多种眼科疾病的发生,严重影响电离辐射工作人员的正常工作和生活[7]。

电离辐射导致的晶状体损伤与工种和工龄密切相关。本研究结果显示,发生放射性晶状体浑浊人群中从事介入及核医学工种的比例高于未发生放射晶体损伤的人群,这提示从事介入及核医学工作人员导致晶状体浑浊的发病率远高于其他工种(放射诊断学和牙科放射学)。这可能是因为放射介入手术中工作人员需要长时间与X 射线球管近距离操作,加上暴露频率高及射线的散射,增加了辐射剂量。放射介入工作曝光次数多,暴露时间长,加上防护用具老化等众多因素,导致暴露剂量比传统的X 射线诊断高几倍甚至几十倍[8]。此外,本研究发现放射性晶状体浑浊人群中工龄超过21 年的比例高于未发生放射性晶体浑浊的人群,这提示长时间从事电离辐射工作增加晶状体浑浊的发病率。这可能是因为工龄与辐射累积效应呈正相关,故工龄越长,累积辐射剂量越高,这也可能导致遗传物质的损伤越严重[9]。

长期接触电离辐射对医疗放射工作人员的细胞遗传物质具有一定的损伤。其中,外周血淋巴细胞主要是血液循环中的淋巴细胞,由T 细胞(占比70%~80%)和B细胞(占比20%~30%)组成。外周血染色体畸变及淋巴细胞微核率分析被广泛用于电离辐射领域,是评估电离辐射损伤的重要指标,可作为生物剂量指标估算放射工作人员受照的辐射剂量[10]。本研究结果显示,长期接触电离辐射的人群中外周血染色体畸变异常率显著升高,说明在长期低剂量的职业照射下染色体畸变率明显增高,在一定剂量范围内染色体畸变随累积剂量、年剂量率的增加而增高。电离辐射的毒性效应与受照剂量明显相关[11]。射线作用于间期细胞染色体时可导致染色体断裂和断片,在有丝分裂后期滞后无法纳入子核,形成游离于胞浆中的微核。故外周血淋巴细胞微核是一种简便高效而有价值的细胞遗传学检测方法。有研究指出从事放射性工作人员的外周血淋巴细胞微核率明显高于健康人群[12]。本研究结果显示,研究组中外周血淋巴细胞微核率异常率均高于对照组,这提示长期接触电离辐射可导致工作人员外周血淋巴细胞微核率升高;眼部情况在一定程度上也反映了全身辐射的吸收剂量。目前国内对于医院放射从业人员的辐射暴露监测以胸部佩戴热释光剂量仪为主,但是考虑到介入工作场所中辐射场分布的不均匀,及介入医疗职业人群因头部和四肢需要活动而造成难以进行局部的剂量监测,对于照射条件复杂或不明原因的急性辐射事故,辐射暴露的剂量就更难以准确估算。上述种种因素就造成辐射暴露的剂量难以准确估算。而血淋巴细胞微核及染色体畸变具有检查简单、计算准确的优势。

本研究结果显示研究组中甲状腺结节异常率及T3 异常率均高于对照组。这说明长期接触低剂量电离辐射的职业人群可发生甲状腺形态改变,电离辐射会增加甲状腺结节患病率。陈满连等[13]报道长期接触小剂量电离辐射可能对放射工作人员的甲状腺功能产生影响。李红霞等[14]报道长期低剂量电离辐射会造成血清中甲状腺原氨酸、促甲状腺激素及甲状腺素发生异常。

综上所述,眼晶状体损伤多发生在从事介入及核医学、工龄长的医院放射工作人员中,且与外周血染色体畸变和淋巴细胞微核率、甲状腺结节及T3 异常发生有关。因此,在实际工作中,需严格控制医疗放射工作人员(尤其是介入及核医学工作人员)的受照剂量和受照时间,加强和完善个人防护意识和防护措施,并定期对放射工作人员进行全面检查,尤其重视染色体畸变和细胞微核发生率。同时,还需加强对放射工作人员的防护知识培训和指导,卫生行政部门加强监督管理,以保证放射工作场所的安全和放射工作者的身体健康。