功能性电刺激联合针刺疗法对脑卒中患者吞咽障碍的疗效观察

胡迎秋

吞咽障碍是脑卒中患者常见的功能障碍之一[1],研究指出,脑卒中后吞咽障碍是引起吸入性肺炎、营养不良和脱水的主要因素[2]。目前临床上对于吞咽障碍的康复方法有限,最常见的是吞咽训练和传统的针刺疗法,但整体疗效不理想[3]。神经功能电刺激治疗是一种应用低频脉冲电刺激神经、肌肉来改善功能的治疗技术,具有无创、安全、有效、经济及方便等优势,且在吞咽功能障碍方面取得了较好的进展[4]。本研究拟观察功能性电刺激联合针刺疗法在脑卒中后吞咽障碍患者中的治疗效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 入选标准:(1)符合脑卒中诊断标准[5];(2)首次发病的单侧脑卒中患者;(3)病程1~5 个月;(4)年龄25~75 岁;(5)无视力障碍,且简易精神状态量表(MMSE)评分≥24 分;(6)明确存在吞咽障碍;(7)生命体征稳定,能够耐受治疗;(8)患者及家属均签属知情同意书,同时本研究经树兰(杭州)医院医学伦理委员会审核批准。排除标准:(1)训练期间因客观或主观原因放弃者;(2)存在其他影响患者吞咽功能的疾病,如神经肌肉接头、颅神经病变等;(3)合并有心、肝、肾及肺等严重疾病者;(4)存在单侧空间忽略者;(5)不能配合治疗者。剔除标准:(1)实施干预期间,患者病情恶化无法继续进行训练与治疗者;(2)患者干预中途退出、失联或死亡者。

收集2020 年1 月至2021 年1 月树兰(杭州)医院收治的符合上述标准的脑卒中吞咽障碍患者62 例,依据随机数字表法将其分成观察组及对照组,各31例。研究过程中,两组各1 例被剔除。观察组男18 例,女12 例;年龄(58.4±11.8)岁;病程(64.5±18.8)d;病变性质为脑出血10 例,脑梗死20 例。对照组男16 例,女14 例;年龄(56.7±10.3)岁;病程(60.7±17.3)d;病变性质为脑出血8例,脑梗死22 例。两组基线资料差异无统计学意义(P >0.05),可比均衡。

1.2 方法 两组均接受常规药物治疗、康复训练、吞咽功能训练和针刺疗法。观察组在此基础上予功能性电刺激疗法。(1)常规药物治疗包括控制血糖、血压,营养神经、抗血小板聚集及调脂稳定斑块等治疗。(2)针刺疗法:取穴下关、地仓、颧髎、供血、廉泉、外金津玉液穴、吞咽穴、发音穴、提咽穴及治返流穴。待进针得气后对吞咽穴及两侧颧髎穴给予电针刺激,设置为断续波,频率为80~100 Hz,留针持续30 min,1次/d,5次/周,共治疗8 周。(3)常规康复治疗:包括平衡训练、肢体功能训练、步行训练、日常生活活动能力训练及物理因子治疗等,1 次/d,5 次/周,共治疗8 周。(4)吞咽康复训练:①基础训练:针对与摄食-吞咽活动有关器官进行的功能训练。②直接摄食训练:即直接进食时采取的措施,包括进食时的体位、食物的质地及代偿性措施。以上训练在患者耐受的基础上,1 次/d,30 min/次,5 次/周,共治疗8 周。(5)功能性电刺激:采用美国研制的TENStemeco 电刺激治疗仪(无锡产)进行低频脉冲电治疗,沿正中线垂直排列所有电极,将第一电极放置于舌骨上方,第二电极紧挨第一电极下方放置,置于甲状软骨上切迹上方,第三和第四电极按第一和第二电极之间的等距离放置,电刺激强度为0~30 mA 范围(刺激强度根据患者耐受为限),频率80 Hz,电阻,采用双相方波,波宽700 ms,20 min/次,1 次/d,5 次/周,共治疗8 周。

1.3 观察指标 观察两组治疗前后误吸及发音异常情况,采用中国人吞咽安全有效性测试(CSSET)评价[6];吞咽功能,采用经功能性经口摄食能力评分(FOIS评分)[7]及渗漏-误吸评分(PAS 评分)[8]评价;生活质量,采用GQOLI-74量表评价,分心理功能、身体功能、物质生活及社会功能4 项。

1.4 统计方法 数据采用SPSS 23.0 软件分析,计量数据采用均数±标准差表示,采用t 检验;计数资料用2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 误吸及发音异常情况 治疗前,对照组呛咳26例(86.67%),发音异常14 例(46.67%);观察组呛咳27例(90.00%),发音异常10 例(33.33%);两组差异均有统计学意义(2=0.16、1.11,均P >0.05)。治疗后,对照组呛咳11例(36.67%),发音异常6 例(20.00%);观察组呛咳4 例(13.33),无一例发音异常;观察组均低于对照组(2=4.35、6.66,均P <0.05)。

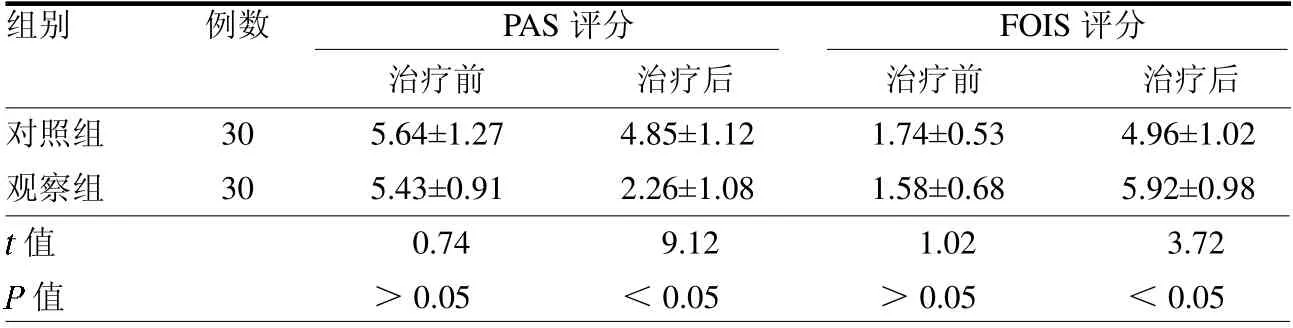

2.2 吞咽功能比较 治疗前,两组FOIS评分及PAS 评分差异均无统计学意义(均P >0.05);治疗后,观察组FOIS 评分高于对照组,PAS评分低于对照组(均P <0.05),见表1。

表1 两组治疗前后PAS 及FOIS 评分比较 分

2.3 生活质量比较 治疗前,两组GQOLI-74中心理功能、身体功能、物质生活及社会功能评分差异均无统计学意义(P >0.05);治疗后,观察组各项评分均显著优于对照组(均P <0.05),见表2。

表2 两组治疗前后GQOLI-74 各项评分比较 分

3 讨论

随着医疗水平的提高,脑卒中患者病死率明显降低,但对于后期遗留的功能障碍是后续康复治疗的着力点和难点,其中吞咽功能的康复就是亟待解决的问题之一。脑卒中患者由于大脑的神经传导束功能障碍,导致支配咽、喉、舌肌的运动功能障碍,且研究指出吞咽障碍中咽期吞咽困难对患者产生的影响最为严重[9]。根本原因是参与吞咽的相关肌群肌力下降、吞咽启动困难、吞咽协同肌群节律性及时序性紊乱[10],从而使舌骨喉复合体动度减小,食管上括约肌打开不充分,使自主进食障碍,误吸概率增加。本研究结果显示,治疗后,观察组呛咳发生率及发音异常发生率均低于对照组(均P <0.05),FOIS 评分高于对照组,PAS 评分低于对照组(均P <0.05),GQOLI-74 中心理功能、身体功能、物质生活及社会功能评分均显著优于对照组(均P <0.05)。这提示功能性电刺激联合针刺疗法能更好改善脑卒中患者吞咽功能,降低误吸发生率,提高患者生活质量。

早期研究指出,吞咽肌的皮质代表区是双侧的,但并不对称,吞咽功能的恢复与健侧脑运动皮质的功能重组和中枢神经的可塑性有关[11],而行为性干预和非行为性干预的联合应用可将个体的神经可塑性改变最大化[12]。同时吞咽是一种复杂的感觉运动整合,涉及大脑皮质和皮质下神经间的相互作用,在吞咽障碍患者进行吞咽活动时,其吞咽相关的大脑皮质激活程度明显减少,不能进行完整的吞咽活动。低频电刺激可以通过感觉神经的上行轴突,触发反射弧,增加皮质的电信号输入,对建立和恢复吞咽反射的控制功能、诱发运动皮质功能重塑有积极的治疗作用。基于上述神经促通技术和神经元再塑原理,利用反复的低频电流刺激咽部肌肉来改善吞咽功能,提高患者自主进食能力及生活质量。