中国核证自愿减排量的发展现状、问题及政策建议

刘精山 任杰 吴志芳 顾磊

摘 要:中国核证自愿减排量(CCER)旨在鼓励控排企业在减排成本较低的地区或行业进行投资减排,降低总体减排履约成本,是强制性碳交易市场的重要补充。本文介绍了CCER的开发流程与评价标准,分析了CCER的发展现状及现实意义,并在梳理CCER目前存在项目审批过程漫长、市场供需结构实际与理论出现偏离、部分项目减排效果不佳、交易透明度不足等问题的基础上,分别提出重启CCER项目、简化审批流程、引入处罚机制、构建信用综合评价体系、完善交易信息披露机制等促进CCER发展的政策建议。

关键词:CCER;碳抵消机制;自愿减排机制;信息披露

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2022.08.003

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2022)08-0036-09

一、引言及文献综述

气候变化是当今世界各国共同面临的重大挑战,加强国际合作以共同应对气候变化是现阶段各方最广泛的共识。2005年正式生效的《京都议定书》,标志着人类历史上温室气体排放第一次受到国际法规的约束(陈谦磊,2008)。该协议从多边合作的角度建立了清洁发展机制(Clean Development Mechanism,CDM)、联合履约机制(Joint Implementation,JI)和排放权交易机制(Emission Trading,ET)三种减排机制以实现减排目标。其中,CDM允许发达国家在欠发达国家开展有利于欠发达国家可持续发展的CDM项目,然后通过共赢机制获得核证减排量(Certified Emission Reductions,CERs)。CDM作为一种碳抵消①机制或转让机制,该机制基于“共同但有区别的责任”和比较优势的原则,通过发达国家与发展中国家间相互合作,在降低减排成本的约束下实现全球总体减排目标,从而达成双赢的机制选择。CDM作为当今国际社会最重要、最广泛的自愿减排机制,尽管存在一定的缺陷和不足,但它依然成功构建了一个值得信赖、国际认可度高且规模可观的碳抵消市场(Gillenwater & Seres,2012)。

2005年我國成功注册首个CDM项目,此后,CDM在我国进行了广泛实践,注册的CDM项目接近全球注册量的一半,并成为全球最大的CDM项目注册国。Fay等(2010)通过对比中国和南非的CDM运行效果,发现良好的制度建设是CDM在中国运行取得成功的关键。Dechezleprêtre(2009)认为中国经济迅速发展所产生的投资机遇极大促进了国际技术通过CDM实现转让。羊志洪等(2011)提出CDM是《京都议定书》创设的实现全球碳减排目标的三大灵活机制之一,为我国的可持续发展作出了重大贡献。此外,部分学者也对CDM运行中存在的风险进行了研究,郭升选和李娟伟(2009)指出由于企业参与程度不够、缺乏合理的激励机制、政府管理部门的职能发挥不够等原因,CDM合作项目存在减排类型比较单一、涉及的企业类型集中度过高、各区域数量分布严重失衡等问题。林黎(2010)总结了CDM在我国运行过程中存在的问题与不足,集中体现在项目层面、政府层面和企业层面。

由于全球最大的碳交易市场——欧盟碳市场交易持续不景气,CERs需求不断下降,CDM项目数量开始减少,我国市场受到很大冲击。2012年,我国在借鉴CDM的基础上,结合我国国情,开始发展自己的自愿减排市场——中国核证自愿减排量②(Chinese Certified Emission Reduction,CCER)。CCER自上线以来得到了国内外学者的广泛关注,Lo & Cong(2017)从地理位置和行业两个角度分析了国内CCER市场和国际CDM,发现CCER市场在运行初期的特点与CDM在我国的运行有所不同,但差异程度较为“温和”。张昕等(2017)从政策框架、技术支撑体系、注册登记管理、交易平台构建等方面总结了CCER发展状况,并分析了可能存在的问题。姜冬梅等(2018)认为二者存在较多相似之处,但我国在管理CCER项目上要吸取参与国际CDM的经验教训,提高项目质量和透明度。蒙天宇(2017)认为中国自愿减排市场在过去五年的发展过程中,起到了帮助碳市场控排企业低成本履约、引导低碳项目融资、促进自愿减排等作用。

随着全国统一碳排放权交易市场建设的推进,CCER的运行必然需要提升水平。因此,如何进一步提高CCER的运行效率,已成为亟待解决的重要现实课题。

二、CCER的开发流程与评价标准

根据环境产权理论①,温室气体作为公共资源,所有权属于国际社会,而使用权属于具体的国家或企业,所有权与使用权的分离为通过市场机制实现低成本减排奠定了基础。CCER市场主要由温室气体自愿减排项目业主(碳减排的供给者)、抵消减排者(碳排量的需求者)、主管部门、第三方专业核查和有关法律法规体系等各类要素共同构成。企事业单位通过光伏、风电、生物质能供热及发电等项目减少碳排放并提出申请,经由主管部门对减排量进行核证,并对经核证属实的CCER予以登记。当控排企业的碳排放量高于初始配额分配量时,企业可以在碳市场直接购买其他企业的碳配额,也可以选择购买基于环保项目的CCER用于抵消碳排放量;CCER项目业主在减排成本较低的地区开发CCER项目,通过市场交易的手段在市场上出售CCER,同时获得对自愿减排行为的补偿。

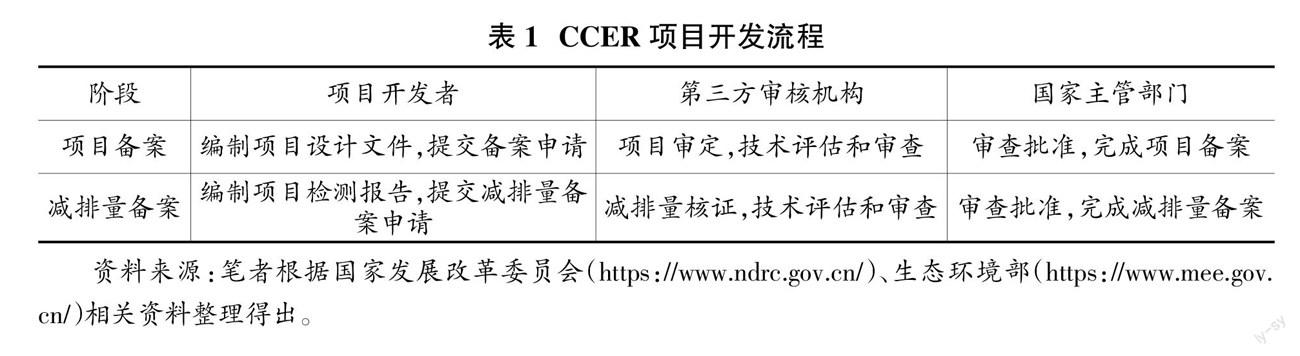

(一)CCER的开发流程

CCER项目的开发流程分为项目备案和减排量备案两个阶段,都需要项目开发者、第三方审核机构和国家主管部门共同参与完成。项目备案是对开发项目能否被确立为CCER项目的评估和批准,需要项目开发者编制项目设计文件、提交备案申请,第三方审核机构对项目进行技术评估和审查,国家主管部门审查批准后完成项目备案;减排量备案是对被确立为CCER项目产生的减排量进行量化的过程,需要项目开发者编制项目检测报告、提交减排量备案申请,第三方审核机构对减排量核证,国家主管部门审查批准后完成减排量备案。

根据2012年6月国家发改委印发的《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,满足以下任一条件的2005年2月16日之后开工建设的自愿减排项目可申请备案CCER:一是采用国家发改委备案的方法学开发的自愿减排项目;二是获批但未在联合国清洁发展机制执行理事会或其他国际国内减排机制下注册的项目;三是在联合国清洁发展机制执行理事会注册前就已经产生排放量的项目;四是在联合国清洁发展机制理事会注册但减排量尚未获得签发的项目。

(二)CCER的评价标准

通过以上开发流程之后,自愿减排交易的相关参与方在国家自愿减排交易注册登记系统中开设账户,以进行CCER的持有、转移、清缴和注销。CCER以项目开发形式获得碳减排效益,一般至少需要满足以下标准。

一是CCER项目具有自愿性。自愿性是相对于配额市场的强制性而言,相关企业既可以自愿选择是否开发CCER项目,也可以自愿选择是否买卖CCER。二是CCER项目具有额外性。CCER项目活动所产生的减排量相对于基准线①是额外的,即在融资约束、技术约束及不确定性等多重约束条件下,某一项目在不依赖CCER支持时,无法达成同等的减排目标。三是CCER项目具有真实性。所有排放量的减少和清除以及产生这些减排的项目活动都是真實发生的,同时审核机构能够对项目产生的碳减排量进行准确的评估和核算,确保减排量没有被高估。四是可执行性。在主管部门相关法律法规下,明确区分项目的最终实施主体、受益主体和减排量的核证主体,确保CCER项目的顺利实施。

三、CCER 的发展现状

(一)CCER的发展历程

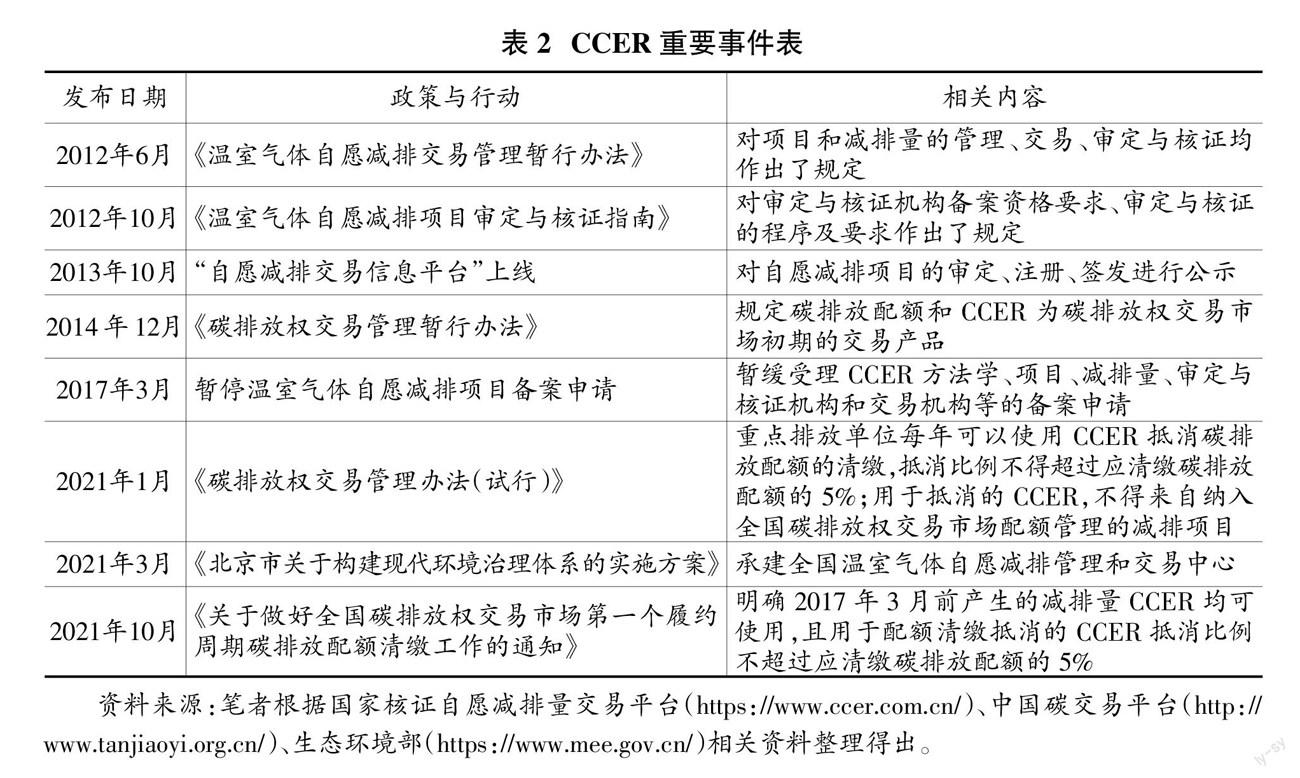

2012年6月,国家发展改革委发布《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,标志我国CCER开始起步。2013年10月,中国自愿减排交易信息平台上线,我国CCER进入交易试点阶段。2017年3月,由于CCER交易量小、个别项目不够规范等问题,国家暂缓受理CCER方法学、项目、减排量、审定与核证机构和交易机构等的备案申请。随着2021年7月全国碳排放权交易市场正式运行,重启CCER新项目备案已经成为主管部门下一 步的工作重点。

(二)CCER和CDM的比较

作为碳抵消机制,我国CCER机制在一定程度上延续了部分国际CDM的设定,其在减排量计算方法学上借鉴了200多种CDM的方法学,几乎涵盖了CDM方法学涉及的所有范围。两种碳抵消机制的区别在于:一是在适用上,我国的CCER现仅能在国内市场上交易,由我国生态环境部应对气候变化司(原由国家发改委)管理和签发,而CDM签发的CERs在国际市场上交易,由CDM执行理事会管理和签发,这是二者最大的区别。二是在项目签发流程上,因CDM项目涉及减排国家认定,所以在项目审定环节相比CCER项目多一项通过各国主管部门的审查和批准并获取批准函的步骤,其他流程均相似。三是在开发成本上,CCER项目开发成本与CDM相比更低,CDM 项目涉及跨国交易,信息不对称、政策风险和交易风险等问题更严峻,业主在项目开发过程的很多环节需要依靠中介机构的力量完成,从而CDM项目开发成本更高。此外,CDM 还比 CCER多两方面费用,一是在执行理事会注册项目的费用,二是向项目所属国家政府缴纳的管理费用。

(三)CCER 的发展现状

1.CCER项目备案情况。总体而言,截至2017年3月CCER备案审批暂停前,我国共计有2871个CCER项目公示审定,其中完成项目备案的有861个,完成率达到30%。从项目类型看,风电、光伏发电、甲烷利用、水电、垃圾焚烧和生物质发电等排名靠前,其中风电和光伏发电两类占比超过总项目60%;从减排量分布看,水电、风电和甲烷利用位居前三,但由于部分领域项目缺乏、减排情况复杂和CCER开发技术欠成熟等因素,仍有七个项目类型领域未获得任何减排量备案。从方法学使用情况看,主管部门一共批准了200个方法学,采用前十大方法学开发的项目个数占总项目数的90%以上。

2.CCER项目交易情况。CCER备案审批暂停以后,已备案CCER的交易仍在继续,从交易总量看,截至2021年9月30日,CCER累计成交量逾3.34亿吨二氧化碳当量,总成交额超29.51亿元人民币,CCER已被用于碳排放权交易试点市场配额清缴或公益性注销。相较2019年年底的2.07亿吨和16.4亿元分别增加了61%和80%。从年度交易量看,近年来CCER成交量呈迅速扩张态势,2019年达4309.5万吨,同比增长52.3%;2020年达6370.4万吨,同比增长47.8%。从区域试点交易量看,上海是CCER成交量最大的市场(见表3)。

3.试点地区对CCER项目的具体规定。CCER 项目作为我国碳交易市场的重要补充,各试点地区对于 CCER 项目的抵消能力做出了统一规定①,但对于抵消比例和其他履约适用条件的规定却有所不同。抵消比例方面,北京、上海试点抵消比例不得超过当年核发配额量的5%;天津试点抵消比例不超过当年实际排放量的10%;深圳、湖北试点抵消比例不超过配额量的10%;广东的CCER抵消比例不超过企业上年度实际排放量的10%;重庆抵消比例不超过审定排放量的8%。地域方面,大部分试点地区都规定需优先考虑本地项目。项目来源方面,大部分试点地区都对水电项目做出了限制。减排时间方面,大多试点碳市场已经限制使用2013年1月1日前的减排量来抵消履约。

四、CCER的现实意义

(一)推动实现“双碳”目标,提高全社会低碳环保意识

开发林业碳汇、CCUS等二氧化碳吸收的项目成本较高、商业化难度较大,虽然社会各界一直加大研发投入,但进展缓慢。CCER项目业主多为可再生能源企业,他们通过光伏、风电、生物质能供热等项目开发CCER,并在CCER市场出售减排量获取收益,再凭借该资金促进自身产业发展和技术升级,以此良性循环可以促进可再生能源企业及行业的长期发展。此外,各地可以借鉴CCER方法学设计适用于个人的减排方法学,将群众纳入自愿减排市场中,极大提高全社会低碳意识,激励普通群众参与减排。

(二)活跃全国碳市场交易,降低控排企业履约成本

全国碳排放权交易市场可以利用市场机制控制和减少温室气体的排放,其中,碳配额市场的活跃程度由碳配额供需决定,受国家政策、产业情况和配额分配等多种因素影响,有碳盈余的控排企业普遍持观望、惜售态度,碳配额市场活跃度不高。而CCER可以通过不断备案获得,且CCER项目的种类广泛,数量供应相对灵活充足,能满足有碳配额缺口企业的购碳需求,使市场碳交易更加活跃。此外,CCER的价值依附于碳市场,价格低于碳配额价格,控排企业使用CCER履约抵消能有效降低成本。

(三)促进欠发达地区经济发展,缩小地区间差距

根据效率优先原理,减排行为发生在欠发达地区是实现碳减排效率最优的选择。这一最优的选择可以给欠发达地区带来投资,创造更多就业岗位,减少贫困人口数量,推动经济发展;还能够在欠发达地区引入、推广先进科技,提高落后地区的全要素生产率,激发其创新创造活力,从而缩小欠发达地区与发达地区的经济、科技差距,维护社会公平。

(四)丰富碳金融产品,助力我国绿色金融发展

CCER具有国家公信力强、市场收益预期高等优点,作为碳交易市场的另一种原生品,是发展碳金融产品的较好载体。目前,基于CCER的碳基金、碳债券和碳资产质押贷款以及碳信用等碳金融产品不断创新,逐渐满足金融市场主体的多样化需求,我国绿色金融市场发展强劲。

五、CCER发展面临的主要问题

(一)项目开发周期漫长,政策延续性尚待加强

CCER开发流程复杂,一个CCER项目从着手开发到最终实现减排量签发需要多方协调配合,经过数月甚至更长时间才能完成,漫长的开发流程往往使得项目风险增大。在整个项目开发过程中,一般项目业主开发前期准备需要1~2个月、审定时间需要2~3个月、核证时间需要2~3个月、国家主管部门审核批准时间需要3~6个月,加上项目业主与第三方机构的沟通过程,编写审定、核证报告及内部评审等环节的成本时间,据此估算,一个CCER项目的开发周期至少需要8个月时间。此外,政策执行的持续性也是CCER项目能够实现预期减排效果的关键因素之一,CCER健康持续发展需要建立在明确的政策要求、确定的发展预期以及量化的减排需求基础之上。从实施情况看,并非所有CCER 项目都能按原计划执行下去并获得计入期内的减排收益,因2017年停止CCER项目审批,大量项目未实现减排量签发,获得减排量备案项目仅287个,不到审定项目的10%。

(二)CCER市场供需结构实际与理论出现偏离

理论上CCER市场应呈现供小于求状态。需求方面,现阶段仅有电力行业纳入碳交易市场,年碳排放总量约为40亿吨,若按5%的抵消上限计,CCER需求每年约2亿吨①。根据北京环境交易所研究显示,如果未来碳交易市场扩容至建材、钢铁、有色金属等八个行业,总额将会达到70亿吨/年~ 80亿吨/年,CCER的需求量达到3.5亿吨/年~ 4亿吨/年。供给方面,2017年CCER备案申请暂停之后,存量CCER随着每年履约抵消不断减少,市场供应呈现稀缺状态。而实际上,CCER市场长期处于供给过剩状态。一方面,在地方碳市场的试点过程中,部分配额市场的碳价长期处于低位,使得CCER的价格优势并不明显,配额短缺的控排企业不会优先考虑购买CCER来抵消碳排放;另一方面,由于各试点碳市场对CCER的使用设置了抵消比例、来源地域和使用时效等限制规定,导致CCER分化和流動性受限,能满足限制条件用于当地控排企业履约抵消的CCER数量有限,而不满足限制条件的CCER则在市场中空转,大量处于供给过剩状态。

(三)部分CCER项目的实际减排效果不及预期

一是为增加减排量,部分CCER方法学简单粗暴地将基准线数据设定过低,据此开发的CCER项目的减排量被高估,实际减排效果较差。二是为追求更高收益,技术难度低、减排量容易获得签发的项目更受项目业主青睐,全国近八成的CCER来自可再生能源项目,但其中的一些项目如水电项目,在建设过程中会额外对环境产生负面效应,这些项目的CCER的环保价值较低。三是已签发的CCER满足资格条件一的项目较少,满足资格条件三的项目较多,但后者的减排量产生于注册成为CCER项目之前,极大削弱了CCER推进节能降碳和升级产业结构的作用。

(四)线上与线下交易脱钩,交易透明度不足

试点地区碳市场CCER现货交易采用线上公开交易或线下协议交易的方式,但绝大多数CCER交易通过线下协议交易完成,且线下协议交易价格远低于线上挂牌交易价格,存在线上与线下交易缺乏联动纠偏机制。如上海碳市场2015—2020年线下协议交易总量是挂牌交易量的4.5倍,2017—2019年线上挂牌交易的均价为线下协议交易均价的8~11倍。此外,CCER缺乏交易信息,尤其缺失线下协议交易的数量和价格信息。线上与线下交易脱钩、CCER交易不透明既不利于国家主管部门监管,也不利于交易参与方预判CCER价格变化、识别市场风险。

六、政策建议

(一)加快CCER项目重启,简化审批流程

一是尽快重启CCER项目审批,明确各流程管理的配套细则,产生新的减排量活跃CCER市场,助力全国碳市场的发展。二是简化程序、减少备案事项、缩短备案时间。简化政府事前审批流程,引入行业自律机制。引导控排单位、第三方核证机构等市场主体有序参与自律机制,通过利益制衡形成相互监督的格局,搭建市场侧重事前和事中监管、政府侧重事后监管的框架。

(二)构建CCER的动态调整和退出机制,明确优先重点支持类型

建立CCER项目的动态调整机制,主管部门合理估计不同阶段全国碳交易市场对CCER的需求,设定明确的CCER供给目标,控制CCER项目及减排量的备案进度。同时,完善项目的退出机制和缩短项目的计入期等方式,来缓解CCER供求失衡的矛盾。此外,还要确立优先发展与重点扶持领域,尤其是环保、可持续但缺乏资金的领域,同时合理引导CCER的资金流向,克服资金的片面逐利行为,确保将绿色减排落到实处。

(三)引入处罚机制,构建信用综合评价体系

在CCER项目签发备案及交易过程中,由于信息不对称及违规成本低,容易滋生违法违规行为,而目前处罚措施仅限于责令改正、公布违法信息和取消备案等,成本偏低对参与者违规行为的约束有限。对于减排量造假、内幕交易等违法违规行为,应建立一套明确且严格的处罚机制,进一步规范市场参与者行为。同时,构建CCER机制参与主体的信用综合评价体系,尤其将失信行为建档留痕,主管部门根据信用等级高低采取差异化的监管措施,降低主管部门的监管成本并增加违法违规主体的失信成本。

(四)发挥各方合力,完善交易信息披露机制

交易所、主管机构和交易主体应联合构建合理合规的CCER交易信息披露制度,减少碳交易市场的信息不对称,实现碳交易市场的透明与规范。交易所应逐笔公示CCER交易方、交易量和交易价格等基本交易信息;主管机构应定期披露违法违规行为和惩处措施;交易主体除强制披露的交易信息外还应及时、准确的公开非商业机密的交易细节信息;中国温室气体自愿减排交易信息平台应充分发挥信息中枢的功能和作用,及时发布方法学、项目、减排量备案情况和相关法律法规政策等信息。

(责任编辑:夏凡)

参考文献:

[1]Dechezleprêtre A,Glachant M, Ménière Y.Technology transfer by CDM projects: A comparison of Brazil,China,India and Mexico[J].Energy policy,2009,37(2).

[2]Fay J,Kapfudzaruwa F,Na L,Matheson S.A comparative policy analysis of the Clean Development Mechanism in South Africa and China[J].Climate and Development,2012,4(1).

[3]Grubb M.International Emissions Trading under the Kyoto Protocol:Core Issues in Implementation[J].Review of European Community & International Environmental Law,1998,7(2).

[4]Gillenwater M,Seres S.The Clean Development Mechanism:a review of the first international offset programme[J].Greenhouse Gas Measurement and Management,2011,1(3-4).

[5]Hayashi D,Michaelowa A.Standardization of baseline and additionality determination under the CDM[J].Climate Policy,2013,13(2).

[6]Lo AY,Cong R.After CDM:Domestic carbon offsetting in China[J].Journal of cleaner production,2017(141).

[7]Schneider L.Assessing the additionality of CDM projects:practical experiences and lessons learned[J].Climate Policy,2009,9(3).

[8]陳谦磊.清洁发展机制的指南和发展[M].北京:经济日报出版社,2008.

[9]羊志洪,鞠美庭,周怡圃,王琦.清洁发展机制与中国碳排放交易市场的构建[J].中国人口·资源与环境,2011(8).

[10]郭升选,李娟伟,徐波.我国清洁发展机制项目运行中的问题、成因及其对策[J].西安交通大学学报(社会科学版),2009(2).

[11]林黎.我国清洁发展机制的现状及问题[J].城市发展研究,2010(2).

[12]姜冬梅,刘庆强,佟庆.相似的经历,相同的结局?——以CDM为基础分析我国温室气体自愿减排机制的发展趋势[J].生态经济,2018,34(2).

[13]蒙天宇.中国自愿减排市场五年的得与失[J].绿叶,2018(1).

[14]张昕,张敏思,田巍,孙峥.我国温室气体自愿减排交易发展现状、问题与解决思路[J].中国经贸导刊(理论版),2017(23).

[15]上海环境能源交易所.2020 上海碳市场报告[EB/OL].[2021-05-10].https://www.cneeex.com/upload/resources/file/2021/05/18/27056.pdf.

[16]刘汉武,黄锦鹏,张杲,赵希.中国试点碳市场与国家碳市场衔接的挑战与对策[J].环境经济研究,2019(1).

[17]李峰,王文举,闫甜.中国试点碳市场抵消机制[J].经济与管理研究,2018(12).

基金项目:本文系天津市金融学会第三批重点研究基金项目“中国与欧盟碳排放权交易市场溢出关系及定价权归属研究”(TJX202108)阶段性研究成果。

收稿日期:2022-05-13

作者简介:刘精山(1986-),男,安徽阜阳人,渤海证券股份有限公司博士后工作站与南开大学博士后流动站联合培养博士后;

任 杰(1988-),男,江苏淮安人,现供职于南京银行消费金融中心;

吴志芳(1995-),女,江苏淮安人,现供职于中国人民银行淮安市中心支行;

顾 磊(1985-),男,江苏宿迁人,现供职于中国人民银行淮安市中心支行。