高职机电类专业课程思政特色育人模式研究

丁长涛 姚夏婷 陈伟

[摘 要] 研究提出了一种基于“三领域、三融入、三结合”的高职机电类专业课程思政特色育人模式。首先将课程思政元素划分至政治领域、科技领域、文化领域,构建具有地方特色的课程思政元素库;其次将课程思政元素融入人才培养目标观测点、课程体系、课程标准;最后结合多个教学地点、多种教学方式、多个红色载体,全方位实施课程思政。系统地构建了一种课程思政新模式,能够持续推进课程思政的有效实施,培养具有爱国情怀、工匠精神、创新意识的高端技术技能型人才。

[关 键 词] 机电类专业;课程思政;“三领域、三融入、三结合”;育人模式

[中图分类号] G715 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)36-0064-03

在“三全育人”新格局下,系统地构建课程思政特色育人新模式,是高职机电类专业面临的新使命。坚持社会主义核心价值观引领、新知识传授、新技术技能培养相结合的专业教育教学理念,紧密结合地方特色,深入挖掘课程思政元素,培养爱国、励志、求真、力行的又红又专堪当大任的一代新人,是高职机电类专业面临的新使命[1]。

近年来,研究人员针对课程思政开展了广泛研究。宇晓明等在机电一体化课程教学各环节中融入了课程思政元素,不断加强学生思想教育[2]。胥刚等对文化思政开展了研究,构建了与文化自信相适应的“文化思政”体系[3]。吴楠构建了“思政课程”与“课程思政”双螺旋德育课程体系,分析了课堂、实训等多维德育途径,实现了思政课与专业课同向同行[4]。胡忠英将劳模精神有效融合到思想政治教育中,充分发挥了劳模精神在思想政治教育、校园文化建设等方面的作用[5]。李建文等研究了课程思政要素及其实施路径,明确了课程思政的目标[6]。

尽管研究人员对高职机电类专业课程思政开展了诸多研究,然而通过调研发现,目前大部分高职机电类专业课程思政研究并不完善、不系统,主要体现在:(1)思政内容缺乏系统科学的分类,缺乏构建具有地方特色的思政元素库。(2)课程思政融入的目标不明确、不清晰。(3)课程思政缺乏系统性实施过程,且实施形式较为单一。(4)课程思政实施完成后,普遍缺乏有效诊断优化。针对上述问题,本文系统地提出了一种“三领域、三融入、三结合”的高职机电类专业课程思政特色育人模式,以期持续推进课程思政的有效实施。

一、课程思政特色育人模式的主要内容

基于“三领域、三融入、三结合”的高职机电类专业课程思政特色育人模式的整体框架(如文末图1所示),具体包含以下内容。

第一,将课程思政元素划分至“三领域”(政治领域、科技领域、文化领域),构建具有地方特色的课程思政元素库。研究政治领域的政策文件、时事热点等内容,结合本地典型思政元素,构建政治领域课程思政元素库;研究科技政策文件等内容,结合机械、电子、控制、综合领域思政元素,构建科技领域课程思政元素库;研究文化领域的政策文件等内容,结合本地典型思政元素,构建文化领域课程思政元素库。

第二,采用“三融入”(融入人才培养目标观测点、融入课程体系、融入课程标准)的方式融入思政元素。将思政元素有效融入人才培养目标观测点,确定人才培养目标;基于确定的人才培养目标,将思政元素分别融入课程体系与课程标准。

第三,采用“三结合”(多个地点结合、多种形式结合、多个红色载体结合)的形式实施课程思政。结合校内、校外、网络等多个地点开展课程思政教学;结合传统教学、竞赛、证书等多种教学方式实施课程思政;结合党团组织、红色班会、微党课等多个红色载体,加强学生思想教育。

第四,有序实施、诊断课程思政,实现课程思政的动态调整优化。以课程思政培养目标为出发点,分析“三领域”的符合度,分析“三融入”的融入度,分析“三结合”的结合度,有效提出优化措施,实时动态优化调整课程思政的实施过程。

二、课程思政特色育人模式的研究过程与结果

(一)将課程思政元素划分至“三领域”,构建具有地方特色的课程思政元素库

选取政治领域思政元素,发挥政治引领作用。深入研究国家层面的政策文件与时事热点,结合本地红色资源,选取能够培养爱国情怀、弘扬社会主义核心价值观的思政元素,构建政治领域课程思政元素库。

选取科技领域思政元素,发挥科技示范作用。深入分析科技领域政策文件,研究机械、电子、控制、综合等领域的国家层面的思政元素,结合本地典型模范人物事迹,选取能够培养高职机电类专业学生的工匠精神、科学精神与探索创新精神等思政元素,构建科技领域课程思政元素库。

选取文化领域思政元素,发挥文化育人作用。深入研究文化领域国家层面的政策文件等内容,结合本地文化元素,选取能够培养高尚的文化素养、健康的审美情趣、乐观的生活态度以及健全的人格等思政元素,构建文化领域课程思政元素库。

(二)思政内容融入人才培养目标观测点、课程体系、课程标准,实现多目标融入

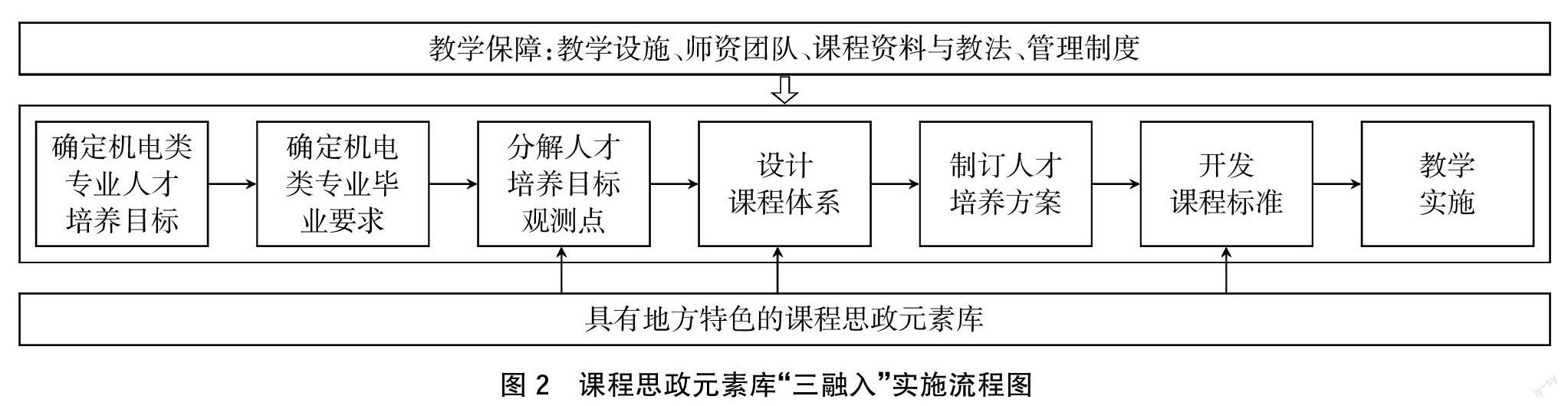

文末图2所示为课程思政元素库“三融入”实施流程图,将具有地方特色的课程思政元素融入人才培养目标观测点、课程体系、课程标准,结合教学设施、师资团队、课程资料与教法、管理制度等教学保障条件,保障课程思政教学的顺利实施。

课程思政元素融入人才培养目标观测点。深入开展专业调研,分析国家人才需求,结合课程思政等内容确定机电类专业人才培养目标;系统分析机电类专业毕业要求,将人才培养目标观测点分解为价值引领、军事训练和红色讲座等观测点,将课程思政融入人才培养目标观测点,培养具有爱国情怀、工匠精神、创新意识的高端技术技能型人才。

课程思政元素融入课程体系。在课程思政融入人才培养目标观测点的基础上,设计高职机电类专业课程体系,体系可分为公共基础课程、专业课程和拓展选修课程。其中,专业课程可分为机械类课程、电子类课程、控制类课程和综合类课程。在公共基础课程中深度融入政治领域思政元素,在专业课程中深度融入科技领域思政元素,在拓展选修课程中深度融入文化领域思政元素。专业课程的机械类课程、电子类课程、控制类课程和综合类课程分别深入融入机械领域、电子领域、控制领域和综合领域的思政元素,最终将思政元素融入课程体系。

课程思政元素融入课程标准。在课程思政融入课程体系的基础上,深入挖掘课程思政知识案例,结合课程内容将思政元素“无痕”融入课程标准中,达到润物细无声的效果。在工业机器人综合应用技术课程中,采用工业机器人书写“我的中国心”,培养爱国情怀,传播积极向上的正能量。

(三)结合多个教学地点、多种教学方式、多个红色载体全方位实施课程思政

结合校内、校外、网络等多个教学地点实施课程思政。校内地点主要包括理论教室、实训教室、大师工作室、协会、党务办等。校外地点主要包括实习企业、博物馆、名人故居、烈士陵园等。网络主要包括在线课程、传记影像、红色教育网站等。

结合传统教学、竞赛、证书等多种教学方式实施课程思政。传统教学是课程思政的主阵地,在公共基础课程、专业课程、拓展选修课程教学中,采用视频、图片、文字等形式开展课程思政教学。以全国、省、市竞赛以及校级技能文化节比赛为载体开展思政教学。在“1+X”证书、职业岗位证书等培训中融入思政内容开展教学。

结合党团组织、红色班会、微党课等多个教学载体实施课程思政。以优秀党支部、优秀团支部为引领,开展课程思政教学。定期召开红色班会,加强专业学生思想政治教育。定期开展红色系列讲座,激发学生的爱国情怀和民族自豪感。

(四)有序实施诊断课程思政,实现课程思政动态调整优化

采用基于“三领域、三融入、三结合”的高职机电类专业课程思政特色育人模式开展教学。针对以下内容定期开展教学诊断:诊断“三领域”符合度,分析诊断思政元素是否划分至政治领域、科技领域、文化领域三大领域;诊断“三融入”的融入度,分析诊断人才培养目标观测点、课程体系、课程标准中思政元素的融入程度;诊断“三结合”的结合度,分析诊断课程思政实施过程中多个教学地点、多种教学方式、多个红色载体的结合度。根据诊断结果提出改进措施,不断完善教学保障条件,直至达到符合度、融入度和结合度的要求。

三、总结

本文创新性地提出了一种基于“三领域、三融入、三结合”的高职机电类专业课程思政特色育人模式,该模式取得了良好成效:(1)将思政元素系统地划分为政治领域、科技领域、文化领域。(2)课程思政元素融入了人才培养目标观测点、课程体系、课程标准,实现了多目标融入。(3)结合多个教学地点、多种教学方式、多个教学载体全方位实施了课程思政。(4)有序实施诊断了课程思政,实现了课程思政动态调整优化。本文提出的高职机电类专业课程思政特色育人模式,能够有效培养又红又专的高职机电类专业高端技术技能人才,有助于深化“三全育人”改革,同時对其他专业课程思政的顺利实施提供了重要指导与参考。

参考文献:

[1]陈宝生.在新时代全国高等学校本科教育工作会议上的讲话[J].中国高等教育,2018(Z3):4-10.

[2]宇晓明,张斌,封士彩,等.机电一体化“课程思政”的教育探索与教学实践[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2020(4):182-183.

[3]胥刚,寇尚乾.论文化自信视阈下应用型一流人才培养的“文化思政”体系构建[J].攀枝花学院学报,2021,38(1):98-102.

[4]吴楠.构建“思政课程”与“课程思政”双螺旋德育课程体系初探[J].天津职业院校联合学报,2020,22(7):74-77.

[5]胡忠英.论劳模精神与高职院校思想政治教育的有效融合[A].劳动文化研究(1)[C],2019:97-102.

[6]李建文,李永刚,付媛,等.“电机学”课程思政要素与实施路径[J].电气电子教学学报,2021,43(2):118-121,130.