科技中国:上九天揽月,下五洋捉鳖

本刊记者

“可上九天揽月,可下五洋捉鳖。”近几年,人们常用这句话形容我国在深空、深海领域取得的科技成果。航天及深海探测是当今世界高科技能力和水平的重要载体,是一个国家综合国力的标志。2012年,中国神舟九号载人飞船成功发射,同年中国自主研制的蛟龙号刷新了深海载人潜水器世界载人深潜纪录。2012年至今,中国航空、深海探测领域取得了哪些新的突破?

航 天

10年来,中国航天不断取得重要成就:成为世界上第三个独立掌握载人航天技术、独立开展空间实验、独立进行出舱活动的国家;成为世界上第二个能够将探测器安全地送到火星表面的国家;在运载火箭技术、探月工程等领域取得巨大成绩,并通过北斗卫星导航等项目持续服务国民经济。

载人航天

我国载人航天发展战略分“三步走”:第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验。第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器交会对接技术,发射空间实验室。第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

2013年6月11日,神舟十号发射成功,并随后与天宫一号目标飞行器实现交会对接。

2016年10月17日,神舟十一号发射成功,并随后与天宫二号空间实验室成功交会对接。

2021年4月29日,中国空间站天和核心舱从海南文昌发射场发射入轨。核心舱的成功发射,标志着我国正式拉开空间站建造的大幕,中国载人航天进入“空间站时代”。

2021年6月17日,神舟十二号成功发射,这是我国载人航天空间站阶段首次载人飞行任务。3位航天员先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。

2021年10月16日,神舟十三号发射成功,这是中国迄今为止时间最长的载人飞行任务。神舟十三号载人飞船实现多个首次:首次与三舱组合体自主快速径向交会对接,首次长期在轨停靠6个月,首次执行应急救援发射待命任务,首次实施快速返回流程。

2022年6月5日,神舟十四号成功发射。 任务期间将全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造,建成国家太空实验室。空间站建成后,每年与载人飞船、货运飞船对接若干次进行补给,在400千米左右的轨道高度上维持设计寿命10年的运行,我国也将成为世界上第三个能够独立研究和制造空间站的国家。

卫星发射

10年来,我国卫星发射已经常态化。到目前为止,我国发射成功的卫星数量已经位于世界第二,其中,我国发射的悟空号、墨子号、慧眼号等科学卫星开启了中国空间科学的新时代。

2015年12月,我国第一颗天文卫星—悟空号发射成功。悟空号是一颗暗物质粒子探测卫星,也是世界上迄今为止观测能段范围最宽、能量分辨率最优的空间宇宙线探测器,将中国的暗物质探测提升至新的水平。

2016年8月,墨子号发射成功。这是全球第一颗量子科学实验卫星,圆满完成了千公里级的星地双向量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态三大科学任务,并结合“京沪干线”首次成功实现洲际量子保密通信,为我国继续引领世界量子通信技术发展奠定了坚实的基础。

2017年6月,我国首颗X射线空间天文卫星慧眼号发射成功。截至目前,慧眼号卫星连续3次刷新了回旋吸收线能量测量的最高纪录,表现出在探测天体高能X射线能谱方面具有国际领先的独特能力。

中国北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统、俄罗斯格洛纳斯衛星导航系统之后第三个成熟的卫星导航系统。2017年11月5日,中国第三代导航卫星北斗三号首次发射,标志着中国正式开始建造“北斗”全球卫星导航系统。2018年12月,北斗三号基本系统完成建设,开始提供全球服务,这标志着北斗系统服务范围由区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球时代。2020年6月23日,中国北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功,标志着中国自主知识产权的全球卫星导航系统建成。中国北斗,成为我国第一个面向全球提供公共服务的重大空间基础设施,也是我国攀登科技高峰、迈向航天强国的重要里程碑。

嫦娥奔月

探月工程是我国继人造卫星和载人航天之后的又一个重大工程,它还有一个更为动听的别名—“嫦娥工程”。按照规划,探月工程实施“绕、落、回”三步走战略,其中嫦娥一号和嫦娥二号完成第一步的任务,主要是在月球近地轨道实行月面拍摄任务,对月球的整体情况有一个大致了解。

2013年,嫦娥三号带着我国首辆月球车玉兔一号造访“广寒宫”,实现月面软着陆,“嫦娥”与“玉兔”互拍留影。这是我国航天器首次降落在地球以外的天体,我国也成为世界上第三个实现月面软着陆和月面巡视探测的国家。

2018年,嫦娥四号成功升空。嫦娥四号是人类唯一着陆月球背面的探测器,实现了人类首次月球背面软着陆和巡视勘察,同时揭开了月球背面的神秘面纱。

2020年,嫦娥五号发射成功,挑战月球采样返回。时隔44年,人类再次带回月球岩石样本—1731克月壤样品,这标志着中国首次月球采样返回任务圆满完成,顺利完成我国探月工程“绕、落、回”三步走的最后一步。这些成就奠定了本世纪前20年我国在无人月球探测领域的领先地位。

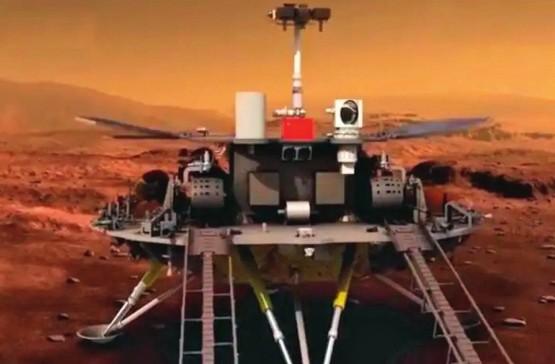

火星探测

火星探测迈出了我国星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越。2020年7月23日,我国首次火星探测任务天问一号探测器在文昌航天发射场正式启航。天问一号是中国第一个行星探测器,它重达5吨多,是迄今为止全球所有行星探测器中重量最大的一个。2021年5月15日,天问一号着陆巡视器祝融号成功着陆火星,这是我国第一次在地球之外的行星上着陆人造探测器。天问一号火星探测任务的最大挑战在于火星“绕”(环绕)、“着”(降落软着陆)、“巡”(移动巡视)三大工程目标同时实施,以及对火星进行全方位研究,堪称近几十年来人类火星探测技术复杂度之最。在世界航天史上,天问一号不仅在火星上首次留下中国印迹,而且首次实现通过一次任务完成火星环绕、着陆和巡视三大目标,充分展现了中国航天人的智慧,标志着我国在行星探测领域跨入世界先进行列。

运载火箭

火箭的能力有多大,航天的舞台就有多大。可以说,中国航天科技的每项成就都首先归功于长征系列运载火箭。从2012年至今,我国长征系列火箭发射了200多次。当前,我国航天已进入高密度发射常态化阶段,高密度发射的同时,一直保持着相当高的成功率。近年来,我国新一代运载火箭集体亮相,逐渐在密集、复杂的航天任务中担当重任。2016年6月25日,中国新一代中型运载火箭—长征七号成功首飞。长征七号是新一代中型两级液体捆绑式运载火箭,是为了满足空间站工程发射货运飞船而研制的新一代中型运载火箭。2016年11月3日,中国目前运载能力最大的火箭—长征五号成功首飞。长征五号是新一代大型两级低温液体捆绑式运载火箭。它将长征火箭家族近地轨道运力上限从8吨提到25吨以上,标志着中国运载火箭实现升级换代,使中国运载火箭低轨和高轨的运载能力均跃升至世界第二。新一代运载火箭不仅采用无毒、无污染推进剂,而且运载能力倍增,使我国自主进入空间能力大幅提高。长征系列新一代运载火箭成功完成多次重大航天任务,将我国首个空间站核心舱、嫦娥五号月球探测器、天问一号火星探测器、天舟货运飞船等“国之重器”送入太空。

深海探测

自10年前蛟龙号深海载人潜水器创造了下潜7062米的世界纪录,10年来,随着深海勇士号、奋斗者号、海斗一号等深海潜水器的成功研制与投入使用,我国已经站在深海前沿科学研究、深海资源勘查、深海环境调查等领域的国际前沿。目前,我国已拥有蛟龙号、深海勇士号、奋斗者號3台深海载人潜水器,还有海斗号、潜龙号、海燕号、海翼号和海龙号等系列无人潜水器,实现了载人、无人深海探测器的全海探测。

深海勇士号是中国第二台深海载人潜水器。2017年,深海勇士号在南海完成全部海上试验任务,它的设计和制造都立足国内,国产化率达 95%以上。从蛟龙号到深海勇士号,进一步提升了我国载人深潜核心技术及关键部件自主创新能力,有力推动了深潜装备谱系化发展和产业体系的建立,实现了我国载人深潜由集成创新向全面自主创新的历史性跨越。

2020年11月,万米级载人潜水器奋斗者号在马里亚纳海沟成功坐底10909米,创造了中国载人深潜的新纪录。这意味着,我国载人深海潜水器技术在任何海域都没有禁区了。奋斗者号融合了之前两代深潜装备的“优良血统”,不仅采用了安全稳定、动力强劲的能源系统,还拥有更加先进的控制系统和定位系统,以及更加耐压的载人球舱和浮力材料。截至目前,奋斗者号已完成20余次万米下潜,我国万米深潜作业次数和下潜人数居世界首位。

2020年5月,海斗一号全海深自主遥控潜水器胜利挺进全球最深海区—马里亚纳海沟挑战者深渊,成功完成4次万米下潜和试验性应用,率先实现我国“十三五”全海深重大装备研制、海试和试验性应用,填补了我国万米作业型潜水器空白。海斗一号万米深潜成功,作为我国海洋技术领域的一个里程碑,标志着我国跨入全海深探测与作业的新时代,为我国海洋强国战略做出了重大贡献。