敌人、恶人与“非人”

索何夫

一部文化作品如果要有效地推动剧情、吸引受众,强烈、明显的矛盾总是必不可少。而要产生矛盾,往往离不了各种“任劳任怨”的反派的“辛勤工作”。剧情若要发展,没有什么比反派的存在更能给主角提供必要的行动目标、凸显矛盾冲突并强调故事节奏了。

科幻作品也不例外。和传统文化作品一样,科幻作品中反派角色的定位同样也没有一定之规:毫无理智横冲直撞的巨大怪物自然可以是一部典型的“纸浆科幻”或者B级片里的优秀反派,心机深沉的超高智商邪恶科学家当然也可以依靠各种卑劣手段大杀四方;不可名状的牛鬼蛇神是非常合适的反派,而各种由人类创造、反过来与人类为敌的高精尖科技产物也可以充当反派。总之,由于科幻作品的范畴外延极广,其中的反派势力在“物种多样性”上也远远超过传统文化作品。但这并不意味着随便什么形象都能成为合适的反派,为了更加有效地强调反派的身份与动机,帮助故事情节展开,反派角色必须进行必要的包装和塑造,以确保其形象符合相对应的角色。而这些塑造方式,往往有相当明显、与主角套路相左的“标准模板”。

“蛮族”VS“先进生产力”

自科幻诞生起,“赞美科学推动人类社会进步”与“警惕科学给社会带来负面作用”就是一对相互对立又无法分离的永恒主题。前者强调科学技术的积极性,并反对任何反对和破坏科学发展的行为,后者则着重于强调特定科学技术的危险性,尤其是脱离人文精神正确引导的技术对人的异化。而二者中的反派角色塑造,自然也截然不同。

对前者而言,主角们永远以奋力捍卫科学与理性的光辉正面形象出现,而他们的对手自然就是蒙昧、野蛮的象征。这在早期的“异域探险”作品中颇为常见。在凡尔纳笔下,只要主角深入“未开化”地区,就或多或少会撞上愚昧无知、凶残暴躁的食人族和野蛮人,并被后者追得四处逃窜。许多较为早期的作品(比如《气球上的五星期》)中,甚至会用较长的篇幅专门描写食人族自相残杀、吞食人肉或者沉溺于各种恶习不能自拔的场景。在同一时代,各种怪物(比如巨大的海怪,以及在19世纪刚被发现的沧龙、鱼龙和恐龙)也经常担任这种“理性与秩序对立面”的角色。在许多早期科幻作品的插画中,恐龙,哪怕是吃素的禽龙,都被描绘为毫无节制的暴力狂,在一片混沌中与其他巨兽互相撕咬,或者在暗无天日的地底下、海中疯狂追赶主角(《地心冒险》),他们的特征是“无节制的暴力与混沌”,在当时的人们看来,这天然与“进步带来的秩序”相对立。

到20世纪中叶,工业革命带来的进步主义乐观倾向随两次大战逐渐淡去,科幻作品里的“野蛮人”开始变得更加具体且“有组织有纪律”,不再是丛林里丑陋愚蠢的食人族和愚昧无知地将气球当成月亮的土鳖,转而开始明确地与现代文明为敌。在《莱博维茨的赞歌》中,因为核战争憎恨现代文明而开展的“傻瓜运动”,有计划地逮捕和消灭科学家与知识分子、焚毁科学典籍;《使女的故事》里的原教旨主义者们蓄意让社会沉沦于倒退愚昧之中;《地铁2033》系列里,对文明绝望的人们索性投向彻底的愚昧与退步,形成了“撒旦帮”“巨蛇教”等疯狂势力。甚至在科幻恐怖片《深空失忆》中,被困在深陷海底的飞船内、陷入变异而无法逃脱的乘客们演化成专门捕杀残余文明人的“食人族”,更是赤裸裸地展示了何谓“野蛮对进步的反动”。

相对应的,自然是反乌托邦或赛博朋克这类强调“科技导致人类异化”的作品中的反派。他们在外观上不是丑陋愚蠢、拿着粗劣武器的怪物(《时间机器》中地下工厂内的莫洛克人是少数例外,但威尔斯对这群人的外表描述,事实上是在影射资本主义原始阶段无产阶级的糟糕生活环境),而往往“装备精良”,充满科技感,经典特征是通过技术手段对人体直接改造。

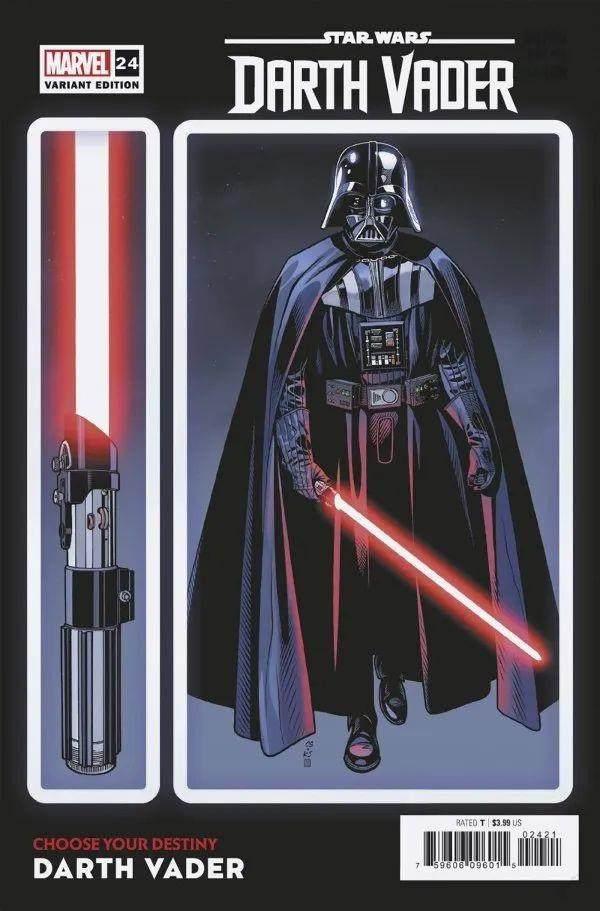

在这方面,近现代科幻“鼻祖”《弗兰肯斯坦》是典范。后世的所有“科学怪人”形象几乎都能看到经典的几个特征:毫无生机的眼神、将破碎躯体粗糙地缝合起来的缝线,以及插在脑门上的巨大螺栓(或者别的金属部件)。这些特征在保留了“科学怪人”的“人类”轮廓的同时,也最大限度地消灭了其“人类”特征,从而强调了“科学”在无规则使用的前提下对人的扭曲与侵蚀。这类特征后来被普遍运用于各种各样的反派设定,比如《星球大战》中失去了双腿和一只胳膊、被植入动力盔甲化为“半机器”的达斯·维德,他那毫无生气的面罩和极具机械感的呼吸声,就是刻意对其人性和同理心缺失的强调。而被其师傅欧比旺一枪打爆的另一位反派,原分离主义军队司令格里弗斯将军,更是索性将“肉体凡胎”的部分缩减到了大脑、头颅和少量必要内脏的最低水平,从而与其麾下的机器军团实现了“画风一致”。

當然,在科幻作品中,正面人物也不乏使用人造器官和义肢的例子,但为了强调人性、减少异化感,这些义肢往往以“正常”肢体的外表呈现出来。比如卢克·天行者安装的仿生假肢,就与他父亲充满机械风格的人造肢体有着截然不同的视觉效果。在各种黑暗风的科幻作品里,反派杂兵的“机械化”在视觉效果上普遍更接近“肉体被机械锁侵蚀”——重要的肢体乃至维生系统被切除,粗暴地换成棱角分明、毫无美感的机器,用途单一的武器被突兀地装配在血肉之躯上,让被改造者的肉身看上去仿佛成了金属与塑胶的“俘虏”。《雷神之锤》系列里酷爱人体改造的异星种族、《命令与征服》系列的Nod兄弟会和《半条命》系列里的“联合军”都是滥用技术的典型代表,更加著名的《毁灭战士》系列甚至索性让来自异次元的恶魔和被混沌力量扭曲的人类也装上了一身“高科技”。有着履带式底盘的变异怪物和扛着火箭发射器的“Cyberdevil”虽然看上去突兀,但玩家也不得不承认,这些家伙确实是相当“带感”的反派。

反派不一定非要跟着浑身凶器的马仔们一道,亲自去打砸抢烧、冲锋陷阵。作为“幕后黑手”的“疯狂科学家”和“巨型企业”大老板(赛博朋克背景下,这个设定尤为常见),往往颇为斯文,衣冠楚楚——正因如此,科研人员的白大褂和成功生意人的笔挺西装,在许多时候也和反派们联系了起来。至于主角服饰,当然优先选择在20世纪末的青年之间流行起来的休闲装、运动服或衬衫,以示“不落俗套”。

“非人类”VS“伪人”

按照著名的“恐怖谷”理论(当然,严格来说这只是个尚未被证明的“假说”),人类对“非人”物体的恐惧感有两个“低点”:对象外表越不像人类就越容易引起人们的恐惧,而与人类的差异越小,人类越对其感到亲近(比如类似人类婴幼儿的小狗、小猫等);但假如对象已经足够类似人类,但却残留着某些差异,人们又会对其感到惧怕。直到这些差异被消除后,恐惧才消除,人类才会对这些对象产生移情。

虽然这套假说是在20世纪70年代之后才被提出并广为人知的,但拜科幻作品的通俗文艺属性所赐,早在几十年前,读者就已经挑选出他们心仪的科幻反派形象。其中“非人”的代表形象,当属鼎鼎大名的克苏鲁神话。为了尽可能强化“非人”的恐怖之处,克苏鲁系列的“邪神”和“旧日支配者”们一个赛一个地“不像人”:“邪神之首”阿撒托斯,是一团没形没状的“原初混沌”;犹格·索托斯,则以一大堆光怪陆离的“肥皂泡”形象示人。至于其他,普遍也以污秽的云团、翻滚的肉块,甚至纯粹的音波构成。而在级别较低的怪物里,也不乏修格斯这种蠕动的软泥状怪物,或者“星之彩”这样默默吸食生命的纯能态掠食者。

当然,要让“非人”的恐惧达到极致,光是外表“望之不似人君”可是不够的,行为逻辑的“非人化”也很有必要。这一点从威尔斯的《世界大战》时代就已经开始了:火星人对人类采取不接触、不交流、不谈判的政策,除了坚决进攻、一律消灭之外,再无任何其他行为。至于从《哥斯拉》到《八脚怪》《大白鲨》《食人鱼》在内的一系列血腥B级片,更是直接让纯粹只有动物本能的掠食者担任“主角”,确保它们完全无法沟通。而克苏鲁神话中的妖魔鬼怪更是不但看上去没什么人样,行为模式也高度不可预测,从最强大的祝福到最可怕的诅咒,没人能断定究竟会发生什么。

相反,“偽人”式反派则高度似人却无法被人类共情,他们对人类抱有敌意且比人类强大。对他们而言,人类是“彼可取而代之”的对象,是一种竞争对手兼猎物。《盲视》中的“吸血鬼”设定很“刻意”——外形高度似人,曾经是古代人类所面临的最危险的掠食者之一。小说甚至暗示,人类之所以会对近似于人的对象产生“恐怖谷”效应,在很大程度上正是拜这些家伙所赐。而克苏鲁神话系列中的“深潜者”和与其颇有渊源的《战锤40000》系列中的“基因窃取者”也是典型:前者通过与信仰自己的人类混血,后者直接通过寄生人类,产生出外形类似人类、内在却“非人类”的怪物,最终对人类社会实现渗透和替代。

在这方面做得最完美的反派,还得是《终结者》系列中叛乱人工智能“天网”麾下的那些“专业人士”——T系列战斗机器人。从一开始的T-800到后来的T-1000、T-X系列,他们可以躲过人类绝大多数探测手段,只要不被“打回原形”,在外貌上与人类并无区别。但所有机器人的系统都被刻意设定为无法自主学习的只读状态,会显得冷漠、“人狠话不多”,难以理解与接近。

除此之外,在不同的“终结者”之间也存在着差别。在续集里“洗白”的T-800对人类的模仿依靠的是“有血有肉”的活体皮肤组织,被伤害后会出现伤痕并流血,比起由液态金属构成、中弹后只会出现一连串银白色孔洞的后续型号要更接近于人,因此才容易“改换门庭”且不让人感到突兀。相反,当T-1000或T-X露出将部分躯体变成武器、以各种诡异方式扭曲身形的“绝活”时,所有观众都会立即意识到,这些看似与人类无异的家伙,确实是真正的“非人类”。

反派style:“世纪末”VS“极简风”

反派们要确保自己的“辨识度”,除了言行举止、行为动机要足够混蛋之外,视觉效果也十足。撇开做着地下工作,平日里伪装成良好市民的心机深沉之辈,科幻作品里的反派们大多会从外表上表现自己:“独狼”“张扬”者大有人在,纪律严明的邪恶组织也有统一服装来彰显凝聚力。

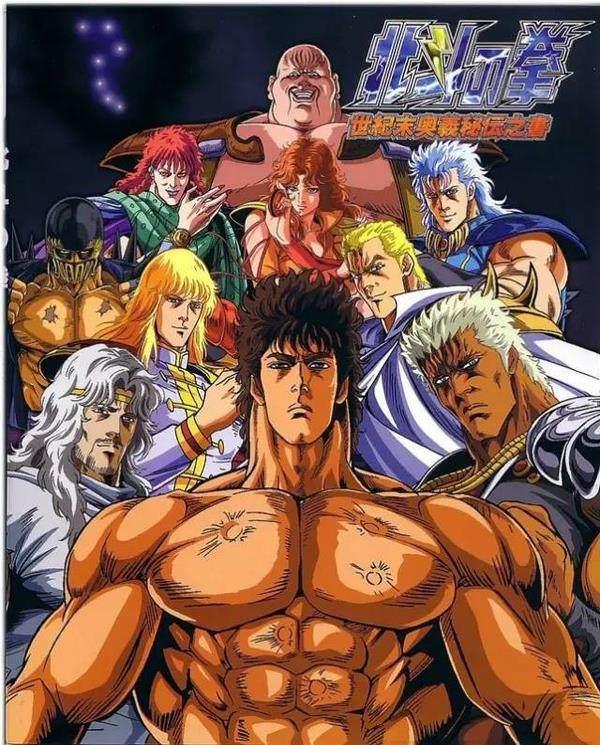

在穿搭上,反派们也走向了两个极端。一个是“世纪末”风格,来源于著名的后启示录科幻漫画《北斗神拳》。其中的反派分子们的造型融合了街头流氓、地下格斗竞技场的参赛者、第三世界野蛮部落、20世纪六七十年代嬉皮士和后现代行为艺术家们的穿搭风格,在视觉表现上极为杂乱且“冗余”:防护效果有限、花哨图案的护甲(主要是护膝、护肘、肩甲)与满是金属钉的皮革背心相互搭配,武器、弹药、庸俗的装饰品乃至人体残骸挂得到处都是,再加上用于炫耀和恐吓对手的文身。在蛮荒年代,这样的造型还有些“威武雄壮”,但在现代,这套元素搭配在一起,就是纯粹的“审丑”——看到这样的穿搭,人们会立即意识到,又有一帮“已经死了”的家伙登场了。

无疑,《北斗神拳》中的设计是成功的,在之后的数十年中一直被各路“英雄好汉”所借鉴:《特警判官》电影版中定居于荒野的食人族、《未来水世界》里的“机动人”以及在身上涂着八芒星标志的混沌星际战士、混沌信徒。他们都采用这种杂乱、张扬、充满攻击性的造型,来强调混沌、反秩序、无组织的个人暴力特征。

但这样的反派顶多算杂鱼,他们不过是一群协调和组织能力非常低下的乌合之众。如果反派定位是“跨星系级的强大邪恶组织”,这等造型就不合时宜了。因此,在许多作品(尤其是太空歌剧)中,强大反派力量的战斗员造型往往统一走“极简风”。典型便是《星球大战》中银河帝国的暴风突击队:护甲是极简白色,除了腰间挂着备用能源电池和单兵装具的腰带之外,没有任何一点儿多余、可供辨识的标记或者装饰,甚至连面部特征和表情也被严严实实地遮挡在了全封闭式的头盔之内。作为个体的“人”几乎被徹底抹去,剩下的只有一个个没有个体意志和人性的士兵。而比普通冲锋队员更加“高档”的钛战机飞行员,乃至死星上的操作技术员,也全都是这套打扮,顶多只是把护甲颜色换成了更具压迫性的一片漆黑。而《机械公敌》和《终结者》里造反的机器人军团中,除了少数特殊成员之外,也全都是毫无特征的量产货。

和“世纪末”风格的张扬家伙相比,这些装束整齐划一的反派人员作为个体并不可怕,甚至显得滑稽而低能,是能被轻易解决的“杂兵”,但这和其所属的庞大暴力机器的高效与危险并不冲突。毕竟,对主观能动性和个性的排除所造成的压迫感,要远比皮衣、莫西干发型或者夸张的刺青来得更加强烈。它时刻提醒着观众,主角所面对的,是一个庞大而危险的巨型利维坦,而非特定的某一个“敌人”。

【责任编辑 :尾 巴】