小学习作技能多元主体指标化批改与评价支持系统的建构与实施

范康熙

【关键词】习作,多元主体,指标化,批改与评价,支持系统

实施“多元主体评价”“探索增值评价”,是《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课程标准”)针对作文批改与评价提出的原则和要求。然而,在实践中要落实这些原则和要求并不容易。作文的批改与评价一直因为“费时低效”而备受诟病;学生作文的批改与修改也是表面热闹,实则效果不佳;让家长参与评价,在实践中几乎是不可能的。师生作文批改与评价的低效,是影响多元主体批改与评价有效实施的主要因素。

一、习作批改与评价低效的原因分析

我们习惯于把作文批改的低效“归罪”于学生,如不关心、懒得看、懒得改……仿佛问题都出在学生身上。这种观念是有问题的。传统的作文批改与评价存在以下问题:批改无标准,评价无依据,全凭批改与评价者的经验或感觉,学生们难以看明白批改评价的结果;传统的批改与评价不够简洁;批改与评价不是以“引领方向”“培植信心”“激发兴趣”为目标,而是以“客观”“准确”、给作文“挑出”更多的毛病为第一追求。

除学生自身的知识能力等因素外,影响学生修改作文的因素有很多,可概括为“三无”:无标准、无方法和无激励。无明确的标准,学生就不知道改什么;无方法指导,学生就不知道怎么改;无激励,学生就失去了修改的热情。

二、习作技能多元主体指标化批改与评价支持系统的建构

针对以上问题,从2015 年开始,笔者在借鉴国内外相关研究的基础上,开始了对小学习作技能多元主体指标化批改与评价支持系统的探索。

习作技能指标化就是将课程标准和统编教材对各个学段、各类文体写作技能的标准与要求细化为一项项具体的评价指标的过程。[1]在此基础上,可以建构起符合不同学段、不同文体要求的多元主体指标化批改与评价支持系统。

习作技能标准的系统化是习作批改与评价标准指标化的前提。系统化,是统编教材习作编排上的突出特点。新课程标准对各学段、各年级的习作技能提出了较为清晰的要求,这就为评价标准的系统化提供了依据。

习作技能标准的系统化,就是按照小学习作的“基本技能”(字、词、句、段、篇等基础知识和技能)以及统编教材八个习作单元所训练的“关键技能”(观察、想象、围绕中心写、表达思想与情感)和内容(写人、叙事、写景状物)对小学各学段、各文体的标准和要求作出系统化梳理。

建构习作技能评价指标体系,就是将各类文体在不同学段的写作技能标准和要求分别加以细化、分解、提炼,从而形成符合不同学段、不同文体要求的习作技能评价指标体系。习作技能评价指标体系的建构,需要遵循三项原则。

第一,基于习作技能标准系统的原则。各学段、各文体的习作技能批改与评价指标体系是依托“标准系统”而建立的。

第二,准确把握习作教学“练习性”的原则。之所以把小学作文称为“习作”,主要是为了突出小学阶段写作的特殊性,即练习性和基础性。习作的特殊性,影响评价指标的制定,也影响评价的方式。既是“练习”,就应该以“练习”的标准去衡量学生的作品。

现行的作文评价指标研究,无论是西方国家的“6+1”或“NAEP”(美国“国家教育进步评价”)研究,还是我国学者研制的“作文评价量规”,大都是基于“优秀作文”标准的。[2]用“优秀作文”的标准来评价小学生的习作,对其写作兴趣和写作自信的培养是不利的。既是“练习”,制定评价指标和实施习作评价时应该强化字、词、句、段、篇等基础的知识和清楚表达的基本技能;应突出“基本的书面语建构要素”“书面语言表达”以及斟酌语言、积极运用阅读积累的意识与习惯[3];要关注不同语境、不同表达需求下的清楚、得体的表达。

第三,定量、定性指标相结合的原则。习作评价指标可分为定量指标和定性指标。指标化最突出的优势是可量化,即可以根据某项指标的权重和达标程度为该项指标赋予相应的量化成绩,继而借助各项技能指标的量化成绩对整体习作技能作出量化评价。

量化评价客观性强,可信度高,容易引起学生的关注。

定量指标,是内涵相对单一、可具体化的指标,如字、词、句、段、篇等基本技能指标,根据这些指标便可准确地量化某项基本技能的成绩。

定性指标,是那些需要设置“赋分范围”、具有一定“赋分弹性”的指标,如“抓住特点写具体”“围绕中心写”

等一些内涵较复杂、对小学生而言不宜细化的关键技能指标,又如“篇幅”“书写”“‘三度批改与评价”等衡量态度与状态的指标,等等。定性指标,核心在于“定性”,在于用“指标量化”的手段,达到“定性评价”的目的。定性指标的设置,可使教师根据学生的差异灵活地进行批改与评价,也可有效地避免个别内涵复杂的指标因过于细化而束缚学生的手脚,从而有效地落实新课程标准提出的“激发学习热情,保护学生的自尊心,尊重学生的个性差异”“重视增值评价”[4]等评价要求。

三、多元主體指标化批改与评价支持系统的实施

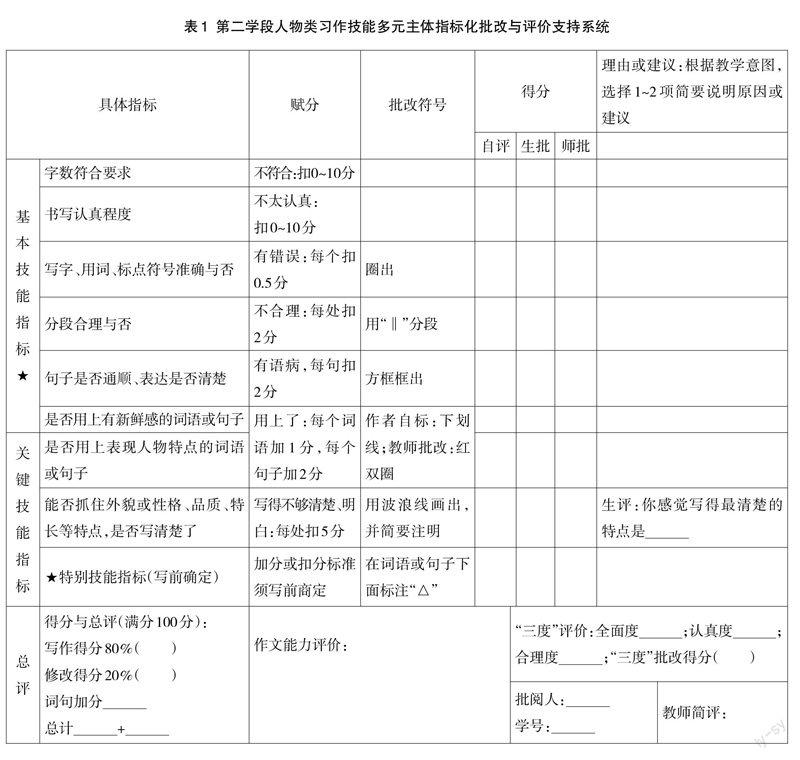

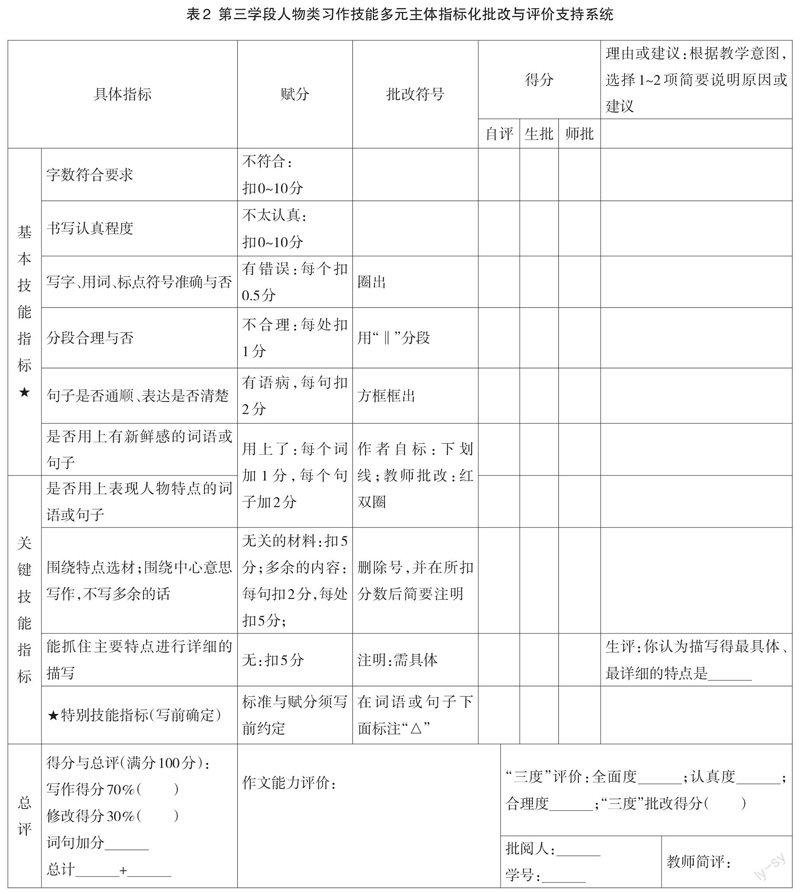

“师批”与“生改”标准的一致性原理告诉我们,“师批”“生改”与“多元主体批改与评价”有许多本质上的一致。根据这些一致的内容,我们可以建构起多元主体指标化批改与评价支持系统。以人物类习作在第二学段和第三学段的习作技能为例,我们设计了多元主体指标化批改与评价支持系统(见表1、表2)。

多元主体指标化批改与评价支持系统,是教师指导学生写作、进行作文批改与评价必须把握的标准和依据,也是学生进行作文批改与评价必须掌握的工具。使用多元主体指标化批改与评价支持系统,需要如下策略与方法。

1. 教师批改与评价的操作

教师是多元主体指标化批改与评价的主导者。教师对作文的批改,主要有以下几种方式。

第一,先“批评”后“修改”再“终评”,即教师先批改,学生再根据教师指出的问题修改作文。这种批改看似传统,却与传统的“先批后改”有显著的不同。首先,“批”有标准,“评”有依据,“改”有方向。

在指标化批改与评价支持系统中,教师的批改与评价不再随意、任性。每一处批改、每一项评价都有充分的依据,学生也能看明白。学生再修改,也不再只是“奉命而改”,而是从“指标要求”“表达需求”的高度去思考、修改习作中出现的表达问题。可以说,这样的修改过程就是书面语言表达能力重构的过程。其次,意图更清晰,方法更灵活,激励更有效。批改与评价不再是以“衡量”和“区分”为唯一目的,而首先要考虑学生的个性特征和能力发展的需求,然后根据批改意图来确定重点批改的指标和相应的评价激励措施。教师作出的评价,看起来只是对习作的修改和对首次评价结果的修正,却对激发学生的修改热情,对保证批改与评价的质量意义重大。

第二,先“改”后“批”,即学生完成自改自评、互批互评之后,由教师对学生的批改、对修改之后的作文、对学生所作出的评价进行最后的批改与评价。

第三,“三度”批改,即在学生完成互批互评之后,教师对学生的互批与互评从“全面度”“认真度”

“合理度”三个方面进行批改与评价。通过对学生的“三度”批改进行批改与评价,并将“三度”批改的评价成绩纳入学生的综合写作成绩,优化批改与评价的效果。对“三度”批改实施评价有两个原则:差异性原则与自圆其说原则。

差异性原则:对于写作能力差、批改能力弱的学生,努力挖掘其优点与亮点,鼓励他们敢批、敢评。

自圆其说原则:对学生的“三度”批改进行评价,不以“正确”“合理”为唯一标准,对有异议的批改,学生只要能够自圆其说就行,不影响评价成绩。

第四,批改、评价改后作文。面对不同修改方式的作文,教师可以采取不同的批改、评价策略:对于“互批互改”作文,可采取分离式评价,分别对改后作文和原文评价。

对于改后作文,主要是对“三度”批改进行批改与评价,结果计入批改者“三度”评价的成绩。

对于原文,对修改前的作文评价的结果即学生的写作成绩。同时,要在总评中引导学生关注自己原文中存在的问题和同学作出的修改。

对于“互批自改”的作文,可采取与“先批后改”完全相同的方式,写作成绩以修改后的习作评价为准。

如此,学生根据同学作出的批改去认真修改的积极性提高了,对同学提出的修改意见也就能虚心接受了。

2. 学生批改与评价的操作

(1)学生“自改”“自评”的操作

习作完成后,首先要让学生进行自改与自评。认真阅读、修改自己的作文,并根据评价的指标和要求在“自评”一栏对各项指标进行量化。将有意识运用的“阅读积累”、使用的“有新鲜感的词句”或自己认为精彩的语言作出标记,并根据要求赋分,完成自评。

“发展学生的书面语言表达能力”是小学习作的核心素养[5],让学生对自己认为很精彩的表达标记出来并作加分式自评,能够有效地激励学生运用阅读积累,使用有新鲜感的词句。

(2)学生“互批”“互评”的操作

首先是“互批”“互评”式。这是“批”“评”都由他人完成的批改与评价方式。在操作策略上,要贯彻“对等搭配”的原则,即“强强”“弱弱”原则,以确保每个学生都能在批改实践中接受锻炼,有效避免因能力差别过大而导致“强”的一方批改得辛苦,“弱”的一方因不能发现、不敢修改而无事可做、无所收获。“弱弱”搭配,学生发现的问题未必全面,修改的质量未必理想,但是如果学生能够对照习作多元主体指标化批改与评价支持系统中每项指标的要求去细细地阅读,努力地从各项指标中发现自己存在的问题,然后根据判断和理解作出相应的修改,哪怕质量不高甚至出现了错误,对其来说也是一种进步。对于初学写作的学生来说,修改的意识与方法比修改得“对”“错”更重要。

其次是“互批”“自改”“互评”式。这一方式需要贯彻“组内差异搭配”的原则,即“强中”“中弱”原则。有三点需要说明。

第一,强调“组内”。学生之间要离得近,便于在批与改的过程中交流,交流的内容可以是批改中存在疑问的地方和修改的方法。

第二,强调“差异”。既是为了有效防止因能力过于悬殊而影响双方在“批”与“改”的过程中的平等交流,同时,也是为了他们在有效的交流中提高“批”

与“改”的能力。當然,“强强联手”是最理想的方式,但全部由“强者”组成的小组毕竟是少数。

第三,强调“互评”,即学生对修改之后的作文相互评价。评价的方式可包括以下三种。

谁批的谁评价。谁批改的,最后也要由谁来评价。

可以边评边改。互评时,对存有质疑的修改可让对方重改,直到改好为止。

可拒评拒改。对于反复修改仍改不好的内容,评价者可选择“拒评”;对不理解评价者的修改意见或反复修改仍不能让评价者满意的内容,修改者可拒绝修改。但无论是“拒评”还是“拒改”,都要在相应的指标处写明理由。

习作技能多元主体指标化批改与评价支持系统,不仅能为学生的多元主体批改与评价提供方法策略上的支持,让学生的批改与评价“有法可依”“有章可循”,而且通过将学生的作文批改、修改与评价能力纳入“写作能力”,能够有效地调动学生批改、修改、评价作文的积极性。