聚焦关键问题:语文新课标专业化学习的可能路径

袁爱国

【关键词】关键问题,实践性知识,专业化学习,新课标

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课程实施部分增加了“教学研究与教师培训”的具体建议:语文教师要勇于面对课程实施过程中遇到的新问题和新挑战,紧紧围绕课程实施和教材使用过程中出现的突出问题,立足学情,因地制宜,以研究的态度探索问题的解决办法,提高教学研究水平。要注意收集、借鉴优秀课例,在观摩和反思中增强自己的实践智慧,提高教学能力,同时要聚焦关键问题,推进校本教研。[1]当下我们需要将新课标理念与教学实践紧密联系起来,围绕新课标中的关键问题进行思考与实践,从而获取实践性知识,促进教师专业素养的提升。

一、在新課标文本与教学实践中寻找关键问题

教师专业水平的提升源于自身动力的激发,即专业自觉意识的唤醒,从“要我学”向“我要学”转变。因此,关键问题的确认需要教师以阅读者和实践者的双重身份进行探究,这样的专业化学习才是能动学习。

1. 研读新课标,在大概念的梳理过程中发现关键问题

当下大概念教学成为研究的热点,教师在学习新的专业知识与技能时,需要关注对大概念的理解与运用。大概念可为研究提供一个可聚焦的概念“透镜”,作为理解的关键,通过对多个事实、技能和经验的关联和组织来提供含义的广度,有极大的迁移价值:随着时间的推移能被应用于许多其他的探究和问题。[2]显然,发现新课标蕴含的大概念,并形成关键问题,通过解决关键问题将其迁移运用到教学情境中,可以帮助教师形成实践性知识,提升教师的专业素养。

细读新课标,可以在理念阐释中发现大概念。大概念通常表现为一个有用的概念、主题、理论、原则以及反复出现的问题等,可以各种形式出现——一个词、一个短语、一个句子或者一个问题。[3]新课标中的“课程性质”“课程理念”“核心素养内涵”等,集中阐释了语文课程的内涵,陈述或暗示了大概念。如“课程理念”第一条的阐释:义务教育语文课程围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用,以促进学生核心素养发展为目的,以识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动为主线,综合构建素养型课程目标体系。[4]

上述语段中,“立德树人”“核心素养发展”“语文实践活动”“素养型课程目标”等大概念阐释了语文课程的根本任务、目的以及实施路径。

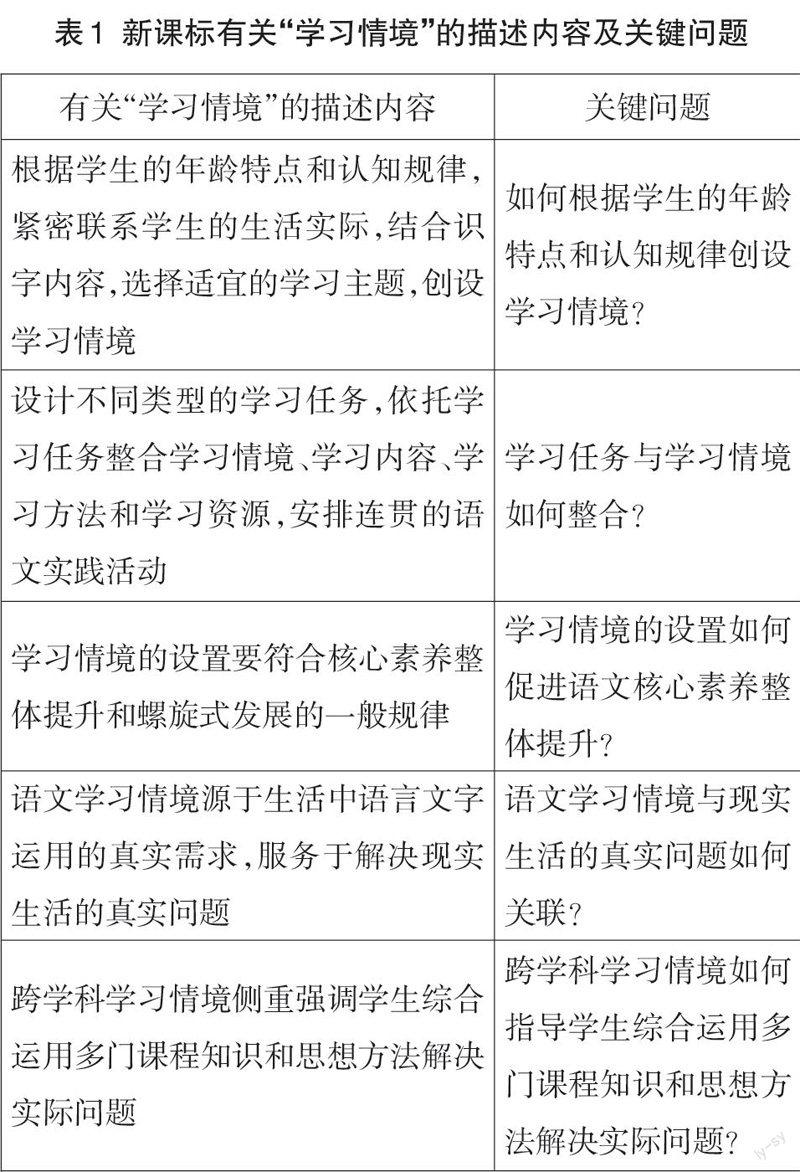

阅读新课标,我们还可以寻找高频词或反复呈现的短语,在梳理归类中确定大概念。如“学习任务群”出现37 次,“情境”出现48 次。围绕“情境”的相关短语有:学习情境、语言运用情境、情境性、日常交际情境、真实情境、阅读情境、主题情境、生活情境、试题情境、文学体验情境、复杂情境等。在此基础上,我们还要围绕大概念梳理基本问题,从而确定关键问题。如我们可以将新课标中关于“学习情境”的描述内容转化为关键问题(见表1)。

2. 联系教学实践,寻找关键问题

所谓关键问题,即当下亟须解决的重点、难点以及焦点问题。新课标的修订坚持问题导向,全面梳理课程改革中的困难与问题,明确修订重点和任务,注重对实际问题的回应。随着“双减”政策的颁布,作业设计成为课改研究的热点。新课标在“评价建议”中明确了作业设计、批改与讲评的具体要求。如对作业的设计提出如下建议:要合理安排不同类型作业的比例,增强作业的可选择性,除写字、阅读、日记、习作等作业外,还应紧密结合课堂所学,关注学生校内外个人生活和社会发展中的热点问题,设计主题考察、跨媒介创意表达等多种类型的作业,培养学生自主学习和综合学习的能力。[5]上述建议中,写字、阅读、日记、习作等属于常规作业,而关注热点问题,设计主题考察、跨媒介创意表达等作业属于亟须解决的难点问题,这一类作业就是关键问题。如设计跨媒介创意表达类作业时,一方面要研究如何引导学生把握不同媒介的表现特点与使用方法,另一方面还要研究在书面表达或口头表达中如何激发学生的创意。显然,解决这样的问题是有挑战性的。

二、基于教师实践性知识获取的关键问题解决路径

实践性知识具有独特性、经验性、整合性与缄默性等特征。面对新课标中的纷繁信息与新问题,教师需要将新课标中的关键问题与课本、课堂、课题相融合,这样才能落实课程内容,明晰教学策略,积累教学经验,形成个性化教学,同时借助课题研究形成教科研成果。

1. 基于教材,寻找新课标与统编教材的联系,将旁观者知识化为参与者知识

(1)用心整合,确定课标与课本相联系的关键问题

义务教育阶段的语文课程内容主要以学习任务群的形式组织与呈现,包括“语言文字积累与梳理”“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”“整本书阅读”“跨学科学习”六个学习任务群。当下使用的统编小学语文教材,采用语文要素与人文主题双线组元的方式,每个单元主要包括阅读、习作、口语交际、语文园地、“快乐读书吧”以及综合性学习等内容,其中不少单元已经出现学习任务群的组织形式。

如五年级下册第二单元编排了中国古典四大名著的节选内容,设置了口语交际“怎么表演课本剧”、习作“写读后感”、语文园地以及“快乐读书吧”(阅读古典名著)等内容。这一单元将“文学阅读与创意表达”“整本书阅读”两个学习任务群结合在一起,语文园地中“交流平台”“词句段运用”等板块还设置了“语言文字积累与梳理”学习任务。根据本单元教材中的内容,联系新课标学习任务群相关阐述,我们需要探究的关键问题如下:

● 文学阅读如何在教学过程中体现文学性?如何将文学阅读与创意表达勾连起来?如何在口语交际活动以及习作教学中引导学生有创意地表达?

●整本书阅读如何将课内与课外阅读进行统筹安排?如何指导学生浏览、略读和精读?如何激发学生阅读古典文学名著的兴趣?

●如何分类整理、积累词语、名句、诗文等?如何在语言文字运用情境中发现、感受古典文学作品的语言魅力?

(2)先行先试,以参与者姿态展开行动研究

聚焦关键问题探究解决策略,可以采用两种方式进行:照着做与升级做,在做中学,在做中反思,从而获得实践性知识。

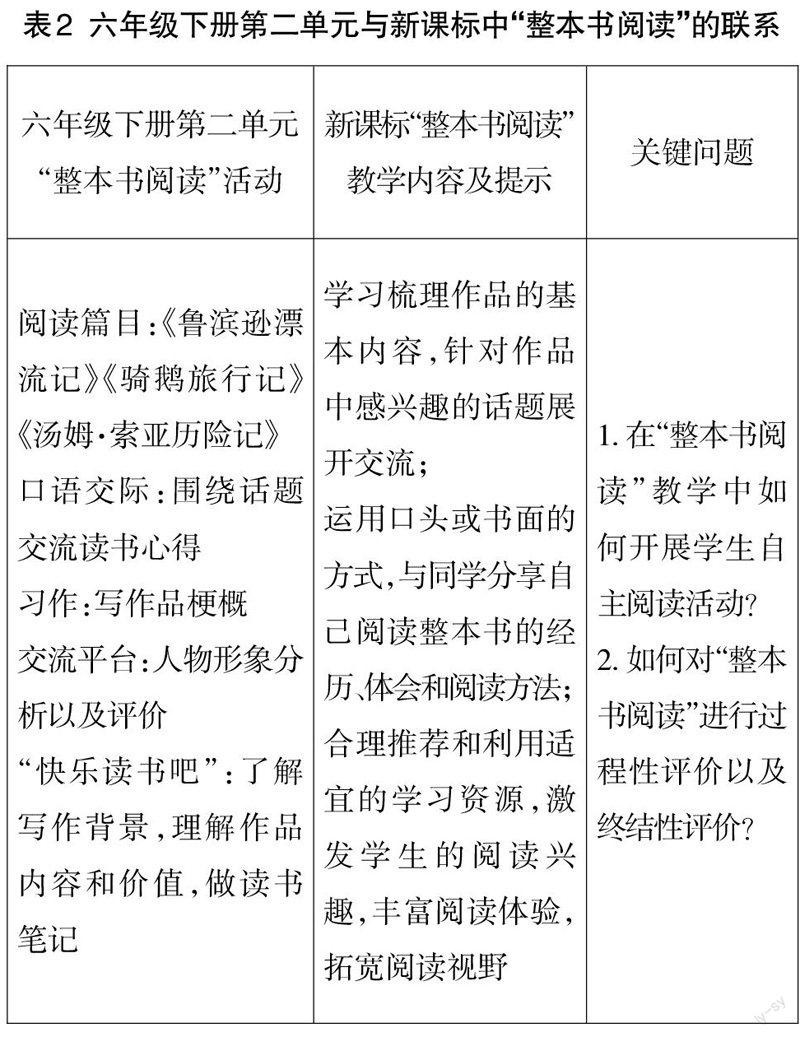

第一,照着做。统编语文教材编写时,汲取了《普通高中语文课程标准(2017 年版)》的理念。新课标中的课程理念、课程结构、课程内容以及课程评价等内容与高中新课标也是一脉相承的。“整本书阅读”学习任务群与统编教材“快乐读书吧”相对应,我们可以将新课标“整本书阅读”的相关理念渗透到现有统编教材教学过程中。例如,六年级下册第二单元的内容为阅读欣赏外国名著,节选课文以及口语交际、习作、语文园地、“快乐读书吧”等板块都是围绕整本书阅读展开的。结合新课标理念可以深化教学,还可以聚焦关键问题展开深度研究(见表2)。

针对上述表格中的关键问题2,教师可以围绕读书的主要环节编制评价量表、制作阅读反思单,引导学生从阅读方法、阅读习惯等方面进行自我反思、自我改进。

第二,升级做。新课标列出的学习任务群中,“思辨性阅读与表达”以及“跨学科学习”等,强化了语文课程的时代性、综合性、实践性和创新性,我们需要根据统编教材进行课程资源的整合与拓展,探究相应的教学策略。以三年级下册第二单元为例,本单元语文要素为理解寓言的寓意。其实这一单元的课文具有一定的思辨性,我们可以将本单元学习任务升级为“思辨性阅读与表达”,引导学生运用发散思维、辩证思维尝试表达自己的观点,并从文本中寻找证据支持自己的观点。

统编教材综合性学习主要定性为“语文”本位,而新课标倡导的“跨学科学习”则主张多学科融通,不仅需要促进语文与道德法治、历史、地理等学科的融合,还要促进语文与科学、艺术、信息技术、劳动等学科的融合。因此,我们需要拓展学习资源,增强跨学科学习的综合性和开放性,充分利用图书馆、互联网、社区生活场景、文化场馆等,为学生开展跨学科学习提供必要的支持。教师特别要关注文理科之间融通的跨学科学习,促进学生理性精神的培养和科学素养的提升。

2. 基于课堂,促进新课标与课堂的融通,将陈述性知识转化成策略性知识

(1)聚焦关键问题,围绕项目化教学设计,寻找新课标落地的路线图

我们需要将关键问题的研究作为教研活动的项目化学习任务,在进行单元教学设计以及课时设计时,从教学目标的确定、教学内容的选择、教学方法的运用以及作业设计等维度,思考关键问题的解决路径。如围绕“学习任务与学习情境的整合”这个关键问题,王崧舟老师在《十六年前的回忆》教学设计中,将革命文学作品的学习任务与真实、有意义的学习情境有机融合。在课堂导入环节,结合历史背景以及领袖评价,引导学生进入历史情境;在文本细读环节,通过问题探究、朗读体验等走进文本语境,再通过读写结合练习,以李大钊和女儿等不同角色进行写话、说话练习,在文学体验情境中还原历史真实情境,加深对人物精神世界的理解;在总结拓展环节,结合科研工作者、抗洪救灾的人民子弟兵、抗疫前线的医疗工作者等当代先进人物事迹组合成的当代社会生活情境,深入领略红色精神。

(2)解决关键问题,立足课堂鲜活实践,积累可资借鉴的典型教学案例

典型教学案例可以展示教师课堂教学的即时性成果,还原课堂教学的真实情境,传达教师的教学理念,体现教学的个性与共性。典型的教学案例需要聚焦关键问题,形成解决问题的实施策略,体现理念的前瞻性和实践的可操作性。如围绕六年级上册第三单元教学活动,可以结合新课标有关理念聚焦关键问题,寻找教学案例的切入点并进行实践(见表3)。

《故宫博物院》一文包括文字、网站信息、图表等四则材料,属于非连续性文本。我们可以开展以下学习活动:了解文体,选择材料,明确任务;计划一日游,画参观路线图;选择景点,整合概括,组稿讲解。上述学习活动可以采用朗读、复述、游戏、表演、情景对话、现场报道等形式,将阅读、写作、口语交际、搜集处理信息等融为一体,还可以利用數字资源和信息化平台,进行跨媒介阅读与交流的指导。由此,我们可以将“跨媒介阅读与交流的教学策略”作为教学案例的核心内容。

(3)提炼解决策略,立足全程进行教学反思,生成实施新课标的策略性知识

课堂教学既是技术性实践,也是反思性实践。

技术性实践重在掌握一般化的程序、技术、原理,有利于有效教学的展开;反思性实践则是在同情境进行对话中展开反思性思维,致力于解决复杂情境中产生的复杂问题。[6]新课标背景下的阅读教学,以学习任务群为统领,从单篇教学、群文教学到大单元教学,教学内容日趋复杂,教学方法更加灵活,教学评价更加多元,我们不仅需要从大单元视角重构课堂教学,也要立足每一节课的教学细节审视单元教学目标的达成,将技术性实践与反思性实践相融合,从合乎规则的教学逐步走向个性化教学。

3. 基于课题,将关键问题转化为教科研课题,将零散性知识整合为系统性知识

(1)课题分解为子课题,建构关键问题研究内部系统

从课标、教材以及课堂中提取的关键问题,往往带有碎片化、即时性的特点,教师从中获取的实践性知识较为零散。如果将其中的关键问题转化为教科研课题进行研究,那么教师获取的实践性知识往往具有系统性,特别是围绕课题分解的子课题研究,能够从不同侧面聚焦关键问题,并建构相应的研究框架与知识系统。

如围绕“基于语文核心素养整体发展的‘教—学—评一体化实践研究”,我们可以从核心素养的四个维度(文化自信、语言运用、思维能力、审美创造)展开子课题研究,也可以从学习任务群的三个层级(基础型学习任务群、发展型学习任务群、拓展型学习任务群)展开子课题研究,或者从语文实践活动内容入手,从识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等维度进行子课题研究。子课题的架构与新课标的理念一致,这样,将理论研究与实践探索紧密联系,同时借助子课题研究每一个微观问题。系列子课题就是一条“问题链”,一个课题就是一个关键问题的场域。聚焦“问题场”建构的系统知识具有整合性和可迁移性,在研究过程中获得的知识是活的知识,能够灵活运用于其他复杂的学习情境。

(2)组建课题研究小组,建构关键问题解决组织系统

依据课题建立的研究小组具有组织功能,具有一定的凝聚力。课题组是一个自组织系统,也是一个学习共同体。课题研究的过程也是主持人领头、小组成员协调研究学习的过程。课题组成员向着同一个目标有计划地开展研究活动,这种内生的动力往往能够促进关键问题的深入解决。课题研究小组也是一个他组织系统。课题研究从课题调研、申报到立项后的开题报告、中期检测、结题报告,都需要遵守课题研究的规范流程。同时,上级教科研部门以及相关专家对不同级别的课题研究状态和成效进行全程指导和评估。教师能够在课题研究过程中不断刷新知识内存,调整研究方法,建构研究专题知识谱系,提升实践力与反思力。

课题组研究往往扎根于校本教研,保证了关键问题研究的恒常性。课题研究活动与备课组、教研组等校本教研活动融通,能够将新课标中的关键问题研究渗透到日常的教研活动中去,教师在专业对话中互相学习,共同提高。

(3)落实关键问题的研究,形成系列化课题研究成果

不同级别的课题结项时都要形成相应的研究成果,同时,还要邀请专家对课题成果进行鉴定,这样也就要求课题研究者必须注重研究成果的质量。相应成果围绕课题展开,这样更能聚焦关键问题的解决,形成系列化研究成果。如武凤霞老师主持的“素养表现型教学的实践样态”课题成果获得了2021年江苏省基础教育类教学成果特等奖。素养表现型教学以“主题—任务—表现”为基本模型,创生了分享聚焦、立体研讨、迁移运用、整理建构的实践范式,体现了“教—学—评”一体化的课堂学习新样态。[7]显然,这项研究成果与新课标倡导的素养型课程目标相一致,体现了课题研究成果的丰富性、前瞻性与创造性。

基于关键问题进行的课题研究成果需要提炼与总结。成果的研究形式除了研究报告,还包括相关教学案例、教学论文以及专著等。研究成果写作的过程,需要寻求理论与实践的契合点,结合课题行动研究与案例研究,形成观点鲜明、论据有力、论证合理的理性文字,如此形成的实践性知识也就有了理性自觉与实践范式。