女性科技工作者,重塑事业驱动力

邱凤才

科技工作者主要是指自然教学人员、科学研究人员、工程技术人员、卫生技术人员、农业技术人员以及实际从事系统性科学技术知识创造、开发、普及推广和应用活动的其他人员,本文中的女性科技工作者是指科技工作者中的女性群体。

●女性科技工作者科研产出少,性别差异变大

2016 年 1 月 17 日,《中国青年报》刊文称顶级科学家中女性仅占到一成。2017年开展《我国女性从事科技工作现状》报告显示,男女在高中时期的科学表现差异不大,但是,从本科开始划分专业到成为顶级的学术科技人才,女性的比例呈现阶段性的下降,从本科阶段所占比例的 32%,下降到顶级学术科研比例的 11%,仅占到一成。科技成果转化仅有28%,技术专利13%,发表期刊论文只有44%。

●女性科技工作者承担科研项目和机会少,性别差距扩大

科学技术领域内男强女弱、男高女低现象造成了两性在科技领域参与竞争和晋升的机会差异,而这种机会的不均等又反过来影响两性在科技领域地位、影响力、科研产出以及所占科技人才总数比例的差异。

近三年的调查数据显示,尽管超过九成(93.0%)女性科技工作者认可承担项目对提升自身研究水平作用很大,但与男性相比,女性科技工作者承担项目更少。在近三年从事过研发活动的女性科技工作者中,57.8%承担(包括主持和参与)过研发项目,低于男性5.2个百分点(2013年该数据差距为1.3个百分点),性别差距有拉大的趋势,平均主持项目1.17项,低于男性(1.33项)。其中,56.8%的女性科技工作者反映主持项目太少,高出男性10.6个百分点,且比例(2013年该数据为56.0%)上升。可见,无论是客观数据还是主观评价,女性科技工作者获得的承担项目的机会都要更少一些。

●女性科技工作者可支配的科研时间更少

调查显示,51.4%的女性科技工作者反映可支配的科研工作时间不够用,该比例高于男性5.6个百分点。女性科技工作者平均每周工作48.3个小时,尽管相比2013年调查的数据(47.2小时)变长,但仍比男性(51.0小时)低,且已婚女性每周工作时间比未婚女性减少了1.1个小时,而已婚男性则比未婚男性每周工作时间增加了1.1个小时。

●女性科技工作者能力提升机会少

调查发现,近八成(79.3%)女性科技工作者反映目前需要进修或学习,该数据高于男性(77.7%),但超过半数(51.1%)女性科技工作者反映进修或培训有困难,47.2%反映单位没有提供进修或培训机会,该比例均高于男性。学术交流也是如此——2016年39.6%的女性科技工作者参加过学术会议,低于男性3.8个百分点,同时女性科技工作者反映参加学术会议有困难的比例更高(女性为49.6%,男性为45.4%)。

以上的研究数据显示,有科研成果的女性科技工作者比例相比过去有所增加,但跟男性相比,在实际科技成果和高层领导岗位上的人数仍存在差距,而且差距在扩大。进一步分析这些数据还会发现,女性科技工作者目前所处的境况既有社会、家庭、个体生理因素,也有女性自身对待工作的态度和自我定位等因素。

传统观念对女性社会角色的限制依然还在,而在家庭中成为承担家务劳动和孩子培养教育的主体让女性分身乏术。第四期中国妇女社会地位调查显示,仍有近50%的男性及40%的女性持“男性应以事业为重,而女性应以家庭为重”的观点。而实际调查发现,在家庭中,女性相比男性承担了更多的家务劳动和孩子培养教育的重担。在职女性照料家庭成员和做家务劳动的日均时间为154分钟,约為男性的2倍。而0—17岁孩子的日常生活照料、辅导作业和上下学接送主要由母亲承担的分别占76.1%、67.5%和63.6%。

女性生育期和职业发展上升期的重合让女性很难取得家庭和事业之间的平衡。根据第六次全国人口普查数据来看,中国女性平均生育年龄在29.13岁,而科研工作者有不少获得博士学位的女性,生育时间往往会延后,再加上2—3年的哺育期,这段时间对孩子的抚育照顾会占用女性大部分的时间和精力,从而影响在事业上的投入。

女性对待科研工作的态度和价值定位同样影响女性在专业领域的投入和产出。《我国女性从事科技工作现状的研究》显示,女性选择从事科研工作,更看重的是“稳定性”和“经济收入”。64%的女性只要求在自己的业务范围内发展,而男性的这一比例为43%。

个人身处的环境和承担的家庭责任的确会影响个体在事业上的精力和时间分配,所以要释放女性在科技领域的潜力,首先需要得到社会和家庭的理解和支持。但更关键的是个人对事业的态度以及个人的自我领导力,这关系到女性在科技领域发展的持续性和出成果的可能性。

一个人要在某个领域取得成绩,需要同时具备才智和才华。这里笔者重点谈谈才华、才智和才绩之间的关系,也就是“三才理论”。

我们经常提到的才智包括基础能力和核心能力,更侧重于技能和方法的掌握程度,比如业务知识、专业技能、职业技能,团队合作能力,自我管理,学习与发展的能力等等,这些能力基本上是可衡量或可“见”的,也是可以通过后天培养的;而一个人的才华是由动机、价值观、品德、心智模式和思维模式这些看不见的因素构成的,相对不那么容易改变,却对一个人将来的发展起决定性的作用。

我们谈到的绩效也称为“才绩”,可分為“显性绩效”和“隐性绩效”。我们在评价一个人的表现的时候,往往是基于过去和目前已知(可见)的绩效,这个叫“显性绩效”;而这个人今后会有什么样的表现,我们不知道,我们只能猜测或推断,这个未知(不可见)的表现就是“隐性绩效”。显性绩效是借由个人的才智表现出来的,而一个人将来的可能性,也就是潜能,是由他/她的才华决定的。

所以,说到女性在从事科研方面的工作时,除了关注目前已具备的技能,即才智部分外,更需要关注才华部分,也就是怎样才可以走得更远、飞得更高。这就需要她们对自身有深入的认知和了解,问问自己想成为什么样的人,了解自己的需求和热情,还有驱动力的来源、价值观等等。

同理,科技队伍管理本质是发现科技人才的才华可能性、使用才智,聚焦绿色可持续的绩效。因此,解决高科技组织绩效重点是解放和释放科技人才与组织的才华和才智的潜质。

目前在国内很多组织采用的是刚性的管理方式,制约了人的潜能和创造力。而女性天生所具备的大爱、同理心和亲和力的特质为组织增添了更人性化的色彩和温度,有助于组织解放人的思想,释放人的潜力。

管理大师亨利?明茨伯格说:“组织需要培育,需要照顾和关爱,需要持续稳定的关怀。关爱是一种更女性化的管理方式,虽然很多优秀的男性领导正在逐步采用这种方式,但是女性还是更有优势。”

女性先天的母性,对情绪敏锐的感知力让她们更懂得换位思考、懂体谅和包容,相比采用专制强硬的命令方式,她们采用更温和、有人情味的柔性管理方式,这更容易拉近距离,也让人更乐于接受她们的意见。

一个人的领导力状态是否成熟跟他(她)的事业驱动力相关。驱动力因人而异。有的人工作是基于生存的需要,有的人是寻求归属感,有的追求名声和地位,有的人是期待自我实现。

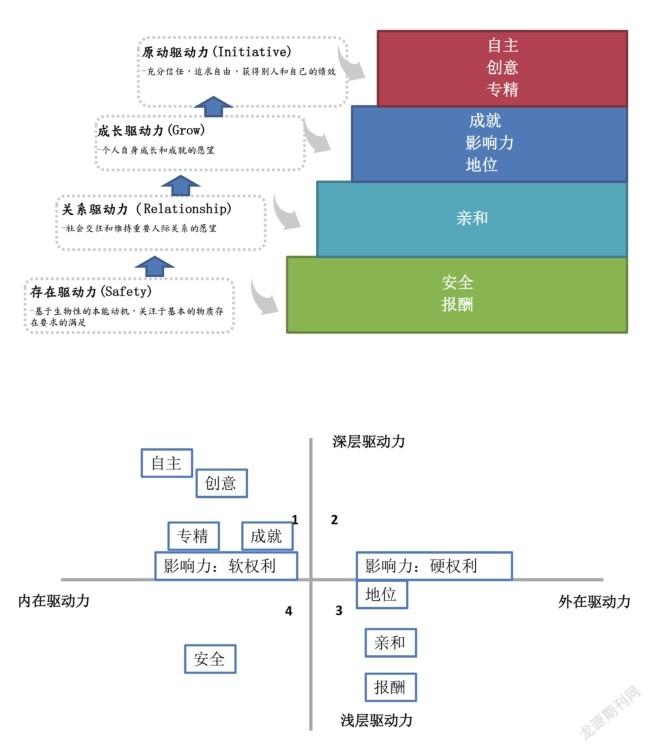

研究中发现,事业驱动力涵盖九大基本要素:物质报酬、权力/影响力、成就感、专精、创意、亲和、自主、安全、地位。对人事业驱动力的认识不能简单地列举,笔者认为,以上九大基本要素可以构成有机的层次,从低到高依次是存在驱动力——关系驱动力——成长驱动力——原动驱动力。 这些要素的有机组合按从浅到深和从内到外的动机维度构成了不同的驱动力类型。

需要指出的是,驱动力并非一成不变。每个人可能同时会受不同的需求驱动,但是会有一个主导的核心驱动力。而且每个人在不同的阶段需求不一样,驱动力也会随之改变。处于不同时期的个体的主导驱动力有所不同;在无法追求高层次需求时,个体会更受较低层次驱动力驱动。

如果组织能识别不同岗位个体和不同时期个体驱动力,就可以有针对性地给予激励。而这也可以帮助个人更多地了解自己的领导力的成熟状态并开始自我探索。如果不知道自我探索从哪里开始,那么测评通常是不错的选择。不过,测评结果通常需要请专业人士来解读,而不是想当然地看数值的高低,因为各要素之间有联动关系。

综上所述,女性科技工作者可以通过以下几个方面更好地发挥自己在本领域的专长和领导力优势:

1.女性科技工作者要规避劣势,明确在科研中的角色定位和期望,在科研项目中作为协调者,而非主导者,扩大参与的数量。

2.用发展的眼光发挥优势,将女性领导力特质(细致、韧性、亲和、母爱、隐忍等)发挥出来。

3.做科研工作,不能仅为短期发学术论文晋级,而是要把握自己的灵感节奏,从实践中保护自己的好奇与科研成就感。

4.发挥女性独特的特质,即“爱”和“温度”“同理心”,让女性科技工作者的领导力在组织中绽放感性力。

5.正确领悟科研工作是乐趣与挑战,要有定力和耐性,培养坐冷板凳的精神。

6.求真之道,求美之路,是每个科技工作者一生追求的科学精神。

当然,各级政府和社会层面也应为女性科技人才成长进步、施展才华、发挥作用创造更好环境,充分激发女性科技人才创新活力,引导广大女科技工作者自觉肩负科技创新历史使命。

作者单位 浙大宁波理工学院

——致敬殡葬工作者