基于文化传承下高中古诗教学设计与实践

——以《短歌行》为例

黄文敏

(五邑大学文学院 广东 江门 529020)

传统古诗课堂教学一味看重文意理解、技法赏析,在文化延展及精神传承方面兼顾太少,流于表面,显然达不到新时代立德树人的要求。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)要求,学生学习中华传统文化经典作品,除了积累阅读经验,培养文言阅读技能,增进对祖国文化的理解和认同感,更重要的是更好地继承和弘扬中华优秀传统文化,这较既往仅要求“学生能学会什么”的学习目标更为高阶,学生的身体力行和实际“产出”渐成高中语文教学新风向。语文教育将由教学生习得,提升为教学生产出,教会学生在传统中继承,在发展中传承。

笔者以《短歌行》古诗教学为例,谈谈以学生学习产出为导向的反向教学设计,以探古诗文化传承教学路径之优化。

一、以产出为导向的教学设计思路

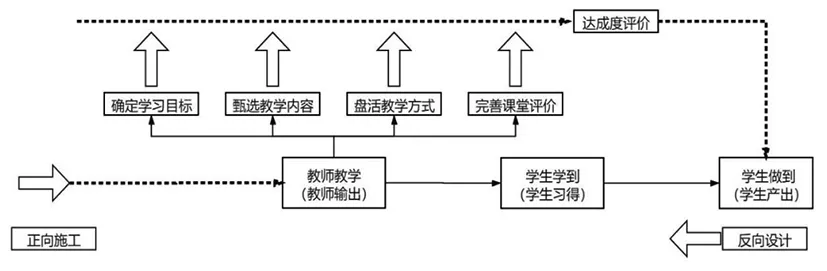

以产出为导向的教学设计,遵循“反向设计”“学生中心”“持续改进”原则,改变传统从“教师输出”到“学生习得”的老套路径,让语文教学肩负起提高“学生产出”的重任,即除了培养学生习得知识技能和思维方法,学会审美鉴赏和理解文化,同时还要学会审美创造和文化传承,在学习目标、教学模式和考核评价之间建构逻辑闭环,实现从“教师输出”到“学生产出”。在实际课堂教学中,教师以学生的学习产出为导向,以最终“学生能做到什么”为教学的起点,反向进行课程设计,开展教学活动(见图1)。

图1 以产出为导向的教学设计思路

1.确定学习目标。最终学习目标,也就是对学生学习产出的预期,具有明确的指向性,可操作,可测评。既要符合新课标及教材教学目标的要求,又要切合学情实际,让学生“够得着”“学得会”“能做到”。在正式教学前,教师需向学生清楚表述学习目标内容,让学生明确教学旅程的“目的地”,并为愉快的“旅途”提前做好课前准备。

2.甄选教学内容。教学内容包含知识点、能力和素质培养的全部教学环节或任务,具有实效性,利于学习目标的实现。教师要抛开教参的限制,树立整堂一盘棋的大局观念,始终围绕课堂学习目标,有的放矢地精心选择合适的教学内容,科学设置各个教学环节,环环相扣,螺旋递进,突出教学重点和难点。值得关注的是,教学内容应为可挖潜的,可供学生通过自主合作探究的方式作横纵的比较和挖掘,从点到线,从线到面,让学生站更高,看更远。

3.盘活教学方式。教学方式包括老师教的方式和学生学的方式,可以是讲授、实验、讨论、案例分析、专题研讨、实地调研、作业等,具有目的性,体现通过课内外任务对学生的能力进行训练,从而促成学生学习的预期产出。以产出为导向的教学强调学生学到了什么,能够做到什么,而非教师教了什么,因而教师在课堂上更多时候为“导游”角色,要以学生为中心,在“导”上做文章,讲求教学策略和方法,利用好课堂教学的各个环节,灵活选用适合学生的教学方式方法,尽可能帮助学生“学一课知一类”,让学生学会技能的同时,也会“生产”。

4.完善课堂评价。以产出为导向的课堂考核与评价应聚焦在学生的学习成果上,看学生能否产出,产出多少,要体现课程目标要求的能力要素,与教学内容相匹配,具有导向性,忌为评而评。教师根据学生对教育要求的达成程度,制定优、良、有待改进的梯次评定等级,及格标准体现学习目标达成的“底线”。评价依据主要有平时表现、课堂小测、作业、考试等。评分方式可操作,标准明确,分数有区分性。通过明确掌握学生的学习状态,为教师改进教学、学生调整学习计划提供参考。

二、基于文化传承的《短歌行》教学设计实施

践行文化传承是古诗教学的应有之义。以产出为导向的古诗教学强调以学生对传统文化精华传承的实际达成度为目标导向,进行切合学情的反向教学设计,通过逆向设计、正向实施,一环扣一环,教评互促,持续改进。以《短歌行》课堂教学为例,笔者基于以产出为导向的教学思路,反向设计古诗教学实施。

(一)学习目标设计突出文化传承

以产出为导向的古诗教学,要求教师重视检验和评价学生的学习“产出”,其课堂教学设计的逻辑起点锁定内外需求。学习目标的设计根据外部需求(包括语文教育发展需要,语文新课标要求等)和内部需求(包括学生发展等),确定学生在课堂教学结束后一段时间(一般为一学期)能够取得的学习表现。除了古诗词知识的掌握,更关注学生对古诗特定的文化的充分内化和参与。

《短歌行》的学习目标设计的逻辑基点应瞄准学生对古诗文化精华的传承与弘扬。抓住诗眼——“忧”,以“忧”之情绪为线索分析诗歌的情感脉络,从慷慨悲怆的“对酒当歌”到悠悠内敛的“为君沉吟”,继而眼看“乌鹊南飞”的心急如焚,到“海纳百川”般的豪情壮志,理解诗人的“忧”置于国家之上。与此同时,进一步要求学生通过设身处地的想象,走进作者的内心世界,体会诗人渴望“天下归心”“一统天下”的壮志,在比对历史作者与现实自我的差异中,发掘并理解传统精神内涵和要义,传承文化精髓。

(二)教学内容注意点线面体融合

“点”是基于学习目标下设置的教学知识点。“线”是串联知识点的线索,可作空间、时间、逻辑、情感等。“面”则为“点”与“线”的交织,多面成“体”,横向拓展,纵向挖潜,讲求教学内容的综合和升华,对标提高学生的语文核心素养。《短歌行》以一念“忧”思统领全篇,教师可从“忧”这一“点”着手,引导学生从“忧”什么、为什么“忧”、怎么写“忧”的逻辑线索展开勾连建构,通过抓住诗人寄予“忧”思时所表现的情感变化,多层面、多维度地进行审辩思考和分析,了解和深究诗歌的内涵和文化价值。作者的“忧”从“对酒当歌”这一幕展开,外部的美酒和高歌,与内心的忧愁幽思形成反差,师带生瞬间进入作者“设计”的矛盾空间,引发学生思考“唯有杜康”的感慨就意味着“譬如朝露”的人生当醉生梦死?恰恰相反,醉生但梦不能死,作者“慨当以慷”的“忧”歌恰是追梦的歌。教师结合时代背景和作者经历介绍,教会学生知人论世,多方面观照剖析作者“忧”的内涵和意图。尽管当下“昼短苦夜长”,可作者的“梦”绝非因醉而生,作者的抱负由他一步一脚印的艰苦历练撑起,时光流逝的无情更触发作者抓住时机建功立业,一统天下。这是一代政治家的英雄本色,是高筑于一国之上的忧,试问这忧怎可为杜康酒所能消解?

(三)教学方法重视启发式引导

围绕教学目标,教师在课上合理创设问题情境,设计递进式的闯关问题,实施启发式教学。比如,教师抓住乌鸦“绕树三匝”与“一沐三握发,一饭三吐哺”的典故相比照,异曲同工之妙在何处?作者的意图是什么?若换作是你,此情此境中你会如何表达自己的呢?教师引导学生在问题情境中开展小组合作探究,强调学生不应局限于教师的问题框架,而要主动思考,跳出常规找到疑点,积极发问。学生亲手“解剖”诗文,理解诗意,从曹操心急如焚、求贤若渴的情感表现中,突出其天下归心、一统天下的豪情壮志,从文化精髓中吸收精神动力。值得一提的是,教师应尽可能帮助学生实现“学一课知一类”,有意引导学生总结解决问题的方法和技巧,比如咬文嚼字、知人论世、联系传统、典故溯源、纵横比较等,帮助学生站在制高点上把握诗歌内涵,继而促成文化传承。

(四)过程考核重视学习产出质量评判

基于学习产出为导向的课堂考核评价是以学习目标为导向,评价学生学习产出的“质量”。结合一线教学实际,笔者在《短歌行》的教学考评中重点关注学生文化传承达成度。围绕学生的外显行为投入和内隐情感投入两个维度作形成性评价。外显行为投入分为基本学习行为和高阶学习行为。对基本学习行为的评价,以引导学生自评为主,通过设计一些简单的学生自评表,引导学生自我检查字词音义、文意理解、情感把握等基本学习情况。高阶学习行为评价则侧重考评学生在古诗学习过程中各环节中的表现,评价学生有否达成一种文化认同,形成正确的意识形态,并在主观能动性作用下实现文化传承。笔者设计的《<短歌行>教学考核量化表》中,将高阶学习行为分为“解构-深挖-批判-重构”四个环节的表现评价。“解构”是学生将课上所学的内容与以往的知识经验联系起来,能对学习内容进行整合、反思和分析判断,能通过小组合作探索等方式解读诗歌内涵。“深挖”是在理解诗歌大意的基础上,深入挖掘诗歌的精神文化价值。“批判”是能积极与老师、同学进行交流和讨论,清晰表达自己的观点,大胆提出质疑,有创新意识,言之有理。“重构”是能结合课上所学知识,撰写文学短评,论点明确,论据充分,结构合理,语言准确流畅。有异于外显行为投入的评价,情感投入维度的评价着眼于学习目的的认知,文化内涵的认同,学习意志的体现,主要帮助学生通过自评与他评的方式,反思对古诗的学习兴趣、课堂学习参与度,理解并解释诗歌的文化内涵,认同诗歌的传统精神价值,并用自己的话将诗歌的精神内涵告诉身边人等。

三、结束语

以产出为导向的古诗教学,契合新课标的要求,强调学生对文化传承任务的落实,帮助学生不仅从传统着手,学习和理解古诗的传统文化内涵,更要深挖其传统精神价值,到传承中去,弘扬中国优秀文化。以“目的地”为起点的教学设计,也促使教师在反向设计教学的过程中,不断反思教学的实施,有针对性地强化学生的传统文化素养培养,推动立德树人的落实见效。