经济学专业特色建设的路径探索

——以湖北工程学院新技术学院为例

何 辉

(湖北工程学院 新技术学院,湖北 孝感 432000)

我国自1999年开始实施高校扩招以来,高等教育蓬勃发展,毛入学率不断提高,与此对应的则是高校毕业生数量连年攀升,大学生就业难成为社会热门话题。国家“十四五”规划纲要提出要“提升高等教育质量,推进高等教育分类管理和高等学校综合改革,构建更加多元的高等教育体系”,“建设高质量本科教育,推进部分普通本科高校向应用型转变。建立学科专业动态调整机制和特色发展引导机制,增强高校学科设置针对性”[1]。在高等教育普及化的今天,高校如何找准自身定位,突出办学特色,已经成为每所高校都在认真思考的问题,“必须高度重视内涵建设和特色发展以及差异化发展的战略规划与路径选择”[2]。对于专业特色建设,学者们也做了大量研究。主要集中在三个方面:专业特色建设的意义和价值、学校及专业差别特色化、特色建设实现方向和路径。从研究的趋势可以看出,应用型高校将是未来行动的主体,更微观和操作层面的路径探索将是研究的重点[3]。对于正处于转型期的独立学院来说,打造特色,创新发展,更是当务之急。因此,本文从湖北工程学院新技术学院的实际出发,分析该校经济学专业的发展所面临的问题,分析其兴衰的原因,并对专业特色建设提出建议和对策。

1 理论基础

1.1 高等教育普及化理论

1973年,美国社会学家马丁·特罗(Mardin Trow)教授以适龄人口高等教育毛入学率为指标,把高等教育发展划为三个阶段:适龄人口高等教育入学率大约在15%以内的为精英教育阶段;大约在15%~50%为大众化教育阶段;在50%以上为普及教育阶段[4]。2019年,我国高等教育毛入学率从2003年的17%增长到51.6%,这标志着我国高等教育已从大众化阶段正式进入普及化阶段[5]。而高等教育普及化对高校办学提出了更高要求,分类发展、特色发展成为重中之重。因为只有各个学校办出特色,才能提高整个高等教育系统的整体效益[6]。

1.2 竞争优势理论

1776年,亚当·斯密在其著作《国富论》中提出了绝对优势理论,他认为在国际贸易中,每个国家应该专门从事其具有绝对优势的产品的生产,进口其具有绝对劣势的产品。然而,该理论无法回答在产品生产中均处于绝对劣势的国家是否应该参与国际分工的问题。1817年,大卫·李嘉图提出了比较优势理论,他认为就算一国在每种产品的生产上都没有绝对优势,也能通过对相对优势产品的专业生产获得贸易利益[7]。鉴于此,软硬件条件均不占绝对优势的地方普通高校应打造特色专业,形成比较优势,以实现健康稳定的发展。

2 经济学专业在湖北工程学院新技术学院发展的历程分析

2.1 发展现状

主要从招生规模和就业方向等方面进行分析。

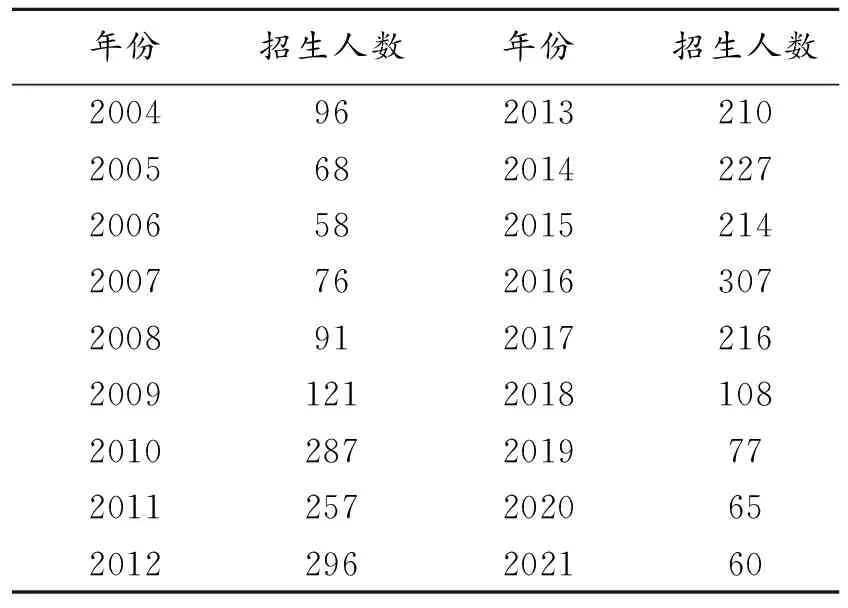

从2004年办学到现在,经济学专业招生人数经历了先升后降的趋势,办学5年后,该专业招生人数达到了100多人,并且在该专业培养方向细化后,更是迎来了发展的顶峰,招生人数一度超过200人。但近几年开始,该专业招生人数连年下降,2021年更是降至低谷(见表1)。

表1 经济学专业历年招生人数

从毕业生的就业方向看,公务员、事业单位、银行证券保险业、教育培训行业等都有,但受学校层次制约,更多的学生去往中小企业,甚至有相当大一部分同学从事与本专业无关的工作。

2.2 问题分析

第一,从专业方向来看。经济学专业在2010年分方向(经济管理方向和国际经济与贸易方向)招生后,专业扩张加快,发展迅速。而后在取消专业方向分类后,招生人数逐渐萎缩。根据学生和家长的反馈来看,大家对经济学专业的认识不够深入,学习目标不清晰,对该专业未来就业前景茫然。由此可见,经济学专业特色建设对专业的发展非常重要。

第二,从培养目标看。2016年培养方案中,经济学本科专业的培养目标描述如下:本专业培养德、智、体等全面发展,具有一定的创新意识和应用实践能力,能在地方政府部门、企事业单位和社会团体从事经济分析、预测、规划和经营管理等工作的应用型高级专门人才。培养目标制定过高,不太切合地方独立院校实际。

第三,从课程设置看。课程设置里专业必修课遵循国家相关规定开设,专业选修课则是结合院校实际开设多门,供学生选择。在最新的培养方案中,经济学专业选修课既设有经济博弈论、发展经济学、网络经济学、区域经济学、产业经济学等理论性强的课程,也有国际贸易、外贸英语、财经应用写作等贸易类课程,有国际金融、证券投资、商业银行经营学、金融市场学等金融类课程,还有管理学、市场营销等管理类课程。课程设置充分考虑了学生多样性需求,兼顾学生进一步深造或学习兴趣等各类需求。但从学生的反馈来看,学生认为所开设课程种类过多过杂,什么都学但什么也学不深,专业特色不明显。

第四,从师资配备看。由于学校位于非省会城市,加之“校中校”的身份,专职教师极其缺乏,财经政法系4个本科专业,4个专科专业,教学管理人员和专任教师总共才18人,日常教学运转必须依靠主办高校的师资。自有教师所带课程门数多,非教学任务重,非常不利于教学水平的提高,且由于种种资源的约束,教师自身教研和科研水平不高。

第五,从学生就业质量看。尽管办学十多年来,经济学学生的一次性就业率一直与同类高校相当,也有部分同学考上公务员、事业单位或在国有企业任职,还有少量自主创业,但所占比例偏低,大部分学生去往中小企业,而且有很多毕业生从事与本专业不相干的工作。

3 经济学专业发展的环境分析

随着学校一步步的发展,专业发展的内外部环境逐渐发生了变化,运用SWOT分析法,对该专业发展面临的优势、劣势、机会、威胁分析如下。

3.1 优势

首先,随着中考分流以及高考改革,招生质量将会逐渐提高;其次,学校虽办在地级市,但因学校名称冠以省名,招生人数在一定时期内会保持稳定;再次,教师虽数量不多,但在校多年,对当地经济发展以及专业前景有比较清晰的认识。

3.2 劣势

最大的劣势在于师资。薄弱的师资,让专业建设沦为空谈。没有学科带头人,发挥个人科研或其他资源等方面的优势,带教一批专业教师,提升教科研能力。没有专门的企业导师,带领学生开展基于能力提升的专业实践。曾经一度开办金融特色班,受到了学生的普遍欢迎,然而由于缺乏长效激励机制,没有专业老师接洽,办了一期就匆匆结束了。

3.3 机会

独立学院经历了20年左右的发展,对高等教育的发展和经济的发展做出了重大贡献,根据宏观战略统一部署,逐渐退出历史舞台,可供选择的转型方案有3个:转为公办、转为民办或退出办学。如今大部分独立学院已完成了转设。从本校来看,退出办学不可能,那么无论是转为公办或是民办,应该都会给其发展带来巨大机遇。

3.4 威胁

经济学专业在众多高校中均在举办,同层次高校因其地理优势,各项资源丰富,有利于学校人才的引进,与企业或相关部门的合作,更容易办出特色,吸引更多优质生源,从而进入良性循环,这些都对本校形成外部竞争的威胁。

4 国内外经济学专业特色建设经验总结

美国斯坦福大学荣誉校长杰拉德认为:“坚持大学自我管理和相互竞争的灵活结构,一所大学一定要有明确的定位,以便与其他大学区分开来。”[8]美国的大学经济学专业不论在公办高校或是私立高校都发展得很不错,主要原因在于其定位清晰。如芝加哥大学,仅用了不到10年时间成为研究型大学里的佼佼者;班尼迪克大学则定位为教学型大学,通过培养目标市场化定位、个体化培养方案制定、重基础强实践的课程设置、校际学分互认原则、线上线下混合式教学方法,人才培养成果斐然[9]。

在日本,开设经济学专业的高等学校众多,这点与我国情况类似。但通过对这些高校的入学、毕业、课程设置、数学基础、经济学专业知识水平等对比分析发现,层次较高的学生和层次较低的学生对经济学专业知识的掌握程度是不一样的,因此不同层次的学生本科教育应有所不同[10]。

国内对专业特色建设的重要性,学者们早已形成共识,认为培育特色专业既是培养人才的迫切需要,也是加快学校发展的重要途径。

具体到各类各级高校,经济学专业特色的形成条件、具体内容,却各有不同。

1)综合性高校。综合性高校办校历史悠久,学校综合实力强。它们通常以“建设一流专业,培养基础人才”为目标,专业特色定位于高级人才。因此,在专业特色建设过程中,强调“宽口径,重基础”。如武汉大学提出经济学本科教育应重视“广博”,认为课程体系的设置既要帮助学生奠定扎实的经济学理论基础、掌握经济学分析方法尤其是定量分析方法、初步具备经济学研究能力,又要有跨学科的人文素养,还要了解经济不同层面的知识如金融证券、中央银行、国际贸易等。辽宁大学以经济学专业为基础,建立了首批“国家经济学基础人才培养基地”,从人才培养方案、教学内容、教学方法、师资队伍建设、招生与培养制度等方面进行了全面变革,专业特色建设成效显著,社会评价较高。

2)行业特色型高校。行业特色性高校有独特的社会性标识,因此大都结合行业特色来建设经济学专业特色,取得了较好的效果。如北京物资学院突出流通经济特色;西北政法大学突出“法商结合”的经济学专业特色;湖南农业大学强调农业和数理分析特色,突出农业经济学特色;黑龙江大学强调“对俄”和创新,突出生产力特色;中国地质大学提出“宽口径厚基础、金融与国际贸易专业知识精深、具备资源环境经济与管理知识”的高素质人才培养模式,突出资源环境经济学特色;重庆邮电大学重视学生实践能力提升,突出信息经济学特色,学生就业领域主要在通信业和金融业。

3)地方院校或民办高校。地方院校办学实力有限,通常强调服务地方的功能特色。如太原师范学院提出“强化基础、注重实践、分流培养、服务山西”的经济学专业特色。

民办高校办学能力参差不齐,大多特色不明显,培养方案趋同。但也有例外。如湖南涉外经济学院,由于其涉外特色,开创了“外语+专业+技能+创业素质”的人才培养模式,办学质量得到社会普遍好评。

5 经济学专业特色建设的路径建议

关于经济学专业特色建设的总体思想,既要以马克思主义经济学为指导,体现出社会主义特色,又要结合高校自身情况,体现出学校特色。结合学校办学性质、所在地区、学校资源等实际,我们提出以下建设路径。

5.1 培养目标定位

首先,要对学校进行清晰定位。作为位于三四线城市的转型时期的独立学院,无论是硬件还是软件都很缺乏,只能定位于教学型大学,那么它所培养的学生就是应用型人才。

5.2 培养模式

在借鉴国内外经验的基础上,我们提出“专业+思维+人文素养+创业素质”的培养模式。“专业”指的是要具备较为全面的经济学专业知识;“思维”是指要培养经济学思维,对社会经济生活的各个方面要有专业的思维和眼光,进行专业分析;“人文素养”则是结合学校办学历史和优势特色,师范生的求真求实、为人师表的情怀以及“孝文化”优秀文化传统,强化对学生人文素养的培育;“创业素质”是指重视学生实践能力提升,既要有创新思维,又要掌握特定的技能。

5.3 课程设置

特色专业建设的核心在于课程设置,通过横向对比研究发现,经济学专业特色鲜明的高校都对课程进行了模块化设置,本质上就是对该专业培养人才的方向有了划分。结合办学实际,我们也应设置两个课程模块:宏观经济学(经济管理)和微观经济学(金融和贸易)专业课程模块。在宏观经济学模块,主要设置经济思想史、中国经济史、外国经济史、管理学、产业经济学等课程;在微观经济学模块,主要设置国际贸易、国际金融、国际市场营销学、商务英语、商业银行经营学、国际结算等课程。

5.4 师资

在专业特色建设过程中,师资是重点。教师首先要有自身的特色,通过推行“一师一优课”,每名老师建立起自己的品牌课程,以点带面,促进课堂教学质量的全面提升;保持对现实社会和前沿问题的敏感度,加强科研,提升专业素养;充分利用线上线下多种资源进行教学,培养学生主动学习和自学的能力;创新教学方法,以生为本、立足本国、问题导向、融合思政,强调对实际问题的解决能力和人文素养的提升。

5.5 学生

以生为本,要对专业素质、思维模式、人文素质、创新素质进行融合教育,其中,特色在于人文素质和创新素质的培养。一方面,充分利用学校地理优势,依托湖北孝文化研究中心,对学生进行中华民族优良文化传统和社会主义核心价值观教育,同时,在所有专业课程中,融合思政教育,全面提升学生的人文素养,培养学生的家国情怀,树立经世济民的伟大理想。另一方面,充分利用现有学科资源,开展学科融合教育,将经济学与工程、建设、设计等相结合,强化学生对经济学应用性的认识。开展与企业的合作教育,帮助企业解决实际问题,如工行无卡取现推广难的调研、沃尔玛竞争优势缺失的调研等,在此过程中,锻炼学生专业知识的应用能力。此外,鼓励学生参与国家、行业、企业举办的各级各类比赛,培养创新精神,提升实践技能。