课程思政背景下新时代军队院校本科生导师制创新研究

杨俊超,史越,祝娜,延静

(空军工程大学 装备管理与无人机工程学院,陕西 西安)

一 引言

本科生导师制创立于14世纪的英国牛津大学,被誉为“牛津皇冠上的宝石”,是国外一流高校在长期人才培养实践中摸索出的宝贵经验。国内自2002年北京大学和浙江大学开展本科生导师制试点,在创新人才培养模式、提升人才培养质量方面并取得了显著成效[1]。本科生导师制旨在对学员进行全方位指导和全面育人,其性质定位是课堂班级授课制的补充、延伸和深化。实践上,本科生导师兼具“教育者”和“管理者”双重身份,融合“教书”“育人”两大职责,可以在更宽松的语境中言传身教,学员更易于接受导师潜移默化的人格示范。本科生导师制具备天然的“渗透式”隐性思政功用,因此,在当前军地院校全面加强课程思政建设的背景下,加强本科生导师制创新研究,对进一步提升思政育人质效具有重要的理论意义和实践价值。

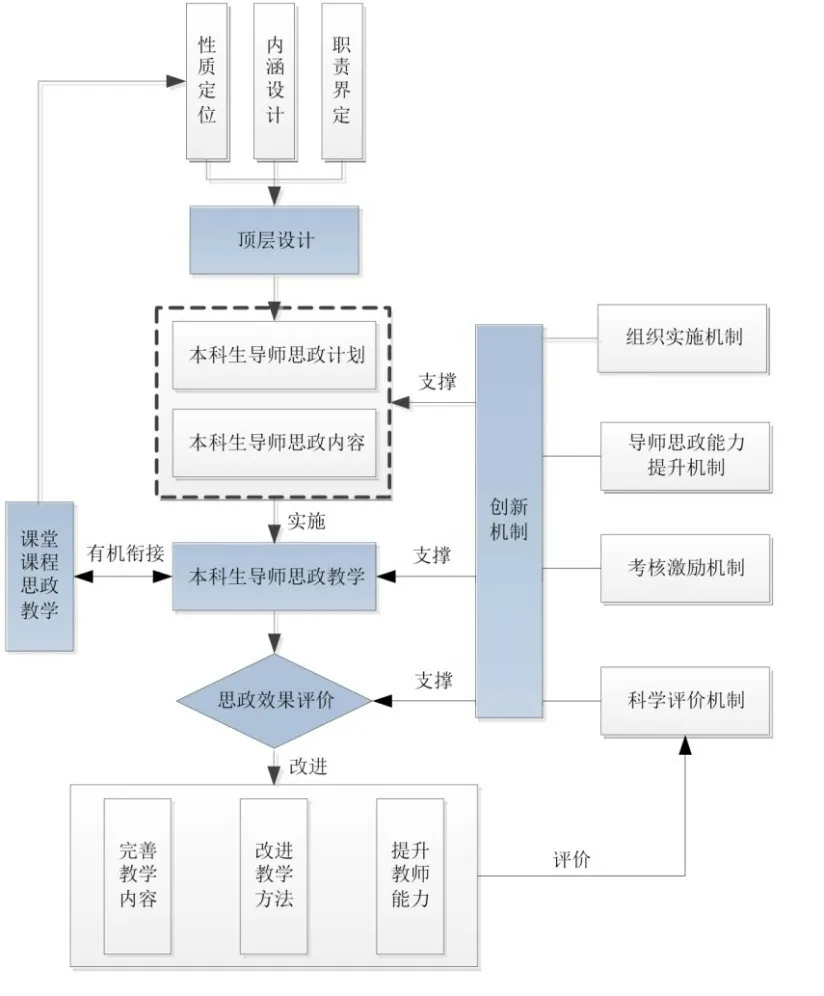

本科生导师制应当与课堂上的课程思政形成有效衔接,本科生导师特别是专业导师,应通过开展一对一式的教学互动,以达到深化、固化和升华课堂课程思政育人效果的目的。但是,由于军队院校本科生导师制尚处于探索阶段,顶层设计和相关配套机制还不健全,实践路径与效果评价等还不明确,与课堂课程思政尚未形成有机融合的相互促进作用,影响了本科生导师制思政功用的发挥[2]。因此,本文按照“顶层设计、机制创新、有机衔接、全程闭环”的思路,通过系统梳理分析军队院校本科生导师制开展思政存在的问题,探索研究军校本科生导师制的内涵创新、制度创新、模式创新和实施路径创新,力图构建贯通课上课程思政和课下导师思政的全过程闭环链条,为构建多元、全程、协同的生动育人格局,进一步提升教学质量和人才培养质量提供参考。

二 军队院校本科生导师制思政的主要问题

军队院校本科生导师制是指,在军校大学本科学历教育阶段,建立课堂之外教员与学员相对稳定的指导关系,教员对学员政治思想、课程学习、军事素质、专业发展和人生规划进行全程指导。目前,各军队院校根据人才培养定位,都制定了本科生导师制相应实施办法,例如按照指导内容,将本科生导师分为政工导师、学习导师、军事导师和专业导师四种类型,分别从政治思想、课程学习、军事训练和专业学术方面有侧重地对学员进行指导。但是,从思政育人效果上看,特别是课程思政背景下的本科生专业导师,还存在着诸多不足,如导师职责界面、内涵发展、显隐性制度配套、考核激励等方面,均存在一定程度的缺失[3-5]。

(一) 导师思政职责要求不够明确,思政育人导向不够鲜明

某军队院校《本科学员导师制实施办法》(以下称《办法》)中规定,专业导师主要负责学员专业认知、科技素养和职业规划等方面的指导,依据学员个体差异和兴趣特长,引导学员明确成长目标,建立职业规划;注重学员综合素质养成,强化学员专业课程学习,指导学员个性发展;培养学员实践创新能力,使之具备解决部队岗位任职实际问题的创新素质。客观上看,《办法》中对本科生导师密切结合专业课程特色,回溯专业教学初心,切实做到从强国兴军的角度看待专业知识,将“立德树人,为战育人”目标融入各自教学过程中的职责要求还不够清晰,思政育人的功能导向还不够鲜明。

(二) 导师思政育人计划不够完善,思政教育内涵不够丰富

本科生导师制面向全体本科生学员开展,基数远大于研究生学员。同时,为学员开展个性化指导,对导师思开展思政教育的能力和精力提出很大挑战,迫切需要系统合理的思政教育计划和精确高效的思政教育学内涵设计。且受制于繁重的教学科研任务,导师思政教育实施往往随意性较大,内涵缺失,容易导致育人流于形式、成效不高,不能兼顾专业教育质量提升和思政育人效果提高目标。

(三) 导师思政效果评价不够完善,考核激励机制不够配套

目前,教员的专业考核以教学和科研成果为核心指标,本科生导师制指标权重较低。对导师思政教学隐性成效的评价很难量化,容易造成师生双方仅关注专业学习和毕业设计任务完成情况,消极对待。与此同时,课程思政背景下,本科生导师制要求导师创新指导方式、拓展指导内容,精力投入大幅增加,必须通过强化考核激励,以确保导师开展思政教育的充足动力。《办法》中明确,本科生导师的考核结论是教员评功评奖、晋职晋级的重要参考依据,但实际结论运用中,往往只将本科生导师工作换算成课时量纳入统计,更没有对思政工作的认定和奖励,激励效果有限。

三 课程思政背景下新时代军队院校本科生导师制的创新模式

以新时代军事教育方针为指引,在课程思政建设背景下,开展新时代军队院校本科生导师制的顶层设计和机制创新,实现有机衔接、全程闭环,构建新时代军队院校本科生导师制的创新模式,总体思路如图1所示。

图1 新时代军队院校本科生导师制创新模式

(一) 优化新时代军队院校本科生导师制顶层设计

新时代军队院校本科生导师制的性质,是以新时代军事教育方针为指引,确立“德才兼备的高素质专业化新型军事人才”的人才培养目标,突出“有灵魂、有本事、有血性、有品德”的人才培养要求,充分发挥教员在学员培养过程中的引导作用,有机融入学科基本教学,促进学员全面成长与个性发展。新时代军队院校本科生导师制定位,是课堂班级授课制的补充、延伸和深化,在创新人才培养、提升教育质量和铸魂育人等方面发挥独特作用。优化新时代军队院校本科生导师制的内涵,要进一步覆盖学员的思想政治能力、军兵种情结、职业精神、科学素养、学习创新等综合素质。

著名教育家马卡连科说:“教师的威信首先建立在责任上”。要从顶层设计上明确,本科生导师是学员培养质量的第一责任人,导师要具有高度的责任心和奉献精神,“育人”是比“教书”更重大的职责。要善于深入挖掘导师指导教学活动中所蕴含的价值追求,精于设计、巧于融通,引导学员求真向善尚美中坚定信仰信念、增强学习动力,实现传授知识、培养能力、塑造正确人生观的有机融合。

(二) 创新新时代军队院校本科生导师制制度

新时代军队院校本科生导师制制度创新,可以从组织实施、导师能力建设、考核激励、效果评价4个方面综合发力,从制度上确保思政教学质量,推动思政的深入开展。

在组织实施方面,重点要科学制定本科生导师思政计划。落实《办法》中规定导师于每学期初会同指导对象研究制定学期指导计划的要求,同时结合各类教学检查和训练督查,检查计划执行情况。导师思政教育计划的内容要具体化,一是要结合专业知识辅导,加强专业、职业认同的引导,增强学员对部队任职岗位的归属感和职业精神;二是要结合科研项目研究,用部队实践和急难问题激发学员研究动力,提升科研创新能力;三是要结合部队综合实习、跟产跟研等实践活动,将课堂上所学理论知识与工程应用相结合,在“大思政课”视域下将思政元素融入各环节,贯穿于部队生活全链条,达到培育学员战斗精神、锤炼胜战本领、强化爱国情怀、培塑能力素养的目的。

在考核激励方面,进一步提升导师工作量指标权重,落实优秀导师在评功评奖、职称考评等重要环节给予优先的政策。优化本科生导师工作量统计方法,可参照模改课超比例课时计算标准,让导师看到思政隐性工作能转化为显性的奖励,全面提升导师思政动力。

在成效评价方面,针对导师思政“潜移默化”的特征,采用多元评价方式,结合教学质量评价、导师自评、学员评价等多种途径。特别是教学质量评价指标,要涵盖思政教学目标设计、教学内容优化、教学方法重构、教学情境创设4个维度,注重实效、注重学员反馈,使对本科生导师思政的教学评价真正发挥应有功能。

(三) 打通新时代军队院校本科生导师制与课堂课程思政链路

本科生导师制不能脱离课堂教学而单独存在,要让课堂课程思政的观点、要素,在导师指导环节中得到印证,形成升华。一是要形成课上课下协调的思政教学内容体系,哪些在课上讲,哪些在指导中讲,形成呼应。二是要形成对课堂思政教学内容的深化、固化和升华,导师通过躬身示范、实践引领,当好学员知识领路人和灵魂“燃灯者”。三是要形成与课堂思政讲授为主教学方法差异化的教学模式,突出实战,突出岗位实践,形成灵活多样的教学方法。

四 结语

本科阶段是学员成长成才的“拔苗孕穗”期,是塑造健全人格、涵养家国情怀、提升人生境界的源头阶段。著名教育家梅贻琦曾经谈到:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小鱼尾随,是从游也,从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。[11]”本科生导师制是师生教学相长的有力纽带,是育人育才的重要载体。进入新时代,军队院校必须贯彻新时代军事教育方针,落实立德树人根本任务,把握新时代军事教育改革方向,从内涵设计、制度保证、路径优化等方面积极探索,破解矛盾问题,努力培养和锻造理想信念坚定、价值追求端正、道德情操高尚、意志品质坚韧的未来军队建设者,完成新时代军事人才培养的历史使命。