SMART原则下的教学模式构建

付芳,李继利,贾铁昆

(洛阳理工学院 材料科学与工程学院,河南 洛阳)

一 引言

混合式教学模式是将现代化教学方式与传统的课堂讲授式相结合所形成的多元课堂教学模式,在实施过程中,存在任务模糊化、教学资源相关度不高、时间控制不够精准、轻忽效果评价和反馈等问题。本文尝试在《材料合成与制备技术》课程的教学过程中引入企业管理理念——SMART原则,构建成套的教学模式,对课堂教学方法和教学手段进行改革、探索,使教学过程更加符合具体化、精细化要求,避免诸多传统教学的弊病,达到有效提高教学质量和整体师生学习能力和教学水平的目的,改善教学效果。

二 SMART原则概述

SMART原则源自管理学大师Peter Drucker,首先出现于1954年出版的《管理实践》(The Practice of Management)中,是企业目标管理的核心思想与准则。这一原则包含五个基本方面,即SMART中的五个字母:S,Specific(具体化)。指绩效考核要设定具体的、能够准确执行的指标,防止目标模糊化、笼统化;M,Measurable(可衡量)。指量化绩效指标,能够获得绩效指标的有效数据,根据数据对过程进度进行考核;A,Attainable(可实现)。绩效指标的难度适中,不能过高或过低,跳一跳即能够到;R,Relevant(相关性)。目标应和最终考核结果相关,实现绩效控制的目标;T,Timebased(时效性)。任务各环节需要设置时间节点,注重完成期限[1]。使用SMART原则,能够将模糊的、笼统的目标变得具体可行,更高效地完成相应任务。

三 基于SMART原则的混合式教学模式设计

将SMART原则引入混合式教学模式的教学设计和实施环节,例如选择网络资源、设计案例情境、安排小组任务等,提高课程的质量,更好地帮助学生树立正确的价值观[2-3]。目前基于SMART原则教学方面的研究主要是理论层面的,或是停留在教学目标设定的层面,少有系统的、可操作性的教学模式运用于高校课堂的教学过程中。下面将探讨SMART原则在教学各环节中的应用,提高课堂教学质量。

(1)教学设计

教学目标应该清楚、明确地传达给每位学生,并贯穿于整个教学活动中。将教学目标或阶段性目标量化,能更准确地评价目标实现的程度,要满足SMART原则中的Specific(具体化)。布卢姆的教育目标分类学提出将教学目标具体化的做法是以学生要实现的行为为出发点,把教学目标分成认知、情感、动作技能三大领域,进一步把认知分成识记、领会、应用、分析、综合、评价六个层次[4]。我们不仅需要把握教学目标的本质内涵,还要进行目标的分解、整理和归类,从不同角度具体化教学目标内容。

制定教学目标还要Attainable(可完成的),这是教学工作的核心,反映在教育内容的合理性和易接受性两个方面。教学目标的具体设定应基于学生的综合能力、资源和优势等,制定可以实现但又需要“跳一跳”才能够到的挑战性目标,保证杰出的学生可以轻松完成、努力的学生可以顺利完成、一般的学生可以基本完成,实现“分层教学”[5]。教师的工作职责主要是引导学生“开窍”,调动学生独立自主学习的积极性。教学目标立足于学生需求,要结合实际情况,通过调研学生对课堂教学和指导的满意度及时进行合理调整。

教学任务也要满足Specific(具体化)要求,即设计要明确、具体。教师要根据学情、课程特点布置明确的学习任务,在布置任务时要向学生清楚地表明任务目标、任务完成方法、任务相关参考资源等,防止学生出现理解上的偏差。

测试环节所涉及的知识点也应具体化(Specific),且知识点考核需要满足Attainable要求。例如设置基础知识题进行课前预习和课后复习检查;采用难度较高的、易出错和应用性的知识点进行课后考核,评估学生教学质量。

(2)教学资源

教学资源要符合SMART原则中的Relevant(相关性),与学生认知水平密切相关[6]。教师选用的资源可包括视频、文献、课程相关网站等。选择教学知识点相关的微课、新闻、动画等,提高学生的积极性,有助于掌握专业知识;阅读拓展材料,指导学生自主学习,扩充知识面;借助专业网站,追踪行业动态,为进入专业相关岗位奠定基础。精心选择教育云平台等课程资源或制作知识点微课,支撑学生课后反复学习,有效提升教学质量。

教学内容之间存在一定的关联性,某些章节的知识和定理有可能是另外章节的知识基础,可以通过回顾进行知识梳理和强化,对已学知识进行不断的细化和融会贯通,实现由点到线、由线到面的知识网学习;教学内容在不同学科专业及生活实践中的实际应用也具有一定的相关性,能够有效增进对不同知识点的深入理解和认识;工科课程所涉及到的爱国主义、民族自豪感、工匠精神等,都离不开思想意识和价值观念的引导。通过将思想政治文化教育理论及实践研究成果融入课程,帮助学生形成正确的三观,深化理解社会主义核心价值观。

(3)教学反馈和评估

教学效果和教学目标达成与否需要通过教学反馈和评估来体现。学习效果的反馈评估应有明确的描述,即要符合SMART原则中Measurable(可衡量)[7]。选用合适的网络工具进行数据统计和分析,根据数据诊断教学效果,评价学生各阶段的学习情况。

鼓励学生课后反思所学到的知识、仍存在疑惑的问题等,教师通过反思跟踪学生的学习状况,及时进行回复、调整。学生反思的过程使他们主动参与到学习过程中,提高学习的积极性。反馈和评估还应注重时效性,即受到SMART原则中Time-based(时效性)约束[8-9]。没有规定期限的学习任务通常会被搁置,无法按时完成。为了教学目标及时实现,可以有计划、分步骤地细化教学方案,每个阶段目标完成后按时进行考核,规定好完成目标的具体时间点和要求,对考核结果进行及时的分析和总结,掌握学生知识点的学习情况,因人施教。

四 案例分析——以《材料合成与制备技术》课程为例

本文基于SMART原则设计《材料合成与制备技术》课程的教学方案。《材料合成与制备》是具有较强的理论深度以及较高的实际操作的课程,这一课程涉及溶胶-凝胶、水热合成、电解合成、化学气相沉积、定向凝固技术等多种技术方法的原理、设备及流程,如果对于教学的要求和任务没有清晰的界定,在教学过程中没有调动和发挥学生的主动性,对于教学效果没有正确的评估,会使教学失效。

洛阳理工学院开设的《材料合成与制备技术》课程于2017年开始启用网络平台辅助教学,经过五年的更新、迭代形成了如今集多种教学模式和教学手段为一体的教学体系。在教学准备过程中使用SMART原则,有效地帮助教师理清了教学思路,确定了合理的教学目标,设定了科学的教学活动。

(1)教学目标设计——“S”和“A”的应用

教学目标的完成者是学生,把课程内容分成识记、领会、应用、分析、综合、评价六个层次,要设计学生能够完成的任务,明确任务达成的各种过程与方法[10]。教学目标设计要科学、合理,能够可测、可评价。

例1:《溶胶-凝胶法》教学目标设计

(a)识记溶胶、凝胶、溶胶-凝胶法等基本概念和优缺点,识记生产设备及其基本结构,完成习题一;识记溶胶-凝胶法的基本原理和合成工艺过程,完成习题二;

(b)应用溶胶稳定机制分析如何控制溶胶的稳定性,完成讨论主题一;根据溶胶-凝胶法的合成工艺设计溶胶-凝胶法合成SiO2气凝胶的实验方案,明确原料、温度与时间等工艺参数并能够进行优化、调控。

(c)溶胶凝胶法制备TiO2粉体的颜色与工艺条件息息相关,讨论从中可以得到什么启示?(参考:工匠精神、精益求精、细节决定成败等。)

从例1中可以看出教学目标的设计整合了知识目标、能力目标和情感目标,明确了学生在各个方面的目标,即能通过知识点识记独立完成习题、讨论和方案设计,指向清晰而明确。该目标给出了任务达成的各种过程与方法,如通过知识点的识记完成习题、应用溶胶稳定机制理论完成讨论主题一等,促进学生科学思维能力的发展。只有通过合理、具体、可操作的教学目标,才能有效落实教学政策。

(2)教学资源筛选——“R”的应用

《材料合成与制备技术》课程内容包含溶胶-凝胶法、水热法、定向凝固、化学气相沉积等共九章内容,阐述了目前常见合成与制备技术的基本原理、工艺流程和适用范围。该课程这些章节看似是割裂的、互不相干的,容易忽视其实际存在的内在联系和整体性。从形式来说,每章介绍一种合成与制备技术,章节结构相似,均由概述和历史发展、原理、合成工艺和应用实例四节构成;从内容上来说,可以根据这些制备技术所制备的材料种类进行串联,由近及远、推己及人,结合实时发生的新闻或者社会问题,调动学生的积极性和创造性,开拓学生的思维。

例2:分组作业——从所学内容中选取合适的制备方法,设计Sialon陶瓷的制备方案,详细阐述其原料、制备过程及表征方法。

针对例2中Sialon陶瓷的制备,纵观课程全部内容,筛选能够制备陶瓷的技术,包括溶胶-凝胶+烧结法、热压烧结和等离子体烧结技术,从中可任选一种进行方案设计,开阔学生的思维,培养学生的综合素质。

该课程主要内容为材料制备,以满足生产、生活需求为原则,包含着与生产、生活密切相关的知识。例如传统多线切割硅片生产中用到的PEG+SiC切削液,可以采用溶胶稳定机制分析其稳定性,保证形成稳定的悬浮液,不会造成SiC磨粒聚集,导致大量的硅片线痕。

该课程与学生的素质培养也息息相关。例如以新材料和新技术的开发作为切入点,将材料相关的科研动态、应用实例引入课堂,能够激发学生的爱国热情和自豪感;通过制备技术发展过程的学习,培养学生执着坚持、专注、创新的工匠精神及脚踏实地、精益求精的职业素养,为国家的工业发展做出应有的贡献。

例3:阅读第四章拓展资源中的“电解铝如何火中取栗”,学习讨论如何将碳中和、碳达峰落实到该行业。

电解铝是第四章电解合成的重要应用实例,该行业为高能耗产业,生产中消耗的能源86%来自碳排放最大的火电,如何降低碳排放量,实现碳达峰、碳中和目标是该行业发展的趋势。根据本章所学内容及本专业(新能源)的状况,解析电解合成的工艺过程,探寻落实碳达峰目标的具体措施。一方面培养学生将所学知识用于实际工程问题的能力,另一方面学习国家政策,强化绿色环保观念。

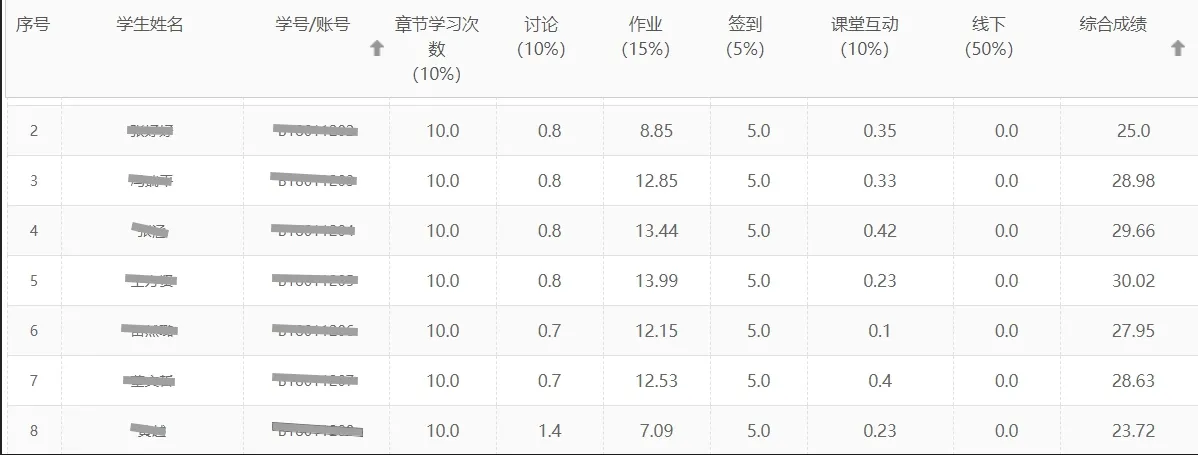

(3)教学评价和反馈——“M”和“T”的应用

《材料合成与制备技术》课程采用过程化考核,平时成绩占比50%,期末占比50%。一方面,利用网络教学平台评定平时成绩,设定各部分活动的权重(见图1),通过网络平台计分、统计(见图2),得到较科学的平时成绩,满足“M”的要求。另一方面,通过教学效果调查表、随堂测验等手段获得学习反馈,及时调整课程进度,提高课堂的有效性。

图1 网络教学平台平时成绩权重设置

图2 网络教学平台平时成绩统计

“T”表示时效性,在教学中体现在所安排的教学活动,包括随堂练习、讨论、作业等的时间限制。时间长会影响教学进度,时效短达不到教学效果。课堂时间有限,教学内容仅靠课堂接收是完全不够的。在课程设计时要利用学生的课后时间,并通过作业、分组任务、文献阅读任务等渠道实时地对学生的线上学习进行管理,有效确保达到教学要求。课后训练的时间把控是对课堂教学内容的巩固和教学效果的保证。

SMART原则中,“S”是引领,“M”“A”“R”和“T”是具体指导,环环相扣才能形成完整的教学活动体系。SMART原则的应用能够在《材料合成与制备》课程中合理使用“SMART”原则,既保证学生学到专业技能知识,又能通过线上教学的管理,保证学生得到必要的技能训练、完成知识拓展,实现科学思维和创新精神的培养,提高了教学质量,最终实现教学的根本目标。

五 结语

综上所述,通过《材料合成与制备》课程教学目标设定,定时、定量考核,内容设计等方面引入SMART原则,有助于高效管理课堂,提升教学质量和满意度,强化学生的自学能力。经过两年的教学实验,该模式具体的应用过程中依然有很大的完善空间,在以后的教学实践活动中仍需不断地进行探索和尝试,以达到更好的教学效果。