草莽不嫌求一士卅年知己忽天人

杜永梅

ー、缘起

现收藏于福州市博物馆的《伯乐相马图》,是徐悲鸿在1928年参加第一届福建省美术展览会期间,赠予福建籍艺术家陈子奋的。当时,徐悲鸿接时任福建省教育厅厅长黄孟圭邀请,由上海赴福州为省教育厅绘制巨幅油画《蔡公时被难图》,并为第一届福建省美术展览会开幕剪彩。

《蔡公时被难图》反映的是1928年济南“五三惨案”发生时,福州人蔡公时在与日本人的谈判交涉中被日寇极其残忍杀害的情形。福建籍外交官的惨烈遭遇激起了榕城民众的愤慨,时任福建省教育厅厅长的黄孟圭想到以此题材创作一幅作品,用以激励学子,警示后人(图1)。

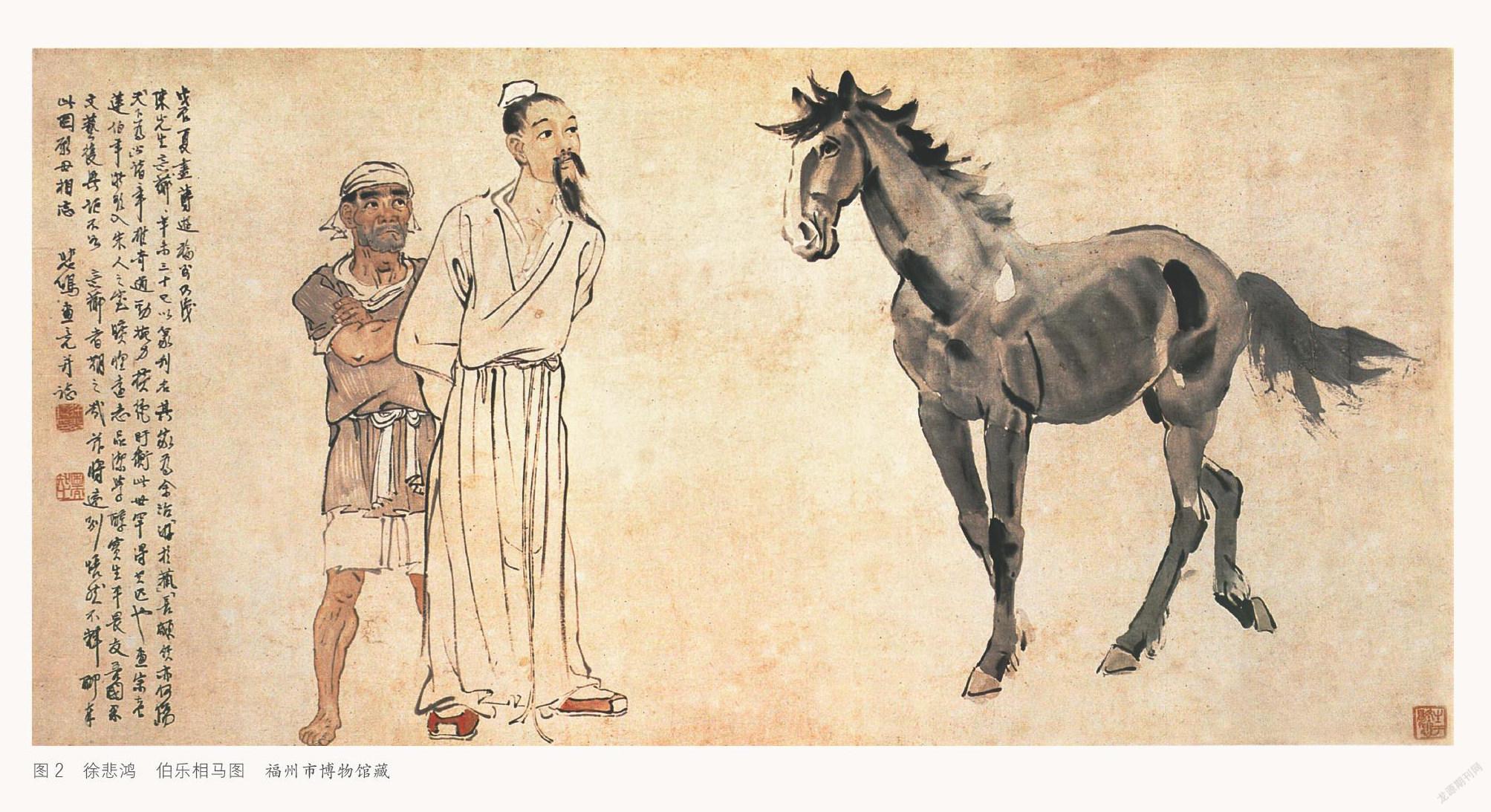

《蔡公时被难图》完成后,徐悲鸿随即前往参加福建省第一届美术展览会。展览会期间,徐悲鸿即对陈子奋的篆刻作品赞赏有加。他在日后的一封信中曾经说道“……精巧若寿石工,奇岸若齐白石,典雅则乔大壮,文秀若钱瘦铁。丁佛言、汤临泽等亦时有精作,而雄渾则无过于兄(指陈子奋)者。”徐悲鸿在8月21日,携带家眷往陈子奋当时居住的宿月草堂登门拜访。两人相见恨晚,畅谈艺理。徐悲鸿求刻“游于艺”等数方印章。临别时,他送给陈子奋一幅图作为回赠,即《伯乐相马图》(图2)。

该幅《伯乐相马图》,纵69、横138厘米。画面中两人一马相向而立,其中着长衫者为伯乐,双目炯炯,须髯生动,双手背于身后,对于对面骏马,已是了然于胸。伯乐背后的马夫,头巾束发,赤膊裸胫,双手交叉于胸前,骏马一匹,鬃毛与马尾虽略呈飞扬之势,但马儿的神情却是温驯的,整体注意了关节的刻画。从整幅画面来看,徐悲鸿通过墨色浓淡表现骏马的形体,人物描绘则是采用线描的写意方法,人物表情细致入微,千里马动感十足。画面题字曰:“戊辰(1928)夏尽,薄游福州,乃识陈先生意芗,年未三十,已以篆刻名其家。为余治‘游于艺‘长颠颔亦何伤‘天下为公诸章,雄奇遒劲,腕力横绝。盱衡此世,罕得其匹也。画宗老莲、伯年,渐欲入宋人之室,旷怀远去,品洁学醇,实生平畏友。吾国果文艺复兴,讵不如意艺者期之哉!兹将远别,怅然不怿,聊奉此图,愿勿忘,悲鸿画竟并志”。作品题跋中“陈先生意艺”指的就是著名的书画篆刻家陈子奋。

二、陈子奋其人

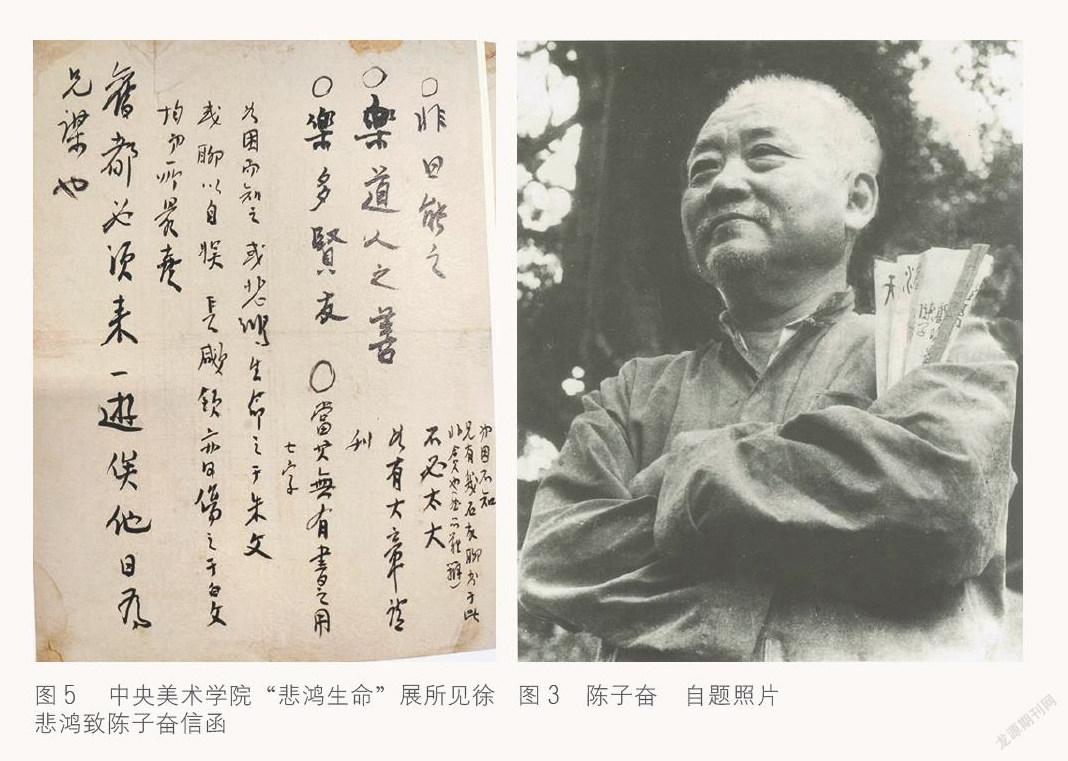

彼何人斯,白发浩浩。腹大瓠瓜,绝类乳媪。

或曰便上,藏有至宝。实窥其中,塞盈茅草。

胆小善惊,愁眉懊恼。忽而有触,大笑绝倒。

致力一艺,不爱研好。放夫至大,复归襁褓。

尤其于学,迟眠起早。画情诗理,竭力探讨。

金石文字,旁通参考。好古敏求,弥笃到老。

——陈子奋《自题照片》①(图3)

这首诗是陈子奋在70岁生日时自题的,以谦逊之姿回溯一生所学,“画情诗理,竭力探讨;金石文字,旁通参考。好古敏求,弥笃到老。”

陈子奋(1898~1976),原名起,字意艺,祖籍福建省长乐县,自署长乐陈子奋。

陈子奋的艺术成就是多方面的,其人物、山水、翎毛、花卉,无论写意、工笔,都自成一格。但对后世影响最大的,当属他的白描双钩与金石矜印。尤其是他的金石矜印,成就不亚于国画,正如徐悲鸿称许“雄奇遒劲,腕力横绝”。对于他的白描成就,国画理论家俞剑华在为《陈子奋白描花卉册》(图4)所做序中给出了如下评价:“以形写神,独具心得,尤其在章法的剪裁,位置的经营,既无一般俗套,又无标本缺陷,对于国画的发展必将有极大的好处。他的白描流利的地方如行云流水,顿挫的地方如屋漏痕,平正温和,宛转自如,精致入微地直接对物写生。吴昌硕用金石书法写意花卉,他用金石书法白描花卉,真所谓春兰秋菊、异曲同工。”

三、书信往还中的艺事探讨

据原天津艺术博物馆副馆长崔锦《读徐悲鸿致陈子奋书信札记》一文所载,该馆保存有二十四通徐悲鸿写给陈子奋的书信,最早的一封是1928年8月25日,最晚的一封是1950年7月12日。其中部分信件曾在2019年中央美术学院《悲鸿生命》展出现过。遗憾的是笔者也仅仅是在这个展览上看到了其中一封。但也正是这封书信,讲到了徐悲鸿最为珍重的《八十七神仙卷》上,就用了陈子奋所刻“悲鸿生命”印章,据笔者查阅,这枚印章还出现在徐悲鸿所藏任伯年作品《西施浣纱》上。《西施浣纱》的重要之处在于,该幅题款详细追述了徐悲鸿收藏任伯年作品的经过。由此,足见徐悲鸿对于陈子奋所制印章的珍视(图5、图6)。

在查阅相关资料过程中,笔者还找到了李永新所撰写的《陈子奋年表》(下称《年表》),其中原文引用了多封徐悲鸿写给陈子奋的信札,⑧从这些往还信件来看,有徐悲鸿向陈子奋求取印章的,现在徐悲鸿纪念馆所存的印章中,就有不少是出自陈子奋之手。有艺术风格探讨的,如徐悲鸿对于陈子奋双钩画法的推重,还有两个人对于艺术流别的探讨,如对任伯年的共同推重。另外,往还信件中,徐悲鸿还提及自己两次北上主持当时的北平大学艺术学院和后来的中央美院时,都曾力邀陈子奋北上共事,但陈子奋都没有成行。而第一次北上,徐悲鸿本人也仅仅坚持三月,就铩羽而归。除此之外,种种生活琐事,也在信件中时有出现,足见二人关系之亲厚。

对于这批信件,姑且按照内容所涉稍做讨论:

(一)写实之于双钩的意义

徐悲鸿自从和陈子奋订交,书信不绝。徐悲鸿回到南京后,很快给陈子奋报平安,并继续深入讨论艺事。信中提到他的福州之行,最大收获就是获一良友,治佳印10余方。我们由此推断,徐悲鸿在福州期间与陈子奋面晤绝不止一次。当时徐悲鸿在福州不过两月,但慧眼识珠,已对陈子奋的白描双钩之法及金石篆刻大加赞赏。返回南京后,他就将陈子奋所赠印章展示于谢公展,并将自己收藏的葛饰北斋画册寄给陈子奋赏鉴学习。⑧

这对于当时偏居福建一隅的陈子奋来说,无疑是一大幸事。艺事互赏,徐悲鸿一生,最令人感佩的,就是他对于同道中人的鼓励、资助、提拔。

1928年9月17日致陈子奋一函,对陈的绘画作如下品评:DB3C5DA0-053D-4195-A1E6-76518BF48BED

接孟圭先生转到大作三纸,或曼妙,或苍古,均不可多得之作。弟尤其爱白描幅。大树下佛幅,章法嫌寻常,白头乌神韵俱佳。

又指示陈说。

福州榕树盘根错节,树树入画,盍取法之。写树以淡墨先破树身,再乘湿施钩勒,则树必奇古。人鲜用之,弟喜用之者,似尚不恶。人物花鸟,此后须创新体。狂者不尊古人,而拘者则墨守太过,要皆无当也。⑨

1928年9月25日又致一函:

足下此时可专攻双钩写生,(对实物写生作稿,然后以己意布置,另写成幅,写大幅册页又可当小中堂用者,不拘长短。)摹闽中所产花鸟,务极精确,几欲令其可作标本用。然者数十幅,须简而洁。

1932年约2月22日:

双钩为中国画本原,足下可谓知所急务。惟双钩必须对实物摹写,约之以体,庶不空泛,否则仍无所得也。张君书旂,不照实物钩,故无足取。⑦

以上几封信函,最为集中的观点就是对于写实的推重,这是徐悲鸿“师法自然”观点在同道论艺过程中的集中体现。“师法自然”是徐悲鸿一以贯之的认识。这一认识形成后,推动了他“改良中国画”实践的深入。同时,这一认识也投射到与他相亲厚的友人身上,这封信中他与陈子奋言及榕树画法,可谓典型。这一看法在徐悲鸿的美术教育实践及美术品收藏上都有体现。

1937年11月下旬徐悲鸿曾应四川省教育厅之邀,代为招考中等学校图画教员,他就极力强调“师法自然”的重要性。考题中他要求画中有两个人在工作,耕田也好,挑水也好,但要看出是四川人。还有要一株大榕树,但树上不要画叶子。诸考生面面相觑。他解题道:“一个中等学校教员,当然不必要能写杰作!但是我要测验你们能否观察自然,若要用形象来区别人,自然甚难,比如说安南人当然大别于蒙古人,广东人不同于河北人。倘用打扮服装做区别更容易极了,头上裹了一大白布头巾,上身穿件长衫,而光着脚,这一看就是四川人了么!至于大榕树大异柳树,柳树大异于松树,倘画柳树不画叶,可能被认为别的树。但榕树盘根错节,又巨大非常,如写出被人误认,那就奇怪了。经他一番话,众生方悟然。”

徐悲鸿“师法自然”的观点同样落实在他的中国画收藏上。徐悲鸿对宋以来的院体花鸟画极为推崇,翻阅徐悲鸿相关画论,不难发现,他对南唐徐熙的花鸟画评价极高,早在1918年他参观故宫文华殿所藏书画时,就有如下评述:“南唐徐熙画《九鹑图》……宜乎冠绝千古,无人抗衡者也。凡鹑之喙、之目、之羽、之足、逼近真鹑,无少杜撰,而于俯仰、嘱啄、飞翔诸姿,尤运匠心,臻乎妙境。”⑨

目前笔者所知徐悲鸿应该没有收入徐熙相关画作,但这样的评述却可以帮助我们窥见徐悲鸿花鸟画收藏的原则。徐悲鸿收藏中有明人萧益之《山雉萱花》一幅(图7),画中山雉,弯折的头颈、清晰可数的翎毛、抓紧山石的爪趾,不也正是“逼近真山雉”吗?

陈子奋的双钩花鸟,深得徐悲鸿赞赏,同时,徐悲鸿也将自己“师法自然”的观点投射到了与陈子奋的讨论中。徐悲鸿与陈子奋的书信往来,不只是艺事探讨,也可以看出徐悲鸿对于陈子奋艺术发展方向的影响。“双钩为中国画之本源,足下可谓知所急务。”“惟双钩必须对实物摹写”“务极精确几欲令其标本用”等等提法,与徐悲鸿一贯的写实主义思想是一致的。这种在中国画创作中强调写实主义,是徐悲鸿将西方绘画中通过素描来确立精准的造型能力,以重现物象的思路,是他改良中国画一以贯之的思路。徐悲鸿给与陈子奋的创作意见,毋宁说是他个人艺术创作理念的推演。1928年恰逢徐悲鸿法国留学归来不久,改良中国画的抱负很自然会投射到与友人的艺事探讨中。

(三)对于任伯年的推重

徐悲鸿一生,对任伯年极为推崇,多有“第一人”的说法,且其一生,任伯年作品的收藏,亦不在少数。

徐悲鸿的收藏,首重也是那些精心观察造物的作品。1991年,天津美术出版社曾出版《徐悲鸿藏画选集》,(后文简称《选集》),影印其中最精品140余幅。翻检《选集》,清代画家任伯年的作品就占到了25幅,足见徐悲鸿对于任伯年的推重。1926年春,他在上海参观任伯年画展时说:“徐熙、黄筌没有他那样神韵生动;八大青藤没有他那样形象逼真。他算是画史上艺术表现技法形神兼备、雅俗共赏的杰出画家。”1950年撰《任伯年评传》又说:“伯年因得致力陈老莲遗法,实宋以后中国画之正宗,得浙派传统,精心观察造物,终得青出于蓝。古今真能作写意画者,必推伯年为极致。伯年于画人像、人物、山水、花鸟,工写、粗写,莫不高妙。吾故定之为仇十洲以后中国画家第一人,殆非过言也。”不难看出,徐悲鸿之所以大量收藏任伯年作品,正是因为任氏“精心观察造物”,师法自然而有独创。宗白华在《任伯年的一本册页》一文中还提道:有一个时期悲鸿在上海只要见到任伯年的作品,便倾其积蓄,广为搜集,当时友人开玩笑,说任伯年的作品后来越来越贵,这大概和悲鸿的推崇和搜集有关。①

有关任伯年作品的收藏过程,徐悲鸿曾在《西施浣纱》一幅的题记中有过说明:

吴君仲熊之祖酷爱伯年,无继,配伯年先生之女雨华,伯年既卒,遗稿皆入吴家。及仲熊与余相善,知余笃嗜,遂尽举以赠,因俱在其夙习两岁精品之外,而又不胜其装置也。中多未竟之作,趣味良深,如举玉按璞,念其所自。此幅写西施轻微雅逸,前无古人。仲熊信予,岂悌君子,吾心感为何如耶?

“笃嗜”二字,成就了徐悲鸿与任伯年作品的缘分, 也可说任氏作品觅得了真知音。《选集》所收录的任伯年作品中,确有多幅未竟之作,如《老树》一幅,徐悲鸿作题记如下:

伯年先生遗作,其石法前无古人,悲鸿题记。

(清)任伯年木石

“伯年先生遗作,虽未竟,而精彩已焕,诚可宝也。”

任伯年《老树》

另有《人物》一幅,应为任伯年画稿,人物身上尚有“色骨”“淡”“白”等字样,正如徐悲鸿所言,这样的未竟之作,或者画稿,正可按图索骥,就技法学习、研究角度上而言,可能比成品更有意义(图8~10)。反观陈子奋,对任伯年作品的摹习更是从年少时就开始了。其父陈吉光就让他临摹家藏《任伯年六法大观》等画谱,随后子奋以毕生之精力深研任氏这一画派,极为推崇任伯年。他认为:“发扬和继承传统,应寻流溯源,以其最近的加以继承发展,假如舍近图远,遗弃当前的桥梁而欲稽远入深,不但困难而且无益。”①如早期作品常在其画面上钤以自刻闲章“我师任颐”“山阴行者真古狂”。?成名之后,其敬仰之情仍在画作上时时流露出来,有“平生低首任山阴”之句。他还用心临摹任伯年的学生舒浩的白描画谱,直至晚年作品中有的还似舒浩风格。1958年由福州市国画研究会刻印刊行的《国画研究》第一期,就刊登有陈子奋撰写的《任伯年的生平及其畫谱》一文。DB3C5DA0-053D-4195-A1E6-76518BF48BED

正是由于徐、陈二人对任伯年的一致推重,徐悲鸿就曾经寄过任伯年的画册给陈子奋:意芗吾兄惠鉴,久违。伏维佳胜,想杰作又增几许?经子渊所藏之伯年画册,已由神州国光社出版,另包奉寄。?信中提到的经子渊,即经亨颐,我国近代著名教育家、书画家。经子渊与书画家交游广泛,与陈树人、张大千、黄宾虹、郑曼青、何香凝、赵少昂等书画家都有合作的佳作。例如,经子渊就曾与树人、曼青、大千合作牡丹,“共醉春霜后,娟娟各一枝”;徐悲鸿也曾经与经子渊于1928年合作《竹枝母鸡图》,现藏辽宁省博物馆,款“戊辰春日,偕心斋兄谒子渊先生,方兴致淋漓挥写书画,即假纸笔写此,子渊先生并为补竹成幅”。?1935年初夏,徐悲鸿又应经亨颐之邀当场画《二牛图》送经亨颐,经亨颐即做诗《悲鸿画二牛》:“壮牛为婿老牛翁,辛丑式宾丁丑侬。 彼此同为劳碌命,写真多谢徐悲鸿。”?两人交往可见一斑。因此,徐悲鸿《画范》收录经子渊收藏的任伯年册页《鹦鹉》,既反映了徐悲鸿与经子渊的交往和艺术追求的共同性,也说明了徐悲鸿对任伯年动物画之肯定和推崇。徐悲鸿在《任伯年评传》中谈及任伯年佳作时提道:计吾所知伯年佳作,首推吴仲熊藏之五尺四幅《八仙》,若册页,则经子渊藏有十五纸,中有四纸可称杰构。①

(三)金石篆刻的根与意

徐悲鸿一生,可谓“印奴”,对金石印章篆刻几近痴迷。从两人的信件往还中,我们可以看到徐悲鸿对于篆刻艺术的很多看法。

第一,篆刻作品须着意于字源字意。

在上文所述1928年9月17日徐悲鸿致信陈子奋时,曾附有齐白石拓印一纸,印文内容为“清寂”“一切画会无能加入”。就是在这张纸上,徐悲鸿写有相关跋语,道出了自己对于齐白石所刻印章的评价:“齐山人年七十一与弟最善,于说文未致力,故屡有不救之病,但其佳(者),真率烂漫,不可几及。”⑧

徐悲鸿对于齐白石的书画篆刻都极为赞赏,但在这封信里,他也客观指出,由于齐白石对于《说文》未加深入研究,故在刻印中便会犯无可救药之病。

作为金石篆刻家,博洽的知识积累,敏捷的艺術才思固然重要,但都必须建立在深厚的古文字学基石上,这一点也正是篆刻艺术与诗词书画最大的区别。诗追李、杜,画摹唐、宋,书法晋、唐,印则必须师宗秦、汉。《说文》讲的是中国字的源流,需要的是古文字学的功底。

无论何种字体,其源头都要从《说文》里找。金石刻印,字少意远,如不深入探讨字义,而仅仅讲究印面谋篇布局,怕就要谬以千里了。赵孟烦、吾丘衍等人能成为“篆刻艺术家”的典范,也正是因为他们精研古代印式,精于古文字书艺,才有能力开创自用私印艺术化的道路。比之齐白石“于说文未致意”,陈子奋对于文字训诂之学用力颇深,20世纪40年代末期,他在“奢飨几不继”的情况下,购得《说文洁林》一部。该书卷帙浩繁,这里有必要稍作介绍,以明了陈子奋鼎力学问之志。众所周知,古文字学在我国的学术脉络里,属于小学的范畴,追寻的是字源字意。中国文字,属于表意文字,随着时间流逝,字初创时的本义往往会有变化、演绎,此时追踪草创时的本义就会提上日程。东汉时许慎完成的《说文解字》应运而生。历代对于《说文》的注释和研究之作也是极为浩繁。《说文诂林》编者丁福保(1874~1952),字仲祜,别号畴隐。丁氏原有国学基础,钻研《说文解字》,历时30年,汇集182种1036卷注释和研究《说文》的著作,以许慎的原书次序为纲,编辑成《说文解字诂林》,于民国17年(1928)出版。有关《说文诂林》对于古文字学的价值,于右任在全书序言说得甚是明了:“许氏《说文》一书,为研究国学必备之籍。惟自逊清乾嘉以来,关于《说文》之著作品,不下二三百种之多。学者如欲检查一字,非遍检各书不可;而单文零义之散见于各家文集及笔记中者,一时尤难检阅。今丁君编辑此书,合原书一千余卷,囊括有清代许氏之学,汇为渊海,检一字而顷刻即得,得一字而各说咸备,凡古书中之所谓某为正字,某为借字,某为古文,某为异文等,昔人穷老尽气而不得者,今费半小时即可得之。所以此书一出,不仅集许学之大成,实亦治《说文》者最便利之捷径也。”四由于这部书能“聚数百人腹简渊博之学说于一端”,使学者得以“互相参校,洞见症结”,所以自问世以来,一直是古文字学的重要参考书,深受学术界的重视。

从上述介绍不难看出,致力于《说文诘林》,无疑就是对汉字发展史的追述,有这样的学问根基,不仅仅对于篆刻艺术,对于整个中国文化发展脉络的把握都会大有裨益。

陈子奋不仅致力于古文字学著作研读,自己也有相关著述问世,《三代文偏旁释例》,就是以三代甲骨金石文字,考其偏旁之组合、六书之隶归,以证古人制字之例,这部近五万字专著,其悉心鼎力学问可想而知。众所周知,汉字是表意文字,偏旁之说,实在是要追寻汉字原初时的模样。另外,他还著有《甲骨文集联》《箱文集联》《古钱币文字类纂》等书。

第二,篆刻作品应有“表情达意”之功。

徐悲鸿提出了篆刻应该达到“以其刻划表现语之精彩”的艺术境界。他再评论陈子奋的几方印时说:“‘心花怒放尤为传神,此乃弟之所冀于今之治印者,惜臻其妙者鲜也。一语有一语之神气。古之印人唯刻名章,不能以其刻划表现语之精彩(抑亦未曾想到)如昔日足下为我治之‘长颠颔又何妨及此次所见之‘心花怒放皆其中之鹄者也。前刊之‘荒谬绝伦尚未尽善,不足与此两章比也。西方之善舞者能以舞姿达人情绪,有见舞而悲泣者,是其抽象之功,步法之巧。足下至人,苟能于此致意,则其境由尊作独辟,前无古人矣。”⑨

他认为陈子奋的篆刻艺术“实辟易一代矣。为弟所治诸章,俱匠心独运,如‘独与天地精神往来实超过彭汉里先生之作(彭作已极佳),如‘为人性僻‘悲鸿生命‘天籁亦具纹理、‘空即是色‘照得等闲之居皆至善尽美,均系鲜见之杰作,其余诸章皆章法工稳、刀法简练,不愧作家。尤以为令弟所治‘易新之玺为高浑典雅,‘尾星如意便欲突过而‘心花怒放尤为传神。”DB3C5DA0-053D-4195-A1E6-76518BF48BED

以上论述可以看作徐悲鸿对于篆刻艺术最为集中的表述,刻划之间,可以“传情达意”。

金石篆刻作为我国特有的艺术表现形式,与“诗书画”的艺术追求是一致的,都是创作者内心感受的外化表达,与“诗意”“画意”的表达是一致的。明人周应愿所著《印说·游艺》一文就有“文也、诗也、书也、画也,与印一也”的提法;清人石涛《赠高翔论印诗》中更是有“书画图章本一体,精雄老丑贵传神”之句。“传神”二字,一直都是篆刻家追求的最高艺术目标。这就要求篆刻艺术家在相对固定的“印风”之下,仍要像诗人那样敏锐地捕捉情、境的变化,以“入戏”之姿来对待每一件作品,做到“一语有一语之神气”,实现篆刻艺术“表情达意”的追求。

更进一步,篆刻艺术家还提倡了篆刻应有禅意的表达,这和诗词、文人画对于禅意的追求在艺理上是一致的。“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,篆刻所要表达的禅意不仅在印文文辞的选择,还要以最相宜的篆刻形式有效地表现出来,于刀笔间抒发幽思。沈野《印谈》有云:“古人云,‘画中有诗。今吾观古人印章,不直有诗而已,抑且有禅理。第心独知之,口不能言。”归昌世《印旨小引》亦云:“文章技艺,无一不可流露性情,何独于印而疑之?”“诗之情”“画之意”“印之神”,艺理上是相通的。篆刻作品自然应该和诗词书画一样,追求诗意、阐发禅理、流露性情。这样的篆刻作品,正是因为与诗词书画在艺理上的相通,必然打破篆刻艺术在因其表现形式的特别而导致的封闭性,进而接纳来自学术、诗文、书画诸多方面的滋养,真正完成中国文人传统中诗书画印浑然一体的文化特色塑造。

第三,对于印章艺术构思的商讨。

徐悲鸿嗜印,而他作为书画家,对于印章的艺术构思也有自己独到的见解。在与陈子奋的往来信函中,涉及了徐悲鸿对于诸多印人的评价,如寿石工“声名籍甚,与弟友善,所作少韵,此两方(“寿玺大利”“园丁长年”),非其寻常格调,故觉可喜”。

陈子奋为徐悲鸿所治这些印,也饱含着徐悲鸿的艺术构思。徐悲鸿每求陈治印都把尺寸、布局、字体、格调等要求详尽地提出来,甚至画出草图。如“悲鸿”一印,草图所画尺寸约1.3厘米×1.3厘米,附說明:“如此大小,朱文、不必金文,因鸿字太涩。因“鸿”字结构分布上,三个部分很不均衡,且有占较大面积的曲笔与点划,对于以直划见长的金文,就不会是最优选择。“见笑大方”一印,草图所画尺寸为3厘米×3.3厘米,附说明:“字略偏,尽靠四边,中多空也。”这方印章如此安排,应该是考虑到四字笔画均较少,各占一方,方可镇得住。“荒谬绝伦”一印,所图所画尺寸为4.5厘米×4.5厘米,附说明:“白文,须奇肆。”?该印则考虑了印文与印式在风格上的协调。“暂属悲鸿”(最好朱文)“悲鸿生命”“秀才人情”“照得等因(闲)之居”。皆如此图尺寸。附寄五作购石之需。石取奇色,新者不妨。⑧前刊“秀才人情”稍嫌太大,大纸半张吃不住此印,若有暇还祈治一小者。⑧

从以上信函关于印文艺术构思的讨论,实际上就是篆刻的艺术性在用字形式、印面布局上的体现。篆刻家所需研究的核心问题是采用何种手段来增强篆刻作品的内在表现力,实现对特定的精神内容的有效传达。

首先,从艺术家主体内在表现出发,篆刻作品创作首先要考虑的就是印文内容的选择,这是篆刻作品的“形”,而最终篆刻作品成功与否,衡量的标准是作品是否充分表达出了印文所要表达的理念与情感。徐、陈二人的交情,从这点上说,可以说达到了心有灵犀。印文的选择,与最后“印式”的确定,能相得益彰,谈何容易?

印文的确定,其实和诗歌、书画创作是一致的,是对于特定情境下的艺术家内心的表达,会有推敲的过程,也会有“捻断数根须”的苦恼。而印章的最终成型,是要传达这种情境的,也就是说,要有“在场感”,是要将印文所蕴含的“一时诗意”化为永恒,将当时的情感、理念或诗境完美呈现。篆刻家首先要考虑的就是印文文辞,要充分利用印文词句的意义引导功能,通过刀法、章法、印法的综合运用,实现这种外化表达。而不再是套用传统“印式”。这时候的篆刻,是“意在印前”,是要相机而动,根据印文文辞来选择相应“印式”。重视的是篆刻家创作之艺术自主性和内在表现性的追求。

徐悲鸿要求陈的作品“力求古茂”,但又要突破前人,为了追求“古茂”的艺术效果,他建议陈子奋学习《齐侯罍》,他说:“弟最喜《齐侯罍》,此境尚未有人开辟,滋愿足下从事于此”,并寄去《齐侯罍》铭文一册,供其学习。

(四)徐悲鸿两次邀约陈子奋北上

徐悲鸿一生,曾两次北上接管今天中央美术学院的前身,1928年时称北平大学艺术学院,1946年时称北平艺专。第一次北上,是1928年底受李石曾邀请,任北平大学艺术学院院长。当时的报章对徐悲鸿任职一事有相关报道。我们也可以从他与陈子奋的信件往来中寻觅徐悲鸿这次任职的具体情况。

11月14日,徐悲鸿抵平向北平大学报到。15日,正式接任艺术学院院长之职。而在13日,就致信陈子奋:

意芗吾兄惠鉴:别后无时或忘。弟乍以友人之雅,来平长美术院,至愿与良友相共,肯于阳历十二月二十日左右抵沪至寒舍(可住舍间),相与访问诸收藏家后,相将赴宁北上,将任足下为国立北平大学美术学院讲师,月薪在百六十左右。足下自己只须告知知友而已,不必声张。来时请携上等寿山石(大、小)数十方备用。此间良印人不少,皆弟友。故宫方面弟亦将与闻其事,为足下参考之处甚多,幸覆我(宁中央大学)。敬颂匠祉并祝夫人万福兼贺弄瓦之喜。诸友人他候。悲鸿顿。

十一月十三日。⑧

之后不久,再次致致信陈子奋:

前书想达览,请赴沪时携佳石约一元左右者新者亦佳。有异色奇纹者最佳。大小不必定,也不必定是旧物。统收数十方备友人之需。来沪后便携弟北上…幸速准备一切,不尽一。

短短三月之间,徐悲鸿频频致信陈子奋,邀请陈子奋北上。但此时的北平大学艺术学院,却已深陷党争泥潭,学潮不断。有关徐悲鸿1928年底到1929年初就任北平大学艺术学院院长一事,当时的《北平日报》多有报道。与徐悲鸿的短暂任期相伴随出现在报纸上的,就是此起彼伏的学生请愿活动:DB3C5DA0-053D-4195-A1E6-76518BF48BED

1928年12月23日第4版

徐悲鸿请改设美术学院向大学委员分会提出议案并请拨瀛台全部做美术馆

1928年12月25日第4版

北平大学昨开校务会议校旗校徽由徐悲鸿设计本学期学费仍照章征收

1929年1月19日第4版

徐悲鸿辞艺术院长筋疲力竭尚难满学生希望1929年1月24日第4版

徐悲鸿辞职原呈为办事棘手

当时的北平大学艺术学院设立有中西画系各两班,戏剧、音乐、图案三系各两班,全院共有学生两百余人。徐悲鸿到任后,除积极筹设建筑、雕刻两系外,又认为艺术学院名称不妥,于同年12月29日,向北平大学委员会分会提出意见,请求改为美术学院。他从艺的本义出发,认为“艺”指致用之学,属于百工技巧一类。“艺字之义,在古训为致用之学,如六艺包含礼乐射御书数。游于艺者,亦别于道,于德于仁之蕴衍于中之天性而言,故训艺为业,亦无不可。”又举出国外诸多美术院校之名,皆以“美术”冠之,为自己的提议张目。“名不正,不特言不顺,即精神亦有背谬之虞。夫一国最高学术机关,且不能自正其名,得毋贻讥于世之大雅君子。用敢疏解本末,恳贵会付议纠正,俾资率从,实为学术前途之幸。”⑧现在看来,徐悲鸿对于“艺”的理解不免偏狭,但他对于美术作品应有其“Style”,意即“风格”,这一点却是一语中的。但当时的学生在请愿中认为徐悲鸿这一提议有将音乐、戏剧系分離出去的企图,据此向徐悲鸿提出如下要求:“一、财务公开,十一月及十二月份之收支各费用,续于本月底公布之;二、反对改‘艺术学院为‘美术学院;三、续招新生,本会推举代表协同教职员组织招生委员会,以防流弊,须准以前落第学生覆试。”⑧1929年1月24日,学生会见徐悲鸿无法兑现就职时的承诺,遂在校内张贴反对标语,并“以武力拒徐到校”。⑨《北平日报》1929年2月7日第4版即登载了“徐悲鸿呈北平大学交卸艺术院务”的消息。

1929年2月17日,回到南京后再次致信陈子奋: 意芗先生惠鉴:履新以来,伏维动定皆吉,弟以北平教育无望,而中大挽留甚殷,遂舞旧忆。前惠书曾言寄览名画及日本画两册,迄未收得。福州邮政办理不善,非挂号殆无遗失者。可恨!弟在北平友寿石工,齐白石皆名印人也,又老友杨忡子,治龟板亦有特殊面目,沪无此才。尚有乔大壮君绝高,今且未谋面。弟拟请足下治“暂属悲鸿”“悲鸿心赏”如此大小,朱文小篆选两佳石,拜祷拜祷,能作中原之游否?

有暇请时赐教,不胜盼切。……

以后通讯请寄南京国立中央大学徐悲鸿收。又列子书中有“天地无全功”“圣人无全能”“万物无全用”拟请刻三长方如此大小工章,不必定刻大篆。近作两张奉寄,

倘以为可教否?……

悲鸿

按照廖静文及徐悲鸿弟子的回忆,徐悲鸿这次短短数月便铩羽而归,是因为当时北平画坛仍然掌握在保守派手中。这样的言论虽不免偏颇,但今天我们再次回望徐悲鸿第一次掌校的这一段历史,却是北京作为文化艺术高地对于中西绘画路径选择过程中一个矛盾点燃口。当时的徐悲鸿可以说是乘兴而来,败兴而归,这个“兴”,便是他用写实主义改良中国画的理想。

1946年徐悲鸿第二次执掌北平艺专,该校后改名中央美术学院。在此期间,他再次邀请陈子奋北上,“齐山人已老矣,望速来京”。但陈子奋以著作为由,还是拒绝了。

1950年7月12人徐悲鸿致致陈子奋手札:

子奋先生惠鉴:得手教如对故人。足下安贫乐道立意述作,吾党之光。古文字之学,郭沫若先生治之功力甚深。倘彼以为可印行问世,刻行即无问题。弟食海带及ruin,病虽未除却亦止住不进展。兄指新艺,指一般的。豪杰之士决不如此!敬祝艺祺,夫人诸郎均安,弟悲鸿七月十二日。

四、知己之念

徐悲鸿于1953年去世,痛失知己的陈子奋,是年作《悲鸿谈艺录》,并题诗一诗: 皓目四流照,隙小而无遗。大雅喜一士,如食之于饥。平生何所有,乃荷披肝知。誉之或过实,爱之宁非私。至老一无就,霜白生鬓髭。讵知金陵别,相见终无期。①语声歇清响,佳作犹悬帏。掩窗坐风雨,双泪交流颐。

1969年8月,陈子奋再刻“私淑悲鸿”朱文圆形印,并题诗如下:

苍苍迥立向嘶风,椎凿描来气绝雄。动我千秋知己感,锡铭刻马学悲鸿。

悲鸿曾画九方皋图见赠。己酉八月子奋刻。

1970年冬,已73岁高龄的陈子奋又作题识,再次念及老友:

画猫画马妙空前,方口零纤世竟传。草莽不嫌求一士,州年知己忽天人。补将小印仿周秦,悬剑酬知敢自珍。灯下对图生百味,屋梁依旧月犹新。

款:此亡友悲鸿为敦老作者,未钤印章。兹敦老以赠桂元,余为补小印。灯窗念旧,不禁怃然。庚戌冬日陈子奋题。①

追述徐悲鸿与陈子奋20多年书信往来的过程,虽然信件所涉内容十分琐碎,但那根贯穿其中的“线”,仍然伏脉其中,就是对于绘画“写实”理念的共同追求。而这种追求背后,其实也是当时中西方文化第一次正面相接时,时代向艺术家提出的“中国画往何处去”的问题,以及艺术家对于这一问题以实际行动的回应。

注释:

①林健《陈子奋篆刻艺术》,《福州画院特刊·陈子奋卷》,内部资料。

②俞建华《陈子奋白描花卉册》序言,上海人民出版社,1979。

③⑦1820212325263033李永新《陈子奋年表》,《东方艺术》2014年第8期。

④⑤⑥王震编《徐悲鸿艺术文集》,上海书画出版社,2005,169页。

⑧王震编著《徐悲鸿年谱长编》,上海书画出版社,2006,第184~185页。

⑨《评文华殿所藏书画》(1),见王震主编《徐悲鸿艺术文集》,上海书画出版社,2005,第1页。

①宗白华《任伯年的一本册页》,《任伯年全集》第六卷,人民美术出版社,2010,第7页。

①陈子奋《陈子奋论艺箴言》(未发表)。

②陈子奋作、石开编《陈子奋先生治印》,福建美术美术出版社,1985。语出吴昌硕《十二友诗》:“山阴使者真古狂,下笔力重金鼎扛。忍饥惯食东坡砚,画水直剪吴淞江。”

③王震编《徐悲鸿年谱长编》,上海画报出版社,2006,第73页。

@经亨颐《颐渊诗集》“树人曼青大千合画牡丹”,文海出版社,2000,第97页。

⑤王震编《徐悲鸿年谱长编》,上海书画出版社,2006,第59页。

?经亨颐《颐渊诗集》“悲鸿画二牛”,文海出版社,2000,第73页。

@徐悲鸿《任伯年评传》,载王震《徐悲鸿艺术文集》,上海画报出版社,2005,第159页。

?丁福保《说文解字诂林·序言》,中华书局,2014。

②崔锦、孙宝发《读徐悲鸿致陈子奋书信札记》,《沽畔文耕录》,凤凰出版社,2011,第260~261页。

@崔锦、孙宝发《读徐悲鸿致陈子奋书信札记》,崔锦《沽畔文耕录》,凤凰出版社,2011,第262页。

@王震编《给北平大学委员会分会意见书》,《徐悲鸿艺术文集》,上海书画出版社,2005,第21页。

@?《艺术院院长问题》,《北平日报》1930年1月30日。

@1929年,第一届全国美展在上海展出,陈子奋代表福建省前往参加,徐悲鸿得知即请他到南京作客,并游鸡鸣寺、台城、玄武前后湖等南京名胜古迹。

②方纪龙《画外觅诗情》,《福州画院特刊》陈子奋卷,内部资料。

(责任编辑:李红娟)DB3C5DA0-053D-4195-A1E6-76518BF48BED

——徐悲鸿经典作品展”