河北省太行山地区传统村落保护研究

郭亚然,蒋录珍,马坤茹,赵琰

(河北科技大学 建筑工程学院,河北 石家庄 050018)

一、引言

古村落在人类历史文化宝库中占有重要地位,它是乡村历史文化的“活化石”,是民间文化生态的“博物馆”[1]。改革开放以后我国对历史文化遗产保护逐步重视,从1982年颁布《文物保护法》并公布第一批国家历史文化名城,到2002年对“历史文化村镇”概念的正式提出,至今已公布了七批中国历史文化名镇名村。2012年提出了“传统村落”的概念,对古村落有了进一步明确的定义,至今先后公布了五批《中国传统村落名录》,合计6 819个传统村落,其中河北省共有206个,而河北省的这些传统村落约有90%集中在太行山地区,见表1。

表1 中国传统村落统计

隐匿于太行山区的传统村落、传统建筑及其承载的独特的文化遗产,是不可再生的宝贵资源,是展示我国民族文化魅力的特色标志,也是研究当地各个时期社会、经济、文化发展以及变化过程的资料档案。这些传统村落大多年代久远,散落在相对偏僻、贫困落后的地区,村民对传统村落保护的重要性认识不足,一些传统村落的文化遗产因得不到有效保护而逐渐消亡,除了少数传统村落被列为“历史文化名村”得到较好保护外,大多数传统村落处于自生自灭的状态[2]。为探讨在当前新农村建设背景下如何有效保护和开发传统村落,我们以河北省太行山区的传统村落为研究对象,开展了考察研究。

二、河北省太行山区传统村落现状及特色

河北省位于华北平原北部,古称燕赵,是中华民族的发源地之一,西倚太行山脉,东临渤海湾,北接内蒙古草原和荒漠。自元明以来,河北省是京畿腹地,汉族和其他少数民族和谐相处、荣辱与共,传统文化星光璀璨、熠熠生辉。尤其是被历史地理学家称为“天下之脊”的太行山脉绵延起伏,承载着数千年的中华文明,隐匿于山间的传统村落承载着丰富的地理人文信息。目前,河北省共有206个村落被评为“中国传统村落”,从村落分布情况看,绝大部分集中在太行山地区,呈现着丰厚而独具特色的地域文化。

(一)古村落聚集成片,具有极高的保护价值

太行山脉东侧,成片的古村落延绵不断,许多村子还保持着完整的古村落形态。这样的村子在太行山地区多达数百个,而申报为中国传统村落列入保护计划的古村落数量不及十分之一。

许多古村落建筑特色显著,地方文化特征明显。例如邯郸伯延村,院落布局严谨,有“九门相照”之称。有些村落本身就是文化传承基地或革命史的重要见证地,例如,邯郸北贾璧村有保存完整的国家重点文物保护单位“磁州窑遗址”,涉县的赤岸村曾是129师司令部暨晋冀鲁豫军区所在地,传承着红色革命精神。有些村落依山傍水,风景优美,如南王庄村山清水秀,泉眼众多,五泉汇流引入村中,四季风景如画。有的村庄虽然建筑特色一般,但是非物质文化遗产丰富,如井陉拉花,是河北省乃至全国久负盛名的民间舞种之一,2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(二)村落布局呈现明显的地域文化特点

河北地域文化深刻影响着古村落的聚落形态。自春秋时期,燕国、赵国在河北大地上形成,燕赵文化成为河北文化的主流。宋金时期,北方少数民族文化渗入河北北部。由于太行山地区与山西、北京相接,晋京文化也逐渐融入燕赵。因此,太行山地区古村落的形成和发展体现了燕赵文化和晋文化、京文化相融合的地域人文特点。村落布局体现出以下显著特征。

第一,受儒家文化和道家思想影响,村落选址充分考虑了与自然环境的协调。村落建在山清水秀之地,背山面水朝阳,阳光充足、植被茂盛。村落周围往往群山环绕,重重护卫,中部地势平坦,格局完整,形成相对封闭的地理单元,融于周围自然环境之中。如邯郸涉县的固新村,位于清漳河西岸,建设成“四门四券”形制的古寨;其北面的原曲村位于清漳河拐弯处,村落依河流而建,整体形态像一条鱼。石家庄市井陉县大梁江村,位于太行山脉东侧的甘桃沟北岸,周边环山,东南开敞,形成了良好的居住环境。

第二,受传统礼制影响,许多家族型古村落布局紧凑,礼制严格。如井陉县于家村、涉县宋家村等。家族型村落最大的特点是家族聚居、布局紧凑、斗拱飞檐、气势宏伟。在中轴对称的四合院式院落中,房屋的层次及正房、厢房的朝向、高低等都明显地反映了等级、尊卑、长幼、内外的礼制观念[3]。村内族人的祠堂多选择在村落重要位置。如石家庄井陉县由著名政治家于谦后裔迁徙所建的于家村,村子以于家祠堂为中心向外而建,村落布局井然有序,天然石材的建筑风格粗旷豪迈又独具特色,隐于秀丽的山水之间别有一番风味,被当地人称为“石头村”。

第三,融汇燕赵和京晋文化,内敛含蓄,底蕴深厚。河北省太行山地处农耕文明与游牧文明交替控制的区域,其文化具有防御性特征。古村落院落以合院为主,封闭式的住宅形式对内形成很强的私密空间,对外又具有一定的防御性。在住宅的装饰装修上处处体现了深刻的文化内涵,例如,入口处的门楣处会有“耕读第”等体现家族发展方向的字样;在门窗、屋顶雕刻装饰上经常会有蝙蝠、寿桃、如意、莲花、鱼等样式,寓意着“福禄寿”“连年有余”等美好愿望,表现出人们对幸福生活的追求。

(三)传统村落建筑文化特色显著

太行山地区民居体现了地方特色,保持了三合院、四合院的基本布局形式。堂屋居中,为一家人起居中心,设供案、祖宗牌位,堂屋左右设卧室,按老幼尊卑居住,一宅多院[4]。河北省井陉县大梁江古民居中出现了“一宅九院”,院里有楼,楼顶有院,楼能通楼,院能通院。太行山脉传统村落民居虽然大多保留了合院形制,但是自北到南由于地域和文化影响建筑形式各具特色。

太行山北部以张家口南部为典型代表,建筑文化受到塞北文化和古代战争的影响,村庄常为“堡”或者“寨”的形式,周边多用黄土夯实的城墙对村庄进行围合,入口处设置堡门或者城楼,具有很强的防守功能。村中民居多为单层双坡屋顶木骨泥墙结构,较为富裕的人家会在土坯墙外再砌筑一层青砖或石头装饰。由于当地气候比较寒冷,建筑外墙做的很厚实,从四五十厘米到一米都有,具有良好的保温性能,建筑整体风格古朴、坚固。

太行山中南部偏丘陵、台地地带,受都朝文化影响,无论是普通民居还是其他建筑都比较注重装饰,房檐、屋檐、门楼、照壁、柱础、门礅等到处可见精美的装饰,体现了明显的礼制等级。村庄开放性强,从外看没有特别明显的边界,入口处常以牌坊、碑坊标示。村内建筑多为木骨架砖石结构,以双坡屋顶居多,二层住宅比例比北部地区明显大很多,院落空间相对宽敞明亮,门窗比北部地区的高大、精美,整个建筑风格更加奢华、明快。

太行山中南部深山地区传统村落建筑受山地地形限制,一般建造的都比较紧凑,建筑依山就势,错落有致。民居建筑以石结构居多,院落空间较为狭窄,为了粮食的晾晒需求很多民居为平屋顶或者囤顶形式,也有依山而建的窑洞形式,拱圈形门窗随处可见,很有一些山西建筑风味。村中主要公共建筑,例如戏台、祠堂、庙宇等依然保留了木骨架砖石结构,屋顶多为庑殿顶或者歇山顶,装饰精美。

三、太行山地区传统村落保护存在的问题

(一)传统村落消亡加剧,抢救性保护迫在眉睫

改革开放以来,伴随工业化进程加速,传统村落逐渐减少,传统村落的保护正经受着现代化发展的冲击。湖南大学中国村落文化中心自2004到2010年间对我国17个省的9 700多个村庄做了调查,调查发现6年间传统村落减少了3 991个,年均递减7.3%,每天有1.6个传统村落消亡[5]。中南大学中国村落文化研究中心曾在2010到2014年对长江流域、黄河流域等地1 033个传统村落进行了追踪调查,发现4年间这些传统村落有461个消亡,总数下降了44.6%,平均每年递减11.1%[6]。

在河北省太行山地区的调研中发现:交通便利的传统村落受经济影响和城市文化冲击较大,拆旧盖新速度加剧,有的甚至已经被批为“中国传统村落”的村子,新建建筑也在增加,传统村落的肌理和文化正在快速消亡。反而是那些深山闭塞的传统村庄保存情况较好,但这些村庄因不重视甚至不知道传统村落的价值,没有积极申报,得不到应有的重视和保护,散落在这些村落的璀璨文化则在岁月的侵蚀下逐渐凋零。面对太行山如此多的宝贵村落文化的快速消逝,抢救性保护迫在眉睫。

(二)保护主体缺失,保护流于形式

传统村落的保护不仅是保护历史建筑等有价值的物质文化遗产,更要保护其整个生存环境,保护其内在特有的文化,所以传统村落保护最主要也是最重要的主体是祖祖辈辈居住在这里的村民,只有村民对村子具有认同感和归属感,才能保持村庄的内在凝聚力和生命力,使村落健康发展、村落文化得以延续。而在我们对太行山村落的实地走访中发现传统村落的“老龄化”“空巢化”现象十分严重,以平山县杨家桥乡大坪村为例,全村100多户,总人口500多,而实际村中常住人口不足百人,村中80%的人口在外打工,除了几位村干部以及需要照顾老人和孩子的妇女,几乎常年不见青壮年。留在村中的老人和孩子受文化水平的限制,对传统村落保护十分淡漠。而外出打工的青壮年因为长期生活在城市中,受现代化城市文化的影响,对传统村落的生活方式和文化已不再认同。每逢佳节打工青年的回归,带来的是村落传统文化的改变和城市思想对村落的进一步冲击。这些村落遗产的所有者,大部分放弃了村落居所,无力也无心参与村落保护,造成传统村落保护中重要主体的“缺失”[7]。目前很多传统村落的保护仅是在村干部主持下的简单修复和维护重要建筑的状态,整个村落形态、宝贵的传统村落文化、内在的村落生命力都在逐渐没落,传统村落的保护成了流于形式的维护古建筑。

(三)保护资金来源单一,保护工作困难重重

传统村落保护具有面积广,建筑多,年年有残损、年年需修缮的特点,需要大量的资金投入。虽然我国对传统村落保护有财政上的支持,但是传统村落数量多,维修成本高,使得分配到各村的资金显得微不足道。目前太行山很多传统村落保护的主要资金来源依然是国家财政支持,单一的资金来源主要维持重要建筑的修缮,对全村其他传统建筑的保护、整体环境治理、街道街巷保护、非物质文化遗产保护、基础设施更新等无力进行。许多没有被列入保护单位名单的传统建筑,村里无钱维修,而产权所有人无力也不想对这些“旧房子”进行修缮,虽然有规定对这些传统建筑不得私自翻新破坏,但也没有办法对其进行有效保护,很多这样的建筑在村内静置中耗损直至消失。在太行山传统村落调研中我们发现保护资金不足几乎是每个村子面临的困难,如何吸引社会资金,使村落保护与发展共行是传统村落保护要解决的一个大问题。

(四)旅游开发不佳,村落活力不足

在对太行山五批传统村落调查统计中发现,第一批国家传统村落很多已经开发旅游,例如于家村、吕家村、大梁江等,剩下四批传统村落也正在实施旅游开发计划。以旅游业带动传统村落发展本来是一个比较好的措施,但在现实实施过程中太行山传统村落旅游发展并不理想,究其原因发现以下几个问题比较突出:一是太行山传统村落旅游主要以静态展示为主,多数项目还停留在看景、看房、农家乐上,旅游活动体验过于单一,游客停留时间短,消费低。二是太行山传统村落的分布特征是以太行山为带,点聚式分布,很多传统村落分布比较密集,村落资源相似,旅游业态过于雷同,不但没有开发出自己的特色,还与邻村形成内部竞争。三是开发旅游的传统村落大多还未形成旅游产业链,餐饮、住宿、特色项目和产品等无论在数量上还是质量上都有所不足,停车、卫生、医疗、网络等配套设施不能满足现代旅游需求,旅游体验感不佳,村落旅游收入低,游客复游率不高。四是太行山乡村旅游对外缺少营销技术和手段,智慧旅游建设速度比较慢;对内缺少专业的旅游服务管理人才,不能深入地把村落文化内涵带给游客[8]。目前太行山传统村落旅游发展仍处于不温不火状态,旅游效益低,没有达到吸引村内人回归、村外人投资的效果,村庄活力依然不足。

(五)非物质文化遗产保护力度不够

河北省的非物质文化遗存非常丰富,至今共有省级非物质文化遗产725项,国家级非物质文化遗产162项,其中分布在太行山区域的国家级非物质文化遗产就有37项之多,邯郸市有17项,保定市有8项,石家庄市、邢台市、张家口市各有4项①。这些非物质文化遗产具有明显的地方特色和区域文化特色,历史价值和文化价值很高,但是在现代化和快速发展的经济社会中,其传承却面临着种种困难。在太行山传统村落走访中也深深感受到,很多传统村落保护更加重视具有历史特色的庙宇、戏台、院落等古建筑和文物等物质文化遗产的保护。而对于传统村落所特有的非物质文化,如民间曲艺、舞蹈、音乐、美术、传统手艺、社会习俗等,却存在保护意识不足、传承人欠缺、文化载体消逝等现象,传统村落中的非物质文化正在逐渐走向消亡。

四、太行山传统村落整体保护建议

开发太行山传统村落的旅游是加强市场引导、解决传统村落保护资金问题的有效途径,也是弘扬传播传统村落文化、提升人们保护意识、增强传统村落活力的有效方式[9]。针对目前太行山传统村落各自为战、业态雷同的低效被动式旅游发展现状,我们提出对太行山传统村落以区域范畴开展旅游建设,深度挖掘太行文化,打造“千里太行”品牌旅游项目,全面激活村庄内在生命力,以推进传统村落保护。

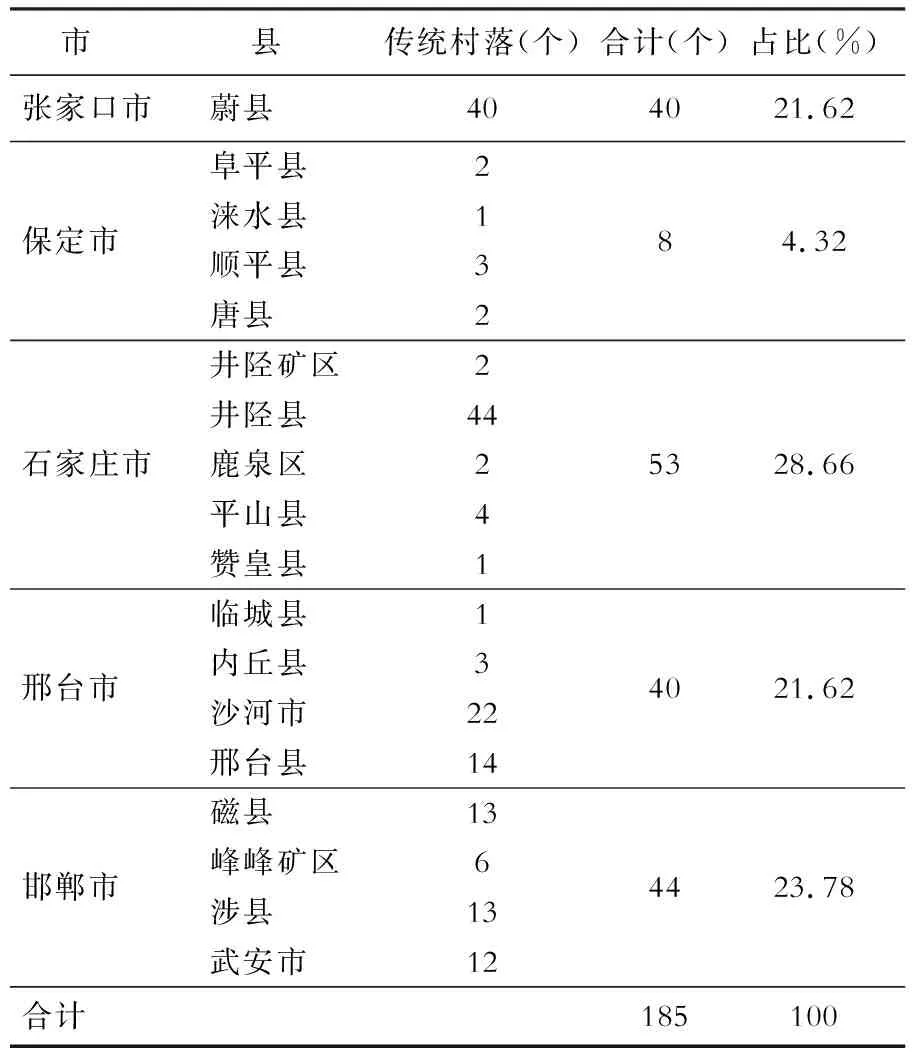

(一)打造太行山传统村落文化带

河北省太行山地区包含张家口西南部,保定、石家庄、邢台西部和邯郸中西部地区,根据《国家传统村落名录》对太行山传统村落分布进行了统计(见表2),结果发现:太行山185个传统村落主要集中在:张家口蔚县40个,石家庄井陉县44个,邢台市的沙河市和邢台县共计36个,邯郸市的磁县、涉县和武安县共计38个。太行山传统村落分布比较分散,呈南北线状分布,局部范围又形成聚集区,分布特征为“大分散,小聚集”[10]。而太行山传统村落分布又与太行高速的通行区域高度重叠,基于此,建议从省级层面编制“千里太行传统村落保护规划”,可以按照“一线四组团”的布局,统一规划,分群落保护。“一线”是指沿太行山沿线整体打造太行山千里文化景观带,“四组团”是指对传统村落集聚的张家口、石家庄、邢台、邯郸等4个区域分组团规划和保护,通过打造“一组团一风格、一村落一特色”的传统村落群体,形成独具特色的太行旅游文化品牌。

表2 太行山地区传统村落分布

(二)加强重点区域传统村落组团群体保护

对太行山传统村落聚集的重点区域张家口、石家庄、邢台、邯郸的传统村落保护要纳入整体保护中,深入挖掘各地区的文化特点,锻造不同类型的“文化明珠”,打造太行山区特色鲜明的旅游带文化遗产。比如,张家口是古代军事要地和商贸要塞,其传统村落具有防御性和塞北文化特色;石家庄西部太行山区是全国闻名的革命根据地,红色文化资源丰富,可以打造红色教育基地;邯郸具有深厚的历史文化,可以打造历史文化旅游品牌。在打造不同类型旅游组团的同时,在组团内部整合资源,深入挖掘各个传统村落的不同,“连点为线”进行区域传统村落群旅游规划和整体保护,实现区域内一村一特色,资源共建共享。同时在整体保护中要结合长城文化建设、大运河文化建设、京津冀协同发展,使太行山传统村落保护纳入国家文化建设和京津冀协同发展的大环境中。

(三)注重传统村落保护与发展的科学性和可持续性

保护与发展规划是传统村落保护和建立管理机制的依据和重要基础。要避免传统村落保护与开发的盲目性、随机性、逐利性、无计划性,结合传统村落实际制定科学、完整、可行的保护与发展规划。要注重传统村落保护的整体性、差异性、长期性,既要考虑区域整体布局,又要考虑各个村落实际,做到整体规划协调,村落发展有特色。对于传统村落的保护不应局限于历史建筑、文物等具体事物的保护和修复[11]。村庄是由各种要素构成的有机整体,对村庄的保护应该从村落赖以生存的环境、村庄格局和风貌、村落道路系统和特色建筑、村落文化、历史要素等各方面进行整体保护。在传统村落保护建设中将旅游开发和生态保护建设结合在一起,建立“古村落生态区”理念,实现传统村落的可持续发展[12]。

(四)完善旅游产业链

加强旅游交通和停车的便捷,提升餐饮、酒店、民宿、旅游卫生设施和标示系统等公共设施服务,使旅游服务能满足现代化生活需求。挖掘当地特色体验项目和文化产品,开展太行山传统村落研学活动,活化文化遗产旅游,提升旅游从业人员素质,增强游客旅游体验感和消费档次。通过完善旅游产业链,增加当地居民的工作机会和收入,引导保护主体回归家园、建设家园。通过多方位旅游开发和建设,实现政府支持,集体与企业、集体与村民、村民与企业等多渠道融资,达成利益共享,解决保护资金不足问题。

(五)重视对传统村落文化和非物质文化遗产的保护

村落文化是传统村落的灵魂,保护传统村落文化是保持其特色的内在要求[13]。传统村落文化的形式多种多样,有民俗风情、历史传说、特色技艺、地方音乐、舞蹈、戏曲等。对于传统村落文化的保护需要重视以下几点:一是重视传统文化。加强传统文化传承意识,深入挖掘村落传统文化的特色和价值,及时申报非物资文化遗产。二是对传承人的保护。受现代社会快节奏发展和物质化的冲击,目前许多非物质文化遗产传承面临“后继无人”的困境。针对此问题要在意识上、政策上和经济上加以引导,让非物质文化得以更好地发展。三是加强非物质文化载体的保护。其载体有传统节日、文化节庆等无形的实践载体,也有传统博物馆、文化景区、传统作坊等有形载体。这些载体肩负着传承、弘扬非物质文化遗产的使命,对于它们的保护需要政府和社会共同参与[14]。通过举办各类文化遗产展示、文化遗产研学等活动,加大非物质文化遗产科普力度,增强科学保护非物质文化遗产的观念和意识。

(六)建立数字化保护平台

传统村落的保护是一个持续长期的过程,在保护过程中建议引入现代科技建立数字平台,实现传统村落的智慧建造和保护。在保护中把传统村落的道路交通系统,重要建筑的平、立、剖面图纸和模型,物质文化和非物质文化遗产实现数字化统计,达到宣传、实时监测和持续保护的目的。还可以开发传统村落App实现“口袋古村落”,让民众通过手机足不出户就可以近距离接触传统村落的风采[15]。

五、结语

传统村落承载着优秀的社会历史传统文化,做好传统村落的保护与开发工作意义重大。在城镇化建设快速发展过程中,传统村落保护工作面临着很大的冲击,也存在着很大的困难。要加强宣传立法,加大财政投资,整合社会资源,加强对传统村落的整体规划与开发。要在保护工作中不断创新,用现代化的创新理念指导实践,使传统村落保护与时俱进、提质增效,取得传承保护与开发利用共赢。

注 释:

①数据来源:根据“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”整理所得(https://www.ihchina.cn/project.html#target1)。