隧道技术PICC置入在外周血管通路困难患者中的应用与探讨

刘敬芹,王洛珍,马志宁,潘国芬

(临沂市肿瘤医院,山东 临沂 276000)

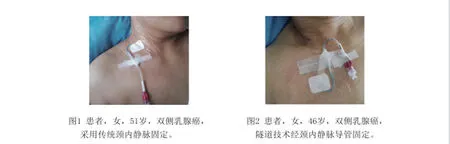

肿瘤患者因长期输入化疗药物需要建立合适的静脉通路,但有1.5%的患者因各种原因无法使用上肢建立静脉通路,导致经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)困难。虽然应用颈内静脉置入PICC导管可解决这一难题,但颈部活动度大、易出汗,不仅易发生导管脱出及感染,且存在固定平台影响患者活动及美观的局限性。本研究采用隧道技术经颈内静脉置入PICC,并固定于锁骨下2-5 cm的胸前体表,可很好地解决上述问题。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性收集2019年2月—2021年8月本院收治的60例乳腺癌患者临床资料。纳入标准:均乳腺癌根治术;术后行周期性化疗;具有PICC置管适应证;经上肢行PICC困难,需经颈内静脉置入;预计生存期6个月以上。排除标准:颈内静脉及上腔静脉高度狭窄或闭塞者;伴心脏病者;临床资料不完整者。根据PICC置管方式的不同将纳入患者分为两组,各30例。对照组:年龄平均(62.17±12.45)岁;位置:双侧12例,单侧18例;肿瘤:初次8例,复发22例;观察组:年龄平均(61.84±11.46)岁;位置:双侧11例,单侧19例;肿瘤:初次9例,复发21例。两组一般资料比较无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2方法 两组导管均使用BARD 4F三向瓣膜式PICC导管,导管套件及附件为赛丁格组件。 观察组操作流程: ①操作前准备。告知患者接受PICC置管的目的、配合方法及可能发生的并发症。②置管前。超声检查颈内静脉血管情况并做好标记,将监护仪心电导联连接,明确分辨患者正常窦性心律P波;预设并标记锁骨下2-5 cm胸前体表隧道穿刺点。③隧道穿刺。穿刺点局部麻醉,在超声引导下针头斜面朝上,与颈内静脉呈30-45°进针,穿刺成功后放入导丝,置入导管鞘,将PICC导管置入接近预期长度时,将无菌心电图导联夹夹于PICC导丝之上,匀速滴注生理盐水,观察P波振幅变化;当P波振幅开始增高、达到最高、变为“双向”时,继续送管至出现负向P波后缓慢回撤导管1-2 cm,并观察P波振幅变化,当显示P波振幅为QRS波振幅高度的50%-80%时,记录置入长度,并打印保留正常波形、出现负向波、及回撤导管后显示的心电图。④隧道技术。在预设隧道穿刺点局部麻醉后进行穿刺,穿刺针经胸前皮下组织自颈部穿刺点穿出;后置入导丝、导管鞘,撤出导丝后将PICC导管放入导管鞘内,借助导管鞘将PICC导管经胸前皮下组织自锁骨下胸前2-5 cm拉出。⑤隧道建立后。颈部穿刺点使用藻酸盐敷贴覆盖,隧道穿刺点与常规PICC穿刺点维护相同;术后24 h内颈内静脉穿刺点、胸前隧道穿刺点换药,观察渗血情况及有无感染;穿刺后3 d颈内静脉穿刺点再次换药,查看穿刺点愈合情况,达到Ⅰ级愈合后无需进行其他维护处理。⑥维护要求。隧道技术建立后按照导管维护要求进行PICC维护;加强对患者及家属带管期间的健康宣教,正确使用及保养导管并告知如发生意外脱管的应急处理措施。

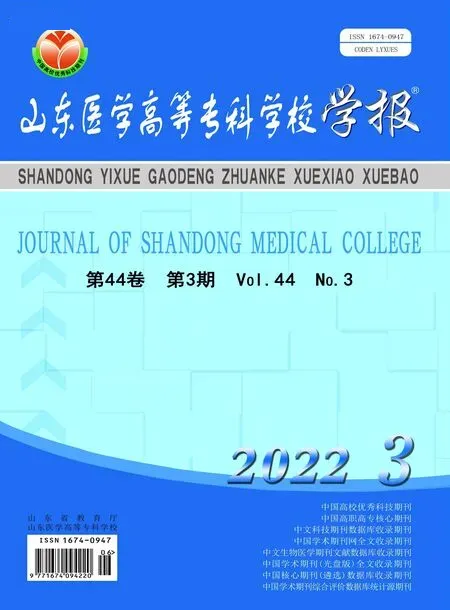

对照组操作流程:①操作前准备同观察组;②置管前超声检查血管同观察组,不需预设锁骨下穿刺点;③置管中:同观察组;④-⑤不需要操作;⑥维护要求:按照PICC导管规范进行,因颈部活动度大,易出汗等因素,需要依据PICC导管贴膜情况适当增加维护次数。两组PICC导管固定后效果对比见图1-2。

1.3指标评定 两组均在使用PICC导管完成治疗周期后评定临床效果。并发症发生率:包括感染、血栓、脱管等情况,判断标准依据2016版美国《输液治疗实践标准》。患者满意度从自理能力、舒适度、美观三方面比较,自理能力:采用刘春丽等[1]编制的癌症患者PICC自我管理量表评定,该量表包括带管日常生活、带管运动、日常导管观察、导管维护依从性、信息获取、导管异常情况处理、导管管理信心等7个维度,分值35-175分,分数越高表示自理能力越强;舒适度:参照张晓菊等[2]的PICC置管手臂舒适度自评量表评定,包括活动时的不适感、是否有牵拉、皮肤紧绷感、皮肤是否易出汗等4个维度,分值40-160分,分值越高表示患者舒适度越高;美观:参照高伟等[3]连接输液后美观整洁及病房管理量表评定,包括是否影响着装、能否全覆盖、病人能否暴露穿刺部位、着装后穿着是否平整等4个维度,分值40-160分,分值越高表示患者对美观满意度越高。

2 结果

2.1两组并发症发生率的比较 观察组:血栓1例,并发症发生率为3.33%;对照组:30例患者中,发生感染3例,脱管2例,血栓1例,并发症发生率为20%。两组并发症发生率比较有统计学意义(χ2=4.04,P=0.044)。

2.2两组维护周期及患者满意度的比较 观察组维护时间大于对照组,自理能力、舒适度、美观三方面得分均高于对照组。见表1。

表1 两组维护时间及满意度比较

3 讨论

3.1技术特点及要求 PICC导管建立静脉通路在长期输液或进行化疗周期治疗的患者中已得到广泛应用,但部分患者因各种原因无法使用上肢建立静脉通路,有研究报道此类患者可采用颈内静脉或锁骨下静脉置入PICC导管。但该法也存在一定局限性。本研究采用隧道技术经颈内静脉置入PICC导管并固定于锁骨下2-5 cm胸前体表处,有效解决了传统颈内静脉PICC导管固定平台的局限性。结果显示:观察组并发症发生率低于对照组,维护时间大于对照组,自理能力、舒适度、美观三方面得分均高于对照组。这说明隧道技术经颈内静脉置入PICC导管,可以降低并发症的发生率,保障患者治疗顺利进行。根据对PICC导管维护的规范要求,即出现贴膜卷边或固定不牢情况及时进行PICC导管维护,无穿刺点红肿、渗血、固定不牢、皮肤破溃等情况时,每7 d进行PICC导管维护一次。满意度方面,相比PICC导管颈内静脉传统固定,因胸前部皮肤平坦,不因导管固定牵拉皮肤而影响颈部活动,观察组患者自理能力更强、舒适度更佳、美观方面更好。由于本技术需将PICC导管自颈部穿刺点经胸前皮下组织穿行到锁骨下2-5 cm处体表位置,要求操作者具备以下能力:①具有丰富的置管经验;②具有使用超声引导改良赛定格PICC置管技术,并掌握心电图引导PICC导管尖端腔内定位技术;③须有精密设计及动手操作的能力,因锁骨下穿刺点距颈内静脉穿刺点即通过皮下组织隧道距离在5-7 cm左右,过长则导管鞘不易到达且增加患者痛苦,过短达不到局部固定要求。为降低导管相关并发症的发生,要求专业的静疗团队密切协作,最大化的无菌屏障,术后穿刺点观察及PICC带管期间健康教育要到位。隧道技术建立后重点预防颈部穿刺点感染。在术后24 h及时换药并观察切口情况,一般术后3 d穿刺点达到Ⅰ级愈合。

3.2存在的风险 因颈内静脉解剖位置特点,此操作存在的风险性及可能存在的并发症:①压迫颈动脉感受器。因其颈内动静脉伴行颈动脉窦有丰富的感觉神经末梢,刺激颈动脉窦产生心率减慢和血压下降。操作时避免反复用力压迫颈内静脉,动作轻柔;操作前后进行心电监测,观察患者心率及血压变化。②误入颈动脉。本技术采用超声引导下置管,可以明确分辨颈内动、静脉,将误伤颈动脉的可能降至最低。③空气栓塞。穿刺成功后操作者用手指堵住穿刺针,送管前嘱患者屏气,防止空气进入形成气栓[4-5]。④发生感染的危险。使用隧道技术经颈内静脉置入PICC导管存在两处穿刺点,要求穿刺者严格无菌操作,建立最大化无菌屏障;采用无菌心电导联线,超声探头使用无菌保护套;穿刺时先使用微穿刺针确定穿刺成功后再行送导丝及导管鞘,并于置管后进行PICC专科护理,30例患者无穿刺点感染发生。⑤导管打折。由于隧道技术经经颈内静脉置入PICC导管,存在皮下隧道部分,有发生导管打折、导管夹闭综合征的风险[6],建立皮下隧道时需先设计锁骨下隧道穿刺点位置、形成夹角大小、皮下移行距离;将导管打折、夹闭综合征风险控制至最小。同时导管在体内移行过程中利用锁骨处的解剖学特点,减少导管成角的角度,降低脱管的风险。

3.3存在不足 较传统颈内静脉PICC置管固定,隧道技术经颈内静脉置入PICC导管应用于各种原因所致无法使用上肢外周静脉建立血管通路的肿瘤患者,具有并发症发生率低、维护周期长、患者满意度高的优势。当然,本技术也存在一定的不足:皮下隧道建立后使导管调整难度加大;置管过程中,腔内心电定位技术准确性要求高,少数心脏病患者未纳入本研究;由于样本量小,并发症发生的影响因素未进行分析对比。需累积病例行进一步分析研究。