满文第六元音的语音特征

付 勇

(1.新疆大学 数学与系统科学学院,新疆 乌鲁木齐 830046;2.伊犁师范大学 中国锡伯语言文化研究中心,新疆 伊宁 835000)

到目前为止,关于满文第六元音的研究,满学界有各种看法。从音位学的原理来说,元音除了音位特征外,还具有音调特征。本文对满文第六元音的各种看法加以总结和分析,并依据满文第六元音的音位特征和音调特征,认为满文第六元音本质上是一个具有单音位意义的、入声韵的二合元音。

一、近现代满文第六元音的研究

满文有六个元音字母。其中,前五个元音字母的转写符号分别表示为:a、e、i、o、u,这是一个共识。然而第六元音的转写符号在历史上却有多种表示,例如:ū、ů、uu、v等,其中ū是国际上较为通用的转写符号。本文对满文第六元音的转写也采用符号“ū”来表示。

万历二十七年(1599),清太祖努尔哈赤命额尔德尼和噶盖二人参照蒙古文字母创制了老满文,称为无圈点满文,五个元音对应七个元音字母,其中第四、第五元音各有两种不同的书写形式和。[1]37天聪六年(1632),清太宗皇太极令达海对这种文字加以改进。改进后的新满文有了比较完善的字母体系和正字法,具有明显区别于蒙古文字母的特征,俗称有圈点满文,从而也有了满文的第六元音字母。19 世纪,外国的汉学家们开始研究满文的相关问题。20世纪80年代中期,我国的满语言学界也掀起了研究满-通古斯语族语音的热潮,一大批满语学家和学者也相继发表了很多相关的研究著作和论文。

德国汉学家加贝伦茨(Gabelentz)、哈莱兹(Harlez)等人认为满文第六元音ū的音位为u 和o(注:德文注音)。[2]79清格尔泰在其论文《关于满洲文字母第六元音的读音》中有这样的叙述:“在三十年代,我在私塾上学的时候,同时学满文和蒙古文……老师教我们的满文六个元音的读法是a ə i ɔ u o。这里需要说明的是,这个o的发音比起一般的o,或者说国际音标的[o],稍微窄一些。还有一点,同样的第六元音接在K G X后边时不读KO、GO、XO 而读Kω、Gω、Xω。”[3]35刘景宪、赵阿平、赵金纯在《满语研究通论》中指出:“元音字母的读音与国际音标中的[ʊ]发音相似。”[4]6季永海在《满语语法》中,分析了《清文启蒙》和《钦定清汉对音字式》关于元音ū的描述,他认为“元音[ω]只能和小舌辅音相拼,所以把o 拟为[o]、ū拟为[ω]是可信的”,同时,他又认为“元音[ω]和[o]在蒙古语中有区别词义的功能,而在满语中没有,因此,为了区别两个非常接近的音,把ū拟为[ɔ]也是可以的”[5]3-4。乌拉熙春在《满语读本》中指出ū的读音为[ω],“元唇、次高、后元音,比汉语拼音u 靠后靠下”[6]2。刘景宪在其论文《论满语元音和谐律》中指出:“满语有六个元音,即a[ɑ]、e[ə]、i[i]、o[o]、u[u]、ū[ʊ]。”[7]19吴雪娟和尹铁超的论文《满语第六元音研究》则认为“清代满语第六元音的音值在第四、第五元音之间摇摆”,最后给出如下推断:“在满语中,ū多数情况下与其他圆唇元音相同,尤其与u 相似,满文第六元音字母很可能是方言差异的文字记音现象。新满文统一了字形,但是却忽略了方言的区分,将方言差别的现象不加分析地‘忠实’地记录下来,才形成书面语中的第六个元音。”[8]11,12关辛秋在其论文《关于满文元音字母o和ū的读音》中得出如下结论:“六号元音的音位读音为ɔ,有ɔ、u、Aʊ三个音位变体。和辅音qh、q、χ、th相拼时变读为u,与其他辅音(包括一个半元音)相拼时,读作ɔ,但这只是理论上的读音,在真实语料中,包含这类音节的词汇很少。当六号元音单独出现在词头时(比如oren),读作Aʊ”[9]118。1985 年初夏,李树兰、仲谦到富裕县调查三家屯的满语口语,访问了计春生等四人,得出这样的结论:“满文有六个元音,即a、e、i、o、u、uu,前五个元音在三家子屯满语中都有,最后一个元音,即uu在他们的发音中大都读为元音[ɔ],因此将其归纳在元音o的音位里。”[10]36

值得一提的是黄彩玉和郭碧莹采用实验语音学的方法来确定满语元音ū独立的音位地位以及变体。实验的语音素材来源于富裕县三家子村村民计金禄。考察对象和词语分为两组,第一组是单元音以及和辅音相拼的单音节或单音节词汇,共43 个,其中与第六元音相关的只有ū和tū;第二组是和第六元音相关的多音节词汇,共23个。他们通过对第一组语音素材来读取第一共振峰F1和第二共振峰F2的分布位置,从而得到一级元音的音位图,并采用归一化和相对化方法,绘制出元音格局标准图。然后他们通过计算F1、F2的平均值以及F1、F2的最大值和最小值,带入相应的公式,得出了满语元音声学数据表。然后,他们用类似方法对第二组素材做了相应的实验,以及对词首元音ū做宽带语图,以便得到ū的音位变体的信息。最终,他们分析这些图表数据后得出如下结论:“ū音位读音为后、次高、展唇元音[ʊ],其中包括两个变体:与主要辅音相拼的[ʊ]和处于词头的[o]。这两个变体共振峰取点范围集中,上下分布,音色接近。与其他辅音相拼时元音ū的共振峰取点范围和其他两个变体共振峰取点分布范围多有交叉,独占声学空间小,结合其语音环境和使用条件,不建议确立其音位变体地位。”[11]15

满文专家安俊在《锡伯语言文字乃满语满文的继续》一文中指出:“ū是具有两个音值的元音。当它出现在词首时,其音值相当于国际音标[ɔ],而不是[u]。如ūren (ɔrɔn)‘像、尸位’、ūlen(ɔlɔn)‘房舍’等;当它位于辅音后面,和辅音结合成音节时,其音值则是相当于国际音标u。如tūmbi (tumbi)‘打,捶打’、mūnggu (muŋgu)‘燕窝’。”[12]43安双成在《锡伯族与满语文》中指出:“满语的第六元音(ū)可以发‘o’音,也可以发‘u’音,但在一般情况下发‘u’音较多。”[13]22沈原、赵志强在论文《满语元音简论》中指出,老满文有五个元音,但有七种写法,字母o 写作和,标记为“o”和“ō”,字母u 也写作和,标记为“u”和“ū”,并指出:“满语的五个元音之所以在老满文中有七个书写符号,原因有二:一为元音和谐之需要,二为蒙古文书写方式的巨大影响”。他们还指出:“(新满文)最显著的一点,就是在原有的字母旁边施加圈点,从而克服了老满文‘原无圈点,上下字无别,故塔、达、特、德,扎、哲、雅、叶等雷同不分’的弊病。这是其改革的成功之处。令人遗憾的是,其改革本身也存在缺陷,并由此引发了新的问题。以元音为例,‘o’与‘u’的形体原本雷同,后在‘u’之右旁加一点,分别写作[o]和[u],从而解决了二者‘皆为一体’之弊。而‘ō’与‘ū’亦属形同音异的字母,若施加圈点,不难区分,可惜满洲(女真)的语言学家们舍此不为,且将‘ō’或‘ū’从十二字头中抹去其一,只保留、、、、、六个元音字母。与此同时,在词汇中又保留了为数极少的‘ō’、‘ū’之形,且一如老满文,书写为。这样,遗留给后人的就是长期争论不清的元音字母的读音问题。今既明其来龙去脉,的读音也不言而喻,应读[o]、[u]二音。”[1]36-37

总而言之,近现代对于满文元音ū的音位说法不一,存在许多不同的看法。

二、相关结论的分析

在这里,就早期外国汉学家以及现代国内满学界关于满文第六元音的结论进行初步的分析。

(一)早期外国汉学家的结论

19世纪,外国一批汉学家向清朝精通满文、满语的人士学习和研究满文满语,他们的研究结果应该是比较准确的。那时国际音标尚未诞生,德国汉学家加贝伦茨等人将满文第四元音的发音用德文o(注:德文o的国际音标为[ɔ])表示,第六元音用德文o表示,表明第六元音与第四元音发音相似,存在的差异用字母上方的符号“ ”表示。该符号的意义为“falling”,即“下降”,这最为可能的表示是用下降的音调来读。俄国的汉学家扎哈罗夫在其《满俄大辞典》中,满文第五元音用西里尔字母y(注:西里尔字母y的国际音标为[u])表示,第六元音用西里尔字母y 表示①参见扎哈罗夫:《满俄大辞典》,俄罗斯圣彼得堡皇家科学院,1875年,第20页。,显然,表明第六元音与第五元音发音相似,同样也存在一些差异。对于符号“ˉ”,一些外国汉学家将其看做是长音符,当然也有专家认为这只是表示有差别,并非是长音。[2]79外国汉学家们对满文第六元音音位有两种看法,即第六元音的音位为[ɔ]或[u],只是存在音调或音长上的差异。认为音位为[ɔ]的,[u]为音位变体;认为音位为[u]的,[ɔ]为音位变体。这种差异,主要是由确定字母本体音位的侧重点不同所导致的。

(二)国内满语第六元音研究的结论

现在国内关于满语第六元音的研究,学者们得出的结论主要有三:其一,ū多数情况下与其他圆唇元音相同,尤其与u 相似,满文第六元音字母很可能是方言差异的文字记音现象。其二,满文第六元音的音位为[ʊ(]也有写作[ω]的),音位变体为[o]/[ɔ]。其三,满文第六元音的音位为[ɔ]/[o],音位变体为[u]/[ʊ]。

下面对这三种结论加以分析:

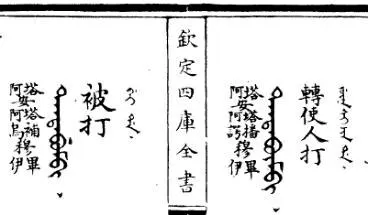

1.不考虑音位变体,满文的圆唇元音有[ɔ]和[u]两个,没有圆唇元音[o]。这一点,李兵在其论文《通古斯语言元音和谐与书面满语元音系统》中做了极为详尽的说明。[14]27-28满文第六元音的发音在一定条件下可能发[ɔ]音,也可能发[u]音,甚至发其他音。若说满文第六元音字母可能是方言差异的文字记音现象,这显然是一种误解。《钦定四库全书汇要·御制增订清文鉴》卷五《政部·捶打》中有这样一对单词,恰好在同一页面上,如图1所示:

图1 满文“被打”与“转使人打”的对照图

图1 中左边是tantabumbi(被打),词中使用的是第五元音u,右边是tantabūmbi(转使人打),词中使用的是第六元音ū。这一对单词反映了这样几个情况:首先,它们在同一部著作之中,因此只能是同一种方言,不可能存在方言差异;其次,文字中仅一个字母不同,却表达了不同的意思,在这里bu和bū意义是不同的;第三,这里的u和ū的发音是不同的,我们可以从旁边的注音中看出,左边的bu 发“补乌”音,右边的bū发“播谔”音。因此,这两个单词已构成了最小对立对,也就是说ū有字有音,具有成为独立音位的条件。

2.第二种结论认为满语第六元音ū的本体音位是[ʊ],其他音位变体或为[o],或为[ɔ]。非常明显,元音ū与小舌位辅音拼写的情况出现的频率最高,依据发音素材,可能其是与[u]相似或靠近[u]的一个音位,这样的音位恰好是[ʊ]。由此确定第六元音ū的音位为[ʊ],这样就能满足一母一音的原则,也能够构成音位对立的条件。黄彩玉和郭碧莹也用实验语音学的技术手段做了相关证明①参见黄彩玉,郭碧莹:《满语元音ū实验语音学考察》,《满语研究》,2018年第1期,第11-13页。。

但是,这个结论存在明显的缺陷。我们知道,满文的六个元音中前五个元音的本体音位都是依据元音自身作为独立音节的发音来确定,而[ʊ]的确定却要依赖与小舌位辅音的拼读之音,这显然违背了元音音位确认的必要条件。同时,国际音标的元音音位图的音位依据口腔的开合程度划分为闭、半闭、半开、开四个层次。除了位于中央位置的音位[ə]以外,满语所有的元音音位以及音位变体均处在这四个层次线和前、央、后三个部位线的交点之上。而[ʊ]作为圆唇元音的高低位置处在闭合半闭之间,而前后位置不像其他几个圆唇元音[u]、[o]、[ɔ]那样处在发音部位靠后的位置,而是半前移,处在央和后之间,如图2圈所示位置。

图2 国际音标元音音位图

[ʊ]这个音位需要喉部肌群的精确控制,极难掌握,通常是语音流音位变动行程中的过渡音。为什么会有[ʊ]这个音位的结论呢?笔者认为,首先是语音素材问题。现代东北一些会满语的人,受汉语言文化的影响极深,将汉语发音习惯带入满语发音中,发音音位前化、松化的现象也就比较明显。其次是听者本身的感受,或者受其他因素的影响。满语元音的本体音位通常都比较靠后,例如:满语的元音a,读如六麻韵②《钦定清汉对音字式》(聚珍堂),中央民族大学图书馆馆藏,第2页。,发音部位比汉语的a 要靠后,其音位为[ɑ],而不是[a]或[A],汉语的[a]为高平调,而满文的[ɑ]为中平调,发音方式类似汉字“麻”的韵母a 的发音;满语的元音e,发音部位也比较靠后,其音位应为[ɤ]。又比如,发音人发出的[ɔ]音或者接近[ɔ]的音,听者也可能会依据自身感受或习惯记为[o]。这是非母语的语音采集者经常会出现的差错。

至于黄彩玉和郭碧莹采用的实验语音学方法,在理论上讲是科学的。但是,其实验过程并不严谨,以至于实验结果的正确性是令人怀疑的。首先,发音人小学文化程度,会说一些满语,显然很难保证发音人会满文。在测试词汇用例中,除了较为常用的包含第六元音的少量词汇外,如tanggū(百)、gūsin(三十)、butūn(坛子)、tacikū(学校)、saiyūn(问好)等,很难保证发音人对于自己不熟悉或不认识的词汇知道该如何去读,其准确性就很难保证。其次,第六元音ū与其他元音相比,具有更为明显的声调特征。一种语言,除了表现这种语言中全部音位的定位特征、各个音位之间的聚合关系与组合关系等方面的语音格局外,还应包括表现声调数目、声调调型以及它们的分布关系等声调格局。然而,该论文对满语第六元音只做了定位特征的分析,未提及声调特征,这显然是不充分的。

顺便指出一点,笔者在国际互联网的一个国际音标(International Phonetic Alphabet,IPA)学习网站的国际音标读音页面上点击相应的音位符号③https://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/。IPA 是按照国际音标协会制定的学术标准。,反复听取国际音标音位图的相关元音音位的发声,[ʊ]怎么听着也像是拢紧喉部,发出类似现代普通话“饿”的声音,且不是圆唇元音。对照不同版本的《清文启蒙》《清汉对音字式》以及《御制增订清文鉴》等满文古籍的汉字注音,与[ʊ]的发音并不相符,差别还有点大。这也就是说,第六元音的发音不应该是[ʊ]。

3.第三种结论是满文第六元音ū的本体音位为[ɔ]/[o],音位变体为[u]/[ʊ]。ū的本体音位为[o],音位变体为[ʊ],这是清格尔泰论文里的结论。[o]的音位比[ɔ]高一些,[ʊ]比[u]低一点,显得十分含蓄内敛。20 世纪80 年代,国内的满语学者对国际音标还不那么熟悉,用[o]指代[ɔ]来表示ū的音位还是比较常见的。[ʊ]与[u]相距很近,ū在与小舌辅音相拼时,受到辅音和相邻音节的牵掣而产生一点音位位移是可想而知的。因此,这一结论与ū的本体音位为[ɔ]、音位变体为[u]的结论应该基本相同,可归为同一类型。

认为“ū的音位为[ɔ]、音位变体为[u]”的学者,除清格尔泰外,还有李树兰、仲谦、安俊、安双成、沈原、赵志强等,他们都是精通满文、满语的专家学者。在这里,我们还可以看到一个非常有趣的情况,李树兰、仲谦、安俊、安双成、赵志强等还精通锡伯口语,能够熟练运用锡伯口语进行交流。其中,仲谦、安俊、安双成、赵志强等均是新疆伊犁察布查尔锡伯自治县的锡伯族人。

新疆察布查尔锡伯自治县的锡伯族先祖生活在东北海拉尔东南扎兰托罗河流域,所操语言和古鲜卑语有某种联系,在历史上它和女真语是很亲近的。锡伯族自元朝起隶属于科尔沁蒙古部,明万历二十一年(1593)九部之战后归附努尔哈赤,随同科尔沁蒙古一起编入蒙古八旗。康熙三十年(1691)锡伯官兵被编入满洲八旗,分驻墨尔根、齐齐哈尔、伯都纳、乌拉等地,隶属黑龙江将军和吉林将军。康熙三十八年(1699)至康熙四十一年(1702)间,锡伯官兵又分批迁徙到盛京诸城驻防。乾隆二十九年(1764),锡伯族三千多名官兵和家眷从盛京(今沈阳市)出发,西迁至新疆伊犁驻防,屯垦戍边。佘吐肯在《锡伯语语法通论》中指出,自西迁至伊犁两百多年间,锡伯族人“基本处于半封闭式的地理环境和社会环境,长期生活在八旗军营制里,八个牛录八个城堡,一个城堡就是一个军营,不准外族人进城居住,更不允许本族人与外族通婚,尽管清朝在1911年辛亥革命中灭亡,可是锡伯族八旗军营制一直到1938 年才废除”[15]9。即使锡伯族八旗军营制被废除,但在八旗军营制下养成的生活习惯,仍延续了很长时间。另外,“锡伯族历来重视文化教育,在清代不仅有私塾,还有官办义学。到了近代,在‘尚学会’、‘兴学会’等群众文化教育团体的促进下,锡伯族群众自筹资金创办学校,除了锡伯族总管档案房所在地六牛录有官办高小外,几乎所有牛录都办学堂,教育的主要内容、手段、课程、教科书,自西迁到解放前都以满语满文为主,或者用满汉合璧教材,重视锡汉双语教学。新中国成立后,锡伯族的文化教育得到突飞猛进的发展,无论从内容、质量、数量、手段等诸方面,任何历史时代无法比拟。至今锡伯族集中居住的乡镇小学仍在开设锡伯语,教锡伯语文,这是锡伯族能保持自己语言文字的文化原因”[15]9。因此,可以断定,锡伯语文特别是口语,并未受到外界的太多影响,基本保持了离开盛京时的语言习惯和语音特征。

这里需要提一个人,他就是爱新觉罗·瀛生。他出生于1922 年,祖籍辽宁省新宾满族自治县,清太祖努尔哈赤十三世孙。瀛生自幼学满语,师从“同光清语六贤”的爱新觉罗·朴厚和阿克敦布,连续学习满语16 年。20 世纪40 年代初,他又师从满文翻译专家克敬之学习满、汉翻译;其后,再拜著名语言学专家罗常培为师,学习古汉语音韵学和西方语言学。[16]67-68瀛生在《谈谈满语的京语——第六部分京语与盛京南满语》中就满语方言问题指出:(满族)“京语前辈精研满语,深解诸方言音韵有别,据此将满语划分为东、南、西、北四部,称之为东音、南音、西音、北音。前辈划分的方言区,与穆晔骏老师的划分是一致的。所说的东音就是宁古塔东海语区。南音又称辽东旧音,与穆老师说的盛京南满(盛京吉林)语区相合。西音又称京话,即北京满语,也就是穆老师说的京语区。因拉林语是来自京话的,二者差异极微,故置于京话内。北音指北满方言而言。京语前辈认为北音之说只是概略而言的,因其中既包括来自宁古塔语的东音,还有北满土著音。北音大体上与穆老师所说的嫩江、萨哈连语区相符。关于阿勒楚喀语,前辈因其状况复杂,虽多北音但又多变异,故难置北音之内,也有几位京语前辈由于阿勒楚喀语变异特殊,难以归类,因其位于北音之南、辽东音之北,故暂称之为中音”[17]3。瀛生同时列出盛京南满语、锡伯语、京语和规范语加以对照,并且在文中给出了这样的描述:“京语前辈认为宁古塔语和盛京南满语音皆纯,常说:‘东音及南音最纯,西音为众音之汇,北京杂东音而兼土音,中音与诸音多异。’”[17]9其中,规范语就是满文的书面语,满文是由建州女真人以建州音为据而写词,以此为满族共同体的语言。文中还指出:“因女真诸部的人带着各种方言进入共同体,诸音对建州音发生影响,满人入居北京多年而形成京话(西音,即现在我们说的‘京语’)。因此说西音是杂音,正赖其杂,才将女真传统诸音保存下来。辽东音(南音。就是我们现在说的盛京南满语)是与建州音最近的语音,而且未受诸音之染,终保纯正,所以可贵。东音(宁古塔东海语音)固然也是纯而不杂,但它不如辽东音距建州音近。”[17]10

在做了详细对比之后,瀛生指出:“将盛京南满语与规范语(建州语)、京语(建州语经音变而派生的语音)相对比,发现盛语与规语是近亲关系。将盛语与锡伯语试加对照(对照二者一些词的发音),发现盛、锡二语甚相近,几乎没有区别。再将宁古塔语音与之对照,发现差异较著;与阿勒楚喀语对照,发现阿语距诸音远,但有些近于金代女真文所写的语音。”[17]10瀛生在做了大量对比之后,得出了这样的结论:“在满语诸方言中,盛语极近规语。盛语与锡语极似”[17]15。事实上,不仅仅是锡伯语与盛京南满语极似,锡伯族人在茶余饭后相聚一起,吟诵“朱伦呼兰比”,或者诵读满文古籍时,所用的所谓“书面语”,与满语规范语更为相似。

赵杰也在其论文《锡伯语满语语音演变的比较》就新疆锡伯语、黑龙江满语、嫩江满语与清语(满文书面语)在三百年来的变化情况做了比较。比较中,赵杰关于元音高化、低化,弱化脱落,辅音浊化,塞音擦化、浊化,以及鼻音的变化情况等,做了这样的描述:“新疆锡伯语反映了变化的初期阶段”,“黑龙江满语反映了变化的中期阶段”,“而嫩江满语反映了变化的后期阶段”,“锡伯语变速最慢”,“新疆锡伯语保持不变,显然比东北满语存古”[18]37等,最后给出了如下结论:“近三百年不相往来的三支现代方言的语音差异反映出清满语的发展历程,新疆伊犁河畔的锡伯语发展速度最慢,也最接近清语,代表着语言史的初期阶段;东北黑龙江畔的满语发展比锡伯语快,看得出和清语有了一段距离,代表着发展的中期阶段;松嫩平原嫩江畔的满语发展速度比前两支方言都快,代表着后期阶段。”[18]37

由上述讨论可见,熟悉满文、满语,能够熟练使用锡伯语进行交流的满语专家和学者给出的满文第六元音ū的本体音位为[ɔ],音位变体为[u],这应该是最接近本真的结论。

三、满语第六元音的语音特征

(一)清代古籍对满文第六元音的注音

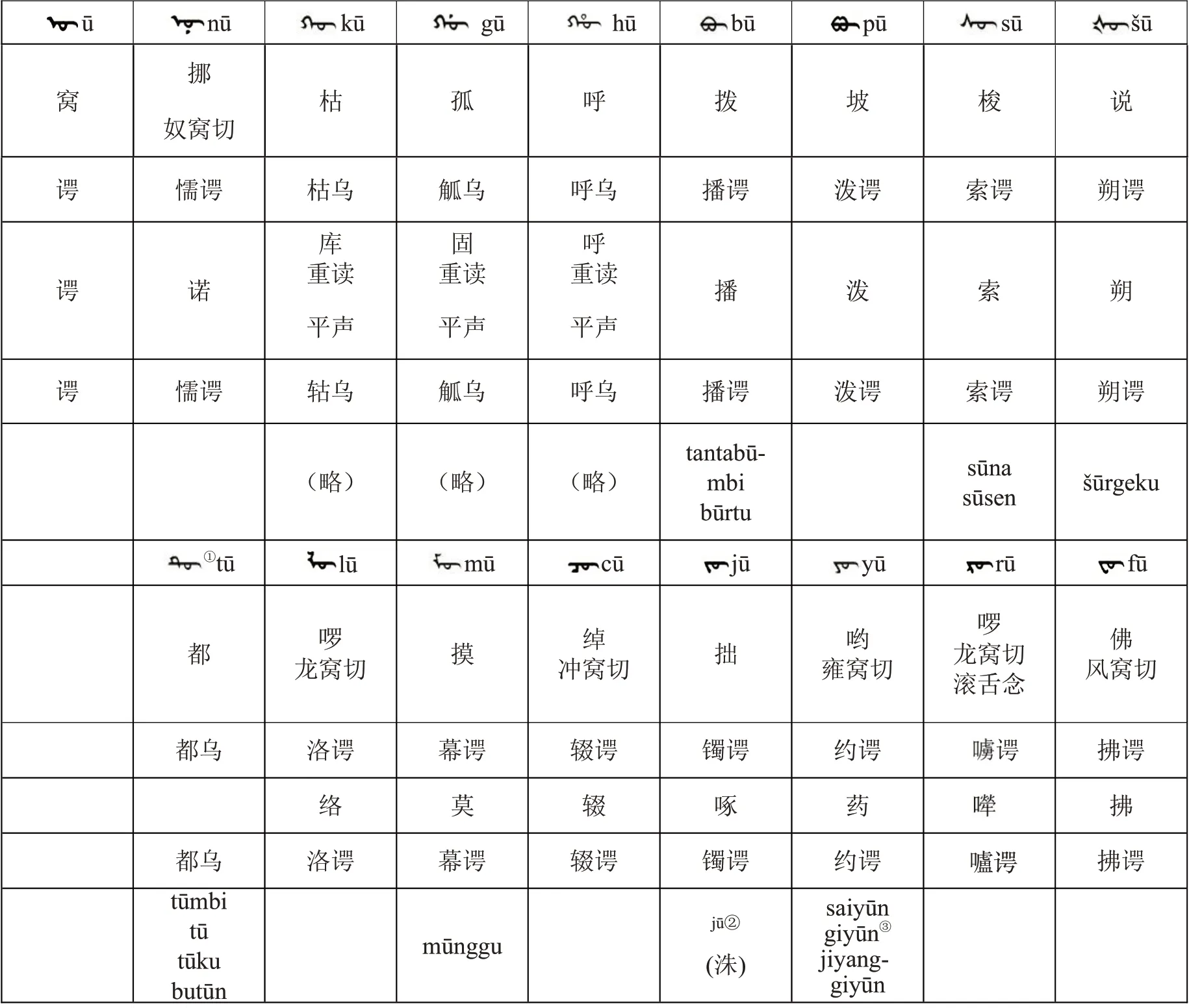

在清代古籍中,对满文通常采用单个或多个汉字切音的方式进行注音,这使我们可以通过这种注音方式较为准确地了解当时满文的实际读音。雍正庚戌年(1730)刊印的《清文启蒙》(三槐堂)应属于最早期的版本,其六个元音分别用汉字注音为:“阿”“恶”“衣”“窝”“屋”“窝”。其中,在“阿”的下面特意标注了“昂亚切”,在第三元音和第六元音的注音汉字“衣”和“窝”的旁边标注了一个圈。不仅如此,在其他辅音和第三元音、第六元音拼写字的汉字注音旁也都加注了一个圈。这明显说明,这三个元音的发音应该与标注的汉字发音存在某种不同之处,特别是第四元音和第六元音的汉字注音都是“窝”,但第六元音多标注了一个圈,说明这两个元音发音具有相似性,但还是有一定的差异。在后来重刻刊印的《清文启蒙》(宏文阁)中,六个元音的汉字注音有了明显的变化,分别使用了“阿”“额”“伊”“鄂”“乌”和“谔”。下页表1 中列举了清代古籍满语第一字头中涉及第六元音的注音情况和对应的满文单词转写。

表1 满文第一字头中含第六元音的字的清代文献注音

(二)满文第六元音的发音方式

“鄂”和“谔”的差异究竟是什么,第六元音的发音是怎样的,成为现代满语研究者们不断探索的一个问题。实际上,古代文献中对第六元音的发音就有明确的说明。最初三槐堂版的《清文启蒙》给出的“窝”就指明了第六元音大致的发音方式。后来的“鄂”和“谔”在《康熙字典》中均为“五各切”,而“各”的古音韵母的发音是[ɔ],“五各切”的发音应该与[uɔ]相似。另外,第四元音和第六元音分别用“鄂”和“谔”两个不同的汉字表示,说明它们在发音上是有差别的。在法国国家图书馆的数字图书馆(Gallica)保存的《玉堂字汇》

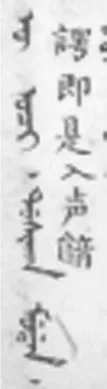

影印电子版中,我们可以查阅清代用满语对汉字的注音。其中“鄂”的注音是“”[ɔ],下面的满文注释是“”(sesulambi:惊讶,诧异)①参见法国国家图书馆的数字图书馆(Gallica)保存的满文注音、注解的《玉堂字汇》影印本,第374页b面。,显然“鄂”是阳平声调的语气词发音;“谔”的注音也是“”[ɔ],但满文为“”(sijirhūn i gisurembi:直着说)②“谔”作为注音,“直”着读,意指采用入声韵。参见《玉堂字汇》,第404页b面。,“直”显然是发声方式的一种描述。由此可见,它们是有不同之处的。在当前主流韵律规范的平水韵中,“鄂”和“谔”二字均属于入声十药韵。乾隆三十八年(1773)的《钦定清汉对音字式》,对第四元音的汉字注音“鄂”字,明确标注了“平声读”,对第六元音的汉字注音“谔”字,则未加说明,显然是要按“谔”字本音(入声韵)去读。此外,在这本古籍的第二、第四、第五、第十字头中,与第六元音相关的许多音节的注音,也标注了“入声读”这样的字眼儿,[19]8-9其他未标注的则按汉字本音去读。乾隆三十九年(1774)《清语易言》中就明确指出满文第六元音的音韵是“入声韵”[20]46,如图3所示。

图3 清语易言局部

那么,什么是入声韵?我国古代对汉语四声有这样的描述:“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促”,“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏”[21]88。明末清初杰出的音韵学家顾炎武在《音学五书》中对四声有这样的描述:“长言则今之平上去声也,短言则今之入声也”[22]41,“平音最长,上去次之,入则诎然而止,无余音矣”[22]43。古人用“直而促”“短促急收藏”“短言”“诎然而止,无余音矣”这样语句描述了入声的语音特征。百度百科中就入声韵还给出了这样的描述:“入声韵指以清塞音[p]/[t]/[k]收尾的韵。另外,以喉塞音[ʔ]收尾的韵母也叫入声韵。”③https://baike.baidu.com/item/入声韵/10796593?fr=aladdin。

满文第六元音又该如何读呢?为此,笔者求教了已年满101 周岁的父亲安林(alin, 富察氏)。他在入学读书时学习的就是满文、满语,能写能读,能熟练流畅地说古音十足的锡伯语。他诵读的满文第一字头前12 个字,录音波形如图4 所示。

图4 满文a、e、i,o、u、ū;na、ne、ni,no、nu、nū读音波形图

由图4 可以看出,i、ū、ni、nū这四个读音的音程较短,特别是ū和nū的音段长度大约只有正常读音音节的三分之一。从听觉感受而言,这四个读音都较为用力,特别是ū和nū明显存在以喉塞音迅速结束的特征。另外,ū的发音明显是从很短的[u]音开始,迅速下滑至[ɔ]音,并以喉塞音阻断发音。这正符合德国汉学家们所标注的语调下降的特征,也基本契合了清格尔泰所描述的发音“稍微窄一些”的特点。由此可见,第六元音ū独立发音的国际音标可表示为。

(三)第六元音是具有单音位意义的语音组合

满文六个元音除了用单音位表示的[ɑ][ɤ][i][ɔ][u]以外,还包括了一个有两个音素组合的、带有特定发音方式(音调)的第六元音音位。这似乎颠覆了元音应该是单音位的概念,实则不然。俄罗斯语言学家、音位学理论的鼻祖、布拉格语言学派的精神领袖H.C.特鲁别茨柯依在其所著的《音位学原理》中指出“:通常认为,只有某些语音组合才具有单音位价值。这些语音组合的组成部分不是按照两个音节进行分类,其形成只是源于统一的发音,并且这一发音的长度不应当超过一个语音的正常长度。”[23]42同时,特鲁别茨柯依将语音组合视为一个音位的条件归结为六个规则“:第一个规则:语言中的语音组合构成部分如不是按照两个音节进行分布,就可以将这样的语音组合视为一个音位的实现”;“第二个规则:如果语音组合源于统一发音或者是在发音综合体的逐渐退化或者减少过程中形成的,那么可以将该语音组合视为一个音位的实现”;“第三个规则:如果语音组合的长度不超过该语言其他音位的长度,那么应当视其为一个音位的实现”;“第四个规则:应当将潜在的单音位语音组合(也就是满足上述三条规则)视为是一个音位的实现,而且根据语言规则,这个音位所在处不允许其他类音位组合出现”;“第五个规则:如果以语言整个系统为出发点,那么就应当将符合上述三条规则条件的语音组合视为简单音位”;“第六个规则:如果潜在的单音位语音群组成部分不能解释为该语言中某一个音位的组合变体,那么应当将整个语音群视为一个音位的实现”[23]42-46。第六元音是一个在一个音节内由语音[u]到[ɔ]单向滑动的二合元音,其发音过程短于其他几个元音的单音位音程。因此,第六元音至少满足上述前三个规则,它是一个具有单音位意义的语音组合,可以视为一个音位的实现。

(四)第六元音的音位变体

第六元音ū的音位变体有如下几种:

2.若元音ū处于单词词首时,原本应该是用喉塞音阻断的入声韵,在语流中由于连读的需要,只有不明显的喉塞音,而且发音音程也要长些,这时,ū发音为[ǔɔ],由于发音音程加长,[u]在整个音程中占比极度变小,几乎达到可被忽略的程度。因此,这时元音ū的音位变体可以是[ǔɔ],也可以是[ɔ],通常用[ɔ]表示。

(1)略带质疑语气。这一类型读ū平声,发音略长,尾音略有上扬,可用音位变体[u]表示。

(2)一般叙述语句。这一类型ū按平缓绵长、尾音下沉的方式读,可用音位变体[ǔɔ]表示。若在更为松弛的语气状态下,[ɔ]前化为[ə],这时,可用音位变体[ǔə]表示。为避免使用过多注音符号,这种情况可统一使用[ǔə]。

上述第六元音的音变特征,在察布查尔县能熟练运用锡伯语交流的锡伯族老年人的口语中,有充分的表现。

四、结语

清朝时期,外国的汉学家们就曾对满文第六元音做过较为准确的描述。但是,到了现代,国内的满语言学家和学者们对这个问题却陷入了迷茫,各持己见,难以统一。一个根本的原因就是受到了“一母一音”这一概念的严重影响。本文突破了传统思维的禁锢,依据满文古籍给出的、最接近本真的定义,参考在语音上具有“存古”特质的锡伯族学者的结论和锡伯族人的实际发音,运用音位学原理,给出了十分新颖、具有创新性的结论,即满文第六元音的本体音位是一个具有单音位意义的、入声韵的二合语音,可以用表示,其音位变体有:[ɔ]、[u]、[ǔə]等。

这一结论表明,一种语言的元音系统除了纯粹的单音音位外,也有可能包含具有复合音素特征的,或者具有音调变化特征的成分。满语的元音系统就是这样的一种元音系统。希望这些结论能够为满语研究提供一种新的视角,能够解释满语第六元音长期以来悬而未决的困惑。