温阳通利方穴位贴敷治疗脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留的临床研究*

牛 丽 李彦杰 彭俊峰 秦合伟 郭 宁 孙钰斌 刘昊源 张淑芹 牛雨晴

(1.河南中医药大学,河南 郑州 450046;2.河南省中医院,河南中医药大学第二附属医院,河南 郑州 450002)

随着社会经济的发展,因交通事故、高空坠落、跌打砸伤等原因导致的脊髓损伤(SCI)发生率逐年提高。据2018年中国创伤性脊髓损伤流行病学统计,我国SCI年患病率为37人次/100万[1]。神经源性膀胱(NB)是脊髓损伤后常见并发症,常以储尿功能异常及排尿功能障碍为主要临床表现,容易诱发尿路感染、结石及肾积水,严重者可进展为尿毒症,是SCI患者死亡的主要原因之一[2]。目前现代医学以间歇导尿、膀胱功能训练、药物治疗、物理因子治疗等综合治疗为主,并取得一定的疗效,但都存在治疗周期长、远期疗效不佳等问题。相比之下,中医的针刺、艾灸和中药穴位贴敷等康复技术对于脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留的临床应用效果显著[3-5],且简便易行,易于推广,但缺少高质量循证医学证据作为支撑。本研究采用温阳通利方穴位贴敷联合间歇性导尿及膀胱功能训练治疗SCI后NB患者,探索中药穴位贴敷对脊髓损伤后神经源性尿潴留患者临床治疗效果,以期为中医康复技术的推广和应用提供临床依据。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

1)诊断标准:依据2011年《脊髓损伤神经学分类国际标准》中SCI的诊断[6],并经CT/MRI确诊;依据《中医病证诊断疗效标准》[7]中“癃闭”的诊断标准。2)纳入标准:符合脊髓损伤和中医癃闭诊断标准;脊髓休克期已过,病情稳定;留置导尿管已拔除;不完全性脊髓损伤患者;年龄18~75岁,病程≤6个月;自愿接受治疗并签署知情同意书。3)排除标准:生命体征不稳或病情恶化者;严重心、脑和肾等重要脏器疾病者;非脊髓损伤引起的尿潴留者;严重失语、认知功能障碍或有精神症状不能配合治疗者;严重的尿路感染而无法得到控制者;对药物成分过敏者。4)脱落、剔除及中止标准:自愿退出者;未按规定治疗,因资料不全等因素影响疗效或安全性判断者;治疗期间因合并除本研究以外其他疗法影响疗效判断者;观察期间出现严重并发症或病情急剧恶化者;治疗过程中发生严重不良反应,根据医生判断应中止试验者。

1.2 临床资料

选择2019年3月至2021年3月于河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)就诊的符合纳入标准的脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留患者80例。由研究人员将患者按就诊顺序编为1~80号,采用SPSS22.0软件产生随机数字,将随机数字放入密封、不透光的信封中,患者按编号领取信封,随机数字尾号为奇数者为观察组,偶数者为对照组,每组40例。观察组男性23例,女性17例,年龄28~65岁,平均(45.50±10.55)岁;病程1~6个月,平均(3.53±1.54)个月。对照组男性21例,女性19例,年龄29~64岁,平均(45.93±11.46)岁;病程1~6个月,平均(3.45±1.41)个月。两组患者在性别、年龄、病程组间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法

两组患者均参照《神经源性膀胱护理实践指南》[8]依据病情选用改善血液循环、保持水/电解质平衡及控制并发症等脊髓损伤尿潴留的常规基础治疗及对症治疗。

1.3.1 对照组 采用常规间歇性导尿及膀胱功能训练。间歇导尿:在患者全身症状稳定后,行间歇导尿,每4~6 h导尿1次,注意观察尿量及颜色变化,当残余尿量<100 mL时,膀胱容量>250 mL,可终止导尿[9]。膀胱功能训练包括以下几方面。1)控制饮水量及排尿间隔时间:保证每天饮水量1 500~2 000 mL,每次饮水200~300 mL,晚8∶00至早6∶00禁水,且每次饮水与排尿间隔时间大于2 h。2)行crede手法辅助排尿训练:手指在患者耻骨联合上方进行有节奏的轻拍,连拍3~4次,每次2~3 min,再将双手由患者的腹部近端向远端按摩,每日按压3~4次,直至有尿液流出。3)盆底肌功能训练:患者平卧,进行提肛运动、收腹运动和呼吸功能锻炼。以上治疗每日1次,每次30 min,6 d为1个疗程,共治疗4个疗程。

1.3.2 观察组 患者在对照组治疗的基础上增加温阳益肾、活血利水的中药穴位敷贴治疗。将制附子15 g,肉桂 10 g,泽泻 10 g,车前子 15 g,桔梗 6 g,王不留行15 g,川牛膝10 g粉碎到100目并混合成药粉,每次取药粉15 g,取葱白10 g捣碎去渣,得到葱白汁,同时备蜂蜜10 g,将药粉、葱白汁和蜂蜜混合,调和均匀,呈稠膏状,贴敷于神阙穴和关元穴,持续4~6 h,每日治疗1次,6 d为1疗程,共治疗4个疗程。

1.4 观察指标

1.4.1 排尿情况 观察并记录两组患者在治疗前后连续3 d的日平均排尿次数、单次平均排尿量和单次最大尿量。

1.4.2 尿流动力学指标 采用超声和尿动力学检查仪(加拿大LABORIE公司)对两组患者治疗前后膀胱残余尿量、膀胱安全容量、平均尿流速,最大尿流速,膀胱压力,逼尿肌压力等数据进行统计学分析。

1.4.3 尿路感染的发生情况 分别于治疗后的清晨留取清洁中段尿(尿停留于膀胱4~6 h以上),检测尿常规,比较两组患者尿路感染的发生情况。尿沉渣白细胞数≥5个/HP为阳性[10]。

1.5 疗效标准

膀胱功能疗效评定标准参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[11]拟定。显效:治疗后能自行排尿,残余尿量<80 mL。有效:治疗后能自行排尿,残余尿量80~200 mL。无效:治疗后残余尿量>200 mL或不能自行排尿。总有效率(%)=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.6 统计学处理

应用SPSS22.0统计软件。计量资料符合正态分布的,以(±s)描述表示,组内采用配对t检验,组间采用两独立样本t检验;计数资料用χ2检验,等级资料的比较采用Mann-Whitney U秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较

见表1。观察组总有效率为92.50%,对照组总有效率为85.00%,观察组排尿障碍的改善程度明显优于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

2.2 两组治疗前后排尿情况比较

见表2。与治疗前比较,治疗后两组日平均排尿次数、单次平均排尿量、日单次最大排尿量均有明显改善(P<0.05),且观察组相较于对照组改善更为显著(P<0.05)。

表2 两组治疗前后排尿情况比较(±s)

表2 两组治疗前后排尿情况比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组别观察组(n=40)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后日平均排尿次数(次)11.58±3.17 6.78±2.13*△11.53±2.92 7.95±2.15*单次平均排尿量(mL)51.68±20.63 118.50±36.58*△51.98±19.43 99.18±24.34*日单次最大尿量(mL)215.30±25.20 323.60±28.75*△212.45±23.28 298.95±22.09*

2.3 两组治疗前后尿流动力学指标的比较

见表3。与治疗前比较,治疗后两组膀胱残余尿量、膀胱内压均明显下降(P<0.05),且观察组相较于对照组下降更为显著(P<0.05);两组逼尿肌压力、平均尿流速、最大尿流速和膀胱安全容量均显著增加(P<0.05),且观察组相较于对照组增加更为明显(P<0.05)。

表3 两组治疗前后尿流动力学指标的比较(±s)

表3 两组治疗前后尿流动力学指标的比较(±s)

注:1 cmH2O≈0.1 kPa。

组 别 时 间观察组(n=40)对照组(n=40)膀胱安全容量(V/mL)285.1±17.9 343.5±22.5*△261.2±20.2 327.4±23.6*治疗前治疗后治疗前治疗后膀胱内压(cmH2O)54.1±4.4 33.3±3.6*△53.3±4.4 45.6±5.4*逼尿肌压力(cmH2O)42.1±3.7 57.9±3.3*△41.1±3.4 48.0±3.0*平均尿流速(mL/s)5.7±0.2 7.2±0.5*△5.7±0.2 6.8±0.3*最大尿流速(mL/s)13.5±1.4 17.6±1.0*△13.9±1.0 15.0±1.0*膀胱残余尿量(V/mL)253.4±43.9 96.0±23.2*△240.1±33.1 131.7±35.4*

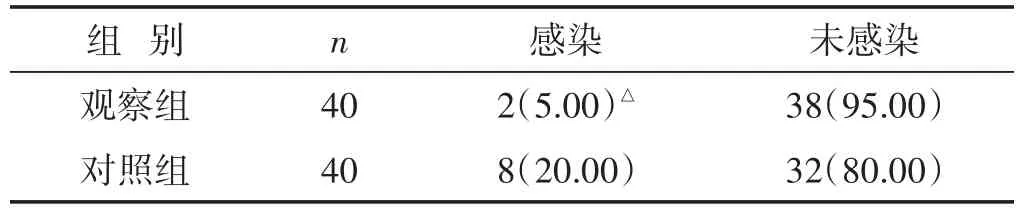

2.4 两组尿路感染率比较

见表4。观察组尿路感染率为5.00%,对照组尿路感染率为20.00%,观察组尿路感染率显著低于对照组(P<0.05)。

表4 两组治疗后尿路感染率比较[n(%)]

3 讨 论

脊髓损伤后神经源性膀胱患者长期排尿功能障碍会造成反复泌尿系感染、尿路结石、肾积水,甚至导致肾功能衰竭而死亡[12]。神经源性膀胱是脊髓损伤后首要关注的问题。因此,采取有效措施治疗脊髓损伤后尿潴留,减少相关临床并发症,促进膀胱功能康复,具有重要的意义。中药穴位贴敷是通过药物与穴位之间共同作用激发人体经气,促进经络畅通,调节脏腑平衡,是中医治疗学的重要组成部分,为中医药治疗SCI后尿潴留治疗开辟了新的思路和方法。近年来,在应用中药穴位敷贴治疗胃肠功能障碍[13]、膝关节骨性关节炎[14]、咳喘[15]等相关疾病方面的研究及报道较多,但关于中药穴位贴敷治疗SCI后尿潴留的相关研究报道尚显不足。因此,本研究应用具有温阳益肾、活血利水的中药穴位贴敷来治疗SCI后尿潴留患者,以期填补这一研究领域的缺陷。

现代医学认为SCI后尿潴留的发生主要是由于脊髓损伤后信号传导通路障碍及脊髓所支配膀胱的相关节段神经功能异常,导致膀胱逼尿肌和括约肌失去了大脑和脊髓的调节与支配,引起膀胱神经性功能紊乱形成尿潴留。相关报道称[16]SCI后尿潴留的发生与泌尿系统的病理学变化密切相关。此外,脊髓内炎症和免疫反应也被认为在SCI后尿潴留的病理发展中发挥中心作用[17]。Hu等[18]研究发现严重的骶上脊髓损伤会增加膀胱壁、腰骶脊髓和背根神经节内神经生长因子的浓度,引起膀胱传入神经过度兴奋和逼尿肌过度活动,导致排尿效率低下和高残余容量。

中医理论认为,脊髓损伤后尿潴留属于中医学“癃闭”范畴。脊髓损伤后尿潴留是由于肾阳不足和膀胱气化失利而导致排尿困难,尿量减少,甚则小便不通的一种疾患。尿液的生成、输布和排泄过程,尤以脾、肺、肾三脏的综合调节为首要。《景岳全书·肿胀》云“盖水为至阴,故其本在肾;水化于气,故其标在肺;水惟畏土,故其制在脾”。肺失通调、脾失转输、肾失开阖而致水液停滞。因此在药物选择上,各原料药君臣佐使配伍合理,其中制附子为君,温肾阳,补脾阳;肉桂为臣,助附子温阳通脉;泽泻、车前子渗湿利水,王不留、川牛膝活血通经、引水下行,桔梗“提壶揭盖”、宣肺利水,葱白发表通阳、利尿,共为佐使。诸药合用,共奏温阳益肾、活血利水之功。肾阳得温,脾阳得补,肺气得宣,经脉得通,膀胱开合有度,水液自下,则癃闭得愈。在治疗取穴上,神阙穴为先天之命蒂,后天之气会,介于中下焦之间,能通调周身经气,输布全身气血。且因脐部表皮角质层最薄且无脂肪组织,皮肤和筋膜、腹膜直接相连,故贴敷于神阙穴最有利于药物吸收和输布,刺激膀胱气化,调节膀胱功能。关元穴是足三阴经与任脉之会穴,有培元固本、补益下焦之功。足三阴经所联络的脏腑均与癃闭的发病机制密切相关[19],故中药贴敷关元穴可调整诸经,通利小便。此外,关元穴定位接近膀胱的解剖位置,现代研究也表明刺激关元穴可使膀胱内压增加,增强逼尿肌排尿反射活动及其兴奋性,从而促进膀胱功能的重建[20]。因此,中药穴位敷贴能够通过肌肤腠理使药性由表及里,以达到调整气机、温补肾阳、激发经气、水液下行的作用。

尿流动力学检测已成为神经源性膀胱重要检查手段之一,通过真实可靠的数据帮助我们了解膀胱及尿道的功能状态。本研究表明,治疗后两组患者膀胱残余尿量、膀胱内压、逼尿肌压力、平均尿流速、最大尿流速和膀胱安全容量均较治疗前有显著改善,且观察组相较于对照组改善更为明显,提示中药穴位敷贴能改善膀胱及尿道功能,降低膀胱内压,增大膀胱容量,减少膀胱残余尿量,同时抑制逼尿肌收缩,达到治疗疾病的目的。除此之外,通过记录排尿日志及检测尿路感染情况,观察到患者日平均排尿次数、单次平均排尿量、单次最大排尿量均较治疗前有显著改善,且观察组显著优于对照组,且观察组尿路感染率5.00%显著低于对照组20.00%。观察组治疗总有效率显著优于对照组,说明该疗法能够调整膀胱神经性功能紊乱,协调逼尿肌和括约肌反射活动,有效控制尿路感染情况,促进膀胱功能的重建。

综上所述,本研究所用温阳通利方穴位贴敷治疗SCI后尿潴留疗效确切,能够多途径改善排尿功能,具有明显特色优势。同时,本研究也存在一定的局限性。本次临床研究的样本量小,缺少后续疗效观察,还需在以后的研究中扩大样本量,进行长期跟踪回访;此外,本研究尚未比较中药贴敷于其他穴位康复疗效间的差异,有待后续进一步总结报道。