学生座位与学习参与度关系研究

——基于空间感应理论

陈凤林

(成都艺术职业大学 公共教学部,四川 成都 611433)

目前我国高校教学普遍存在学生课堂参与度低的问题,高校课堂沦为教师“自编自导”的舞台,学生成为电子产品的“奴隶”。纵观影响课堂教学质量的因素,既有基础性的教学条件、平台等问题,也有课堂教学、教师、学生和教学观念等具体过程和微观因素等深层次原因[1],其中学生课堂参与度等因素发挥着关键作用。既有研究认为,学生参与度是权衡教学效果和教学质量的重要维度[2]。因此,为了提升课堂教学质量,本研究基于空间感应理论,通过课堂实际观察以及学生访谈从群体视角来回答以下两个问题:(1)学生学习参与度是否受空间布局的影响?(2)空间布局如何影响学生学习参与度?

一、文献综述

“学生参与”理论是高等教育质量评价中的重要理论。目前国内外关于学习参与度的研究主要集中在以下三个方面:(1)学习参与度概念与内涵研究。学习参与也叫作学习投入。在教学实践中,学习参与是指学生参与课堂活动所投入的时间、精力和情感[3]等心理和身体的总和,其中时间的投入需关注其质量。从本质上讲,学习参与等同于学习投入,是学生个人努力程度和各种环境相互作用产生的结果[4]。学界对学生参与的程度较为关注,多数研究通过实证研究方法,在教学活动中对学生实际学习参与度进行测量,发现学生参与度在性别、年级段、教学环境等方面存在差异。许俊卿等认为女生在行为投入方面得分明显高于男生,学生学习投入度呈现“高—低—高—更高”趋势[5];而崔文琴认为大一学生在学习投入总分上显著高于大三、大四学生[6]。(2)学习参与度测量工具的形成与发展。学生学习参与度测量工具最早由美国进行研发应用,澳大利亚、新西兰和英国在美国测量工具基础上相继进行研发。2007年,中国引进全国大学生学习投入调查(NSSE)并将其本土化,研发出第一代具有中国特色、符合中国大学生实际的大学生学情调查工具(NSSE-China)。随后,学界继续对学生学习参与度测量工具进行改善,形成了第二代中国大学生学习与发展追踪问卷调查(CCSS)。学生学习参与度测量工具基于学业挑战水平、主动学习合作、师生互动、教育经历和校园环境五大指标,对学生学习参与度进行测量,可以分析影响学生参与度因素,从而提出改善学生参与度的策略。(3)学习参与度影响因素分析。学生学习参与是一种连续性的情感投入[7],包括学生行为参与、认知参与以及情感参与。学生作为不同的个体,其参与度多少受个体内外部多种因素影响,其中,个体主观性因素影响最大。内部因素包括个体自我效能感、成就目标、学习兴趣、专业满意度、学习动机、学习意义及学习毅力等人格特征[8-9],外部因素包括课程要求、学校环境、家庭环境以及他人支持(包括父母、同伴和教师等的支持,其中教师支持尤为重要[10-11]),范玉梅等认为同伴熟悉度对学习者的投入有显著影响[12]。对各因素的分析与研究,有助于清晰地把握学生个体学习差异,从而促进教学质量的提升。

教室空间布局是指在教学活动空间中,桌椅讲台等物所呈现的状态及排列的顺序。具身认知理论认为,个体生理状态与心理状态有直接联系[13]。教室空间布局对个体带来的生理感受,能够影响主体的学习行为,这种过程主要基于“空间感应模型”。“空间感应”理论认为个体空间感应分为获取空间信息阶段、处理空间信息阶段和指导空间行为阶段[14]。国外学者对教室空间布局研究较为广泛,美国环境心理学家罗伯特·索默教授(Robert Sommer)认为,教室布局能够体现教师的教育理念[15]。根据座位离讲台的距离,可以把座位分为前排、中排和后排等,不同座位被分割为“中心-边缘”的空间格局[16],不同位置的学生有着不同的投入与感受,与教师所产生的互动又形成不同的“交互区”,学生在各自所选择的区域经历着差异化的生命境遇。

这些研究都从教师角度表明空间布局的差异化对学生学习参与度有一定的影响作用。然而,在高等教育阶段,学生座位并非固定不变,大学教师也很少对学生座位进行强制性固定安排。在座位的选择上,大学生表现出更多的自主选择性。正是由于学生的自主性,每堂课座位的空间布局虽不尽相同,但存在一定共性。

二、研究设计

(一)研究方法

本研究主要采用课堂观察法、访谈法和问卷调查法来进行。

本研究选择课堂观察法有以下两个原因:首先,对学生行为进行研究,如果仅通过问卷等方式难以获得真实有效的结果,而通过课堂实际教学呈现,可以直观观测到学生具体行为;其次,观察者和被观察者都是在进行正常的教与学活动,学生不会因为有他人观看而做出表演性行为,教师也不会为了某一具体结果而强行限制学生行为,一切行为都是在自然的情况下发生,使得观察结果更加具有说服性。

采用问卷调查不同类型学生在课堂参与动机、参与行为、参与时间、参与频率以及参与持久度上的差异,结合课堂观察进行综合研究。

在采用课堂观察法和问卷调查法获取学生行为之后,对学生行为进行分类总结,对不同类型的座位呈现方式选取具有代表性的学生进行访谈,深究学生行为背后的成因。

(二)研究对象

本研究课堂观察对象选取四川某高校6个不同专业学生,分别为建筑设计专业、建筑工程专业、休闲体育专业、工程造价专业、城市轨道专业以及财务管理专业,各班级人数介于22~51人。6个班级上课教室为同一个教室,教室座位数110个。在课堂观察之后,对该校大一学生进行随机问卷测试,共发放问卷639份,剔除无效问卷共获得有效问卷628份。

三、结果与分析

(一)基于空间感应,学生座位选择呈现集体差异化

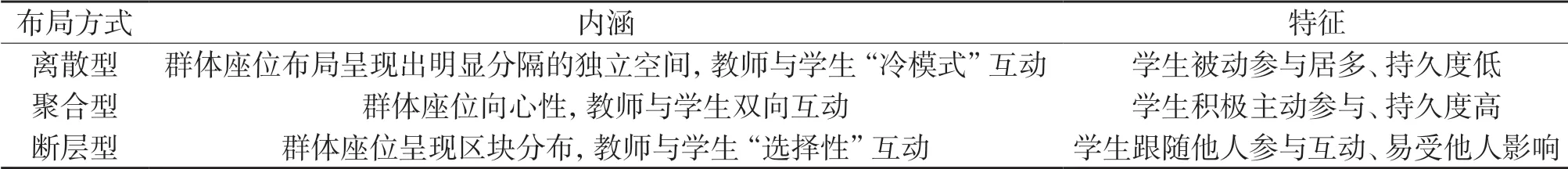

作为研究对象的6个班级中,以学生群体来看,座位空间布局呈现出差异化。主要有以下三种呈现方式:离散型、聚合型以及断层型,见图1、图2和图3。其中聚合型有三种呈现方式,断层型有两种呈现方式。

图1 离散型

图2 聚合型

图3 断层型

(二)不同空间感应类型,学生学习参与度不同

学生进入教室后,根据个体主观偏好,选择不同的座位就坐。学生自主选择的座位布局,将教室空间划分为不同区域。Vander Schee将座位划分为前排、中前排、中后排和后排四类[17],Marx等人认为,在教室布局中存在两个“高交互区”,处于不同交互区的学生参与度不同[18]。从集体座位空间布局来看,离散型布局学生整体参与度最低,前排部分学生能够参与课堂,但是持久度差,表现为课程开始时的聚精会神到课程结束时的心不在焉;聚合型学生整体参与度最高,其中2-1和2-2的聚合类型参与度持平,2-3聚合类型参与度相对较差;断层型在左右或前后两侧参与度也呈现出断层差异,即左右或前后两部分参与度不同,这种情况主要出现在合班上课、班级较多的时候。

(三)空间感应视角下学生座位布局研究意义

空间感应主要用于人文地理行为研究,指人们通过对客观物体的形状、大小、距离、方位等空间特性的认识,在头脑中产生客观物体的映象和图式的过程[19]。基于空间感应研究学生群体座位呈现方式,能够了解学生如何作用于座位选择以及其是否影响学生课堂参与。教室座位呈现方式的空间信息,在学生群体自主选择下,呈现出不同的空间布局,进而影响学生后续课堂参与行为,包括参与目的、参与频率以及参与的持久度。因此,对空间感应视角下学生座位布局研究有助于教师高效把握课堂,并根据学生参与行为适时调整教学方式,促进教学质量的提高。

四、学生学习参与度模型阐释

通过课堂实践观察,发现学生在不同座位空间布局中,课堂投入程度不同,表现为不同空间布局下学生参与次数、参与时间不同,呈现出差异化特征,见表1。

表1 不同空间布局方式的内涵与特征

(一)离散型:独立空间下的“冷模式”回应

离散型空间布局呈现出以单人或多人为中心,辐散到周围3~4人,并以此为单个集群点落座,集群与集群之间常有明显的分隔线区分。正如吴岩的研究所表明的一样,学生座位受物理因素的影响,形成了中心体、边缘区等场域[20]。离散型空间布局中,集群(2)(4)(5)相对于集群(1)(3),处于被漠视的“他者”场域[16],学生自我情感呈现出消极逃离状态,学生课堂参与度低。

为了更深层次探究离散型学生心理成因,分别选择了不同集群学生进行访谈。集群(1),在空间位置上属于高交互区,其位置与教师讲台都比较近,多表现出一种积极性参与,包括自主积极者和功利性积极者。学生A说道:前面没有其他同学干扰,我能够更好地看到黑板和老师,我就能集中注意力,感觉我就是课堂的主要参与者,老师也很重视我,我很开心。对于学生A来说,分散型的空间布局让他有更多的机会参与到课堂中,能够满足其学习需求。

在集群(2)中,由于其空间属于边缘区域,实际课堂中,学生时不时抬头,时不时参与课堂互动。正如学生B所说:选择这个位置是因为靠墙,能够给我安全感,尤其是老师提问我不知道的问题时,正好可以逃避,老师很少关注我这个位置。我不想听课的时候,老师也发现不了。对于学生B,集群(2)的空间场域使得他有理由有条件逃离课堂,是否参与课堂取决于个体的实际情况。

集群(5)所处的位置被戏称为“最佳迟到逃课区”,学生C即处于该位置,他说:我来得比较晚,能够选择的位置不多,看大家稀稀拉拉的分开坐着,我也就不想靠前,进教室就没打算要好好听课,一是听不懂,二是大家稀稀拉拉坐着,各玩各的,都没有学习氛围,我也不想学。C学生的心理状态能够很明显的反应出空间布局状态对他所产生的影响。这类学生自主性较低,极少参与课堂互动。

此外,学生D说道,教室很大,我们班学生又少,这样分开坐根本不像个班集体,老师好像只给前面的学生讲,看都不看我们一眼。有时候老师问一个问题,几乎没有人回答,都是自顾自地玩手机,老师就成了自导自演。学生选择分开坐之后,集群与集群之间的纽带也就断了,削弱了集群之间的相互影响作用,课堂犹如一盘散沙。离散型空间布局下,集群都是独立个体,各自做着互不影响的事情,几乎很少投入课堂,成了冷漠型互动的代表。

(二)聚合型:集群空间下的“互动式”回应

聚合型主要表现为学生座位与学生座位紧挨着,前后左右无空位。这种布局方式,学生参与度最高。聚合型空间布局下,学生在课堂中呈现出高凝聚力、高参与度特征。

学生E说道:我看大家都坐在一起,我肯定得挨着大家坐啊,要不然我一个人,别人还以为我是怪胎呢;我还希望能够通过这种方式融入到班集体中。学生选择坐在一起,为的是更快融入集体,近距离的位置布局可以增加互动频率,获得他人认可。在聚合型空间布局下,同学的赞同尤其是同伴的支持能够影响学生学习参与度。

学生F说道:和大家坐在一起,大家上课交流讨论起来也很方便。有些老师讲课比较快,我要是没跟上节奏,还可以问同学。再说,现在内卷太厉害了,我和大家坐在一起,就能知道他们在做什么事情,好跟上他们。在聚合型空间布局下,学生之间能够直观感受到同桌或是同学的课堂反应,并将他人反应作用到个体。例如:看着他人投入学习,迫使自己也投入学习。相较于离散型的空间布局,在个体自我观察的空间范围内,学生能够及时捕捉信息并给予反馈,自主选择是否参与课堂。

聚合型空间布局方式下呈现出三种状态,其中2-1和2-2在本质上没有区别,都表现出班级整体集中一起、座位连续且靠前。这两种状态学生参与度差异较小,能够及时跟上教师节奏,积极参与课堂互动与练习。

不过,在常规的聚合型空间布局方式之外,学生个体因为不喜欢课程、不自信、害怕被提问等原因,也会构建出靠后的聚合型布局,如图2(2-3)。这种空间类型的学生,集体选择靠后就坐,将前几排空置,拉远群体与教师和讲台的位置,试图寻求心理安全。这种布局方式的学生群体具有较高的参与性和向心性。学生G说,想学想听课,但又怕老师提问,只想安静地听课,所以选择靠后坐……听不听得懂又是另外一个问题了。尽管学生表达了希望参与课堂的欲望,但是由于个体惧怕心理,使得学生集体靠后且集中。这种场域下,教师若站在讲台不动,增加了学生心理安慰区域的同时,也扩大了教师与学生互动的距离感。

(三)断层型:区隔空间下的“选择性”回应

断层型作为一种特殊的空间布局方式,呈现出区块分布特征,学生群体之间有明显的分界线,区块与区块之间参与度有所不同,主要表现为某一群体参与度高,其余群体选择性不参与。学生H说,选择位置的时候一般都是看自己班级在哪里我就坐哪里,感觉更有安全感些,另外一个班的人不怎么熟悉,坐在一起感觉挺别扭的。如此来看,尽管多个班级在同一空间学习同一门课程,一种无形的陌生感会将不同班级区别开,形成断层型的空间布局。学生K说,课堂上老师提问的时候,碍于有其他人(其他班级)在,都不怎么敢回答问题,怕出错,丢脸丢到了其他班。我基本上都是等他们班回答之后,再说自己的想法,大多数时候还是保持沉默,有想法也不说。在课堂上,学生保持沉默、表现冷淡,这种“缄默”现象使得教师与学生保持着“井水不犯河水”式的吊诡关系[21]。区隔空间使得听课双方互相考量,最终根据实际情况作出是否参与课堂的选择,而这种选择过程也是学生自我身份认同的博弈过程。断层型群体参与度并非一直不变,群体是否参与主要取决于谁先开始,谁先获得主动权。在这种空间布局下,不同区块场域的群体会随着课程的进展而改变自我选择态度。

五、研究结论与启示

(一)关注群体差异性,给与正确“安全感”场域

既有研究表明,学生课堂参与对学习效果、教学质量呈正相关关系[22],在教学过程中,关注学生课堂参与行为有助于提高教学效果。本研究发现离散型、聚合型以及断层型空间布局方式的学生在课堂参与频率、参与持久度上存在较大差异,见图4、图5。且在访谈过程中,多名学生表明安全感是学生自我选择座位的重要原因。因此,在教学过程中教师要了解不同学生类型的分布状态、行为特征和内在原因,针对学生的类型进行差异化教学,帮助学生主动建立“安全感”,引导学生积极参与课堂互动,提高课堂教学效率。

图4 不同布局方式学生参与时间特征

图5 不同布局方式学生参与频率特征

(二)培养集体凝聚力,削弱物理位置产生的距离感

本研究以学生群体空间座位布局为视角,基于学生参与行为与参与动机,发现教师与学生之间的距离越远,学生参与度越低。纵观三种空间布局方式对学生参与度所带来的影响,物理位置所产生的距离感直接影响学生与教师的互动。在聚合型布局方式中,学生群体具有向心性,凝聚力强,学生或是积极主动参与,或是部分参与;在离散型中,集群之间缺少纽带,参与度低;断层型空间布局群体与群体之间有明显的分割线,场域与场域之间互不干扰,群体参与度也呈现非同步状态。因此,有必要通过班级活动培养学生的向心性、凝聚力,增加学生之间的交流与互动,削弱群体与群体、场域与场域之间的物理间隔感。

尽管断层型空间布局方式学生群体参与度较高,但是区块与区块之间联动性较差,呈现出互不干扰状态。要解决此类问题,教师在教学过程中,可通过采取互助互评等方式,增加班级与班级之间的互动性,培养学生合作、进行讨论的习惯,充分发挥群体作用,促进课堂高效良性互动。

(三)增加互动空间,避免构建“边缘场域”

边缘场域中的学生常常由于被动性边缘化和认同性边缘化的相互作用[23],最终出现边缘化马太效应,即处于边缘场域中的学生若在教师的持续无视以及消极的自我管理下,更加难以参与课堂互动。

本研究发现离散型空间布局方式中,处于“边缘场域”的学生,其群体参与度低。教师在实际教学过程中,可适当增加在教室走动的频率,定期环顾整个教学空间,与学生进行眼神肢体等互动,尤其重视两边靠墙、教室靠后门区域,关注“边缘”群体心理活动;适时给予学生鼓励与支持,使学生在学习过程中敢于互动、积极参与。

此外,断层型空间布局方式中也存在边缘场域,即位于群体靠后区域。此区域学生受集体环境影响,尽管空间位置向心性,但互动频率和持久度较低。因此,教学活动中教师要积极主动构建互动活动,关注多个群体互动模式,帮助学生在群体中建立自信,从而促进学生积极参与跨班级互动,增加互动的有效性。