再论吐蕃与景教、摩尼教的联系

内容摘要:本文对有关吐蕃与景教、摩尼教联系的5组史料的性质、年代与真伪进行了重新检视,以此探讨景教、摩尼教在吐蕃的传播路径与范围,并着重对学界所提出的摩尼教相关知识自剑南道传入吐蕃之说进行了辨析。景教与摩尼教的传播主要发生在吐蕃新占领的敦煌,西境拉达克一带的景教和摩尼教色彩粟特语题记属于麝香之路上的粟特商人或者使者。有关摩尼教与景教的知识可能正是从敦煌和拉达克两条路经传入吐蕃宫廷。这两种宗教也未能在吐蕃腹地获得实质性的传播。

关键词:吐蕃;景教;摩尼教;剑南禅宗

中图分类号:K289;B989.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0139-09

Re-Examining Tibet’s Connections with Nestorianism and Manicheism

SHEN Chen

(Faculty of History, Nankai Univesity, Tianjin 300350)

Abstract:By reexamining the nature, date, and authenticity of five groups of materials associated with Nestorianism and Manichaeism in Tibet, this paper discusses the paths and scope of their dissemination and analyzes the historical view that knowledge of Nestorianism was spread into Tibet through Jiannandao, a former Ba and Shu prefecture in Sichuan near modern-day Chengdu. The dissemination of these two religions mainly took place in Dunhuang just after the region was occupied by the Tibetans. Some of the most important evidence for the presence and propagation of both Nestorianism and Manichaeism are texts written in the Tibetan Ladakhi language left by Sogdian merchants or envoys on the“Musk Road” trading route. The two religions likely spread into the Tibetan court via Dunhuang and Ladakh, but they never reached central Tibet.

Keywords:Tibet; Nestorianism; Manichaeism; Chan in Jiannan

關于景教、摩尼教与吐蕃的接触,乌瑞《公元八到十世纪吐蕃与景教和摩尼教的联系》一文系统梳理了相关史料,其中包括:(1)景教东方教会牧首提摩太一世(Timothy I,780—823年在位)的两封提及吐蕃的叙利亚语书信(41、47号);(2)敦煌藏文P.t.351《占卜书》中包含的赞颂夷数迷师诃(I shi myi shi ha,即耶稣)的内容;(3)拉达克唐泽(Tangtse)附近的粟特文景教十字架摩崖石刻以及洞噶(Domkhar)的藏文十字架式佛塔石刻题记;(4)敦煌藏文文书P.t.1182与P.t.1676上所绘的十字架;(5)赤松德赞所撰的《正语量略集》

(bKa’ yang dag pa’i tshad ma las mdo btus pa)中包含的反对摩尼教的内容[1]。王尧先生在《敦煌P.t.351号吐蕃文书及景教文献叙录》将相关部分翻译为汉语,并对敦煌的景教文献进行了简要梳理[2]。森安孝夫《中亚史中的西藏:吐蕃在世界史中所居地位之展望》一文结合吐蕃的扩张史,简要分析了摩尼教与景教的传入吐蕃的途径[3]。荣新江先生《〈历代法宝记〉中的末曼尼和弥师诃——兼谈吐蕃文献中的摩尼教和景教因素的来历》一文对乌瑞的观点做出回应,指出《历代法宝记》中对于末曼尼(即摩尼)和弥师诃的记载或即吐蕃文献中摩尼教和景教因素的来源[4]。虽然目前并没有发现更多新史料,但近来相关研究的进步仍然有助于推进对上述史料的认识。

本文通过对上述史料的重新检视,借以探讨吐蕃时期景教与摩尼教的传播范围和路径。

一 提摩太一世的两封叙利亚语书信

大食占领波斯之后,景教(又称叙利亚东方教会)成为哈里发统治下齐米(Dhimmi,保护民,即除了穆斯林之外的一神教信众)之首,景教牧首成为犹太教、基督教等宗教的领袖。虽然哈里发禁止景教在穆斯林中传教,但景教在中亚、东亚等地的传教在7世纪之后进入快速发展时期。提摩太一世在780—823年间担任景教教会牧首,是景教发展史上最为重要的人物之一。他将牧首驻地从泰西封移至巴格达,与哈里发建立起良好的关系。景教教会因此得以迅猛扩张,在汉地、吐蕃、印度、突厥皆设教省,任命大主教。提摩太留下大量著作,其中包括57封书信[5][6],对于了解当时景教教会的运作具有重要的意义。

这里讨论的两封书信编号41、47号。41号书信是792/793年写给叙利亚北部的马尔马隆(Mar Maron)修道院的僧侣。该修道院的僧侣饱受当地正统基督教迫害。因此写信给提摩太一世请求干预,后者因此回信。第47号书信是提摩太在795—798年间寄给他的朋友、埃兰大主教塞吉厄斯(Sergius)。这两封书信最早曾有Raphae?觕l Bidawid的法译本[7],近来Mark Dichens又对这两封书信节译为英语,借以研究突厥的景教主教问题。笔者根据后者的英译引用如下[8]:

书信41:

看哪,在所有的土地上,包括巴格达、波斯和亚述以及所有东方的土地,包括印度、中土、吐蕃和突厥,这些领地哪一个不是处在教权统治之下?

书信47:

最近圣灵已经为突厥选定了一位大主教,我们也将为吐蕃选定另一位大主教。

提摩太一世是否最终向吐蕃派遣了大主教,没有直接的证据。目前景教文献比较集中的是敦煌,提摩太写信时敦煌已经被吐蕃占领,假如提摩太此后向敦煌派遣了景教僧的话,也可以称作吐蕃的大主教。此外,勃律、拉达克一带也被视为吐蕃的一部分,同样是可能的大主教派驻地点。

二 敦煌藏文P.t.351《占卜书》

P.t.351占卜书现存85行,首全尾残,其中序言强调此卷为菩萨和佛陀亲口所言。其中第40—44行提到了“夷数弥施诃”(I shi myi shi ha)①:

人啊,帮助你的神名为夷数弥施诃,行为如金刚手吉祥释迦牟尼。当七重天之门开启之时,(你将)从神的右手边的裁判那里获得瑜伽成就。所想之事,不要顾忌、不要害怕、不要恐惧地去做吧。你将获胜,绝无任何魔鬼。此卦无论何事均大吉。

麦克唐纳夫人最先将“I shi myi shi ha”比定为“耶稣弥赛亚”(?魰amasīha)[9]。石泰安将“I shi myi shi ha”比定为《序听迷诗所经》中的“移鼠迷师诃”一词,不过他误认为是摩尼教的词汇[10]。乌瑞指出《序听迷诗所经》是景教文献,所谓“神的右手边的裁判”在基督教教义中也是指的坐在上帝右手边、安排生死的耶稣,七重天也是基督教常用词,这件占卜书是打着佛教幌子的景教占卜书[1]412-418。不过根据林悟殊、荣新江先生的研究,可知《序听迷诗所经》应是出自于近人的伪作{1},宜用唐朝的官方译语“夷数弥施诃”对译藏文“I shi myi shi ha”。

对于这件文书的年代,乌瑞认为只能定在787年到11世纪初这一漫长的时间段内。格桑央京指出其书法通篇无反写的“i”,陈践据此指出这一文书年代较晚[11]。结合这件文书的书法特征来看,除了没有反写“i”外,弯曲的双垂符、独立属格“’i”都是晚期古藏文的特点,此文书应该是10世纪晚期的作品,受到了汉文景教文献的影响,在敦煌当地写成。吐蕃王朝崩溃之后,河陇仍然以藏语作为通用语,是各族居民普遍使用的日常语言之一。这为敦煌的景教徒以占卜书的形式使用藏语、利用佛教术语进行传教提供了土壤。

三 拉达克的粟特文景教十字架

乌瑞还举出拉达克洞噶的十字架式刻塔题记:“这件‘十字架’有一个漫漶的底座,似乎是经过后人加上了一个王冠因而被转化成了塔的图案。其下有古藏文题记“猪年”(phag gI lo……)。假如确定图案与题记是一体的话(并且这一图像代表十字架),就可以为景教在吐蕃人中的流传提供新的证据。”[1]405可见他对于这一图案是否十字架并不确定。

阿富汗境内兴都库什山脉上的达考特(Darkot)山谷在唐代处于小勃律通护密道路上,斯坦因在峡谷的岩石上发现了一条藏文佛塔题记,塔身同样也是十字架形制,其题记为:rme’or lirni dor kyi ’o ma,弗兰克进行释读:“rMe ’or Lirnidor之(佛塔),哦!”。弗兰克认为这里的rMe ’or为吐蕃姓氏,Lirnidor是当地人的名字,年代较早,应是吐蕃占领小勃律时期留下的佛塔题记。他将这种佛塔命名为“十字架式佛塔”:即塔身为类似于景教十字架的形式,底刻塔基,上刻覆钵塔顶[12]。邓伍德也认为这种十字架式佛塔题记是吐蕃王朝时期的风格,并指出Lir ni dor可能是于阗人的名字[13]。Mock根据自己拍摄的高清照片将藏文题记释读为“rme’or lI ni dor kyi yon”,意思为“rMe-’or LI ni dor的献礼”,rMe’or为姓氏(rus),LI ni dor为名字(mying)。相似的藏文佛塔题记也见于瓦罕走廊,其中一条佛塔题记为:“rme-’or btsan la gzIgs gyI[yon]”,意思为“rMe-’or bTsan la gzigs的[献礼]”。其姓氏与前述达考特山谷题记中的供养人相同,推测应该是8世纪中期以后驻守于两地的吐蕃烽燧(ri zug)戍兵留下的{2}。近几十年来在印度河上游河谷石刻题记的调查显示,这种十字架式佛塔石刻在吉尔吉特、瓦罕一带并不鲜见,与景教无涉。

关于拉达克唐泽的三个十字架石刻,由于有粟特文题记,可确定是出自于粟特人之手。这三枚十字架四臂等长但不等宽,越至臂端越宽,属于景教教会流行马尔他式十字架[14],可知是出自于景教徒之手。辛维廉对这些题记进行了研究,其中一条题记(No. 2)出于充使吐蕃的粟特佛教僧人之手:“在210年(即841/842年),撒马尔罕的Caitra,与僧人奴失芬(Nōsh-farn)受命出使吐蕃可汗。”另外2条粟特语题记中提到“以上帝之名”(No. 10)和“Ur?觙 Tarkhan以上帝之名至此”(No. 5),辛维廉判断应是粟特景教徒的手笔。另一人的名字中则包含“Srōsh-art”(No. 4),是摩尼教神祇的名字,此人应是摩尼教徒[15]。以上证据证明,信仰景教、摩尼教的粟特人曾从拉达克进入到吐蕃境内。拉达克、勃律一线是吐蕃与中亚贸易的主要路线,粟特人长期把持麝香贸易[16],因此粟特人将景教、摩尼教甚至祆教带到勃律、拉达克一带是非常自然的。

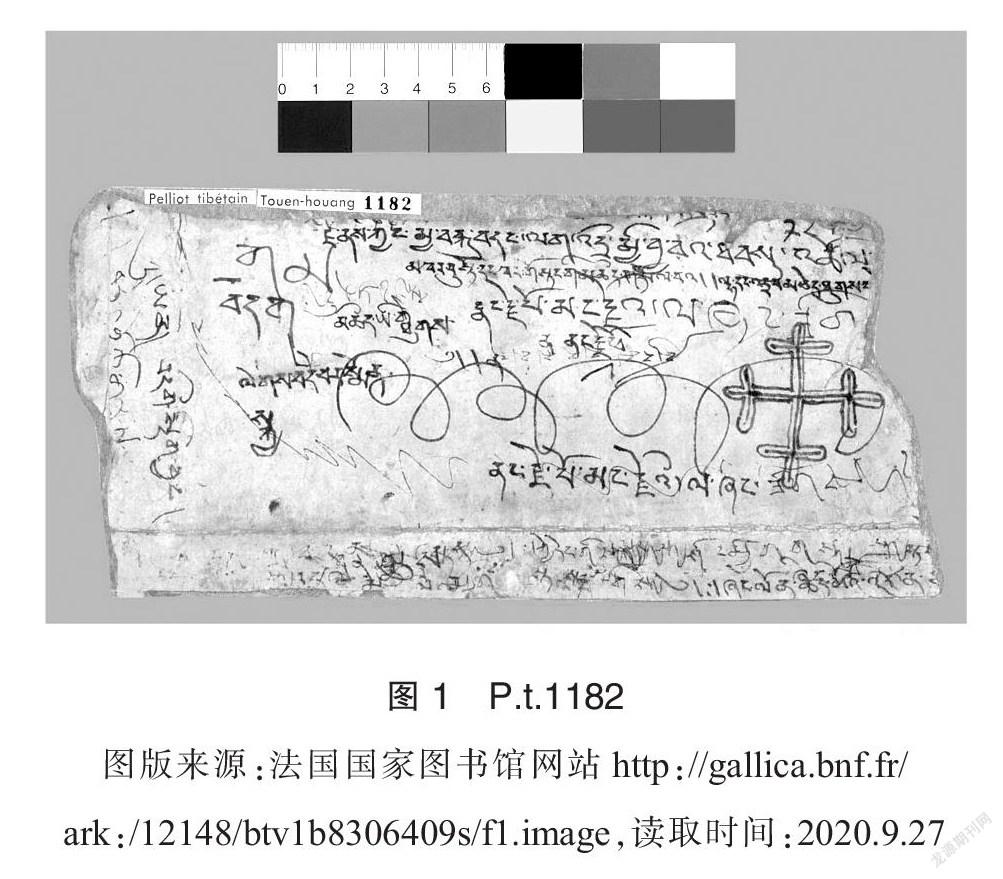

四 敦煌藏文文书P.t.1182

与P.t.1676上所繪的十字架

P.t.1182是一件藏文杂写,拉露(M. Lalou)最早发现其正面绘有一个十字架(图1)[17]。她分析了十字架的形状,认为此十字架为萨珊波斯式,该文书是出自于敦煌的经坊。由于一些藏文《十万颂般若经》是从吐蕃本土传到敦煌的,因此这件十字架文书也可能是从吐蕃传来的[18]。乌瑞则认为这件文书上面的文字只有随意的、不规范的藏文杂写,十字架本身也是如此,因此不太可能是从吐蕃运来,应是出自于敦煌的吐蕃抄写员之手[1]419。

波斯式十字架的特点是四臂等长,有的纵臂稍长,最主要的是臂端镶嵌三颗或两颗珍珠,镶嵌的三颗珍珠会构成一个小十字架。以图像形式表现景教十字架的资料非常少见,P.t.1182上的这个十字架臂端直接画上垂直短臂构成小十字架,然后在骨架周围描上轮廓,类似的十字架图画也出现于吐鲁番的粟特语景教写本So 12510背面(图2)[19][20],可看作特殊类型的波斯式景教十字架。近来武内绍人《护经纸(glegs tshas):吐蕃统治时期敦煌写经生的练习板》一文指出,敦煌经坊中的写经生在分配纸张的时候,会配发额外一张写经生自由支配的护经纸,写经生多用作练习纸,这些写经生都是来自于敦煌的汉人部落百姓[21]。

P.t.1182是一张典型的护经纸,其拥有者也应是敦煌的汉人写经生,而非吐蕃人。

这件文书上的杂写多是一些书信草稿的开头,如:

j[e] nas kyang my[I]bsku ba dang lag ’drI myi bya ba’I thabs ’tshol[“之后不要涂抹,不用询问(?)之方法”;mkhar bu sto dang khar go stang gi mchI gsol ba’/ lha dang ’dra ba mced thugs da[;“Mhar bu sto与Khar go敬问,似天神一般的(阁下)心情……”;nang rje po mang rjo’I la zhang zigs[“致曩儿波Mang rjo,尚Zigs……”;nang rje pho“曩儿波”;nang rje pi mang rjo’I la zhang zigs [“致曩儿波Mang rjo,尚Zigs”;zhang lon chen [“大尚论……”;legs bde bar smon“祈愿佳乐”{1}。

这一类书信草稿开头是护经纸常见的杂写内容,很难判断与十字架有何种联系,不能排除该十字架为涂鸦的可能性。

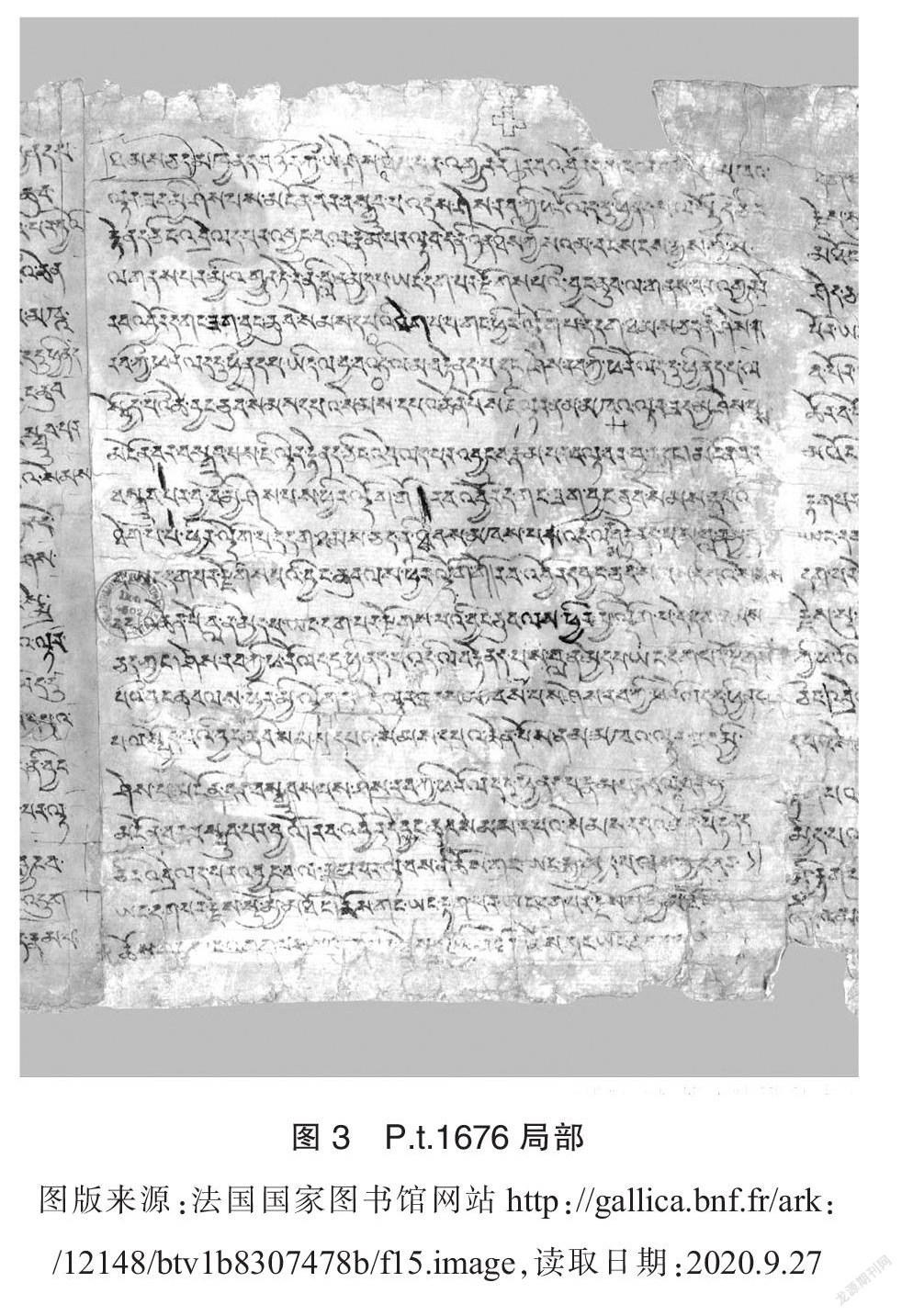

P.t.1676是一件藏文《十万颂般若经》的长卷,总共包括25个单页。乌瑞在第15页的上部边缘发现了一个小的希腊式十字架轮廓(图3),他坦言很难断定是一个佛教图案还是摩尼教或者景教的图案,应该是后来画上去的[1]419-420。最新的研究表明,敦煌的卷式藏文《十万颂般若经》并非抄写于敦煌经坊,而是来自于河州,然后被运至吐蕃统治下的敦煌[22]。至于这个图案是否能定为基督教的十字架,也是很可疑的。吐蕃官方组织的抄经需要严格遵循抄写和校对程序,抄经人在经卷画一个十字架的可能性较小,此图案多半是在传到敦煌之后画上去的。单从这一图案的形状来看,是否能够确定为基督教十字架仍然难以确定。目前所见的中古时期中亚及东亚的基督教十字架主要分为三种:一种是上述波斯式十字架;一种是叙利亚的马尔他式十字架(Maltese Cross),中心至臂端越来越宽;还有就是所谓的叙—波混合型十字架,即臂端加宽,且饰以珍珠。希腊式的十字架特点为四臂等长且等宽,主要流行于西方,在唐元时代的中亚和东亚并无发现[12]227-228 [18]63-65。这件文书上的图案四臂轮廓几乎等长,且横臂十分不规范,很难确定其为基督教或摩尼教的十字架。

五 赤松德赞所撰《正语量略集》

《正语量略集》收录于《丹珠尔》中,共计31叶。在《丹噶目录》(No. 723)与《旁塘目录》(No. 671)中皆著录有bKa’ yang dag pa’i tshad ma(正语量),七卷,2100颂,均归入“赞普赤松德赞所撰典籍”当中[23][24]。根据德格版大藏经一卷约13叶计算,七卷的《正语量》应该至少有90多叶,此《丹珠尔》中的《正语量略集》应是《正语量》的简本 [25]。《正语量略集》有赤松德赞批判摩尼教的内容{2}:

波斯的大骗子末曼尼(Mar ma ni)以无法忍受的骗术截取所有教义以编成与所有教义不同的理论{3}。如其所作的那样,将完全不同的(教义)结合在一起的话,其他教义的成立变得有条件或者不成立了。

石泰安将Mar ma ni 比定为汉语的“末摩尼”,开元二十年(732)年唐朝颁发摩尼教禁令:“末摩尼法,本是邪见,妄称佛教,诳惑黎元,宜严加禁断。”[26]石泰安认为此时金城公主尚在吐蕃,唐蕃双方交流密切,吐蕃当时从这道敕书中得知了摩尼教[27]。乌瑞则指出中古波斯语、帕提亚语、粟特语、回鹘语,乃至汉语的“末摩尼”、“末曼尼”等词汇,均有可能是藏语Mar ma ni一词的词源,吐蕃王廷对于摩尼教融合各教的教义特征有着更为清楚的认识,可能是粟特商人将摩尼教带到了吐蕃[1]407-412。森安孝夫亦认为是粟特人经由拉达克将摩尼教传入吐蕃,或是鄯善一带的粟特人聚落将摩尼教传入吐蕃[3]117。荣新江先生对《历代法宝记》中师子比丘在罽宾国降服末曼尼及弥师诃的故事进行了深入讨论,指出摩尼教内容可能是随《历代法宝记》一系禅史自剑南道进入吐蕃。

那么《历代法宝记》一系禅史是如何传入吐蕃的呢?藏文教法史《拔协》中记载赤松德赞派遣韦桑希前往唐朝时曾路经Eg cu听金和尚(Kim hva shang)讲法,山口瑞凤先生最早将Eg cu比定为益州,将金和尚比定为益州净众寺的无相禅师(俗姓金,683—762年),由此认为正是吐蕃使者韦桑希将剑南系禅宗思想最早传入吐蕃[28]。这一观点也为学界所接受[29]。荣新江先生进一步指出,虽然《历代法宝记》成书于774年益州保唐寺禅师无住寂灭以后,但是一些早期的禅史或语录可能在《历代法宝记》成书以前就通过口述或其他文本形式由韦桑希传入吐蕃,“末曼尼”与“弥师诃”的名字由此为吐蕃宫廷所知[30]。

这一假说主要依据当时所见的藏文《拔协》写本。《拔协》(rBa bzhed,或’Ba’ bzhed,又译作《巴协》),最早应写作《韦协》(dBa’ bzhed),最早在8世纪末由赤松德赞时期兴佛重臣韦·赛囊(dBa’ gSal snang)所著,是首部系统记载佛教传入西藏的早期重要史籍,敦煌写本中发现有此书残片 [31]。从10世纪开始至14世纪,不断有人對《韦协》母本进行改写和增补,派生出正伪混杂的多种不同写本,书名也衍化成《拔协》。关于《拔协》,目前有2个单行版本 [32][33][34],属于12—14世纪的传本。另外《贤者喜宴》中也大量引用了《拔协》的内容,学界视为第三种《拔协》版本,其年代更晚。而山口瑞凤所及之后讨论禅宗入藏史的学者利用的都是这三种版本。1995年巴桑旺堆从拉萨政协文史资料委员会找到《韦协》抄本,从标题到内容皆反映了《韦协》的早期面貌,最早可追至11世纪[35][36]。这为我们探讨韦·桑希出使唐朝提供了更加可靠的材料。

在增广本《拔协》中,赤松德赞在即位前后吐蕃曾有两次遣使往汉地求佛法之事。赤松德赞四岁时,赤德祖赞就派韦·桑希出使唐朝求取佛经,有汉僧绘其形象预言蕃使之至,皇帝赐给桑希金汁佛经一千部,返程时路遇一位和尚,这位和尚预言了吐蕃大臣反佛、太子兴佛之事。使者返回藏地后发现赤德祖赞已经去世,吐蕃境内大肆反佛。桑希遂将汉文佛典藏在荒山岩缝中,并暗中向赤松德赞诵读《十善经》《金刚经》与《佛說稻竿经》,赤松德赞由此转信佛法,密令印藏译师翻译这些汉文佛典。赤松德赞兴佛之后又派遣韦·赛囊出使汉地求佛法,在长安城中从埃曲的和尚学习佛法[32]19-21。《贤者喜宴》《布顿教法史》大体沿用这一叙述框架,并加以增衍[37][38]。

反观近来出版的《韦协》中,所谓赤松德赞少时蕃使汉地求法的记载并不存在。据其记载,赤松德赞在第一次遣送寂护回泥波罗后,听取韦·塞囊的建议,“派遣三十名官员及仆役出使(汉地),任命章·藏协(’Brang gTsang bzher)为正使,韦·桑希(’Ba’ Sang shi)为副使,韦·赛囊(dBa’ gSas snang)为监使”。路经埃曲(Eg chu)时遇到当地主持法脉的第七代传人金和尚(Gyim hva shang),金和尚与当地占卜师皆曾预言作为菩萨化身的赛囊与桑希将至,桑希至后与金和尚曾有一段关于预言吐蕃弘法的对话,韦·桑希希望奏请皇帝赐下千部佛典,金和尚预言赞普成人之后就将禁止外道传播,届时桑希可向其诵读《业报差别经》、《稻竿经》与《金刚经》,以启发赞普。到达京师后皇帝又下诏金和尚入京向吐蕃使者讲道,吐蕃使团受赏珍宝与书籍而归,回到吐蕃之后,赞普与群臣决定大兴佛法[34]9-11。对比可知《拔协》中所谓的第一次入汉地求法其实是取自于韦·桑希与金和尚之对话并加以演绎而成,故事框架也与第二次出使汉地几乎雷同,韦·桑希与韦·赛囊实际上是一同出使唐朝,而非前后各自带团出使。韦·桑希等人出使唐朝的确切年代并不清楚,大体是在赞普成人的761年左右,在此之后赤松德赞开始兴佛。

巴桑旺堆与Diemberger对以往学者将Eg chu比定为益州提出质疑,指出Eg chu极可能指渭州,“渭州762年连同长安以西的大片地区皆为吐蕃所占,即今宁夏回族自治州之平凉(按:原文如此),此地位于距离唐朝较近的路线上,但与金和尚的比定相矛盾。”{1}实际上渭州位于今甘肃陇西一带,陷蕃时间为763年。渭州位于唐蕃出使的必经驿道上,从路线上看渭州确实比益州要更为合理。但从对音的角度来看,益州的比定较为合理。另外,《韦协》提到金和尚为当地主持法脉的第七代传人,金和尚为剑南派禅宗第三代传人,若按《历代法宝记》记载自菩提达摩多罗禅师起可算作第八代。藏文佛教史籍中常以“七”作为象征性的数字[39],若将其视作概数也可以解释得通。然而敦煌藏文禅籍杂抄中将无住禅师称为第七祖(P.t.121(4)),将《历代法宝记》称为《第七祖禅经》(mKhan po bdun rgyud kyI bsam brtan,P.t.813(9)[40],《韦协》似乎是将无住与无相混淆了。此外,金和尚及占卜师预言吐蕃使者将至的情节似乎也与《宋高僧传·无相传》有相似之处:“后(无相)入蜀资中谒智诜禅师。有处寂者,异人也……相未至之前,寂曰:‘外来之宾明当见矣,汝曹宜洒扫以待。’间一日果至。”[41]这两处记载似乎有异曲同工之妙。《韦协》的记载还有不少可疑之处:一、史籍中唐蕃使者往来皆由陇右道,唐蕃古道上的系列驿站正是唐蕃使者的经停之处,从未见吐蕃使者从剑南道入长安;二、无相至蜀中之后事迹在汉文佛教史籍中记载甚详,关于无相接待吐蕃使者之事不见于任何汉文记载;三、无相入蜀之后再未回过京师,更遑论奉诏入京师向吐蕃使者传法。因此,笔者怀疑《韦协》此处记载恐是受到《历代法宝记》一类禅史的影响而虚构出来的,抑或是《韦协》在成书之后的流传过程中增衍的情节。在没有更多证据之前,对于《韦协》此处记载宜保持审慎态度。

《历代法宝记》成书之后传播到敦煌,并在敦煌日益流行,并在此基础上产生了一些增补的写本,如P. 2776、P. 2680、P. 3727等[28]353-354。786年吐蕃和平占领敦煌之后,敦煌的僧人与禅籍源源不断输入吐蕃,受到吐蕃宫廷的重视,《历代法宝记》一系的禅史和学说应是在此后传入吐蕃,进而对吐蕃佛教产生影响。

除了《历代法宝记》所记载的“末曼尼”之外,敦煌文献中的关于摩尼教的汉文文献应是吐蕃人了解摩尼教的更为直接的知识来源。

此外,这一时期回鹘将摩尼教奉为国教,回鹘的使者又多由粟特人担任。823年,吐蕃大相尚绮心儿在河州大夏川主持了与回鹘的和盟[42],此后吐蕃与回鹘进入了和平交往时期。有可能是粟特人在代表回鹘出使吐蕃的过程中将摩尼教的学说带入吐蕃宫廷。前述唐泽的粟特语石刻题记中有的粟特语人名有摩尼教的命名特征,辛维廉推测841/842年出使吐蕃可汗的粟特人很有可能是来自于回鹘[13]155-163。这些粟特语题记也为摩尼教从回鹘进入吐蕃提供了旁证。

结 论

通过以上梳理可以得知,拉达克的十字架可以确定是出自于粟特人之手,敦煌藏文文献上的十字架可能是吐蕃统治时期由汉人写经生所画,并不能确认是吐蕃人信仰了景教或摩尼教。而P.t.1676上的图案并非十字架,而属于涂鸦。景教牧首提摩太一世的书信中提到的吐蕃的大主教有可能是派驻于吐蕃的新占领地区,如粟特人活动密集的敦煌、勃律和拉达克等地。藏文景教占卜书是在10世纪写成,也不一定是出自于吐蕃人之手。赤松德赞在《正语略集量》中贬斥摩尼教的内容可以证明吐蕃王室已经对于摩尼教的教义有着充分的了解。摩尼教的知识传入吐蕃的渠道主要有东西二途,一是从西方拉达克一线由粟特商人和使节带入吐蕃,一是从东方的敦煌一带传入吐蕃。学界之前所认为的摩尼教知识自剑南道传入吐蕃之事可能并不成立。吐蕃统治敦煌之后,敦煌文献能够提供给吐蕃更直接和丰富的异域宗教的相关知识。由此看见,有关摩尼教与景教的知识虽然传入了吐蕃宫廷,但这两种宗教似乎没能在吐蕃腹地获得实质性的传播。

致谢:本文写作过程中以及初稿完成后,荣师新江教授、姚崇新教授、朱丽双教授、毕波副教授、严世伟提出不少宝贵意见,谨致谢忱!

参考文献:

[1]G. Uray. Tibet’s Connections with Nestorianism and Ma-

nicheism in the 8th-10th Centuries [C]// E. Steinkellner,H. Tauscher eds. Contribution on Tibetan Language,History and Culture:vol.1.Wien:Arbeitskreis für Tibetische und Buddhist Studien,1983:399-429.

[2]王尧. 敦煌P.T.351吐蕃文书及景教文献叙录[C]//第二届敦煌学国际研讨会论文集. 台北:台北汉学中心,

1991:539-543.

[3]森安孝夫,著. 钟美珠,陈俊谋,译. 中亚史中的西藏——吐蕃在世界史中所居地位之展望[J]. 西藏研究,1987(4):110-120.

[4]荣新江. 《历代法宝记》中的末曼尼和弥师诃——兼谈吐蕃文献中的摩尼教和景教因素的来历[C]//王尧. 藏学研究丛刊·贤者新宴. 北京:北京出版社,1999:130-

150.

[5]Wilhelm Baum,Dietmar W. Winkler. The Church of the East,A Concise History[M]. London & New York:Rou-

tledge,2000:60-61.

[6]David Richard Thomas,Barbara Roggema eds. Christian-

Muslim Relations:A Bibliographical History:vol.1[M]. Leiden:Brill,2006:515-516.

[7]Raphael Bidawid. Les lettres du partiarche nestorien Timothée I:étude critique avec en appendice la lettre de Timothée I aux moins du couvent de Mār Māron[M]. Vati-

can:Biblioteca apostolica vaticana,1956:74.

[8]Mark Dichens. Patriarch Timothy I and the Metropolitan of the Turks[J]. Journal of the Royal Asiatic Society,Th-

ird Series,2010 (2):117-119.

[9]A. Macdonald. Une lecture des Pelliot tibétain 1286, 1287,1038,1047,et 1290[C]// Etudes tibétaines dediees à la mémoire de Marcelle Lalou. Paris: Adrien-Maisonneuve,1971:285.

[10]R. A. Stein. Une mention du manichéisme dans le choix du bouddhisme comme religion d’état par le roi tibétain Khri-srolde-bcan [C]// Etienne Lamotte. Indianisme et Bouddhisme. Louvain-la-Neuve:Universite catholique

de Louvain, Institut orientaliste,1980:337.

[11]陈践. 敦煌吐蕃文献选辑:占卜文书卷[M]. 北京:民族出版社,2018:249.

[12]A. H. Francke. A Tibetan Interpolation on the Darkōt Pass[C]// A. Stein. Innermost Asia. Oxford:Clarendon Press,1928:1050-1051,pl. 46.

[13]Ph. Denwood. The Tibetans in the Western Himalayas and Karakoram Seventh-eleventh Centuries:Rock Art and Inscriptions [J]. Journal of Inner Asian Art and Archaeology,2007(2):50.

[14]姚崇新. 十字蓮花:唐元景教艺术中的佛教因素[C]//敦煌吐鲁番研究:第17卷. 上海:上海古籍出版社,2017:227-228.

[15]N. Sims-Williams. The Sogdian Inscriptions of Ladakh [C]// Karl Jettmar,Ditte Konig and Martin Bemmann eds. Antiquities of Northern Pakistan:Reports and Studies:vol. 2. Mainz:Verlag Philipp von Zabern,1993:155-161.

[16]沈琛. 麝香之路:7—10世纪吐蕃与中亚的商贸往来[J]. 中国藏学,2020(1):49-59.

[17]M. Lalou. Inventaire des Manuscrits tibétains de Touen-

houang consérvs a la Bibliothque Nationale (Fonds Pelliot tibétain):2 [M]. Paris:Bibliothèque nationale,1947:

77.

[18]M. Lalou. Les religions du Tibet[M]. Paris:Presses Universitaires de France,1957:16.

[19]Ch. Reck. A Survey of the Christian Sogdian fragments in Sogdian in the Berlin Turfan collection[C]//C. Jullien ed. Controverses des chrétiens dans l’Iran sassanide,(Studia Iranica 36). Paris:Association pour l’Avancement des ?魪tudes Iraniennes,2008:191-205.

[20]Barakatullo Ashurov. Tarsākyā:An Analysis of Sogdian Christianity based on Archaeological,Numismatic,Epigraphic and Textual Sources[M]. PHD Thesis of University of London,2013:64.

[21]Takeuchi Tsuguhito. Glegs-tshas:Writing Boards of Ch-

inese Scribes in Tibetan-ruled Dunhuang[C]// B. Dotson,K. Iwao and T. Takeuchi eds. Scribes,Texts and Rituals in Early Tibet and Dunhuang. Wiesbaden:Dr. Ludwig Reichert Verlag,2013:101-110.

[22]沈琛. 敦煌古藏文《十万颂般若经》来源研究——兼论河州在吐蕃佛教史上的地位[C]//罗丰. 丝绸之路考古:第2辑. 北京:科学出版社,2020:143-155.

[23]Adelheid Herrmann-pfandt. Die Lhan Kar Ma:ein früher Katalog der ins Tibetische übersetzten buddhistischen Texte [M]. Vienna:Verlag der ?魻sterreichischen Akade-

mie der Wissenschaften,2008:402.

[24]徐丽华. 藏文《旁塘目录》研究[M]. 北京:民族出版社,2013:86.

[25]Leonard W. J. Van Der Kuijp. The Earliest Indian Reference to Muslims in a Buddhist Philosophical Text of “Circa” 700 [J]. Journal of Indian Philosophy:Vol. 34. 2006(3):191,no. 64.

[26]杜佑. 通典[M]. 北京:中华书局,1988:1103.

[27]Rolf Stein. Une mention du manichéisme dans le choix du bouddhisme comme religion d’état par le roi tibétain Khri-srolde-bcan [C]: 329-337.

[28]山口瑞凤. チベット佛教と新罗の金和尚[J]. 新罗佛教研究,1973:3-36.

[29]张广达. 唐代禅宗传入吐蕃及有关的敦煌文书[C]//文书、典籍与西域史地. 桂林:广西师范大学出版社,2008:246-247.

[30]荣新江. 《历代法宝记》中的末曼尼和弥师诃——兼谈吐蕃文献中的摩尼教和景教因素的来历[C]//中古中国与外来文明. 北京:三联书店,2001:343-368.

[31]Sam van Schaik and Iwao Kazushi. Fragments of the “Testament of Ba” from Dunhuang[J]. Journal of the American Oriental Society:vol. 128. 2008(3):477-488.

[32]Sba bzhed[M]. 北京:民族出版社,1980.

[33]佟锦华,黄布凡. 拔协译注[M]. 成都:四川民族出版社,1980.

[34]R. A. Stein. Une chronique ancienne de bSam-yas:sBa-

bed[M]. Paris:Publications de l’Institut des Hautes

?魪tudes Chinoises, 1961.

[35]Pasang Wangdu & Hildegard Diemberger. DBa’ Bzhed: The Royal Narrative Concerning the Bringing of the Buddha’s Doctrine to Tibet[M]. Wien:Verlag der ?魻ste-

rreichischen Akademie der Wissenschaften,2000.

[36]巴桑旺堆. 《韋协》译注[M]. 拉萨: 西藏人民出版社,2012.

[37]黄灏,周润年. 贤者喜宴译注[M]. 北京:中央民族大学出版社,2010:120-121,137-138.

[38]郭和卿,译. 佛教史大宝藏论[M]. 北京:民族出版社,1986:171,173.

[39]Roberto Vitali. The Early Temples of Central Tibet[M]. London:Serindia Publications,1990:7.

[40]木村隆德,撰. 李德龙,译. 敦煌出土藏文禅宗文献的性质[C]//国外藏学研究译文集:第12辑.拉萨:西藏人民出版社,1995:93-94.

[41]赞宁. 宋高僧传[M]. 北京:中华书局,1987:486.

[42]黄维忠. 关于P.T.16、IOL Tib J 751 I的初步研究[C]//王尧. 贤者新宴:第5辑. 上海:上海古籍出版社,2007:

63-89.