搭建学习支架品读红色经典

——《金色的鱼钩》教学实录

文|乐晶晶

【教学目标】

1.通过快读默读,借助图示梳理小说的故事情节。

2.借助阅读提示,关注人物对话、动作、心理等描写,感受老班长的崇高形象,体会正面描写与侧面描写对刻画人物形象的作用。

3.通过有感情地朗读课文,查阅红军长征的相关资料,加深对“长征精神”的感悟。

【教学过程】

一、复习导入,揭示课题

师:同学们,我们已经学习了这一单元的前两篇课文——

生:《桥》和《穷人》。

师:你有什么收获吗?(出示单元篇章页及《桥》《穷人》两篇课文页)

生:我知道了这些都是小说。学习小说时我们要关注人物、情节、环境。

师:是呀,人物、情节、环境是小说的三要素。

生:我知道了我们可以通过抓住人物的动作、语言、神态去感受人物形象。

师:真不错,你告诉了我们品读人物形象的好方法。

生:我有补充,我们在读故事情节和环境描写时也能感受人物形象。

师:看来同学们都收获满满。这组课文带我们走进了一个小说的世界,让我们感受到了一个个特点鲜明的人物。这节课就让我们走进《金色的鱼钩》,再去认识一位革命英雄人物。

(全班齐读课题)

二、出示课前提示,明确任务

师:同学们,这是一篇略读课文,让我们先来看看课前提示给我们提了哪几个学习要求。(出示课前提示)

1.默读课文,说说小说写了一位怎样的老班长。

2.再找出描写人物心理和对话的句子读一读,和同学交流这些描写对刻画老班长有什么作用。

师:好,明确了学习要求,相信大家可以更好地学习。

三、借助图示,梳理情节

师:这是一篇以长征为背景的小说,(圈画“长征为背景”)刚才有同学已经说了,小说的一大要素是故事情节。我们通过预习知道了,这篇课文总共有几个自然段呀?

生:34 个。

师:这么长的一篇课文,我们怎么来梳理清楚故事情节呢?根据以往的学习经验,谁有好方法?

生:可以关注课文中的时间词,来划分课文的板块。

师:这真是一个好方法,我们可以找到文中提示时间的词语,并尝试概括出不同时间段对应的情节。

生:小说的核心是人物,我们可以关注人物所做的事,来梳理课文内容。

师:嗯,不错,那么这篇课文的主要人物是——

生:老班长。

(师板贴:老班长)

师:还有一位重要人物是——

生:小梁。

师:也就是文中的“我”。(板贴:小梁)

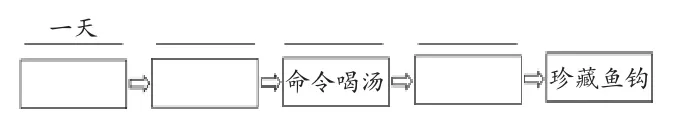

师:现在就请大家用这样的方法,我们来完成学习单中的第一题。请一个同学来读一下学习要求。(出示)

学习要求:快速默读课文,圈出文中表示时间的词语,并概括不同时间段的主要情节。

(师指名读学习要求)

师:明白了吗?开始吧。

(生完成图示,师巡视指导。)

(师投影两份学生作业,生交流。)

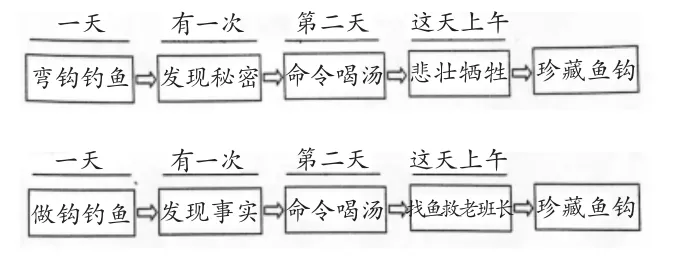

师:我们先来校对一下你圈画的时间词。

生:第4 自然段的“一天”,第6 自然段的“有一次”,第20 自然段的“第二天”,第24 自然段的“这天上午”。

师:你们圈对了吗?我们接着再来看一下这两位同学的学习单。

师:他们都非常棒,都用小标题的形式概括出了不同时间段的主要情节。

师:我们先来看第一列。

生:他们的意思是一样的,我觉得都可以。

师:我也认为都对。那第二列呢?

生:也都没问题。

师:那么老师要问了,是谁发现了谁的什么秘密?

生:是“我们”发现了老班长都把好吃的留给了“我们”吃的秘密。

师:是这样吗?谁能说得再准确些?

生:是老班长为了照顾好“我们”,自己却只吃鱼骨头、嚼草根。

师:是呀。好,我们再来看第4列,有区别了,谁来谈谈你的看法?

生:我认为第一个好,因为我通过联系上下文知道他找鱼救老班长是没有救成的,所以概括成“悲壮牺牲”更好。

生:我认为是第二个准确,因为“珍藏鱼钩”就能代表老班长已经牺牲,那么它前面还有一个重要情节在写小战士们找鱼救老班长。

师:两位同学意见不一样,我们去看看“这天上午”这一部分到底写了什么。

(生默读)

生:这一部分是第24 自然段到第30 自然段,这一部分在写老班长昏迷不醒,战士们去找鱼想要救老班长。

师:是的,所以我们把这一条也列出来了,可以使得情节更加完整。现在,请大家修正下学习单。

(生自主修正学习单)

师:修改完之后,请同学们借助这个图示,同桌之间说说这篇课文的主要内容吧。

(同桌间互相说课文的主要内容,师巡视指导。)

四、聚焦朗读,初识人物

师:了解了课文的故事情节,现在请大家再去读读课文,哪些语段打动了你呢?请你把它们画出来。

(生读课文,画出打动自己的语段。)

师:请你来读一读,跟我们分享。

生:老班长看“我们”一天天瘦下去,他整夜整夜地合不拢眼。其实他这些天瘦得比“我们”还厉害呢!

生:他坐在那里捧着搪瓷碗,嚼着几根草根和“我们”吃剩下的鱼骨头,嚼了一会儿,就皱紧眉头硬咽下去。

生:老班长转身朝两个小同志睡觉的地方看了一眼,一把把“我”搂到身边,轻声说:“小声点儿,小梁!咱俩是党员,你既然知道了,可不要再告诉别人。”

生:指导员把你们三个人交给“我”,他临走的时候说:“他们年轻。一路上,你是上级,是保姆,是勤务员,无论多么艰苦,也要把他们带出草地。”

师:还有很多同学想要分享,好的。那么就请读给你的同桌听听吧。

(同桌互相朗读分享打动自己的语段)

五、搭建支架,感受形象

师:老师发现很多同学都被这一部分打动,我们一起来看一下。(投影出示学生所画课文片段)

他摸了摸嘴,好像回味似的说:“吃过了。我一起锅就吃,比你们还先吃呢。”

师:请你来跟我们分享。

生:我从“摸了摸嘴”“好像回味似的”这两句看出,老班长明明没有吃,但还是装作吃了的样子,来掩饰他把鱼汤留给“我们”吃的事实。

(师板书:摸嘴、回味)

师:这位同学他抓住了“摸嘴、回味”这两个关键词,谈了自己的感受,真不错!那么透过这两个词,请你再想象下老班长此时内心是怎么想的?

生:怎么办?被小梁发现了。但是“我”不能把这件事告诉他,“我”不能让战士们知道“我”只吃鱼骨头。

生:我发现老班长其实是在撒谎,他借着这两个动作在极力掩饰。

师:是呀,他明明没吃,却要掩饰自己已经吃过了,所以他摸嘴、回味。

生:我觉得老班长可能在想,如果“我”告诉小战士“我”没有吃过,那么两个小同志可能会过意不去,他们也就不吃了,那么病情就容易加重。

师:嗯,他一直在为小同志们着想。来,请你读一读这句话。

生:他摸了摸嘴,好像回味似的说:“吃过了。我一起锅就吃,比你们还先吃呢。”

师:那么同学们,他为什么自己不吃呢?联系上下文找找,看看当时的情况是怎样的。

生:我联系第15 自然段发现,在这个茫茫草地,老班长有时等到半夜鱼也没有上钩,翻遍了草皮也找不到一条蚯蚓。由此我知道在这里食物是很难寻找的,所以老班长要把食物留给这些小战士,留给病人们。因为他身上有这个担子,有这个责任。

师:是呀,食物很难找,小同志们又病得很厉害,所以老班长只能够极力地掩饰。

师:我们刚才联系着上下文谈了自己的感受。老师这里还有一段资料,相信你阅读完会更有感触。

(师出示资料,生阅读。)

红军进入草地不久就断了粮,战士们跋涉在茫茫草地上,到处只见野草和污浊的水洼。他们有的吃野菜、草根、树皮充饥。有的野菜、野草有毒,吃了轻则呕吐泻肚,重则中毒死亡。前边的部队还有野菜、树皮充饥,没有能吃到野菜的战士,就将身上的皮带、皮鞋,甚至皮毛坎肩脱下来,还有马鞍子煮着吃。最后大家把缴获的敌人的皮鞋都吃光了。

红军战士刘英在回忆录中说:“红军过草地的牺牲最大,这些昼夜是长征中最艰难的日子。走出草地后,我觉得是从死亡世界回到了人间。”

师:同学们看了这个资料,你有什么想说的吗?

生:红军过草地时太不容易了,他们没有食物吃,都吃起皮鞋、马鞍子,真是难以想象的艰难。

生:战士刘英说,红军过草地的牺牲最大,走出草地像从死亡世界回到了人间。这需要多么大的毅力啊!

师:是啊,所以老班长为了帮助小战士们走出草地,把鲜美的鱼汤都留给了他们,自己吃鱼骨、嚼草根。

师:那么此时小梁发现了这个秘密,他的感受如何?

生:小梁觉得有万根钢针扎着喉管。

(师板书:万根钢针扎着喉管)

师:同学们,“万根钢针扎着喉管”,这是一种怎样的感受?

生:非常非常难受,感觉自己愧对老班长的这种说不出的痛心。

师:那如果此时你就是小梁,你会想些什么?

生:老班长为了“我们”竟然付出了那么多,自己还不舍得吃一点鱼肉,喝一点鱼汤。老班长为了“我们”的健康,完全不顾及自己的身体,“我”真是太难受了。

师:你会心疼老班长。

师:谈到这儿,你觉得这是一位怎样的老班长呢?

生:一位关爱战友的老班长。

(师板书:关爱战友)

生:我觉得这是一位默默奉献、责任心强的老班长。因为“我们”没东西吃,他就整夜整夜合不拢眼。作为炊事班班长,他的责任心很强。

(师板书:默默奉献、责任心强)

生:我觉得这是一位忠于职守的老班长。因为组织要他照顾好“我们”几个小战士,所以他守着这份职责,愿意付出一切也要带“我们”走出草地。

(师板书:忠于职守)

师:就让我们带着这样的感受来读读这部分吧。

(师出示课文第6~11 自然段,生分角色朗读。)

师:同学们,我们刚才通过抓关键词、补白内心、联系上下文、联系资料等方法,感受到了老班长的光辉形象。现在就请大家用这样的方法,自己去学习后面的部分吧。请一位同学来读一读学习小贴士。(出示学习小贴士,指名读。)

1.关注人物言行和心理,圈画关键词,体会“这是一位怎样的老班长”,批注你的感受。

2.小组交流,把感受最深的关键词摘录在词卡上,做好汇报准备。

师:明白了吗?那么开始吧。

(生自主阅读,师巡视指导。)

师:如果你已经批注好了,可以在四人小组之间互相交流。

(师巡视指导,分发词卡。生合作交流,整理感受,书写词卡。)

师:如果你们组已经整理好了,可以派代表把词卡贴到黑板上。

(生板贴词卡,全班交流。)

师:同学们抓住的关键词非常多。老师把它们整理一下,这几处是一样的,我们将它们合并。好了,我们来看,这一处“收敛了笑容、眉头拧成疙瘩”,很多小组都关注到了,哪组先来分享?

生:我发现这是对老班长的神态描写,我感受到了老班长见“我们”不喝鱼汤,甚至有些生气,从中我能体会到老班长对“我们”的关爱。其实这时候他自己也没吃饭,他都完全没顾及自身。

师:你从老班长的神态描写中读出了人物品质,真不错。

生:对这一处我们组有补充。结合资料可知当时的食物极其稀少,老班长每天夜里去摸鱼,而且摸到鱼是很不容易的。这时候他见“我们”都不吃了,又是生气又是担忧。而且联系上文可知,小梁发现了老班长吃“我们”吃剩下的鱼骨,嚼草根,他还担心小梁会把这个秘密告诉其他小战士,所以这里“收敛了笑容、眉头拧成疙瘩”也是对小梁的提醒。从中我也能感受到老班长心里只有“我们”以及他的尽职尽责。

师:哇!你们组通过联系上下文,借用着资料,对这一处体会颇深。来,带着这份感受,请你们组读好这一部分。

(生读)

师:那么其他组呢?还有什么学习收获吗?

生:老师,对于他们说的“找鱼不容易”,我从第15 自然段中读出来了。这里写到老班长每天“等到半夜”“翻了多少草皮”“找野菜就得一颗一颗地摸”,我课前查阅了资料,松潘草地有很多的沼泽泥潭,一陷下去就很难脱身。而文中老班长更是在半夜摸着黑去弄鱼饵,这是冒着生命危险在给小战士们寻找食物啊!

师:你很会学习,课前就去了解了这片草地。老师这里也有一段小视频,让我们来看一下,这到底是一片怎样的草地?

(师播放视频)

师:了解了这个背景,相信你们能读到更多。其他组呢?还有想说的吗?

生:我们组关注的是第23 自然段里的“老班长虽然瘦得只剩皮包骨头,眼睛深深地陷了下去,还一直用饱满的情绪鼓励着我们”。

师:好,说说你们的想法。

生:这是对老班长的外貌描写,联系上文我知道了老班长把一切能吃的都给了“我们”,所以自己才变成这样。这样的外貌描写读着让人感觉非常心痛。我又从后文得知,老班长最后牺牲了,说明此处是在为后文做铺垫,让我们感受到了老班长不惜一切代价也要把“我们”送出草地。

生:我补充他说的。这里“瘦得只剩皮包骨头”与“饱满的情绪”形成了强烈的对比,鲜明地突出了老班长虽然自己已经十分瘦削,但为了不让“我们”担心,一直用激昂的情绪鼓励着“我们”,让“我们”能走出草地,体现出了老班长积极乐观、默默奉献的形象。

师:好!老师发现大家抓住关键词,通过联系上下文、借用资料,从对老班长的细节描写中感受得非常非常多。那么,这里还有几组摘录的不是对老班长的描写,而是描写小梁的,你们有什么想说的吗?

生:我们摘录的是第21 自然段的“这个碗有千斤重”。我感受到这个碗里盛着的不是一碗普通的鱼汤,而是老班长对“我们”千斤重的爱。

师:是呀,刚才同学们也说了,老班长找到鱼那可是冒着生命危险的,所以此时小梁拿着盛鱼汤的碗会觉得有千斤重。

生:我们组关注的是对小梁的另一处描写,在第22 自然段。这里说“我的心里好像塞了铅块似的,沉重极了”。我想小梁此时心里一定很难受,很矛盾:如果不喝这个鱼汤,会辜负老班长的一番心血;如果“我们”喝了,想必老班长又没东西吃。“我”已经知道了老班长的秘密,但是“我”又不能告诉其他小战士……“我”想跟老班长一起分享鱼汤,但他绝对是不肯的。所以“我”的心情是无比复杂的,就像塞了铅块似的。

师:是呀,你把小梁的内心解读得非常到位。从中我们也能感受到老班长对“我们”的——

生:爱!关怀!

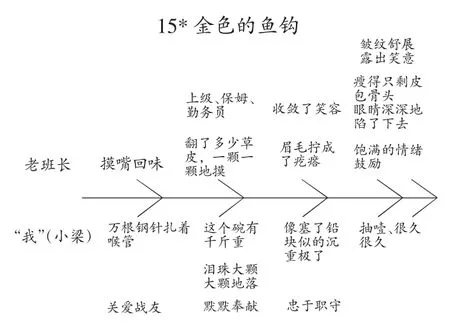

六、聚焦板书,明晰写法

师:同学们,谈了这么多,现在就让我们来一起看看大家完成的板书,你有什么发现吗?

生:上面一行是对老班长的描写,有他的动作、语言、神态等。下面一行是对小梁的描写,侧重于心理活动。

师:文章赞颂的是老班长的光辉形象,为什么要花大量的笔墨来描写小梁的心理呢?

生:小梁的心理活动能起到侧面烘托作用,突出老班长舍己为人的品质。

师:的确,读小说的时候,我们除了从主要人物的正面描写中感受人物品质,还可以从课文中塑造的其他人物的侧面描写来感受主要人物的品质。

七、探究“鱼钩”,升华感情

师:同学们,课文学到这儿,你能来说说为什么课文要以“金色的鱼钩”为题吗?

生:我觉得“金色”不仅仅是这枚鱼钩所散发出来的光芒,还是指老班长舍己为人、忠于职守的精神光芒。

生:我知道了“金色的鱼钩”不仅是贯穿全文的线索,更象征着老班长金子般闪耀的革命精神。

师:来,最后就让我们一起来读好课文的最后一个自然段。

(师出示,生朗读。)

我想,等革命胜利以后,一定要把它送到革命烈士纪念馆去,让我们的子子孙孙都来瞻仰它。在这个长满了红锈的鱼钩上,闪烁着灿烂的金色的光芒!

(师总结,出示课后作业。)

这枚珍贵的鱼钩现在珍藏在中国人民解放军军事博物馆中,你能为它写一段介绍词吗?

【教后所思】

《金色的鱼钩》是一篇革命题材的红色经典。文章记叙的是红军长征过草地途中,一位炊事班班长牢记党组织交给的任务,尽心尽力照顾三个生病的小战士过草地而不惜牺牲自己的故事,表现了老红军战士忠于革命和舍己为人的高贵品质。统编本教材增加了很多革命题材的文章,它能让学生了解历史,感悟革命先辈的精神品质,从而树立正确的人生观、价值观,让革命精神代代相传。但教师在教学红色经典的过程中往往陷入僵局——过于讲解历史背景就会变成历史课,过于颂扬英雄主义就会变成思品课,又或者是过多关注语言形式,缺少背景铺垫,使得课堂空洞无味。因此,在语文课堂中,面对这一类红色经典,如何使传递语文知识、培养语文能力与立德树人的育人功能相统一?笔者认为,搭建恰当的学习支架,能够拉近学生与文本之间的距离,减少传统与现代的隔阂,实现语文工具性与人文性的统一。

搭建支架,让语文要素落地生根。本单元的语文要素是“读小说,关注情节、环境,感受人物形象”。为了落实这个语文要素,教学中首先引导学生回顾了本单元学了前两篇课文后的收获,强调了小说特点,强调了小说中鲜明的人物形象。接着又引导学生了解“课前阅读提示”,明确学习要求,也就是本课的语文要素,以此体现“语文要素统领下的单元整体教学理念”。因为本课篇幅较长,学生在概括课文主要内容时有一定的难度,因此笔者以当堂作业为支架,帮助学生展开自主学习活动。让学生运用五年级学过的快速阅读的策略,找到文中提示时间的词语,并尝试概括不同时间段对应的情节。此图示便于理清情节发展的脉络。借着完成的图示,再让学生说说课文主要内容,是对此项作业的再次运用,由此课文内容清晰明了,也有效地落实了“关注情节”这个语文要素。

借用支架,让学生成为课堂的主体。《金色的鱼钩》是本单元的最后一篇课文,也是一篇略读课文。在教学中,应体现略读课文的性质。笔者以课堂作业为支架,通过自主探究、同桌交流、小组合作等形式,凸显学生在课堂中的主体地位。比如“圈时间,梳理故事情节”“画一画、读一读、议一议打动自己的语段”“抓住人物言行和心理描写,自主阅读批注,感悟老班长形象”“借助板书点明正面描写和侧面描写及其作用”等,我在每个教学环节都给出明确的任务与作业要求,旨在启发学生的思路,让学生在任务驱动下有效地开展自主学习活动。教学环节环环相扣,学生借着学习支架,获得了更有效的学习成果。

生成支架,让语言形式呼之而出。在课堂的最后,由师生合作的板书是现场生成的,是用来感受课文语言表达的一个支架。通过学习提示引导学生关注人物的言行和心理描写,通过学生自主探究、小组合作交流,完成鱼骨图的梳理,形成板书。再通过板书这个学习支架,点明正面描写与侧面描写相结合这一写法及作用。那么至此,学生看着生成的板书,本文的表达特点也就清晰明了了。这两个环节中的作业任务,体现了语文要素的梯度性发展和持续性发展。

辅以拓展,让情感价值得以升华。如果说以上几点更侧重于过程与方法这一维度的实现,那么情感态度与价值观作为课堂教学的动力系统,也伴随着知识与能力、过程与方法的实现而实现。在整个教学过程中,“抓住描写人物对话、动作、心理等关键词语,感受老班长的崇高形象”是情感价值最重要的体现,在学生活动展开的过程中也已经得到了有效的体现。另外,借助学生课前查阅的资料,课上背景资料的补充和教学视频的拓展等,消除了学生与文本之间的时代隔阂,使“体悟老班长忠于职守、舍己为人的形象,追忆革命者感人的事迹,培养学生高尚的道德情操”这一情感价值得以实现。