《只有一个地球》教学实录

文|鲍夏波

一、激趣导入,引出课题

师:老师这儿有个有趣的软件——卫星地图,大家用过吗?谁能快速地找到我们的学校?请你上来试试。

师:说说,你有什么思路?

生:我先找到中国,再找到浙江,然后是宁波。

师:那么开始来找一找吧。

(生查找)

师:好,画面暂停一下,大家有没有发现,我们学校附近的一个大型地标,它是什么?

生:机场跑道。

师:没错,学校应该就在画面中的某一个点了!

(在老师的引导下,学生找到了学校位置。)

师:这儿,就是我们所在的学校。这是我们所在的城市——宁波,这是我们所在的国家——中国,这是我们所在的星球——地球。(画面逐渐缩小至地球)软件如此神奇,居然可以把我们生活的地球放在我们的视线范围内;而这个充满无限奥秘的地球,正等待着我们去探索!那么,你准备好了吗?

生:准备好了!

师:今天我们一起来学习一篇课文——(板书课题)

二、对比读题,合理推测

师:一起来读课题。

生:只有一个地球。

师:推测一下,课文围绕地球会写哪些你感兴趣的信息?

生1:它是什么样子的?

生2:地球所拥有的资源。

生3:地球所拥有的环境。

生4:为什么说地球是唯一的?

师:老师发现,刚才几位同学都关注到了地球的特点。

三、抓住关键,了解大意

1.检查预学,学习字词

师:老师也对课文内容充满了期待,别急,读准字音是第一步。(出示)这是大家的预学单中摘录较多的认为难读的词。来,先读给同桌听听吧。开始。

天际遨游11和蔼13渺小14

枯竭15映入眼帘15 晶莹17薄薄的纱衣19 慷慨22璀璨26

师:我们发现了,黑板上有三个词语摘录的同学特别多,我想请一个同学来读一读。

生:薄薄的纱衣。

师:到底是bó 还是báo?

生:应该念báo。

师:是的,与“厚”相反,念báo,一起读一遍。请继续。

(生读)

师:很好。上面的词语一起来读,每个两遍。起!

(生齐读词语)

师:其中“慨”字笔画较多,结构复杂,容易写错。请在语文作业本上端端正正地写上两遍。

2.抓关键句,了解大意

师:刚才大家的推测都很有价值。下面,让我们在预习的基础上再读课文。请默读,想想课文讲了关于地球哪些方面的信息,用横线画出比较重要的语句。开始。

(师巡视后,先后让两名学生在大屏幕上画线。)

师:请同学们抬头,一起来分析一下。这位同学,你为什么会画这一句话?

生:因为我觉得地球的半径很大,但是……

师:但是什么?

生:但是,与宇宙相比,它是渺小的。

师:你发现了,自己所画的这句话,是为了说明——“地球的渺小”。再来看,你为什么想画这句话呢?

生:因为这引用了科学家的一个证明。

师:是的,作者引用了这个证明,想表达什么呢?

生:人类不能指望移到居别的星球。

师:你很聪明,又发现了作者的真正意图。

师:刚才这个女同学画了这句话——“如果它被破坏了,我们别无去处。”作者是想说明什么?

生:我们应该保护我们唯一的地球。

师:现在请你俩用不同颜色的笔,在黑板上重新画一画我们分析后得出的重要句子,请同学们在书上修改。

(生修改画线)

师:接下来,利用所画的重点句,归纳关键词,来完成语文作业本上的练习。

(师巡视,指名书写板贴,在黑板上粘贴。)

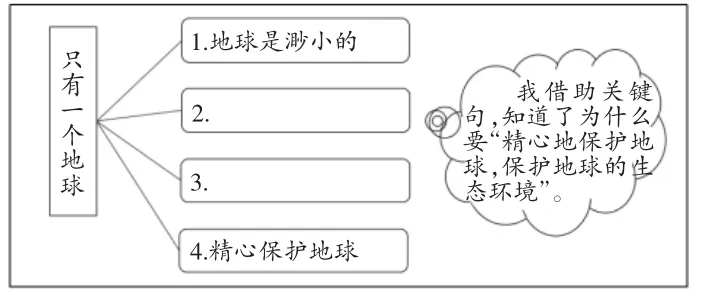

师:通过练习,我们已经知道,课文的第一部分写“地球是渺小的”。课文的最后一个部分,讲的是“我们要精心保护地球的生态环境”。中间的内容,这两位同学,分别这样归纳,你们觉得如何?

生:我觉得“自然资源有限”中的“自然”可以去掉,可以更加简洁。

师:有道理,概括小标题就是要尽量简洁。接下来,我们来标注自然段号。“地球渺小”对应课文的第一、第二自然段,“资源有限”对应课文的第三、第四自然段,“不能移居”对应课文的第五、第七自然段,“保护地球”对应课文的第八自然段。

师:刚才我们一起默读了课文,画出了文中重要的语句。像这样准确、概括地提示内容,表明观点的句子,我们叫它“关键句”。(板书“关键句”)不仅如此,我们还进一步进行了提炼,使我们更清晰地知道,课文就是讲了这四个方面的内容。

3.寻找论据,梳理推理过程

师:对于不能移居,大家是否有跟其他人同样的疑惑?请读一读这段话。

(生齐读第5 自然段)

师:是啊,宇宙那么大,星球那么多,既然地球资源有限,我们为何不移居别的星球呢?请四人小组讨论:文中列举了哪些依据,来证明作者“不能移居”的观点?

(生讨论,师巡视。)

师:哪个小组先来说说,作者如何一步步证明这个观点?

生:首先,作者用了科学家的一个证明。

师:通过什么方法?

生:先通过列数字的方法,然后又用举例子的方法,提出建造移民基地的设想,在火星或者月球上建造移民基地。

师:这种设想,只能出现在哪里?

生:在科幻片里。

师:如果设想能实现呢?

生:也是遥遥无期,更没有几个人能去居住。

师:所以,移居的想法还是无法实现。我们通过阅读,经过小组分析,明白了“不能移居”的观点是如何一步步得出来的。所以,作者正是基于地球目前面临的这三个“现状”,最终得出了要保护地球的“结论”。(板书“现状”“结论”)

师:我们连起来说一说。

生:因为地球不仅渺小,而且资源有限,更加无法移居,所以我们要保护地球,保护地球的生态环境。

师:可见,作者的主要观点不是凭空产生的,而是通过逐层推理、环环相扣来表达的。

四、板块学习,探究结论

1.提出任务,明确主题

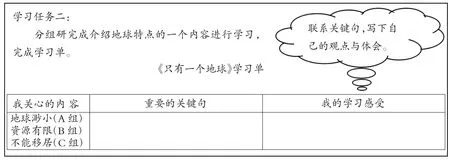

师:学到这儿,大家对课文有了初步的了解。下面,就这三块内容,让我们分组进行深入的研究。随机分给每组的信封里有一张这样的学习单,上面标注了4 个组别,A、B、C 组分别研究“地球渺小”“资源有限”“不能移居”,D 组可自由选择其中一个主题,待会儿要多多补充。现在,请拆开信封,明确本组的研究内容。

2.分组研讨,深入学习

师:研究前,送大家一个法宝,可以“联系关键句,写下自己的观点与体会”;再送一个“合作小贴士”,请同学帮我来读读小贴士。(出示,指名读。)

合作小贴士:1.组员分享自己的学习成果;2.一位组员记录整理学习成果;3.每个小组推选一个代表准备汇报。

师:明白了吗?开始。

(生小组讨论,师巡视。)

师:同学们请回座,没写完没关系,待会儿口头表达。

(1)第一板块:“渺小的地球”。

师:首先有请A 组上台。老师有两点要求:第一,认真听,与前面同学重复的内容,咱不说;第二,其他三组有不同想法,可以举手补充。

生1:我们组找到的关键句是“同茫茫宇宙相比,地球是渺小的”,我们组认为,地球那么小,我们要精心地保护它,这样才能造福我们的子孙后代。

生2:我们组找到的句子是“但是,在群星璀璨的……渺小的”,我们体会到它运用了列数字和作比较的说明方法,来体现地球十分渺小。

师:其他三组有补充吗,特别是D 组?

生3:我们组找到“地球,这个人类的母亲……和蔼可亲”,用打比方的方法告诉我们人类要保护好自己的母亲。

师:是啊,这么美的地球,这么美的文字,老师想把第1 自然段做成央视《探索·发现》栏目的片头,并配上音。先跟着老师,看着字幕轻声读一遍。

(生看视频,跟读。)

师:谁来试试?

生:据有幸飞上太空的宇航员介绍,他们在天际遨游时遥望地球,映入眼帘的是一个晶莹的球体,上面蓝色和白色的纹痕相互交错,周围裹着一层薄薄的水蓝色“纱衣”。地球,这位人类的母亲,这个生命的摇篮,是那么美丽壮观,和蔼可亲。

(2)第二板块:“资源有限”。

师:接下来,有请B 组。

生:我们组找到的关键句是“拿矿产资源来说,它不是谁的恩赐,而是经过几百万年,甚至几亿年的地质变化才形成的”。通过举例子和列数字的方法,告诉我们资源来之不易,要珍惜。

师:大家有什么补充吗?还可以说说你找到的课外补充材料。

生:在预习时,我在网上找到了这则材料。

师:请上台展示下,说说你的想法。

生:这段话里面,用了很多的数字来说明全球生态环境问题已经非常严重。比如说,50%的江河水流量减少或严重污染,80 多个国家已严重缺水。

师:看着这位同学的资料,你们有什么想说的?

生:我知道,其实中国也是其中之一,人均用水量仅为世界人均水平的三分之一。所以,我觉得,保护环境就是在保护我们自己。

师:说得真好!这位同学,看来你的预习作业完成得非常认真!我们还可以通过查找相关资料,来进一步证明文中的观点。无论是文中的内容,还是同学们找的课外资料,都在告诉我们,保护环境迫在眉睫,正如课文所说,原本的地球——

生:上面蓝色和白色的纹痕相互交错。

师:但是现在——

生:不可再生资源日渐枯竭。

师:原本的地球——

生:裹着一层薄薄的水蓝色“纱衣”。

师:但是现在——

生:可再生资源不能再生,发生生态灾难。

(3)第三板块:“不能移居”。

师:A、B 两组观点鲜明,体会深刻,我相信,C 组会表现得更好。最后,有请C 组上台。

生1:我们组找到“至少在以地球为中心的40 万亿千米范围内,没有适合人类居住的第二个星球”,特别是后面的第7 自然段,也在告诉我们,想要移居,要用很长的时间,如果真的实现的话,也没几个人能居住。所以,人类要更加认识到保护地球的重要。

师:说得太好了,很全面。这位同学,你有什么补充吗?

生2:第6 自然段,“至少”这个词说明,这个研究成果还只限于这个范围,更加说明距离的遥远。40 万亿千米已经很远了,但这只是最少最少的,我们要移居十分困难,我们要珍惜这个唯一的地球。

师:说得很具体。对于地球移居的问题,相信大家都看过一部电影,让我们来重温一下。看完后,来评一评让你印象深刻的那个镜头。(播放《流浪地球》视频剪辑)

师:大家看得很投入,谁来说说?

生:里面提到2500年,说明需要花费很长的时间,才有可能到达合适的星球。

师:他关注到了数字,说明时间很长。还有吗?

生:看了这个,我就感觉地球非常的渺小,与其他星球比,地球就是一粒小种子。

师:这个比方有意思。如果把教室比作一个宇宙空间,地球可能就像笔尖那么大。是的,正因为无法移居,所以人类只能带着地球流浪,开始走上2500 多年的不可预知的艰难之旅。

3.再读课题,深化感受

师:课文学到现在,相信大家对课文有了更加深入的感受。你会带着怎样的心情,再读这个课题呢?再来读一读。

生1:只有一个地球。

师:你的心情是——

生:很沉重。

生2:只有一个地球。

师:你的心情是——

生:很严肃。

师:是的,这是一个严肃的问题。

生3:只有一个地球。

师:你的心情是——

生:很自豪啊!

师:嗯,茫茫宇宙,这样的星球只有一个。

五、介绍背景,深化认识

师:同学们,本课我们学习了抓关键句,把握文章主要观点的方法。最后,与大家分享一本书《只有一个地球——对一个小小行星的关怀和维护》。它由58 个国家的百余位成员共同协助完成,许多观点写入了联合国的《人类环境宣言》。下节课,我们可以基于它的观点,来写一写地球的治疗方案及宣传标语。下课!

【教后所思】

本课为六年级上册第六单元第二课,单元语文要素为“抓住关键句,把握文章的主要观点”,如何紧紧围绕文本的观点,优化作业设计,开展深度学习,发展学生思维,让学生学会学习、学会阅读、学会表达?本课努力从以下几点进行了落实。

一、多任务推进,紧扣文本,明晰“观点”

为避免对课文过度分析讲解和琐碎提问,本课从三个任务层次进行了推进。首先,让学生默读并思考课文讲了关于地球哪些方面的内容,并且教师对答案不置可否,但追问为什么这么画,通过教师引导,学生在分析、自我纠正中,逐一锁定本文中指向作者观点表述的重点语句。接着,通过思维可视化的导图作业来提炼观点,促使学生发现问题,理清思路,提升思维品质。在学生找到文中指向作者观点的重点句后,让学生利用所画的重点句,归纳关键词,完成作业练习,从而厘清了文本内容与文章结构,建立起文字段落间的联系,从而提高学生思维的缜密性。最后,基于本文严密的观点论证,让学生小组讨论第5 自然段中列举了哪些依据,来证明作者“不能移居”的观点,并从局部到整体迁移,提问“整篇课文的观点又是如何得出的”。在“以点带面”方法迁移中,明白了主要观点的得出不是凭空产生的,而是通过逐层推理、环环相扣来表达的,从而深化了学生的思维。

二、巧作业设计,合作探究,深化“观点”

本课提供了多样的任务支架来帮助学生开启学习过程。上课伊始,教师向学生呈现卫星地图,让学生互相探讨解决策略——尝试快速地找到目前所在的学校。通过一次成功的作业探索,展望诸多未知的内容,激发起学生探究的欲望。此外,考虑到学生的多种学习倾向,在有了前面“地球渺小”“资源有限”“不能移居”三块内容的信息获取后,将学生分组,随机分派探究主题,借助多组团队的分享和表达,以达成学习行为的变化及学习能力的提高,有助于探究性的意义建构。为了深化对文本观点的感知,本课还创设制作了一期《探索·发现》栏目并配上片头的情境,学生在空灵的音乐与直观的地球星体欣赏中,通过深情朗读来表达自己对作者及其作品的理解,对文本进行深度学习后产生的情感、态度和价值观进行了重塑,又通过学生在课前“预习作业”中查找的课外资料里的大量数据,来深化对文本观点的理解。最后,教师通过截取《流浪地球》片段让学生来表达想法,通过“观后作业”来强化学生对“不能移居”观点的深入感受,升华了他们的体验。

三、重作业延伸,联系生活,表述“观点”

本课堪称是逻辑严密、观点鲜明的典范之作,所以重在引导学生对本课写作方法进行模仿,对生活所想、对客观事物进行个性认识,以实现学习思考的深度加工。为此,在课堂最后向学生推荐,由58 个国家的知名人士共同编写完成的《只有一个地球——对一个小小行星的关怀和维护》这本书,要求模仿课文主要观点表述的方法,结合“我见我闻,我行我思”来想一想建设性的治理方案,写一写读后感。通过联系日常生活实际的拓展性写话作业,来实现有意义的再度建构,有效地促进学生深度学习的迁移与保持。在个性释放与观点表述中,再度重温了单元语文要素,从而切实促进思维能力的提升,并形成有效的深度学习。

当然,本教学中小组间三大板块的探究学习,是有提升空间的。课后设想在基于文本的基础上,优化课堂环节,精进探讨方式,可尝试“小微项目化”的学习模式,给予学生更充足的时间、更开放的学习场域来进行主题的探讨与挖掘,包括对作业单的个性化设计,对学习成果的创意式呈现等,无疑对深化本课的人文主题、提升学生的语文素养大有裨益。