《古酸枣庙录善碑记》释读

邢平元

(濮阳县文物管理所,河南 濮阳 457000)

0 前言

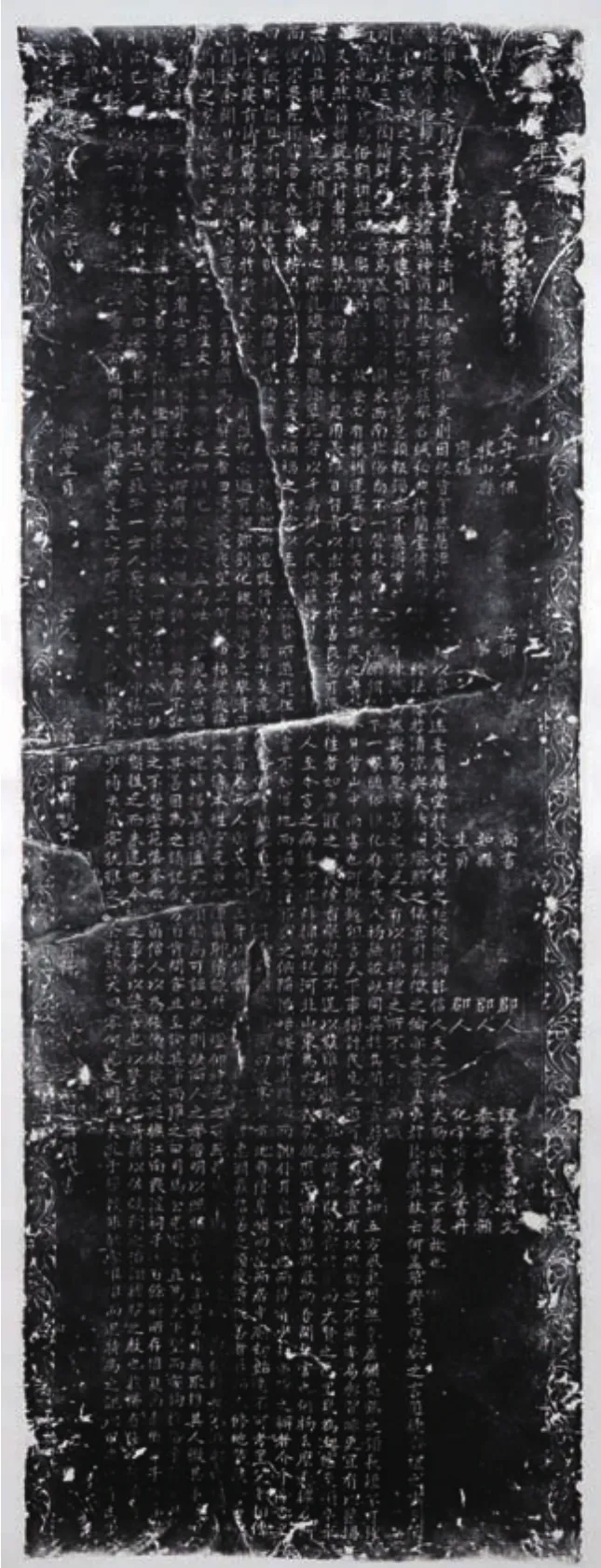

2013年夏,濮阳县文留镇东酸庙村小学建设新教学楼过程中,《古酸枣庙录善碑记》碑(图1,以下简称《碑记》)被发现。2014年春扶立于学校西侧龙王庙内。为青石质立碑,螭首龟趺。碑通高338厘米,其中碑首高83厘米、宽81厘米、厚26厘米;碑身高220厘米、宽76.5厘米、厚22厘米;碑趺高度35厘米、碑趺(纵)长133厘米、宽79厘米。

图1 《古酸枣庙录善碑记》碑

碑首完整,碑阳额篆“燃灯重建”四字;碑阴额楷书“至名不朽”。碑趺前后断为两部分,扶立时修复后仍在使用。该碑出土时断裂为6块,重新扶立时进行了修复,修复效果较好。除断裂修复处,其余文字清晰。

碑阳正文阴刻楷书,共22行,行满83字。文字左、右及下部有缠枝花卉图案。题“古酸枣庙录善碑记”8字,“古酸枣庙录善”6字处下凹不平,疑曾修改或旧碑再用,碑题下方间隔14字处,依稀可辨后世好事者乱刻“刘元”现代简体2字。第2行撰文人“赐进士第资政大夫太子太保兵部尚书郡人谊台董汉儒撰文”,署衔“资政大夫”4字处,碑面下凹,依稀可以辨认原刻文字为“太□□□□傅董汉”,改为现存“资政大夫”4字,应为当时所改,若为“太子太保董汉儒”则文字布局不合体例。末行上部题“崇祯元年(1628)岁次戊辰小春之吉”以记石碑刊刻时间;下部题书丹人“儒学生员郡人公镇甫郭卫畿子乙酉科武举郭冀明代书”。

碑阴阴刻小字,题会首姓名11人,捐资人姓名330人(其中生员2人、女捐资人12人)。首列下面中间空白处有“买碑银三两”,首行最下部题“燃灯立石会首魏郊子魏圣言”,第2行最下部题“郡人少田吴从学书”,末行最下部题“石工高向文同男国材、国振吉”。从刊刻字体、文字大小看,碑阴捐资人姓名非一次所为。

该碑撰文人为董汉儒,篆额人为开州进士郭守畿,(署名)书丹人为开州生员穆英侯,实际书丹人为郭翼明。

该碑文不见录于以往文献资料。因碑文所涉及明代开州名宦董汉儒,其相关记载可补一些史料之不足,具有一定的学术参考价值,现将碑文录于下,“/”表示换行,“□”表示未能考证出的阙字,“「」”表示由其他资料补齐文字,“()”内为原碑刊刻的讹误字,“[]”内为讹误文字的更正字。碑文保留异体字,经考证补充后,全文阙九字不可考,并对碑文中加以简单解读,翼方家斧正。

1 碑文录文

古酸枣庙录善碑记/

赐进士第资政大夫太子太保兵部尚书郡人谊台董汉儒撰文/

乡进士文林郎稷山县知县郡人泰华郭守畿篆额/

儒学廪膳生员郡人化宇穆英侯书丹/

余惟象教之传,其来久矣。弘大法则生灭俱空,推小乘则因缘皆实。然慧炬于昏迷途,凡以觉人迷妄;厝福堂于火宅,搃之超彼沉沦。能信人天之受持,大助政刑之不及故也。/国家化民导俗,难一本乎德礼;然神道设教,古所不(发)[废]。举若缄秘典于兰台,传真灯于少室,绘法像于清凉,与夫祷祠斋醮之仪,冥司鬼狱之伦,亦未尝尽夷于榛莽,其故云何?盖草野愚氓,与之言道德齐礼之事,多茫/然不知;或知之,又未必祗若不违。唯兹神道,为之揭善恶类报,锱黍不爽,得有见闻,莫不踈然勃然兴易恶迁善之思,是又有以赞德礼之所不及,于是而识/圣明统一三教、陶铸群品之至意焉。盖尝周览舆图,东西南北,俗尚不一,声教或难之也;然犹谓天下一家,随俗雅化存乎其人,初无彼此同异于其间。迨宦游履历,始知五方风气樊然参差,犹凫鹤之颈,长短不可强/而齐也。矫世易俗,期相与回心向道而无沿于故,要必有机权运筹妙于其中,此土斯民之责。余今日者,山中尚书也,何敢越俎言天下事?独计民生之愚,可与兴善,宜有以掖劝之;不然,亦易与习非,更宜有以警惕/之;又不然,藉邪说暴行者,得以鼓其术而煽惑之,乱是用长。虽日督责以求其党于善良,恶可得哉!徃者如曹濮之妖民,烧香聚众,群不逞以发难于巨野,阻兵峄滕间,寇窃于邹,而大贤之邑里,几为丘墟,至烦卒乘/之简,且挺戈以逆我颜行。幸天心厌乱,歼厥渠魁,余孽死者以千万计。人民横(罗)[罹]锋刃,枕藉城野,使人至今言之病悸。方其蜂拥而起,河北山东为之骚动;及披靡而西,鸟骇兽散,而吾开无害也。何物幺幺,蠢犷若斯/而悯不畏死,独非吾民也与哉?持愚而不知善恶之异,趋祸福之殊涂以至此。譬郡瞽所道于狂夫,曾不知择地而蹈走污邪?与之俱陷。陟㟝嵝,有共踬蹶而颠仆耳,良可哀也。而使有少知夷险之辨者介乎旁,告之/曰:从险则祸且不测,去险就夷则转祸为福,利害较然,有不悚然勃然而思改行易步者,鲜矣。是□民俗何□顺化道之可知耳。

今郡治东南乡曰酸枣庙者,地势隆阜,旷四望而居中。庙创始远不可考,里父老相传,/水旱疾疫,有祷(取)[辄]应,神大有功于斯民,民故敬□之,非淫祠云。迩有魏郊、刘化蛟,倡乐善之举,得同善者若而人,燃长明灯三年,以供香火□□引□礼化僧惠渊,发信善之愿,复得从善者若而人,修地藏殿一重以/奉闫罗。余闻日月出而(嚼)[爝]火熄,恶用是星星者燃为哉!觧之者曰:“漫漫长夜,望旦何时?油枯灯灭薪尽,大传本性灵光,若何障翳?聊绪焰于心灯,仰神光之普照,是或一道也。至若地狱之说,似幻化不经,觧之有门。”又/曰:“高明之家,鬼瞰其室,生平□恶,死见真性;大奸巨猾,如鬼如蜮,地狱之设,正为此人;孽镜未照,胆破魂褫。福善祸淫,鬼神显赫,焉可诬也?”然则此两人之举,借明以照暗,立象以示警,义非无取。虽其人微,其事俗,而/意有合于贤智之所为,其善有足录者,士君子亦不苛求之也。

乡有两生曰郭养粹、曰穆英侯,不欲没其善,因为之请记。余方首肯间,客且至,询其事而难之曰:“司马公光明正直为天下望,而亦徇于俗乎?苏公轼为/学者所宗,家供大士像。尝出游,暮宿兰若,方丈借传灯录夜观之,灯爆落帙,毁一「僧」字。诘朝,咏一绝还之:‘不觉灯花落,(茶)[荼]毗一个僧。人「不」以为佞佛。狄梁公巡抚江南,毁淫祠千七百余所,所存惟夏禹、泰伯、季子、伍员四/祠而已,人不以为渎神。公何取材焉?”余曰:“客知其一,未知其二。苏子一世人豪,狄公万代瞻仰,私心窃向徃之而未逮也。今日之事,余以奖善也,以警恶也,将借以佐政刑之治,(诩)[翊]德礼之教也,于佛有佞乎?于佛有渎/乎?所不敢知。第迹所自信,□暌而心一,事异而道同,庶无愧于两先生之芳躅;其于化民成俗,或不无少补云尔。”客犹难之□。余冁然笑曰:“客何见之固也?夫孔子猎较,非欤?”客唯唯而退。特为之记,以风后之有志乎/善者哉!

崇祯元年岁次戊辰小春之吉,儒学生员郡人公镇甫郭卫畿子(乙)[己]酉科武举郭翼明代书。/

2 碑文所涉及的人物及背景

该碑涉及人物较多,涵盖信息量较大,对晚明民乱有较为明确记载,从中也透露出晚明士大夫阶层的处世哲学、思想倾向及其在社会价值导向引导方面所持的态度。不仅有助于人们重新认识明代末期社会动荡的起始现状,也有助于人们了解明代末期的社会底层的文化生态。

2.1 董汉儒、郭守畿其人

撰文人董汉儒,《明史》有传。董汉儒(1562—1628)字谊台,又字学舒,开州(今濮阳)人,明将领。万历十七年(1589)进士。由河南推官入户部主事。建议减织造、裁冒滥,切中时弊。历湖广左右布政使、右副都御史,巡抚湖广。光宗即位,拜工部右侍郎,旋改兵部右侍郎,总督宣府、大同、山西军务。天启二年(1622)九月,升兵尚书。明军在辽东累败,将士或降或逃。他建议逮治降将刘世勋等二十九人家属,建议诛杀捕获逃兵。旋以母丧归里。魏忠贤秉政,不见召用。追前甘肃之功,即家进太子太保,荫子锦衣卫百户。后卒于家,赠少保,谥肃敏,史称开州“八都”之一。清康熙、光绪《开州志》均有传。言其由文臣而将领,有王守仁之风。虽在位(兵部尚书)时间很短(天启二年九月至天启三年七月),但所任有功。据董氏家谱载,董汉儒稀须细目、威严自生,以刚直见称,故为当地群众誉为明代开州(今濮阳)第一人。考明代开州,论学问以王崇庆为魁首,论持重以纪著为最,论孝行以侯英可称,而民间尤为推重董汉儒之威仪。

篆额人郭守畿,碑署“乡进士”,“乡进士”为举人别称。清光绪《开州志·选举》载:“郭守畿,万历十九年(1591)举人,官稷山县知县。”清乾隆《沈丘县志·卷七·秩官志》条目载:“万历,郭守畿,开州人,由举人(任)。”

《澶东郭氏家谱》载:“郭守畿,字太(泰)华,号襟楚,(郭)九昂四子,万历辛卯(1591)科举人,原任河南开封沈丘县知县,次任山西稷山县知县”云。

此澶东郭氏,原为蒙古后裔,一世祖郭庸尚元金县公主(黄金家族封王者之女皆可称公主),郭庸《明史》有传(《元史·卷一百九十六·列传八十三·忠义四〈郭庸传〉》)。元末,郭庸与元大都的守将淮王帖木儿不花,中书左丞相庆童、前中书平章政事丁好礼等守北京,元至正二十八年(1368)八月二日,城破被俘,于齐化门劝降不果,就死。此前,金县公主携幼子郭贤(是为二世祖)南逃,家于开州东。至第六世有郭璘,生子六人。其郭九昂行三,守畿为九昂四子;郭九寰行五,卫畿为九寰仲子。郭守畿、郭卫畿同为第八世,二人为亲堂兄关系。《澶东郭氏家谱》还载有:“卫畿祖之子郭翼明,号光宇。明万历四十六年武举人,时当道者委以百总。郡侯沈尧中曾题诗有赠。”

董汉儒仲子董珫之妻,即郭守畿女。董汉儒和郭守畿为姻亲关系。

2.2 碑文撰写的时间和背景

该碑创制时间“崇祯元年(1628)岁次戊辰小春之吉”。小春非春,所谓小春指农历十月,也称小阳春。意谓十月不寒,有如初春,故农历十月间称为小春。宋吴文英《梦窗词集校笺》引《初学记》:“冬月之阳,万物归之。以其温暖如春,故谓之小春,亦云小阳春。”宋欧阳修词:“十月小春梅蕊绽,红炉画阁新装遍。”明唐寅:“三年幕下劳王事,十月江南应小春。”

《碑记》撰写时,董汉儒丁忧家居。对于董汉儒丁忧一事,文献资料有确切记载。《濮阳董氏家谱》卷四《家传》(以下简称《家传》):“(天启)三年,以母忧归。”《明史·七卿年表二》载:“董汉儒(天启二年即1622年)九月任。”“(天启三年即1623年)汉儒,七月忧去。”该碑的创立时间为崇祯元年(1628)十月,碑文具体撰写时间虽然并未明确记载,但应该距此不远。而董汉儒本人去世亦在崇祯元年(1628)。《家传》载:“(汉儒)生嘉靖四十一年六月十八日,卒崇祯元年□月□日□时,寿年六十六。”去世的具体时间未有详细记载。《家传》载:“我乡邻其德义功名,开(州)中之宦游者,莫能与相并,迄今百余年,人怀其德,犹念之不容口云。”其具体出生时间有记载,而去世的具体时间不见记载。《濮阳董氏家谱》初修于清乾隆二十五年(1760),二修于乾隆三十八年(1773),距离董汉儒去世均在百年以上,董汉儒作为家族历史上最著名的人物,当是第一次修谱时为其撰写的传记。此时距董汉儒离世已132年(按初修族谱),其后人不清楚其死亡的具体日期,与崇祯元年之后的社会动荡和其家族身份有关。“(崇祯)追胥甘肃功,即家进太子太保,荫子锦衣百户。”董汉儒离世时,长子董琨荫锦衣百户,后为千户;次子董琬为庆阳知府,战死,尸骨未见,家族遭到洗劫而四散零落。董氏因董汉儒而勃兴,“光大了董氏门庭”,随其离世和明亡乱而暗弱,以至于未能修续族谱。

关于董汉儒任兵部尚书事,《明史·董汉儒传》载:“明年(光宗天启二年)秋,以(工部)左侍郎协理戎政。未上,擢兵部尚书。”《七卿年表二》亦有董汉儒任兵部尚书事。今碑亦署“兵部尚书”,可与史互证。

崇祯元年(1628),董汉儒已经家居五年之久。本来董汉儒在明天启三年七月丁母忧(其母逝于七月二十五日),因董汉儒性格刚正不阿,为魏忠贤等群阉所排斥,后不被起用,赋闲在家。《明史·董汉儒传》载:“汉儒旋以母丧归,后忠贤大横,汉儒服阕,遂不召。”

根据董氏家族藏书记载,董汉儒家居期间,闭门谢客,不预官府事务,恬淡自处。董汉儒离世就在该碑创制的当年(1628)。

《碑记》中董汉儒直抒胸臆,就心境看,直言:“山中尚书,何敢越俎言天下事。”大有范仲淹《岳阳楼记》所言:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的体味。虽然尽力掩饰其忧国忧民的内心,但见微知著,自谦而又不忍置身事外;明白自己的处境,又不能不心系家国、心系庙堂的政治人物的思想境界,一句“山中尚书”,董汉儒就不负于政治家的称谓。此时的董汉儒内心的苦闷,非常人所能理解。也许是刚直性格使然,透露出作者的出世愿望和参与政治的抱负。故其在碑文中说:“余曰:客知其一,未知其二。苏子一世人豪,狄公万代瞻仰,私心窃向徃之而未逮也。今日之事,余以奖善也、以警恶也,将借以佐政刑之治,翊德礼之教也。”

《家传》言其家居期间:“公性和易,不以贵矫人,平居约勒子弟,仆隶勿得凌轹。”然在其平易之中,也有其可爱之处,“余冁然笑曰:客何见之固也?夫孔子猎较非欤?客唯唯而退”直接书于碑文,着实见其心性率真、刚直。

2.3 关于董汉儒“即家进太子太保”的具体时间

以往文献资料未见详细记载,一个“进”字,说明加封太子太保时,董汉儒还在世,否则为“赠”字。但根据该碑撰文人所署勋衔及修改痕迹可推断,该碑撰文时董汉儒还未“即家进太子太保”,在该碑刻制完成后、树立之前,“即家进太子太保”,对刊刻勋衔的修改是必要的,因为这不可能是书丹错误,所以出现“太□□□□傅董汉”处,改为现存的“资政大夫”(资政大夫四字正对应□□□□,其余四字被磨,但并未磨光,留有痕迹可以辨认),并在其下署太子太保、兵部尚书的衔。此外,该碑落款时间为“崇祯元年岁次戊辰小春之吉”,为撰文时或刊刻时所署,而董汉儒即于崇祯元年亡故,我们可以做出以下基本判断:一是该碑刊刻时对其署衔进行了修改;二是撰文时未“即家进太子太保”;三是该碑刊刻后,树立前(崇祯元年十月)已经“即家进太子太保”。可以看出董汉儒“即家进太子太保”时间为该《碑记》撰文之后、立碑之前,即崇祯元年的十月之前。极端的推测可以得出:崇祯元年的八、九月间,该碑正在刻制的过程中。

2.4 碑文刊刻的八处错误

①原文刊刻“古所不发”,应为“古所不废”,若用“发”字则无法解释;

②“人民横罗锋刃”明显应为“人民横罹锋刃”。罹:遭遇、遭受(灾祸),用“罗”不通;

③“有祷取应”明显为“有祷辄应”;

④“余闻日月出而嚼火熄”应为“余闻日月出而爝火熄”。爝火:火把、小火,用“嚼”无解;

⑤“茶毗一个僧”应为“荼毗一个僧”,荼毗,又作荼毘,梵语的音译,也有书为“阇鼻多”等,意译为焚烧,这里不是指一般的焚烧,特指火葬,尤指僧人圆寂后尸体的火葬;

⑥“诩德礼之教”应为“翊德礼之教”。翊:辅佐、辅助、帮助,与前文“佐政刑之治”相呼应,错误较为明显;

⑦代书人就是郭翼明武举的年份,碑文刻作“乙酉科武举”,查光绪《开州志》卷五《选举志》,郭翼明中武举是在明神宗万历三十七年,这一年是己酉年,所以碑文的“乙酉”应该改作“己酉”,明代人写己酉往往写成“乙酉”,此处尚可。结合碑文前后署名,虽然前边说“儒学廪膳生员郡人化宇穆英侯书丹”,但是穆英侯并没有书丹,而是由郭翼明“代书”的,而郭翼明为武举出身。

⑧“然慧炬于昏迷途”一句,联系下文“厝福堂于火宅”似多出一字,再有中间句“凡以觉人迷妄”,上下句皆有一迷字,去掉“迷”字,“慧炬”与“昏途”相对仗,当为合适,故该句应为“然慧炬于昏途”。

3 晚明“民乱”

文中“徃者如曹濮之妖民,烧香聚众,群不逞以发难于巨野,阻兵峄滕间,寇窃于邹,而大贤之邑里,几为丘墟”。当指“天启元年,山东白莲教侵州境,知州董象恒御之,贼奔轶出境”,此记载与史有异,《明史》载山东白莲教起义在天启二年(1622),山东郓城万人堌堆记事碑记载“天启二年五月内妖寇徐鸿儒聚众数万”云,清康熙《开州志·卷四·灾祥》、嘉庆、光绪《开州志·卷一·地理·兵燹》皆载“天启元年”,存疑。本文生成年代,处崇祯元年(姑按之),社会动荡之象已经愈加显著。天启年间贵州、四川的奢安之乱,竟至四川巡抚徐可求死难,贵州巡抚王三善死难,西南大将之冠的总理鲁钦兵败自刎。西南震动。此前,王守仁平定之乱,多为匪患。至万历一朝四十八年,其有灾荒记载的就有25年。其后一直灾荒连年。至天启五年,陕西民乱开始,后逐渐猖獗。天启七年,陕西王二起义,揭开明末天启朝民乱的序幕。以至于发展为崇祯四年以后的不可收拾。自然的天气灾害加上长期的政治腐败,导致了晚明社会的动荡。终明一代,天启年的山东曹州、郓城间的白莲教起义,可以看作是明代中原地区“民乱”的发端。此前虽然也有“民乱”,但平复后的社会仍然能归于平静,地方政权元气尚可恢复。“徐鸿儒起义的同时,各地的兵变也不断发……标志着明朝的统治已经动摇了。”看似富足平静的大明政权,其积弊已经能够导致持续一千多年的中国封建制度的覆灭。

皇权的疯狂意味着封建体制的衰亡。封建皇权的一千余年,是不断集权的发展过程,到明季末年,皇家的集权已经到了无以复加的地步。钱穆先生认为:“汉、唐、宋诸代,中央政府的组织,皇权、相权是划分的。其间比重纵有不同,但总不能说一切由皇帝专制。”明初的胡惟庸造反,使得朱元璋决意不设宰相,并成定制,影响着明、清两代的政治体制,从而使皇权达到了高度集中。皇权的集中,皇室子弟竞相圈占庄田,在人口日益增加、可耕之田日益为皇室子弟占领的情况之下,底层农民生活愈加悲苦。另一方面,缙绅豪强势力不断增强,大有把持地方经济、操纵地方政权的尾大不掉之势。缙绅子弟乘势兴风作浪,为非作歹,地方官员不敢禁止,愈加加重了农民的苦难。万历四十四年(1616),福王建藩洛阳,责令湖广刮田4400顷(约293.3平方千米)为庄园,巡抚董汉儒谓湖广已无闲田,请停,帝不许。

官僚体系的腐败无孔不入及腐败体制的无法补救,使国家执政体系、执行体制无法“回光返照”。明神宗的怠政、明熹宗的宦官专权和党争,导致政治积弊的日益严重,在社会治理体系无法进行根本性变革的情况下,导致官僚体系日渐腐化,农村经济没落。神宗的私欲无度,养成了官场的贪腐成风,士大夫公然面对请托不以为耻。正直的官员不(参)与党争者,无法适应这种现实的政治环境,只能以致仕退求修身而已,更加速了朝廷中正直的声音的减弱,使得政治体系向好的可能性彻底消失。

缙绅豪右把持乡里,向上攀附狐假虎威,向下大肆欺压百姓,导致普通民众无以为生计。加之明代正处地球小冰河期时代,自然环境条件的剧烈变化,导致自然生产条件的恶化,农业生产产出下降,而赋税不断增加。

处在重重压力下的民众,爆发民变的可能性日益增加。崇祯之前,天启二年的山东白莲教起义,郓城徐鸿儒、曹州张世佩、武邑于宏志号召教民,攻城略地,影附民众有十几万。《明史》记载:“(天启二年五月)丙午,山东白莲贼徐鸿儒反,陷郓城。六月戊辰,徐鸿儒陷邹县、藤县,藤县知县姬文胤死之。”这次民乱虽然很快被消灭,但自天启五年始,陕西民乱兴起,至明朝覆亡民乱,再没有被平息,加之清兵入关,导致了明朝的灭亡。崇祯元年九月初九日,都察院右佥都御史杨鹤奏折,对当时社会情形上奏:“自十年以来,辽事加派,大工搜括,诛求殆尽,柕柚其空而小民之元气伤矣。”

碑文成文年代正处在风雨飘摇的明季末期。如董汉儒般清醒的官员,对存在的种种社会弊端和危机不会没有觉察。崇祯元年社会乱象端倪显露,政治人物虽依然表现相信“天心厌乱”,希冀太平,但面对“余孽死者以千万计”“人民横罹锋刃,枕藉城野”,即使侥幸“吾开州无害”也不能消除心底的忧虑。也只能用自己的忧愤发出一声叹息。当一种社会制度依靠简单的修修补补而无法解决社会普遍存在的矛盾时,必须进行彻底的社会政治制度的变革,才能从根本上解决所面临的重大社会矛盾。中国延续将近两千年(明代)的封建社会制度,走到明季末年,已经到了巅峰之后的全面衰落。虽然我们不应执后人之见,以议古人,但从碑文可以看出,碑文透露出了对风雨飘摇的时代政治的忧虑。

4 结语

该碑刊刻于崇祯元年(1628)董汉儒离世当年,是董汉儒终生的最后一篇文章,当年“即家进太子太保”的首次得以考证。此时董汉儒已家居五年之久,前此自天启二年开州左近之郓城徐鸿儒之乱,社会处于动荡之中,开州虽幸而得免,但身曾为朝廷正二品官员的董汉儒,对社会的乱象是有其清醒的认识。在其“垂垂老矣”之年,直抒胸臆,虽有“山中尚书,何敢越俎言天下事”的感慨,尽力掩饰其忧国忧民的情怀,但又不忍置身事外,“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”。董汉儒在离世前,借一篇录善碑记表明了其终生关心国家、心系社稷、情系社会治乱的士大夫情怀。

(文章在写作和资料查阅过程中得到马学泽副研究员、王义印研究员、史国强研究员的指导和帮助,在此一并致谢)

①然,同燃。

②兰台:本为汉代宫廷藏书处,设御史中丞掌管,后置兰台令史,掌书奏。东汉以御史大夫官属省入兰台,置御史中丞,故御史府也称兰台寺,御史台也称兰台。唐高宗龙朔二年改秘书省为兰台,武后垂拱元年又改为麟台,咸亨初复旧。唐人诗文中常称秘书省为兰台或兰省。白居易:“犹喜兰台非傲吏,归时应免动移文。”指存放于安全的地方。

③榛莽:杂乱丛生的草木。高适:“豺狼窜榛莽,麋鹿罹艰虞。”柳宗元:“斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而上。”喻未开化的民众。

④《白虎通疏证》云:“忠形于悃忱故失野,敬形于祭祀故失鬼,文形于饰貌故失薄。”又云:“三王之有失。故立三教以相变。夏人之立教以忠,其失野,故救野莫如敬。殷人之立教以敬,其失鬼,救鬼莫如文。周人之立教以文,其失荡,故救荡莫若忠。”表记:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉,其民之敝,惷而愚,乔而野,朴而不文。殷人尊神,率民以事神,其民之敝,荡而不静,胜而无耻。周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉。”

⑤陶铸:烧制瓷器、铸造金属器物。《墨子》:“昔者夏后开使蜚廉折金于山川,而陶铸之于昆吾。”喻造就、培育之意。《庄子》:“是其尘垢秕糠,将犹陶铸尧舜者也,孰肯以物为本。”指教化民众。

⑥掖劝:扶持,引导,劝说。

⑦曹濮妖民聚众作乱,清嘉庆、光绪《开州志·卷一·兵燹》明朝部分均记载:“天启元年,山东白莲教侵州境,知州董象恒御之,贼奔轶出境。”晚明民变,崇祯之前已在各处爆发,最大的一次是天启二年山东以白莲教为号召的变乱,郓城的徐鸿儒,曹州的张世佩,武邑的于宏志,号召教民,攻城略邑,影附的民众有十几万。

⑧与前文所提“邹”,同指孟子故乡今山东邹城。

⑨歼厥渠魁,出自《尚书·胤征》:“歼厥渠魁,胁从罔治。”歼通歼,有尽、灭之意。《左传》:“十七年,春,齐人执郑詹,郑不朝也。夏,遂因氏、颌氏、工娄氏、须遂氏飨齐戍,醉而杀之,齐人歼焉。”厥:摔倒、挫败,通蹶。《孙子兵法》:“五十里而争利,则蹶上将军,其法半至。”渠魁:首领。

⑩同妖魔,小妖。

⑪㟝嵝:山巅。

⑫踬蹶:踬,跌倒。蹶:颠仆。

⑬爝火:小火、火把。

⑭兰若:这里指寺院。若,音re三声,梵语“阿兰若”的省称,意为寂静、无苦恼纷扰之处。

⑮泰伯:泰伯即吴太伯,吴国第一代君主,东吴文化的宗祖。姬姓,父亲为周部落首领古公亶父,兄弟三人,排行老大;两个弟弟仲雍和季历。父亲传位于季历及其子姬昌,太伯和仲雍避让,迁居江东,建国勾吴。《诗经》曰:“帝邦作对,自泰伯、王季。”孔子曰:“泰伯,其可谓至德也已矣!三以天下让,民无得而称焉。”

⑯季子:这里指季历。参见上条。

⑰芳躅:谓前代贤哲的行迹。《史记》载:“敏行讷言,俱嗣芳躅。”

⑱冁然:笑的样子。《庄子》载:“桓公田于泽,管仲御,见鬼焉。公抚管仲之手曰:‘仲父何见?’对曰:‘臣无所见。’公反,欸诒为病,数日不出。齐士有皇子告敖者曰:‘公则自伤,鬼恶能伤公!夫忿滀之气,散而不反,则为不足;上而不下,则使人善怒;下而不上,则使人善忘;不上不下,中身当心,则为病。’桓公曰:‘然则有鬼乎?’曰:‘有。沈有履,灶有髻。户内之烦壤,雷霆处之;东北方之下者,倍阿鲑鲑跃之;西北方之下者,则泆阳处之。水有罔象,丘有崒,山有夔,野有彷徨,泽有委蛇。’公曰:‘请问,委蛇之状何如?’皇子曰:‘委蛇,其大如毂,其长如辕,紫衣而朱冠。其为物也,恶闻雷车之声,则捧其首而立。见之者殆乎霸。’桓公冁然而笑曰:‘此寡人之所见者也。’于是正衣冠与之坐,不终日而不知病之去也。”

⑲“孔子猎较”出自《孟子》:“孔子之仕于鲁也,鲁人猎较,孔子亦猎较。”赵岐注:“猎较者,田猎相较夺禽兽,得之以祭,时俗所尚,以为吉祥。孔子不违而从之,所以小同于世也。”后因以表示和众随俗。唐韩愈诗云:“猎较务同俗,全身斯为孝。”宋王安石诗云:“画墁聊取食,猎较久随时。”又云:“孔子少贫贱,为养与祭,或不得已而钓弋,如猎较是也。”

⑳张廷玉.明史:卷二百五十七:列传第一百四十五[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:6619.

㉑河南省濮阳县档案局.明直隶开州八都三尚书文献选编:序一[M].郑州:河南人民出版社,2014:4.

㉒濮阳县地方史志办公室.清·光绪 开州志:卷六:人物:名臣[M].郑州:中州古籍出版社,1995:25-26.

㉓濮阳县地方史志办公室.清·光绪 开州志:卷五:选举志[M].郑州:中州古籍出版社,1995:19.

㉔㉜沈丘县志编委会.沈丘县志:卷第八官师表[M].郑州:河南人民出版社,1987.郭守畿为万历年间第十二任沈丘知县。

㉕㊳宋濂.元史:卷一百九十六:列传八十三:忠义四[M].北京:中华书局,1976:4437.

㉖《濮阳董氏家谱》卷二《家传》。董汉儒家族家谱现存共八卷,卷一为《文艺》;卷二、卷三为《世系》;卷四至卷八为《家传》,记载董汉儒、董珫基本情况部分均在卷四。《濮阳董氏家谱》初修在乾隆二十五年,再修于乾隆三十八年。

㉗《澶东郭氏家谱》初修在清乾隆八年,现存家谱共七本,分《家传》《世系》《恩数》《族约》等。

㉘㊲吴文英.梦窗词集校笺[M].孙虹,谭学纯,校笺.北京:中华书局,2014:493.

㉙欧阳修.欧阳修全集:卷一百三十二:诗余卷二:渔家傲二十首:二[M].李逸安,点校.北京:中华书局,2001:2012.

㉚㊴[佚名].濮阳董氏家谱:卷四:家传[M].[出版信息不详].

㉛张廷玉.明史:卷一百十二:表第十三:七卿年表二[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:6619-6621.

㉝张廷玉.明史:卷二百五十七[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:3492;沈丘县志编委会.沈丘县志:卷第八官师表[M].郑州:河南人民出版社,1987.

㉞濮阳县地方史志办公室.清·光绪 开州志:卷五:封荫[M].郑州:中州古籍出版社,1995.

㉟邢平元,王海涛.《封翁董老年小像赞》考释[J].文物鉴定与鉴赏,2021(9):5-9.

㊱张廷玉.明史:卷二百五十七:列传第一百四十五[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:6620.

㊵金圣叹.天下才子必读书:卷之十五宋文:范仲淹:岳阳楼记[M].陆林,辑校整理.南京:凤凰出版社,2016:531.

㊶[佚名].濮阳董氏家谱:卷二:家传:董汉儒传[M].[出版信息不详].

㊷濮阳县地方史志办公室.清·光绪 开州志:卷一:地理:兵燹[M].郑州:中州古籍出版社,1995:68.

㊸孙棨.康熙开州志:故宫珍本丛刊影印版[M].[出版信息不详].

㊹张廷玉.明史:卷二百四十九:列传第一百三十七[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:6440.

㊺张廷玉.明史:卷二百四十九:列传第一百三十七[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:6454-6458.

㊻翦伯赞.中国史纲要[M].北京:北京大学出版社,2006:540.

㊼钱穆.中国历代政治得失[M].北京:九州出版社,2020:102-103.

㊽李文志.晚明民变[M].北京:中国电影出版社,2014:7.

㊾李文志.晚明民变[M].北京:中国电影出版社,2014:119.

㊿张廷玉.明史:卷二十二:本纪第二十二:熹宗[M].中华书局编辑部,点校.北京:中华书局,1974:300.

[51]郑天挺.明末农民起义史料[M].北京:中华书局,1954:2.