供应商集中度、成本粘性与商业信用获取

章铁生(教授/博士)王颖

(安徽工业大学商学院 安徽 马鞍山 243032)

一、引言

银行信贷是企业债务融资的首要选择,而金融市场的信贷供给难以与快速发展的实体经济相匹配,导致信贷歧视的产生,信贷歧视的存在又致使大多企业难以获取银行的青睐,进而陷入融资约束困境,而商业信用却能实现信贷的再分配(Meltzer,1960),丰富企业的融资渠道,由此引发学界的众多关注。目前国内外学者研究发现,企业规模、公司战略与市场地位等内部因素和外部宏观环境都会对商业信用产生不同程度的影响(苏汝劼和冯晗,2009;方红星和楚有为,2019;张新民等,2012)。而供应商作为企业重要的利益相关者,对商业信用的影响可能更为直接,其集中度特征对商业信用的影响引发了诸多讨论,现有研究主要从整合效应或风险效应角度切入,探讨其对商业信用的影响。整合效应认为聚焦少数供应商有利于提高产品质量、降低交易成本和提高存货周转率(Long等,1993;李艳平,2016),随着供应商集中度的提高,双方关系变得愈发紧密,企业获取的商业信用条款越优惠(Summers和Wilson,2002)。而风险效应认为供应商集中度的不断上升会导致企业对其依赖程度递增,企业议价能力逐步降低(Porter,1979),此时企业处于被动地位,供应商不会再一味让渡自身商业信用,反而会要求企业减少赊销、缩短回款期限等,甚至会以中断产品供应作为要挟,迫使企业被动接受现有条件(马黎珺等,2016)。

现有研究很少同时考虑供应商关系的整合效应与风险效应对商业信用的影响,然而,整合效应和风险效应俱在,不能仅立足于单一效应所产生的结果,供应商不会一味增加或减少所提供的商业信用,由此可推测二者并非简单的线性关系。因此,本文从非线性角度出发,同时考虑供应商关系的整合效应与风险效应对商业信用的影响,对两者之间的关系进行更深层次的探讨。此外,现有研究发现我国企业大多存在成本粘性(孙铮和刘浩,2004),且企业间成本粘性差异显著,成本粘性越高,企业经营风险越大(谢获宝和惠丽丽,2016)。目前鲜少有文献立足于成本粘性角度研究供应商集中度对商业信用获取的影响,因此,本文将成本粘性纳入研究体系,划分企业的成本粘性强弱,分组研究其对供应商集中度与商业信用获取关系的不同影响。

本文可能的研究贡献在于:(1)目前大多文献都是从单一视角出发,而本文同时考虑整合效应和风险效应的影响机制,实现了线性到非线性关系的拓展;(2)立足成本粘性角度,进一步探讨供应商集中度与商业信用获取的关系,最终发现,供应商非常注重下游客户的经营状况和管理水平,故企业在与供应商建立关系的同时,要注重降低自身成本粘性水平,提高成本管理效率,降低自身经营风险,也为企业调整自身治理水平以获取商业信用提供了方法借鉴。

二、理论分析与研究假设

(一)供应商集中度和商业信用获取。商业信用作为供应链交易的产物,供应商关系是影响企业获取商业信用的关键因素,而最终获取的商业信用多少是买卖双方利益最大化的结果(王雄元等,2015),企业的供应商集中度较低时,如果供应商关系的发展利大于弊,整合效应占主导地位,供应商集中度的提高可能会增加企业获取的商业信用,主要体现在以下几个方面:第一,企业从供应商处采购占比越高,越能体现企业对供应商实力和产品质量的认可,商业信用作为一种声誉资本,可以降低卖方的违约风险,同时有助于树立供应商的产品质量声誉,降低信息不对称性(Smith,1987),供应商愿意为此付出更多的商业信用来笼络客户。并且,供应商具有独特的信息获取渠道和清算资产的优势,可以更好地评估和控制买方的信用风险,这也增加了其提供商业信用的意愿(Petersen和Rajan,1997)。第二,买方市场地位会影响商业信用的可用性,当企业拥有众多可供选择的供应商时,其议价能力较强,能够以低成本获取商业信用,供应商为扩展业务,形成稳定的销售渠道,向其提供商业信用时会更为慷慨,甚至会采取延长付款期限等措施来稳固供应商关系(Giannetti等,2011)。第三,企业关系网络的形成有助于降低交易成本和提升企业价值(郑军等,2013),供应商为建立长期稳固的供应商关系,形成双方的隐形契约,进而提高跨时期分享盈余的能力,会提高对客户的商业信用供给(Petersen和Rajan,1995)。第四,出于竞争动机,供应商会提供更多的商业信用以营造其在客户心中的“好感”,避免其与竞争对手缔结联盟而给企业绩效造成的巨大损失,此时商业信用成为笼络客户的有效手段(Fabbri和Klapper,2008;余明桂和潘红波,2010)。

相反,当企业的供应商集中度较高时,供应商关系的持续增进可能会导致弊大于利,此时风险效应占主导地位。随着供应商集中度的提高,供应商资金流动的风险和议价能力逐步提升,这两者都会导致企业获取的商业信用减少。首先,当供应商较为集中时,说明均摊到每个供应商的采购金额较高,供应商的资金和生产压力上升,为了保证其对客户订单的履行能力,供应商会减少商业信用供给,要求其尽快付现以缓解资金周转风险(马黎珺等,2016)。其次,企业与供应商休戚与共,当双方交易过于集中时,一旦企业陷入困境或者破产,会给供应商带来大量坏账,引起供应商现金流的异常,供应商出于防御动机,会主动减少商业信用供给,以保证自身现金流的充沛(鲍群和赵秀云,2015)。最后,供应商集中度越大,其议价能力越强,进而会向企业提出增加预付款项、减少应收账款供给或缩短付款期限的要求,以便及时回流资金(李任斯和刘红霞,2016)。并且随着供应商关系的持续跟进,使得企业向供应商投入更多的专有化资产以谋求关系型交易的长久收益,促使其转换成本的提高,企业对供应商的依赖性增加,会主动体恤上游供应商,降低其对商业信用的需求(李艳平,2017)。

基于上述分析,本文提出假设1:

H1:在其他条件一定的情况下,供应商集中度与企业商业信用获取呈现倒“U”型关系。

(二)成本粘性对供应商集中度与商业信用获取的影响。我国上市公司普遍存在成本粘性(孙铮和刘浩,2004),制造行业尤为显著(刘武,2006)。成本粘性越高,说明成本削减难度越大,难以快速适应市场变化,会向外界传递企业经营风险较高的信号(耿云江和王丽琼,2019)。成本粘性反映出企业的经营状况和风险水平,而企业自身经营状况也会影响供应商集中度与商业信用获取的关系,故推测成本粘性可能对供应商集中度与商业信用获取的关系起到调节作用。本文主要从以下几个角度进行阐述。

首先,弱成本粘性企业现金流较为充沛,债务违约风险较低(查道林,2019),可以减少供应商因客户违约而导致的坏账和资金短缺的风险(Tsao,2019),供应商的权益可以得到有效保证,进一步提升其提供商业信用的意愿。而弱成本粘性企业由于自身风险承受能力较强,资金周转便利,对供应商关系的依赖不强,随着供应商集中度的不断提高,供应商难以长期提供更多的商业信用,出于风险顾虑,会在供应商集中度达到一定程度时,主动收缩其商业信用供给。其次,弱成本粘性的企业议价能力更强,容易掌握谈判的主动权,企业会凭借其强势地位向供应商索取更多的商业信用和关系专有性投资,鉴于专有性投资的不可逆性,关系破裂会导致该资产大幅贬值(王勇和刘志远,2016),进一步提高转换成本,所以供应商被迫提供更多的商业信用以维护供应商关系。然而,弱成本粘性企业作为市场的优质客户,对其他供应商的吸引力更强,所以当供应商集中度较高时,供应商为防止优质客户转向竞争对手而缔结新的联盟,会进一步削减商业信用供给以预防关系破裂对企业的冲击。最后,供应链上的企业荣辱与共,虽然弱成本粘性企业经营状况较为优良,但基于长远利益的考量,会自觉遵守合作契约,促进双方关系的可持续发展。同时,鉴于双方的合作关系,下游客户发展越好,供应商越有可能获取大量订单,进而提升企业的经营绩效,所以在双方关系并不紧密时,供应商愿意利用更多的商业信用“锁定”客户,增进双方关联度。并且,弱成本粘性企业在业务量发生变化时,可以有效控制成本,利润空间大,在供应商较为集中时,企业会更加“体恤”上游供应商,减少对其商业信用的“侵占”。

基于上述分析,本文提出假设2:

H2:在其他条件一定的情况下,相较强成本粘性企业,弱成本粘性企业对供应商集中度与商业信用获取的倒“U”型关系敏感性更强。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源。相较其他行业,制造业的企业成本粘性现象更为明显,故本文选取2007—2020年我国A股制造业上市公司数据为样本,并进行如下筛选:(1)剔除ST和*ST企业;(2)剔除财务数据缺失的样本,最终获取8 260个面板数据,该数据来自CSMAR数据库。同时,为消除极端值的影响,本文对所有连续变量上下1%分位数分别进行缩尾处理。本文的实证分析均通过软件Stata 15实现。

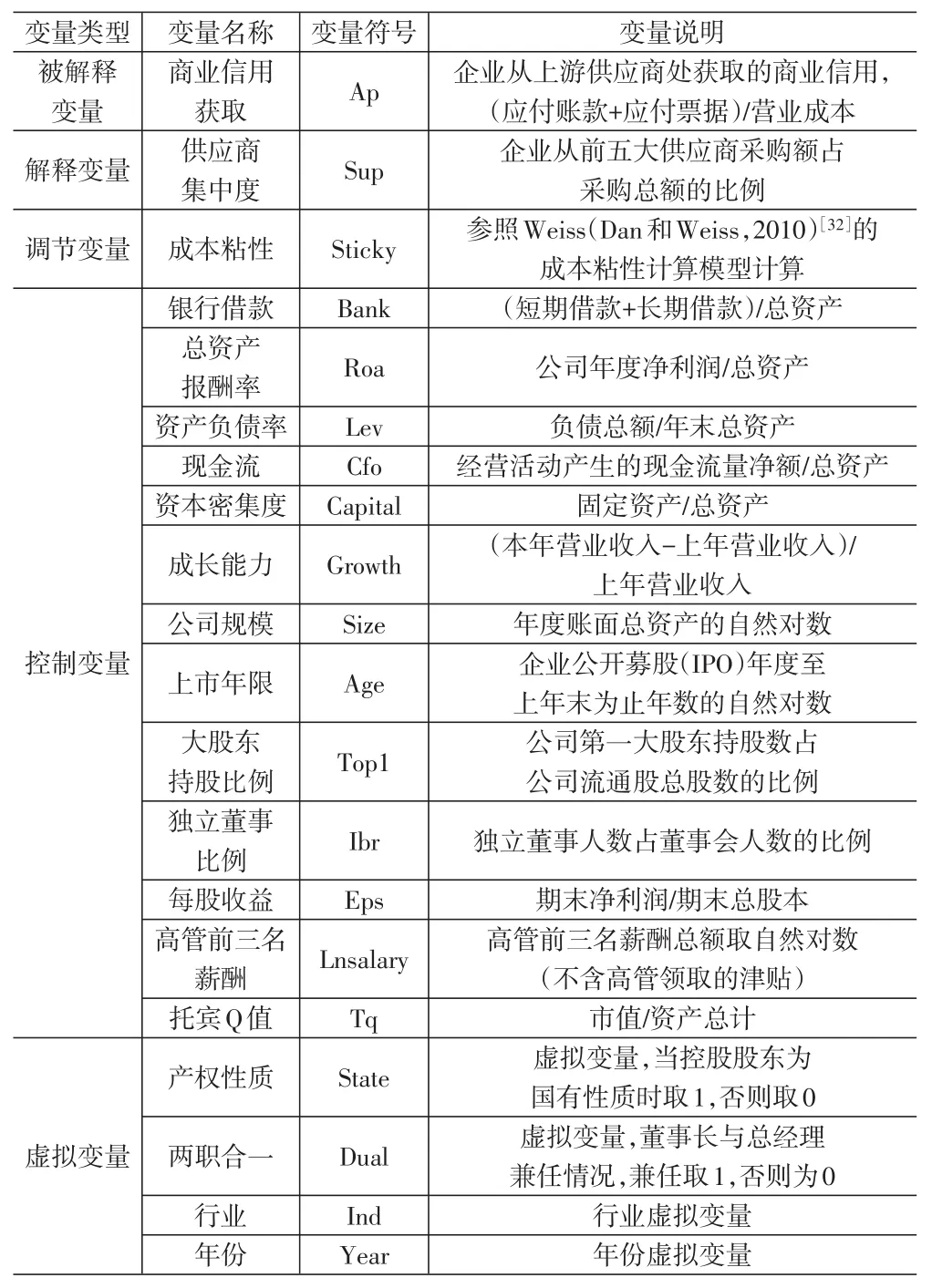

(二)变量定义。

1.商业信用获取(Ap)。借鉴于博和Gary(2018)、陈幸幸等(2019)的做法,本文采用“应付账款+应付票据”计量企业获取的商业信用,因为是与供应商交易,采购额与营业成本相关,所以除以营业成本标准化。

2.供应商集中度(Sup)。借鉴唐跃军(2009)、马黎珺等(2016)的做法,本文以公司前五大供应商采购额占采购总额的比例衡量供应商集中度。

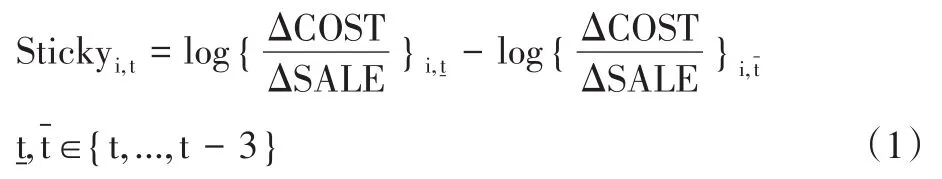

3.成本粘性(Sticky)。计算成本粘性有ABJ模型和Weiss模型,ABJ模型(Anderson等,2003)不能对单个公司的成本粘性进行计算,其主要用来确定某一行业的成本粘性;而Weiss模型(Dan和Weiss,2010)可以确定上市公司各会计年度成本粘性的结果,因此本文采用Weiss模型计算成本粘性,计算公式具体如下:

其中,Sticky代表在t时期i企业的成本粘性,△COST指各个季度的营业成本差额,△SALE指各个季度的营业收入差额。t指企业连续四个季度中收入下降的最近季度,t指连续四个季度中收入上升的最近季度。Sticky小于0表明存在成本粘性,该值越小,成本粘性越大。本文选取存在成本粘性的企业,因此剔除Sticky大于0的样本。并将剔除后的样本以中位数为界进行划分,Sticky小于中位数为强成本粘性组,Sticky大于等于中位数为弱成本粘性组。

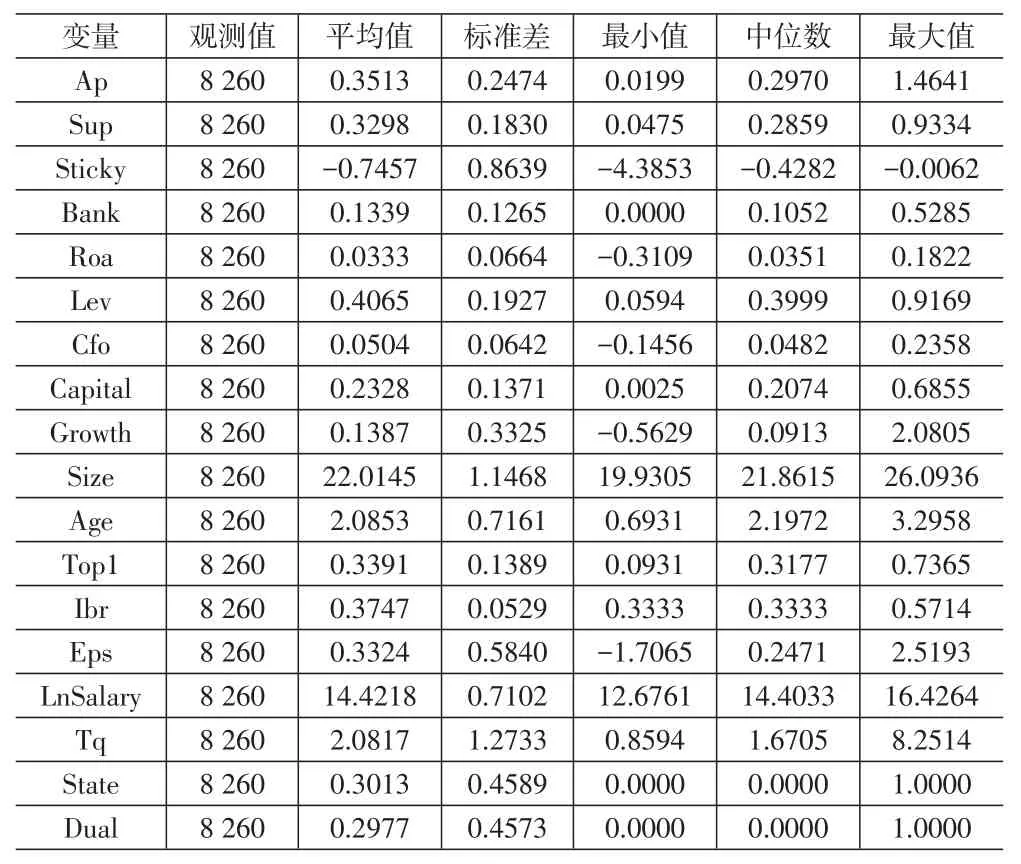

4.其他变量。为控制其他变量对商业信用获取产生影响,本文借鉴陆正飞和杨德明(2011)、张新民等(2012)、马黎珺等(2016)的做法,选取银行借款(Bank)、总资产报酬率(Roa)、资产负债率(Lev)、现金流(Cfo)、资本密集度(Capital)、成长能力(Growth)、公司规模(Size)、上市年限(Age)、大股东持股比例(Top1)、独立董事比例(Ibr)、每股收益(Eps)、高管前三名薪酬(Lnsalary)、托宾Q值(Tq)、产权性质(State)、两职合一(Dual)为控制变量,并控制年份(Year)和行业(Ind),各变量计算如表1所示。

表1 变量定义

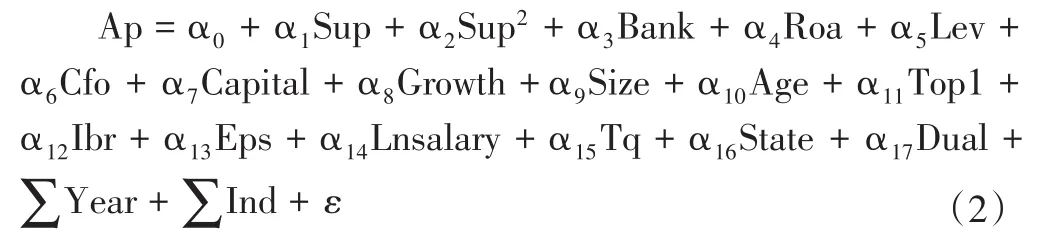

(三)模型构建。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计。表2报告了全样本描述性统计结果,首先,商业信用获取(Ap)的平均值为0.3513,最小值为0.0199,最大值为1.4641,极差较大,表明不同企业的商业信用获取分布并不均衡,存在明显差异。供应商集中度(Sup)的平均值为0.3298,中位数为0.2859,可以看出企业前五大供应商采购额占比约三分之一,样本企业的供应商集中程度较高,表明企业倾向培养较为集中的供应商,但极差较大,说明企业间供应商集中度差异明显。资产负债率(Lev)的最小值为0.0594,最大值0.9169,极端值间存在明显差异,表明企业间负债状况差距显著,也间接说明企业间所受到的融资约束差距较大。成本粘性(Sticky)的均值为-0.7457,最小值为-4.3853,最大值为-0.0062,极端值之间差距较大,表明我国制造业成本粘性普遍存在,企业间的成本粘性差异较大,剩余变量如上页表2所示。

表2 描述性统计

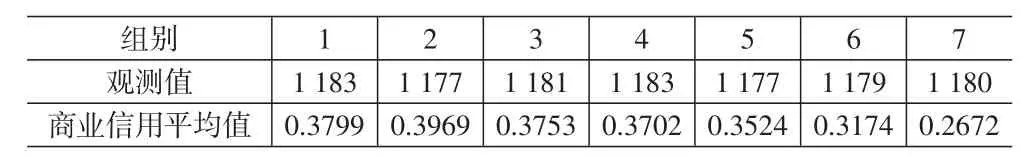

(二)分组描述性统计。表3将供应商集中度由低到高进行排列,将样本量分为7组,观察商业信用获取在不同组别的变化趋势,商业信用获取(Ap)的均值在第1至第2组中呈上升趋势,第2至第7组中呈下降趋势,初步可以看出供应商集中度与商业信用获取呈现一个先上升后下降的趋势。

表3 分组描述性统计

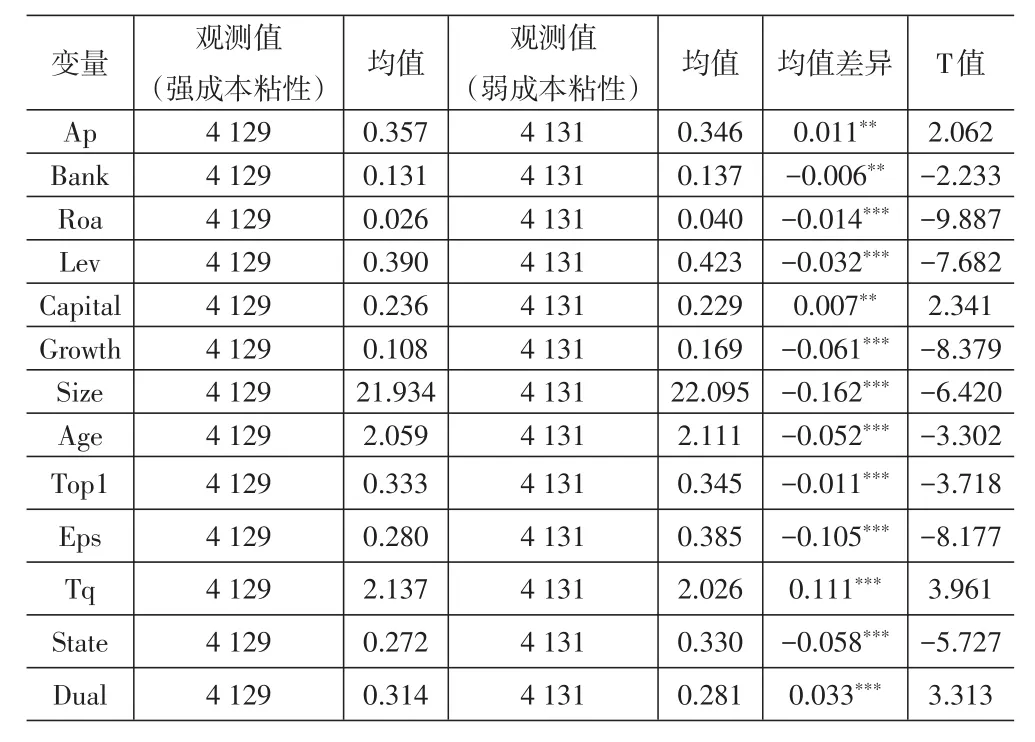

(三)主要变量的组间均值检验。表4是按照成本粘性的强弱进行分组的组间均值差异检验,t检验结果显著,通过对比发现,与强成本粘性的企业相比,弱成本粘性企业的银行借款和资产负债率的均值更高,说明其经营状况良好,外部融资较为容易,对商业信用这种融资方式依赖性较低;并且弱成本粘性的总资产报酬率较高但资本密集度低,说明其成本管理和盈余水平高,资金周转速度快;弱成本粘性企业成长能力和公司规模较大,说明企业内部治理水平较高。

表4 主要变量的组间均值差异t检验

(四)相关性分析。表5是变量Pearson相关系数的检验结果,经检验发现,商业信用获取(Ap)与供应商集中度(Sup)在1%的水平上显著负相关,表明供应商集中度越高,企业获取的商业信用越少。成本粘性(Sticky)与商业信用获取(AP)在5%的水平上显著负相关。此外,银行借款(Bank)、资产负债率(Lev)、总资产报酬率(Roa)、第一大股东持股比例(Top1)、每股收益(Eps)等其他相关系数的绝对值基本小于0.5,表明变量间不存在严重的多重共线性问题。

表5 相关系数矩阵

(五)多元回归分析。下页表6是对假设1和2进行回归分析的结果。第(1)列为供应商集中度(Sup)与商业信用获取(Ap)的OLS回归结果,供应商集中度(Sup)与企业商业信用获取(Ap)的系数为-0.152,在1%的水平上显著负相关;第(2)列在原有基础上加入供应商集中度(Sup)的平方项,供应商集中度(Sup)的系数为0.157,在1%的水平上显著正相关,而供应商集中度平方项(Sup)的系数为-0.360,在1%的水平上显著负相关,说明供应商集中度与商业信用获取并非简单的线性关系,而是表现为显著的倒“U”型关系:即企业商业信用获取与供应商集中度的关系是存在一个极值点,到达极值点之前,随着供应商集中度的提高,企业从供应商处获得的商业信用会逐步增加,到达极值点后,企业从供应商处获取的商业信用会逐步减少。

表6 供应商集中度与商业信用获取的OLS回归

为进一步确定供应商集中度与商业信用获取的关系,决定计算该二次函数的拐点,经计算可得,曲线拐点为0.2178,此拐点便是上述提到的极值点,同时,因供应商集中度的二次项系数为负,故该模型对应图像是一条开口向下的抛物线,在到达该点之前,供应商集中度与商业信用获取正相关,超过拐点后,供应商集中度与商业信用获取负相关。上述结论支持了假设1,这一结论意味着,供应商集中度在到达拐点前,企业与供应商关系建立时间不长,企业对其提供的产品质量存有疑虑,所以关系并不稳定,供应商为吸引客户,会提供更多的商业信用;供应商集中度超过拐点时,双方关系较为稳定,企业对供应商较为依赖,供应商议价能力提高,企业转换供应商成本较高,供应商会减少企业对其商业信用的“侵占”,减少自身风险。

本文对假设2按照成本粘性强弱进行了分组回归,第(3)列和第(4)列分别为弱成本粘性组和强成本粘性组对供应商集中度与商业信用获取调节作用的结果。回归结果显示,不论企业成本粘性强弱,供应商集中度与商业信用获取间的二次项系数均为负数,函数图像均呈倒“U”型,进一步验证了假设1。为探讨成本粘性对供应商集中度与商业信用获取之间关系的调节作用,本文分别计算了两组回归模型的拐点:弱成本粘性企业的供应商集中度拐点为0.2084,而强成本粘性企业的拐点为0.2409,表明弱成本粘性企业的倒“U”型曲线向左移动,在供应商集中度较低时便能到达拐点,相较移动前,移动后的供应商集中度与商业信用获取的倒“U”型关系敏感性增强,假设2得以验证。

五、稳健性检验

为了验证结果的稳健性,本文对样本数据进行如下检验:(1)考虑到供应商集中度对企业商业信用获取影响的滞后效应,并避免内生性问题的影响,对供应商集中度(Sup)和供应商集中度的平方项(Sup)滞后一期,并采用供应商集中度(Sup)和供应商集中度的平方项(Sup)的行业均值充当工具变量进行两阶段回归(2SLS);(2)考虑到行业影响,本文扩大行业范围,选取全行业作为样本;(3)参照于博和Gary(2018)的做法,用(应付账款+应付票据)/营业收入作为商业信用获取(Ap)的替代变量;(4)采取李艳平(2017)的做法替换解释变量,用企业第一大供应商采购占比代替供应商集中度。由上述检验结果可知,稳健性检验的回归结果与研究结论基本一致,表明本文研究结论基本稳健。

六、研究结论与启示

本文利用2007-2020年我国A股制造业上市公司的数据,结合企业成本粘性考察供应商集中度与商业信用获取之间的关系。实证结果表明:(1)供应商集中度存在最优值,到达最优值前,供应商集中度的提高会促进企业商业信用的获取,到达最优值后,关系的持续增进会减少企业获取的商业信用,即二者呈倒“U”型关系;(2)相较强成本粘性企业,弱成本粘性企业对供应商集中度与商业信用获取的倒“U”型关系更为敏感。

本文的主要启示:(1)随着市场竞争的愈演愈烈,企业倾向选择纵向一体化战略提升自身竞争优势,适度的供应商关系促使企业获取较多的商业信用,降低企业间的信息不对称和交易成本,而过高的供应商集中度会导致企业处于弱势地位,对供应商的过度依赖会为企业今后的生产经营埋下隐患;(2)企业要注重自身成本管理,提高企业资源配置效率,从而缓解企业成本粘性对经营风险造成的消极影响。