经济政策不确定性与企业杠杆率分化*

——来自资产可逆性视角的审视

张嘉望,李博阳,雷宏振

(1,3 陕西师范大学国际商学院, 陕西西安 710119;2 长安大学经济与管理学院, 陕西西安 710064)

一、引言

根据现代金融理论,随着经济基本面变化,企业杠杆水平呈现顺周期调整是一条基本规律,但中国经济步入“新常态”阶段以来,随着经济下行压力的增加, 企业部门的杠杆率却不降反升。 国际清算银行(BIS)的数据显示1资料来源:http://www.bis.org/statistics/totcredit.htm?m=6%7C326.,2008-2017 年,我国企业总体宏观杠杆率从93.9%大幅增至156.4%, 企业杠杆增速迅猛,已远远超过同期发达国家的杠杆水平。 杠杆率过高会隐藏潜在的债务危机, 严重时将引发金融危机,造成经济衰退(谭小芬和张文婧,2021)。 2008 年的金融危机和2020 年新冠肺炎疫情冲击下的全球流动性危机,即是部门杠杆率过高引发重大金融风险的现实案例。平稳有序去杠杆是防范化解金融风险的重要议题,有助于推动中国经济高质量发展。 2015 年供给侧结构性改革政策提出以来,“去杠杆”一直是其中的重要内容,随着政策的全面铺开,企业部门杠杆率的结构性问题逐步为政府决策层所关注。 2018 年4 月,中央财经委员会第一次会议首次强调“要以结构性去杠杆为基本思路,分部门、分债务类型提出不同要求”。在这一背景下,针对中国企业杠杆率变动背后的结构性分化机制研究成为学术界关注的焦点。

中国企业杠杆率分化为何在金融危机后愈发严重?一个可能的原因是金融危机后不断攀升的经济政策不确定性(纪洋等,2018;宫汝凯等,2019)。 2008 年以后,传统粗放的增长路径举步维艰,中国经济被迫提前进入转型的阵痛期, 经济领域的改革迫在眉睫。但新的经济政策制定需要一定的缓冲期,具体执行时间、细节的确定无法一蹴而就,再加之新政策传达中可能面临相对低效的沟通机制,经济政策不确定性上升。 受这一外生冲击影响,企业的正常经营活动受到干扰,投融资决策也发生了大幅调整(刘红忠和赵娇阳,2021)。国外的主流观点是政策不确定性导致企业外部融资环境异常,通过债务税盾效应、信息不对称、破产成本等金融摩擦渠道影响企业杠杆水平(Im 等,2020)。国内学者则认为,中国信贷市场的不完全并非完全由金融摩擦主导,而是更多体现为“非市场化”的属性错配(王擎和孟世超,2020)。众多研究指出,经济政策不确定性的增加会加剧国有大型企业与私营中小企业之间的信贷错配,进而造成企业部门杠杆率的“国进民退”(纪洋等,2018;谭小芬等,2022)。 毋庸置疑,制度因素是诱发中国企业杠杆率结构分化的关键因素,但源自制度的企业杠杆率分化真的是中国企业杠杆率结构效应的唯一解吗?

事实上,随着中国经济不断转型,政府职能定位不断变化,已然实现了管制型政府向服务型政府的转变(周志忍和徐艳晴,2014)。 管制型政府时期,主要利用政府隐性担保将违约风险从金融体系剥离,而进入市场主导资源配置时期, 政府强大的影响力受到约束, 风险防范更多依靠市场手段(张小茜和党春辉,2018)。 另外,直观的数据显示,金融危机以后,显著加杠杆的国有企业的总体数量和规模在整个实体企业部门中的占比并不高22000 年以来,中国国有企业数量占比不断下降,据国家统计局数据,截至2015 年末国有企业在所有企业中数量占比仅为2.31%,规模占比仅为13.5%。。 由此我们产生疑问:在经济政策不确定性不断攀升的现实背景下,企业杠杆率变动背后是否仍存在非制度层面的结构性特征? 在经济下行阶段,企业杠杆选择中的一个基本事实是:一旦发生破产清算,企业将承担抛售资产可能遭遇巨大折价的风险,这增加了收回投资的成本(Gavazza,2011),从而降低了企业外部融资能力(Shleifer 和Vishny,1992;Campello 等,2021),同时也使企业难以通过缩减运营规模筹集现金(Nyatee,2017)。 在这种情况下,衡量企业违约资产在二手市场上变现能力和清算价值的资产可逆性特征,极有可能成为影响企业杠杆率的关键因素(Kim 和Kung,2017;Beutler 和Grobety,2019)。

基于以上分析,本文认为,在考察经济政策不确定性对企业杠杆率的影响过程中,资产可逆性扮演重要角色。 本研究也主要围绕这一因素展开。 交易成本理论和契约不完备理论指出,资产可逆性在驱动企业杠杆选择中具有举足轻重的作用(Shleifer 和Vishny,1992;Benmelech,2009;Gavazza,2011)。 近年来,受到主流学界认可的实物期权理论则进一步指出,资产可逆性与不确定环境下企业投融资决策的实物期权价值息息相关, 这赋予了资产可逆性新的理论内涵(Gulen 和Ion,2016)。 具体而言:一方面,企业持有可逆性程度较高的资产在项目违约时具有更快的恢复速度(Williamson,1988),这意味着资产可逆性程度的增加提高了企业资产的抵押价值,进而通过融资供给上的变化影响企业杠杆率;另一方面,根据实物期权理论,不确定性环境下资产可逆性程度越高,企业延迟投资的“等待”价值越低,企业当期投资意愿越强(Kim 和Kung,2017;谭小芬和张文婧,2017;Campello等,2021), 投资意愿的变化将影响企业融资需求,进而影响企业杠杆水平。

鉴于此,本文以2007-2019 年中国沪深两市上市公司季度数据为样本,实证检验资产可逆性如何影响经济政策不确定性与企业杠杆率的关系。 研究发现:第一,资产可逆性是经济政策不确定性影响企业杠杆率分化的关键渠道。经济政策不确定性每上升1 个标准差, 基于资产可逆性渠道的企业杠杆分化程度为0.66 个百分点。 而在契约环境水平较弱的地区,上述分化作用更显著。第二,机制分析表明,基于实物期权价值的融资需求效应和基于抵押品价值的融资供给效应是资产可逆性渠道发挥作用的两条具体路径。第三, 与企业杠杆率所有制分化现象的对比结果显示,在金融市场化程度较滞后地区,企业杠杆的所有制分化和资产可逆性分化现象同时存在,在金融市场化程度较成熟地区,所有制分化现象则不再显著。

本文的主要贡献有以下几点:一是从资产摩擦视角,揭示了经济政策不确定性影响企业杠杆率变动的结构效应。 现有研究大多基于金融摩擦和制度视角,研究破产成本、信息不对称、预算软约束和政府隐性担保等因素在经济政策不确定性与企业杠杆水平关系中的作用, 忽略了资产层面的摩擦导致的结构效应,即在二手市场中资产摩擦程度较低的企业融资决策受经济政策不确定的影响较弱,负面效应主要集中于资产摩擦程度较高的低资产可逆性企业。 二是深入剖析了资产可逆性渠道发挥的具体作用机制。 以往文献主要认为资产可逆性通过实物期权价值影响企业决策行为, 认为在外部宏观经济波动剧烈的时期,资产可逆性是一种对企业自身的防御保护机制,激励企业采取相对激进的投资决策。 但事实上,资产可逆性也是对授信银行的一种保护措施,资产可逆性的抵押担保价值同样促使授信银行扩大对企业的信贷支持,但在现有研究中,关于资产可逆性抵押担保价值的研究凤毛麟角。 三是建立了资产可逆性测算框架。 以往文献通常采用固定资产占比(PP&E)作为企业资产可逆性的度量指标,然而签署债务合同时观察到的清算价值不一定与项目违约时的预期转售价值相符(Beutler 和Grobety,2019)。 本文在Kim 和Kung(2017)的测算框架内进行适当修正,充分结合资产市场的交易广泛性特征、资产处置价值等因素,试图给予资产可逆性一个覆盖资产交易广度和深度的测算指标。

二、文献综述与研究假设

(一)中国企业杠杆率分化的文献回顾

金融危机以来,中国企业杠杆率的逆周期性变化引起学术界的广泛关注。 Geanakoplos(2010)、Guo 等(2011) 深入细致地讨论了企业杠杆率的顺周期变化规律以及最优目标下地调整方向,但事实证明,企业随经济周期呈现顺周期性演变特征的经典研究规律与中国当前现实特征相悖。考虑到中国独特的制度特点,一部分研究认为预算软约束和政府隐性担保是揭示中国企业杠杆率非周期性演变的关键因素。盛明泉等(2012)以中国上市公司数据检验了预算软约束对国有企业资本结构调整目标的影响。 结果表明,预算软约束程度越深,国有企业资本结构调整越慢,与目标资本结构的差距越大。钟宁桦等(2016)基于规模以上工业企业数据的分析指出,1998-2013 年间, 样本企业整体上具有明显的“去杠杆”趋势,而国有企业则显著 “加杠杆”。 中国人民银行营业管理部课题组(2017)的研究指出,从企业层面,预算软约束易造成信贷分配不合理和部分企业的金融过度支持,造成企业杠杆结构扭曲。王擎和孟世超(2020)考察了预算软约束和政府隐性担保影响中国企业杠杆率非顺周期演变的内在机制。 研究发现,私营企业杠杆率的周期性变化规律并不明确,而国有企业则呈现明显逆周期性杠杆特征。

还有部分学者将金融危机以来愈演愈烈的企业杠杆率分化现象归因为近年来不断攀升的经济政策不确定性,这部分研究主要有两类:一是从企业异质性出发,探讨经济政策不确定性影响企业杠杆率变化的结构效应。 如Zhang 等(2015)使用中国数据,考察经济政策不确定性与企业杠杆选择的关系,并深入探究所有制和市场化水平的异质性影响。纪洋等(2018)从经济政策不确定性入手,解释了国有企业和非国有企业之间杠杆率的走势分化现象。宫汝凯等(2019)基于2002-2016 年A 股上市公司的季度数据实证分析经济政策不确定性与企业杠杆率之间的关系,研究发现,经济政策不确定性升高后,企业的杠杆率将会显著下降。 异质性分析表明,在市场化和民营化水平以及对外开放度越高的地区,政策不确定性对企业杠杆率的负向效应会越低。 此外,经济政策不确定性作用于企业杠杆率的过程中,地区制度分化、银企关系也被证实与引发企业杠杆率的结构特征有关(Çolak 等,2018;Allen 等,2008)。 二是探讨经济政策不确定性影响企业杠杆率的作用渠道。现有文献主要从金融摩擦出发,从融资供给角度展开机制分析,通常认为经济政策不确定性通过企业破产成本渠道、代理人冲突渠道、银行风险规避渠道影响企业杠杆率(Quagliariello,2009;Zhang 等,2015;陈梦涛和王维安,2020)。融资供给效应的主要理论依据是,经济政策不确定性提升了企业外部融资成本(Gao 和Murphy,2019),不确定性增加时,债权人和借款人之间的信息不对称问题更严重,企业未来现金流波动增加,违约风险加剧,进一步导致企业面临更高的外部融资成本,促使企业降低杠杆水平保持财务灵活性(Bonaime 等,2018)。

基于经济政策不确定性探讨企业杠杆率的演变规律时, 本文注意到现有文献在两方面存在不足:一是普遍从制度特征或金融摩擦视角出发,考察经济政策不确定性影响企业杠杆率的内在逻辑,忽略了资产摩擦在两者关系中扮演的重要角色;二是往往关注经济政策不确定性引起的资金供给环境变化对企业杠杆率决定带来的影响,本文注意到企业融资能力不仅取决于融资供给,而且决定于融资需求,但甚少有研究涉及经济政策不确定性引发企业融资需求的改变,进而影响企业杠杆率的作用机制。 为此,本文从资产摩擦视角出发,构建资产可逆性指标涵盖资金供求双方行为,揭示经济政策不确定性影响企业杠杆率变动的结构效应。

(二)经济政策不确定性与企业杠杆率分化:资产可逆性渠道

不确定环境下研究资产可逆性在企业投融资决策中的作用是新兴的前沿话题。 资产可逆性3在金融学和产业组织文献中,“资产可逆性”这一表述最早见于Williamson(1988)、Shleifer 和Vishny(1992)的文章,但之后的相关研究也有学者将其表述为“资产可售性”或“资产市场流动性”(Gavazza,2011)。 为了保持一致性,本文中统一使用术语“资产可逆性”。衡量了企业固定资产投资遭遇违约时的清算价值, 反映了投资在未来无法完全变现产生的沉没成本(Bernanke,1983)。 持有可逆性程度较高的资产能够提高企业违约后的恢复速度。 Kim 和Kung(2017)指出, 资产可逆性与企业资产被其他企业替代使用的难易程度息息相关,资产能够交易的范围越广泛,资产转售给潜在买家的处置价值越高, 则资产可逆性程度越高。 Beutler 和Grobety(2019)认为在不确定环境下, 资产是否可逆在决定企业投融资行为中扮演重要角色。

就中国而言,受行业特征影响,不同行业抛售资产的潜在购买对象具有异质性,行业间资产二手交易市场的活跃程度明显不同,进而造成不同类别的资产在二手市场上变现能力和清算价值具有显著区别(Gavazza,2011), 最终引致企业杠杆率对经济政策不确定性的敏感性亦不相同。 具体来看:

首先,在资金需求方面,根据实物期权理论,企业投资决策前需要关注投资项目面临的“等待”价值和项目失败后的清算价值,考察资产的可逆性程度(Bloom,2009)。 当投资项目不可逆时,外部环境的变化加剧了企业投资收益的不确定性,致使企业削减当前投资。资产可逆性度量了企业在陷入财务困境时的内在保护能力。 资产可逆性的提升,降低了企业投资的“等待”价值,使得企业扩大当期投资规模(Kim 和Kung,2017;刘贯春等,2019)。与资产可逆性程度较低的企业相比,资产可逆性程度较高企业即便投资失败, 也能够在二手资产市场上将资产快速且不失价值地变现, 从而迅速从这一违约项目中恢复投资能力。可以看出,面对经济政策不确定性时, 资产可逆性程度较高企业的投资意愿更加强烈,投资意愿提高势必会增加融资需求,致使企业的杠杆率上升(Gulen 和Ion,2016)。

其次,在资金供给方面,对于资本市场发展相对滞后的中国,企业外源融资仍首选银行贷款。 而长期的利率管制造成银行信贷成本较低,信贷资源的需求远远大于供应程度,基于此,企业杠杆率可以在一定程度上反映银行部门的借贷意愿(纪洋等,2018)。 经济政策不确定性的不断攀升使得企业与银行部门的信息不对称程度加重,银行对企业贷款项目甄别的难度陡增,在风险因素的考量下,银行的贷款选择更加谨慎。而对于资产可逆性程度较高企业,从银行出发,尽管银行与企业之间存在严重的信息不对称问题,但可被观察到的企业资产可逆性特征能够作为资产在二级市场能否快速变现和清偿的依据,企业较高的资产可逆性程度蕴含的意思是企业资产的可抵押性较强,相当于向银行传递出企业具有抵押担保价值的认证信号。Hart 和Moore(1994)强调,资产可逆性程度较高的企业能够提供给债权人更大程度的隐性保障,债权人更倾向于出借长期资金,这类企业的最佳债务期限相对更长。Campello 和Giambona(2013)的研究进一步指出资产可逆性提高了企业在项目违约时的清算价值, 进而为债权人提供了流动性充足的抵押品保护。 因此,银行基于对企业资产可逆性的担保抵押价值的认可将会提升对企业的信用评级,给予企业更多的信贷融资,从而提升企业杠杆率。

综上所述,当经济政策不确定性上升时,对于资产可逆性程度较高的企业而言:一方面,较高的资产可逆性使企业在投资项目违约后迅速恢复投资能力, 减少了面临不确定性时投资的“等待”价值,驱使企业扩大当期投资,从而在融资需求上提升企业杠杆水平;另一方面, 资产可逆意味着资产在二手市场上的变现能力和清算价值(Almeida 和Campello,2007),即企业较高的资产可逆性程度也是对授信银行的一种保护措施,在融资供给上, 资产可逆性的抵押担保价值同样促使授信银行扩大对企业的信贷支持, 促使企业杠杆水平上升。 基于以上分析,本文提出如下研究假说:

假设H1:资产可逆性越高,经济政策不确定性对企业杠杆率的抑制作用越弱。

假设H2: 资产可逆性同时通过融资供给效应和融资需求效应发挥作用。融资供给效应指企业资产可逆性具有抵押品价值,资产可逆性水平越高,经济政策不确定性对企业外部信贷融资的抑制作用越弱;融资需求效应指资产可逆性具有实物期权价值,资产可逆性水平越高,经济政策不确定性对企业投资的抑制作用越弱。

三、资产可逆性的测算框架

估算企业的资产可逆性程度,是本文开展实证检验的重要前提。传统文献多采用固定资产净额与企业总资产的占比(PP&E) 来测度, 如李凤羽和杨墨竹(2015)、Gulen 和Ion(2016)。 但由于契约不完备性的存在,PP&E 占比无法精确测算不同类型资产的抵押清算价值。在签署债务合同时观察到的清算价值不一定与项目违约时的预期转售价值相符(Benmelech 等,2005)。此外,固定资产净额占比默认不同资产的可逆性同质,但实际上,资产本身的可逆性差异即是本文讨论的主要内容,其对企业投融资决策具有重大影响(刘贯春等,2019)。

Beutler 和Grobety(2019)认为资产可逆性衡量了资产被替代使用的容易程度,资产可逆性越高,意味着资产在被第一家企业使用后更容易转售给其他企业。可以看出,资产的使用范围越广泛,在二手市场上的处置价值越高,则资产可逆性越高。根据这一思路,Kim 和Kung(2017)使用美国投入产出表从行业层面构建测算框架衡量资产可逆性,但与美国投入产出表不同,中国投入产出表并未将投入品所属资产类别进行详细划分,也未提供新增购置资产和二手处置资产的细分支出水平, 仅能够得到投入品所在行业的信息。 因此,这一测算框架仅能反映产品在不同行业间的交易广度,并未能反映资产处置价值4例如,考虑一个高竞争度的行业,进入行业面临较大的沉没成本,这类行业容易受外部短期波动影响,造成行业内企业同时出现经营危机,因此,资产在这一行业的转售价格普遍较低,在经济低迷期,这一行业的资产可逆性会降低。 可以看出,二手市场的处置价值未能被反映在Ri 得分中,但其是衡量资产可逆性的重要维度。。 据此,本节受Gulen 和Ion (2016)、Beutler 和Grobety (2019)启示,在Kim 和Kung(2017)的测算框架内进行适当修正,以使新的资产可逆性指标同时反映资产交易的广泛程度和处置价值。 此外,为了缓解外部短期波动对资产交易市场造成的干扰,与Kim 和Kung(2017)的做法一致,本文均使用行业层面的指标反映企业资产可逆性程度。 具体做法如下。

(一)资产交易广泛性测度

使用某类资产的行业数目越多,该资产的可逆性越强,因为其可以很容易地在行业内或者行业间实现交易。 换言之,给定资产在国民经济各部门中被使用的广泛程度,可以用来初步刻画资产可逆性。参照Kim和Kung(2017)的做法,本文利用国民经济投入产出表构建行业层面的资产交易广泛性指标来初步反映企业资产可逆性程度。在具体构建指标时:第一步,利用各行业的资产使用广泛程度对资产层面的交易广泛性得分进行测算;第二步,将行业层面的资产交易广泛性指数定义为每种资产类型的交易广泛性得分的加权平均值,其中的权重是每种资产的资本份额。

(1)构建资产层面的交易广泛性。 根据之前的分析,在国民经济各个部门中,使用资产a 的部门数量越多,则该资产交易广泛性越强,资产可逆性越高。资产a 在各个行业的可交易性总和即衡量了资产a 的可交易性,据此,首先计算资产a 在行业i 中的可交易性,具体计算公式如下:

式(1)中,Ia,i(use)是虚拟变量,赋值为1 时表示资产a 能够被行业i 使用5Beutler 和Grobety(2019)指出只要行业i 的资产a 投入额不为零即认为资产a 能够被行业i 交易,而Kim 和Kung(2017)则采取了更为严谨的做法,指出若一个行业在给定资产上的投入占该资产总投入的一个微不足道的比例(小于0.1%),则将Ia,i(use)设为零。 本文采纳Kim 和Kung(2017)的做法,以0.1%的阈值界定虚拟变量Ia,i(use),此外,在稳健性检验中重新使用Beutler 和Grobety(2019)的做法进行测算,实证结果基本不变。,否则为0。 Ia,i(use)衡量了资产的专有属性,Ia,i(use)赋值为1 的行业越多,则资产a 的专有性越低,可交易性越高。 但基于专有性的指标设计并未考虑不同行业的市场体量的影响,市场体量越大的行业意味着潜在买家的数量越多,资产的可交易性必然越强,据此,在公式(1)右侧加入权重项衡量行业体量对交易市场的影响, 用行业产出Ei占社会总产出的比重表示。

进一步,根据式(1),资产a 的可交易性的计算公式如下:

与观察到的企业PP&E 占比相比,资产交易广泛性的测度能够获取资产的长期抵押价值,更适合在项目违约时测度实体资产的可转售难易程度。

(2)构建行业资产交易广泛性指数。 行业层面的资产交易广泛性取决于行业内使用的各类资产的交易广泛性,将式(2)得到的资产交易广泛性得分进行加权平均,计算公式如下:

式(3)中,权重ωa,i是资产a 在行业i 的投入额占该行业总投入的比重,通常认为,某类资产在行业中投入份额占比越大,则该资产越容易被重新配置到这一行业的企业中。

(二)资产可逆性测度

与美国投入产出表不同,中国投入产出表仅能得到投入品在某个行业的整体投入信息,新增购置资产和须处置资产的投入情况并未反映在该表中, 因此,公式(3)的测算结果仅能得到某一行业资产交易的广度,并不能体现资产的二手处置价值。 据此,本节受Gulen 和Ion(2016)、Beutler 和Grobety(2019)启发,以行业资产可出售水平占比作为权重对公式(3)进行加权处理。 最终的行业资产可逆性计算公式如下:

其中,Re 代表资产可逆性, 资产可出售水平As衡量了资产在二手市场的处置价值,本文使用前3 期出售、处置固定资产所得现金净额得到企业层面的资产可出售水平指标,然后在各个行业内取所有企业层面数据的均值得到行业层面的资产可出售水平指标。公式(4)同时考虑了资产交易的广泛程度和二手资产的处置价值,因此能够在中国情景下更精确地衡量行业层面的资产可逆性程度。

(三)数据处理

测算行业资产可逆性的数据来源是全国投入产出表, 由于本文研究样本的时间区间为2007-2019年,因此,分别选取2007 年、2012 年以及2017 年的全国投入产出表进行指标测算6《关于进行全国投入产出调查的通知》明确规定每五年(逢二、逢七年份)进行一次全国投入产出调查和编表工作。。以2007 年的投入产出表为例: 该表包含135 个行业的资产支出数据,将投入品所在行业视为资产类别, 产出品所在行业视为行业类别, 统计得到资产和行业类别数量均为135。 测算时按照公式,首先计算每个资产类别的Ra得分,然后,每个行业的Ri得分将计算为该行业投入的资产类别的Ra得分求取加权平均值, 采用同样的步骤,可以得到根据2012 年和2017 年的投入产出表数据测算的行业资产交易广泛性得分。 最后,将基于以上年份求取的行业资产可交易性测算结果求均值作为衡量研究样本区间的行业资产交易广泛性指标,最后能够得到囊括135 个部门的行业资产可逆性指数。

接下来, 按照证监会 《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》 的划分标准将上市公司的行业类别与投入产出表的行业分类进行匹配,尽管该行业分类和投入产出表基本一致、名称大致相同,但两者并不完全相同,需要进行一定处理。 参照刘贯春等(2019)的做法,在需要投入产出表合并到证监会行业分类的情况下,将投入产出表合并行业的资产交易广泛性得分按照产出占比进行加权处理。在需要投入产出表行业分拆到证监会行业时,对涉及的各个证监会行业采取均等化处理。

(四)测算结果

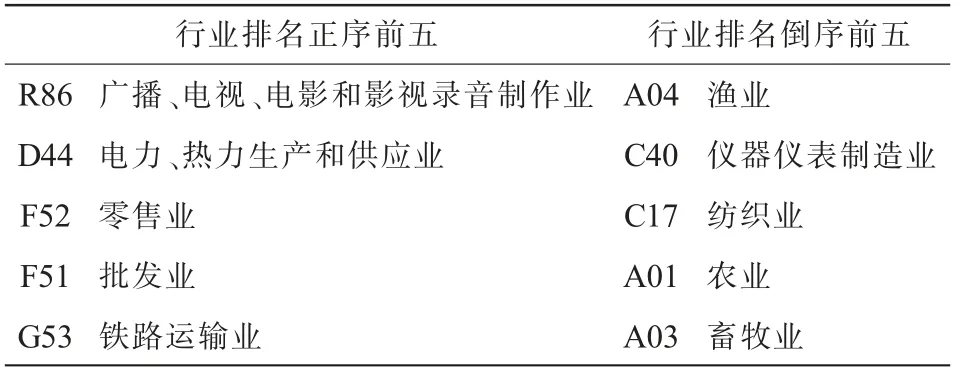

为了对比各行业资产可逆性程度,本文按照资产可逆性得分高低分别对行业进行排序,表1 列示了排序最高的5 个行业和最低的5 个行业。 可以看出,广播、电视、电影和影视录音制作业等行业的资产可逆性程度最高,作为对比,资产可逆性最低的5 个行业是:渔业、仪器仪表制造业、纺织业、农业、畜牧业。 不难发现, 以流通运输为代表的服务业的资产可逆性相对较高, 而与农业相关的行业的资产可逆性相对较低。

表1 衡量资产可逆性的各行业排序

四、研究设计

(一)模型设定

根据前文的假设分析可知,资产可逆性将显著影响经济政策不确定性与企业杠杆率的负向关系。为了验证假设H1 提出的命题, 首先借鉴纪洋等(2018)、Im 等(2020)的做法,以企业杠杆率为被解释变量,将资产可逆性与经济政策不确定性的交互项引入方程,构建如下计量模型:

其中, 下标i、t 分别指企业和时期。 被解释变量Lev 代表企业杠杆率,Re 和Epu 分别代表资产可逆性和经济政策不确定性。为了控制可能存在的内生性问题和投资的滞后性,我们对资产可逆性取滞后一期的数据。 Control 包含了企业层面的企业规模(Size)、企业年龄(Age)、股权集中度(Holder)、有形资产比重(Ta)、资本密集度(Capital)、非债务税盾(Dep_ta)、行业杠杆率的中位数(M_lev)以及宏观层面的GDP 增长率(GDP_r)、M2 增速(M2)等控制变量,所有解释变量均采用一期滞后项来缓解潜在的内生性问题,此外还控制了γt(季度)、γk(行业)等因素的影响。

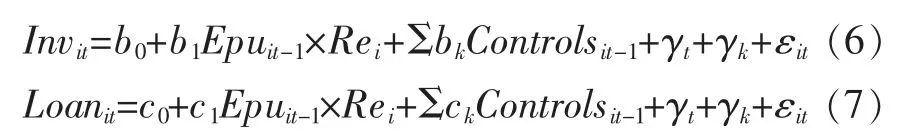

进一步, 在资产可逆性的具体作用机制检验中,为了验证假设H2 提出的命题, 本节借鉴刘贯春等(2019)、Im 等(2020)的做法,分别以企业投资(Inv)、企业信贷融资水平(Loan)为被解释变量,分别验证假设H2 提出的资产可逆性渠道发挥作用的融资需求效应和融资供给效应。 具体计量模型如下:

模型(6)以企业投资Inv 为被解释变量,通过构建资产可逆性与经济政策不确定性交互项Re×Epu验证资产可逆性的融资需求效应;模型(7)以企业信贷融资水平Loan 为被解释变量, 以资产可逆性与经济政策不确定性的交互项Re×Epu 为核心变量,验证资产可逆性的融资供给效应。

(二)变量定义

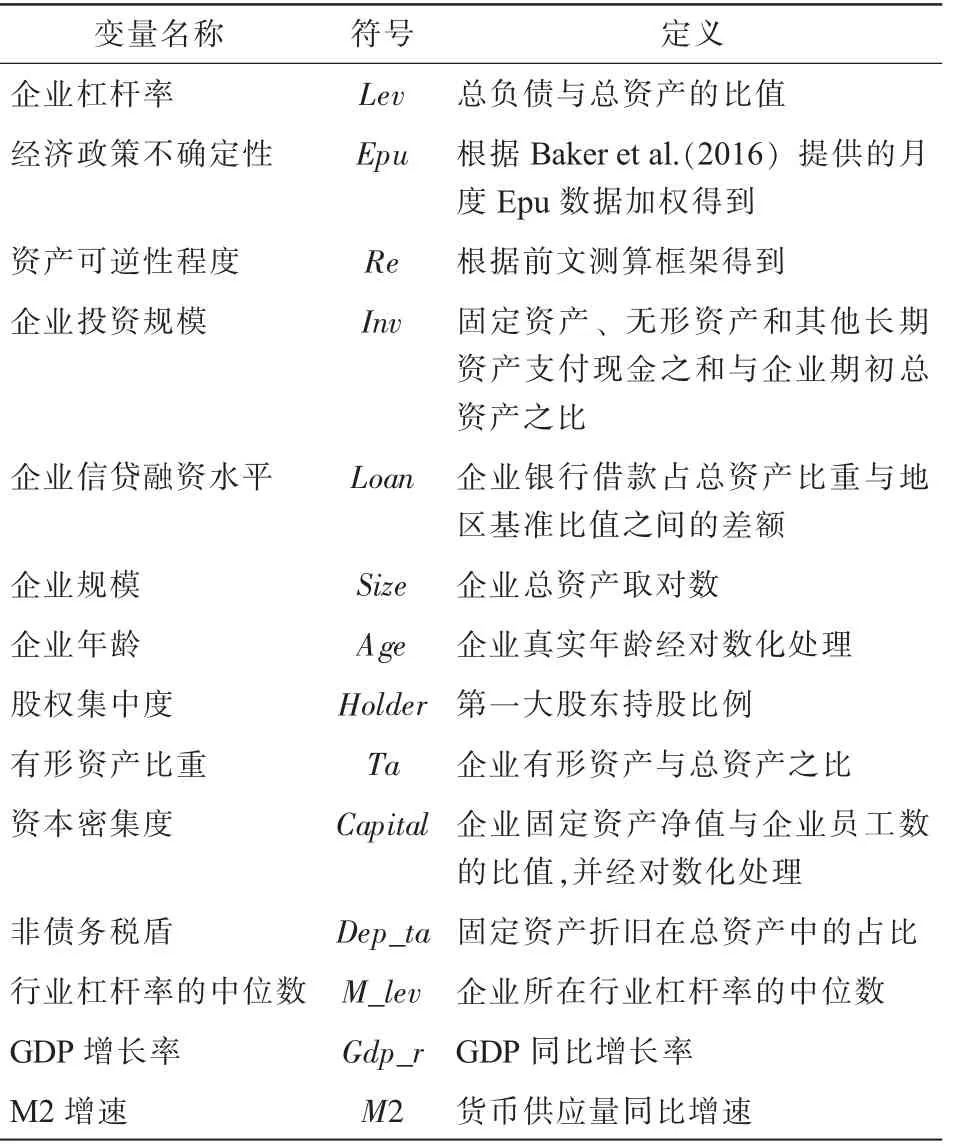

结合以往研究,本节对实证分析涉及的变量及度量方式进行界定。 第一,本文的因变量为企业杠杆率(Lev),采用总负债与总资产的比值表示。 第二,核心变量经济政策不确定性(Epu)为季度数据,初始的月度数据来自Baker 等(2016)提供的中国经济政策不确定性月度指数,在此基础上,采用Gulen 和Ion(2016)的做法,在一个季度内对经济政策不确定性月度指数的三个月分别赋以1/6、2/6、3/6 的权重值,进而得到经济政策不确定性的季度加权指标Epu1。 此外,采用月度经济政策不确定性指数的简单平均,得到季度经济政策不确定性指数Epu2;使用每个季度最后一个月的经济政策不确定性月度指数,得到该季度经济政策不确定性指数Epu3 进行稳健性检验。 第三,渠道研究的中间变量一个是企业投资,使用固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金之和占企业总资产的比重来表示, 另一个是企业信贷融资水平, 借鉴Cosci 等(2016),使用企业银行借款占企业总资产比重衡量企业信贷融资水平。 为控制信贷融资水平的地区差异,本文以企业所属地区平均借款占资产比例作为基准比值,以企业银行借款占总资产比重与基准比值间的差额,作为企业信贷融资水平的最终代理指标。 第四,本文研究涉及以下两类控制变量。 第一类是企业层面的控制变量,包括:企业规模(Size)、企业年龄(Age)、股权集中度(Holder)、资本密集度(Capital)、非债务税盾(Dep_ta)、有形资产比重(Ta)。 此外,考虑到行业的异质性,加入企业所在行业杠杆率的中位数(M_lev)。第二类是宏观经济变量。 借鉴Gulen 和Ion(2016)、陈胜蓝和李占婷(2017)的研究,选取GDP 同比增长率(Gdp_r)、货币供应量同比增速(M2)控制宏观经济因素的潜在干扰。 变量定义参见表2。

表2 变量定义

(三)数据来源与变量描述性统计结果分析

本文选取A 股上市公司为研究样本,剔除了金融类和房地产等行业,时间跨度为2007-2019 年。为尽量减少数据错漏与变量缺失值影响, 企业层面数据综合CSMAR 数据库、Wind 等多个数据库提取原始数据。资产可逆性指数的数据来源是2007 年、2012 年以及2017 年的中国投入产出表。 本文对原始数据还做了以下处理工作:(1) 除企业资产可逆性及企业年龄外,按照1%的水平对最值与均值之差大于两倍标准差的变量进行Winsorize 缩尾处理;(2)剔除了部分公司财务变量等相关数据缺失的样本;(3)对企业总资产和固定资产金额均以固定资产投资价格指数调整为实际值;(4) 保留具有连续3 年以上观测值的企业数据;(5)对存在兼并、收购、重组情形的企业进行了处理。

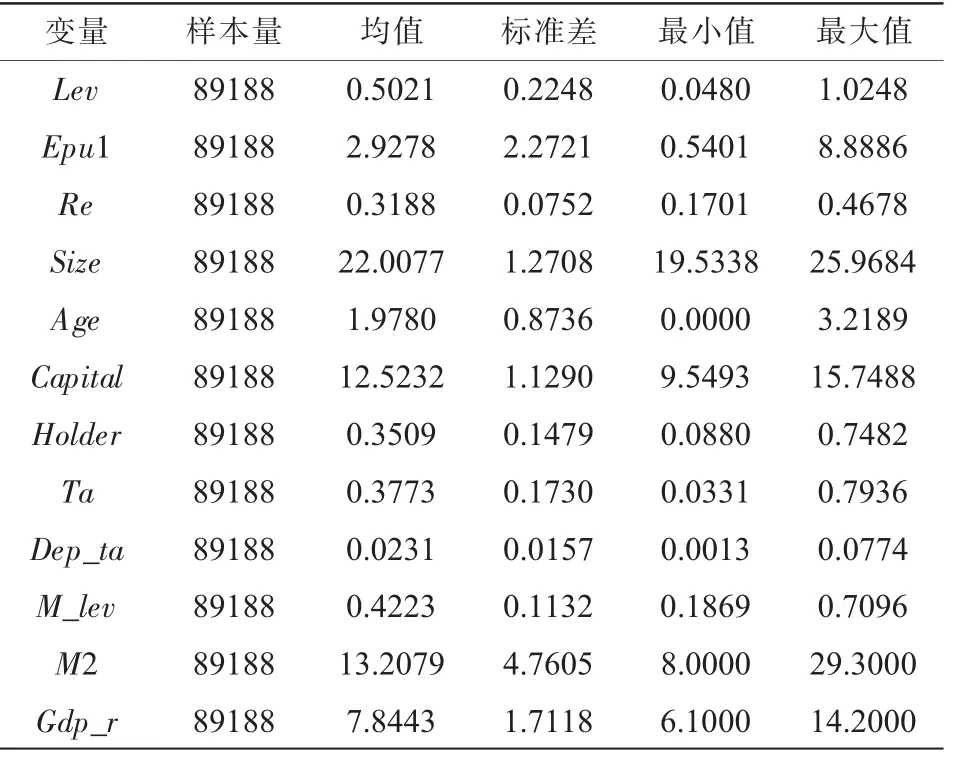

表3 列示了所有变量的描述性统计结果,包括样本量、均值、标准差、最小值、最大值。 被解释变量方面,2007-2019 年间样本上市公司资产负债率均值为0.5021, 标准差为0.2248。 资产可逆性指数均值为0.3188,最大值为0.4678,资产可逆性最值与均值之差和两倍标准差之间差距并不大,说明样本企业资产可逆性的局部极端数值较少,整体上企业资产可逆性处于较低水平,样本企业资产在二手交易市场的清算价值较低,处置成本较高。

表3 描述性统计结果

五、实证结果与分析

(一)基准估计结果

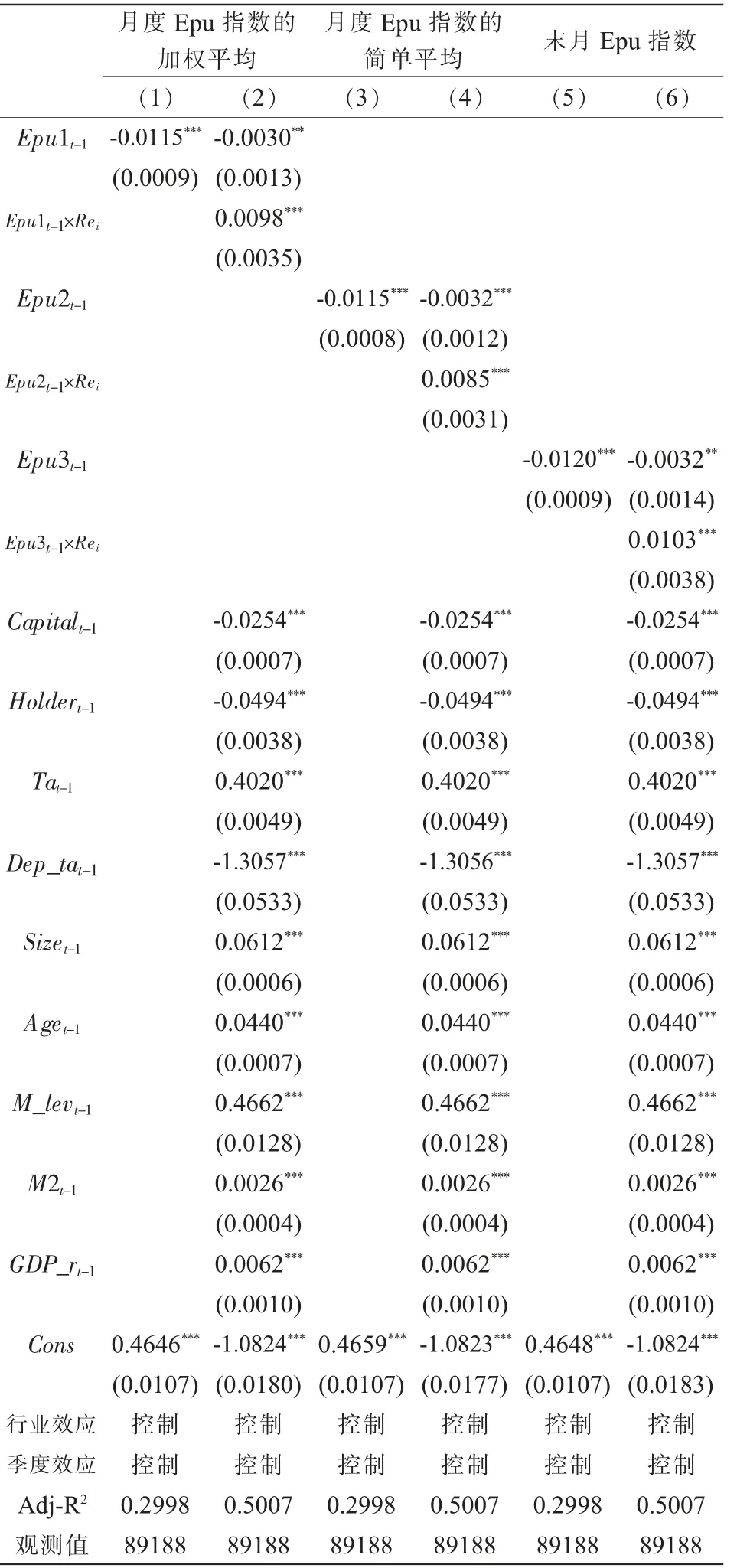

在基准回归中,本文对计量模型(5)进行面板固定效应估计,表4 是基准估计结果。基于Epu1 的估计结果在第(1)和(2)列显示,第(1)列报告了经济政策不确定性对中国企业杠杆率的总体影响。 可以看出,平均而言,经济政策不确定性的上升抑制了企业杠杆率的增加,这与现实的经济事实一致,随着经济政策不确定性的不断提升, 企业面临更大的违约风险,企业的避险意识随之增加,从主观上会降低企业杠杆水平。 第(2)列引入资产可逆性与经济政策不确定性的交互项Epu1×Re,考察资产可逆性渠道对经济政策不确定性与企业杠杆率关系的影响,具体来看,在控制了企业和宏观层面的控制变量以及行业和季度固定效应之后, 经济政策不确定性指标Epu1 的系数为-0.0030,且在5%的水平上显著,而交互项Epu1×Re的估计系数为0.0098,且在1%的水平上显著为正。这表明资产可逆性显著影响经济政策不确定与企业杠杆率之间的关系,资产可逆性程度越高,经济政策不确定性对企业杠杆率的负向作用越弱。这就验证了假设H1 提出的命题。 进一步从资产可逆性这一资产摩擦视角,探究经济政策不确定性影响企业杠杆率的结构效应:经济政策不确定性对企业杠杆率的综合影响为-0.0030+0.0098×Re,而样本企业资产可逆性区间范围为[0.1701,0.4678],因此经济政策不确定性对企业杠杆率的平均影响从-0.0013 增加到0.0016, 即经济政策不确定性每上升1 个单位,基于资产可逆性渠道的企业杠杆分化程度增加0.29 个百分点。

为了检验上述结果是否稳健,表4 第(3)-(6)列继续采用Epu2 和Epu3 度量经济政策不确定性对模型(5)进行回归分析。 首先,基于Epu2 的估计结果如表4第(3)、(4)列所示:第(3)列结果表明经济政策不确定性对企业杠杆率的总体影响显著为负, 这与前述结果一致,同样符合经济学直觉;第(4)列考察资产可逆性渠道对两者的异质性影响,不难看出,交互项Epu2×Re的估计系数显著为负,这与前述基准结果一致,继续验证了假设H1 提出的命题。 最后,采用相同思路,考察Epu3 设定下的估计结果,第(5)、(6)列的核心变量与前述的基准结果一致,同样验证了假设H1 的命题。

表4 基准回归结果

接下来,本文考察在不同契约环境下,经济政策不确定性的作用效果差异。参照李俊青等(2017)的处理,以樊纲等(2011)构建的市场化指数中分项“律师、会计师等市场组织服务条件”作为契约环境水平的代理变量Enfor。 此外,为防止经济政策不确定性对分项市场化指数自身的干扰,本文采用各个省(区、市)该项指标样本起始点的数据。

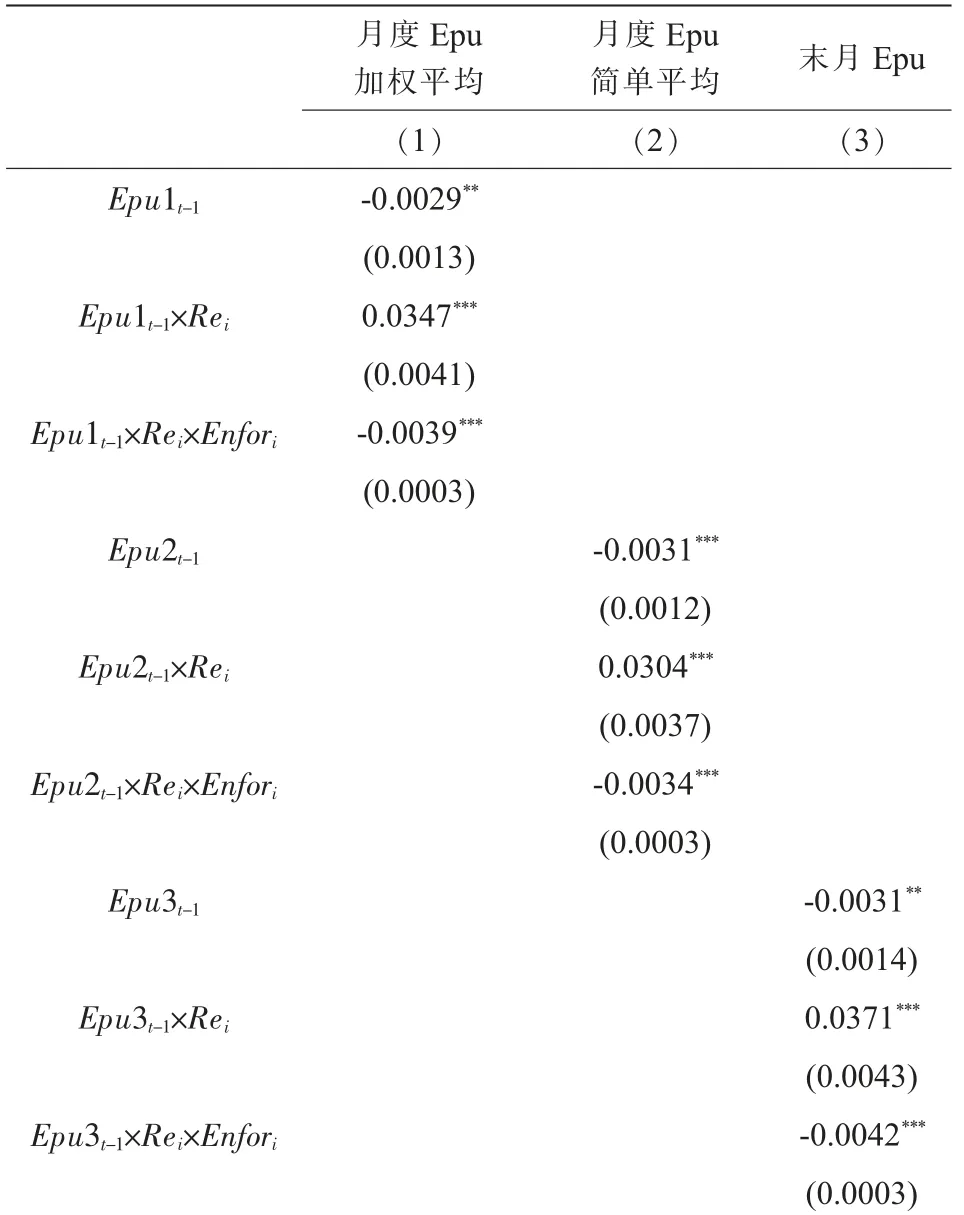

表5 在基准回归经济政策不确定性与资产可逆性交互项的基础上,纳入契约环境水平变量与交互项的乘积, 表5 第(1)-(3) 列分别展示了基于Epu1、Epu2 以及Epu3 的估计结果。 在各列回归中,与基准回归相同的是,经济政策不确定性与资产可逆性的交互项的系数均在1%的水平上显著为正, 而新加入的经济政策不确定性、资产可逆性以及契约环境水平三者的交互项系数均在1%的水平上显著为负, 也就是说,在契约环境水平较高的地区,资产可逆性在经济政策不确定性与企业杠杆率之间的负向调节作用相对较弱,即契约环境水平越高,资产可逆性渠道引发的经济政策不确定性与企业杠杆率之间的分化作用越小。 在契约环境水平较高的地区,经济政策不确定性攀升不会导致信贷资源从资产摩擦较高的企业向资产摩擦较低的企业大幅转移,上述经济政策不确定性引发的企业杠杆分化现象主要体现在契约环境水平较低的地区。

表5 不同契约环境下资产可逆性渠道的作用效果

注:篇幅所限,删除控制变量的汇报结果,下表同。

(二)资产可逆性渠道作用机制的识别

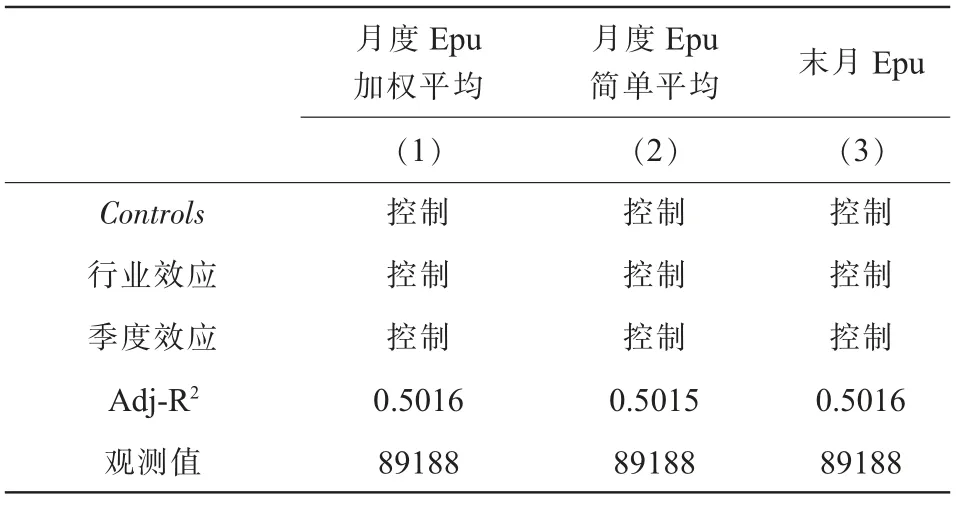

根据计量模型(6)、(7),本文分别从融资需求方面和融资供给方面实证分析资产可逆性渠道的具体作用机制,以此验证假设H2 提出的命题。表6 前三列以企业投资Inv 为被解释变量,检验资产可逆性是否通过融资需求效应影响经济政策不确定性与企业杠杆率间的关系。 第(1)列是基于经济政策不确定性指数Epu1 的估计结果, 重点关注的经济政策不确定性与资产可逆性的交互项的系数为0.0108, 且显著为正,这说明资产可逆性显著影响经济政策不确定性与企业投资之间的关系,这与Kim 和Kung(2017)、刘贯春等(2019)的研究一致,资产可逆性越高,企业资产的二手处置成本越低,企业未来投资的“等待价值”显著不足,从而促使企业扩大当期投资,从融资需求上促使企业杠杆提升,即验证了资产可逆性的融资需求效应。 另外,表6 第(2)、(3)列分别基于Epu2 和Epu3衡量的经济政策不确定性进行稳健性检验,重点关注的交互项Epu2×Re、Epu3×Re 的估计系数均显著为正,从而继续验证了资产可逆性的融资需求效应。

表6 后三列以企业信贷融资水平Loan 为被解释变量,检验资产可逆性影响经济政策不确定性与企业杠杆率关系的融资供给效应。以第(4)列为例,经济政策不确定性指数Epu1 与资产可逆性的交互项系数为0.0043,且在5%的水平上显著,不难看出,资产可逆性显著影响经济政策不确定性与企业信贷融资水平的关系,资产可逆性越高,外部经济政策不确定性对企业信贷融资水平的抑制作用越弱,企业信贷供给水平越高。 对此结果的解释是,企业持有可逆性程度较高的资产在项目违约时具有更快的恢复速度(Williamson,1988),这意味着资产可逆性程度的增加提高了企业资产的抵押担保价值(Beutler 和Grobety,2019),债权人将受到更大程度的保护,企业信贷供给水平随之提高,最终提升企业杠杆率。据此可以验证,资产可逆性确实通过融资供给效应影响经济政策不确定性与企业杠杆率的关系。为了检验上述结果是否稳健,表6 第(5)、(6)列继续采用Epu2 和Epu3 度量经济政策不确定性重新进行回归分析,这两列中重点关注的交互项Epu2×Re、Epu3×Re 的系数均显著为正,与表6 第(4)列的结果一致,证实了资产可逆性融资供给效应作用路径的稳健性。

综合表6 的结果,资产可逆性同时通过融资需求效应和融资供给效应影响经济政策不确定性与企业杠杆率的关系, 即在面对外部环境的不确定性时,上述两种效应是资产可逆性引发企业杠杆分化的作用机制,这也验证了假设H2 提出的命题。

表6 资产可逆性渠道的作用机制检验结果

(三)进一步研究:与企业杠杆率所有制分化现象的对比

关于近年来中国企业杠杆率的非周期性演变,学术界的主流观点是政府隐性担保下的国有企业和非国有企业之间的杠杆分化是刻画上述逆周期演变规律的关键切入点 (王擎和孟世超,2020; 张超群,2021),国有企业的高杠杆率以及结构性“去杠杆”问题引起了政府部门的重点关注。 因此,在进一步研究中,将本文重点关注的资产摩擦视角下的企业杠杆资产可逆性结构分化特征与制度视角下的企业杠杆所有制结构分化特征进行对比,试图回答不同地区环境下何种结构分化特征更加突出这一问题。

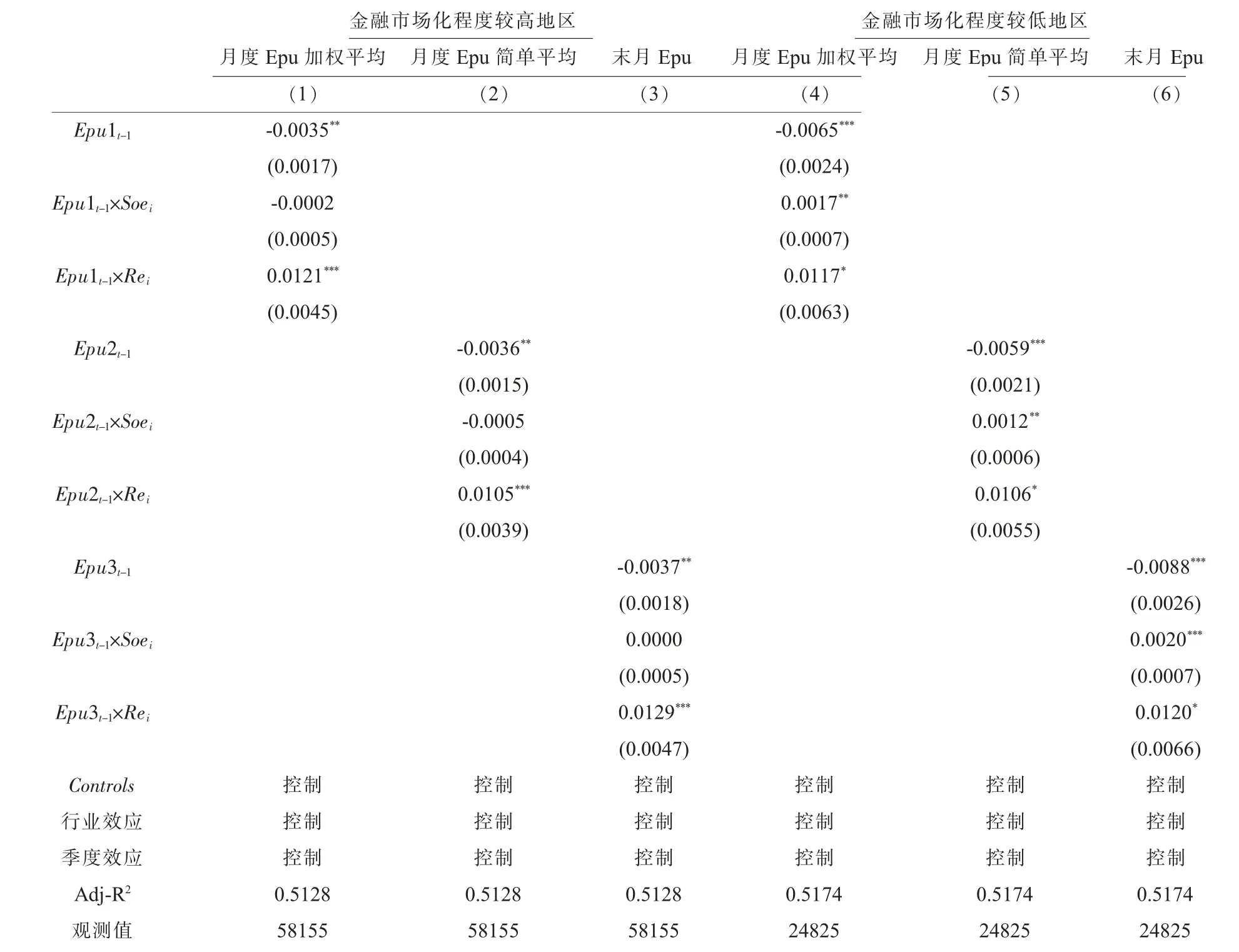

在实证分析中,本文在基准计量模型(5)中加入经济政策不确定性与国有企业虚拟变量Soe 的交互项,刻画企业杠杆所有制结构分化特征。此外,纪洋等(2018)指出,若地区金融市场化程度较高,经济政策不确定性引起的所有制歧视现象将被大大削弱。 因此,本文分别在金融市场化程度不同的地区进行回归分析,并进行比较。 表7 前三列显示了金融市场化程度较高地区的估计结果,从第(1)列基于Epu1 的估计结果来看,首先,新加入的刻画企业杠杆所有制分化特征的交互项Epu1×Soe 并不显著, 说明在金融市场化程度较高地区,基于所有制歧视的企业杠杆分化现象并不突出,这与纪洋等(2018)的研究结论一致,也符合经济学直觉。政府的所有制歧视本质上是在企业金融摩擦较高时的一种扭曲补偿机制,因此,地区金融市场化程度较高时,无论是国企还是非国企的融资渠道都更加多样,金融摩擦程度较低,政府所有制歧视带来的杠杆分化现象将被极大削减。 其次, 控制Epu1×Soe 这一企业杠杆所有制结构分化特征后,交互项Epu1×Re 仍然显著,也就是说,在金融市场化程度较高地区,资产可逆性特征下的企业杠杆结构分化现象占据主导。此外,表7 第(2)、(3)列继续基于经济政策不确定性指标Epu2、Epu3 进行稳健性检验,重点关注的经济政策不确定性与资产可逆性的交互项、经济政策不确定性与国有企业虚拟变量的交互项的系数与第(1)列完全一致,证实了基准结果的稳健性。

表7 后三列显示了金融市场化程度较低地区的对应估计结果。 从基于Epu1 的第(4)列结果来看,首先, 新加入的经济政策不确定性与国有企业虚拟变量的交互项Epu1×Soe 的系数在1%的水平上显著为正, 说明在金融市场化程度较低地区企业杠杆的所有制结构分化现象较为突出, 这与金融市场化程度较高地区的结果形成鲜明对比,同样符合本文预期:随着外部经济政策不确定性不断上升, 金融市场化程度不足时,企业普遍面临严重的融资约束,而国有企业在政府隐性担保和预算软约束的作用下, 反倒呈现“加杠杆”的逆周期特征。 其次,在控制了交互项Epu1×Soe 后,交互项Epu1×Re 仍旧显著,即在金融市场化程度较低地区, 基于资产可逆性特征的企业杠杆分化现象和基于政府所有制歧视的企业杠杆分化现象并存。 另外,表7 第(5)、(6)列同样基于经济政策不确定性的Epu2 和Epu3 指标对第(4)列的结果进行稳健性检验,结果与第(4)列一致,继续验证了上述基准结论。

表7 与企业杠杆率的所有制分化现象对比结果

综合来看,在金融市场化程度较高地区,资产摩擦层面的企业杠杆结构分化问题占据主导, 反之,在金融市场化程度较低地区,制度歧视层面的企业杠杆结构分化矛盾和资产摩擦层面的企业杠杆结构分化问题均比较突出。

(四)稳健性检验

1.广义DID 估计

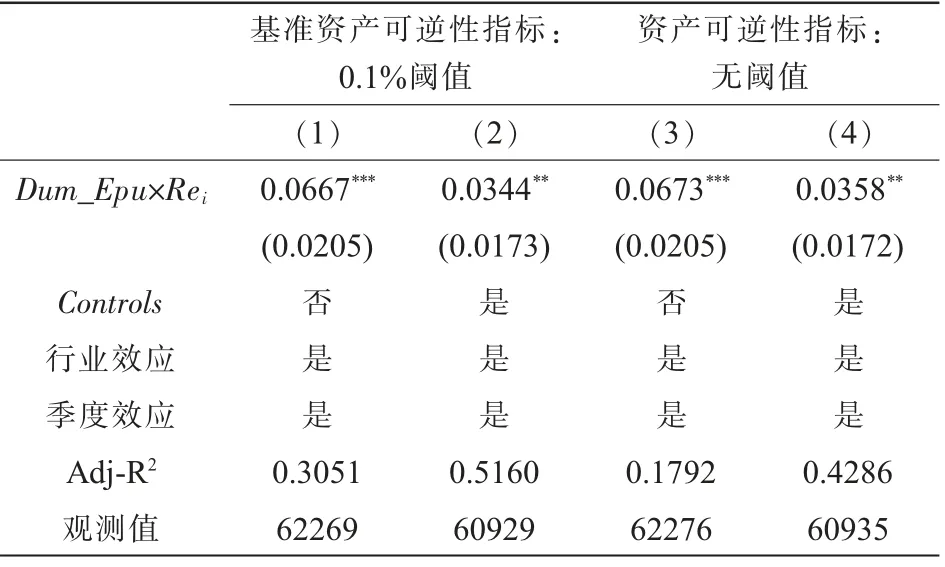

2007 年底的金融危机爆发之后, 中国经济进入阵痛转型期,政府在不同时期施加了各类经济政策对经济运行进行干预和调控,表现在不同时期上,中国经济政策不确定性呈现明显的结构性演变特征。本文构建中国经济政策不确定性时间变量Dum_Epu7DID 估计将样本区间设定在2013-2017 年,当样本观测值位于2016 年及以后时,经济政策不确定性时间变量取值为1,否则为0,理由是普遍研究认为2015 年底开始实施供给侧结构性改革之后我国的经济政策变动程度不断增加,考虑到时滞性的因素,选择2016 年为经济政策不确定性的冲击时点。,将资产可逆性与政策冲击的交互项引入计量模型,这一检验策略是广义DID 估计,能极大程度缓解基准模型的内生性问题,检验逻辑是,在资产可逆性程度不同的企业,经济政策不确定性冲击对企业杠杆率的作用效果具有明显的异质性特征。 表8 汇报了广义DID 估计结果,可以看出,在第(1)、(2)两列的基准资产可逆性指标估计结果中, 交互项Dum_Epu×Re 的系数均显著为正,进一步,在使用无阈值的资产可逆性指标时,交互项Dum_Epu×Re 的估计系数同样显著为正, 即表8的结果验证了基准回归结果的稳健性, 资产可逆性越高,经济政策不确定性对企业杠杆率的负向作用越弱。

表8 稳健性检验:广义DID 估计

2.资产可逆性的替换性检验

参考Shleifer 和Vishny(1992)、谭小芬和张文婧(2017)的做法,使用行业周期性衡量资产可逆性。 通常情况下,企业资产的出售对象为同行业内的其他企业,周期性行业内企业的产出会伴随商业周期同步变动,而在外部负面冲击下周期性企业被迫以低于资产合理价格的水平将资产出售, 资产转售价值较低,资产交易的困难程度相对较高,即周期性行业资产可逆性程度较低,反之亦然。故此,本节参考陈武朝(2013)的周期性行业分类办法,并设置虚拟变量O_per,当企业所在行业为非周期性行业时,O_per 定义为1,否则为0。在稳健性检验中,以虚拟变量O_per 作为资产可逆性的替换性指标,重新对基准计量模型(5)进行回归分析,具体结果如表9 所示。 以第(1)列为例,重点关注的虚拟变量O_per 与经济政策不确定性指标Epu1 的交互项Epu1×O_per 的回归系数为0.0016,且在5%的水平上显著为正, 这表明使用行业周期性作为资产可逆性替代性指标时的结论与基准结果一致,不存在差别。类似的处理,表9 第(2)、(3)列分别基于经济政策不确定性指标Epu2 和Epu3 进行稳健性检验,结果与第(1)列结果一致。

表9 资产可逆性替换检验

8 Beutler 和Grobety(2019)指出只要行业i 的资产a 投入额不为零即认为资产a 能够被行业i 交易,在这部分稳健性检验中基于这一设定构建无阈值的资产可逆性指标。

3.排除规模歧视这一可能解释

尽管基准检验证实资产可逆性显著影响经济政策不确定性与企业杠杆率之间的关系,但还存在一种可能的解释,即某些资产可逆性程度较高的行业本身即是重资产行业,因此经济政策不确定性增加引起的企业杠杆走势分化可能并非是表面看到的资产可逆性渠道所致,而是规模歧视的原因。 为了排除规模歧视这一可能解释, 通过以下的计量处理加以区分:首先按照当年度每个省级行政单位内销售规模的三分位数将企业规模由高到低分组, 将1/4 分位数以前的企业定义为规模较大企业, 并设定虚拟变量Sale_Dum,规模较大企业Sale_Dum 为1,否则为0。 随后,在基准模型(5)基础上,加入Sale_Dum 与经济政策不确定性的交互项,以及Sale_Dum、经济政策不确定性与资产可逆性三者的交互项进行回归。 表10 显示了具体的估计结果,第(1)列基于Epu1 的结果显示,新加入的交互项Epu1×Re×Sale_Dum 并不显著,而经济政策不确定性与资产可逆性的交互项Epu1×Re仍在1%水平上显著为正。 进一步,基于Epu2 和Epu3的同样处理下,第(2)、(3)列的结果与第(1)列一致。也就是说,在控制可能的销售规模的影响之后,并未改变原来的资产可逆性渠道引发的企业杠杆分化现象,即资产可逆性仍显著影响经济政策不确定性与企业杠杆率的关系。 因此,本文排除了规模歧视这一可能解释的干扰,继续肯定了资产层面的可逆性特征是经济政策不确定性导致企业杠杆率分化的重要原因。

表10 考虑规模歧视的估计结果

六、结论与政策建议

本文利用2007-2019 年中国沪深两市A 股上市公司季度数据,实证检验企业资产可逆性特征如何影响经济政策不确定性与中国企业杠杆率的关系。研究发现:第一,资产可逆性是经济政策不确定性影响企业杠杆率分化的关键渠道。经济政策不确定性每上升1 个单位,基于资产可逆性渠道的企业杠杆分化程度增加0.29 个百分点。 考虑地区契约环境水平的分析表明,契约环境水平越低,资产可逆性渠道引发的经济政策不确定性与企业杠杆率之间的分化特征越突出。第二,机制分析表明,资产可逆性同时通过融资需求效应和融资供给效应影响经济政策不确定性与企业杠杆率间的关系。第三,进一步研究中,与企业杠杆所有制结构分化特征的对比结果显示,在金融市场化程度较弱的地区,企业杠杆的所有制分化和资产可逆性分化现象同时存在, 而在金融市场化程度较强地区,企业杠杆的资产可逆性分化现象仍然显著,而所有制分化特征不明显。此外,本文通过广义DID 估计、核心变量替换性检验以及排除规模歧视解释等检验方法进行稳健性检验,发现核心结论仍然成立。

本文研究结论表明,在短期内经济政策不确定性无法消除的现实背景下,资产市场的摩擦,特别是无法有效跨行业和企业重新配置资产是影响企业杠杆率分化的关键因素, 这为理解中国企业的杠杆结构分化现象提供了新的启示: 由于实体经济中资产不可逆等流动性摩擦的普遍存在, 所有制歧视引发的企业杠杆 “国进民退” 现象并非是中国企业杠杆率“非周期性”演变怪象的唯一解,企业资产可逆性的实物期权价值产生的融资需求效应, 以及抵押担保价值产生的融资供给效应加速了经济转型期中国企业的杠杆分化。 未来的“去杠杆”政策不能仅考虑总量问题,而应重点关注结构优化问题。 结合本文研究结论,提出如下政策建议:其一,从企业杠杆结构优化方面,在解决国企的预算软约束问题,从产权结构上化解企业杠杆风险的同时, 注意到基于资产摩擦的企业杠杆分化现象,要严格甄别“好杠杆”和“坏杠杆”,避免“一刀切”的杠杆治理政策。 此外,政府部门要尽量保持政策立场的长期一致, 加强对微观主体的政策预期引导, 从根源上避免外部不确定性引发的杠杆分化矛盾。 其二,关注资产二手交易市场的效率问题,提高资产的跨企业、跨行业的再配置效率,降低企业搜寻成本和处置成本。 对于资产可逆性较低的部门,政府应统筹各方建立风险补偿机制,并对重点产业领域提供必要的基础设施建设, 强化企业投资动力。 其三,本文异质性研究表明,地区契约环境水平的提高能缓解资产摩擦带来的企业杠杆分化问题, 因此, 建议从市场需求出发推动法律制度改革,以法律改革促使金融制度良性变迁。