黔西南汉语方言亲属称谓词的特点

◎陈云梅

一、引言

黔西南布依族苗族自治州位于贵州省西南部,素有“西南屏障”和“滇黔锁钥”之称。有布依、苗、汉、瑶等35个民族。黔西南汉语方言属于西南官话黔中片区。[1]“称谓”就是人们基于亲属或其他方面的关系,以及身份、职业等的称呼方式。“亲属称谓”则是人们用以称呼家庭及家族姻亲成员的词语,它是人类任何民族都具有的一种语言现象。[2]本文总结黔西南汉语方言的亲属称谓词系统,分析黔西南汉语方言亲属称谓词的特点,黔西南亲属称谓词的发展变化原因,希望对传承当地非物质文化遗产提供参考资料。

二、黔西南汉语方言亲属称谓的系统分析

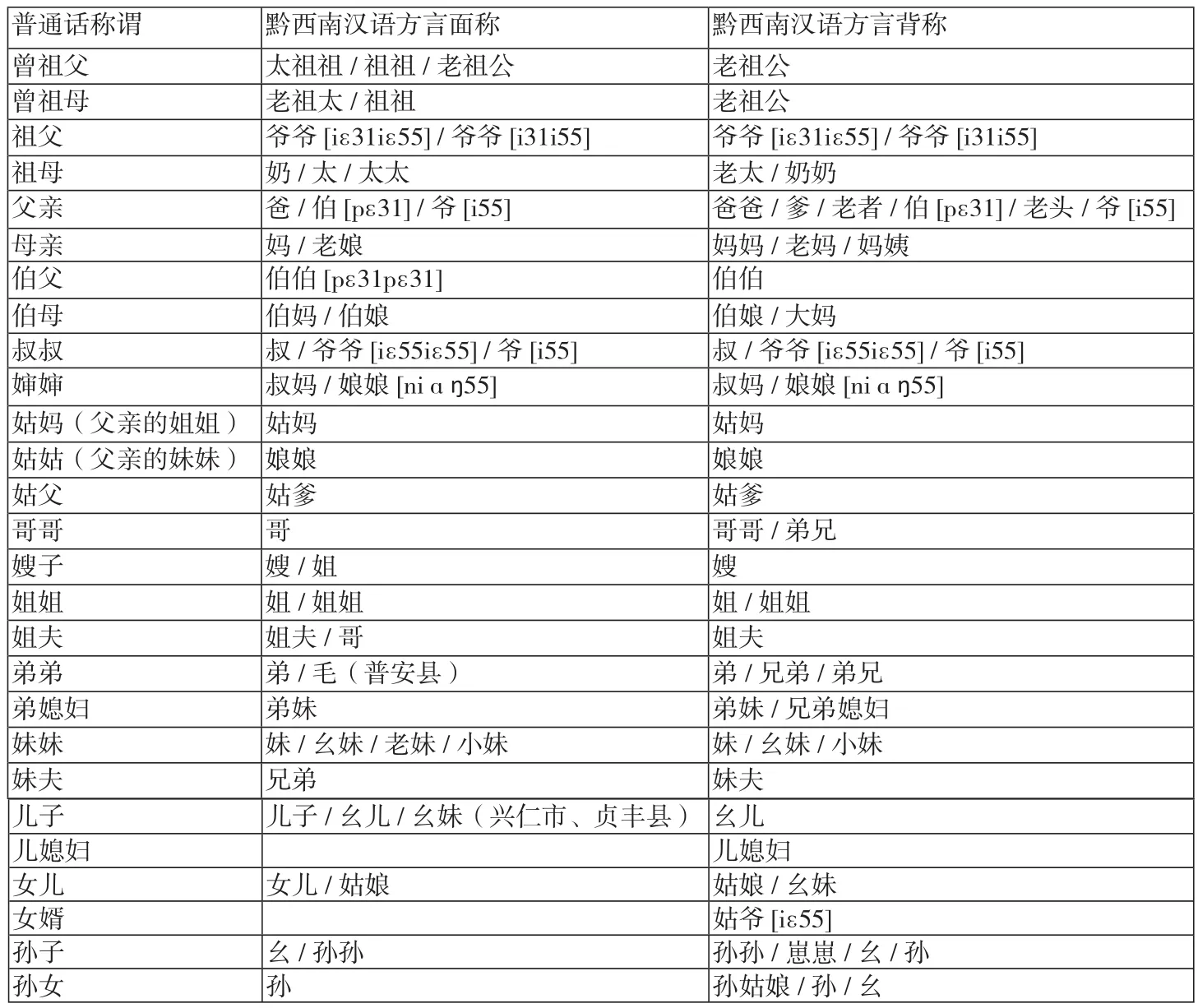

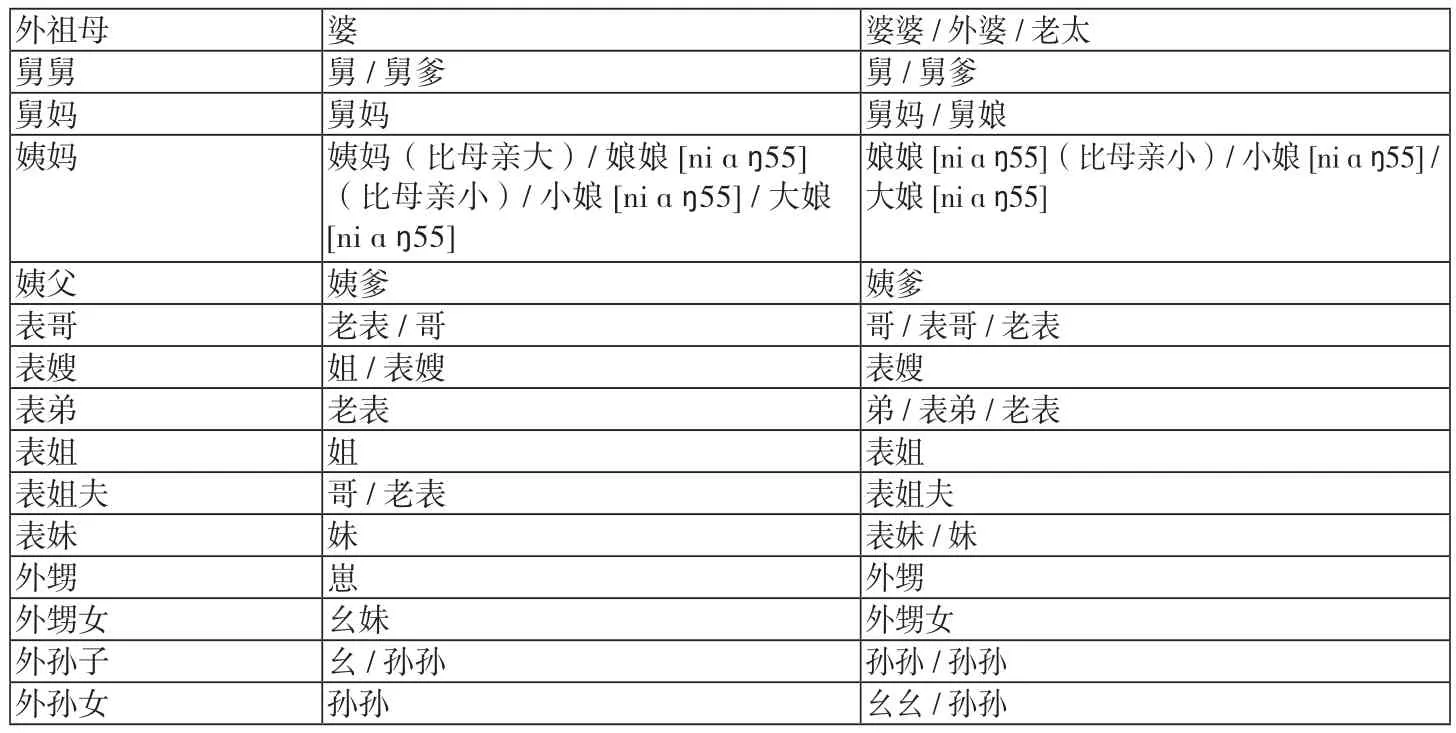

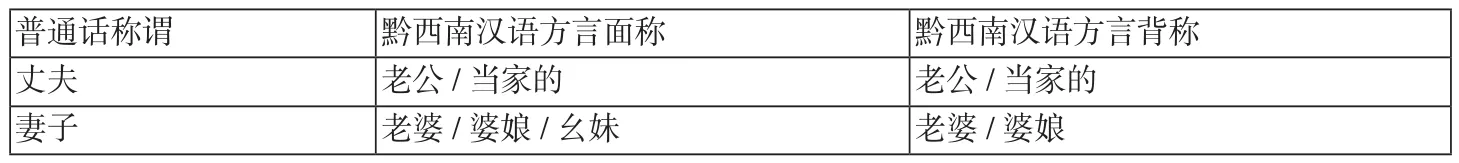

亲属是指和自己有血缘关系或者有婚姻关系的人。法律上一般把亲属关系分为血亲、姻亲和配偶三种。[3]其中血亲是以丈夫为中心扩展的关系,如“爷爷、奶奶、伯伯、孙子、姑姑、侄子”等称谓词;姻亲是指以妻子为中心扩展的亲属关系,如“外公、外婆、外孙、舅舅、姨妈、外甥、外甥女”等称谓词;配偶是指合法婚姻中的男女双方,如“丈夫、妻子”等称谓词。根据被称呼对象是否在现场,称谓词还可以分为面称和背称。面称就是当面称呼,也就是被称呼人在场时,说话人对其的直接称呼方式;背称就是被称呼人不在现场时,说话人对其的称谓方式。黔西南汉语方言的亲属称谓词也分为血亲、姻亲和配偶三种。每一类亲属称谓词都有面称和背称。

表1 血亲亲属称谓

三、黔西南汉语方言亲属称谓词的特点

笔者在调查研究中发现,黔西南汉语方言亲属称谓词具有使用从他称谓、同称异指、同指异称、声调变读等特点。

表2 姻亲亲属称谓

外祖母 婆 婆婆/外婆/老太舅舅 舅/舅爹 舅/舅爹舅妈 舅妈 舅妈/舅娘姨妈 姨妈(比母亲大)/娘娘[niɑŋ55](比母亲小)/小娘[niɑŋ55] /大娘[niɑŋ55]娘娘 [niɑŋ55](比母亲小)/小娘 [niɑŋ55] /大娘 [niɑŋ55]姨父 姨爹 姨爹表哥 老表/哥 哥/表哥/老表表嫂 姐/表嫂 表嫂表弟 老表 弟/表弟/老表表姐 姐 表姐表姐夫 哥/老表 表姐夫表妹 妹 表妹/妹外甥 崽 外甥外甥女 幺妹 外甥女外孙子 幺/孙孙 孙孙/孙孙外孙女 孙孙 幺幺/孙孙

表3 配偶亲属称谓

(一)从他称谓

从他称谓是亲属称谓系统中的一大特色,是指在称呼与自己有关系的人时,不直接按照自己与被称呼人的关系来称呼,而是依从他人与被称呼人的关系来称呼。[4]从他称谓有“从夫称”“从妻称”“从儿称”三种情形。从儿称谓是在后辈在场的情况下,说话人顺从自己孩子的辈分去面称对方。比如妇女在称呼自己的亲妹妹时,不称呼“妹妹”,而是顺从自己孩子的辈分称其为“小娘”;在称呼自己的母亲时,不称呼“妈妈”,而是顺从自己孩子的称呼,称其为“婆婆”。从夫称谓和从妻称谓分别是妻子随丈夫称呼婆家的亲属,男子随妻子称呼妻子娘家的亲属,比如男子称呼岳父为“爸、伯、爷”。黔西南汉语方言出现从他称谓现象的原因,一是指示辈分,比如从儿称是把自己降低一个辈分去称呼对方,可以为孩子学习亲属称谓做出示范,也表示对对方的尊重;二是角色认同,比如从夫称和从妻称是夫妻认同对方的角色,用同样的称呼去称呼对方的亲属,即民间的“改口”,也表示尊重对方。

(二)同称异指

“同称异指”指同一个亲属称谓词可以指代不同的亲属关系。[5]这种同称异指现象是有历史来源的,比如“姐”这一称谓在古代可以指称“母亲”,而在现代汉语通语中特指“同父母、同家族,包括亲戚里头和自己同辈但年纪比自己大的女子”。[6]黔西南各县的汉语方言亲属称谓词中均存在同称异指现象,比如“婆婆”可以指称“丈夫的妈妈”“外祖母”两种亲属关系;“老太”可以指称“奶奶、外婆”两种亲属关系;“娘娘”可以指称“姨妈、舅妈、姑姑、婶婶”四种亲属关系;“幺妹”可以指称“女儿、外甥女、妻子、儿子”四种亲属关系。

(三)同指异称

“同指异称”指的是一个亲属关系可以有不同的称谓。黔西南汉语方言亲属称谓词存在对同一亲属称谓词有不同叫法的现象。比如关于“爸爸”的称呼有“伯、爷、老爸、爸爸、爹、老头、老者”,“叔叔”的称呼有“叔叔、幺叔、满爷、幺爷”,“外婆”的称呼有“婆婆、老太”,“弟弟”的称呼有“弟弟、老弟、毛”。

(四)声调变读

黔西南汉语方言亲属称谓词可以通过声调变读来区别亲属关系。比如“爷”在当地可以指称“祖父、父亲、叔父”三种关系。当指称爷爷时,发音为“爷爷[iɛ31iɛ55]”或“爷爷[i31i55]”;指称爸爸和叔叔时,发音为“爷爷 [iɛ55iɛ55]”或“爷 [i55]”。“娘”可以指称母亲、母亲的姐妹、父亲的姐妹、婶婶,或者泛指非亲属关系母辈的女性,即普通话的泛称“阿姨”,当指称母亲时,发音为娘娘[niɑŋ31],指称其他女性长辈时,发音为“娘 [niɑŋ55]”。

四、黔西南汉语方言亲属称谓词的文化内涵

(一)注重排行,长幼有序

中华民族传统文化体现在称谓词上就是非常注重排行、长幼有序。黔西南汉语方言亲属称谓词在构词上一般使用“大、二、幺、满”等词头区别排行,“幺”和“满”都是指家里面排行最小的。比如“大伯伯、二伯伯、三伯伯”“叔叔、幺叔/幺爷/满爷”“叔妈、幺叔妈”。普安县称呼最小的弟弟为“毛”,由毛发细小的意义引申而来。“大伯、大姐、大哥、大嫂”体现着对年长者的尊重,“幺儿、幺幺、幺妹”体现对后辈的爱护。

(二)古代父权思想的遗留

中国传统封建社会里,女性地位低于男性,影响到女性亲属称谓词。黔西南汉语方言里,“娘娘”一词可以指称“姨妈、舅妈、姑姑、婶婶”四种亲属关系,可以体现出父权思想下的女性地位。

(三)古代汉语亲属称谓习惯的遗留

“爷”指称“父亲”是有历史可考证的,《玉篇》:“爷,俗为父耶字。”古乐府《木兰诗》中:“军书十二卷,卷卷有爷名。”此诗中“爷”指花木兰的父亲。杜甫的《兵车行》中“耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。”其中“爷”也是指父亲。可见唐宋之前,“爷”只用于称呼父亲,不用于称呼祖父。[7]黔西南汉语方言用“爷”来称呼“爷爷”和“父亲”正是继承了古汉语的称谓方式。

五、黔西南汉语方言亲属称谓词的变化

受到外来称谓词的影响,当前黔西南汉语方言亲属称谓词出现了变化,有的亲属称谓词正在逐渐消失,有的称谓词词义发生了变化。笔者在调查中发现,黔西南汉语方言称谓词正在发生变化,有比较明显的老派称谓和新派称谓之分。大致年龄在55岁以上的人使用老派方言,年轻一辈人使用新派方言称谓。称谓习惯变化有同化、泛化两种现象。

(一)亲属称谓词同化

受外来称谓词的影响,黔西南汉语方言亲属称谓词变得与普通话相同。比如老派方言称父亲为“伯”,新派方言称父亲为“爸爸”;老派方言称呼母亲为“娘”,新派方言称母亲为“妈妈”;老派方言的“伯”可以称为“伯父”和“父亲”,新派方言称为“伯父”;老派方言丈夫称呼妻子为“婆娘”或者“幺妹”,新派方言称呼妻子为“老婆”;老派方言妻子称呼丈夫为“当家的”,新派方言称呼丈夫为“老公”。

(二)亲属称谓词泛化

黔西南汉语方言中,有的亲属称谓词不仅用于称呼有亲属关系的人,也用来称呼没有亲属关系的人,这体现了亲属称谓词的泛化现象。出现泛化现象大概有三个原因:一是人们称呼习惯发生变化,二是这样称呼他人彰显礼仪文化,三是亲属称谓词淡化血亲、姻亲等关系。如“幺妹儿”原来称呼小女儿,现可用来称呼年轻女子;“哥”不只用来称呼与自己有血缘关系的兄长,还可以用来称呼“姐夫”。为了人际交往的需要,称谓词还作为一种尊称,用于日常生活中的交流。在黔西南地区,当人们在路上遇到陌生人时,会热情地和其打招呼。如果是和自己同辈且比自己年长的男性就会称呼其为“大哥”,如果是和自己同辈且比自己年幼的男性就会称呼其为“兄弟”,如果是男性长辈就称呼其为“伯伯”;如果是和自己平辈且比自己年长的女性就称呼为“姐姐”,如果是和自己平辈且比自己年幼的女性就称呼为“妹儿、幺妹”,如果是女性长辈就称呼其为“娘娘”。这些称谓词表现着对对方的尊重,这也是一种有礼貌、有教养的体现。

六、结语

本文分析了黔西南汉语方言血亲、姻亲、配偶的亲属称谓词,然后又从从他称谓、同称异指、同指异称、声调变读等四个方面对黔西南方言的亲属称谓特点进行分析,还分析了黔西南汉语方言亲属称谓词的文化内涵,最后指出了黔西南汉语方言称谓词的变化情况,初步展示了黔西南汉语方言亲属称谓词的词汇特色。