大粗隆延长截骨术在全髋关节翻修术中应用的中期疗效分析

张博涵,杜银桥,张延超,张 提,董 煜,周勇刚,3

1 解放军医学院,北京 100853;2 解放军总医院第一医学中心 骨科,北京 100853;3 解放军总医院第四医学中心 骨科医学部,北京 100048;4 南开大学医学院,天津 300071

全髋关节置换术(total hip arthroplasty,THA)作为现代较为成熟的外科手术之一,已经被越来越多的医生和患者接受。由于术后假体松动、反复脱位、假体周围骨折、感染等并发症的发生,全髋关节翻修术的需求也逐年增加[1-4]。全髋关节翻修术大多有操作难度大、手术时间长、术后效果差等问题,对外科医生的手术技术提出了更高要求。在此过程中股骨假体的取出有时是困难且必须的,对此应用大粗隆延长截骨术(extended trochanteric osteotomy,ETO)往往能够取得满意的手术效果。由Younger等报道并推广的现代ETO是一项高效且成熟的手术操作技术,适用于取出固定良好的骨水泥或非骨水泥股骨假体及股骨远端的骨水泥壳[5-6]。ETO不但有利于增加术中股骨和髋臼的显露,而且便于纠正股骨近端畸形,调节软组织张力,并可降低术中剩余骨量丢失的风险,减少股骨穿孔、骨折等并发症的发生[1,7-8]。文献报道,髋关节翻修患者行ETO后截骨不愈合率仅为0 ~ 4.4%,ETO已成为一项安全、可靠的手术技术[7,9-10]。但目前部分患者术后的功能恢复仍有缺陷,近年来鲜有在全髋关节翻修术中应用ETO的中期临床随访研究。因此,本研究回顾性分析在全髋关节翻修术中应用ETO取出骨水泥或非骨水泥股骨假体的病例资料,旨在评价此类患者手术后在临床和影像学方面的恢复效果,分析影响功能恢复的相关因素和术后并发症的情况。

资料与方法

1 资料选取 收集2008年1月- 2020年10月解放军总医院第一医学中心骨科收治的行单侧全髋关节翻修患者。纳入标准:1)术中应用ETO进行股骨侧翻修;2)对侧为正常或无临床症状的髋关节且影像学显示无骨关节炎改变;3)随访时间>1年。排除标准:1)既往同侧髋关节翻修病史;2)既往脊柱手术史;3)患有神经肌肉系统疾病,如帕金森病;4)临床、影像资料缺失或失访。本研究经过解放军总医院医学伦理委员会审查批准(伦审第S2021-500-01号),并于中国临床试验注册中心登记注册(ChiCTR2100052757)。

2 手术方法 所有手术均由同一名高年资主任医师完成。原假体种类、型号以及术中ETO长度已根据术前影像学模板测量进行确认。其中9例因感染而行翻修者一期行ETO取出假体并放入占位器、二期行翻修手术,两期手术间隔3 ~ 6个月,其他原因行翻修患者均行一期翻修。全麻下患者采用侧卧位,髋关节后外侧手术入路进行暴露,切开皮肤后,沿切口方向依次分离皮下组织与深筋膜,可见大量瘢痕组织,分离瘢痕组织后脱位髋关节。随后取出原髋臼侧臼杯,根据术前对原股骨假体、骨量和固定位置的评估,自大粗隆处向股骨远端逐渐分离软组织与股外侧肌后缘,沿股骨长轴显露股骨干直至远端横向截骨位置。通过电刀预先对截骨线标记,截骨线不超过股骨峡部以保证术后假体稳定性。使用电钻依次在截骨线上间隔钻孔以防止截骨时股骨劈裂。截骨按照由后向前方向,使用摆锯沿截骨线对股骨后侧皮质由近端向远端进行截骨并进行股骨远端横向截骨,利用骨刀将截骨片段由后向前沿前侧截骨线翻折,随后完成截骨。截骨片段近端与臀中肌相连,远端与股外侧肌相连。手术中全程须对截骨片段骨膜及附着的肌肉、血管等软组织进行保护,取出原股骨假体或骨水泥壳,彻底清理髋臼和股骨内瘢痕组织和残留骨水泥。用过氧化氢、碘伏、0.9%氯化钠注射液反复冲洗关节腔后,进行髋臼磨挫直至骨面渗血,置入新的髋臼假体(Pinnacle,Depuy,美国/TM,Zimmer,美国),根据新臼杯的型号选用陶瓷对陶瓷或陶瓷对聚乙烯摩擦界面。再次彻底冲洗股骨髓腔并行远端扩髓,直至与骨皮质接触,选取试模复位髋关节评估假体稳定性、双下肢长度和软组织张力后,置入匹配型号的股骨组配式翻修假体(MP,Link,德国/S-ROM,Depuy,美国)。复位截骨片段,根据患者骨量和股骨稳定程度使用钩钢板和(或)金属缆(Cable-ready,Zimmer,美国)固定。将大粗隆原位紧密捆扎固定并保证截骨面与股骨稍有重叠或紧密接触以保证截骨片段愈合并恢复正常解剖位置关系,最后安装陶瓷股骨头。完成后验证关节稳定性,大量0.9%氯化钠注射液冲洗,碘伏浸泡关节腔,放置引流管,逐层缝合。

3 术后处理 术后给予抗生素和抗凝药物预防感染和下肢深静脉血栓形成。根据患者骨缺损严重程度和假体稳定性,常规术后1周内下床拄双拐部分负重进行站立和行走锻炼,术后7 ~ 8周脱拐,过渡至完全负重。

4 评价指标

4.1 围术期指标 手术时间、术中出血量、ETO截骨长度和随访时间。ETO截骨长度定义为沿股骨髓腔轴线方向大粗隆尖端至远端横型截骨线距离[7,10]。

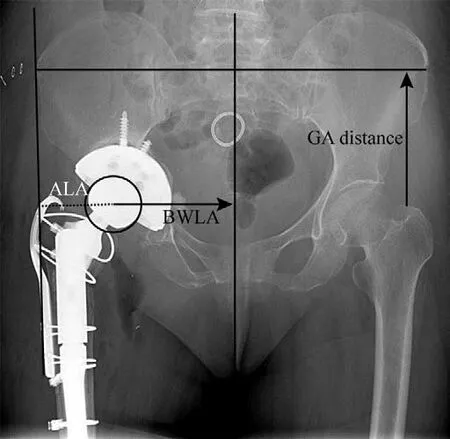

4.2 影像学评价 患者常规在术后3个月、6个月、12个月复查,之后每年于门诊复查,采集影像学和临床信息。未按时复查者由相关医生通过电话、电子邮件或视频进行随访,采集以上信息。每次随访时患者均在相同仪器和相同投照中心下仰卧位和侧卧位拍摄双侧髋关节正侧位X线片,据其判断截骨愈合情况并测量影像学指标(图1)。当截骨处存在连续性骨痂和(或)截骨线消失视为骨折愈合[7,11]。应用Digimizer v5.6图像测量软件分别测量双侧髋关节(患侧与健侧)以下影像学指标。1)外展力臂:髋关节旋转中心至外展力方向的垂直距离;2)重力臂:髋关节旋转中心至身体重力方向(身体重心中轴线)的垂直距离;3)大粗隆至髂前上棘距离(隆棘距离):大粗隆尖端至双侧髂前上棘连线的垂直距离,间接反映大粗隆及截骨片段向近端的相对垂直移位距离;4)双下肢不等长差异(leg length discrepancy,LLD):双侧小粗隆下缘到双侧泪滴连线的垂直距离差值[12-16]。通过对比末次随访与之前不同时间X线片,根据Lachiewicz等、Engh等和Gruen等的标准评估假体骨长入和在位情况、固定部件和截骨片段在位情况以及假体周围骨溶解情况,采用Brooker等的标准评估异位骨化情况[11-12,17]。所有指标由两名经过培训的住院医师测量,并在间隔4周后重复测量1次。本研究测量结果中,评价观察者间信度和重复测量信度的组内相关系数(ICC)均>0.80,为信度良好,取平均值进行统计分析。

图1 影像学指标测量ALA:外展力臂;BWLA:重力臂;GA distance:隆棘距离Fig.1 The measurement of radiographic parametersALA: abductor lever arm; BWLA: body weight lever arm; GA distance: greater trochanter-anterior superior spine distance

4.3 临床功能评价 1)随访时应用Harris髋关节评分(Harris hip score,HHS)和视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评价髋关节功能和疼痛程度[18];2)患者术后是否跛行及其严重程度,患者在自然行走过程中出现的任何可见的骨盆倾斜的步态被定义为跛行,依据文献报道的步态异常分级标准,跛行严重程度分为无跛行、轻度、中度及重度跛行[15,19]。根据末次随访跛行的分级结果,将患者分为A、B两组,A组纳入无跛行和轻度跛行患者,B组纳入中度和重度跛行患者,以分析跛行相关影响因素;3)Trendelenburg征,患者术侧单足站立时,髋关节外展肌收缩,如果出现对侧骨盆不能抬起、对侧骨盆下降、骨盆整体不稳等情况,视为Trendelenburg征阳性,如果对侧骨盆抬起并处于稳定状态视为阴性;4)手术满意度,患者对手术的主观评价,被定义为非常满意、满意、一般、不满意;5)术中和术后并发症,包括假体周围骨折、脱位、无菌性松动、感染等。

5 统计学方法 所有数据采用SPSS26.0软件进行统计学分析。符合正态分布和方差齐性的计量资料以±s表示,采用t检验分析(成组t检验和配对t检验)。计数资料以百分百表示,采用χ2检验或Fisher确切概率法分析。采用多因素logistic回归分析术后出现中重度跛行的影响因素。检验水准双侧α=0.05。

结 果

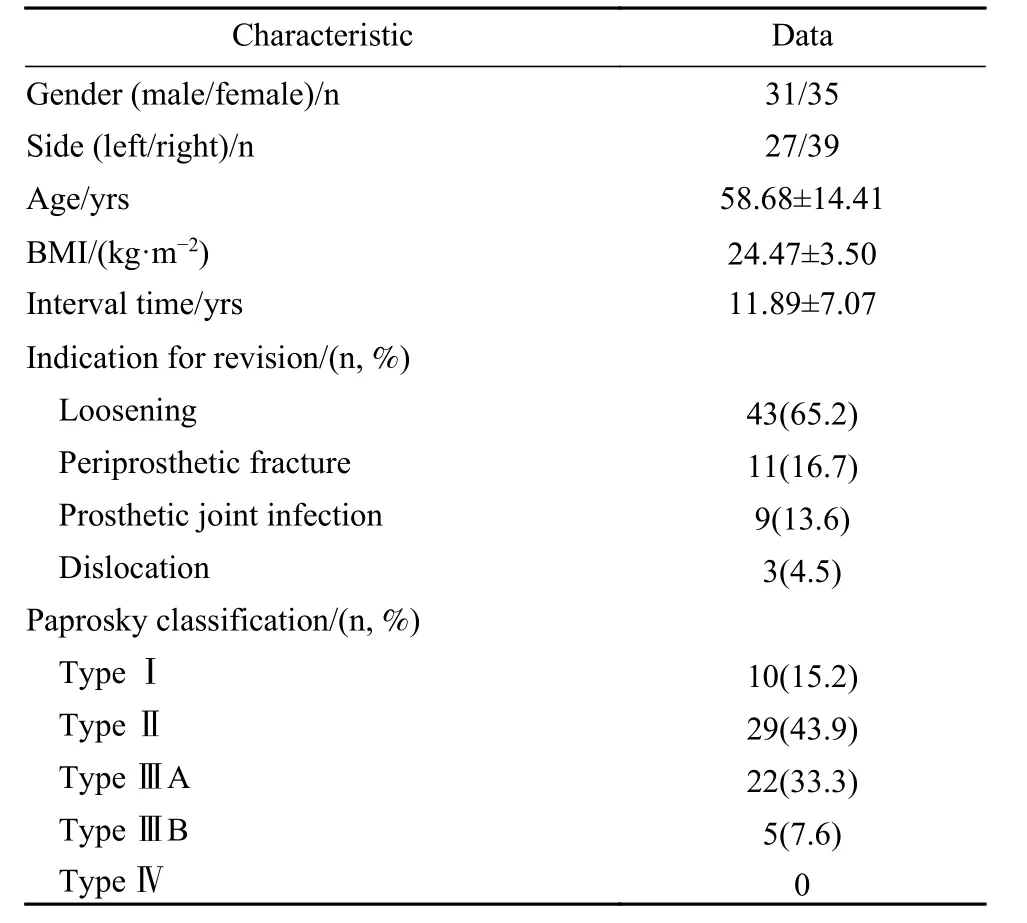

1 纳入患者的一般资料 本研究按标准共纳入66例患者(66髋),其中男性31例,女性35例;左侧27例,右侧39例;年龄27 ~ 87(58.68±14.41)岁;体质量指数(body mass index,BMI)15.82 ~ 34.60(24.47±3.50) kg/m2;初次置换至翻修间隔时间0.50 ~ 28.00(11.89±7.07)年;翻修原因:假体无菌性松动43例,假体周围骨折11例,感染9例,反复脱位3例。所有纳入患者髋臼侧和股骨侧均进行了翻修。术前X线片显示股骨不同程度骨缺损,根据Paprosky分型标准:Ⅰ型10例、Ⅱ型29例、ⅢA型22例、ⅢB型5例、Ⅳ型0例(表1)。

表1 ETO翻修患者一般资料(n=66)Tab. 1 General characteristics of patients with ETO for hip revision (n=66)

2 围术期指标 手术时间为110 ~ 505(234.19±64.56) min,术中出血量为500 ~ 2 000(1 001.52±420.71) mL,ETO截骨长度为8.62 ~ 17.61(12.84±1.78) cm,随访时间14 ~ 156(71.65±35.55)个月。

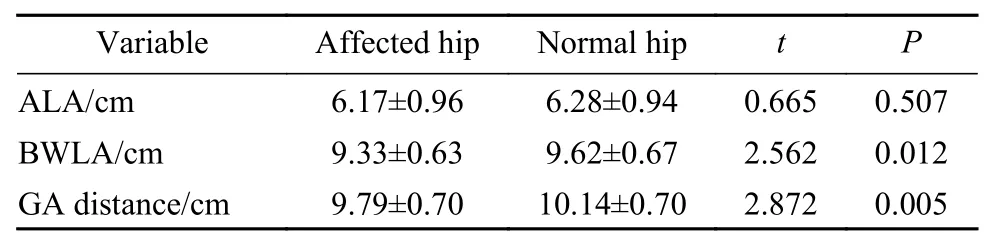

3 影像学评价 X线片显示术后6 ~ 12个月所有患者截骨片段均实现愈合,其中因感染翻修者一期行ETO后截骨处无骨水泥渗入。截至2021年12月末次随访时间,患侧外展力臂与健侧相比,差异无统计学意义(P>0.05),患侧重力臂和隆棘距离与健侧相比均减小(P<0.05)(表2)。所有患者LLD为0.00 ~ 1.03(0.31±0.34) cm,所有假体均实现骨长入且稳定在位,未发现假体松动和截骨片段过度移位,未发现明显骨溶解和异位骨化。

表2 末次随访影像学评估(n=66)Tab. 2 Radiographic assessment at the last follow-up(n=66)

4 临床功能评价 HHS由术前12.0 ~ 56.1(33.70±11.11)分提高至末次随访68 ~ 92(83.02±5.23)分(t=34.641,P<0.001);VAS由术前4 ~ 9分降低至0 ~ 4分(中位数由8分降至1分)(t=-7.135,P<0.001)。末次随访时,66例患者中30.3%(20/66)无跛行,33.3%(22/66)轻度跛行,31.8%(21/66)中度跛行,4.5%(3/66)重度跛行。19.7%(13/66)患者Trendelenburg征阳性。手术满意度:25例(37.9%)非常满意,31例(47.0%)满意,10例(15.2%)一般,0例不满意。

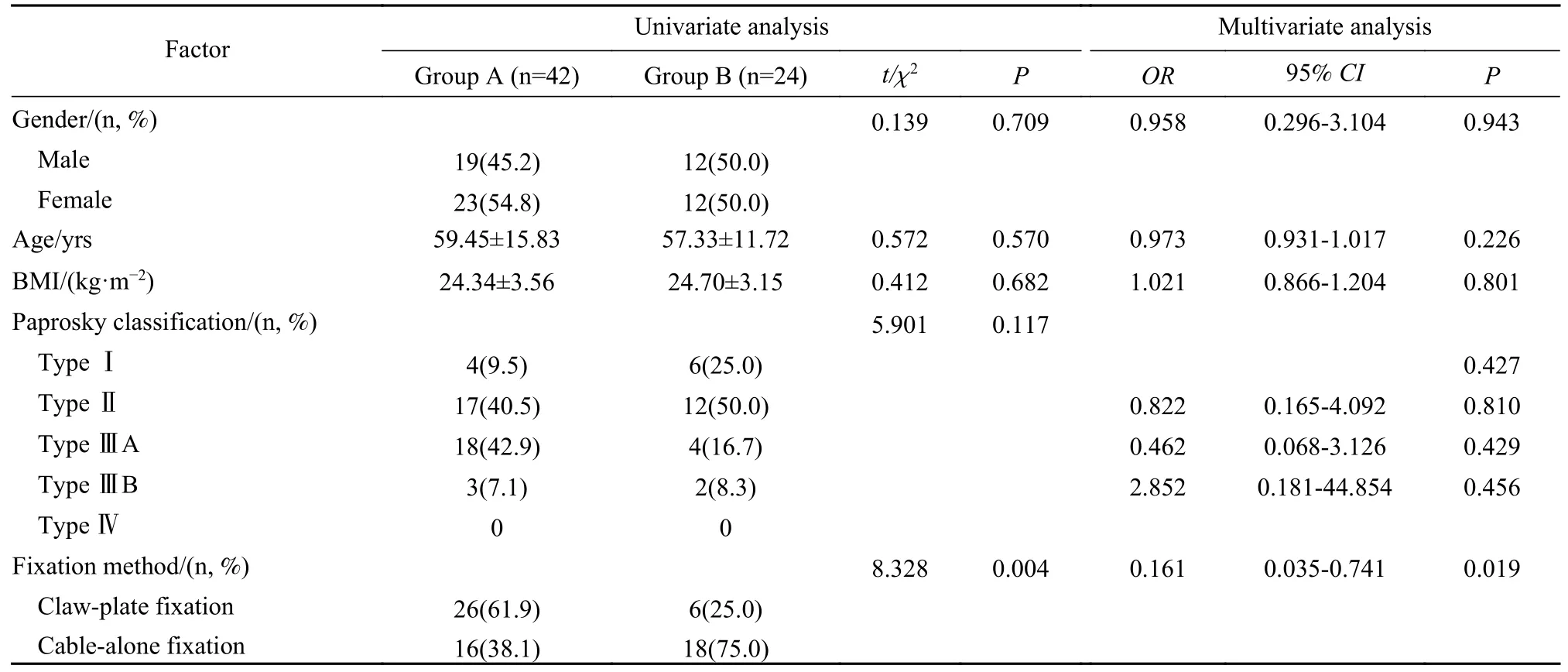

5 中重度跛行的影响因素分析 无跛行和轻度跛行(A组,哑变量赋值0) 42例,其中采用钩钢板固定截骨26例,单纯金属缆固定16例;中重度跛行(B组,哑变量赋值0) 24例,其中采用钩钢板固定截骨6人例,单纯金属缆固定18例。纳入性别、年龄、BMI、骨缺损分型、是否使用钩钢板固定等因素,应用多因素logistic回归分析(全模法),结果显示性别、年龄、BMI、术前骨缺损分型等与术后中重度跛行无关,仅是否使用钩钢板固定为术后中重度跛行的影响因素(P=0.019),OR值为0.161(95%CI:0.035 ~ 0.741),即使用钩钢板固定ETO可以减少术后中重度跛行的发生,为中重度跛行的保护性因素(表3)。

表3 ETO翻修术后中重度跛行的影响因素分析(n=66)Tab. 3 Analysis of associated factors for moderate-to-severe limping in ETO for hip revision (n=66)

6 并发症及处理 66例患者中,1例于术后4年因髋臼假体松动和捆扎金属缆断裂行二次翻修手术,更换髋臼假体和金属缆;1例于术后8个月脱位,行切开复位术;1例于术后4 d因骨质疏松发生假体周围骨折,行切开复位钩钢板内固定术;1例于术后2年发生股骨近端部分无移位骨折;其他患者无神经损伤、切口愈合不良、感染等并发症发生。

讨 论

在髋关节翻修手术中,因假体材料和型号选择的限制、假体远端断裂、骨水泥远端移位等问题,术中不得不取出固定良好或不易取出的骨水泥和非骨水泥股骨假体,包括远端难以取出的骨水泥壳。ETO能够广泛地暴露手术操作视野,有助于彻底清除术中感染、坏死组织,并将股骨穿孔或骨折的风险降至最低[1,7,9,20]。

早期行ETO后出现的截骨片段迁移、不愈合、骨折、感染等并发症曾是被广泛关注的问题,但近年来随着手术技术和条件的进步,行ETO后截骨片段的愈合率为96% ~ 100%,已取得理想的临床疗效[8-9]。Mardones等回顾性报道了75例髋翻修患者行ETO后73例截骨完全愈合,其中68例截骨片段原位愈合无迁移,5例截骨片段出现<5 mm的迁移,所有患者未出现阳性Trendelenburg征和大腿痛问题。Drexler等报道行ETO的髋关节翻修手术治疗34例假体周围骨折患者,平均随访57个月,HHS平均76.9分,截骨愈合率97%,术后出现并发症5例:2例股骨假体下沉,1例假体周围感染,1例术后脱位,1例异体骨板不愈合,均再次手术治疗。Lakstein等针对105例行改良ETO翻修患者平均随访65个月,报道截骨愈合率98%,HHS平均73分,术后4例脱位,10例股骨假体因松动或假体周围骨折再次翻修[1,9]。Abdel等[7]分析了行ETO的髋关节翻修手术612例,平均随访5年,HHS平均77分,98%的患者术后6 ~ 24个月截骨实现愈合,7%的患者出现大粗隆>1 cm移位,术后10年因任何原因再次手术为终点的生存率为82%。本研究末次随访时,患者的临床功能较术前有明显改善,HHS平均由33.70分提升至83.02分,优于ETO术后以往报道的73 ~ 77分,并且分数与未行ETO的髋关节翻修手术相似[1,7,9,10,21]。末次随访VAS较术前显著下降,表示所有患者术后疼痛明显改善。

所有患者术后6 ~ 12个月截骨愈合率为100%,与以往文献报道98% ~ 100%相似[1,7,10,21-22]。鉴于髋关节翻修的目标即重建相对正常的关节解剖结构与功能,本研究在末次随访时将患者患侧影像学测量指标与自身健侧对比,结果显示外展力臂能够恢复相对正常的距离,但重力臂与隆棘距离在患侧与健侧间表现出统计学差异。髋关节翻修手术中原有髋臼假体取出后,为了使新的髋臼假体稳定固定,通常进一步磨挫髋臼,这在一定程度上减小了重力臂,从而降低了关节反应力,在生物力学方面有助于减轻臀中肌的代偿压力,本研究中结果也是如此。本研究中隆棘距离的减小表示术后截骨片段发生了相对上移,大粗隆存在向近端移位的趋势,但所有患者术后12个月截骨均完全愈合,末次随访时均稳定在位。因此本研究认为大粗隆的近端移位是受截骨固定方式的影响,导致了臀中肌松弛、张力下降甚至功能失效,最终出现跛行等异常步态。这与末次随访时69.7%(46/66)的跛行发生率相互支持,这一结果在以往文献中鲜有报道。

本研究术后Trendelenburg征阴性率为80.3%,但仍存在19.7%(13/66)的阳性患者。这可能是由于部分患者臀中肌已于翻修手术前受损,导致了臀中肌挛缩、功能失效,或由于既往病因造成了软组织过度紧张,或在翻修手术过程中因关节脱位、股骨假体取出等操作造成了难以避免的臀中肌损伤。尽管如此,仍有84.8%(56/66)的患者手术满意度为“非常满意”或“满意”。无跛行和轻度跛行的A组患者与中重度跛行的B组患者两种不同ETO固定方式人数的分布差异有统计学意义。A组患者以钩钢板固定为主(61.9%),B组患者以单纯金属缆固定为主(75.0%),多因素logistic回归分析显示ETO固定方式是术后中重度跛行的影响因素。以上结果说明单纯金属缆固定ETO导致术后出现中重度跛行的可能性较大,而使用钩钢板固定则更有可能获得正常步态或仅轻度跛行。Barrack等随访了同时使用长钩钢板和金属缆固定ETO截骨碎片的患者,通过对比发现长钩钢板的使用能够降低术后跛行比例和外展肌无力的发生率,这一结论也间接支持了本研究的结果[23]。

本研究并发症中术后假体周围骨折2例,均为单纯金属缆固定ETO患者。其中1例因严重骨质疏松导致股骨近端骨折,再次手术时加用钩钢板稳定固定;1例于股骨近端第一根缆捆扎处外侧发生无移位的部分骨皮质断裂。Abdel等随访的612例行ETO髋关节翻修手术中,术后50%的假体周围骨折均发生于股骨近端第一根缆的固定处。单独使用金属缆固定时局部压强大且应力集中,更容易导致截骨片段或股骨发生骨折,有进一步造成截骨不愈合或移位的可能[1,20,23]。因此对于术前骨量差、严重骨质疏松或骨缺损患者,在经济条件允许的情况下,同时加用接触面积较大、应力均匀分散的钩钢板固定ETO截骨碎片更为合适。ETO后不同固定方式的术后临床功能对比及相关影响因素有待进一步研究。

综上,目前在髋关节翻修手术中,ETO有利于在复杂的条件下取出各类固定牢固或取出困难的股骨假体或骨水泥壳。本研究通过对全髋关节翻修术中应用ETO患者的中期随访,证明ETO是一项安全可靠的手术技术,患者术后在临床功能重建和影像学评价方面能够取得令人满意的结果,应用钩钢板固定ETO对术后步态恢复有积极作用。但本研究存在样本量相对较小,病例来自单中心,随访时间差异较大,远期并发症可能尚未出现,影像学指标的测量可能存在不可避免的系统误差。因此,本研究结论有待多中心、大样本的临床随机对照试验进一步证实。

利益冲突:所有作者声明,在课题研究和文章撰写过程中不存在利益冲突。