福州工业园区高质量发展研究

■叶娟惠

(福州市社会科学院,福建 福州 350007)

工业园区是产业转型发展、区域经济增长的主要载体,在推动经济高质量发展过程中发挥着重要的平台作用。自20世纪80年代以来,福州工业园区经过30多年的发展,已经成为推动福州经济结构调整和产业转型升级的重要平台和载体,对于福州构建新发展格局、推动现代化国际城市建设具有重要的现实意义。

一、福州工业园区综合发展情况

(一)工业增加值稳步提升,但占GDP比重逐年下降

福州市现有国家级、省级、市级重点工业园区17个,其中位于福清市的工业园区数量最多(4个),仓山区、长乐区、连江县和闽侯县各2个,鼓楼区、晋安区、马尾区、罗源县和闽清县各1个。2014—2020年,福州市工业增加值呈现逐年稳步增长的态势,从2014年的1816.87亿元增长到2020年的2532.16亿元,年均增长5.69%;福州市地区生产总值从2014年的5391.42亿元增长到2020年的10020.02亿元,年均增长10.88%。虽然工业增长值逐年稳步增长,但是增长速度比地区生产总值增长速度慢,工业增加值占地区生产总值的比重呈现逐年缓慢下降的趋势(详见附表1)。

附表1 2014—2020年福州市工业增加值指标

(二)工业园区基础设施逐步完善,但园区产业带动力不足

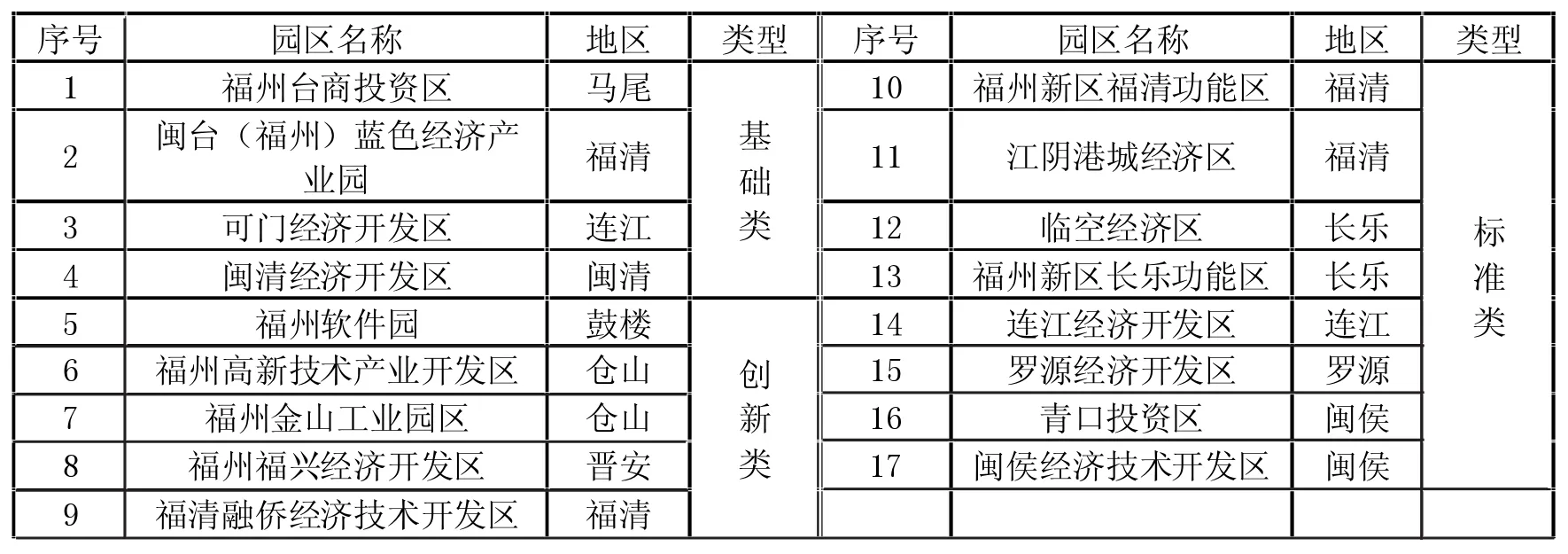

根据工业园区基础设施建设完成情况和生产生活服务设施配套情况将福州市17个工业园区分为基础类、标准类和创新类三个类型[1](详见附表2)。其中,基础类工业园区4个,园区土地没有达到“七通一平”的基本要求,缺乏生产生活服务配套设施;标准类工业园区8个,园区已基本完成基础设施的规划建设,但生产生活服务配套还不能满足入驻企业和人员的需求;创新类工业园区5个,园区已完善配套基础设施,主导产业发展定位明晰,创新能力不断提升,产业发展初具规模。供水、供电、燃气、道路、通信、排污、园林绿化等基础设施基本完善的工业园区占比76%以上,但是园区的学校、医院、文化休闲中心、购物商场等生产生活服务设施配套滞后,具有产业带动力的园区占比不足30%。

附表2 福州工业产业园区类型

(三)园区企业利润持续向好,但对劳动力的吸纳能力不足

园区工业总产值、主营业务收入逐年增长,但年平均用工人数却呈现波动式下降趋势。以规模以上工业企业为例(详见附表3),园区内的企业数呈现波动上升的趋势,从2014年的2275家增加到2020年的2662家,6年内增加了387家;工业总产值从2014年的8009.8亿元增长到2019年的破万亿元;主营业务收入呈现逐年递增的趋势,从2014年的7130.9亿元增长到2020年的10012.8亿元,年均增长5.8%;企业利润总额除了在2015年、2020年有所下滑外,总体上呈现增长的态势,从2014年的406.4亿元增加到2020年的522.7亿元,年均增长4.3%;年平均用工人数呈现波动式下降的趋势,从2014年的67万人下降到2017年的63.8万人,再到2020年的67.1万人,为社会提供就业岗位的能力有待进一步提升。

二、福州工业园区建设中存在的主要问题

(一)工业园区土地开发粗放、资源利用不平衡

工业园区用地指标不足、外拓空间熟地少,部分工业企业用地供应紧张,存在企业入园用地难、有项目无土地和厂房等难题。如创新类的福州金山工业园区现有建筑的平均容积率约1.0,容积率偏低,园区企业扩大再生产空间不足、土地整合难度较大、基础设施配套滞后等问题凸显。早期入驻金山工业园区的企业如福州奥特帕斯工业有限公司由于受到土地发展空间的制约,无法进行自主提升和发展壮大。一些低效企业和闲置厂房阻碍了园区的规范化提升,亟需破题。

(二)工业园区空置厂房多、业态乱、效益差

工业园区的产业分布较为分散,产业集聚效应不显著,产业规模效应不高。为了有效提升工业园区的效益,仓山区加大清退非工业企业力度,已累计规范清退非工业企业148家,完成整改面积5.2万平方米,整理出可供招商厂房面积7.6万平方米。再如基础类的闽清经济开发区通过梳理停建、停产或严重经营不善的工业企业,盘活闲置土地300亩,已完成泰康车厢等8家企业的“腾笼换鸟”,为新业态的发展奠定基础。

(三)部分工业园区基础配套设施建设缓慢

基础配套设施是企业入驻的基本保障,园区前期的基础设施建设周期长、投入大,基础配套设施建设的缓慢进度阻碍了园区企业的招商引资和发展壮大。如基础类的闽台(福州)蓝色经济产业园虽然已经基本建成蓝色大道、江华大道及连接线,但滨海大通道蓝园段、闽台大道、湖滨大道等路段还处于建设初期,路网、水网、电网、防洪排涝网等基础设施的建设还在加速推进中,在一定程度上影响了工业企业的入驻和发展。

(四)工业园区单一、孤立发展

部分工业园区单一孤立发展现象严重。如创新类的福州福兴经济开发区积极推动老园区转型发展,引入腾讯系优质资源,推动60—80家游戏、直播、电竞、影视、音乐、数字媒体等“互联网+”企业落地。同时,全国首个宜家综合体、福建首家宜家家居落户福兴经济开发区,并已开业。虽然福兴经济开发区积极推动老园区转型升级,不断增加都市型产业用地开发强度,但是落地项目之间关联性小,无法形成紧密连接、体系完整的上下游产业链,园区与其他创新类的园区之间无紧密的合作关系,存在单一孤立发展现象。

三、制约工业园区高质量发展的内外部因素

(一)外部制约因素

福州与东部沿海城市相比经济总量存在较大差距,面临厦门、杭州、宁波等城市的竞争压力,由于高质量的人力资本、物资资本等资源的有限性,城市之间的竞争力度和形式不断提升;现代化经济体系建设要求科技创新要素、人力资源要素、现代金融服务与实体经济相互融合发展,但工业园区内现代化经济体系建设要素不平衡、百千亿级的龙头企业少、没有形成创新高地等因素制约了园区的高质量发展;土地、劳动力和资本等要素资源的约束突出,土地价格不断攀升,劳动力价格随之上涨,无限供给的低价劳动力市场一去不复返[2],同时土地、劳动力、资本等要素的投入对工业园区来说,在数量和质量上的要求都是不断提升的,这在无形中增加了企业的生产成本。

(二)内部制约因素

园区产业链条集聚不足,园区规划存在阶段性的定位不明晰、产业雷同或相似,小微企业只是在地理空间上集聚,尚未形成产业集群;产业自主创新发展不足,企业与科研院所、高等学校的深度融合不足,缺乏强大的学研支援体系。部分园区由于受到规模、待遇、地理位置等因素制约,对高层次科技人才和管理人才的吸引力不够,科研创新能力弱化;园区管理体制机制的适应性改革不足,园区管委会职能多、任务重、人员少,缺乏效率和创新意识,园区运营机制与人事管理机制有待进一步创新发展,配套工业服务中心尚需进一步完善。

四、国内先进工业园区高质量发展的经验与做法

一是结合园区基础优势,规划与发展特色主导产业。如广东省阳江市致力于“2+1”的特色主导产业发展模式推广,以海上风电装备为特色发展海洋产业,以镍合金为核心发展新材料产业,以现代物流业为主导发展现代服务业,进一步带动产业结构优化和产业综合效益提升。

二是加快园区高层次人才的“引、育、用、留”。如东莞市松山湖高新区为集聚多层次的高端人才出台了系列配套政策,为创业青年、海外留学人员等群体搭建了松山湖港澳青年创业基地、留学人员创业园等多种平台和载体,成为东莞市高层次人才创新创业的首选集聚地。

三是加快园区管理体制机制的创新和优化。如惠州市仲恺高新区为解决园区土地受限的问题,创新“一区多园”管理机制。将园区的行政管理权与企业发展权分开,保留政府对所管辖园区的征地拆迁等部分行政管理职能,其他权利下放到园区,实行相对独立的园区管理与发展“双重分管”体制机制。

四是创新多元协作的集群治理模式。如苏州工业园区积极探索多元协作型集群治理模式,融合了自组织型治理模式和中心领导型治理模式的优点,积极引导地方政府和管理机构与工业园区集群企业、知识型机构、行业协会等主体的沟通交流,进一步促进园区企业的深度交流和战略合作,推动园区产业的集聚发展和壮大。

五、福州工业园区高质量发展的对策建议

福州在推动经济高质量发展过程中,工业园区作为经济转型升级、弯道超车的重要载体和平台,应通过产业的集聚发展转向创新的集聚发展,进一步实现经济高质量发展。

(一)分类发展特色产业园区

福州应发挥区域相对优势,对于重点发展的工业园区按照基础类、标准类、创新类等三类标准统筹建设,大力发展2—3个特色主导产业,打造上下游产业链完整、产业相关性紧密、产业发展规模效益好的特色产业园区。着力培育百千亿级龙头企业,发挥龙头企业带动引领作用,推动产业链补短板、锻长板,推动千亿级产业集群发展。

1.基础类工业园区

对于基础类工业园区应以基础服务设施以及公共配套设施的建设为重点,加快推进园区“七通一平”。首先满足园区入驻企业供水、供电、道路交通以及安全与应急管理等方面的基础配套需求,加快人工智能、5G基站、数据中心、工业互联网等新型数字基础设施的建设,推动园区新技术、新产业、新业态的发展。

2.标准类工业园区

对于标准类工业园区应以生产生活服务配套设施的建设为重点,进一步完善园区的基础配套设施,提升园区整体规划水平,促进土地循环、集约利用,进一步提高园区管理服务水平。加快园区科技服务、金融保险、物流服务、中介服务等生产所需服务业的发展,推进园区公寓、医院、学校、商务酒店、文化休闲中心等生活配套设施的完善,满足园区入驻企业和人员的基本生活需求。

3.创新类工业园区

对于创新类工业园区以创新驱动力的提升为重点,适度超前布局新型基础设施,积极培育各类创新主体,积极搭建各类创新平台和载体,进一步提升园区科技创新活力和能力。实施高新技术大型企业培育壮大计划,创新高新技术企业培育和成长机制,培育一批独角兽企业、瞪羚企业、科技小巨人企业、制造业单项冠军企业等;实施中小企业提质创优工程,鼓励企业加大研发投入力度,培育一批质量优、竞争力强的专精特新中小企业。聚焦节能技改、产品创新、产品提质、扩大产能规模等四个方面,鼓励企业进行设施设备的技术更新改造,建设智能化、数字化、绿色化企业。

(二)统筹集约使用园区土地资源

各工业园区根据产业基础和资源条件,对园区进行科学规划,确定2—3个主导产业,提升园区土地利用综合效应,完善园区土地利用标准。对于基础类、标准类、创新类的园区工业用地出让分别明确准入条件、规划设计条件和监督管理要求。进一步盘活低效用地,鼓励引进第三方市场机构,开发运营老旧工业园区,实现“零增地”扩容。

1.强化用地管理

通过成立土地资源保障专班,提供“保姆式”的指导,进一步加强工业园区用地的精准化供给和集约供应,开展“标准地”出让专项行动,强化园区土地开发利用与产业发展的有效衔接,满足园区企业发展的用地需求。促进园区土地供地量与产业经济效益、企业投入等指标相结合,对于基础类、标准类和创新类园区建设项目的土地供给,不仅要根据园区特点优先保障基础设施、配套服务设施、科技创新等的用地需要,还要结合项目投资总额、投资力度等制定相应的土地供应标准。

2.集约节约用地

坚持规划先行,科学规划,合理利用土地,有效防止多占少用、浪费土地资源等现象的发生。对园区项目建设用地进行落地前的统一评估,明确项目用地的容积率、绿化率等标准,建立项目建设全周期管理服务机制,推动园区项目早动工、早竣工、早产出。根据企业需求代建标准厂房,集中建设生产区和生活区,统筹地上地下土地空间,实现“零增地”扩容改造。

3.盘活低效用地

绘制园区用地“一张图”,对三种类型的园区实施分类指导,依法处置闲置土地,深入挖掘存量土地潜力,引导企业通过租赁、转让、合资等多种形式,进一步提高土地的利用率。对于利用现有土地扩大生产经营规模、增加投资项目的企业,在税收等政策上给予一定优惠,不断提升土地产出率。采取企业兼并重组、政府依法收回、法院判决拍卖等措施[3],重点推进已停产、应淘汰、无市场、供而未建的低效工业用地退出园区,进一步加强土地再开发的力度。

(三)以科技创新推动园区高质量发展

创新平台、创新成果、创新人才等创新要素决定了工业园区高质量发展的创新条件[4]。

1.布局各类创新平台

鼓励“晋安湖”“旗山湖”“东湖”等创新创业创造的开发主体,推进各类园区的标准厂房和孵化器建设,积极打造“众创空间—孵化器—加速器—产业园区”的科技创业孵化链条,着力构建产、学、研、金、介、政“六位一体”的协同创新平台[5]。积极引进国内知名专业孵化公司托管运营孵化器、众创空间、加速器等创新平台,进一步提升各类创新孵化机构的服务水平和管理能力。大力发展以创新创业为内生动力,以高密度技术、高素质人才、高价值服务为引领的创新平台发展模式,提升工业园区对创新人才、管理人才、专业技术人才等高端人力资源要素的吸引力和集聚力。

2.促进科技成果转化

鼓励园区企业与省内外科研机构、高等学校等共建产学研基地,促进科技成果在工业园区转化应用;积极搭建园区或工业企业与国内外高等院校、研究机构沟通合作的平台,推动科技创新技术的联合开发。支持首批次原材料、首台重大装备、首版次软件产品的开发和应用,按相关政策落实每个项目的奖励标准。支持有条件的工业园区建立科技成果转化综合服务平台,鼓励企业引进科技创新成果,推动高等院校、科研机构等转让科技创新成果,不断活跃技术交易市场。

3.加大人才引育用留

加强产业创新人才的引进。以现代化产业链的需求为导向,鼓励企业引进领军型、高技能型、经营管理型人才。创新园区人才培育和服务机制。实施企业和园区管委会人才培育服务统筹和联动工程,支持企业、园区管委会与科研机构、高等院校等建立多方协同人才聘用和人才培养模式,创新人才编制和岗位管理机制,探索“假日工程师”等人才管理模式,为园区和企业提供急需紧缺人才。优化用才留才环境。完善高端人才的“绿色服务通道”,在安居落户、子女教育、健康医疗、职称评聘等方面,提供更加优质便捷的服务,解决引进人才的后顾之忧。

(四)促进工业园区“绿色”转型升级

工业园区应坚持“绿色”发展理念,鼓励企业低碳循环发展,促进企业转化经济优势为生态优势,建设“绿色智慧园区”和生态工业园区。

1.加强环保准入门槛

根据三类工业园区的产业发展定位,灵活设置入园的环保准入门槛,从源头上保护园区生态环境。在招商引资阶段,绿色环保提前介入。通过制定绿色招商评估体系,根据产业项目设置分类型的“环保门槛”,为企业提供环保技术、环保政策等咨询服务,促进符合生态绿色发展的项目尽快落地。

2.积极发展循环经济

积极发展循环经济,落实节能减排举措。严格按照“减量化、再利用、资源化”的要求构建产业生态链[6],实现关联企业集中布局,上下游协调发展,最大限度提高资源的使用效率与循环利用率。鼓励企业使用清洁技术装备,推进清洁生产和清洁能源使用,进一步加强对园区企业的清洁生产审核和考评;逐步完善符合市场经济规律的废水、废气和固体废弃物处理收费制度,为工业园区的“绿色”发展创造必要的条件;推动适合工业园区发展的环保服务机制建设,逐步建立废水、废气和固体废弃物处理相关设施设备的特许经营。

3.建设生态工业园区

逐步转变工业园区发展模式,积极推进生态工业园区建设。建立以绿色产品生产、环保设备制造、环境咨询服务等环保产业为主导产业的生态工业园区,推动产业链之间资源的合理配置以及废弃物的再利用,形成相互耦合的完整生态链,实现资源的联动共享。鼓励企业逐步提高对资源的利用效率,对废弃物进行多梯次使用,对废纸、废钢铁等进行原级资源化,对其他废弃物进行次级资源化,进一步提高资源、能源的循环利用率。

(五)创新园区管理体制机制

通过创新园区管理模式、园区开发运营模式、园区开发合作机制等管理体制机制,进一步优化园区的服务水平和质量,为园区的高质量发展提供保障。

1.创新园区管理模式

实行“园区管委会+企业”管理模式。管委会与企业实行政企分开、政资分开,支持有条件的园区与社会资本共建“园中园”。强化要素保障完善配套服务。加强园区管委会的招商引资、设施建设、项目投产等一条龙综合服务水平,为企业提供周到的服务,助力园区招商引资提质增效。创新差异化考核机制。以“重内涵轻产出”为指导思想,制定《推进工业园区产业高质量发展考评细则》,加大对园区发展质量、发展规划等重点指标的考核力度,健全完善考核指标体系,进一步提升园区管理服务水平。

2.创新园区开发运营模式

创新工业园区开发模式,鼓励多元化的市场主体投入开发运营,建立政府指导为主、市场化的滚动开发模式。地方政府在完善道路等基本市政配套设施的基础上,灵活供应“标准地”,促进项目建设、竣工和投产。建立工业园区的企业化运营机制,组建工业园区发展有限公司,采用企业化、市场化运作模式,鼓励工业园区借助成熟融资平台组建投融资集团和专业公司,积极引导和大力支持各类市场主体共同参与工业园区建设,提高工业园区开发效益。

3.创新园区合作方式

创新园区合作机制,打破园区地域的限制,促进与周边工业园区的合作,在园区的配套设施建设、开发运营、产业发展等方面加强衔接协调,进一步拓宽合作空间。要紧紧围绕工业园区的产业发展定位,以打造“循环经济”“生态环保”为目标,树立具有“大同特色”的开发模式,促进园区资源的循环利用、产业链的生态平衡,进一步提升园区的核心竞争力。创新开放合作方式,要努力打造沿海开放新高地,尽快全方位、多渠道、宽领域地融入“一带一路”建设。