浅论新时代法官职业道德的继承与发展

■张芊蕙

(天津法官学院,天津 300450)

“法立,有犯而必施;令出,唯行而不返。”法律的生命力在于法律的正确践行,司法的首要价值体现在定纷止争的权威作用上,通过法律适用来实现和维护全社会的公平正义。法官作为行使司法权的“第一道手”,对于实现法律的公正价值具有非常重要的效用。法官职业道德作为规范法官职业行为、防治司法腐败、实现司法公正的重要手段,不仅可以约束法官选择秉持公正、公平的价值观,而且能够在适用法律裁判案件后进行司法价值观的反思,并在价值冲突的情况下进行理性协调。因此,在依法治国全面推开、司法改革进行期间,培养法官的职业道德、提升其职业修养是非常有必要的。

一、法官职业道德的历史沿革

法官职业道德在我国产生很早,如西周时期《尚书·吕刑》以“明德慎罚”为原则,“明德”指的就是“提倡尚德、敬德”。唐朝已经将司法道德刑法化,即掌管刑罚的官员如果触犯道德规范要接受刑罚处罚。宋朝理学要求掌管法律的官员做到“律己廉公,执重勤谨,如临渊谷”等。中华民国时期司法部门也向法官提出了规范要求,“慎重交友以实现司法公正,束身自爱以树立司法威信”。此时,对于法官职业道德的要求已经扩大到了业外活动。

随着社会大环境的发展,法官职业道德的内容和要求也有所变化。现阶段的法官职业道德是社会主义条件下的产物,是许多革命前辈在司法实践的基础上不断完善总结形成的。1927年到1930年,中国共产党建立了各级工农民主政府,成立了革命政权。工农民主政府内设司法部门,负责审判工作,在这个时期司法干部的选任标准是忠实于革命、切实联系群众、公正无私、熟悉政府政策。司法工作人员在边区政府的领导下,坚持司法审判工作服从、服务于革命工作,对于保证政府各项法令、政策的执行,促进根据地人民的内部团结,维护根据地的秩序起了积极的作用。

(一)忠心耿耿,公正无私

土地革命、抗日战争、解放战争时期的司法工作,是在艰苦的战争环境中开展的。特别是抗日战争时期,敌寇疯狂地清剿蚕食根据地,司法工作环境相当恶劣。广大司法人员对党对人民忠心耿耿,坚韧不屈。在审判工作中,他们区别于国民党法院刑讯逼供、主观臆断、徇私舞弊的衙门作风,以全心全意为人民服务为宗旨,公正无私、实事求是地处理每一起案件,很受老百姓欢迎。在抗日战争期间,虽然有许多地区被敌寇占领,但是老百姓仍然越过层层“封锁线”,到抗日政府来打官司。

(二)联系实际,调查研究

新民主主义革命时期,广大司法干部在审判实践中积累了许多好经验,涌现了一批具有强烈群众观点的优秀司法干部,比如马锡五。马锡五是抗战时期陕甘宁边区陇东专署专员,兼高等法院陇东分庭庭长。他每年都要到各县巡视数次,经常携卷下乡到诉讼人村里去审理案件,充分依靠群众、深入调查研究、实事求是地审理每一起案件,并且创造了“马锡五审判方式”,被群众誉为“马青天”。马锡五同志深入实际、调查研究的审判作风,几十年来作为人民法官的优良传统和职业道德,被广大审判人员接受,至今仍贯彻在审判工作之中。

(三)依法调解,主动服务

依法调解,是根据地司法工作的一大创举。在土地革命时期,根据地的司法人员适应当时形势,在审判实践中逐步摸索、总结了一些调解案件的好经验,并在抗日战争、解放战争期间得到了完善。司法人员调查案件均有群众参加,将是非摆在明处,然后把调查的结果在群众中充分酝酿,待多数人意见一致后,再行判决。通过对民事案件和轻微刑事案件依法进行调解,有利于孤立、打击、镇压极少数汉奸、恶霸,最大范围地团结一切可以团结的人,在这个时期,这样的做法是有利于生产和革命的。

司法人员依法令、政策处理已经发生的案件,是司法干部份内的事情。为了革命胜利,边区政府要求司法人员必须主动向社会服务,比如审判一件案件要达到教育一片的目的,教育群众懂得政府的政策法令,并自觉地遵守政策法令。又如通过审判人员公开、巡回审理案件,到诉讼人村里审理案件,通过审判人员公正无私地为群众解决各类纷争,使广大劳动群众依据自身的经验更加信服党和政府领导的英明、正确,从而更广泛地团结人民大众,争取革命胜利。

(四)忘我工作,任劳任怨

“文革”前的法院,审判人员少,但是审判任务很繁重。如北京市某基层法院1954年共有干部31人,其中审判干部21人,全年共办结刑、民案件2863件,办结执行案件977件,开展法纪宣传54次。1958年,干部人数保持不变,审结刑、民案件2668件,执行结案867件,开展法纪宣传1689次。由此可以看出法院的工作任务还是很重的,而且办公条件也比较差,比如蓬溪县法院的老院长回忆到,1951年他进入法院工作时只有8个人,除秘书负责办公室工作外,其他人员均负责刑事、民事案件审理,没有专门的科室,出门办案基本上靠走路,直到1954年才分配到三轮自行车作为公车。虽然工作强度大,办公条件差,但是在那个年代,审判人员依然发扬了高度的革命热情,辛勤努力,埋头苦干,特别是基层法院干部为了方便当事人,为了不耽误当事人参加生产,他们把群众的问题看成是自己的问题一样,不分白天、夜晚,及时认真地解决问题,甚至连星期日也不休息。

二、法官职业道德建设中存在的问题

法官职业道德与一般社会道德之间存在较大差异,有更高要求,它是同法律紧密结合在一起的,法官的行为不仅仅是一个道德行为,更是一个司法行为,需要一些强制措施来保证其执行,因此国家制定了一系列调整法官职业行为的规范性文件,甚至形成专门的法律,将法官职业道德引入到法律条文中来,也标志着我们国家逐渐走向法官职业道德的法制化、制度化。但是,不可否认的是在司法实践中,仍然存在一些问题。近年来,司法腐败案件时有发生,根据中央纪委国家监委网站通报,2021年上半年,已有90余名政法系统(含原任)厅局级及以上领导干部被查处[1]。除此之外,还有一系列冤假错案、庭审不规范、裁判文书出现低级错误的事件等等都在严重损害着司法权威。

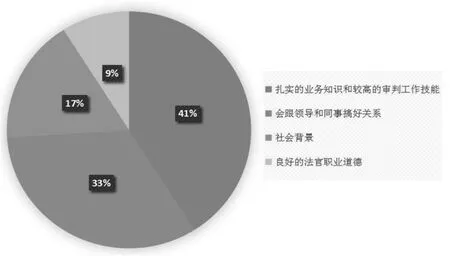

在关于法官职业道德现状的调查中,通过分析调查结果可以发现一个非常纠结的现象。第一个问题是关于法官职业道德的重要性,在调查中有96%的法官认为,恪守法官职业道德对于审判工作是很重要或者比较重要的,这一信息反映了法官普遍具有提高自身法官职业道德素质的潜在需求,也客观地反映了社会发展的需要[2]。第二个问题是关于帮助法官事业发展的影响因素,只有9%的法官选择了法官职业道德这一选项(见图1)。这样的结果也反映了很多法官低估了职业道德对于自身行为的重要性和对事业发展的影响力,同时也折射出对现实环境的认知偏差,这样的心理活动直接影响到法官对于自身行为的道德约束松或紧,也导致司法实践中的许多问题的发生。

图1 能帮助自己事业发展的影响因素分布

三、新时代法官职业道德的发展

法官职业道德作为职业道德在法官群体的具体化,是一种行为规范、行为标准,其内涵是对法官的要求和约束,是执业过程中的行为准则。新时代法官职业道德的内容是在继承传统的基础上,根据新时代新形势的变化对法官群体提出的新要求。目前,对我国法官职业道德进行明文规定的法律法规约有10余部,其内容主要集中于《中华人民共和国法官法》《法官行为规范》《中华人民共和国法官职业道德基本准则》,具体来说有以下内容。

(一)忠诚司法事业,坚持司法为民

1.忠诚于法律。伯尔曼说过:“法律必须被信仰,否则将形同虚设”。法官是法律和社会之间的桥梁,法律通过法官的运用和实施来辐射社会成员,达到维护个人、社会和国家规范运行的目的。法律代表了人民的意志,是神圣的。作为法官,有义务忠实于法律,法律是法官的武器,更是法官的护身符。只有信仰法律、忠诚于法律,才能在纷繁复杂的社会中不受外界的影响和干扰,正确适用法律,坚守公正。

2.忠诚于人民。忠诚于人民和忠诚于法律是有机联系的整体。现在许多老百姓愿意走进法院,他们信任法官能够为他们解决矛盾和纠纷,其原因不仅在于司法机关有一系列制度的制约和保障,更在于法官最终的裁判结果代表了社会中的最大公约数,所以法官在审判的过程中,要尤为注意涉及民生和民权的问题,对于社保、医疗、劳动争议等案件要慎之又慎,对于婚姻、抚养等家庭纠纷要耐心细致,在与当事人、其他诉讼参与人、律师接触的过程中要避免盛气凌人、冷硬横推的不良作风。

(二)保障司法公正,提高司法效率

人民法院作为国家机关,其独立、效率、终局、公正等特点从根本上就决定了裁判结果的强制性与权威性。法官在司法裁判中发挥主体作用,他们的专业能力和道德修养决定着最终的司法效果,而司法效果最核心的要素即公正与效率。

第一,坚持公正与效率,以事实为根据,以法律为准绳,做到实体公正、程序公正、形象公正。司法公正与司法效率是有机统一的,司法效率是司法公正的应有之意。在具体的审判工作中,要时刻以是否公正和是否有效率检验工作,约束言行。公正与效率忽略任何一者都是不可取的。不注重司法效率会造成案件久拖不决、来回审理,不仅耽误当事人的时间,也会严重浪费司法资源。当然如果为了节省时间,从快处理,忽略了必要的司法程序,匆匆结案,不仅损害了司法公正,而且也会影响到实体公正,这样的做法实际上是低效率的,更损害公民权益。比如说“于英生”案,从案发到批准逮捕只用了20天的时间,负责该案的人员敷衍了事,多项证据存疑,无法形成完整证据链条,让无辜的于英生蒙冤17年。所以法官要将公正和效率结合起来,做到“有效率的公正”。

法官在审理案件的过程中也要注意保持形象的公正。当事人一辈子可能只进一次法院,他们对法官的一言一行,法庭的每个细节都非常敏感,所以法官在接触当事人及庭审的过程中,应当慎重,要严格依照法定程序,只有这样,才能赢得当事人的信任,当事人即便被判败诉,也会敬畏法律、尊重法官。

第二,坚持审判独立,贯彻“三个规定”,独立思考,自主判断,敢于坚持原则,尊重其他法官审判职权的依法行使。司法独立是司法公正的重要保障,尤其是近几年一直强调“三个规定”。“三个规定”主要是从司法机关人员自身、内部、外部出发,编织形成360°无死角的独立防护体系,将亲友、同事、上下级等有可能影响案件独立审判的因素隔离在外,防止关系案、人情案、金钱案的发生。司法人员要根据规定,依规按时报送相关情况,避免被“围剿”。作为人民法官,在任何情况下都要有自己的认知和思想,从自身的知识储备、社会经验、思维逻辑出发,对案件有自身独立明晰的标准和判断,要有智慧、有勇气坚定立场、排除干扰,不影响他人,也不受他人影响。

第三,提高审判质量,做到法律效果、政治效果和社会效果的有机统一。提高审判质量是每一个法官的工作职责,法律效果、社会效果和政治效果是衡量审判质量的三大基本要素,具体来说我们可以从以下几个方面进行评价:第一,是否符合法律的规定;第二,是否符合法律的精神和原则;第三,当事人对审判结果的接受程度;第四,公众对审判结果的接受程度;第五,审判结果对公众的行为及社会价值导向产生的影响;第六,是否符合国家的政策精神。追求三个效果的统一,是新时代对人民法官提出的更高要求。尤其注意要对重大敏感案件裁判结果的社会效果的预估,在审判案件的过程中,应当运用智慧,心存仁爱,敢于运用手中的裁量权,妥善处置敏感点,做出合法合情合理地判决,积极发挥人民法院在引导核心价值观中的职能作用。

(三)保持清正廉洁,约束业外行为

腐败是自古以来全世界都无法根治的社会问题,而“吏治腐败、司法腐败是最大的腐败”。法院作为国家审判部门,肩负着打击违法犯罪、维护国家社会稳定发展的职责,司法腐败会直接影响司法公正、国家权威和社会风尚。作为法官要严格自我要求,杜绝钱情干扰,产生“廉生威”的司法效果。具体来讲,应当做到:一是不得利用职权谋取不当利益,不仅包括为自己谋利,也包括为他人谋利;二是约束业外行为,不得参与商业活动或者其他经济活动。业外活动是法官职业活动中不可分割的一部分。业外行为更能够代表法官在工作之外的思想、态度和处事方式,与职务行为相伴相随,相互影响。尤其在现代社会,司法权威的树立越来越依赖于公众对法官的信任、对司法机关的敬畏,社会大众对于法官的关注也自然而然地延伸到了业外活动。因此,对法官业外行为的规制既有助于培养法官良好的个人道德修养,也有助于树立司法权威。所以法官要严格约束自身职务外行为,在生活、社交等方面要严谨慎重,尽量减少业外活动与司法职责的冲突。

“比不公正的司法裁判更可怕的是法官的不可信赖”,法官的个人修养和道德水平对于司法文明建设具有举足轻重的作用,法官职业道德的内容在继承传统的基础上不断完善和发展,更加适应新时代的新要求。作为人民法官,肩负正义使命,有责任和义务坚守职业道德。要时刻约束自身言行,不断提升审判质量,做一名无愧于心、无愧于人民、无愧于国家的好法官。