五育融合视域下的初中美育校本探索

陈立英,杨国燕

(杭州第六中学,浙江 杭州 310018)

近几十年来,由于受应试教育体制和“唯分数”评价体制的钳制,我国基础教育存在疏德、偏智、弱体、抑美、缺劳等“五育缺失”。2012年,杭州第六中学挂牌区中学生艺术基地学校,自此,艺术教育成为学校特色。然而,艺术≠美育,传统艺术教育偏重技能教育,并不是完全意义上的美育。学校对美育的理解一直都处于较为狭义的阶段,狭义的美育观导致学校美育课程单一化,提及美育,教师们普遍认为美育只是学校艺术教师的分内工作。

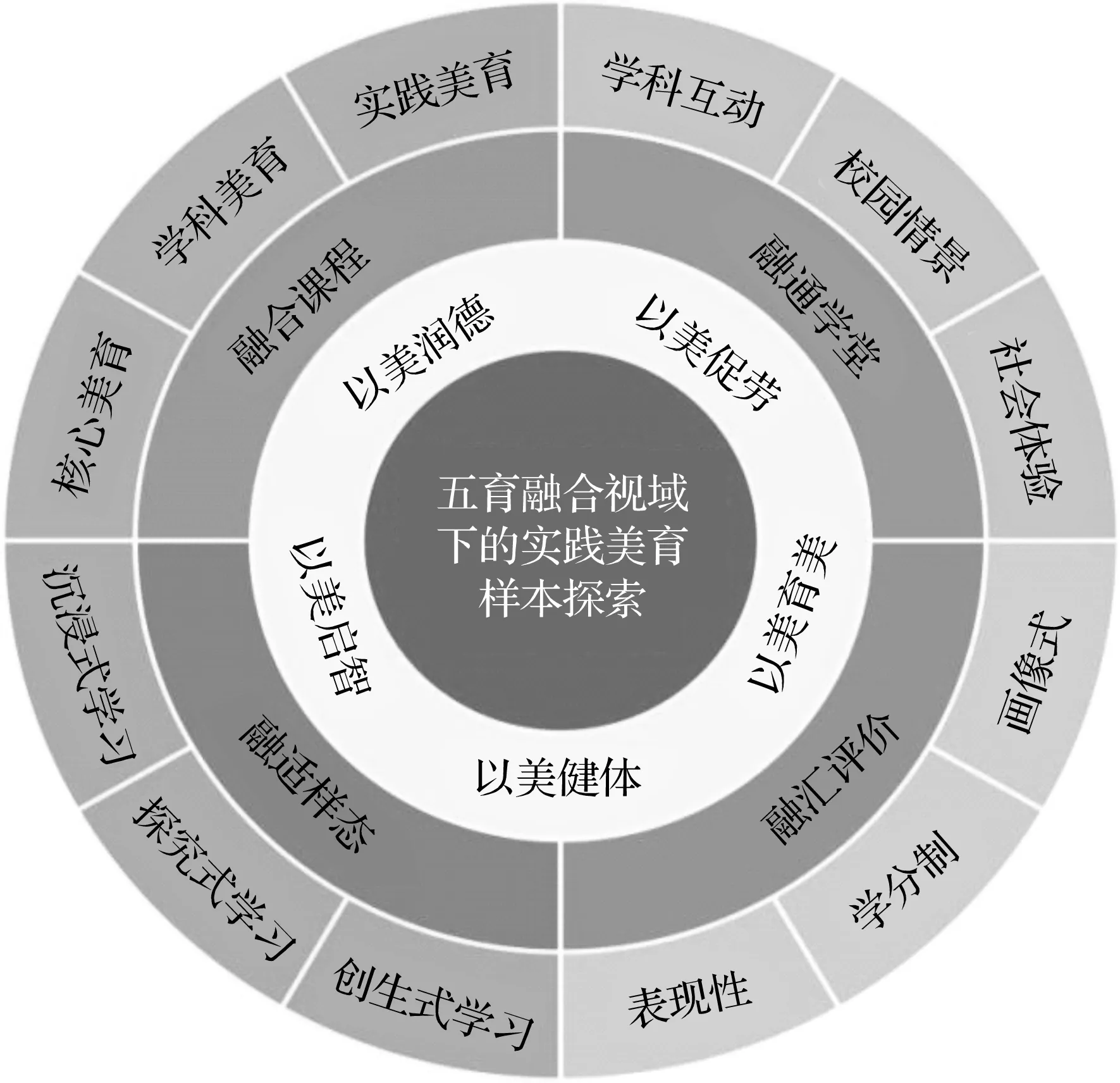

2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,教育部体育卫生与艺术教育司司长在解读文件中提到,要把美育中考的工作做得更加扎实,到2022年力争全覆盖,全面实行美育中考。美育文件的颁发以及推进会的召开帮助学校找到了美育工作的突破点,即在融合视域下,实现学校艺术特色的迭代升级。五育融合的美育校本探索指在五育融合视域下学校进行的美育实践,具体指从构建五育并举的融合式课程体系入手,设立学校融合美育课程,并在此基础上,打造以生为本的融通式学习场域,创设具身认知的融适式学习样态,探索美育学分的融汇式评价机制,帮助学生认识自然之美、社会之美、生命之美和艺术之美,在课程实施推进过程中,培养学生欣赏美、体验美和创造美的能力,并以美育带动全育,五育融合,为每个学生的未来幸福人生奠基,以美“育”学生未来。(图1)

图1 五育融合的美育校本探索

一、构建以生为本的融合式 课程体系

美育不同于其他教育,它形态自由,更容易渗入其他教育,从而形成有机体。从现代学校教育的角度看,“五育融合”目标要求下的学校美育要将“美的元素”融入课程体系中,以课程为载体、以校园为环境,挖掘美的内在价值,最终指向“美”在个体认知上的加强与感知上的深化。本研究通过核心美育、学科美育和实践美育等三类课程的开发和实施,实现美育与艺术、学科、综合实践等内容的融合,从而提高学生审美和人文素养。

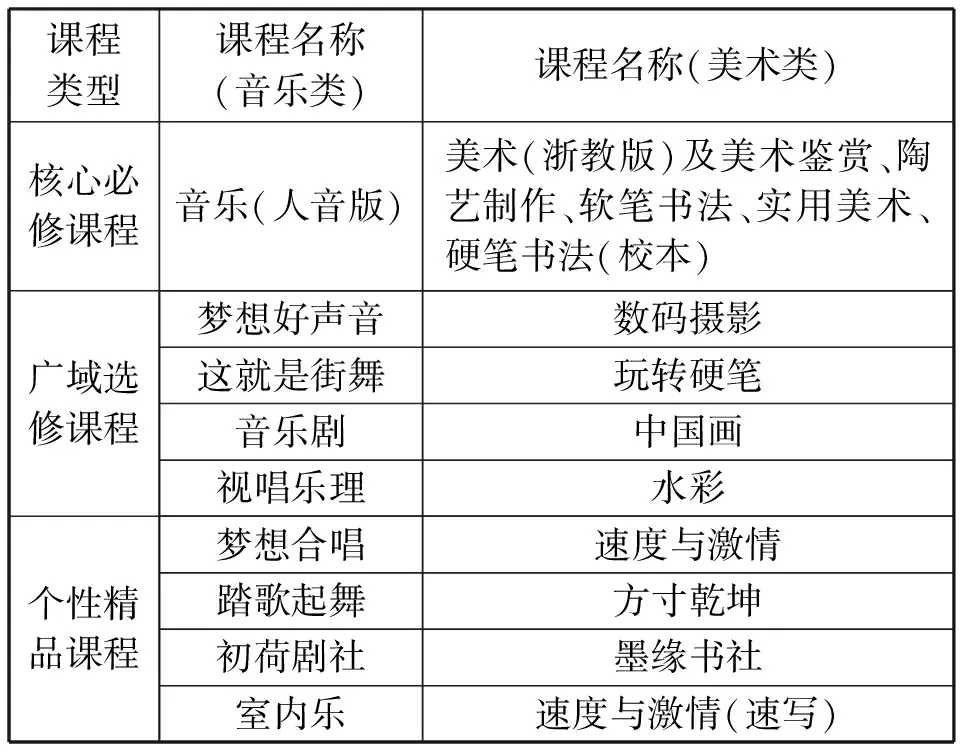

(一)立·核心美育课程

核心美育课程遵循美育逻辑起点,开发艺术课程,实现视、听、演等融合,它在原有美术课、音乐课的基础上升级为三级课程,包括核心必修课程、广域选修课程以及个性精品课程,如表1所示。

表1 核心美育课程

核心美育课程通过系列艺术展演活动、区市级中小学艺术节比赛、学校毕业生书画展、杭州市馆校合作活动等,为学生提供展示的舞台。

(二)融·学科美育课程

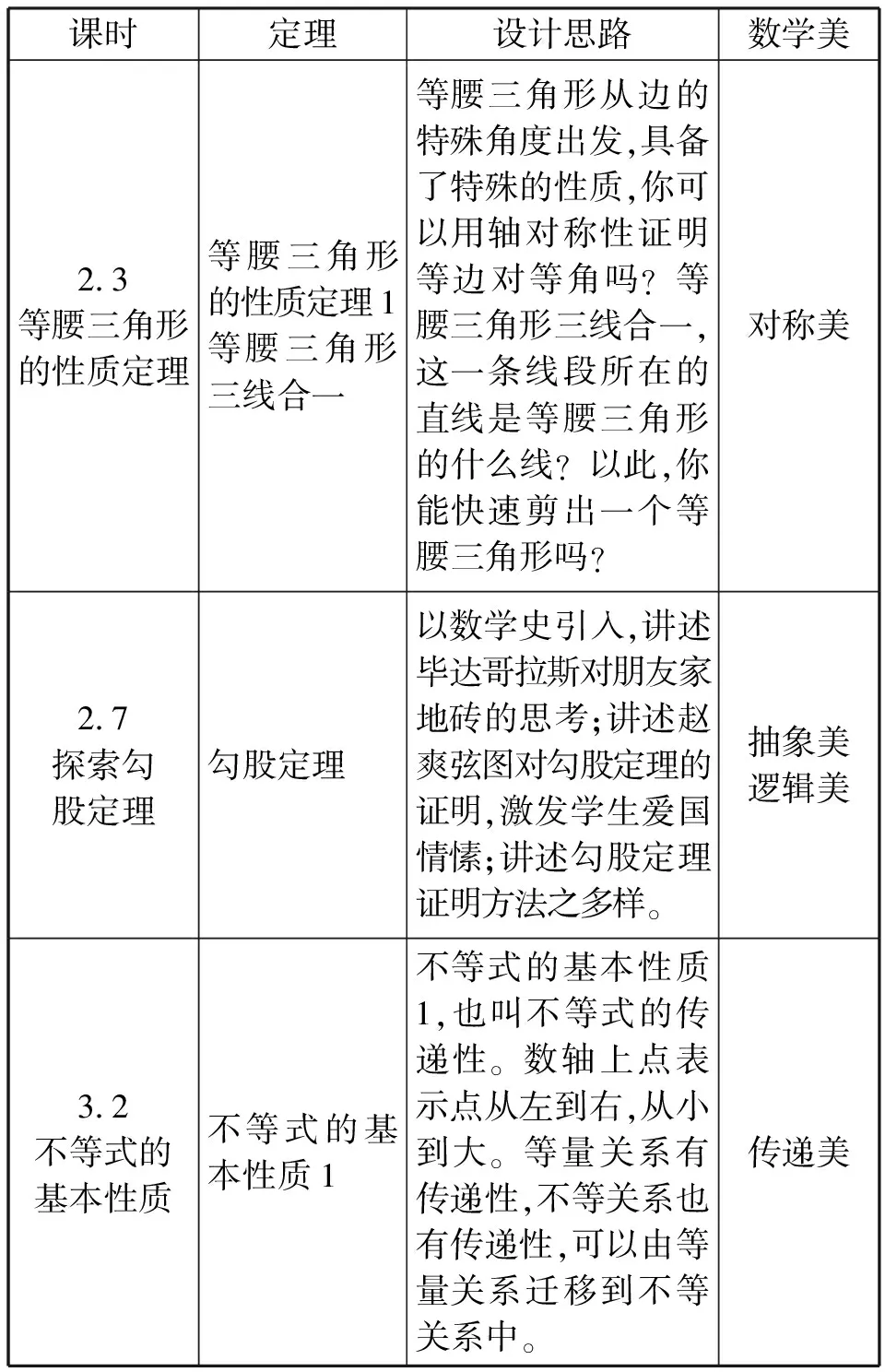

学科美育课程立足学科融合,着眼学生差异发展与未来成长,注重美育渗透,在五育统整合力中,提升学生语言美、行为美、秩序美、健康美、勤劳美等。学校挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质的美育资源,开启“美育+”系列课程建设、主题研讨以及融合教研等活动,挖掘学科本身之美,实现以美启智。

以数学学科为例,数学教师挖掘数学学科的美育融合。在教学内容上,有简洁美、对称美、统一美、奇异美、相似美、传递美等;在教学组织形式上,有逻辑美等。表2为李老师在教学实践中分析总结浙教版八年级上册第二章和第三章中蕴含的学科美育融合点。

表2 数学学科的美育融合

近几年,学科美育融合成为学校学术节的研究主题,学校以研促学、以研促教,以教研组为单位积极开展学科融合展示活动。2020学年,各教研组开设美育融合课堂,并作相关美育学科融合观点报告,如《吟诵品析美哉妙哉》(语文)、《数理至简大美不言》(数学)、《寓教于情润物无声》(英语)、《遇见科学之美》(科学)、《寓美于教育美之人》(历史与社会)和《展青春活力,塑健康之美观》(体育)等,呈现学科美育融合智慧。

2020年11月,杭州市上城区第二届学术节分论坛“为每一个孩子圆梦幸福人生——五育并举视域下美育融合课程研讨会”在本校召开。语文、戏剧、美术等三门学科教师共同组织了一节融戏剧、书法、绘画、朗诵为一体的美育综合展示课,很好地体现了学校五育融合视域下的学科美育融合。2021学年,学校组织青年教师开展美育融合课堂展示活动,各教研组更是大胆创新实践,通过融合式教研和课堂展示,打破传统学科教研模式,融合美育元素,从美育融合全科教学的角度重新审视课堂教学设计,培养学生欣赏美、体验美、实践美的能力。

(三)展·实践美育课程

实践美育课程积极创设校内外社会实践活动,开设延展美育的综合实践课程,为学生搭建美育提升舞台,在五育融合视域下,发展学生德、智、体、美、劳各方面能力,在实践活动中感知美、理解美、欣赏美、热爱美以及创造美。美育课程注重美的实践性和美的物化,主要开设以下三类延展课程,帮助学生在日常生活中做“学美的人”,在节展式活动中做“审美的人”,在研学式课程中做“寻美的人”。与此同时,实现美育学习从时间到空间的跨越。

1.主题式实践课程——“学美”的人

蔡元培曾提出:“欲养成公民道德,不可不使有一种哲学上之世界观与人生观,而涵养此等观念,不可不注重美育。”为充分发挥美育内在的德育功能,学校常态化开展主题式美育实践课程,把美育的“美”与立德树人的“德”有机结合统一起来,实现以“美”育人德,以“德”涵养“美”的美育工作机制。学校每月开展梦想主题活动,3月“阳光梦”、4月“职业梦”、5月“达人梦”、6月“学习梦”、9月“文学梦”、10月“活力梦”、11月“爱心梦”、12月“展示梦”,以学科主办、全员参与的方式为每个学生搭建“怀梦、追梦、圆梦”体验平台,系统性地开展德育工作,帮助学生形成积极向上的世界观、人生观和价值观。

我们借梦想主题活动,渗透美育,融合美育元素,多方位、多角度传递美的教育。比如,“阳光梦”,关注学生心理健康,借助系列心理活动,提升学生身心健康;“文学梦”,学生们吟诵经典诗词,在“诵”中体验诗词文化,演绎经典诗词,在“演”中传承诗词精神;“活力梦”,全校开展竞技和趣味双项组合的特色活动,学生们在操场尽情展现青春的健美体格。

学校每周的晨会结合梦想德育主题及季节特点,以社会主义核心价值观为引领,以提高学生审美和人文素养为目标,陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。根据每月梦想主题,挖掘美育特色和育人内涵、身边先进事迹精神、重大历史事件教育意义等,有教育意义、正向引导的相关内容,形成如拼搏之美、感恩之美、诚信之美、历史之美、节气之美、汉字之美等19个以美润德的晨会主题。

学校每月开展的梦想主题活动,是学校德育的重要手段,同时也是学校五育融合的重要载体。在8个主题梦想月活动中,从美的层面,以美的形式,展示美的内容,从而实现以美润德、以美启智、以美健体、以美育美及以美促劳。

2.节展式实践课程——“审美”的人

埃伦·迪萨纳在《审美的人》一书中强调日常生活中的重要之事,在整个人类历史中,艺术就是作为塑造和美化我们所关心的事情的强化手段和特殊行为而产生的。无论是仪式还是娱乐,艺术都鼓励人们参与,加入洪流,进入最佳状态。艺术是人类看待世界的第三只眼,艺术让人愉快,一旦学会了用艺术的眼睛看待世界,也就会自然而然地用这只眼睛省察日常生活、反观自我成长,从而在心灵上发现自我,在精神上获得丰盈。

节展式的日子让生活充满趣味,让平淡的生活衍生出新的意义。学校重视节展式实践课程,给生活以仪式感。节展式实践课程包括学校传统节日庆典,如元旦迎新等,还有具有学校美育特色的课程,如服装节、百人新春送福、毕业生书画展、迎新嘉年华等。

2020年学校嘉年华的主题为“情系德令哈,共筑教育梦”,参加嘉年华的除了全体师生外,还有各班家长代表。嘉年华共分三个部分:爱心捐赠、爱心拍卖和爱心义卖。其中,爱心拍卖的作品均为师生书画作品。在爱心义卖现场,学生们不仅穿梭在美食、手工制作、书市等各个爱心商铺间,也穿梭于不同时空。

埃伦·迪萨纳在《审美的人》中提到:“纯粹的感觉经验,无论是意识的还是无意识的,如果没有心理的中介,在美学上就是没有意义的。”在节展式课程中,学生不再是日常生活中的人,而是处于“狂欢”中的人,是“审美”的人,借助节展美育课程,可帮助学生不断提高审美能力,增强生活的审美情趣。

3.研学式实践课程——“寻美”的人

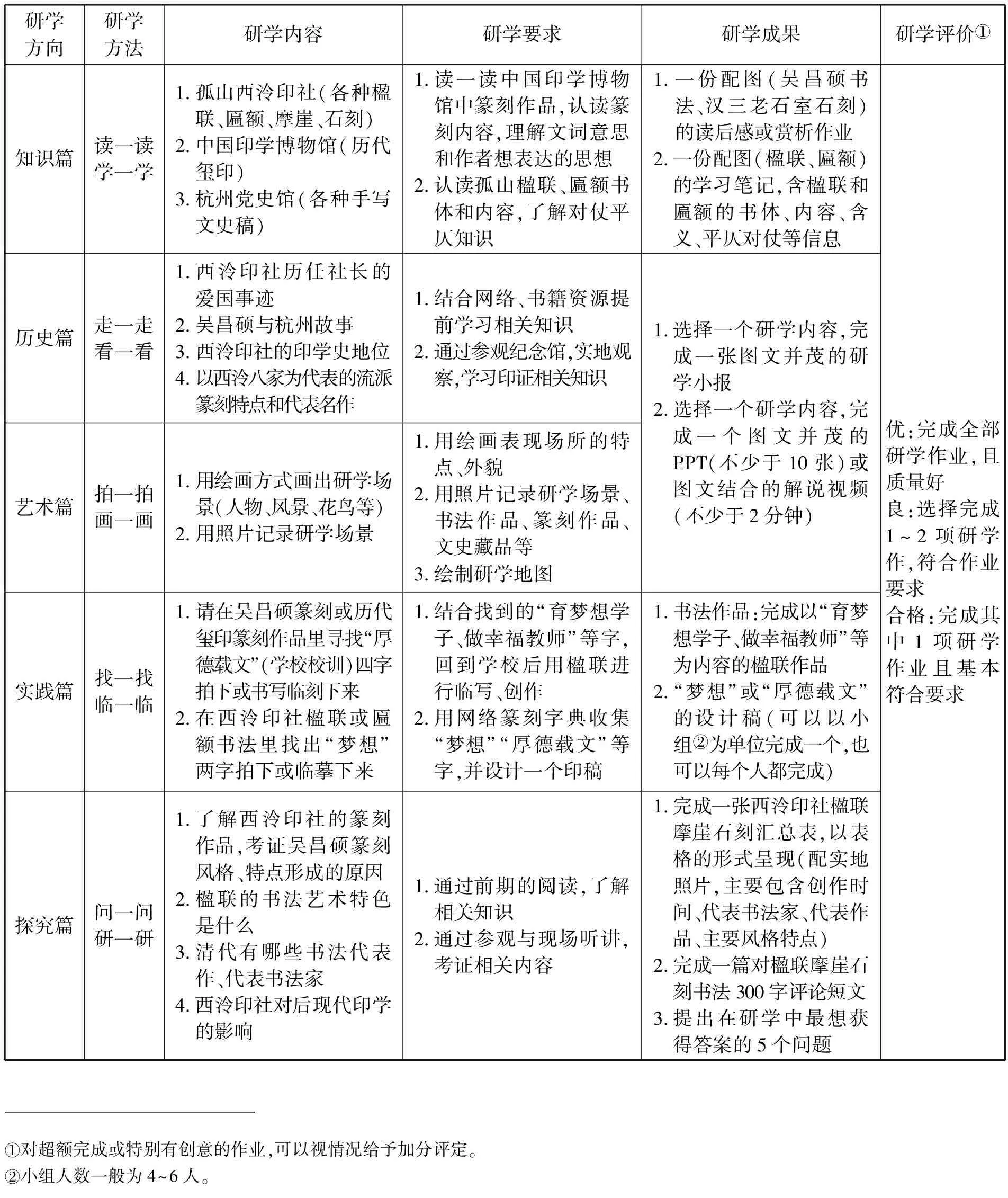

研学式实践课程是学校延展美育课程从时间维度到空间维度的跨越。“寻墨杭州”是学校美育课题的一个子课题,也是学校较具特色的美育课程之一。“寻墨杭州”书法研学课程让学生走出教室,融入大自然,感受自然之美、书法(篆刻)之美。研学内容包括名人、名碑、名馆、名帖、名摩崖和名联。具体主题包含碑刻、御书题字、楹联题字、书法相关技艺的探秘寻踪,杭州现代书法名人代表以及专业书法院校寻访。研学形式有集体研学和个体研学,表3为主题化的集体研学任务表。“寻墨杭州”书法研学,从点—线—面,形成立体式的书法研学地图(图2)。

表3 “春暖花开·寻墨杭州”——西湖北线(1)西湖北线:孤山西泠印社摩崖石刻、中国印学博物馆、杭州党史馆。书法研学任务表

图2 “寻墨杭州”书法研学地图

与此同时,鼓励学生了解书法名家的做人做事风格,学习其品德之美;在品读书法历史、书法作品内容时,了解文学之美;在书法模仿与拓印等活动中,感受劳动实践之美;在研学行走、运笔运腕中,体会强身健体之美。即在五育融合视域下,通过书法研学课程的学习与实践,实现学生在德智体美劳等方面的历练和提升。

二、打造泛在学习的融通式 学习场域

学校打破教室壁垒的美育学习场所,打造更广阔的融通式学习场域,增强环境育人功能,使无处不在的美育泛在学习成为可能。

(一)亮·学科互动学堂

升级学科教室,师生共同打造学科美育互动学堂。学生每天大部分时间都是在特定的教室内度过的,环境影响学生的行为模式和心境。学校创建学科教室,实现从物理环境打造浸润式的学科美育氛围,帮助学生全身心体验各学科之美,从而影响学生的言行。作为杭州市上城区中学生艺术教育基地,学校建有6000多平方米的体艺综合大楼,三楼和六楼两个大平层设有音乐和美术两大艺术课程教室,每个教室功能鲜明,满足不同课程需要。主题化、功能化的布置,为营造美育学习氛围创造了条件,满足了核心美育课程实践的物质基础。

(二)精·校园情景学堂

校园是学生学习和成长的重要场所,校园文化建设是人的本质力量的体现。校园建筑及可能的艺术品蕴含着人的本质力量并深刻地体现人的观念,如学校文化观念等,都可以给人以审美的感受和体验。努力践行校园文化建设,让校园人文景观尽显张力,发挥环境美育功能。让学校的每一面墙都会说话,从学生视角出发,与学生共同创设适宜其学习和生活的美丽校园新空间,让学生体验校园之美,努力实现校园空间环境的审美浸润,让一品一物皆是美育,并激发学生的积极主动性,增强与环境的互动性。

学校设有音乐空间,三角钢琴、音乐唱吧唾手可得,让“美”听得见;设有美术空间,阶段性展出学生书画作品,让“美”看得见。以梦想为主题,打造“五类十景”融五育的校园景观,五类指学校文化之美、道德情操之美、榜样梦想之美、精神传承之美和自然景观之美。十景具体包括:校训石、梦想墙、选择石、校史长廊、梦想画廊、桃李园、院士书架、紫藤飞瀑、书法文化廊、桂花语林。

如展现学校文化之美的选择石,由2017届毕业生吴飞欧书写,“选择”来自学校选课走班核心理念“尊重、选择、成长”之一的“选择”理念。展现道德情操之美的梦想画廊,则是为心怀梦想的学子们搭建。在这里已举办10余次校内外书画展览,苏士澍、吴山明、王冬龄、骆恒光、鲍贤伦、赵雁君、沈浩等书画名家都曾到场指导。再如榜样梦想之美的院士书架,由本校院士校友提出并创建,以院士精神引领学子追求科学高峰,以榜样文化引领学子成就最好的自己。让学生置身于有故事的校园文化中,实现以美化人,以美育人。

(三)通·社会体验学堂

充分利用博物馆、美术馆、纪念馆等城市各类场馆美育资源,从校内小课堂走向社会大课堂,打造社会体验学堂。学校积极延伸学生美育实践新空间,学生走进杭城各大博物馆参加社会实践活动,做志愿讲解员,用审美视角关注社会、感恩社会;走进敬老院投身志愿者服务,塑造高尚人格;结合中国传统文化,参与一年一度写福送福活动;跟随书法研学线路,寻墨杭城。在美育实践中,学校集点成线、集线成面,绘制完成一张杭州书法研学地图。

在书法研学实践过程中,系统性拓展学生校外美育场域,帮助学生在五育融合中,用脚丈量书法美育实践路线,在社会公共道德与中国优秀传统文化的生动实践体验中,提升核心素养,养成良好品德。

鞠玉翠曾提到“立美教育”,即重视日常生活实践中的立美与审美体验,可以大大活化和拓展对美育乃至教育的理解。学校通过融通式学习场域打造,发挥环境美育潜移默化的作用,打造校内环境,拓展校外场域,同时发挥家庭美育作用,在润物细无声的过程中,帮助学生体验美和感知美。

三、创设具身认知的融适式 学习样态

宁本涛在《美育建设的价值逻辑与实践路径》中提到,具身认知是美育建设的心理学基础。具身学习提倡由直接给予知识转向帮助学生体悟知识,而这种体悟只有以一种赏心悦目的美的方式呈现,才可以让枯燥的知识学习变得愉悦而美好,这也是五育融合的教育体系倡导的方法。

学校结合学生个性特点,关注学生美育学习的适切性,注重美育学习真实发生,发挥学生具身认知,创设沉浸式、探究式、创生式的融适式学习样态。

(一)沉·沉浸式学习

德国哲学家、美学家格诺特·波默从生态学角度解析美学,提出“气氛美学”。他认为:一切“气氛”制造的活动都可视为审美活动。这里的“气氛”并不是对周围环境的主观感受,也不是空间里的客观存在,它介于主体和客体、感知者和被感知者之间,即由客观因素和主观因素互相作用产生,而此过程正是创造审美价值的活动。在融通式学习场域中,通过制造“气氛”,帮助学生进行沉浸式美育学习,在学科互动学堂和校园情景学堂中,探索身体与世界的感知和回应。

杜卫在《美育论》中提到,在美育活动中,教师不能按部就班地直接启动学生的审美表现。教师可以通过激发学生的审美表现动力来推动和组织美育活动。创设审美氛围则是诱发表现力的一个基本方法。比如,美术教师在讲授《手绘校园风景》一课时,不再受课堂有限的时间和空间限制,带着学生置身于大自然的美景中,创设审美氛围,将课堂搬进校园,帮助学生在沉浸式的情境中发现美、创作美。

另外,丰富教育形式,改变传统的知识获取方法,可以注入更多审美情感的体验。比如:在语文教学中,通过书画作品展示诗歌内容,帮助学生理解诗词,体会意境;在英语课堂中,以戏剧表演形式帮助学生更好地体会文本,理解角色说话意图和情绪;在数学课堂中,展示毕加索的抽象派画作,让学生理解几何图形生动的一面。

例如:美育融合的语文课堂《寻求之美·觅秋之韵》。

背景:语文教师郭老师发现,在前期诗歌学习中,学生通过诗歌鉴赏、诗歌朗诵,对诗歌情感与内涵的体会、结构与形式的感知有了较为系统的学习。但是学生对诗歌创作有一定的陌生感,如何将直觉、灵感和内心的感受与联想的内容进行诗歌化的表达,需要教师提供较为充分、易于上手的创作方法指导。

设想:借助艺术表达手法,在沉浸式的融合情境中,让学生体会卡农技法,感受诗歌中的重章叠句与舞蹈卡农的美感,从而使学生吟出秋的味道与意蕴、舞出秋的色彩与节奏,欣赏秋天之美、觅得秋天之韵。

教学过程共分四个环节。寻秋之景:回顾秋天诗句,营造诗意之美。写秋之美:评价同伴习作,初探创意之巧。吟秋之味:修改升格小诗,配乐吟秋之韵。觅秋之韵:搭建融合桥梁,评价美育成果。

教师感言:通过浸润式美育融合课堂,我尝试了一种新的教学思路,打破学科壁垒,整合教学内容,拓宽学生视野,从不同角度感受秋之美、寻秋之韵,真正让学生感受了一场审美之旅。课堂上,以银杏叶为灵感贯穿始终,让学生无时无刻不感受到秋之美。此外,学生获得了一次变“美”妙计。学生学会了如何升级诗歌之美;从时间、空间的卡农编舞技巧中体验节奏之美;在融合情境中吟出秋的味道与意蕴、舞出秋的色彩与节奏,欣赏秋天之美、觅得秋天之韵。

在这堂语文诗歌教学课堂中,音乐教师的出现即是格诺特·波默提到的“绽出”,“气氛美学将注意力从事物所再现的‘某物’(what)转移到了事物‘如何’(how)在场”,两位教师创设的美学气氛极大推进了整节课的教学目标达成。

(二)探·探究式学习

在黑格尔的美学概念里,美的本质都是由它自身生发出来的,而不是由外力造成的。新课标提出教学的主要手段是学生的自主性学习,因此,在五育融合的教学中,教师需要积极发挥学生的主体性和能动性,鼓励学生进行探究式学习和体验性学习,在课堂中创设良好的探究式学习内容和氛围,发挥学生的创造性。例如:数学与化学融合课堂“元素之美”。

2021年5月,数学教师王老师和科学教师袁老师开展了一次数学与科学融合的探究式学习“元素之美”,教师鼓励学生从数学独特的角度来看物质的组成,从而更加深刻地理解物质结构决定物质性质这一概念。

教师引导学生进行小组内部成员之间合作和各个小组之间合作,得到更多的化合物。学生在探究过程中感受元素的独立、合作、变化和贡献之美,也从身边的事例体会到人的独立、合作、变化和贡献之美,立志做一个对社会有贡献的人。在整堂课上,教师之间的合作给学生们起到了一个良好的示范作用,学生亲自体会师生间合作和学生间合作。同时,动用眼、鼻、耳和手等多器官从视觉、嗅觉、听觉和触觉等多方面欣赏美、感受美和创造美。

(三)创·创生式学习

席勒认为,美育是培养人的理性与思维的手段。朱光潜认为,美育可以激发人的想象力,是发展人的个性、激发潜能的独特教育形式。未来的社会是创新能力和科技实力的比拼,因此,灵活的思维和丰富的想象力是学校创新教育中必不可少的要素。

美育不仅在于欣赏美和体验美,更在于创造美。学校鼓励学生们进行实践创新和生成,在欣赏美、体验美和创造美的过程中,不断经历探索、反思、感悟、内化、外化等,增加学习的社会性、互动性、开放性、真实性和情境性。

2021年正值中国共产党建党100周年,在学习“红船精神”实践项目中,其中一个小组手工制作了一艘红船模型。在美术教师毛老师的指导下,学生们从制图到实物,一步步完成了一艘栩栩如生的红船。在2021学年第一学期的开学典礼上,这艘红船“驶入”开学典礼现场,学生们将书写好的梦想折成小船汇聚在大船之内,开启新学期旅程。借助美育实践活动,独具特色的梦想启航仪式让学生们更加坚定信念,为实现自己的小目标而努力奋斗。

理查德·佛罗里达在《创意阶层的崛起》一书中提到,当今时代属于创意经济时代,“创意阶层”具有创意精神,即重视创造力、个性、差异性和实力。未来的学生将是科技、建筑、设计、艺术、服务等各行各业中的一员,美育创生式学习为“创意阶层”提供了土壤。

四、探索五育融合的融汇式 美育评价

学校探索开发融汇式评价机制,结合表现性评价、学分制评价和画像式评价,实现对学生美育素养的综合性评价。

(一)表现性评价

在美育三大课程推进过程中,最能直接表达学生美育成果的即为学生作品,学校开展各级各类“静态展示+动态展演”的美育作品展示,因此表现性评价是美育学习中的一大评价方式。2021年4月,学校以“红心向党”为题举办第四届毕业生书画展,用书法、篆刻、绘画等多种创作形式,组织100人次,创作100件作品,献礼中国共产党成立100周年。

除一年一度的毕业生书画展之外,借助梦想画廊、美育空间个人书画展、一年一度的“六中墨缘杯硬笔书法比赛”等作品展示让校园的每一面墙都富含美育气息,通过艺术作品彰显美育特点。

动态展演包括全员常态化展演和专项竞赛。全员常态化展演,如与八大德育主题结合的德育活动,人人参与五育融合下的美育互动。每周一的晨会由各班围绕美育主题进行展演,展演形式包括朗诵、戏剧表演、舞蹈、合唱等,用多种艺术表达形式,进行主题式动态展示。专项竞赛主要包括人人参与的学校主题式美育竞赛活动和部分学生参与的上级行政部门组织的各类美育活动。

(二)学分制评价

学校作为课改先行校,在学科教学中一直使用学分制对学生进行学业水平评价:过程性评价为30%,期末成果占70%,总评为100分。总分在90分以上的为A,大于等于80分而小于90分的评为B,大于等于60分而小于80分的评为C,60分以下的评为D。最后学分计算方法为:等级系数(A、B、C、D分别为1.0,0.8,0.6和0)×1学分。

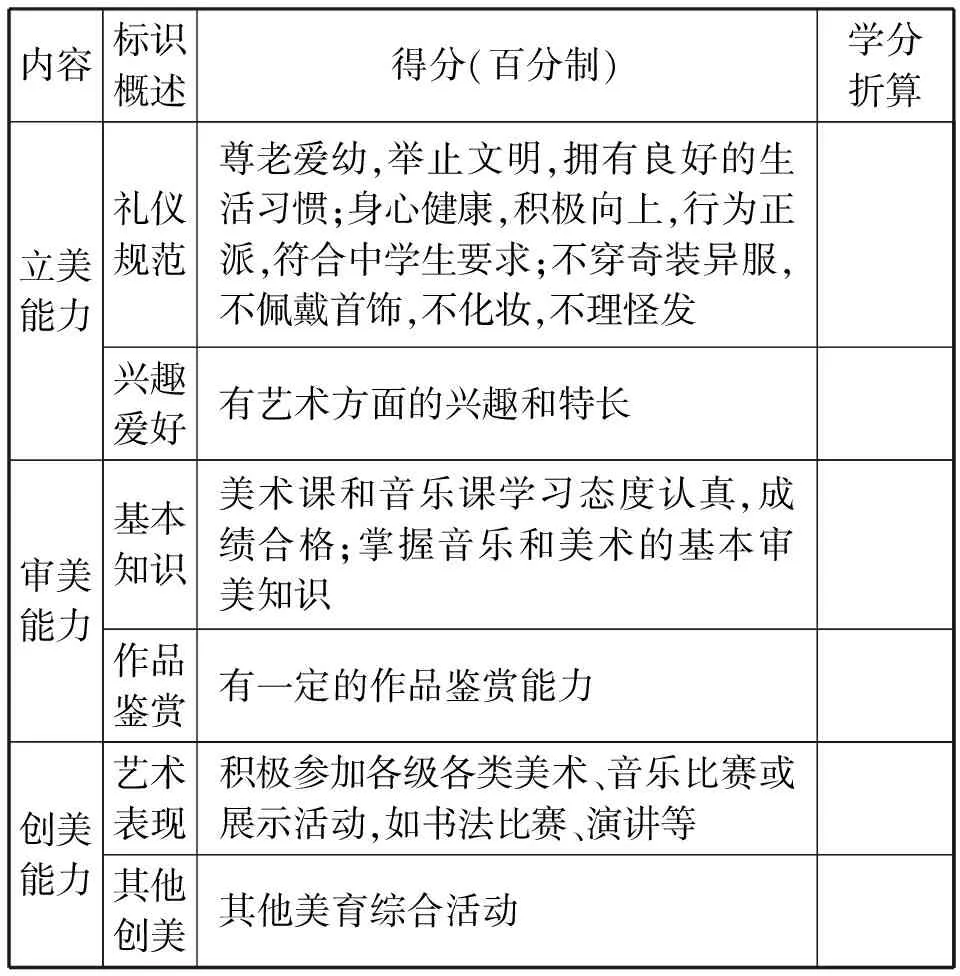

在美育实践过程中,学校研发美育量化评价内容,以学分制形式进行量化体现(表4)。将学生的审美情趣、兴趣爱好、性格气质、身体健康、礼仪等均纳入审美教育的评价范畴。融汇式评价机制注重评价学生在综合活动和学科融合学习中的立美、审美和创美能力。

表4 学生美育评价量表

学分制评价方式给予学生一个美育可视化的参考内容,学生以此为努力方向,做好个人美育学习和实践。

(三)画像式评价

目前,学校正在进行智慧校园建设,借助钉钉平台,从智慧教学环境、智慧教学资源、智慧教育教学管理、智慧办公管理、智慧校园服务和智慧校园大脑等,依托硬件设施设备的改善、提升,加强专业学科教室建设,加大信息化投入,转变学教方式,形成数智校园模式。每个教室门口设有电子班牌,可随时查看与更新班级学生信息。用“导师E手册”代替原来纸质的《导师手册》,借助丰富的数字资源库,记录并化解学生成长中的困惑,为学生提供多元个性化支持。在美育校本探索过程中,为每个学生建立美育学习电子成长档案,将学生的美育表现和学分以画像的形式得以体现。

五、研究成效与反思

(一)形成一种“五育融合”的学校美育实践模式

在美育实践过程中,学校逐步形成具有校本特色的美育探索路径,即从课程体系、学习场域、学习样态和评价方式等四个方面进行探索实践。

通过三类美育课程构建一个以生为本的融合式课程体系,核心美育课程聚焦美育本位,注重提升学生艺术修养,为学生提供丰富多样的课程,以及常练、展练的机会。学科美育课程聚焦学科,借助美育视角寻找学科本身之美,帮助提升学科综合素养。实践美育课程,帮助学生在综合实践课程中,做“学美”的人、“审美”的人和“寻美”的人。打造一种泛在学习的融通式学习场域,注重校内校外美育场域的创设,系统推进美育建设。创设一种具身认知的融适式学习样态,在沉浸式、探究式和创生式美育学习中,形成一种五育融合的融汇式美育评价。人的全面发展和人格的完整性是美育理论和实践的出发点和归宿,美育关心人的生存和发展、尊重个性发展、促进个体的情感解放和精神自由。在学校美育实践过程中,学生借助美的手段,感受美的内容,很好地实现了以美润德、以美启智、以美健体、以美育美和以美促劳。

(二)创建一种“全员向美”的融合性校园文化

杜卫在《美育论》中提到,“美育的一个重要特征是它的过程性”。生命活动的意义在于过程之中,而机械活动的价值在结果之中。美育作为促进个体情感生命成长的教育,它的目的、功能与价值均实现于美育过程之中。在课题研究整个推进过程中,无论是在教学还是在校园生活中,全体师生共同参与,创建了向美而生的校园文化。

1.打造了美育融合的教学氛围。教师以美育的视角看待本学科教学工作,教研组活动突破学科教研壁垒,尝试学科间的融合教研。如从科学的角度分析抛实心球运动背后的逻辑美;在语文课堂中,运用舂米杵、筛子等道具演出《杵歌》,让学生们感悟劳动歌舞之美;在学校智慧农场,学生们测量菜地面积,在具身认知中真实体验,提升审美素养和人文素养。在过去的一年多时间里,教师们有多个美育相关课题立项区、市级课题。学生作品《大国少年》在2022年“迎亚运”杭州市中小学生街舞大赛中获中学生甲组一等奖;在2022年第25届杭州市上城区艺术节中,四名学生在校园歌词歌曲创作中包揽了一、二、三等奖;《踏歌起舞》获杭州市一等奖;多名学生在篆刻、书法、绘画、团体速写等项目中入列一、二、三等奖。

2.形成了美育气息浓郁的校园生活。在五育融合的氛围中,从课程设置到活动开展,全校范围内形成了全员向美的融合性校园文化。正所谓生活不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。全体师生时刻从寻找美、发现美和创造美的视角看待校园生活。如在银杏叶飘零的日子里,学生们拾起一片叶子,书写梦想和祝福,或做成一张书签夹在书中,或组成几个大字倾诉共同目标。此时,银杏叶承载着希望,也承载着生活的美好。生活是美育的源泉,美育即生活,生活即美育。

3.增强了美育实践的校际合作与互动。学校的美育实践走出校门,走向周边社区和其他兄弟学校,实现美育的外溢。在每年新春佳节来临之际,师生共同书写“福”字,将其赠予周边的社区和单位,传递学校文化。学校与小学、高中做好美育对接工作,2022年4月挂牌成为中国美术学院社会美育实践基地。

(三)提出一种“美育未来”的提质强校育人理念

学校以杭州市公办初中提质强校试点学校为契机,在已有选课走班课程改革基础上推行新一轮“大美育”教学改革,实现五育融合,特色强校,提出了校本特色的美育强校育人理念。

学校提出的“美育未来”,包含了学校特色的三大涵义:一为以“美”育未来,即通过美育,实现以一育促全育,达到育学生未来的目的;二为“美”——育未来,育人是一件美好的事情,我们以美的方式追求美好的教育,立足于美育,通过“美的视角”和“美的行为”促成学生的美好未来;三为“美育”的未来,学校不仅在努力实践美育,更是在实践中一起践行和展望“美育”之未来。

当然,在实践过程中,我们也发现了一些待完善和需要改进之处,比如如何升级“寻墨杭州”,走向“寻墨浙江”等系列;如何进一步做好中国美术学院的实践基地工作。另外,在美育评价中,亟需加快推进数智校园建设,教师要学习运用数智功能,更细致科学地做好评价工作,让数智校园赋能美育。这是一条学校正在探索,也将一直探索下去的道路,在美育道路上,为每一个学生的幸福人生圆梦!