生物养育法联合赋能教育在初产妇母乳喂养中的应用

许银各,李雪燕,刘会巧

(1.东明县妇幼保健计划生育服务中心 山东东明274500;2.菏泽医学专科学校附属医院;3.菏泽市立医院)

母乳喂养对婴儿生长发育具有重要作用,包括增强免疫力、降低慢性疾病发生率等,喂养方式安全可靠[1-2]。多数产妇在产褥期不能及时调整角色转变心态,发生产后抑郁,心理上出现“暂时性”退化,同时,在家庭、社会及母婴关系中更容易引起心理甚至行为冲突,对产妇及家庭有一定程度的影响[3]。生物养育法又称为半躺式哺乳,它不仅体现在哺乳姿势,也是反射、环境、婴儿神经发育等的系统整合。生物养育法中产妇形成自然舒适姿态,婴儿与产妇面对面完全亲密接触,通过刺激婴儿原始反射条件使其产生寻乳、含接、吮吸等系列自然母乳动作,同时,产妇舒适姿态也能在所能承受范围内进行支撑,将婴儿与母亲作为一个整体,促进两者情感纽带[4]。赋能教育通过不同阶段健康教育,加强产妇执行力,提高其主观能动性,进行多方位指导,达到提高母乳喂养率的目的[5]。本研究探讨生物养育法联合赋能教育对初产妇母乳喂养、产后并发症的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年1月1日~2021年1月31日产科收治的326例初产妇。纳入标准:①足月分娩,且均为单胎妊娠;②首次妊娠;③无严重乳头疾病或营养不良。排除标准:①合并心、脑疾病或免疫系统等疾病;②合并严重妊娠并发症;③拒绝行母乳喂养;④新生儿患严重并发症或先天性疾病;⑤患精神疾病;⑥无法取得随访配合。按照随机数字表法分为常规组和对照组各163例。对照组年龄22~35(27.51±2.26)岁;分娩方式:自然分娩110例,剖宫产53例;受教育程度:高中及以下89例,大专及以上74例。观察组年龄22~35(27.34±2.15)岁;分娩方式:自然分娩112例,剖宫产51例;受教育程度:高中及以下90例,大专及以上73例。两组年龄、分娩方式、受教育程度等资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》伦理学要求,患者及家属知情本研究并自愿参与。

1.2 方法 对照组采用常规健康教育。观察组在对照组基础上采用生物养育法联合赋能教育:①建立“专项护理小组”。包括产科副主任1名、新生儿科主任1名、产科主管护师2名及产科护士6名;产科副主任和新生儿科主任为护理顾问,指导2名主管护师查找国内外文献并在循证护理基础上制订护理计划,制订培训方案后指导护士进行知识理论及技能培训考核。②产前健康教育。产前1~7 d采用生物养育法联合赋能教育为产妇及家属进行健康教育。评估产妇心理状态和身体状况;发放生物养育及赋能教育健康教育手册,告知产妇及家属母乳喂养的益处,告知产后乳房及机体变化,并指导产妇乳房护理方式;进行生物养育法母乳喂养情景式表演,产妇扮演者以自然、舒适方式半躺,将靠枕置于腿部或背部等适当位置,做到无需给予婴儿任何压力情况下维持其姿势,做到“胸贴胸、腹贴腹、下颌贴乳房”。③产后实施阶段。产后1~7 d实施第1次生物养育过程,由培训合格护士指导,将床头抬高30°~40°,嘱产妇家属帮助其维持舒适半躺状态;将出生婴儿穿戴完整后趴放在产妇身体上,使产妇及婴儿肢体亲密接触,刺激婴儿吮吸本能,依靠原始反射运动进行第1次自主吮乳;全过程中指导产妇母乳中存在的问题,包括身体姿势、婴儿保护及周围环境;生物养育母乳结束后指导产妇按摩乳房,并与产妇进行沟通。每次生物养育法展开时护理人员需全程陪伴,确保产妇操作正确,并时刻关注产妇情绪及新生儿生理状况。④建立“专项护理”微信群。出院后在群内发布保持乳汁、乳房护理及喂养知识文件,进一步进行出院指导。两组均护理7 d。

1.3 观察指标 ①比较两组产后首次泌乳时间及产后1、2、3 d泌乳量。②采用母乳喂养自信心量表比较两组护理前、护理后及随访3个月自我效能,包括内心活动(母乳喂养态度、信念)和技能(母乳喂养技能、原则认知)2个维度,每个维度分别包含15个条目,总分30~150分,分数越高表示个体母乳喂养自我效能感越高[6]。预调查Cronbach′s α为0.774。③比较两组护理前、护理后及随访3个月产妇角色适应度,包括婴儿对产妇生活影响、产妇角色幸福感、婴儿日常生活照顾能力及信念共4个维度,16个条目,每个条目采用5分制,总分为80分,64~80分为良好、48~63分为一般、≤47分为差[7]。预调查Cronbach′s α为0.781。④采用爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)评估两组产妇护理前、护理后及随访3个月抑郁状态,总评分0~30分,<9分为无抑郁状态,表示正常;9~13分为可能存在抑郁状态;>13分为肯定存在抑郁状态[8]。预调查Cronbach′s α系数为0.762。⑤比较两组产后并发症发生情况,包括产后出血、尿潴留、乳房肿胀、贫血及便秘。

2 结果

2.1 两组产后首次泌乳时间及产后不同时间泌乳量比较 见表1。

表1 两组产后首次泌乳时间及产后不同时间泌乳量比较

2.2 两组不同时间母乳喂养自信心量表评分比较 见表2。

表2 两组不同时间母乳喂养自信心量表评分比较(分,

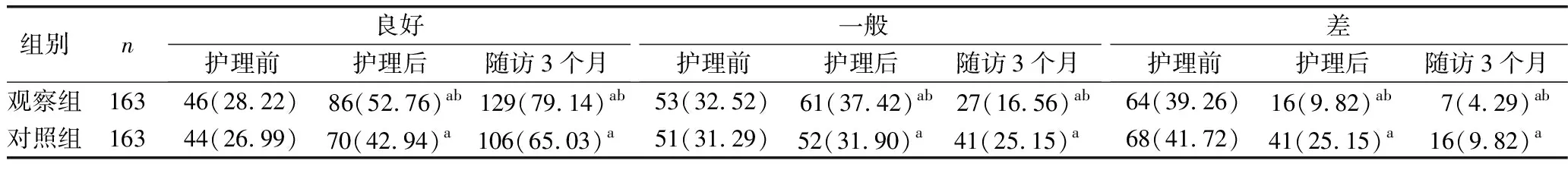

2.3 两组不同时间产妇角色适应度情况比较 见表3。

表3 两组不同时间产妇角色适应度情况比较[例(%)]

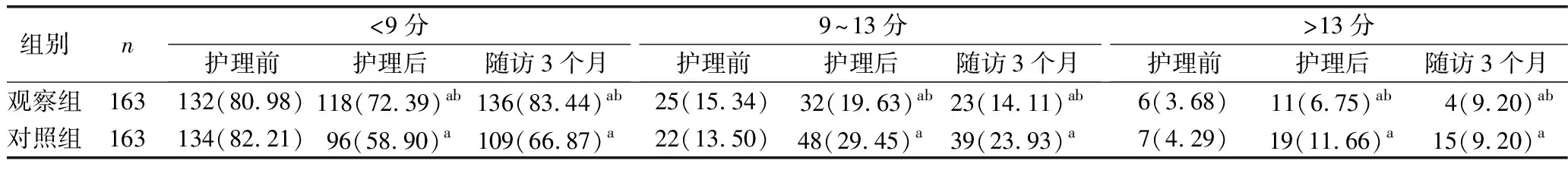

2.4 两组不同时间EPDS评分情况比较 见表4。

表4 两组不同时间EPDS评分情况比较[例(%)]

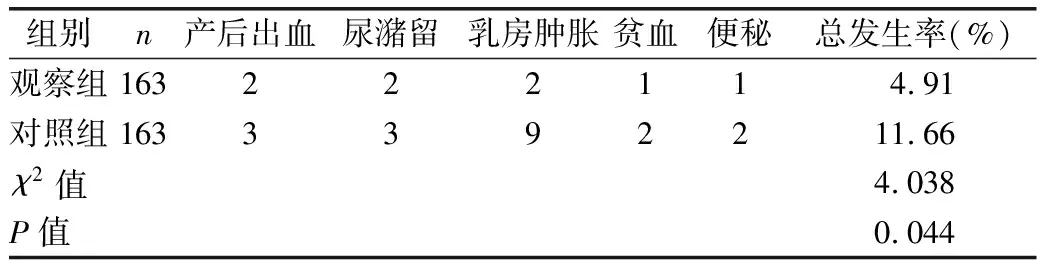

2.5 两组产后并发症发生情况比较 见表5。

表5 两组产后并发症发生情况比较(例)

3 讨论

母乳喂养是一种传统的喂养方式,有相关研究表明,初乳中含有有丰富的抗体与免疫活性物质,但大多数初产妇没有妊娠经验、缺少母婴健康相关知识,易产生慌乱、紧张情绪,加之首次妊娠不能及时因身份转换调整心态,易发生为产后抑郁、焦虑等不良情绪,不仅不利于产后健康恢复,也给新生儿及家庭带来一定影响[9]。初生婴儿具有多种原始神经反应,从嘴唇到肢体的运动,都在向母亲传递需要进食的信息,但初产妇对初生婴儿照护能力与知识了解较少,在对新生儿照护过程中存在各种不足,包括新生儿睡姿、溢奶、腹泻、皮肤护理、母乳喂养姿势及自身乳汁分泌问题等,均会影响初产妇照护信心。

生物养育法将婴儿与母亲肢体覆盖,在适当环境下激起婴儿自然母乳反射条件,创造出良好母乳环境,同时也促进新生儿与母亲亲密接触,增进情感交流,利于婴儿认知及大脑神经功能生长发育,提高母亲喂养信心,产生正向激励[10]。赋能教育以个体为中心方式,分化多层次阶段帮助其进行自我管理,用于初产妇可激发其潜在行为能力及责任感,产生自主积极性,有利于提高母乳喂养意愿。

本研究中,观察组首次泌乳时间短于对照组(P<0.01),产后1 2、3 d泌乳量均高于对照组(P<0.01),观察组护理后及随访3个月母乳喂养自信心量表各维度评分、产妇角色适应度均优于对照组(P<0.05),护理后及随访3个月观察组抑郁状态低于对照组(P<0.05),观察组产后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。表明生物养育法联合赋能教育有利于提高初产妇产后母乳喂养意愿,减少产后并发症。其原因在于:建立生物养育法联合赋能教育“专项护理小组”,能有计划定制相关培训流程,在客观事实基础上保证试验有效性。产前健康教育可使产妇及家属对母乳喂养优点和必要性有初步了解,降低部分初产妇因害怕、紧张等对母乳喂养产生抵触情绪。告知产后乳房及机体变化,进一步降低产妇紧张情绪,使之提前做好心理准备,提高产后指导依从性。进行生物养育法母乳喂养情景式表演可使产妇进一步理解生物养育含义;实施生物养育喂养方式可使婴儿与母亲产生亲密接触,产妇半躺姿势与传统卧位相比可降低长时间母乳喂养导致身体疲劳、手酸等情况,也与人体生理解剖结构相符。同时,生物养育法可使婴儿与母亲建立肢体及心理情感,加深婴儿对母亲依恋程度,降低产妇身份转换压力,提高母乳喂养意愿与自我效能感[11]。此外,生物养育法加深婴儿与母亲情感的同时也提高了母乳喂养效率,缓解家庭压力,避免产妇产后抑郁情况发生。赋能教育通过不同时间阶段给予产妇相应指导步骤,帮助其尽快建立母亲角色思维;指导产妇学习母乳喂养技巧并纠正其错误行为,出院后发布相关喂养知识文件,巩固产妇相关知识及技能,对产妇母乳喂养认知有深刻教育意义,提高产后母乳喂养意愿。

综上所述,生物养育法联合赋能教育可提高初产妇母乳喂养意愿与自我效能感,且产后并发症发生率低,具有推广意义。