应用于大水面养殖的精准起捕设备结构设计与分级试验

游洋,王萍,张华,曲晓玉,冯德军,桂福坤

(1.浙江海洋大学国家海洋设施养殖工程技术研究中心,浙江舟山 316022;2.浙江海洋大学海洋科学与技术学院,浙江舟山 316022;3.浙江海洋大学船舶与海运学院,浙江舟山 316022;4.浙江海洋大学水产学院,浙江舟山 316022)

大水面养殖是指利用海洋、湖泊、水库等水域开展养殖的一种总称。近年来国家出台了《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》,保障了大水面养殖的发展空间,推动了大水面渔业发展,促进了大水面养殖转型升级。通过养殖而获取的优质海产品正逐步成为人们餐桌上的主角,而“吃鱼难”的问题也转变成如何“吃好鱼”,消费者更多地要求鱼规格统一化,品质不受损,鲜活程度高[1-2]。现有的大水面养殖多使用围网、刺网、张网等传统捕捞模式进行起捕[3-5],这些起捕模式都为大批量起捕,人工成本高且耗时多,在起捕过程中多使用网目密度高的网衣直接起捕,在提拉过程中网目会产生形变对鱼体造成擦伤,使养殖户难以根据市场需求进行定量、定规格捕捞;而钓捕、笼捕等小批量捕捞模式捕捞量少、无法分级捕捞。因此研发按需、定时、暂养、损伤小的起捕设备对大水面起捕具有重要意义。

目前常用的分级捕捞装置精准分级大都采用先起捕、后分级的模式,使用手动分级和机械式自动分级设备进行分级,整个捕捞过程中易使鱼体损伤、易脱水造成鱼体二次损伤,对品质造成显著影响[6-7]。国内外学者对水中分级进行了研究,JOHNSONS,et al[8]设计了刚性的铝制分级栅和“Flexi-Panel”的柔性分级栅,都是安装在地拉网上用于分离鱼,需要渔船牵引,操作复杂,不适合大水面养殖;鲁伟等[9]研制的PVC管柔性格栅分级装置应用于网箱养殖,具有分级捕捞的作用,但这种设备绑在网衣上,分级区域较小,部分鱼会从分级结构的底部逃出;郑国富等[10]设计出了一种刚性棱台框架,分级栅格使用PVC 管制成,但是在分级过程中网衣易发生变形影响分级效率;陈晓龙等[11]针对大水面设计了一套通过改变网衣网孔大小逐级进行调控的起捕装置,但依靠改变网孔进行分级,直接提拉网衣起捕,对鱼易造成损伤。在已有的研究中,通过分级栅分级的效率明显优于网孔分级,但在分级栅间距的设计时通过拟合体重和体宽的关系,根据所需体重计算出体宽[12-13],直接将体宽设计为分级栅间距,没有对体宽和分级栅间距的关系进行系统的研究。此外,目前分级只能筛选大于某一规格的鱼,无法精确筛选体宽为具体某一规格或者某一区间规格的鱼[14-15]。

综上所述,目前的研究及实际生产中,大水面养殖起捕存在起捕量难控制、鱼体损伤难解决、渔获物规格不一致等问题。本文根据大水面起捕的要求,设计了一套通过改变分级栅间距控制鱼类体宽的起捕设备,可以起捕大于某一体宽的鱼类。对起捕设备的结构和工作原理进行了介绍,通过小尺寸试验研究分级栅间距与鲈鱼体宽的关系确定分级栅设计原则,针对分级栅无法筛选单一规格或某一区间规格的鱼,提出了具有无级可调功能的双层分级结构,通过实验室试验验证双层结构的可行性,为未来大水面养殖高端起捕提供参考。

1 结构与工作原理

1.1 设备结构

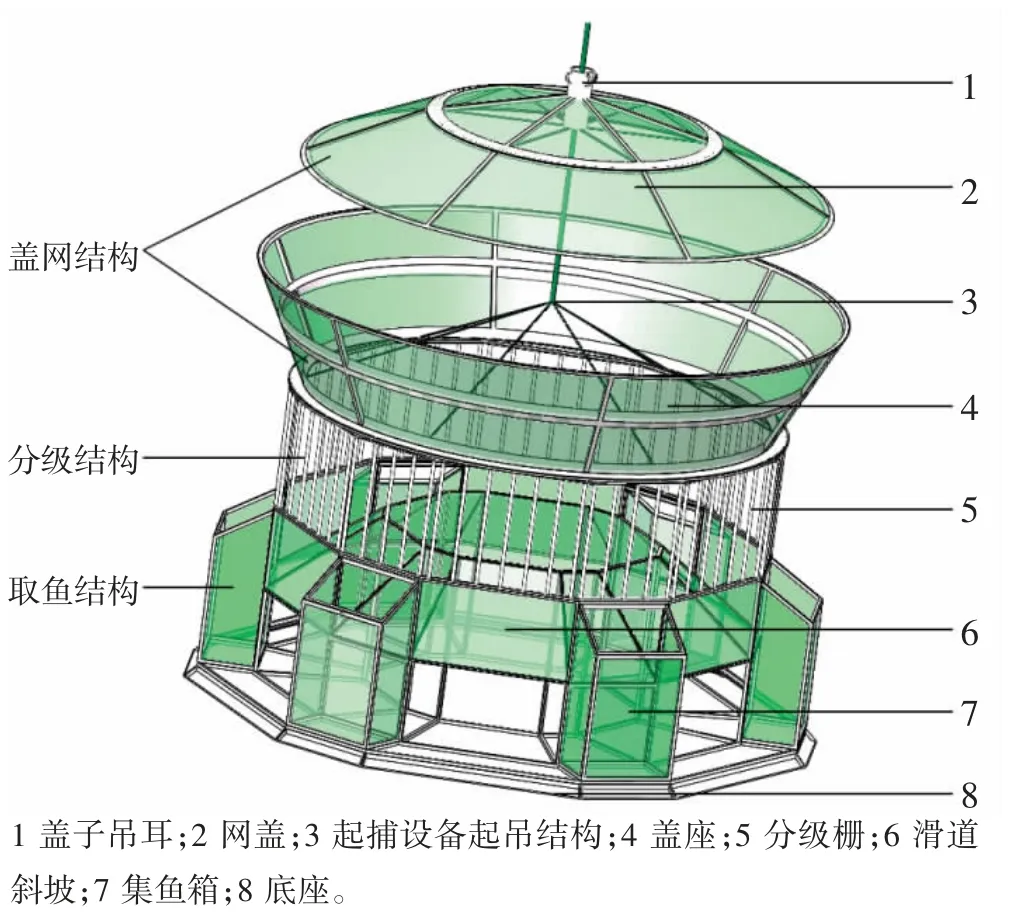

本研究设计的养殖精准起捕设备主要由盖网结构(网盖和盖座)、分级结构(分级栅)、取鱼结构(集鱼箱)3 部分组成,图1 为大水面养殖精准起捕设备结构图,整个起捕设备具有按需、定时起捕,以及鱼类暂养等功能。盖网结构由网盖和盖座组成,网盖为圆形结构,顶部设计吊耳与吊绳相连,单独控制网盖的升降。盖座为圆台形结构,在捕捞过程中增大起捕设备的捕捞范围,同时与网盖更容易贴合;分级结构为起捕设备的核心结构,位于起捕设备的中部位置,为十二边形结构,顶部与盖座相连,在连接位置设计起吊结构控制起捕设备的升降,底部与集鱼箱相连,经过诱捕进入起捕设备的鱼可以经过分级结构去小留大得到体宽大于某一尺寸的鱼;取鱼结构在起捕设备的底部,均匀分布6 个集鱼箱,当有需求时不需要进入起捕设备,根据需求依次打开每个集鱼箱即可取鱼,缩短捕捞时间,减少对其余集鱼箱内鱼类的影响,保证鱼类品质。在起捕设备底部设计底座结构防止集鱼箱沉入底质中,影响集鱼箱内鱼的存活率。

图1 大水面养殖精准起捕设备结构图Fig.1 Diagram of structure of the precious harvesting equipment for large water bodies

1.2 工作原理

起捕设备工作主要分为诱集阶段、提网阶段、盖网阶段、暂养阶段、取鱼阶段等5 个阶段(图2),图中蓝色个体表示待捕的鱼。在起捕前,将网盖提升至水面之上,起捕设备潜于鱼类适宜生活水深,并在其正上方水面抛洒饲料,诱集鱼类集聚,在鱼类摄食期间缓慢地将起捕设备提升至盖座顶端露出水面,将鱼限制在起捕网笼中。当需要直接起捕时,应将起捕设备静止一段时间让鱼自由逃逸后再对笼内留存的鱼进行起捕。起捕过程中将起捕设备升至分级栅底部距水面约40 cm 以保证鱼的存活,然后根据需求量打开集鱼箱,从集鱼箱中取鱼,这一个过程中可以做到按需定量起捕,同时在捕捞中不会对其余取鱼箱内的鱼类造成损伤。当不需要直接起捕时或取鱼完成后集鱼箱内还有鱼时,则将网盖下降封住起捕设备,随后将起捕设备连同网盖一并下潜至鱼类适宜生活水深进入暂养阶段。当起捕设备内鱼全部捕捞完毕后,将起捕设备提升至水面,待有起捕需求时再次进行起捕作业。

图2 大水面养殖精准起捕设备工作示意图Fig.2 The working diagram of the precision harvesting equipment for large water bodies

2 分级结构设计与试验

在大水面养殖精准起捕设备结构中,分级设备决定着起捕设备内鱼的规格,是实现定制捕捞的关键结构。本部分将通过对不同形式的分级栅进行小尺寸试验,研究分级栅间距与鱼体宽之间的关系,为起捕设备分级栅的设计和规格的确定提供参考。

2.1 试验用鱼预分级试验

试验时因购买的鱼重量、体宽差距较大,为精准测量分级栅分级效果,在试验开始前根据体宽对试验用鱼进行粗略分级,通过随机抽取体型差异较大的6 尾鲈鱼进行体重体宽测量,将分级栅间距设计为15、17、19 mm 3 种规格,将鲈鱼进行预分级。

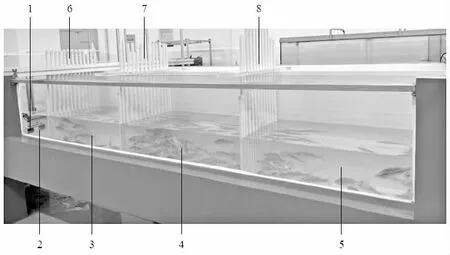

试验用鱼预分级实验在浙江海洋大学国家海洋设施养殖工程技术研究中心设施养殖工程技术实验室跑道式试验水槽中进行(图4),分级试验在玻璃一侧进行,方便观察水槽内鱼的预分级试验情况。此外,在实验两段放置隔板防止鱼类穿过Ⅳ区通过水槽回到Ⅰ区。该分级栅主要由2 块亚克力板材(图3(b)(d)),多条PVC 管,多组亚克力插块组成(图3(c))。其中,顶部固定板两端打有20 mm 的贯穿孔,PVC 管恰好穿过;底部固定板两端也打有20 mm 的管贯穿穿孔,亚克力板材以及两侧的2 根PVC 管共同构成了稳固的分级栅主体框架;根据分级格栅设计的间距选取相应尺寸的顶部和底部亚克力块,起到固定分级栅尺寸的作用,分别将顶部和底部亚克力块沿同一方向插入到顶部和底部分级栅中,相邻的亚克力块中间插入PVC管,保证PVC 管恰好卡在板材和亚克力块中间不会移动,得到规格一致的栅格间距,保证分级栅间距的准确性。当最后一个栅格如果出现了不能满足分级栅间距的情况,则需要额外增加1 根PVC 管,使分级栅间距小于设计的栅格间距。

图3 试验用鱼预分级试验分级栅Fig.3 Grading grid for the pre-grading of the fish

试验装置布置如图4 所示,试验时,从鲈鱼暂养池中随机选取一定尾数的鲈鱼,放入跑道式水槽一侧,开启摄像设备,在前进方向一侧开启造流泵,利用鲈鱼顶流前进特性让鲈鱼向前游动,分级栅根据试验设计为15、17、19 mm,共3种。试验开始后鱼自由移动20 min,试验结束后将游过不同分级栅的鲈鱼从小到大分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级,对各区域内的鲈鱼数量及体重(g)、体宽(mm)进行统计。

图4 试验用鱼预分级试验布置Fig.4 Experimentalsetup forfish pre-grading

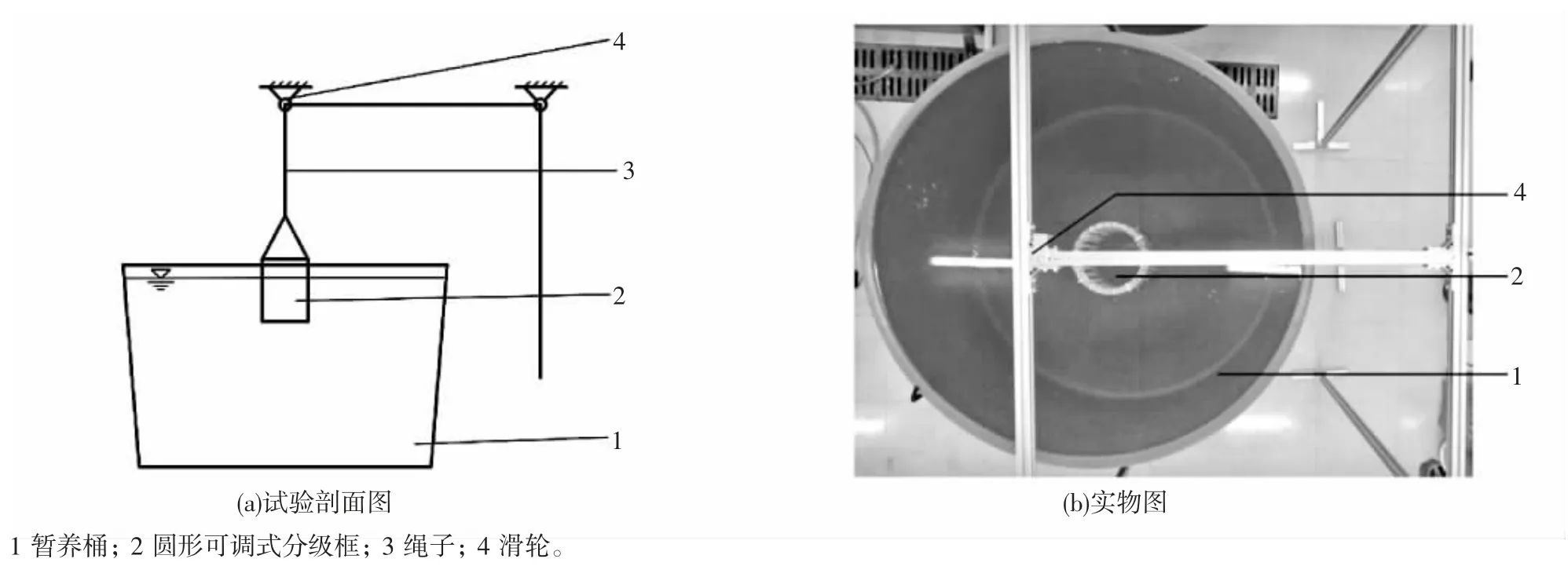

经过试验用鱼预分级试验,对165 尾鲈鱼进行了分级,试验后鲈鱼穿越分级栅数量统计如表1 所示。

表1 试验用鱼预分级试验结果汇总Tab.1 Results of the fish pre-grading test

2.2 分级设备分级效果研究

2.2.1 实验室试验

在试验用鱼预分级试验后,将试验用鱼分成了4 级,为模拟起捕设备在起捕时的真实环境,验证分级设备分级的准确性和实际应用效果,将图1 的起捕设备进行简化,根据起捕设备的分级栅设计分级结构。

分级结构设计时顶部固定结构如图5(a)所示,由外径350 mm,厚度5 mm,高度25 mm 和外径300 mm,厚度5 mm,高度25 mm 的亚克力标准圆管与4 个外径350 mm,内径290 mm,圆心角为7.9°,厚度3 mm 的扇环状亚克力片构成,底部固定结构如图5(b)所示,由外径350 mm,厚度5 mm,高度25 mm 和外径300 mm,厚度5 mm,高度25 mm 的亚克力标准圆管与外径350 mm,环宽30 mm,厚度3 mm 的圆环形亚克力片构成。

图5 亚克力管固定结构设计图Fig.5 Design drawing of fixed structure of acrylic tube

分级结构实物如图6 所示,由圆柱形分级框,2 组亚克力管固定结构,多条PVC 管,多组亚克力管组成。根据分级格栅设计的间距选取相应尺寸的顶部和底部亚克力管,因亚克力管固定结构环宽为20 mm,因此当分级栅间距大于20 mm 时应选取单个直径小于20 mm 的多个亚克力管控制间距,顶部亚克力管在上端位置进行打孔,在使用时通过钢丝连接亚克力管,保证亚克力管不会掉落,分别将顶部亚克力管和底部亚克力管沿同一方向插入到顶部和底部固定结构中,将PVC 管插入圆形可调式分级栅中,保证PVC 管恰好卡在板材和亚克力管中间不会移动,得到规格一致的栅格间距,实现控制栅格间距,当最后一个栅格如果出现了不能满足分级栅间距的情况,则需要额外增加1 根PVC 管,使分级栅间距小于设计的栅格间距。

图6 分级结构实物图Fig.6 The photo of grading equipment

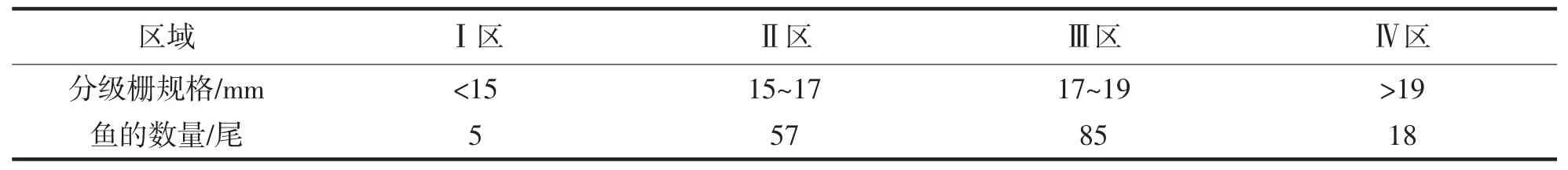

试验时,随机选取体宽17~19 mm 分级区域内的鲈鱼60 尾,分级栅间距为18 mm,共进行4 组试验,每组试验15 尾鱼,将鱼放置在分级框内,让鱼自由游动20 min。分级完成后,对各区域内的鲈鱼数量和体质量、体宽进行统计。试验装置布置如图7 所示,试验桶为内径2.1 m,深度为1.2 m 的暂养桶。

图7 分级设备实用性验证试验布置图Fig.7 Experimental setup for practicability verification test of grading equipment in laboratory

试验过程如图8 所示,通过观察摄像设备可以发现鲈鱼对于分级栅并没有明显的排斥,体宽小于分级栅的鱼在穿过分级栅后可以正常活动,没有受到分级栅的影响。

图8 分级设备实用性验证试验过程Fig.8 The process practicability verification test of grading equipment

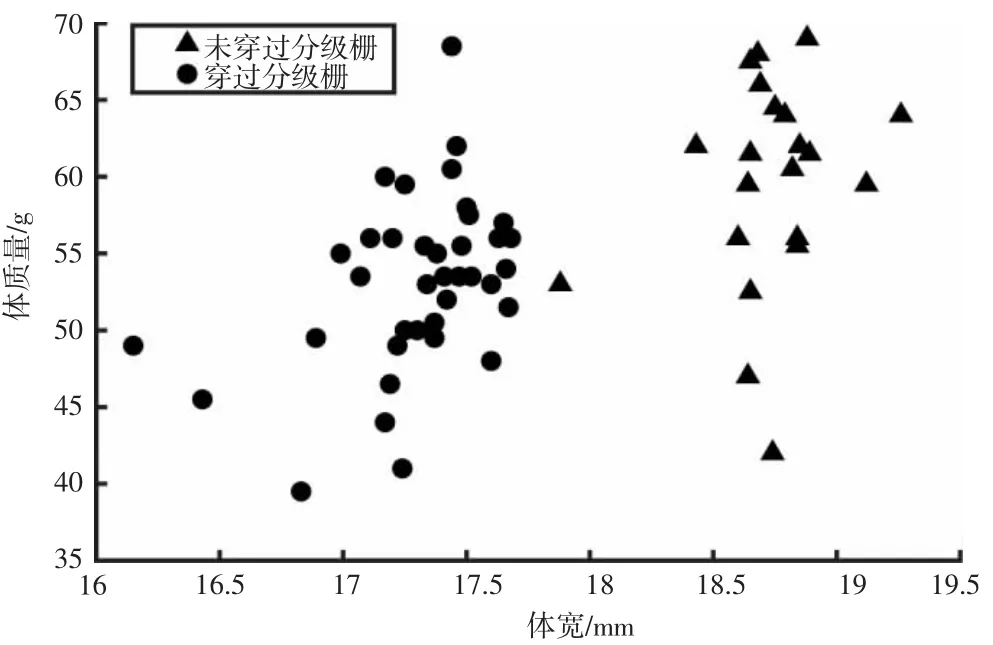

试验结果如图9 所示,60 尾鲈鱼中,体宽小于18 mm 的有39 尾,大于18 mm 的有21 尾,实际穿过分级栅的有38 尾,体宽均小于18 mm,未穿过分级栅的有22 尾,其中21 尾体宽大于18 mm,1 尾体宽为17.88 mm。试验结果表明,针对鲈鱼在分级栅间距设计时只需要对需要起捕尺寸的鱼体宽进行测量即可,不需要对分级栅间距进行增加或减小。由于鲈鱼个体之间存在差异,个别鲈鱼个体体宽较宽,体质量较轻,这与每条鲈鱼本身的生物学参数有关。

图9 分级设备实用性验证试验结果Fig.9 The results of practicability verification test of grading equipment

2.2.2 大水面现场试验

在对分级结构进行了实验室试验确定了分级栅栅格间距的选择依据后,设计了分级结构大水面试验装置。通过试验验证分级结构在大水面试验时周围环境对分级效果是否存在影响,分级是否具有可操作性,保证分级结构在大水面养殖应用时具有可行性。

分级结构试验装置如图10 所示,试验装置由不锈钢方管一次成型,直径1 m,高度1 m。装置中间有1根不锈钢方管,根据试验要求可以设置0.5 m 和1 m 2 个高度的分级区,用于测试鲈鱼在大水面中逃逸的效果。分级栅间距根据试验要求进行设计;浮筒保证装置在测试时一直浮于水面,防止鲈鱼从顶部逃逸;防逃网用于留存穿过分级栅的鲈鱼,以便试验结束后对鲈鱼的数量和生长指标进行测量。

图10 大水面试验装置Fig.10 Experimental set up of practicability verification test of grading equipment in large water bodies

选取舟山市长峙岛一处池塘内进行现场试验(图11),试验设计分级栅间距为20 mm。试验中随机选取23 尾鲈鱼,在岸边将其放置在分级装置中,然后将试验装置慢慢推至远离岸边处静置30 min。试验完成后将装置拉回进行计数,观察鲈鱼逃逸情况,逃逸的鲈鱼留存在防逃网中。试验通过统计分级装置内和防逃网内鲈鱼的数量及测量鲈鱼的体重、体宽来确定分级效果。

图11 分级结构大水面试验场地Fig.11 The large water bodies test site for graded structures

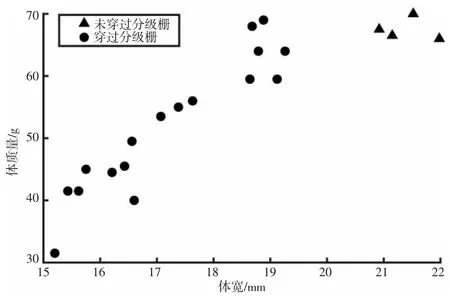

试验完成后对所有鱼的体重体宽进行测量,试验结果如图12 所示。根据试验结果,23 尾鲈鱼中,体宽小于20 mm 的有19 尾,全部穿过分级栅,大于20 mm 的有4 尾,全部未穿过分级栅。试验结果表明分级效果明显,因此在实际应用中可以使用该分级结构对鱼进行分级。

图12 试验逃逸情况Fig.12 The result of fish escapes in the filed test

3 分级栅优化设计及试验

在对分级结构进行可行性验证后,发现设计的分级捕捞装置存在2 个问题:(1)在分级间距调整时不能根据需求进行动态调控,实现无级分级,例如在本试验中使用的亚克力管及PVC 管在每次调整分级栅间距时都需要更换,耗时较多,浪费材料;(2)分级栅只能筛选大于某一规格的鱼,无法进行单一规格或某一区间鱼的筛选。结合目前市场所需的规格个性化订制需求,对起捕设备分级栅进行了优化,提出了具有无级可调功能的双层分级栅设计(图13)。双层分级结构设计为圆形,具有按需精准捕捞、自动机械控制、自由无损逃逸、起捕防逃保护等功能,主要由分级栅结构和控制结构组成。其中分级栅结构每层由不可移动结构和可移动式结构组成。不可移动结构由2 组定尺寸固定框、多条栅杆、主动轮结构和控制模块组成,2 组定尺寸固定结构相互连接,不可移动结构为阶梯状,便于与可移动结构配合,保证在栅杆间距调节时的准确性。在制作前根据起捕规格确定最大栅杆间距,根据高度设计安装栅杆,不可移动结构如图13(a)所示装有主动轮结构,与远程控制系统进行连接,用于调节栅杆间距,精度可达0.01 mm;可移动结构由2 组无级可调固定框、多条栅杆和从动轮组成。可移动结构为阶梯状,根据设计需求确定栅杆间距,当无级可调固定框移动至不可移动结构中间位置时为栅杆间距最小位置,裁截一定长度的栅杆使其长度恰好为无级可调式结构之间的垂线距离,保证无级可调结构可以卡在不可移动结构上不滑落,从动轮结构在主动轮的推动下进行运动。

在分级栅间距需要调节时,控制系统向两级不可移动结构分别发出指令,不可移动结构中的主动轮得到响应后开始转动,可移动结构中的从动轮结构受主动轮作用开始反向移动。例如当不可移动结构发出顺时针旋转指令时,可移动结构的从动轮随不可移动结构的主动轮逆时针旋转,如图13(c)所示。在间距调整时存在相邻分级栅间距不一的情况,设计时以间距大的一侧为设计间距,当设计间距到达设定间距后主动轮停止运动,分级栅间距调节完毕。

图13 双层分级栅设计概念图Fig.13 Conceptual diagram of double layergrading grid

针对设计的双层分级栅,为验证分级栅的性能,设计了实验室模型进行验证。在模型设计时简化结构,设计了长方形单侧逃逸验证分级效果,设计如图14(c)所示。分级栅设计最大间距为20 mm,主要由不可移动和无级可调式结构组成。不可移动结构由2 块阶梯状亚克力板材如图14(a),多条PVC 管(直径20 mm壁厚2 mm)组成,亚克力板材孔距为62.5 mm。无级可调式结构由2 块阶梯状亚克力板材如图14(b),与不可移动结构亚克力板材以中心对称安装,多条PVC 管(直径20 mm 壁厚2 mm)组成,亚克力板材孔距为62.5 mm,PVC 管裁截长度为两块亚克力板材之间的垂线距离,保证PVC 管可以恰好卡在不可移动结构上。分级栅只在一个侧面设置,其余三面侧面和底面进行布网,分级栅采用手动调节,距离通过游标卡尺进行控制,精度为0.1 mm,调节完成后使用4 个长尾夹进行固定。

图14 双层分级栅试验装置Fig.14 Experimental setup of doublelayer grading grid test device

试验时,选取体宽17~19 mm 分级区域内的鲈鱼80 尾,共进行4 组试验,每组试验20 尾鱼。分级栅Ⅰ间距为18.0 mm,分级栅Ⅱ间距为17.5 mm,分级栅顶部放置在水面之上5 cm 处,防止鱼跳出分级栅。试验中将鱼放入分级区Ⅰ内,让鱼自由游动20 min。试验完成后,对各区域内的鲈鱼数量和体质量、体宽进行统计,结果如图15 所示。根据试验结果,80 尾鲈鱼中,体宽大于18 mm 小于19 mm 的有38 尾,体宽大于17.5 mm 小于18 mm 的有14 尾,体宽大于17 mm 小于17.5 mm 的有29 尾。试验结束后分级区Ⅰ内的鲈鱼有39 尾,其中体宽大于18 mm 的鲈鱼36 尾,体宽小于18 mm 的鲈鱼为17.96、17.96、17.99 mm 共3 尾;分级区Ⅱ内的鲈鱼有15 尾,其中体宽小于18 mm 大于17.5 mm 的鲈鱼10 尾,体宽大于18 mm 的鲈鱼为18.05 mm 共1 尾,体宽小于17.5 mm 的鲈鱼为17.17、17.25、17.37、17.46 mm 共4 尾;穿过分级栅在暂养桶内自由游动的鲈鱼有26 尾,其中体宽小于17.5 mm 的鲈鱼24 尾,体宽大于17.5 mm 的鲈鱼为17.51、18.37 mm 共2 尾。试验结果表明,双层分级结构分级效果较为明显,可以在短时间内达到分级的效果。在实际应用时分级栅间距只需要对需要起捕尺寸的鱼体宽进行测量,分级栅设计小于等于体宽,分级栅Ⅱ的间距应大于分级栅Ⅰ。

图15 双层分级栅试验结果Fig.15 Test results of doublelayer grading gridtest

4 结论

为解决大水面养殖中缺乏精准起捕设备的问题,本文设计了一套依据鱼类的体宽设计分级栅间距进而实现精准捕捞的捕捞设备,通过小尺寸起捕设备开展了鱼类体宽与分级栅间距关系的试验,主要结论如下:

(1)通过实验室试验和现场试验,确定了体宽与分级栅间距之间的关系,对于鲈鱼而言分级设计具有可行性,在捕捞时分级栅间距应小于等于体宽。

(2)在分级结构研究的基础上,设计出无级可调双层分级结构,并开展了实验室试验,试验结果表明双层分级结构对鲈鱼具有有效性,可以对鲈鱼进行单一体宽或区间体宽分级。

本文设计了具有按需、定时、暂养、损伤小功能的起捕设备,主要对起捕设备的分级结构进行了参数设计和试验,并根据试验结果对分级结构进行优化,有效解决了分级栅无法筛选单一规格或某一区间规格的鱼的难题。但是目前只针对鲈鱼进行了研究,以后需要对其他常见鱼类进行相关试验;无级可调双层分级结构尚未进行大水面养殖环境试验,下一步将对双层分级结构的实地海域应用效果进行验证。