“双减”政策下作业设计的优化路径

陈隆升

(台州学院 人文学院,浙江 临海 317000)

随着国家“双减”政策的深入推进,中小学作业设计的优化正成为广大教师教学工作的重心。作业是课堂教学的一个重要组成部分,作业设计应把握教与学的互动关系,立足学生学习的发展过程,依据不同阶段的学习任务分类精准设计,达到促进学生学习的目的。本文拟对应学生的学习起点、学习状态、学习结果三个变化发展阶段,从诊断性作业、形成性作业和总结性作业等方面提出中小学作业设计的三条优化路径,以期引发专家和一线教师的进一步思考,共同促进作业设计的优化与提升。

一、优化诊断性作业设计,精准探查学习起点

诊断性作业大体对应于一线教师的实践话语“课前预习(预学)作业”,但“诊断性作业”这个术语比“课前预习(预学)作业”更具有学情分析意蕴。诊断性作业的目的是为了探查学生已经掌握的知识和能力。诊断性作业设计应从作业目的的清晰性、作业内容的针对性、作业形式的可视化等方面加以优化。

(一)诊断性作业设计目的指向要清晰

诊断性作业的主要目的是探查学生的学习起点,设计之前需要结合具体的教学内容,对学生的学情加以预估,然后设计诊断题目,这样的作业能够相对精准地探查到学生的基础与存在的困难。长期以来广大教师设计和布置的“课前预习作业”存在“空泛”的缺陷,目标指向不清晰,作业要求与具体教学目标脱节,作业形式呈现两种情况,一是笼统地布置预习下节课要学习的内容,二是布置一大串题目,相当于课后练习。这样的预习作业没有起到应有的诊断作用,教师难以从学生的作业中提取到与即将学习的内容相一致的前提性知识,难以从中分析学生的已有基础和存在的困难。

“诊断性”目的清晰的作业设计一般都是从“学情预估”开始的。例如,有位教师在教统编版小学语文六年级上册《桥》时,先做了如下“学情预估”[1]:

从情节看,情节是小说的三要素之一,第一课时要让学生梳理情节,产生整体感知。此次的情节梳理,在小说的高潮处可能有争议,需要教师在课堂上进一步引导。从发展性目标看,通过五年来的学习,学生已经初步打下通过语言、动作、神态来理解人物形象的基础,但更多的还是从自己的角度出发,零散体会,平面化、标签化现象比较严重。因此,要让学生真正走进文字去关注形象,让老汉这一光辉形象走进学生心里。

基于这样的学情预估,为了进一步探查学习起点,这位教师设计了以下诊断性作业:

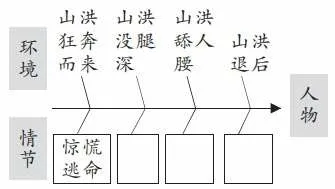

(1)课文内容概括。环境描写可以交代故事背景,渲染故事气氛,为情节发展奠定基础。请读上方的词语,根据鱼骨图提供的环境变化的词语,梳理对应情节(图1)。

图1 对应情节

(2)默读课文第7~23 自然段,找出描写老汉动作、语言、神态描写的句子,结合相关情节,说说这篇小说写了一位怎样的老支书?在书上用关键词做简单批注。(至少 3 处,抓住关键词句、联系上下文、结合插图、联系生活实际等,会让你的理解更深刻!)

从第一题的回答中,教师发现学生基本能补充概括情节,在“山洪舔人腰”这个时间段,大部分学生填的都是“吞没父子”,也有的学生填“揪出小伙子”。可见学生对“哪个情节才是小说的高潮处”这一知识点的认识出现了偏差。这样,对应要新学习的教学内容,学生的学习起点和学习困难得到了验证。本着“基于起点,解决困难”的原则,于是任课教师决定在课上教学“小说的高潮是指矛盾最尖锐,看起来最紧张、最关键的地方”这个知识点帮助学生解决困难。从第二题的回答中,教师发现学生大多都能发现“站得坚定”这一描述。但对“揪”的品读只是停留在老汉表现出来的情感(愤怒),忽略了那种对其他党员的警示和作为父亲的不舍与不忍。学习起点和学习困难也得到了验证,于是决定引导学生品味“揪”与“推”这两个动词的关系帮助学生解决困难。从这个作业案例可以看到,这位教师设计的诊断性作业目的性清晰,较好地探明了学生的学习起点和存在的困难,为后续的教学奠定了良好的基础。

(二)诊断性作业内容应具有针对性

诊断性作业要通过有效的学习任务引出学生的已有知识与能力,通过教师的分析对学生的已有知识与能力加以确认,这是教学的前提。但教师通过对诊断性作业的分析要发现学生现有知识与能力还达不到的地方,也就是要去发现学生对新知识的学习面临的主要困难。因此,诊断性作业内容要具有针对性,在确认学习起点的基础上,着力去发现学生存在的学习困难。

例如下面这个案例,任课教师通过课前写随笔这道诊断性作业题,在确认学生的已有基础之上,发现了学生的“认知盲区”。

在教鲁迅的《藤野先生》之前,要求学生通读全文,写一篇随笔,题目是“藤野先生何以伟大?”通过查看学生随笔,发现多数学生能够准确概括文中藤野先生的形象特点:工作上认真负责,一丝不苟;懂得尊重学生,尊重学生的文化背景。更为重要的是,没有任何民族偏见地关爱一个中国留学生。因此鲁迅认为藤野先生是个伟大的老师。

可是,鲁迅认为藤野先生伟大,却不仅因为藤野先生这个人,还因为自己当时特殊的心境。而这一点正是学生理解的盲点。因此,这篇文章的课堂目标,不应该是鲁迅与藤野先生之间发生了几件事,以及这几件事可以看出藤野先生怎样的特点,而应该让学生理解鲁迅在这场求变之旅、辛酸之旅、失望之旅、转折之旅中藤野先生之于鲁迅的意义[2]。

这位教师通过课前一道随笔作业题就发挥了诊断性作用,精准地发现了学生的“认知盲区”,学生只读到了藤野先生的伟大,而没有结合鲁迅的独特心态来理解藤野的价值。由这个案例,我们可以看到诊断性作业需要精准针对学生的学习困难来设计。

(三)诊断性作业形式“可视化”

诊断性作业探查的是学生内在的学习起点,尽量要通过可视化的形式让内在不可见的学情呈现出来,教师依据呈现的学情加以分析并作出判断。可视化的作业形式可以呈现较为稳定的学情信息,提升了教师的诊断成效。一般来说,诊断性作业、形成性作业、总结性作业等各种类型的作业形式都要体现可视化的元素,但诊断性作业因其特殊性,尤其要重视可视化的呈现方式。所谓特殊性,主要是指诊断性作业探查的是学生学习新知识和新技能之前已经具有的基础和困难,这个基础和困难是一个已经完成的内在的存在,如果不用可视化的方式使其呈现出来,就可能难以获得较为全面的信息,直接影响着接下来的新学习。

可视化的方式需要讲究内与外的结合,可以把学习内容要素之间的关系以思维导图、流程图、鱼骨图等形式呈现出来,作为引出学生理解文章内容、结构关系的支架,可以激发学生参与诊断和预习的兴趣,有助于引导出学生内在的已有理解水平。

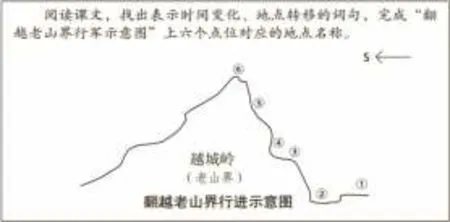

比如,统编版语文教材七年级课文《老山界》的课前诊断性作业,有位教师借用图2 来设计[3]。与传统预习作业纯粹以文字表述的形式相比,这种可视化形式具有较为明显的优点,一是形象直观,激发了学生兴趣,二是起到了引导性支架的作用,刺激学生建立已有理解基础与文本内容之间的链接,教师通过学生填写在示意图中的词语可以较为清晰地判断学生的基础,发现存在的困难。

图2 《老山界》可视化作业

国外学者对诊断性作业可视化的研究也比较多。国外流行一种较为有效的可视化诊断性作业方式——KWL(know,want,learn)思维导图。KWL 是Ogle 于1986 年提出的一种指导阅读的策略。K 是“What I know”,集体讨论、引导学生获取对某个课题的已有知识;W 是“What I want to know”,引导学生利用问题,在分享各条问题之后对心中所渴望知道的知识进行提问,问题便成为学生阅读的目的;L 是“What I learned”,学生通过阅读,尝试从文章找出上述问题的答案,并总结自己在文章中学到的新知识[4]10。

这里的K、W、L 分别对应已有的基础、面临的问题和困难、学习结果反思。一般情况下,K、W 是用于课前诊断,L 是用于课后诊断。通过多样化的思维导图的方式就把学生内在的基础、困难、反思都呈现出来了,便于教师分析学情,加以精准教学。

二、依据学习状态,系统设计形成性作业

形成性作业是指教学过程中学生在教师的指导下完成的作业,是学生被要求展示课堂内容的理解程度或应用新技能的作业。形成性作业的设计与布置旨在促进新知识与新技能的“形成”,它是课堂教学的重要组成部分。形成性作业完成的时间与地点要依据课程教学的进程和学生学习状态的发展而确定,既可以在课堂完成(称为课堂作业),也可以安排在课外完成(称为课外作业或家庭作业)。

(一)形成性作业要与课堂教学进程同步

形成性作业的设计是学习活动设计的一个重要部分,教师组织学生学习新知识或新技能的过程是需要学生的同步作业活动的,不然课堂形态就难以凸显学生的主体性。

“双减”背景下,要实现“提质增效”,最重要的一步就是要树立正确的过程性作业观,要把课堂作业与课外作业连成一体加以设计,不要把课外作业当作一个与课堂教学无关的独立环节来对待。国外的研究表明,“如果能让学生看到家庭作业和课堂任务之间的联系,就可以显著提高家庭作业的完成率”[5]25。国外在处理课外作业方面有一种重要发展趋势,“愈来愈多的学校把课外作业与正常学校活动结合为一体,作业变为主要是一些同课程紧密结合的学习练习”[6]。有的学者提出要重新定义家庭作业的概念,“作业需要连接并根植于正规的和平常的课堂常规”“家庭作业需要与课程内容相呼应,直接与课程和学习过程联系在一起,而不是零碎的、附加的”[5]13。

“双减”以来,我国中小学教师也在大力探索与课堂教学环节相呼应的过程性作业。例如前文所述《桥》的课例,这篇小说讲述的是山洪暴发时一位老汉指挥全村群众突围的故事,老汉有两种身份,一是共产党员,二是父亲。但作者叙事巧妙,在前面的情节中遮蔽了父亲的身份。只在小说结尾才揭示谜底,原来小伙子是老汉的儿子。为了引导学生学习课文的叙事技巧,任课教师在教学过程中设计了两道作业,均是与教学目标一致,紧扣老汉的“父亲”身份来设计,引导学生理解小说隐藏的叙事秘密。一道作业在课内完成,一道作业在课外完成。课内的这道作业是选择题:

小说为什么最后才点明老支书和小伙子的关系?( )

A.因为作者在前文没有机会交代他们的关系。B.因为没有必要在前文说明。C.因为避免文章前后重复。D.因为这样写让读者感到出乎意料,但又在情理之中,达到了震撼人心的表达效果。

江西省水资源的一个不利特点,是时空分布不均、水资源分布与需求不匹配。全年降雨量的60%左右集中在主汛期4—6月,而用水量的60%则集中在主汛期后的7—9月,由于控制性水利工程少,往往出现汛期洪水成灾、汛后无水可用的局面。水资源开发利用能力不足,特别是水资源调蓄能力不足、供水保证率不高、水资源开发利用率偏低等问题仍然比较突出。一些水问题逐渐显现,甚至成为经济社会发展的制约因素。

教师在学生完成这道选择题之后组织学生讨论,引导学生理解“意料之外,情理之中”的叙事技巧。之后,因为课堂时间有限,所以布置了课外完成第二道作业——阅读欧·亨利的小说《最后的常春藤叶》。课外的这道作业与课堂作业是一个整体,课堂作业是初步理解“意料之外,情理之中”的叙事技巧,课外作业是通过阅读同类小说促进学生对这一叙事技巧的深度理解。这就是新学知识和技能的形成过程。从这个作业案例我们可以看到,有效的过程性作业应该与课堂教学进程同步,这样教师就可以即时把握学生的学习状态。

(二)形成性作业要依据认知过程体现层级进阶

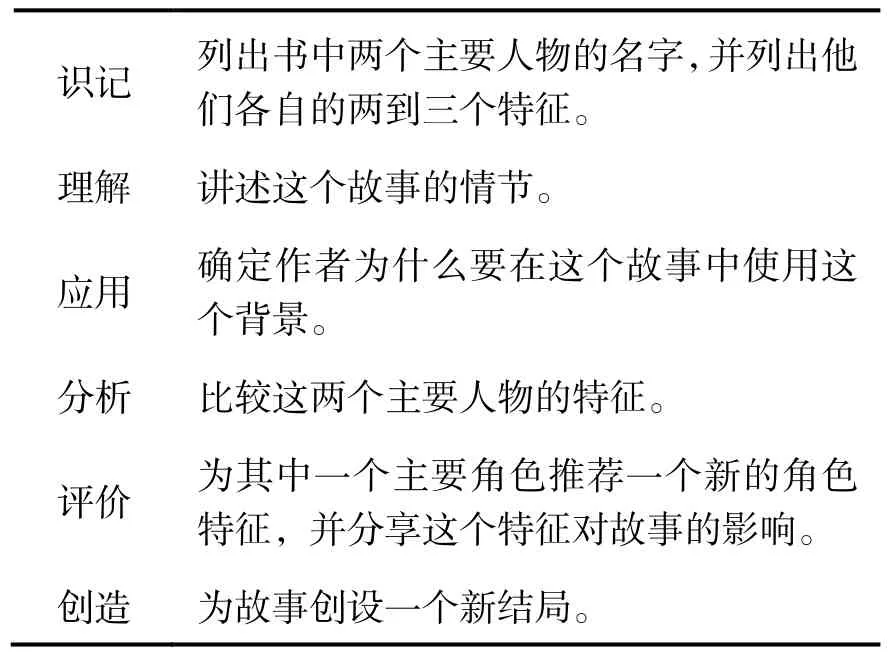

形成性作业要依据学生学习的认知加工过程,逐级加以设计。一般来说,布鲁姆的教育目标分类学是得到公认的认知思维进阶分类,根据修订版的布鲁姆教育目标分类(认知领域),学生的学习过程一般可以分为识记、理解、应用、分析、评价、创造六个层级。前三项体现的是低阶思维,后三项体现高阶思维。美国学者艾琳·迪卡普根据这六个层级,设计了“文学作业”模板(表1),大多数叙事类作品的教学都可以根据这个模板对作业加以设计。

表1 基于布鲁姆分类法的文学作业[4]50

布鲁姆教育目标分类学的认知加工层级为我们设计过程性作业提供了非常清晰的目标,实用性很强,但这不意味着每次作业都要设计这六个层级,应该根据具体教学内容和学习状态加以灵活选择,增强针对性。例如下面二年级数学作业案例“分数的意义”[7]。

(1)如果让你在以下时间中选择一个作为自己的休息时间,你选择哪个时间?2/3 小时 一节课的2/3

我选择的( ),我选择的理由是( )。

(2)同学们选用两根一样长的彩带来制作花环,男同学用掉一根彩带的2/3米,女同学用掉另一根彩带的2/3,请问是男同学用掉的彩带长,还是女同学用掉的彩带长?

你的想法是:( )

第一题,2/3 小时是把一小时作为单位“1”,1 小时的2/3,是40 分钟。一节课的2/3,把一节课的时间作为单位“1”,是40分钟的2/3,大约是27 分钟。第二题要比较一根彩带的2/3 米和一根彩带的2/3 的长短,需要儿童从分数的意义来思考,拓展儿童对于“量”和“率”之间对应关系的认识。当彩带的长度不足1 米时,2/3 米比一根彩带的2/3长;当彩带的长度是1 米时,2/3 米和一根彩带的2/3 同样长;当彩带的长度超过1 米时,2/3 米比一根彩带的2/3 短。

(三)形成性作业要注重多样化

学生在同样的课堂环境中虽然接受着教师的统一教学安排与进程,但学生个体是有差异的。在设计形成性作业时需要关注到学生的差异性,依据差异设计作业,要注重多样化。现在很多教师在作业布置时区分出必做题和选做题,这就是作业多样化的体现。有很多老师设置了“作业超市”供学生选择,也是看到了学生学习中的差异。

例如下面这个作业案例。统编本教材语文八年级上册第一单元是新闻单元,包含了消息、新闻特写、通讯等多种新闻体式。教材安排的新闻写作任务对学生来说是一项颇有压力的作业。恰逢“孟晚舟事件”上了热搜,有位教师以此事件为背景设计了角色体验性作业,作业要求如下:

(1)必做任务:假如你是某报社实习记者,根据孟晚舟事件,模仿课文《消息二则》,写一则消息。组内同学相互交流,修改完善。(字数不少于100 字)

(2)自选任务:假如你是某报社资深记者,根据孟晚舟事件,模仿《“飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记》或《一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰》等课文,在新闻通讯、新闻特写、新闻评论中选择一个完成写作。(字数不少于400 字)

(3)拓展任务:假如你是崧泽校报的一名编辑,整合全班同学的新闻作品,在A4 纸上制作一份专题手抄报,绘画或剪贴均可[8]。

教师在布置角色体验性作业时,为全体学生创设了适切的情境条件。教师关注到学生学习差异,从作业难度、完成要求等方面,为学生提供了更多的身份选择,设计了富有梯度的角色任务,并赋予了学生选择权,体现了作业多样化的原则。

三、优化总结性作业设计,提升学习结果质量

总结性作业一般是在一个相对完整的学习阶段结束时布置的,安排在分项训练之后,是对一个阶段学习结果的总结,对一个单元或一个“大概念”知识点学习情况进行检测。通过总结性作业,能够验证学生对已经学习过的知识与技能的应用情况,这些知识与技能要求在任何时候都能呈现出来。总结性作业完成的时间和地点并不重要,可以是在课内,也可以安排在课外;可以在学校,也可以在家庭或社会环境中。

(一)总结性作业设计要体现“验证性”

总结性作业是对所学知识与技能的总结与验证,也就是在一个阶段或一个课程内容的学习过程中,学生已经训练过相关的知识与技能,需要检测与验证学生掌握的这些知识与技能是否能够在任何时候任何情境中实现迁移。

例如有位教师在教学统编高中历史教材《中外历史纲要(上)》第二单元第8课《三国至隋唐的文化》时,确定单元学习目标为:通过“诗文证史”的史学方法理解“三国至隋唐间,经历民族交融、思想碰撞之后,创造出中古历史上辉煌灿烂的大唐气象,实现统一多民族封建国家的发展与巩固”。依据单元目标和学生的学习过程设计了三个阶段的作业[8]:

第一阶段作业以南朝梁武帝萧衍《会三教诗》为材料,通过向学生示范提取诗中关键词,初步运用“诗文证史”方法。第二阶段作业有两道题,第一题是以北朝民歌《木兰辞》选段为材料,强化对“诗文证史”方法的运用。第二题是“寻诗印史”。

唐朝内外交流频繁,受域外文化影响深远,这种特征在唐诗中体现明显,如“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛”(岑参《白雪歌送武判官归京》),你还能找到体现该特征的唐诗吗?试举几例,并简要分析之。

本题建立在课堂探究基础之上,进一步运用并强化“诗文证史”的史学思想方法。

教师在前面两个过程性作业的基础上,设计了以下总结性作业。

材料一:唐长安城东西市示意图(图略)材料二:以下三首诗均创作于唐长安城。

五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中。(李白《少年行其二》)

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊《登科后》)

绛帧鸡人送晓筹,尚衣方进翠云裘。九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。(王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》)

(1)材料二中李白诗可能创作于长安城东市还是西市?说明理由。李白诗和材料一共同折射出唐朝怎样的时代特征?(2)若要从内容上进一步印证和深化上题中所反映的唐朝时代特征,还可以选取材料二中的孟郊诗作还是王维诗作?说明理由。

总结性作业有两道题,第1题旨在检测学生能否提取历史关键词“胡”,继而获取唐朝民族交融的时代特征。第2题在第1题的基础上进一步设问,旨在检测学生能否提取关键词“万国衣冠”,深化对该时期“交融”时代特征的认识,并完成“诗文证史”史学思想方法的模仿与迁移。两道题的设计以“验证性”为目的,设置了新的情境,提供了新的材料,验证学生在前面分阶段完成的过程性作业中训练过的知识点的掌握情况,既是对整个单元学习结果的总结,又是对整个单元学习目标达成情况的检测。

(二)总结性作业设计要讲究“整合性”

与过程性作业的单项训练不同,总结性作业要体现“整合性”。整合性要以单项训练为基础,通过创设“整合的情境”来实现的。整合情境中的“整合”一般有两种呈现方式:

一是多种学习方式的整合。例如,俄罗斯语文教材《俄语》(四年级)设计了这样一个总结性作业的整合情境[9]:

1.(1)请看地图。圣彼得堡市分布在哪一条河上?(2)抄写并补充句子。圣彼得堡市流过涅瓦河……和。

2.(1)阅读下述文字,请考虑一个题目,以使读者一看题目便能了解这段叙述的主题。

四野里阴暗、空旷,一片白色。森林里静悄悄的。到处是雪。它把白色的脚印印在大麻上,印在松树的枝条上。在雪被之下躲藏着灌木和小松树。在寒冷的人迹罕至之处,只有风在吹着口哨,在大声嚎叫。寂——寞——啊,寒——冷——啊……风儿在使劲地刮着,驱赶着暴风雪……

(2)把第四句画成一幅图。

在这个整合情境中,“支持工具”是以地图的直观形式呈现信息,引导学生去思考,然后用文字书写出来。之后在阅读的基础上提出了“拟标题”和“图文转换”的“命令”。这种情境的设计以问题解决为导向,整合了读、写、绘多种方式,可以较好地吸引并促进学生的学习。

二是“心理”与“逻辑”的整合。一方面要体现学生的兴趣与学习心理,另一方面也要体现学科知识的学习,一个好的整合情境应该是这两方面的高度契合。霍普金斯(Hopkins)认为整合不仅仅是学科的简单相加,而是对学校经验和学习的生活经历进行整体考虑。整合也就是杜威所认为的“心理”和“逻辑”的综合。这种整合是建立在学生各自的生活经历基础上的,可以提高学生解决以后所遇到问题的能力[10]。

例如下面这份具有整合性的美国小学生的总结性作业:

(1)学生去图书馆任意寻找10 本关于美国历史的著作;(2)用自己的语言分别写出这10 本著作的内容概要;(3)从每本书中选择五处印象最为深刻的描写、论述或者是数据制作成卡片,并注明引文出处,包括要注明作者、书名、出版机构、年代和版本;(4)从书中选择自己认为对美国历史发展进程起到过重要作用的10 位人物,对每个人物写上一段几百字的评论[11]201-206。

这份作业一方面从“心理”角度,考虑了学生的学习兴趣、已有基础、理解能力等方面的条件,关注了学生的自主性和个性化发展,给予学生充分的作业选择权;另一方面又从学科“逻辑”角度,融入了与美国历史相关的学科内容。立足于“心理”与“逻辑”的整合,让学生在这个高度综合性的作业情境中调动已有的知识与技能,批判性地展开学习,既考虑了学习的广度,又能体现学习的深度;既可以学习研究方法与规范,又促进了综合性问题解决能力的提升。

总之,在“双减”政策下来讨论作业设计,需要面对三个问题:政策导向问题、社会认可问题、专业判断问题。这三个问题实际对应着作业的三大功能:育人功能、社会功能、教学功能。本文仅从“教学功能”出发对诊断性作业、形成性作业、总结性作业的优化设计加以了探讨,未能涉及育人功能、社会功能,这两大同样是影响着作业设计的重要功能只能留待他文专论。