汽车工程及其智能化卓越培养项目现状、问题及对策

——以Z学院为例

罗若群

(浙江大学工程师学院)

一、汽车工程及其智能化卓越培养项目发展现状

近二十年来,我国汽车产业规模发展迅速,专业人才需求增量极大。Z学院的汽车工程及其智能化卓越培养项目就是面向现实,积极应对的很好例证。该项目自2018年启动以来已经连续招收3届汽车工程及其智能化卓越培养项目研究生111人,2018级试点招收20位研究生以“项目制”形式培养。“团队指导、复合交叉、科教协同、产教融合”是其人才培养方式的核心:

(一)团队指导

每个卓越培养项目应面向某一具体行业,响应国家及区域经济社会发展重大战略需求,瞄准行业前沿技术、核心关键环节与重大问题攻关,由一位首席专家领衔,汇聚校内外一流的应用型跨专业类别(领域)科研人才,打造几支由多专业类别(领域)导师组成的科研项目集体攻关和工程硕士联合指导团队。以已经组建的团队为单位统筹招生专业类别(领域)和招生指标,打破单一专业类别(领域)局限、改变单个导师指导培养传统模式,探索团队式指导培养复合交叉工程硕士新模式。

以下按照校内导师、校外合作导师、团队指导三个方面进行分析。

1.校内导师

以一位学术水平较高的老师领衔,由来自4个专业学院的39位老师,其中教授25人、研究员3人,副教授11人。为了更好地适应形势变化的需要,结合老师的科研实际,在保持导师队伍基本稳定的前提下,每年会根据导师的科研情况做微调。

2.校外合作导师

校外合作导师须满足以下条件之一:①具有高级工程师及以上专业技术职称;②具有博士学位并从事技术工作2年以上;③具有硕士学位和工程师职称,并从事技术工作6年以上。

学院要求每一位学生都有一位校外导师,基本上是校内导师的企业合作伙伴,根据2018级至2020级学生统计看,其中硕士及以上学位82人(博士44人),高级工程师58人,正高级工程师19人,技术总监、总经理、总裁(含副)等30多人,来源企业:吉利汽车、奇瑞汽车、国智网联汽车研究院有限公司、博世、北方车辆、之江实验室、浙江省智能网联汽车、海康威视、中国移动、京马电机、宁波双林汽车零部件、上海万暨等。

3.团队指导

卓越培养项目旨在打破传统的“师徒制”培养模式,组建多专业类别(领域)导师组成的科研项目集体攻关和工程硕士联合指导团队,通过团队指导不断增强团队成员间的耦合,实质性推进学科间的交叉和复合交叉人才的培养。汽车项目制团队指导有新能源汽车动力学控制与自动驾驶技术、新能源汽车能源高效安全存储、传输与利用技术、新能源汽车驱动电机及电力电子技术、新能源汽车环境感知与网络信息技术四大方向。每个方向都有核心团队成员,师资队伍稳定。

(二)复合交叉

卓越培养项目在构建之初就明确定位为面向行业的人才培养项目,故而,在研究生课程教学、读书报告、专业实践、课题研究、论文撰写等全过程培养链中贯穿复合交叉这一特征,是卓越培养项目的应有之义。以下按照各个培养环节进行分析。

1.课程教学

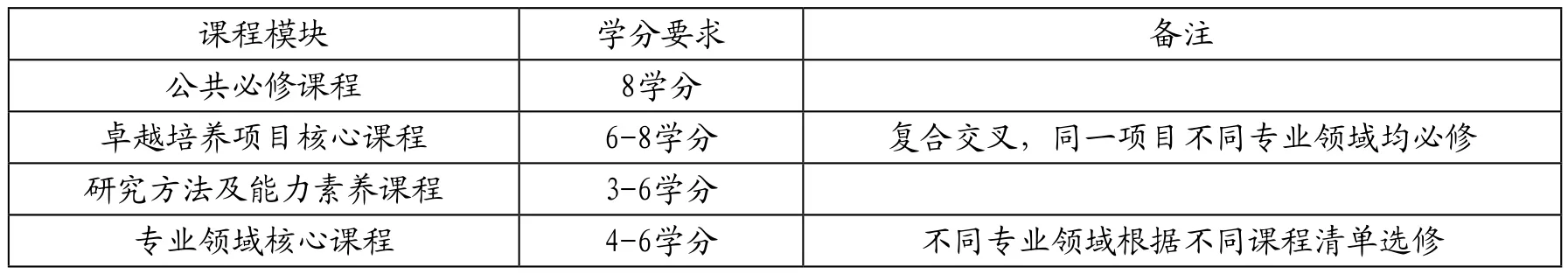

学院要求卓越培养项目研究生总课程学分不低于24学分,课程体系包括4个模块,其中必修课程学分之和不多于21学分,专业课程中实践教学课程占比达50%及以上,各课程模块学分数如表1所示。

表1 卓越培养项目课程模块设置表

根据汽车行业的发展变化、行业人才知识结构掌握实际需求,进一步调整优化课程教学体系,着力引入企业资源加强课程实务教学,与合作企业共同开展案例开发、案例教学、讨论教学、实践(现场)教学等,重点强化工程硕士对行业知识的学习和掌握、技术应用创新意识和工程思维的养成、工程实践能力的提升。截至目前,汽车工程及其智能化项目专业课程中实践教学课程占比达50%及以上,实际开设的行业特色类核心课程已达4门,由校内教师团队和企业专家团队授课,赴企业课堂授课,介绍汽车产业前沿动态,引导学生对产业技术发展的战略观察与思考,在课程引导下了解和掌握汽车产业技术发展方向,从工程实际中寻找设计题目(结合企业实习)或者与课程老师共同设计题目,应用所学的基础理论和专业知识,开展“解题”实践活动,旨在培养学生持续学习、学以致用、不断创新的习惯和能力。

2.培养过程

除课程阶段以外,汽车项目制在开题、专业实践、预答辩、答辩等环节统一组织统一进行,汽车项目制配有专门的学生工位和实训平台,项目制的学生可以选择一起工作和学习。

(三)科教协同

充分发挥课题攻关和工程实践历练在研究生培养中的决定性作用,研究生走出实验室、深入企业研发生产一线,深度参与校企联合申报的国家重大课题、导师团队承接的合作企业在研课题,围绕科技成果应用转化过程中的技术研发、产品生产、工程设计和建设、风险管控、生产销售、运行管理、维护服务等流程环节,理论联系实际,干中学、做中思,丰富阅历、积累经验、培养真才实学,重点提升研究生解决综合性工程项目建设问题的决策和行动能力。

(四)产教融合

卓越培养项目应积极在产教融合、校企深度合作方面实现重大突破,每个项目邀请1至2家行业龙头企业联合推进建设,集中校内科研和导师团队、所指导的研究生、合作企业专家团队,联合开展课题研究和项目攻关,共建集人才培养、协同创新、科技成果应用转化等于一体的联合研发中心,校企联合申报国家及区域经济社会发展重大攻关课题,开创校企优势互补利益共享合作共赢新局面,为工程硕士赴企业深入开展专业实践训练、参与重大课题研究创造条件。

以下按照产教联培基地、研究生专业实践两个方面进行分析。

1.产教联培基地

产教联培基地是卓越培养项目和紧密合作企业开展工程技术开发和应用项目研究,成建制联合培养工程硕士研究生的主要场所。

卓越培养项目设立之初应学院要求所申报的紧密合作企业,目前,汽车项目制已与浙江吉利控股集团有限公司建立校级联培基地。

2.专业实践

按照培养方案,卓越培养项目研究生专业实践申请和答辩安排在入学后第二年,根据申报审批情况,2018-2020级研究生专业实践情况汇总表如表2所示。

表2 2018-2020级汽车卓越培养项目研究生专业实践情况汇总表

二、存在的主要问题

(一)复合交叉的跨专业工程创新团队还未真正形成

卓越培养项目已有数量可观的校内外导师,其中不乏一流领军学者,但“各自为政”的情况较为普遍,调查显示卓越培养项目研究生接受传统型导师团队指导或者单个导师指导的比例较高,学院复合交叉创新团队培养的理念在实施中缺乏各专业学院导师的支持和学校层面制度性的保障。这不仅导致卓越培养项目研究生在培养过程中未能感受到明显的复合交叉氛围,而且从根本结构上阻塞了卓越培养项目以“跨专业工程创新团队去承接国家级、省部级或行业企业重大重点工程类课题进而培养研究生”的通道。

(二)面向行业的高层次科教协同培养有待全面推进

要为国家重大战略行业、战略新兴产业培养“高精尖缺”专业技术人才,离不开高层次的科研训练,通过研究生专业实践统计数据中看出,当前汽车项目制研究生中参加过相关国家级、省部级或行业企业重大重点工程类课题的研究生比例只占41%,同时研究生还是在导师实验室开展科研训练为主,企业参与课题比例和程度均不高,导致研究生对科研训练培养成效的满意度分值不高。

(三)与紧密合作企业携手推进的产教融合培养尚浮于表面

从表2中看出,汽车项目制已有大批“紧密合作企业”,但总体来讲紧密合作企业还不够“紧密”,各企业介入卓越培养项目人才培养的层次也不一样,少部分企业甚至只是挂名,校企之间实质性合作推进较为缓慢,与企业建立的专业实践校级基地未能成规模接收项目制研究生进行系统的科研训练。一方面紧密合作企业与卓越培养项目之间的联系缺乏制度化的约束,联系的频次很低,无论是成建制接受卓越培养项目研究生开展专业实践,还是与卓越培养项目联合开展国家级、省部级或行业企业重大重点工程类课题研究,紧密合作企业都还应该发挥更大的作用。

三、解决对策

(一)深化行业特色类核心课程改革

卓越培养项目研究生培养方案中应包括项目行业特色类核心课程(必修)和所在专业学位领域课程(选修)。我们应当根据汽车行业的发展变化,重点做好卓越培养项目核心课程改革工作,根据行业人才知识结构掌握实际需求,进一步调整优化课程教学体系,着力引入企业资源加强课程实务教学,与合作企业共同开展案例开发、案例教学、讨论教学、实践(现场)教学等,重点强化工程硕士对行业知识的学习和掌握、技术应用创新意识和工程思维的养成、工程实践能力的提升。

(二)产教研深度融合

进入21世纪后,我国把建立创新型国家作为重要的战略目标。高层次具有应用研究能力人才的培养,则是实现这一目标的关键所在。潘永才等研究者在论述工科研究生应用研究能力培养时指出:“目前很多高校对工科研究生的培养都只是注重专业知识的学习,缺少创新思维和能力的培养,没有太多的项目经历,所以对团队合作的重要性理解和开展团队合作也没有太多经验,多半习惯单打独斗,这样在大型项目的完成过程中是有很大缺陷的。”[1]依托Z学院工科的优势,切实推进与卓越培养项目紧密合作企业产研教联培基地,使高校的科研强势资源与企业行业经验进行有效深度结合,可以采取以下几种形式:(1)基地结合行业前沿设立创新研究课题,基地工程师与卓越培养项目导师、研究生共同组建工程创新团队开展项目研究;既在项目推进中培养了研究生的科研能力,也达到了企业技术攻关的目的。(2)基地成规模接收相关研究领域的卓越培养项目研究生,开展项目成果转化的实践形式的专业实践,时长不少于6个月,并取得一批代表性专业实践成果;(3)与兄弟院校相关专业的学生开展创新创业设计竞赛,开拓行业、专业融合的新途径,让学生在竞争中创新,在实战中成才。

(三)进行专业虚拟仿真实验教学平台建设

随着《中国制造2025》战略规划的实施,中国汽车工业逐步从“汽车大国”向“汽车强国”转型发展,未来我国汽车产业急需一大批高素质创新型人才。然而,汽车工业是集机械、电子、液压、材料、化工、信息等多行业高度集成融合的行业,与汽车相关的实验通常运行成本高,危险系数大,破坏性强,专业实验室的建设费用巨大。这给当前的教学造成了很大的困难,尤其是学生理论、实践结合这一环很难实现。进入21世纪以来,信息化也渗入到我们生活每个角落。汽车工程人才的信息化水平就显得尤为重要。李璞等研究者在谈及汽车工程人才培养时指出:“卓越的汽车工程专业人才除了具备较强的理论知识体系,娴熟的技能操作之外,还需要具备一定的信息化技能水平,并能够在工作中创造性开展工作。”[2]这里的信息化技能水平包括汽车应用工程中所涉及的汽车智能化生产、装配、维修系统,信息化汽车应用中的能耗分析系统和节能控制系统,微电脑控制系统等等,此外还需要具备一定的大数据分析能力等方面。信息化和实践场地的结合就是要探索并建立多层次、立体化、虚实结合、教研互补的实验教学体系,而虚拟仿真实验教学平台建设就是一个有效的途径。孔春玉就认为:“加强虚拟仿真实验教学平台建设,拓展更丰富的虚拟仿真项目,真正培养和提高学生的创新能力和工程实践能力,是改革和创新汽车工程人才培养手段的必然发展方向。”[3]他研究的虽然是本科汽车工程专业人才的培养,对我们研究生卓越项目人才的培养仍然具有较强的现实意义:首先,通过虚拟仿真平台可以节约成本,可以通过数据模拟实现“线上实践”;二是通过平台实现大数据传输共享,连接校内校外导师与研究生之间的有效沟通;三是通过平台大数据分析,实现研究模拟和生产、试验之间的有效对接,真正能实现产学研的高度融合。

在互联网时代,信息的迭代是呈加速度推进的,而作为汽车项目卓越人才的培养也必然紧跟时代的脚步,在培养目标、培养模式、培养手段上不断调整,在改革中逐步完善,继而培养出卓越的汽车应用行业方面的专业化技能型人才。笔者在这里只是抛砖引玉,期待方家高论。