茵陈四苓颗粒联合骨髓间充质干细胞移植对急性肝衰竭大鼠肝脏线粒体呼吸链复合物和ATP活性的影响研究*

胡玉洁,胡 喻,刘 鹏,将明玥,郑 靖

(1.西南医科大学中西医结合学院,四川 泸州 644300;2.西南医科大学附属中医医院,四川 泸州 644300)

急性肝衰竭(acute Liver failure,ALF)是由各种原因引起的大量肝细胞迅速坏死、凋亡并伴有肝功能严重障碍危及生命的临床综合征,病死率高[1]。目前肝移植是ALF唯一根治的方法,但受到肝源稀缺、费用昂贵、术后排斥等诸多因素限制[2-3]。随着现代生物技术的发展,骨髓间充质干细胞(BMSCs)移植成为治疗急性肝衰竭的新兴方式。研究表明[4-8],BMSCs可以抑制炎症反应、减少肝细胞凋亡、改善线粒体呼吸功能、分化成为功能性肝细胞,同时还具备不违背社会伦理、制备简便、容易获取等优点,使其成为治疗晚期肝病的研究热点。

中医尚无急性肝衰竭的准确病名,依据中医藏象学说,肝脏可归属于中医的脾藏[9],由于本病以黄疸为突出的症状,病重势急,变化迅速,故又称之为“瘟黄”、“疫黄”、“急黄”等,黄为脾之脏色,黄疸亦为脾之本病。本实验以健脾利湿、清热解毒作为指导思想,选用四川省名老中医孙同郊教授经验方茵陈四苓颗粒(原方名为肝毒清颗粒),为本院院内制剂,由茵陈、泽泻、猪苓、白头翁、大黄等多味中药组成。根据本课题团队前期研究表明[10-12],茵陈四苓颗粒能抑制全身炎症反应、对抗内毒素血症、保护线粒体、促进肝细胞再生。本实验就茵陈四苓颗粒联合BMSCs移植治疗急性肝衰竭大鼠,探讨是否能通过影响大鼠肝脏能量代谢及线粒体呼吸功能方面减轻急性肝衰竭,进一步研究中药联合干细胞移植治疗急性肝衰竭大鼠的作用机制。以期为临床提供更佳的治疗手段。

1 材料

1.1 实验动物 2~3周龄,体质量(120±20)g,10只健康SPF级SD雄性大鼠,用于干细胞制备。6~8周龄,体质量(200±20)g,60只健康SD雄性大鼠,用于动物实验。由西南医科大学实验动物中心提供,动物生产许可证号:SCXK(川)2018-17,使用许可证号:SCXK(川)2018-065。

1.2 药物与试剂

1.2.1 药物 茵陈四苓颗粒(西南医科大学附属中医医院院内制剂,由医院制剂室制备,川药制剂Z20070525,许可证号:川2016039HZ。);复方甘草酸苷片(日本米诺发源制药株式会社,国药准字J20130077);硫代乙酰胺(Sigma 型号 163678-25G);戊巴比妥粉剂(上海榕柏)。试剂:总蛋白定量测定试剂盒(南京建成,型号 A045-4-2);ATP含量测定试剂盒(南京建成,型号A095-1-1);线粒体提取试剂盒(索莱宝,型号 SM0020);线粒体呼吸链复合体Ⅰ、Ⅱ活性检测试剂盒(索莱宝,型号 BC0515、BC3230);线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性检测试剂盒(索莱宝,型号 BC3240)。L-DMEM培养基;胎牛血清(Hyclone公司);青链霉素溶液(碧云天);胰酶细胞消化液(碧云天);抗大鼠CD-25/45、99-PE单克隆抗体(Bioelend)。

1.2.2 仪器、耗材 超净工作台(苏州净化);电子恒温水浴锅(北京中兴伟业仪器公司);37℃、5%CO2细胞培养箱(美国Thermo公司)、-80℃超低温冰箱(美国Thermo公司);FLUKO超细匀浆器(弗鲁克(上海)流体机械制造公司);酶标仪(美谷分子仪器公司);UV752N紫外可见分光光度计(上海佑科仪器仪表公司);透射电子显微镜(日本电子 JEOL生产)。

2 实验方法

2.1 采用全骨髓贴壁法制备大鼠BMSCs 大鼠2%戊巴比妥(40 mg/kg)腹腔注射麻醉后予以脱颈处死;放入75%酒精浸泡5 min后转移至超净工作台,用PBS缓冲液反复冲洗5 min后取出双下肢,钝性分离股骨、胫骨,剪去两端骨骺,无菌条件下快速予以细胞培养基反复冲洗骨髓腔,轻柔吹打混匀,维持细胞浓度1.0×106个/mL接种至25 cm2培养瓶中,置于37℃、5%CO2细胞培养箱中培养,每隔48 h更换完全培养液,待细胞铺满瓶底达90%时,用0.25%胰酶细胞消化液消化细胞,分瓶传代培养;传至第三代时用流式细胞仪鉴定。

2.2 构建急性肝衰竭大鼠模型及评价造模成功的方法和指标

2.2.1 造模方法 随机将60只SD健康雄性大鼠等分为6组,分别为正常组、联合组、阳性对照组、模型组、中药组、干细胞组。适应性喂养1周,保持充足饲料和饮水,室温控制在22℃左右,记录各组大鼠体重变化情况。于造模前12 h禁食不禁饮,除开正常组外各组均予以硫代乙酰胺(TAA)300 mg/kg腹腔注射造模,正常组予以等量生理盐水腹腔注射干预,间隔24 h重复1次。造模期间提供葡萄糖氯化钠补充热量,观察大鼠精神状态、进食量、体重及大小便等情况。

2.2.2 评价造模成功的方法和指标

2.2.2.1 大鼠一般情况改变 模型组10只大鼠于造模后出现精神萎靡,活动量剧减,行为异常,进食量及饮水量显著减少,体重下降,可见毛发粗糙晦暗,四肢皮肤青紫,皮下可见瘀癍、瘀点,大便稀溏,小便黄少,其中个别大鼠肛周出现异常出血,相继出现死亡,最后仅存活4只。

2.2.2.2 正常组与模型组血清学结果比较 正常组大鼠肝功能指标是处于SD大鼠血液生化指标的正常参考范围内,而模型组大鼠肝功能AST、ALT、TBIL在48 h内均明显升高,符合急性肝功能衰竭的诊断标准。见表1。

表1 正常组与模型组造模48 h后肝功水平比较

2.2.2.3 正常组与模型组肝脏组织病理HE染色比较 对模型组肝组织进行HE染色,可见肝细胞分叶不明显,肝索排列紊乱,中央静脉内皮部分缺失,中央静脉和门管区周围肝细胞不同程度变性坏死,见坏死肝细胞崩解,结构模糊,坏死区伴有少量核圆形深染的淋巴细胞浸润,胆管正常结构消失,符合肝衰竭肝损伤表现。见图1。

A-正常组

2.3 给药方法 造模成功后,参照《中药药理研究方法学》计算中药组及联合组予以茵陈四苓颗粒灌胃(1.5 g/kg,2次/d),阳性对照组予以复方甘草酸苷片溶液灌胃(7.5 mg/kg,2次/d),其余组灌胃等量生理盐水;干细胞组及联合组尾静脉注射BMSCs悬液(1.0×106个/mL),其余各组尾静脉注等体积细胞培养液。

2.4 标本取材和处理 干预72h后,大鼠腹腔注射2%戊巴比妥麻醉后开腹,经腹主动脉采血后脱颈处死,立即取出肝组织分别用3%戊二醛和4%多聚甲醛固定,部分肝组织-80℃低温保存,用于测定线粒体呼吸链复合体I、II、III酶活性和ATP酶含量。

2.5 指标检测

2.5.1 生化检测 大鼠经腹主动脉采血后静置离心收集血清,采用全自动生化分析仪测定肝功AST、ALT、TBIL。

2.5.2 Westerb-blot法测定大鼠肝脏中Bcl-2、Caspase-3蛋白表达水平 根据试剂盒说明书提取大鼠肝脏总蛋白,经上样、电泳、转膜、封闭后,加入一抗兔抗大鼠Bcl-2抗体、Caspase-3抗体(浓度:1∶2000),再将PVDF膜二抗孵育(稀释浓度:1∶5000),将放有膜的曝光板放入化学发光凝胶成像仪的暗室中,根据信号的强弱适当调整曝光时间,用天能GIS机箱控制软件V2.0对条带进行曝光扫描,结果以目的蛋白相对表达量表示。

2.5.3 磷钼酸比色法测定肝脏线粒体ATP含量 参考ATP含量测定试剂盒说明书及测定原理,对肝组织样本处理后,制备底物液、显色应用液,采用磷钼酸比色法进行检测,依据组织、细胞中ATP含量计算公式:ATP浓度(umol/gropt)=(测定OD值-对照OD值)/(标准OD值-空白OD值)×标准品浓度(1×103umol/L)×样本测定前稀释倍数/血红蛋白浓度(gHb/L),计算ATP含量。

2.5.4 紫外分光光度计测定呼吸链复合体I、II、III活性 按照线粒体提取试剂盒说明书进行操作,将肝组织置于4℃冰上匀浆,匀浆液离心取上清液(即为包浆提取物),采取紫外分光光度计进行测定用于测定呼吸链复合体I、II、III酶活性。以微量石英比色皿计算复合体I酶活性,按样本蛋白浓度计算复合体II、III活力。

2.5.5 肝脏组织病理检测 将固定于10%中性甲醛固定液中的肝组织标本取出,进行脱水、修剪、包埋、切片、染色、封片等操作后于显微镜下观察肝脏病理结构变化。

2.5.6 透射电镜观察肝细胞超微结构 肝组织于3%戊二醛固定后置于1%四氧化锇再固定,使用丙酮逐级脱水,脱水完毕后进行渗透与包埋已备下一步超薄切片(约50 mm厚),用双色染色法染色15~20 min后进行图像采集,观察肝细胞及肝线粒体等病理结构变化。

2.6 统计学方法 选择GraphPad Prism8.0统计软件分析实验数据及作图,多组间比较使用单因素ANOVA进行比较分析,差异显著(P<0.05)具有统计学意义。

3 结果

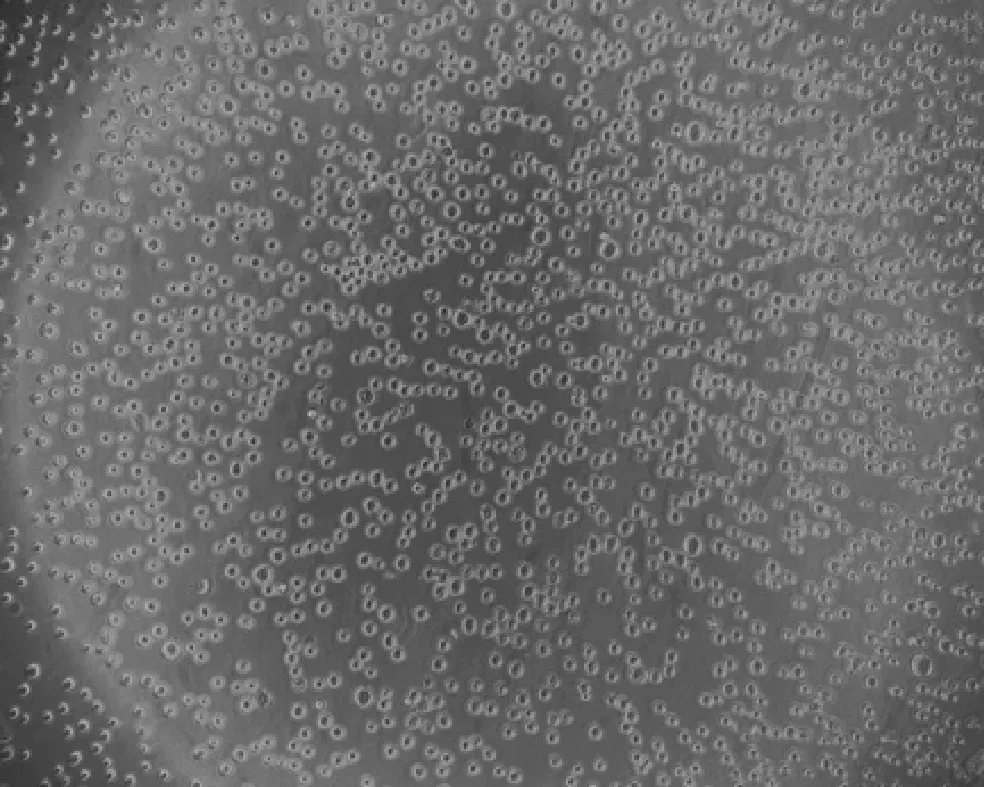

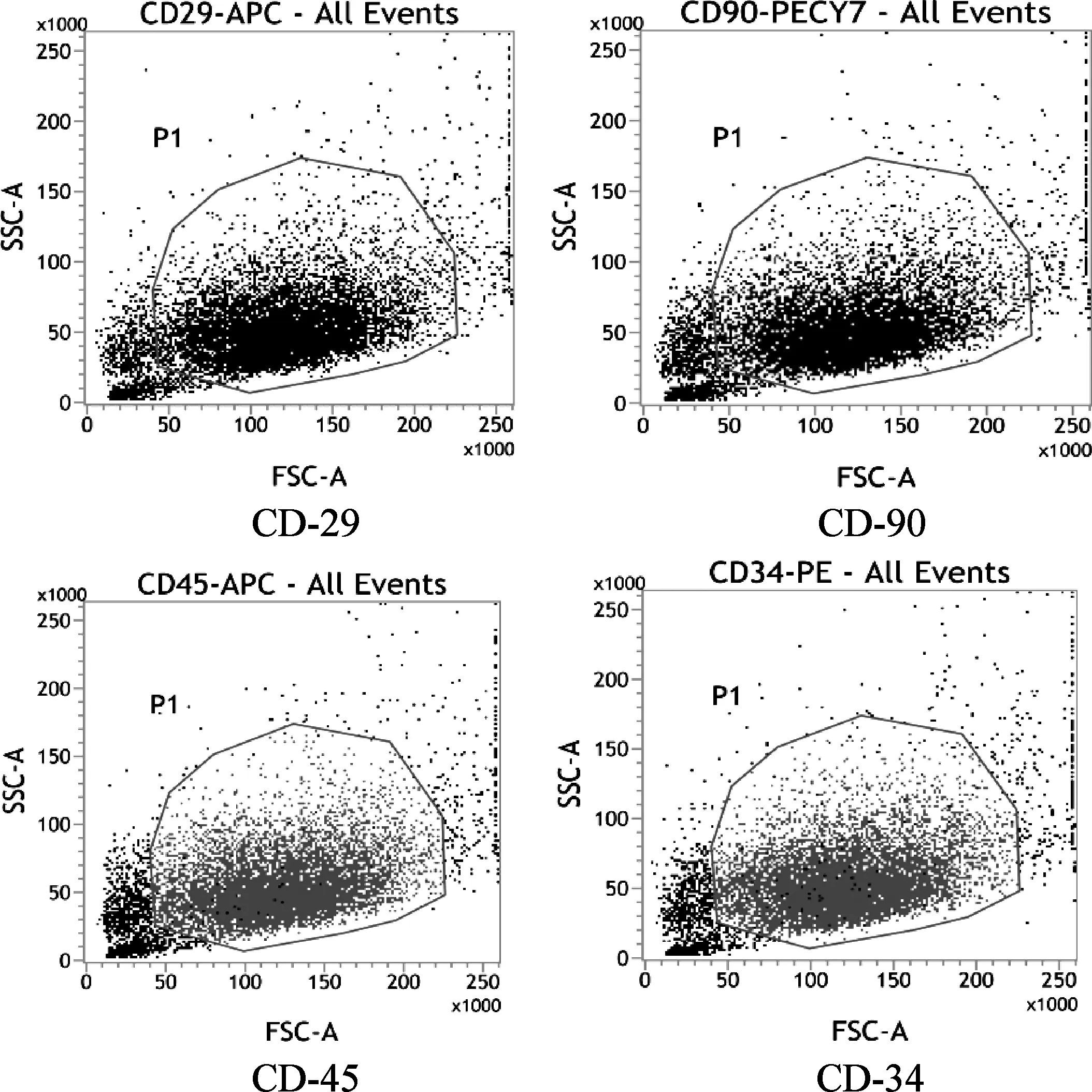

3.1 BMSCs培养及鉴定结果 将大鼠BMSCs接种至培养瓶48 h后换液大部分细胞贴壁,显微镜观察可见细胞呈圆形,呈“满天星”分布,折光性强(见图2-A原代细胞)。细胞快速增长,呈长梭形、纺锤状、漩涡状均匀排列,逐渐融合成片(见图2-B第二代、图2-C为第三代)。经流式细胞仪检测BMSCs表面标志物CD29表达率为99.90%,CD90表达率为99.56%,呈强阳性,CD45表达率为0.51%,CD34表达率为0.20%,呈阴性,见图3。

A-原代细胞

图3 大鼠骨髓间充质干细胞流式细胞仪鉴定结果

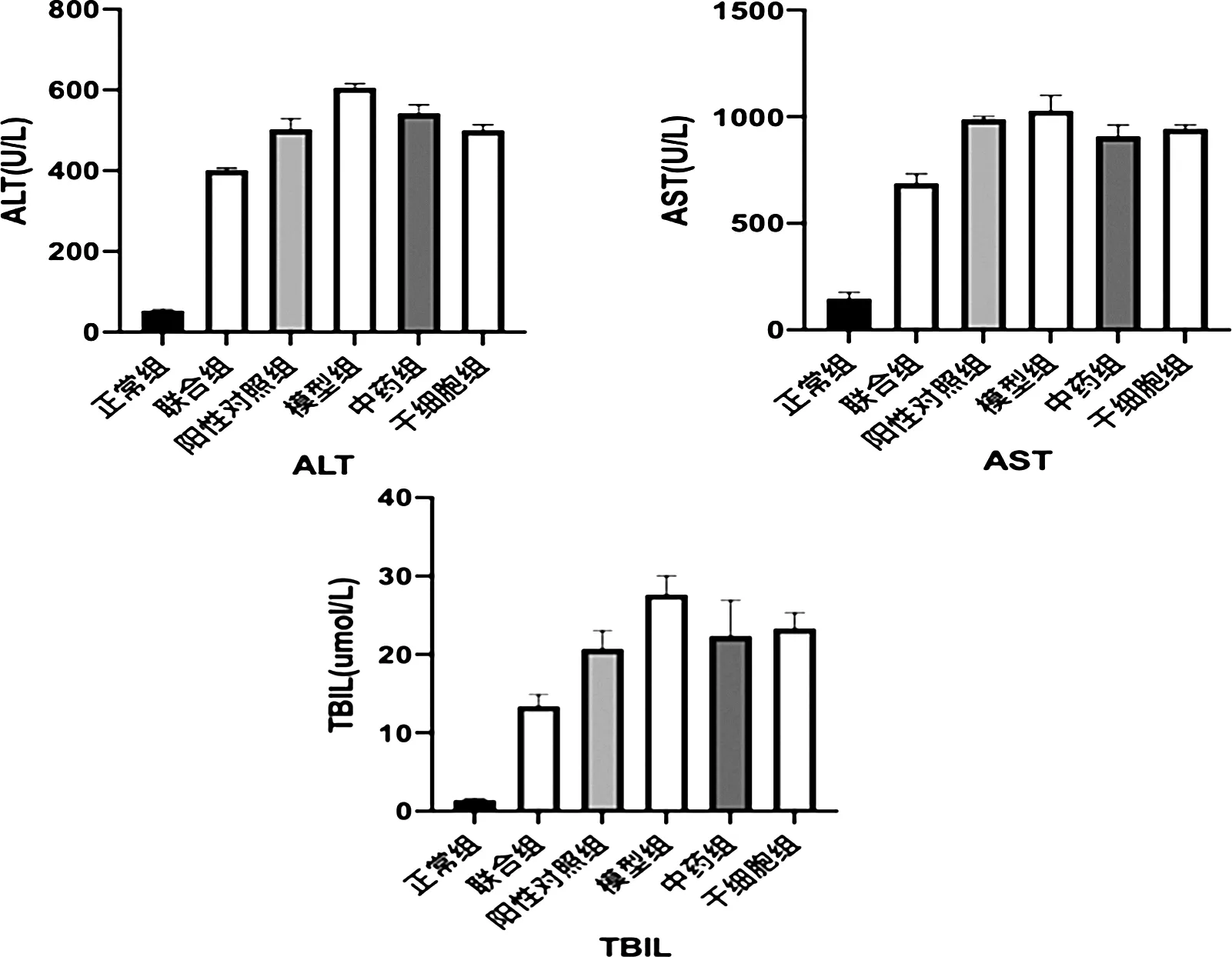

3.2 各组大鼠血清AST、ALT、TBIL水平比较 与模型组相比,干预组大鼠肝功水平(AST、ALT、TBIL)均明显下降,差异具有统计学意义(P<0.05);与正常组相比肝功水平仍高(P<0.05)。各干预组相比,联合组肝功(AST、ALT、TBIL)水平最低,差异具有统计学意义(P<0.05)。见图4。

图4 各组大鼠血清AST、ALT及TBIL水平比较

3.3 各组大鼠肝脏组织病理观察 正常组肝索排列较为整齐,肝小叶结构完整,未见肝细胞变性坏死、炎性细胞浸润及纤维增生。与正常组相比,模型组肝索排列相对紊乱,可见中央静脉或门管区周围肝细胞明显变性坏死、胆管坏死,同时坏死区伴有大量淋巴细胞浸润,基本符合肝衰模型的病变特征;各干预组与模型组比较,各组肝索排列相对整齐,肝细胞坏死程度减轻,炎性细胞浸润减少,见图5。

正常组

3.4 透射电镜观察肝细胞超微结构结果 正常组肝细胞体积大,呈多角形或多面体,形态结构正常;细胞核完整,体形大而圆,位于中央,胞浆丰富且线粒体、内质网、核糖体等细胞器,各细胞器结构清晰,仅在胞浆内见少量的脂滴。模型组电镜下可见肝细胞胞浆中较多数线粒体已发生肿胀,嵴断裂、溶解甚至消失,细胞核皱缩,染色质聚集,胞浆电子密度增高,可见大量凋亡的肝细胞,疑似为凋亡现象。其余各组以联合组肝细胞胞浆中线粒体病变程度最小、范围较小,较少数肝细胞发生凋亡,见图6。

正常组

3.5 各组大鼠肝脏ATP浓度结果 据表2、表3统计结果显示,与模型组相比,正常组大鼠肝脏匀浆中和线粒体提取液中ATP浓度均明显升高(P<0.01);联合组大鼠肝脏匀浆中和线粒体提取液中ATP浓度均升高(P<0.05)。

表2 各组大鼠肝脏匀浆中ATP浓度变化

表3 各组大鼠线粒体提取液中ATP浓度的变化

与联合组相比,阳性对照组大鼠肝脏线粒体提取液中ATP浓度降低(P<0.05)。余组间大鼠肝脏线粒体ATP浓度差异无统计学意义(P>0.05)。

3.6 各组大鼠线粒体提取液中复合体I、II、III活力变化 由表4可见,与模型组相比,正常组大鼠肝脏线粒体提取液中复合体Ⅰ、II、III活力明显升高,差异极显著(P<0.01);联合组大鼠肝脏线粒体提取液中复合体Ⅰ、III活力升高,差异显著(P<0.05);其余各干预组大鼠肝脏线粒体提取液中复合体Ⅰ、II、III活力差异无统计学意义(P>0.05)。

表4 各组大鼠线粒体提取液中复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ活力的变化

与联合组相比,干细胞组大鼠肝脏线粒体提取液中复合体Ⅱ活力降低,差异显著(P<0.05);阳性对照组大鼠肝脏线粒体提取液中复合体Ⅲ活力降低,差异显著(P<0.05)。其余组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3.7 肝组织Bcl-2、Caspase-3的蛋白表达 与正常组相比,模型组大鼠肝脏中Bcl-2、Caspase-3蛋白表达显著升高,具有极其显著的统计学意义(P<0.01);与模型组相比,各干预组Bcl-2蛋白表达显著升高,具有极其显著的统计学意义(P<0.01),联合组Caspase-3蛋白表达显著降低,具有极其显著的统计学意义(P<0.01);与联合组相比,各干预组大鼠肝脏中Bcl-2蛋白表达显著降低,具有极其显著的统计学意义(P<0.01)。分别见图7、表5。

图7 Western blot检测蛋白表达

表5 各组大鼠肝脏中Bcl-2、Caspase-3的蛋白表达

4 讨论

急性肝衰竭是由多种原因引起的致死性疾病,临床上表现为肝脏大面积的变性和坏死,肝功能的急剧下降甚至完全丧失,以及由之引起的多器官功能的障碍。至今本病发病机制尚未研究明确,据研究表明[13-14]大量肝细胞凋亡为其主要发病机制之一,线粒体作为细胞能量代谢中心,在肝细胞凋亡过程中伴随着线粒体大小、形态、数量、结构异常改变,线粒体在肝细胞凋亡中起到至关重要的作用[15-16],并在肝脏疾病中发挥着举足轻重的影响。ALF的治疗一直是临床亟待解决的难题,因此肝衰竭治疗可以从改善线粒体结构、提高能量代谢、保护线粒体电子呼吸链功能方面探索。近年来干细胞移植成为治疗ALF研究热点,其中骨髓间充质干细胞(BMSCs)是来源于骨髓的中胚层非造血多能干细胞,具有抑制炎症反应、细胞凋亡、促进肝细胞再生、改善线粒体功能、提高生存率等作用[17]。鉴于以上诸多优点,吸引广大研究者选择骨髓间充质干细胞移植替代肝脏移植治疗肝衰竭。

急性肝衰竭大致可归属于中医领域中“急黄”、“瘟黄”等病范畴,此类患者临床常不同程度伴有腹胀、厌油纳差、乏力等脾气虚、湿邪困脾的表现。故本实验提出从“脾”论治急性肝衰竭。中医脾与线粒体的功能特征有许多相同之处[18]。1991年首次提出“中医脾-线粒体”假说,其氧化磷酸化产能过程与脾主运化功能相吻合,脾(线粒体)的强弱决定正气的盛衰及机体是否发病。本实验采用“健脾利湿”联合“清热解毒”法治疗急性肝衰竭,选用由四川省名中医孙同郊教授经验方拟定——茵陈四苓颗粒(原肝毒清颗粒),是本院自主开发的院内制剂,主要由茵陈、白术、茯苓、猪苓、泽泻、大黄、栀子等药物组成。茵陈乃“退黄要药”、白术为“补气健脾第一药”、茯苓“健脾祛湿第一药”、猪苓“健脾利水”、泽泻“健脾渗湿”,诸药共奏清热解毒、健脾利湿之功。据现代药理学研究表明[19-22],茵陈具有保肝、抗炎、抑制线粒体凋亡的作用,白术、猪苓能减轻肝细胞损伤、促进肝细胞再生,大黄具备促进线粒体通透性转换孔开放的功效,其中白术、大黄、泽泻均能改善线粒体结构功能、增强线粒体能量代谢。因此茵陈四苓颗粒有药理学基础证明具有保肝、改善线粒体结构功能的功效。根据本课题组前期研究发现[23],茵陈四苓颗粒联合骨髓间充质干细胞移植能减轻急性肝衰竭大鼠肝脏炎症活动指数、抑制肝脏细胞凋亡、抑制线粒体凋亡。

研究表明[14],线粒体功能障碍与肝衰竭发病密切相关。线粒体作为机体“能量工厂”,是细胞能量合成、储藏、交换以及细胞进行氧化呼吸的场所。线粒体将有机物氧化产生的能量转化为三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate,ATP),这个过程称之为氧化磷酸化。ATP广泛存在于细胞中,能直接反映机体能量代谢状态。电子传递链的作用代表线粒体最基本的功能,由于其功能与呼吸作用直接相关,亦称之为呼吸链。呼吸链由4种复合物、细胞色素C和辅酶Q构成。4种复合物(Complex)按照电子传递先后顺序,分为复合物I、II、III、IV,分别又名为NADH脱氢酶(NADH dehydrogenase)、琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase)、CoQH2-细胞色素C还原酶复合物、细胞色素C氧化酶(cytochrome c Oxidase)。呼吸链分为主呼吸链和次呼吸链,其中主呼吸链是由NADH开始的呼吸链,由复合体I、III、IV组成;次呼吸链是由FADH2开始,包含复合体II、III、IV,本条电子传递不经过复合体I。在正常生理电子传递过程中,复合物酶的活性变化能较为直观地反映线粒体呼吸功能。本实验采用腹腔注射硫代乙酰胺构造急性肝衰竭大鼠模型,模型组大鼠肝线粒体复合物I、II、III酶的活性与正常组相比均明显下降,使呼吸链电子传递受阻,ATP生成减少。肝线粒体酶复合物活性下降导致线粒体能量代谢障碍,这可能是急性肝衰竭的发病机制之一。联合组与干预组相比,复合体Ⅰ、III活力升高,复合物Ⅰ是机体内部能量物质转化合成ATP 的桥梁[24]。线粒体ATP含量均显著增多,说明茵陈四苓颗粒联合骨髓间充质干细胞能通过改善线粒体呼吸功能、提高ATP含量、增强能量代谢,从而达到治疗急性肝衰竭的作用。

总之,本实验采用“健脾补脾”联合“清热解毒”的治法,将茵陈四苓颗粒联合骨髓间充质干细胞治疗急性肝衰竭大鼠,实验结果证明联合组能显著提高大鼠肝脏线粒体呼吸链复合物活力、增强ATP活性、改善能量代谢,证实“从脾论治”对线粒体的功能恢复具有明显的作用,最终达到改善急性肝衰竭大鼠病情的目的。但本实验存在移植干细胞频数较少、途径单一、数量有限,进一步实验可设置不同的移植频数、剂量、途径,从而进一步优化干细胞移植治疗急性肝衰竭效果,以选取最佳剂量、把握最佳移植时机,为中药联合干细胞治疗急性肝衰竭提供新的诊治思路。