面部表情类型、强度和加工方式对孤独症儿童情绪理解的影响

陈艺华 吴惠芳 张 雨

(1 内蒙古师范大学心理学院,呼和浩特 010022)

(2 辽宁师范大学心理学院,大连 116029)

1 问题提出

孤独症又称孤独症谱系障碍,主要表现为社会交往障碍、言语交流困难、兴趣狭窄及重复刻板行为(American Psychiatric Association, 2013)。孤独症儿童情绪理解和预测他人情绪能力的缺陷是其社会交往障碍的主要表现(Bons et al., 2013)。情绪理解是儿童发展的基础,是人际沟通与社会交往的必要条件(李慧等, 2020),是个体发展和社会适应的良好指标(Izard et al., 2010)。情绪理解包括面部表情识别、基于愿望和信念的情绪理解、社会情境相关的复杂情绪理解、自我情绪表现规则理解几个方面(陈璟等, 2013)。面部表情揭示了有关他人情绪状态的大量信息(Rosset et al., 2008),可以精确地表达许多不同的情绪和情感,而且比任何表达方式都要精细(彭聃龄, 2007),被称为“情绪反应最敏感的指示器”(郭嘉, 静进, 2009)。研究发现,孤独症儿童识别面部表情的能力存在严重缺陷(霍文瑶等, 2016; Uljarevic & Hamilton, 2013)。面部表情识别能力的缺陷导致孤独症儿童在解读面部表情和理解他人情绪时出现困难,不能对人类的情绪面孔做出适当的反应,并且严重影响其情绪分享过程,使他们不能进行正常的人际交往和社会互动(林琼希等, 2018; 肖帅萍等, 2017)。

研究表明,孤独症儿童对不同情绪类型的面部表情识别存在困难,尤其对各种消极情绪存在识别困难(李咏梅等, 2009)。Rump等人(2010)发现,5~7岁的孤独症儿童对消极情绪面部表情的识别较差,尤其是对愤怒情绪的面部表情识别存在困难。也有研究发现,孤独症儿童对恐惧情绪的面部表情识别正确率最低且速度最慢(严淑琼, 2008; Pelphrey et al., 2002)。且研究表明,孤独症儿童对积极情绪面部表情的正确识别能力显著高于对消极情绪面部表情的正确识别能力(肖帅萍等, 2017; Rosset et al, 2008; Smith et al., 2010)。不同情绪强度也会对孤独症儿童面部表情识别产生影响。当给孤独症成年人呈现以10%的极差从中性情绪到完整情绪依次增加表情强度的图片时,他们不能识别低强度的面部表情,同时他们在识别低强度的愤怒、厌恶和惊讶面部表情上存在困难,而且对中等强度的愤怒和厌恶、以及100%强度的厌恶面部表情也存在障碍,但是他们能够识别100%强度的惊讶和生气的面部表情(Smith et al., 2010)。研究发现,面部表情的强度越强,孤独症儿童的情绪理解越好(刘理阳, 2014; 王磊等, 2017; 肖帅萍等, 2017)。同时,面部表情加工方式也对孤独症儿童面部表情识别产生影响,即孤独症儿童无法运用整体加工或模块加工的方式将面部知觉为一个整体进行面部表情识别,他会过度地关注嘴部提供的信息还有一些无关的细节信息,忽略眼部提供的信息(刘乐元等, 2017; 马伟娜等, 2015; Joseph & James, 2003)。实验证明,孤独症儿童会出现回避面部情绪特征(如眼睛、嘴巴)的现象,把眼睛看作威胁的刺激,但对于嘴部的注视与正常个体没有差异(郝艳斌等, 2018; 马伟娜, 朱蓓蓓, 2014)。由此可知,情绪类型、情绪强度和情绪加工方式都会对孤独症儿童面部表情识别产生影响。以往研究中呈现的刺激图片大多是整体面部表情(马伟娜, 朱蓓蓓, 2014; 王磊等, 2017; 肖帅萍等, 2017),对于孤独症儿童在不同情绪类型的面部表情识别中的差异,以及孤独症儿童面部表情越强,情绪理解越好的规律是否可以推论到局部加工方式还需要进一步研究。

综上所述,我们发现,面部表情类型、强度和加工方式都会对孤独症儿童情绪理解产生影响,但目前还没有实验探讨这三种因素对孤独症儿童情绪理解的交互影响,所以选取四种基本面部表情(高兴、愤怒、悲伤、恐惧),两种表情强度(50%,100%)以及两种加工方式(整体加工、局部加工),探讨孤独症儿童面部表情不同类型、强度和加工方式对情绪理解的影响。这是对孤独症儿童情绪理解理论和临床实践的创新。

2 研究方法

2.1 被试

被试选取某孤独症儿童康复中心孤独症儿童23名,所有孤独症儿童均经过正规医院诊断,符合DSM-V、ICD-10等精神病学专业诊断标准,韦氏智力量表得分大于70,无明显语言障碍,且无其他精神或神经障碍、遗传疾病和重大身体残障等。由于有3名被试无法完成预实验,所以选择了20名被试进行实验任务,研究者与被试已经有一年的相处,实验没有排斥现象。其中年龄范围5~12岁,男生13名,女生7名,平均年龄5.96岁。所有被试视力均正常。本研究获得了家长的知情同意。

2.2 实验设计

采用4(表情类型: 高兴、 悲伤、 恐惧、 愤怒)×2(表情强度: 50%、 100%)×2(加工方式: 整体加工、 局部加工)的被试内三因素实验设计。因变量为表情识别正确率(表情识别正确率=正确识别该类图片/该类图片总数)。

2.3 实验材料

实验材料选取分为两个步骤,图片制作和标准化。

图片制作:表情图片选自罗跃嘉(2005)的中国人情绪面孔图片系统。研究者以唤醒度为优先条件,选择该图片系统中唤醒度较高的六张中性情绪面孔图片(3个男性M唤醒度=5.11,M吸引力=4.15;3个女性M唤醒度=5.11,M吸引力=4.67)。将选出的中性情绪图片用FaceGen Modeller 3.4软件中的合成3D图片功能,对图片进行参数设置,生成四种基本的表情类型(高兴、悲伤、恐惧、愤怒),以及相应表情类型下不同强度(50%、100%) 的面部表情,共48张,作为整体加工方式面部表情图片。实验材料中局部加工面部表情图片,使用电脑对图片进行切割(保留眼部和嘴部的表情信息),共96张图片。

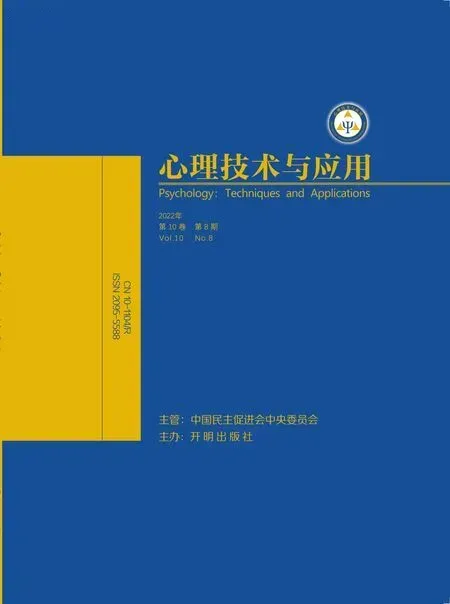

标准化:选取20名本科生对制作和裁剪后的图片信息度进行一致性评定,选择16张整体表情图片和16张局部表情图片认同度达到90%以上的图片作为实验材料,实验材料举例如图1。实验材料以电脑幻灯片的形式呈现给被试,记录被试正确识别的个数,计算表情识别正确率。

图1 实验材料示意图

2.4 实验程序

熟悉被试:主试作为志愿者,实验前先与被试相处一段时间,消除孤独症儿童的陌生情绪。

练习实验:有六种基本表情图片出现在电脑屏幕上,实验选择的表情隐藏在六种基本表情之中,主试询问被试该图片上是什么类型的表情,记录被试的答案。当被试回答正确率达70%及以上时,则进入正式测验;否则继续进行练习实验,练习阶段可进行多次,直到其正确率达标,否则无法进入正式实验。

正式实验:所有被试进行实验时要求监护人和特教老师同时在场。任务要求被试对屏幕上呈现的表情图片进行口头反应。注视屏幕时间600ms屏幕呈现表情图片,并呈现指导语:“小朋友,请告诉老师这是什么表情?”,当被试对实验材料进行识别后,主试记录答案,直至所有表情图片呈现完毕,如图2。每张图片呈现时间为6000ms,反应时间不限,正确识别记为1,错误识别或不能识别记为0。实验材料采用随机呈现的方式,呈现两次,避免疲劳效应和练习效应。

图2 正式实验流程图(1个trail)

3 结果

表1 不同面部表情类型、加工方式和强度下面部表情识别正确率(%)

4 讨论

不同面部表情类型对孤独症儿童情绪理解存在影响,且出现积极情绪面部表情识别的优势效应(Calvo & Lundqvist, 2008),与以往研究基本一致(王磊等, 2017; 肖帅萍等, 2017; Smith et al., 2010)。但是,对于悲伤面部表情的识别最低,这与前人研究结果不同。顾莉萍等人(2008)对学龄前孤独症儿童面部表情识别能力进行研究,采用自拍的高兴、愤怒、恐惧、悲伤、生气、惊讶和厌恶的表情图片,发现孤独症幼儿对悲伤等消极情绪的识别较好,而本研究中被试对于悲伤表情识别的正确率最低。这可能一方面与早期经验有关,高兴情绪较早出现在个体的早期生活中,儿童对于高兴情绪有更多的积极感受,同时家长和教师在教养过程中更多展现的是积极情绪,因此相较于其他情绪,孤独症儿童获得了更多积极情绪的经验。另一方面,积极情绪比消极情绪具有更明显的面部特征,尤其是嘴部特征(樊越波等, 2016),消极情绪特征的变化主要集中在眼睛和眉毛区域(Deruelle et al., 2004),且悲伤相较于愤怒和恐惧面部特征更不明显。孤独症儿童又更倾向于通过观察嘴巴来完成识别任务(马伟娜等, 2015)。因而高兴表情识别的正确率要优于其他表情识别的正确率,悲伤表情识别的正确率低于其他表情识别的正确率。

面部表情强度会影响孤独症儿童情绪理解,即情绪理解的准确性会随着面部表情强度的提高而提高。这一结果也得到了其他研究的证明(王磊等, 2017; 肖帅萍等, 2017; Smith et al., 2010)。这可能是因为面部表情的强度越大,面部展现的生理特征就越明显,使得孤独症儿童获得的编码信息就越丰富,所以最终得到的结果准确性就越高,也可能是因为孤独症儿童更喜欢把夸张的表情看作更贴近现实生活中的表情(刘理阳, 2014)。

本研究还发现不同面部加工方式对孤独症儿童情绪理解存在影响,但是未发现孤独症儿童局部面部加工方式的特点,这与前人的实验结论不同,即在整体加工方式下,高强度的表情识别正确率好于低强度的表情识别正确率;在局部加工方式下,两强度的表情识别正确率无差异。这在普通儿童中也有类似的发现,研究者发现普通儿童在进行情绪命名任务时是通过表情特征,即局部加工方式,而进行情绪匹配任务时采用的是整体加工方式,而且普通儿童在完成情绪命名任务的成绩好于情绪匹配任务的成绩,因而推测普通儿童在幼儿时可能是采用局部加工的方式来识别表情,但随着年龄的增加,整体加工策略逐步取代局部加工策略(Herba & Phillips, 2010)。综上所述,本研究推测孤独症儿童的面部表情识别的发展也可能具有这样的过程,即早期孤独症儿童对于表情识别的整体加工方式和局部加工方式发展水平都较低,没有显著差异,但随着年龄的增长,孤独症儿童对于表情识别的局部加工方式逐渐显现出优势。这需要在今后的实验中详细验证。

本研究存在一定的局限性。一是未加入健康儿童作为对照组,无法比较孤独症儿童与健康儿童之间的差异,实验结果的代表性受限。不过,梳理相关文献发现,加入健康儿童作为对照组,普遍有两种方式,一种是年龄性别匹配,一种是智力匹配。但由于孤独症儿童个体本身差异性较大,无法精准判断其认知水平,所以无论哪种匹配,最后都较难找到与孤独症儿童匹配程度较高的健康儿童。此外,若可以匹配,结果也普遍显示出健康儿童能力优于孤独症儿童的规律(丁芳等, 2018; 高世欢等, 2019; 王磊等, 2017; 肖帅萍等, 2017)。二是对孤独症儿童面部表情识别所选用的实验材料比较单一。尽管已根据不同面部表情类型、强度及加工方式改良了面部表情材料,但还不够完善。这也为未来进一步进行孤独症儿童面部表情识别实验提供了新的思考方向。