情境线索对旁观者网络欺负行为的影响

汪 果 高舒怡

(湖北大学心理学系,武汉 430062)

1 引言

据第48次中国互联网络发展状况统计报告显示,截至2021年12月,我国网民规模已达10.11亿,网民在线行为的研究受到了越来越多的关注,其中包括了网络欺负行为。网络欺负行为是传统欺负行为在网络时代的新形式,指群体或个体通过电子联络方式对受害者实施的持续性攻击行为(Smith et al., 2008)。影响个体做出网络欺负行为的因素有很多,大致可以分为三类,一是个体因素,如年龄和共情等,已有研究发现网络欺负者的共情水平更低(Zych et al., 2018);二是家庭因素,如家庭环境和亲子关系等,有研究表明亲子关系较差的青少年会参与更多的网络欺负事件(Ybarra, 2004);三是社会因素,如社会环境和文化环境等,网络欺负行为和暴力环境因素呈正相关(Calvete et al., 2010)。网络欺负行为的组成要素与传统欺负行为相似,传统欺负行为的研究主要聚焦于欺负者和受害者,随着研究的不断深入,人们开始将目光转向欺负行为中的旁观者。旁观者是指那些目睹了打架、暴力冲突或其他欺负事件的人(原珂, 齐亮, 2015)。本研究聚焦于一种特殊的网络欺负,欺负者为“通过网络平台目睹了一起传统欺负事件”的旁观者,而受害者则为“上述传统欺负事件”中的欺负者。

Salmivalli等人(1996)根据旁观者的行为反应将其分为了四种类型:局外人、保护者、强化者和协助者。协助者表现为帮助和加入欺负者;强化者会鼓励欺负者;局外者表现出回避欺负的行为;保护者则做出积极支持和帮助受害者的行为。但个体在欺负情境中扮演的角色可能不止一种(Gumpel et al., 2014),在不同的情境中扮演的角色也可能不同(Huitsing & René, 2012),因此很难将个体确定为某种固定角色。由于旁观者行为在网络欺负情境和现实欺负情境中具有较高的相似性(Song & Oh, 2018),因此,大部分研究者会借鉴现实欺负中旁观者行为的类别来进行相关研究。不过在两种情境下旁观者目睹欺负事件后做出行为反应的难易程度不同。对于发生在现实情境中的传统欺负,身处现场的旁观者要对抗内心的恐惧(遭报复)才能对受害者实施帮助,或者在受到同伴压力后加入欺负(Pozzoli & Gini, 2010)。在网络环境中,匿名性和开放性的特点让旁观者行为变得安全而便捷,比如旁观者可以在社交平台的留言区发表自己的看法,选择支持欺负者或是保护和帮助受害者(黄勖喆等, 2019)。本研究推断,旁观者通过网络平台目睹“传统欺负行为”后,针对欺负者的行为反应受时空因素的限制:一方面,旁观者目睹的“欺负事件”大部分具有延时性,即在网络平台上所看到的欺负行为并非当下正在发生的行为;另一方面,旁观者并不和欺负者身处同一现场,因此在网络平台上目睹“传统欺负事件”的旁观者更倾向于通过网络行为进行反应,其中可能包含针对欺负者的谩骂、言语攻击等网络欺负行为。在更高的安全性、便捷性以及更低的行为成本的影响下,相比于传统欺负行为,旁观者的网络欺负行为更具有普遍性和可行性。传统欺负行为和网络欺负行为的影响因素有相似之处,主要包括情境线索、状态共情和欺负者的攻击行为规范信念。

情境线索是指呈现某种特定的刺激情境,研究证明了情境线索对社会认知内容推断造成影响(代涛等, 2019)。长期或短期的暴力情境线索均会对个体攻击行为产生影响,在暴力环境下长大的个体(例如父母之间的冲突),会观察和模仿环境中榜样的行为,他们越发认同攻击行为,攻击性也会提升(Bandura, 1973)。而社交媒体上的暴力游戏、暴力事件的报道等凭借文字、图片和视频,也给大众中提供了更多的模仿资源。短时间暴露在暴力游戏中,个体的认知、情绪、情感等会被唤醒,会导致他们的敌意和焦虑,从而提升攻击性。个体的一些生理指标会因包含暴力的情境线索而唤醒,这种唤醒会强化对暴力情境线索的情绪反应。同时,个体当前的行为倾向会因生理唤醒而获得正向影响(激发、维持或强化),攻击动机转化为实际行动的可能性更高(Zillmann, 1979)。有研究显示,情境线索可以显著影响攻击行为,如文字、音视频等在启动个体的攻击行为上有显著效果(邓志平, 2018)。包含暴力元素的新闻报道、影视作品丰富了个体攻击行为的模仿资源,反复暴露于暴力线索情境下的个体,其攻击性图式会受到强化(张林等, 2017)。传统欺负中的旁观者更容易感受到欺负的氛围,因为他们通常直接处于欺负现场,直面欺负行为;而网络欺负的旁观者接触的欺负行为缺少肢体线索、语言线索和距离线索(黄勖喆等, 2019)。当传统欺负行为在网络上传播时,呈现形式的差异(文字vs文字+视频)会使情境线索丰富程度不尽相同。情境线索呈现方式越丰富,越有助于旁观者获得身处欺负现场的体验,肢体线索,语言线索,情绪线索等信息,从而对旁观者行为产生影响。当传统欺负在网络上传播时包含欺负事件的具体情境线索越多,暴力性质的情境线索越丰富,高保护倾向旁观者以保护受害者为目的,针对欺负者实施网络欺负行为的可能性也会更高。因此提出假设1:情境线索丰富程度正向预测旁观者的网络欺负行为。

状态共情是指个体对具体情境的认知和情感状态(Walker & Bright, 2009)。共情是主体在具体情境与关系的相互作用下形成的。只有共情的主体,共情是无法产生的(刘俊升, 周颖, 2008)。现实生活中的共情总是发生在一定的具体情境中,受到情境因素的影响(陈武英, 刘连启, 2016)。共情产生的原因是个体能站在对方的角度去理解他人的情绪情感并产生相似的情绪体验,而这依赖于对当前情境线索的充分利用。状态共情强调了情境因素的作用,反映了情境因素对共情主体产生影响的过程。有研究表明,共情是影响保护受害者行为的重要个体因素。共情与亲社会行为成正相关(丁凤琴, 陆朝晖, 2016)。

有研究发现,尽管网络情境下欺负行为的旁观者更多(Wong-Lo & Bullock, 2014),但其中多数旁观者更倾向于选择消极被动的策略,且该现象具有跨文化普遍性(Cleemput et al., 2014; Gahagan et al., 2016; Huang & Chou, 2010; Lenhart et al., 2011)。网络人际传播的线索过滤理论在一定程度上能解释这种现象(Culnan & Markus, 1987),该理论指出,互动者之间在交流时会存在各种通道的交际线索信息,帮助互动者判断社交中的不确定性。但在网络交流中,交际线索相对匮乏,行为去抑制化的可能性增加(符婷婷等, 2020)。共情是基于情境下的反应,受到情境影响(Hoffman, 2001)。人们取得线索的通道会因为网络环境的远程性而减少,面部表情、行为动作和情绪情感等线索会更难被感知。网络欺负中,受到情境线索缺失的影响,旁观者难以共情受害者,最终导致其无视甚至参与欺负(Barlińska et al., 2013)。也就是说,如果关于欺负事件的情境线索越丰富, 旁观者的共情程度越高,他们就会越倾向于在网上目睹传统欺负事件后选择主动策略。现有结果也证实,共情程度决定了网络欺负的旁观者是否会在目击网络欺负时对网络受害者实施帮助(Barlińska et al., 2013; Schacter et al., 2016)。正如共情—利他行为假设指出,共情诱发了利他主义动机,是助人动机的主要来源之一。很多实证研究均显示,状态共情对助人行为有非常显著的预测作用(夏勉, 王远伟, 2015)。高保护倾向旁观者的欺负行为以助人为出发点。因此提出假设2:状态共情在情境线索丰富程度对旁观者网络欺负行为的影响起中介作用。

攻击行为规范信念是个体对攻击行为可接受性的判断(段东园等, 2014),有研究表明,对攻击行为的认可与实际攻击行为呈显著正相关(Wright & Li, 2013)。攻击行为规范信念从认知角度来调节个体是否做出攻击行为及攻击行为出现的程度。 根据DeWall, Anderson和Bushman (2011)提出的一般攻击模型,长期置身暴力环境会提高个体的攻击认知,将攻击行为视作合理解决冲突的手段,即建立高攻击性的规范信念, 因而更易产生攻击行为(段东园等, 2014)。

社会信息加工模型认为,个体行为受其社会认知结构的影响,在攻击行为研究领域,个体的攻击行为受个体对攻击行为认知的影响(Dodge et al., 2003)。相关实证研究也表明,个体攻击行为的意愿和产生显著受到其攻击信念的影响, 攻击信念越高的个体, 越有可能出现更多的攻击行为(Zillmann, 1988)。传统欺负事件在网络上传播时,旁观者处于对受害者高度共情的状态,其中具有高攻击行为规范信念的个体,认为攻击欺负者是解决问题的合理手段,会更容易对欺负者做出网络欺负行为。反之,对于低攻击行为规范信念的旁观者来说,攻击行为并不是解决冲突的合理手段,即便个体处于对受害者高度共情的状态,也不倾向做出网络欺负行为。因此提出假设3:攻击行为规范信念在旁观者状态共情对网络欺负行为的影响中起调节作用。全部研究假设模型如图1所示。

图1 研究假设模型

以往文献没有直接证据显示,不同的信息呈现方式在情境线索丰富程度上具有显著差异。为确定合适的实验材料,检验自变量操作的有效性,在正式实验前需先针对“传统欺负事件”在网络平台上不同的呈现方式进行预实验,检验其在情境线索方面的差异。

2 研究方法

2.1 预实验

2.1.1 研究对象

利用 G-Power 3.1 (Faul et al., 2009)进行的功效分析显示,预实验被试至少需要19人。研究通过方便取样招募30名在校大学生,视力或矫正视力正常。年龄19~22岁(M年龄=20.50,SD年龄=0.90),其中,男生14人,女生16人。

2.1.2 实验材料

选取有文本和视频的真实传统欺负事件消息类报道,将其文本作为实验所需文本材料,将该报道中文本和视频作为实验所需的“文本+视频”类材料。依据以上标准,同时保证选取的传统欺负事件的报道是客观中立的且属于不同类型。为避免熟悉效应对实验的影响,研究随机挑选了近三年内关注度排名前十以后、包含欺负事件的六则新闻报道,并对该新闻报道中的“欺负行为”进行评定。经过筛选,最终选取基于三个欺负事件的三个消息类新闻报道材料,其中“文本”类、“文本+视频”类各三段。为确保实验材料的有效性,对最初的传统欺负事件的报道进行适当编辑。为避免熟悉效应,将欺负事件中涉及的人物(欺负者、受害者)以化名替代。

2.1.3 实验程序

首先告知被试权利并签署知情同意书。然后,主试介绍实验流程。接着,随机呈现六个事件的材料,要求被试认真阅读电脑屏幕呈现的实验材料。每个材料呈现后回答:‘你是否像“亲眼目睹”一样清楚材料中呈现的情境’,选项从1(非常不符合)到7(非常符合)。

2.1.4 实验结果

表1显示了三个欺负事件在“文字”和“文字+视频”两种呈现方式上六个材料的情境线索得分。t检验结果表明,三个欺负事件在“文字”和“文字+视频”两种呈现方式上情境线索得分均有差异显著。因此,预实验结果表明,实验材料选择合适且情境线索的操作有效。

表1 情境线索的操作有效性检验

2.2 正式实验

2.2.1 研究对象

根据G-Power 3.1 (Faul et al., 2009)进行的功效分析显示,正式实验至少需要77人。通过随机取样,在湖北某大学发放问卷452份,收回有效问卷445份,回收率为98.5%。其中男生 169人(占总体38.0%),女生276人占(总体62.0%);年龄18~22岁。根据问卷结果,筛选出在“保护受害者的行为”维度上得分均显著高于在“促进欺负的行为”和“局外行为”维度上的得分的个体,共140名高保护倾向的旁观者,邀请其参与正式实验。 正式实验被试共94人,有4人因为在模拟微博界面均未做出支持和保护受害者的有关反应,其数据无效,最终实验有效数据90份。其中男生21人,女生69人,年龄18 ~ 23岁,平均19.82±1.29岁。

2.2.2 实验设计

采用单因素被试间实验设计。其中,自变量为情境线索(文字/文字+视频),因变量为旁观者网络欺负行为。

2.2.3 实验材料与测量工具

以预实验检验过的材料为正式实验材料。为排除不同欺负类型带来的实验误差,将事件设定为一种欺负形式。控制每个事件的文本长度,事件间的视频时长不具有显著差异。

旁观者行为问卷。该问卷由Salmivalli等人(1996)编制、国内学者修订,共20个项目,包含三个维度:促进欺负的行为、保护受害者的行为及局外行为。7点记分,从1“完全不符合”到7“完全符合”。行为倾向得分为三个项目的得分之和,其分数越高,表明该类行为的表现倾向越明显。该问卷的三个维度在本研究中的α系数分别为0.74、0.84、0.83。

状态共情问卷。该问卷由Batson等人(1995)开发,包含五个条目(担忧的、关心的、产生共鸣的、感到同情的、被感动的,采用5级评分法,1代表“完全没有体验”,5代表“体验非常深刻”。该问卷曾被用于中国的大学生群体,且具有较好的内部一致性信度(孙炳海等, 2011)。该问卷在本研究中的α系数为0.69。

攻击行为规范信念问卷。该量表由Guerra等人(1995)编制,包括具体情境的报复性信念和一般情境下的攻击性信念两个分量表,共20个题目。通过正反向提问两种方式考察个体对攻击行为的认可和接受程度。量表采用4点评分,其中1 代表“完全不合情理”,4代表“完全合乎情理”,通过计算量表总分评定个体的攻击性信念。得分越高,表明个体对攻击行为的认可和接受度越高。该问卷在本研究中的α系数为0.72。

旁观者网络欺负行为。通过网络欺负行为的主要形式来测量。在被试浏览完网络情境下传统欺负事件的材料后,记录下被试在模拟微博界面对欺负者的谩骂、欺侮、诽谤、盗用、嘲弄、排挤等行为的数据。

2.2.4 实验程序

首先,发放452份网络问卷——旁观者行为问卷,筛选出“保护受害者的行为”得分均显著高于在“促进欺负的行为”和“局外行为”得分的140名个体,接受邀请参与正式实验的被试共94人。在实验开始前,告知被试实验过程全部匿名,尽可能按照自己的真实想法反应,并让签署知情同意书。对所有被试施测攻击性信念量表。将所有被试随机分为2组。接着,被试根据实验者提供的指导语,在模拟微博界面依次做出反应。高攻击性信念水平和低攻击性信念水平内,每组被试只呈现一类传统欺负的材料。被试首先完成相应组的传统欺负事件材料的浏览,紧接着完成共情反应问卷的电脑施测,随后在模拟微博界面对网络呈现的传统欺负事件做出反应(包含对受害者和欺负者的反应),并报告自己的反应类型。在正式实验结束后,主试会与被试沟通,引导其通过发泄缓解实验带来的消极影响,如让被试把此刻最想做的事写在纸上,或是去实验场地内配备的发泄屋发泄,在确认被试心情恢复平静后方可离开。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差

根据Harman单因子检验结果,研究数据共产生了12个特征值大于 1 的公因子,首个因子方差解释率22.70%,小于 40% 的临界值,表明研究不存在严重的共同方法偏差。

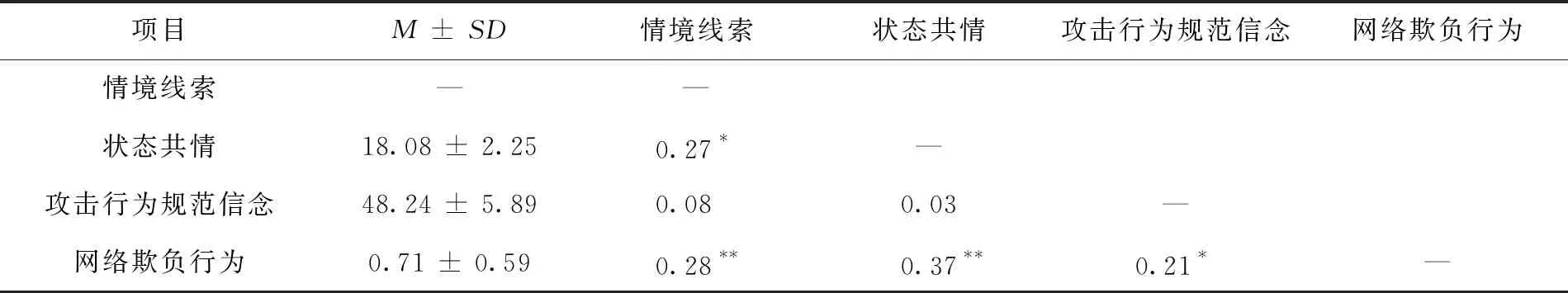

3.2 情境线索、状态共情、攻击行为规范信念和网络欺负行为之间的相关性

表2的相关分析表明,情境线索与状态共情、网络欺负行为分别呈显著正相关;状态共情和网络欺负行为呈显著正相关;网络欺负和攻击行为规范信念呈显著正相关。攻击行为规范信念和情境线索,和状态共情之间相关性都未达到显著水平。

表2 情境线索、状态共情、攻击行为规范信念和网络欺负行为之间的相关性(N=90)

3.3 情境线索与网络欺负行为的关系:有调节的中介模型的检验

采用Hayes编制的process V3.3中的模型4(简单中介模型)进行分析。将性别作为控制变量,状态共情在情境线索与网络欺负行为的关系中的中介效应检验结果表明(见表3),情境线索对网络欺负行为的预测作用显著(βc=0.57,t=2.72,p<0.01)。将状态共情作为中介变量放入模型后,情境线索对网络欺负行为的预测作用呈边缘显著(βc′=0.38,t=1.81,p=0.07)。情境线索对状态共情的预测作用显著(βa=0.59,t=2.87,p<0.01),状态共情对网络欺负行为的预测作用显著(βb=0.32,t=3.11,p<0.01)。状态共情的中介作用显著,详见图1。直接效应(0.38)和中介效应(0.19)分别占总效应(0.57)的66.67%、33.33%(见表4)。

表3 状态共情的中介模型检验

表4 总效应、直接效应和状态共情中介效应的分析

表5 有调节的中介模型检验

采用Hayes编制的process V3.3(Hayes, 2012)中的模型14,在控制了性别的情况下,对有调节的中介模型进行检验。结果表明将攻击行为规范信念放入模型后,状态共情与攻击行为规范信念的乘积对网络欺负行为的预测不显著(β=-0.01,t=-0.09,p> 0.05),说明攻击行为规范信念在状态共情与网络欺负行为的关系中起的调节作用不显著。研究结果如图2所示。

图2 状态共情的中介效应与攻击行为规范信念的调节效应检验结果

4 讨论

4.1 情境线索对旁观者网络欺负行为的影响

情境线索对旁观者网络欺负行为的预测作用显著,将状态共情作为中介变量后,情境线索对旁观者网络欺负行为的预测作用依然显著。旁观者网络欺负行为本质上是攻击行为。已有很多研究发现,长期或短期的暴力情境线索均会对个体攻击行为产生影响。本研究中的情境线索,是指在网络平台上传播的传统欺负事件的情境线索,它是一种包含暴力线索的即时性刺激。兴奋线索迁移理论(Zillmann, 1979)认为,包含暴力的情境线索会唤醒个体的一些生理指标,这会强化对暴力情境线索的情绪反应,也会进一步激发、维持或强化个体当前的行为倾向,更容易把原先的动机转化为行为上的具体动作(Davis et al., 2015)。随着网络上社交媒体的迅速发展,传统欺负也不仅仅局限于现实情境。人们常会将现实情境中的传统欺负事件用文字或视频的方式发布在网络上,以获得更多的关注。当传统欺负事件在网络平台上传播时,“文字+视频”组可以提供丰富的有关欺负事件的情境线索,包括暴力动作、言语以及充满敌意的表情等,更容易引起高保护倾向旁观者的愤怒。旁观者的一些生理指标会被唤醒,从而强化其对于传统欺负中欺负者的愤怒和攻击动机;在网络情境下,旁观者目睹的“欺负事件”大部分都具有延时性,且与欺负者不处于同一现场,网络的匿名情境为旁观者针对“传统欺负事件中的欺负者”实施网络欺负行为提供了安全便捷的环境,为旁观者在获取更丰富情境线索的情况下针对原欺负者作出网络欺负行为创造了有利条件。因此,假设1成立,网络呈现的传统欺负情境线索丰富度正向影响高保护倾向旁观者的网络欺负行为。

4.2 状态共情的中介作用

情境因素是影响共情的重要因素(陈武英, 刘连启, 2016)。个体需要充分利用当前的情境线索,从而理解他人的情绪情感体验并产生与之类似的情绪体验。状态共情是指个体对具体情境的认知和情感状态(Walker & Bright, 2009),反映了情境的诱发性,体现了人与环境的交互作用。网络人际传播的线索过滤理论认为,在线互动使人们获取信息的通道减少,会导致诸多情境线索缺失,如面部表情、眼神、物理距离以及事件具体信息。当传统欺负借助电子媒体传播时,“文字+视频”的呈现方式会提供丰富的有关欺负事件的情境线索,欺负行为的严重程度,欺负者的暴力动作,受害者的表情、哭喊声、伤势等。当旁观者“目睹一切”,他们便可以充分了解传统欺负事件的具体情境,理解受害者的难过与悲伤,进而与之共情。因此,情境线索越丰富,旁观者的状态共情水平越高,情境线索正向影响状态共情。

旁观者的网络欺负行为是一个复杂的概念,是以助人为目的发起的欺负行为。根据共情—利他假说,共情诱发了利他主义动机,是助人动机的主要来源之一。大量研究也表明,状态共情对助人行为有非常显著的预测作用(夏勉, 王远伟, 2015)。在这种情况下,传统欺负的情境线索丰富程度越高,旁观者的共情水平会越高,其助人动机越容易被激发。旁观者在网络上目睹了传统欺负事件后采取保护受害者的行为的概率也会更大。由于网络环境的匿名性和远程性,当旁观者认为在网络上反对传统欺负中的欺负者是对受害者的保护和支持时,他们会不自觉放大这种反对,甚至认为暴力攻击欺负者可以更好地表达对受害者的同情及帮助,进而做出网络欺负行为。因此,情境线索通过状态共情影响旁观者网络欺负行为,状态共情在其中起中介作用。

4.3 攻击行为规范信念的调节作用

个体的攻击行为规范信念决定其对于攻击行为的接受程度(段东园等, 2014),根据社会信息加工模型,人的行为受其社会认知结构的影响,因此个体的攻击行为规范信念会对其攻击行为产生影响(Dodge et al., 2003)。已有研究发现,攻击行为规范信念正向预测攻击行为(Zillmann, 1988)。旁观者网络欺负行为的动机在于对受害者的保护和支持,因此他们对于自己的网络欺负行为更容易赋予合理性的解释。本研究发现攻击行为规范信念对旁观者网络欺负行为的正向预测,基本证实了前人的研究结果。

传统欺负事件在网络上传播时,网络环境会对旁观者的行为产生影响。网络匿名性降低了旁观者的责任感,同时伴随去个性化现象的出现,这也就导致了去抑制现象的发生,包括自我控制水平和道德自我调节的降低。旁观者在网络平台上目击传统欺负事件时,情境线索使其产生状态共情,唤醒其对欺负者的反对和愤怒。道德推脱和自我控制水平的降低会强化旁观者对传统欺负中欺负者的反对和敌意情绪,使其认为对欺负者的攻击行为是可以接受的,进而减弱了攻击行为规范信念在其中的影响。旁观者更倾向于根据自身情绪状态(如状态共情)对欺负者做出网络欺负行为。因此,攻击行为规范信念的调节作用不显著。

4.4 研究意义与展望

本研究的实践意义在于,以传统欺负在网络传播作为切入点,发现了状态共情在情境线索对旁观者网络欺负行为影响中的中介作用,可以启发人们在报道欺负事件时,应注意控制容易诱发个体过度状态共情的因素,降低旁观者网络欺负行为出现的几率,有助于创建和谐文明的网络环境。

本研究尝试从信息传播的角度入手,并用实验法研究传统欺负在网络环境传播时情境线索对旁观者网络欺负行为的影响,具有一定的理论价值:通过实验法获取被试在网络环境下的真实反应;探讨高保护倾向的旁观者在“保护和支持受害者”名义下,针对原欺负者实施欺负行为的心理机制,丰富了网络欺负行为动机的研究。

本研究也存在需要完善的地方:一是对因变量的测量维度单一,研究对象仅是高保护倾向的旁观者,结论的推广性有限;二是被试为大学生群体,结论对于其他年龄阶段的人群应谨慎推广。后续研究可以结合旁观者效应,从更多维度,针对不同类型的旁观者,选取不同年龄阶段的人群进行实验,验证该结论的推广性并探讨其他影响因素。