学习任务的设计机理

文|华慧蓉

任务型教学主张以学生为中心安排任务、组织教学,提倡师生之间、生生之间的交际互动,促进学生在生动多样的课堂情境中通过真正的做“任务”来培养语言综合运用能力。文本是阅读的对象,而阅读教学是由一个接一个的学习任务来关联和驱动的。学习任务设计的关键在于努力创设多样化的语言实践活动,给予学生整块的自主阅读、自主思考、自主完成任务的时间和完整地用书面及口头语言再现、分享学习结果的时空,使不同基础的学生都能深度卷入学习过程,以提升其语文能力,发展其语文素养。

一、情境性,让学习有代入感

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》在第一板块“课程性质”中提出,“语文课程应引导学生热爱国家通用语言文字,在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,积累语言经验,把握语言文字的特点和运用规律,培养语言文字运用能力”。学习任务的情境化,虽然不可能使学生在课堂上完全“身临其境”,但可以产生代入感,从而产生走进文本、感悟文本的欲望。统编教材的很多课后习题都是学习任务的现成内容,老师只要在此基础上创设适切的情境,就能将课后习题转化为驱动式的任务,激发学生探索动力。

例如三上《在牛肚子里旅行》的课后习题二:“从哪里可以看出青头和红头是‘非常要好的朋友’?默读全文,至少找出三处来说明。”一位老师把这个理性的问题设计成一个感性的学习任务:

假如你是红头,会把青头帮助你的哪些细节记在心中?

亲爱的青头:

你真是我的好朋友!记得那次我进了牛肚子……

是你________________

是你________________

是你________________

想到这些画面,我真是感动!你真是我最好的朋友!

这样的学习任务充分给予学生阅读、思考、表达的空间,学生不自觉地会从红头的视角去读课文,寻找能够体现青头帮助自己的语句,并转换成第一人称的口吻来提炼这些细节。课文的学习不再是单纯的冷冰冰的理性分析,还多了一份温暖的人文情怀。

统编教材从三年级起安排了文言文,如何引导学生用自己的话讲好文言文故事?凸显任务的情境性不失为一种有效的操作路径。例如,一位老师在执教六上《文言文二则》中的《书戴嵩画牛》时,设计了情境演绎的任务:

读读下面的提示,选择其中一个角色,跟同学讲一讲这个故事。(提示1:我姓杜,人称杜处士。我读了不少书,可就是不愿意做官……提示2:今天天气真好!放牛去喽!还没有出村子,我看见……提示3:我是苏轼,听说四川有个杜处士……)

学生在借助注释、课文插图等读懂文言文的基础上,展开想象,将已有的知识迁移到任意选择的一种情境中,在探究的乐趣中持续地激发学习动机。

二、实践性,让学习有延伸感

当学生感受到学习“有用”“有意思”“有意义”时,就会激发学习动力,促使主动学习。学习任务应联系生活,甚至可以突破课堂时空局限,将课文学习与现实生活无缝对接,让学生将课堂上所学的语文知识应用于实践,在实践中感知、认识、探究新的知识。

五上《松鼠》是一篇说明文,学生通过课文和《中国大百科全书》片段的对比阅读,能够体会说明性文章不同的语言风格。在此基础上,可以将学习任务向纵深推进:

想一想,如果动物园请你给松鼠写一块介绍牌,你打算怎么写?

如果要给一年级的小朋友们介绍松鼠,你又打算怎么介绍?为什么?

这一学习任务还可以延伸至课后,让学生实际操作:你愿意帮助动物园写这块关于松鼠的介绍牌,还是愿意向一年级小朋友介绍有趣可爱的小松鼠呢?请你选择其中一个任务,认真完成。教师还可以利用学校的种植园、小农场等现成资源,引导学生为植物写名牌、挂名牌,做一次小小讲解员,为低年级小朋友介绍这些植物。学生在这些富有实践性的学习任务中,自然能更深入地感受到说明文要根据不同的需要选择恰当的表达方式。

四上《现代诗二首》安排了两首充满童趣的诗歌,为了激发学生读诗、写诗的兴趣,笔者设计了创作诗歌、汇编班级诗集的学习任务。来自学生的第一首诗是仿照《花牛歌》写的《蟋蟀歌》:蟋蟀在草地上唱歌,吱吱吱叫得可真欢。蟋蟀在草地上运动,手脚忙得不亦乐乎。蟋蟀在草地上睡觉,阳光抚摸着它的脸庞。蟋蟀在草地上做梦,心里美得开花一样。当这首小诗发到班级群后,学生们的创作热情就被激发起来。在此过程中,学生能够关注大自然,关注身边的事物,关注自己的生活体验,尝试用诗的语言表达自己的情感。比如,国庆期间,由于多雨且高温,出现了樱花反季开放的现象,一个学生便写下了《盼秋》:秋天到,秋天到,秋天未来,春先到?樱花,海棠却来了。谁知道,谁知道,秋姑娘到底何时到?紧接着,又完成了一首《秋》:秋蝉早已鸣,寒露亦来临。只愿重阳日,期待秋意浓。有一位学生观看了电影《长津湖》后,在家长的指导下创作了《英雄泪,中国魂》:长津湖畔,千里冰封,万里雪飘,步履维艰,冻土豆作食。刺骨寒风山中闯,枪林弹雨隙中生,谁是英雄?九兵团,三八线,东西并进,迂回围歼援朝战。制空失,伏地冰雕意志坚,怎叫人不潸然泪下!根思排兵守高地,退兵八次显神威。战斗英雄视死如归,抱起炸药冲敌群。中国红,中国魂,白雪地里写篇章!五星闪耀随风扬,正气凛然人人敬!英雄泪,中国魂,扬我国威争和平!吾辈当自强,持书仗剑耀中华!也有学生模仿冰心的《繁星》描写眼中的抗疫人员:这些事——是永不漫灭的回忆。可怕的病毒,冷静的街道,逆行的背影。四下第三单元安排的都是现代诗,学生有了一学期的积累,一本本个人诗集的诞生就水到渠成了。

这样的学习任务,不仅是学语文,也是用语文,融入了素养立意的课程目标新要求。

三、综合性,让学习有丰盈感

任务驱动要有操作性,围绕主题,由易到难,由简到繁,由浅入深,逐层展开,从完成“子任务”到完成“根状任务”。

在设计这些学习任务的时候,不能只重视阅读,应着力体现语文知识的综合运用和学生听说读写能力的整体发展,让学习的过程更具丰盈感。

六上《花之歌》是一篇略读课文,一位老师设计了如下学习任务——

学习任务一:课题是“花之歌”,全文却没有一个“花”字,你能从哪里看出“我”是花呢?听课文朗诵音频,边听边想象文字描绘的画面,在书上做批注,再和同学交流你的思考。(示例:听到“我是星星,从苍穹坠落在绿茵中”,我仿佛看到草地上满是鲜花的样子。)

学习任务二:诗人在诗歌中运用这些奇特的想象,想要表达什么呢?和同学讨论讨论。(小贴士:联系作者的生平及写作背景,结合诗歌内容,你会有新的思考。)

学习任务三:默读《杨柳与水莲》,说说文中有哪些和课文一样想象奇特的地方,再有感情地读一读。

学习任务四:如果你现在就是一朵花,你会想象成“我”是什么,或者“我”会做什么?请你学着课文的样子,展开丰富的想象,写一写你心目中的“花之歌”。也可以想象其他事物的形象,写写“草之歌”“树之歌”等。

《花之歌》是六上第一单元最后一篇课文,这一单元的语文要素是“从阅读的内容想开去”。这四个任务紧扣这一语文要素,既立足课文,又联系生活实际,形成一组相互关联的系列学习任务,体现出循序渐进、综合性强的特点。任务一是联系内容想开去,任务二是联系背景想开去,任务三是对比阅读想开去,任务四是联系自己想开去(迁移练笔)。学生在完成这些难度步步提升的学习任务的过程中,需要运用听、读、思、说、议、写等行为,由此不断强化“从阅读的内容想开去”的阅读习惯和能力,不断激发想象力和创造潜能。

再如,三下《我变成了一棵树》可以围绕以下任务展开教学过程——

学习任务一:默读课文,想一想:“我”为什么想变成一棵树?“我”变成一棵树后发生了哪些有趣的事情?试着完成下面的填空。

( )→( )→( )→( )……

学习任务二:“我”变成的这棵树有什么奇特之处呢?请你仔细读读课文,把它写在这棵由“我”变成的神奇大树上吧!

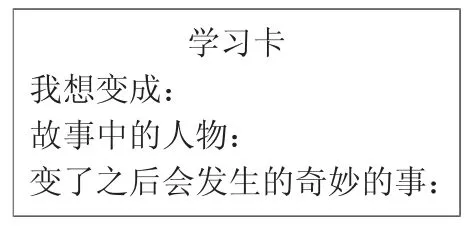

学习任务三:在想象的世界里,大家都会变哟!如果你也会变,你想变成什么呢?试着完成学习卡,和同学进行交流。

这篇课文是习作单元的精读课文,篇幅较长,承载着范例价值。学习任务的设计应体现这一价值,但也不能单一化地指向习作表达。第一个任务是整体感知文本内容,提取信息,梳理脉络。第二个任务重在围绕文本感悟想象的神奇之处,借助思维导图体会作者的想象思路,关注作者有意思的表达。第三个任务则引导学生迁移运用,构建自己的想象世界。这些任务训练的触角指向学生的各种学习能力,为本单元的习作积累了经验。

设计具有素养导向作用的学习任务会改变语文课堂教学样态,不管哪种学习任务都需要依托多样的言语实践活动来承载和外显,都需要听说读写思等语文综合性活动同时运行,学生在完成不同任务时,要靠自己的努力走向理想的学习境地。正因如此,自主学习才能真正走向深入。