侗族发酵肉制品的研究现状及展望

◎ 张 聪,林叶新

(南宁职业技术学院 健康与旅游学院,桂食文化创新协同中心,广西 南宁 530008)

发酵肉制品也称为发酵干燥肉制品,是以禽畜肉为原料,在自然或人工控制的条件下经微生物发酵,产生具有特殊风味、色泽、质地和形状,且能够较长时间保存的肉制品[1]。我国发酵肉制的种类繁多,如火腿、香肠、腊肉和板鸭等。除汉族外,部分少数民族也制作了不少特色发酵肉制品,如四川甘孜藏族自治州所产的丹巴香猪腿、丹巴猪膘,甘肃甘南藏族自治州舟曲县出产的舟曲腊肉等。

分布在贵州、湖南、广西毗连地区的侗族,受自然环境影响,有着“嗜酸”的饮食传统,所制作的发酵肉制品,如酸鱼、酸肉等,因其口感微酸开胃、颜色红润、入口化渣以及易于消化等特点,受到了人们的广泛关注,成为侗族所在地区开展乡村振兴、发展实体经济的重要抓手。酸鱼虽然属于水产品,但其加工工艺和酸肉有很大的相似性,因此可以视作特殊的肉制品。本文以酸鱼、酸肉为主要研究对象,对其研究进展进行综述,并展望了未来的发展趋势,为保护和发展饮食类非物质饮食文化和我国传统发酵肉制品转型升级提供参考。

1 侗族发酵肉制品概况

侗族居民以粮食作物为主食,平坝地区多吃粳米,山区则多吃糯米,且喜酸、辣。辣椒是侗族居民每菜必拌的佐料,户户人家都有酸水坛或腌酸鱼或腌酸菜[2]。其中包括酸鱼在内的酸肉、酸鸡、酸鸭等都是侗族的特色食品。

1.1 侗族发酵肉制品的特点

①历史悠久。明代桑悦所作的《记僮俗六首》中就有关于“腌存牛肉”的诗句,时至今日,侗族居民也喜食酸肉这类食品[3]。腌制所用的原料均为就地取材,简单、经济、环保。以酸鱼的制作为例,所用的原料除了河鱼以外,还有盐、糯米饭、辣椒等,都可以在当地获取。②侗族发酵肉制品保存期长。酸鱼可以保存20~30年,酸肉、酸鸡、酸鸭保存期较短,但也可以保存10年左右。③风味独特。腌制成熟后的酸鱼鱼肉红润、醇香扑鼻、香辣相间,且能溢出酸味;酸肉、酸鸡、酸鸭色泽金黄、酒香四溢。侗族发酵肉制品腌制成熟后,既可以生吃,也可以熟吃。侗族发酵肉制品不仅是当地传统食品,在当地的饮食风俗中也扮演着重要的角色。例如,在侗家酸荤中最有名的陈年酸鲤鱼,只有在葬礼的白事宴席上,侗家德高望重的老人才能享用。

1.2 侗族发酵肉制品的产品特性

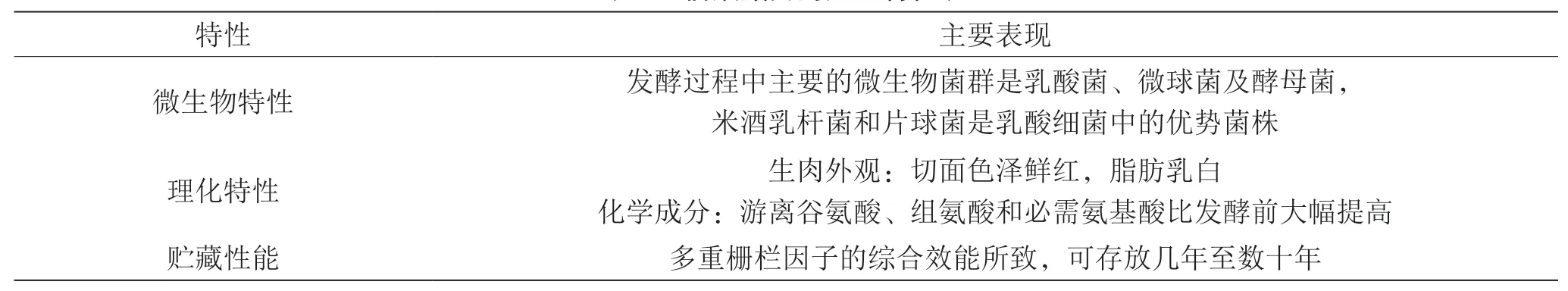

产品特性一般是指产品自身构造所形成的特色,侗族发酵肉制品的产品特性主要包括微生物特性、理化特性和贮藏性能3个方面。以酸肉为例,其产品特性见表1[4]。

表1 侗族酸肉的产品特性表

2 侗族发酵肉制品生产工艺的研究现状

侗族发酵肉制品传统工艺发酵时间长,主要工艺流程见图1。

图1 侗族发酵肉制品主要工艺流程图

按传统工艺制作侗族发酵肉制品,需要注意以下几点。①腌制时盐的添加量。酸鱼的用盐量取决于食用年限,若为年内食用,则盐的添加量为肉制品重量的1.5%~2.5%;食用年限越长,腌制时间越长,盐的添加量应随之增加,但一般不能超过4%,否则会丧失肉制品本身的鲜味。②传统的侗族发酵肉制品的腌料是糯米饭。糯米蒸熟制作腌糟时,糯米饭的温度要控制在10 ℃左右。现在也有采用小米、玉米粉作为发酵剂的。③腌制时,以木桶为佳,若采用土坛,酸鱼容易发酸,影响品质。腌制过程中,木桶要密封隔绝空气,以便发酵的顺利进行。

显然,上述工艺需要制作人有着丰富的经验,故难以实现工业化、标准化生产。目前工艺研究的主要目的在于研究菌种、辅料和发酵工艺对侗族发酵肉制品品质的影响;通过接种新的发酵剂加快酸鱼、酸肉的发酵进程,为工业化生产奠定基础。

2.1 菌种、辅料对侗族发酵肉制品品质的影响

菌种、辅料和发酵工艺对侗族发酵肉制品的品质有很大的影响,当前学者们的研究比较分散。例如,杜斌等[5]从传统方法制作的发酵60 d的酸鱼中分离出乳酸菌17株,其中具有降低亚硫酸盐能力的有2株,分属植物乳杆菌和发酵乳杆菌,应用于香肠发酵,所得香肠中的亚硫酸盐含量均低于国家标准。夏秀东等[6]研究发现辣椒对酸鱼发酵的影响较大,其能够抑制发酵前期菌落总数的增加、pH值的降低和整个发酵过程中TVBN的生成。李河山[7]认为姜蒜、酒糟、食盐和葡萄糖的用量为鱼体用量的2%、150%、4%和2%是制作腌酸鱼的最快组合。ZENG等[8]研究比较了液熏和传统烟熏对发酵酸鱼品质的影响,结果表明在发酵阶段结合液熏工艺的酸鱼,具有醇厚的烟熏风味、令人愉悦的酸味、较高的营养价值和食用安全性。

2.2 新工艺的研究

为了在保留侗族发酵肉制品传统风味的同时减少其发酵时间,当前主要采用的工艺为接种新的发酵剂或者新的发酵剂与传统工艺相结合的方式。2017年,胡萍等[9]公开了从侗族传统酸鱼中分离的一株产胞外多糖并具抗氧化特性的干酪乳杆菌H1快速发酵低盐型酸鱼的专利,所用乳酸菌粉为鱼质量的0.01%~0.02%,发酵温度15~20 ℃,湿度65%~75%,发酵1~3个月即可食用,该方法不仅简单快捷,可以有效提高产品的品质和安全性,还能运用于大规模生产。2020年,杜明等[10]公开了添加乳球菌乳亚种、乳酸乳球菌、植物乳杆菌和发酵乳杆菌中多种混合菌发酵制作酸鱼的专利,菌液的浓度是1酵乳杆菌 CFU·mL-1,菌液的添加量为鱼重量的0.1%~3.0%。产品风味和质构突显出土家族、侗族、苗族等民族的“酸酢鱼”的产品特征。谢垚垚等[11]利用混合乳酸菌进行侗族酸肉发酵,最佳发酵工艺条件为食盐添加量8%、从侗族酸肉中筛选出的弯曲乳杆菌SR6和戊糖片球菌SR4-2混合的发酵剂接种量为2.0%、糯米饭添加量45%以及发酵温度15 ℃,发酵时间缩短为30 d,品质优于传统侗族酸肉,并提高了食用的安全性。2021年,CHEN等[12]将从侗族发酵酸肉分离的蛋白水解微生物作为候选菌种,研究了其在制造发酵香肠中的效果,发现使用包括木葡萄球菌SX16和植物乳杆菌CMRC6在内的多菌种发酵剂,能够加速熟化过程中的酸化和蛋白水解,提高了发酵干香肠的微生物安全性和感官属性。

3 菌种分离、鉴定和应用研究现状

乳酸菌是侗族酸鱼、酸肉发酵过程中的优势菌种,酸鱼、酸肉良好的风味和保藏特性也与其有关。目前对侗族酸食微生物的研究主要集中在乳酸菌的筛选和应用上,对其他菌种,如酵母菌、葡萄球菌、乳杆菌的分离、筛选和应用也有相关研究。

早在2002年李宗军[13]从侗族发酵酸肉中分离出大量的米酒乳杆菌,同时也分离到植物乳杆菌、双发酵乳杆菌、耐酸乳杆菌、弯曲乳杆菌、卷曲乳杆菌、干酪乳杆菌、戊糖片球菌、乳酸片球菌、明串珠菌等多种乳酸细菌和德巴利氏酵母、球拟酵母等微生物,认为侗族酸肉的优势微生物菌系是乳酸细菌、微球菌、德巴利氏酵母和球拟酵母。2013年,CHEN等[14]首次从侗族酸肉中分离出魏氏菌。

此后,杜斌等[15]对侗族酸鱼中乳酸菌进行了分离,得到乳酸菌种16株,分属于消化乳杆菌、植物乳杆菌、草乳杆菌和发酵乳杆菌4类,分离所得菌株均具有良好的生长性能、产酸性能和耐盐性。高熳熳等[16]对侗族酸肉中的乳酸菌进行了分离,获得菌株54株,按照肉用发酵剂的原则筛选出3株优良菌株,分属于香肠乳杆菌、植物乳杆菌和乳酸片球菌,可将3种菌株复配用于肉制品发酵。湛剑龙等[17]对酸鱼、酸肉中的乳酸菌进行分离并以DPPH自由基清除率为指标筛选出7株菌株,以羟基自由基清除率、还原能力和抗脂质过氧化能力为抗氧化复筛指标,进行抗氧化菌株的筛选,得到抗氧化性活力最好的菌株2株,分属于戊糖片球菌和弯曲乳杆菌,且具有良好的耐盐和耐酸性。张玉龙和娄利娇[18-19]分别对湛剑龙所得的2株菌株进行了进一步研究,发现7株乳酸菌均具有良好的酸耐受性、较高的耐渗透压、产酸能力和对胆固醇的清除能力,抗氧化性活力最好的2株菌株具有良好的耐受性,可用于功能性食品的开发。LIU等[20]从高盐发酵的酸鱼中通过高通道筛选出植物乳杆菌B7,该菌株可作为肉类食品发酵剂。CHEN等[21]从侗族酸肉中分离得到两株高产亚硝酸盐的乳杆菌发酵剂,可用于中国传统香肠发酵。

此外,MI等[22]从侗族酸肉中分离出酵母菌73株,主要微生物菌系包括膜醭毕赤酵母、Kazac粉状米勒氏酵母、涎沫假丝酵母、霍氏假丝酵母、近平滑假丝酵母和酿酒酵母等7类,发现接种酿酒酵母和近平滑假丝酵母产生的酯类和醇类等风味物质较多,可用于改善风味。ZENG等[23]从侗族酸鱼中筛选出的酿酒酵母可以用于低盐酸鱼的制作。杜斌等[24]对侗族酸鱼的葡萄球菌进行了分离,得到菌株14株,发现木糖葡萄球菌是侗族传统酸鱼的优势菌种,为进一步研究葡萄球菌在侗族酸鱼中的作用奠定基础。

4 营养成分研究现状

肉制品发酵后,会在最终产品中形成许多对人体生长、发育、健康起一定作用的营养物质,侗族发酵肉制品中含有其他食品中没有或含量很低的部分营养物质,如可食用微生物菌体、维生素氨基酸等。发酵过程中,蛋白质、脂肪等不易被人体消化的大分子物质发生降解,一些益生菌由于生长条件适宜而大量生长繁殖,如乳酸菌、双歧杆菌等,其能改善人体的胃肠功能,提高免疫力。李宗军等[25]检测酸肉发酵前后氨基酸的组成时发现,发酵过程中,游离谷氨酸、组氨酸和必需氨基酸分别比发酵前提高了5.4、18.6和1.5倍,有效改善了产品品质。石敏[26]对侗族酸肉的主要营养成分进行了测定,发现酸肉的水分和脂肪含量降低,蛋白质含量提高。赵振新等[27]对侗族酸鱼的营养成分进行了测定,发现水分、蛋白质和脂肪含量有所下降,但氨基酸的质量有所提高,脂肪酸种类丰富,EPA和DHA含量在发酵结束后高达18.23%。

5 风味研究现状

发酵肉制品在风味发育、成熟的过程中,肉中的蛋白质、脂类和碳水化合物发生降解,产生多种挥发性有机化合物,如醇、醛、酮、酯、羧酸、内酯、吡啶、呋喃及某些含硫、含卤素的化合物等,使发酵肉制品具有其独特的风味[28]。目前,对侗族发酵肉制品风味的研究较少,李宗军[13]采用SPME-GC-MS技术对侗族酸肉的风味物质进行了测定,共从侗族发酵酸肉中鉴定出98个挥发性风味组分,发酵180 d后主要风味物质为小分子酯类、醇类和酸类,作者还在肉制品中分离鉴定出很少见的沉香醇、萜品醇、香茅醇等萜类和油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸及其酯类。

6 建议

6.1 研制侗族发酵肉制品行业标准

侗族发酵肉制品的生产区域涵盖贵州、广西和湖南等地区,由于地理环境、制作工艺、资源状况等不同,所制作的发酵肉制品的品质均有差异,容易影响消费者的认知和侗族饮食品牌的建立。虽然当前对侗族两大发酵肉制品,即酸鱼、酸肉的微生物和工艺上已有较多研究,但对于广西侗族地区的相关研究较少。因此,应当对侗族发酵肉制品的现状做更加全面的研究,厘清不同省份侗族发酵肉制品之间的品质特点、差异,特别是制作工艺和风味上的差异。在此基础上,对侗族发酵肉制品品质的基本指标,如水分含量、酸度、微生物指标作出规定,出台行业标准,方便市场监管,让消费者吃得安心、吃得放心。

6.2 促进侗族发酵肉制品的产业化水平

侗族发酵肉制品入口微酸,特别是脂肪部分,滑爽而不油腻,这种特殊风味决定其特殊的价值。当前已经有学者将从酸鱼、酸肉分离得到的菌种用于新产品的试制,如发酵香肠等,但未见后续报道,市场上也未见有以侗族发酵肉制品风味为主要特色的发酵肉制品出现。因此,要进一步加强产学研的结合,将研究成果落地,促进侗族发酵肉制品产业化水平的提高。

6.3 研发侗族发酵肉制品批量化生产装备

当前,侗族发酵肉制品的生产主要依赖于手工劳作,通过手工作坊或集约式加工厂进行生产,产量较低,品质主要靠有经验的工人控制。侗族发酵肉制品处于有产品、无品牌的阶段。介于此,应当研发批量化生产装备,实现标准化生产。这样,既能有效传承这一传统技艺,也能建立品牌,同时为研发、生产相关产品提供支撑。

7 结语

侗族发酵肉制品具有较高的工艺价值、营养价值和研究价值,是我国发酵食品的重要组成部分,对其制作工艺、菌种、营养成分和风味开展研究,有助于促进侗族发酵肉制品行业的发展,提升产业化和工业化水平。有理由期待,我国将会有更多具有侗族传统发酵风味的食品出现。