免疫检查点抑制剂在肌层浸润性膀胱癌新辅助免疫治疗中的研究进展

赵罡健,沈 冲,吴周亮,胡海龙

(天津医科大学第二医院泌尿外科,天津 300211)

膀胱癌是泌尿生殖系统最常见的恶性肿瘤之一,其发病率居全球男性恶性肿瘤的第7位。全球年龄标准化的发病率(每10万人/年)中男性为9.0,女性为2.2[1]。膀胱癌以尿路上皮癌最常见,占膀胱癌总数的90%以上,肌层浸润性膀胱癌(muscle-invasive bladder cancer, MIBC)占膀胱癌总数的30%[2],其进展快、易复发,预后较差,在一项仅行根治性膀胱切除术(radical cystectomy, RC)的研究中,pT1肿瘤患者的5年无复发生存率(recurrence-free survival, RFS)为76%,pT2期患者为74%,pT3期患者为52%,pT4期患者为36%[3]。新辅助化疗后行根治性膀胱切除术,是肌层浸润性膀胱癌的标准治疗,是提高患者生存期、避免局部复发和远处转移的有效治疗方法。新辅助治疗是指在术前所进行的一系列的治疗,其主要目的是使肿瘤缩小,降低肿瘤的分期,从而提高膀胱癌的根治率,延长患者的生存时间。自20世纪80年代中期开始,多项研究均表明膀胱癌对以顺铂为基础的联合化疗有很好的反应率。采用新辅助化疗(neoadjuvant chemotherapy, NAC)降低MIBC的分期与延长生存期相关,新辅助含顺铂的化疗提高5年生存期(overall survival, OS)约8%[4]。目前NCCN 指南[5]及中国泌尿外科指南均推荐T2~T4a, N0M0的患者可采用以顺铂为基础的新辅助化疗。但由于患者高龄、体能状况差、肾功能不良以及担心化疗药物的毒性等原因,新辅助化疗在MIBC患者中的总体应用率偏低,仅为18.1%[6],未能满足临床需求。随着对肿瘤与免疫系统相互作用的认识不断加深,出现了一类新的药物,即免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors, ICIs),其疗效也在各类癌肿中得到相关临床数据的证实。目前ICIs对膀胱癌适应证的探索已经由二线治疗前移至一线治疗,并逐渐向辅助治疗、新辅助治疗,联合其他方案治疗、非肌层浸润性膀胱癌等开展临床试验。

1 免疫治疗分子机制

免疫疗法用于治疗尿路上皮膀胱癌已有40多年的历史,卡介苗(bacille calmette-guerin, BCG)膀胱内灌注仍然是治疗非肌层浸润性膀胱癌最有效的药物之一。免疫系统在肿瘤形成过程中具有双重功能,既包括杀伤肿瘤细胞,又通过免疫逃逸机制促进生长和扩散[7]。人体清除肿瘤的适应性免疫应答过程包括[8]:①肿瘤细胞死亡,释放特异性抗原;②树突细胞和抗原呈递细胞(antigen presenting cell, APC)捕获并处理抗原,向T细胞呈递;③T细胞激活并分化为效应T细胞,激活过程需要2个信号,一是APC表面的抗原肽-主要组织相容性复合体与T细胞表面受体结合,二是共刺激因子的结合;④效应T细胞向肿瘤部位迁移,识别肿瘤细胞并将其杀伤,肿瘤细胞死亡并释放抗原,重复上述过程,构成抗肿瘤免疫循环。T细胞表面分布着参与免疫调节的分子,根据作用不同可分为激活性分子和抑制性分子,后者又被称为免疫检查点,如程序性死亡蛋白-1(programmed cell death-1, PD-1)/程序性死亡蛋白配体-1(programmed cell death-ligand 1, PD-L1)、细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4, CTLA-4)等。正常情况下,免疫检查点通路会传递抑制性信号,调节免疫反应的强度和持续时间,避免伤害人体正常组织。但肿瘤细胞会利用这一特点,通过在表面产生能与免疫检查点结合的配体,逃避免疫系统的攻击。ICIs的原理在于中断这一抑制性信号,重启正常的肿瘤免疫应答过程。与黑色素瘤和非小细胞肺癌一样,尿路上皮癌是一种具有高细胞突变频率和高抗原表达的肿瘤,因此是ICIs的最佳靶点[9],通过这些靶点的结合,ICIs恢复T细胞对肿瘤细胞的免疫反应,使肿瘤采取的免疫逃逸策略失效,达到治疗的目的。

目前权威指南推荐ICIs应用于失去根治性切除机会和已转移的膀胱癌患者的二线治疗及不适合铂类化疗的PD-L1阳性患者的一线治疗[4, 10]。美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)已经批准2个PD-1抑制剂和3个PD-L1抑制剂用于转移性膀胱癌,分别为帕博利珠单抗(Pembrolizumab)、纳武单抗(Nivolumab)、阿特珠单抗(Atezolizumab)、度伐单抗(Durvalumab)和阿维鲁单抗(Avelumab)。以下将从免疫单药、双免疫联合、免疫联合化疗、免疫联合其他药物、免疫联合放疗和免疫联合膀胱内灌注药物等几个方面论述以ICIs为核心的新辅助免疫治疗的进展。

2 新辅助免疫单药治疗

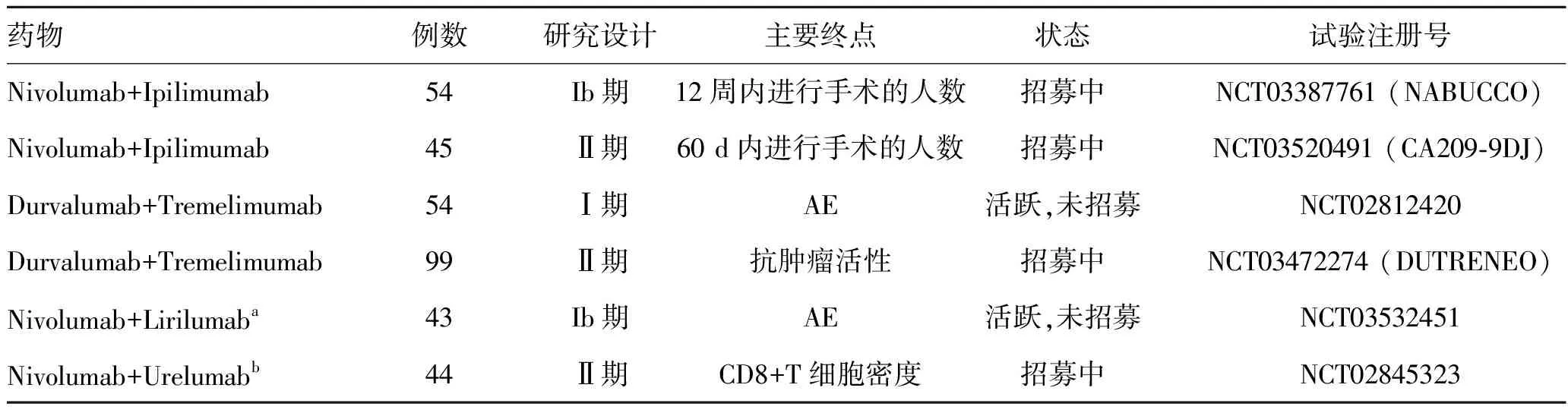

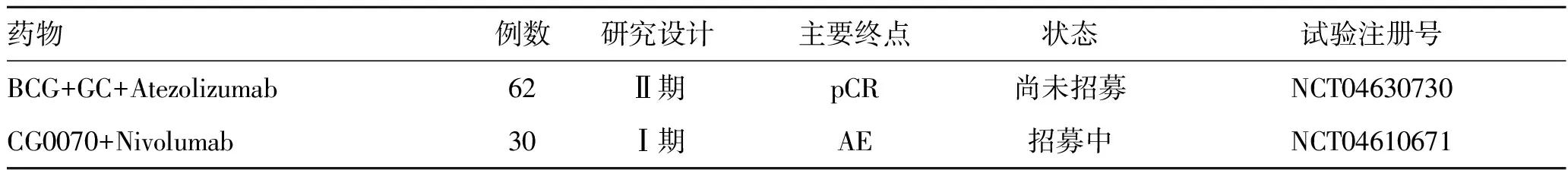

PURE-01(NCT02736266)[11]是一项前瞻性、单臂Ⅱ期试验,研究了新辅助ICIs对MIBC患者在根治性膀胱切除术前给予3周期的Pembrolizumab 200 mg的治疗效果。114例患者入选,病理完全缓解率(pathological complete response, pCR)为37%,病理降期率( ABACUS(NCT02662309)[12]是一项多中心、单臂Ⅱ期试验,研究MIBC患者新辅助Atezolizumab治疗的疗效和安全性。95例不符合或拒绝接受以顺铂为基础的NAC的患者在接受RC前每3周接受最多2个周期的Atezolizumab治疗。88例可评估患者中有31%达到pCR,1年无复发生存期(relapse free survival, RFS)为79%,RC前的影像学缓解和进展分别为22%和16%。3~4级AE发生率为11%,3~4级围手术期并发症发生率为17%。新辅助治疗前免疫细胞上皮内CD8表达与预后相关,而与TMB、DNA损伤修复突变或PD-L1表达无关。 BLASST-2(NCT03773666)是一项单中心、序贯、多队列Ⅰ期试验,探索Durvalumab用于MIBC新辅助治疗的疗效及安全性。入组人群为不适宜或拒绝顺铂化疗的MIBC患者,队列1:Durvalumab(N=10),队列2:Durvalumab+CD73抑制剂Oleclumab(N=10),主要研究终点为治疗可行性,定义为10例患者中至少有7例可接受至少一剂Durvalumab药并接受根治性膀胱切除术,直至术后12周都未出现剂量限制性毒性(dose limited toxicity,DLT)。其队列1结果已公布,所有患者均完成3剂Durvalumab给药,8例患者已按计划接受根治性膀胱切除术,并进行了至少12周随访,未观察到DLT。2例(25%)患者观察到病理缓解( PURE-01与ABACUS两项试验对免疫单药新辅助治疗MIBC的pCR分别为37%和31%,与标准的新辅助化疗相当(38%)[14]。并且其不良反应相对较小,能被更多人所耐受,这为3期随机对照试验奠定了基础。但在临床试验未选择的队列中,只有少数患者对ICIs治疗有反应,许多患者并不能从中获益。因此,我们迫切需要预测性的生物学标志物来选择患者。目前正在进行的单药新辅助免疫治疗临床试验见表1。 表1 目前正在进行的免疫单药治疗临床试验 双免疫联合治疗方案常为CTLA-4抑制剂和PD-L1抑制剂的组合,一方面是为了提高免疫治疗的活性,提高pCR率,降低复发和死亡的风险,另一方面是为了避免潜在的毒性延迟手术。 NABUCCO(NCT03387761)[15]是一项多中心、平行队列、Ⅰb期试验,评估Ipilimumab联合Nivolumab 治疗局部晚期尿路上皮癌的安全性和有效性。24例Ⅲ期尿路上皮癌患者接受了2周期Ipilimumab联合Nivolumab治疗,pCR率为46%,病理降期率为58%。安全性方面,55%的患者和41%的患者分别出现了3~4级免疫相关不良事件。数据表明,CTLA-4联合PD-1阻断可能为局部晚期尿路上皮癌提供一种有效的术前治疗策略。 更多的Ⅰ期和Ⅱ期临床试验正在进行中。我们需要这些试验的结果来确认ICIs组合的疗效,确定最佳组合、免疫相关不良事件的管理、治疗的持续时间、哪些患者受益更多。目前正在进行的新辅助双免疫联合治疗临床试验见表2。 表2 目前正在进行的新辅助双免疫联合治疗临床试验 在尿路上皮癌中,ICIs与化疗的结合旨在提高2种治疗策略的疗效,具有协同作用,并扩大受益患者的范围。事实上,化疗可以改变肿瘤微环境,一方面增加淋巴细胞、髓系细胞和CD8+T细胞对肿瘤的浸润,另一方面减少调节性T细胞和髓系抑制细胞对肿瘤的浸润。此外,化疗能诱导免疫细胞死亡,通过MHC-I增加肿瘤抗原的呈递[16]。在非小细胞肺癌患者中,以顺铂为基础的化疗联合ICIs已成为标准治疗方案[17]。 BLASST-1(NCT03294304)[18]是一项多中心、Ⅱ期试验,研究Nivolumab联合吉西他滨和顺铂(GC)作为MIBC患者新辅助治疗时的安全性和有效性。患者在12周内每3周接受Nivolumab联合GC方案新辅助治疗,随后进行RC。其中期结果显示,41例患者中,pCR率为49%,病理降期率为66%。在安全性方面,3~4级不良事件发生率为20%,其中大多数与GC方案有关,包括中性粒细胞减少、血小板减少和肾功能不全。新辅助Nivolumab联合GC与显著的病理降期率相关。其结果显示该组合是安全的,没有附加的毒性或死亡,也不会导致膀胱切除术的延迟或意外的手术并发症发生。 HCRN GU14-188(NCT02365766)[19]是一项Pembrolizumab联合GC治疗MIBC的Ib/Ⅱ期研究。ASCO-GU 2020公布了其初步结果,共43例可评估患者进行了安全性和有效性分析。pCR率为40%,病理降期率为61%,3年RFS、OS和疾病特异性生存期(disease specific survival, DSS)分别为63%、82%和87%。血液系统相关的3~4级不良事件发生率为44%,包括中性粒细胞减少症、贫血和血小板减少症。非血液系统相关为36%,包括肺炎、结肠炎、AST升高。在局部晚期尿路上皮癌中,新辅助化疗联合Pembrolizumab具有可控制的毒性,并且与既往的对照相比,其病理结果有所改善。 SAKK 06/17(NCT03406650)[20]是一项单臂、Ⅱ期试验,研究Durvalumab联合GC用于MIBC新辅助治疗的安全性及可行性。ASCO-GU 2020公布了其前30位手术患者次要终点的中期分析,次要终点包括:安全性、pCR和病理缓解率。所有患者都按方案完成了4个周期给药,术前分期未见肿瘤进展。pCR率为30%,病理降期率为50%。与Durvalumab相关的AE,3~4级AE发生率分别为15%和9%。Durvalumab联合吉西他滨、顺铂用于MIBC的新辅助治疗可行,毒性可控。 许多研究都在探索化疗联合ICIs在新辅助治疗中的有效性,其中ICIs联合GC或MVAC方案是目前研究的热点。目前正在进行的新辅助免疫联合化学治疗临床试验见表3。 表3 目前正在进行的新辅助免疫联合化学治疗临床试验 同源重组修复(homologous recombination repair, HRR)是一种特异的DNA损伤修复途径,涉及多个蛋白质,能够高精度地修复双链DNA断裂。HRR基因的功能失调突变是癌症发生的标志之一,也是肿瘤特性子集的主要驱动因素之一。并且抑制DNA修复机制可能会导致HRR缺陷细胞中未修复的DNA双链断裂积累,从而导致细胞凋亡和死亡,这一现象被称为合成致死性。PARP(poly ADP-ribose polymerase)属于一类与单链DNA断裂结合的蛋白质,参与DNA损伤修复。用PARP抑制剂抑制PARP导致DNA双链断裂,这种断裂通常在细胞周期的S或G2晚期由HRR机制修复[21]。在MIBC中,34%的患者存在HRR基因改变[22]。因此,PARP抑制剂可能提示肌层浸润性膀胱癌患者存在诱导综合致死性。 NEODURVARIB(NCT03534492)[23]是一项单臂Ⅱ期研究,研究用于评估Durvalumab联合Olaparib用于MIBC新辅助治疗对分子分型的影响。Olaparib是一种PARP抑制剂,ASCO-GU 2020报告了其疗效及安全性结果。目前已入组29例患者。3级不良事件发生率为3.4%,无意外不良事件发生。89.7%的患者行膀胱切除术。新辅助治疗后的影像学评估显示24.1%的患者出现部分缓解,51.7%疾病稳定,10.3%疾病进展和13.8%的患者影像学不可评估。26例膀胱切除术中,病理完全缓解率为50%。临床数据表明,Durvalumab联合Olaparib作为MIBC新辅助治疗是有效且耐受性良好的。 免疫治疗的效果可以通过与几种具有不同作用机制的新药物组合来增强。例如,肿瘤发生是一个涉及肿瘤微环境中血管生成和免疫抑制的过程,同时靶向2种途径可以增强免疫系统的抗肿瘤能力[24]。此外,靶向治疗可以通过上调免疫介导的杀伤和抑制肿瘤介导的免疫抑制来增强免疫治疗的抗肿瘤反应[25]。虽然这些新策略在转移性环境中正在评估,但一些研究也在新辅助环境中进行,目前正在进行的新辅助免疫治疗联合其他药物治疗临床试验见表4。 表4 目前正在进行的新辅助免疫治疗联合其他药物治疗临床试验 放射治疗可导致免疫原性细胞死亡,从而导致肿瘤抗原的释放和呈递,进而导致T细胞的启动和激活。此外,放疗还能诱导肿瘤的抗原提呈和细胞因子的释放,进而导致T细胞的募集。另一方面,放射可以诱导肿瘤中PD-L1的表达增加,阻碍吸引T细胞的效率[26]。因此,在根治性膀胱切除术前联合应用放疗和ICIs可能会提高局部晚期膀胱癌预后差的治愈率和局部控制率。目前尚无公布数据的临床试验,正在进行的新辅助免疫联合放射治疗临床试验见表5。 表5 目前正在进行的新辅助免疫联合放射治疗临床试验 在一项晚期黑色素瘤的Ib期试验中,RIBAS等[27]设计了一种用于吸引CD8+T细胞进而改变免疫抑制性肿瘤微环境的疗法,可以提高ICIs的抗肿瘤活性。试验证实,瘤内注射溶瘤病毒T-VEC后,CD8+T细胞浸润增加,PD-L1和IFN-g的表达增加,其完全缓解率为33%。膀胱也是溶瘤病毒治疗的合适靶点,BCG自40多年前问世以来,一直是高危复发或进展的非MIBC的标准治疗药物。研究膀胱内灌注卡介苗联合ICIs新辅助治疗的临床试验目前正在进行中。溶瘤病毒疗法也被用于膀胱癌,CG0070是一种复制能力强的溶瘤病毒,通过缺陷性视网膜母细胞瘤通路靶向膀胱肿瘤细胞,其6个月的完全缓解率为47%[28]。CG0070对BCG无反应的非MIBC患者是安全且有效的,溶瘤病毒的使用是否能改善肿瘤微环境,增强ICIs的疗效还有待观察。因此新辅助免疫治疗联合膀胱内灌注药物是一个值得期待的治疗方案。目前尚无公布数据的临床试验,正在进行的新辅助免疫治疗联合膀胱内灌注药物临床试验见表6。 表6 目前正在进行的新辅助免疫治疗联合膀胱内灌注药物临床试验 MIBC是一种的恶性程度很高的侵袭性肿瘤,大多数患者死于转移性疾病,而不是局部事件。直接行RC往往治疗效果不佳,且与癌症特异性死亡率高相关。相比之下,系统性治疗可以治疗患者的微转移,并防止进展为转移性疾病。与仅接受RC治疗的患者相比,在接受RC治疗前接受新辅助化疗的患者表现出更低的病理分期和更高的生存期。基于铂类的新辅助化疗,其OS收益的绝对值为5%~8%。此外,新辅助化疗可以通过使肿瘤缩小来减少手术难度,甚至可以将不能切除的肿瘤转化为可切除的肿瘤。然而,只有一小部分患者能从新辅助化疗中获益,无应答者甚至可能受到伤害,因此预测性的生物标志物将是在不久的将来调整新辅助化疗使用的关键。 ICIs最近彻底改变了转移性尿路上皮癌的治疗模式,其具有前所未有的持续反应和相对最小的副作用,显示了良好的耐受性和有效的疗效。新辅助免疫治疗也逐渐显现,少数可用的数据显示了有前景的结果。许多正在进行的试验也证实了围术期免疫治疗的有效性,与基于顺铂的化疗相比,其毒性更小,并且不受患者肾功能的限制。尽管ICIs具有潜力,但仍有需要解决的问题。首先,不要让患者因为疾病快速进展或出现并发症而失去进行彻底局部治疗的机会。事实上,在ABACUS试验中,3%的患者由于免疫相关不良事件而不能接受RC。第二,作为一种监测治疗效果的工具,在新辅助的环境下,影像学评估的流程需要标准化。ICIs具有免疫和T细胞激活的特殊作用机制,可能导致不寻常的反应模式,即假性进展和超进展。在假性进展的情况下,肿瘤最初会增大,但逐渐稳定或对正在进行的免疫治疗有反应。这种现象是肿瘤内免疫细胞浸润导致体积暂时增大的结果。回顾性分析显示,尿路上皮癌假性进展的发生率从1.5%到17%不等[29]。超进展被描述为一种快速异常的疾病进展,目前尿路上皮癌的报道较少,其背后的机制仍不明确。假性进展和超进展在新辅助治疗环境中的临床影响尚不明确。第三,需要确定在新辅助方案中最有可能从ICIs中受益的患者,因为基于顺铂的化疗仍然是新辅助方案中顺铂合格患者的标准治疗。我们迫切需要预测性的生物标记物来选择患者,以CPS衡量,PD-L1表达高表达和低表达的患者之间的pCR率有明显的差别,CPS ≥10%的患者的pCR率为54.3%,但CPS <10%患者的pCR率只有13.3%(PURE-01)。这一点在ABACUS研究中也得到了证实,其中40%的PD-L1阳性患者中达到了pT0,而在PD-L1阴性患者中为16%。此外,在高TMB和pCR之间也发现了显著的联系,在TMB ≥15突变/Mb的患者中,观察到36.7%的pCR,而非pCR的患者为10.2%。第四,免疫治疗的病理缓解对生存结果的作用是否与NAC相当。与化疗一样,病理上对ICIs的完全缓解可能预示着生存益处的假设,但没有得到证实。最后,目前尚不清楚复发的肿瘤是否仍保持对免疫调节机制的敏感性,以及需要在多大程度上进行辅助治疗以维持肿瘤特异性T细胞反应。 化疗引起的细胞毒性和免疫激活的双重作用加强了化疗和免疫治疗相结合的生物学基础,从而有利于增强抗肿瘤反应。此外,ICIs和化疗的不同安全性使人们认为这种联合用药的毒性是可以接受的。BLASST-1等试验的初步结果显示出了新辅助联合治疗具有良好的疗效和安全性。因为,我们仍然需要生物标志物来帮助选择哪些患者采用PD-1/PD-L1单一疗法就足够了,以及哪些患者需要与其他免疫或化疗药物联合以实现平衡副作用的最佳疗效。因此,基于宿主和肿瘤特征的智能组合将是必要的。 新辅助治疗为尿路上皮癌引入了个体化用药的新纪元,使我们从“一刀切”的方法转向基于精准医学的个体化治疗策略。此外,我们可以想象免疫治疗可能会引发MIBC管理的一场革命,因为它最终会促进保留膀胱的治疗,这将对许多患有尿路上皮癌的患者的生活质量产生积极影响。

3 新辅助双免疫联合治疗

4 新辅助免疫治疗联合化疗

5 新辅助免疫治疗联合其他药物治疗

6 新辅助免疫联合放射治疗

7 新辅助免疫治疗联合膀胱内灌注药物

8 讨论与展望