长三角工业碳排放效率的空间演变及碳达峰路径研究

刘 影,王建民,贾大任

(安徽理工大学 经济与管理学院,安徽 淮南 232001)

0 引言

荷兰环境评估局的资料显示中国如今是头号碳排放国,随着我国工业行业的快速发展,许多环境问题也出现了,就二氧化碳排放量来看,我国是世界上碳排放量最多的国家之一,从产业的角度来看,最大的碳排放部门是工业行业。作为我国“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带——长江三角洲城市群(以下简称长三角城市群)在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。2019年我国工业行业能源消费总量占据全国能源消费总量的66.2%,2020年长三角地区能源消费总量83129.98万吨标准煤,占全国能源消费量的16.7%,为了更早的实现习近平总书记承诺的双碳目标,区域碳达峰行动是实现双碳目标的前提和重要途径。2020年9月国家主席习近平同志向全世界承诺了双碳目标,随后多次在国际重要场合下发表讲话、重大政策文件下达,政策上为实现双碳目标提出了战略目标、推动煤炭清洁、发展新能源、单位能耗降低目标等等要求,各省市以及自治区已发布落实碳达峰、碳中和的行动方案。政策上已经提供了减排方向,那么具体如何实现碳排放量的降低,需要进一步具体的实施方案,细分到各个产业以及行业如何在日常生产活动中降低碳排放量是当前亟待解决的问题。在“碳达峰”目标背景下,选取中国三大经济圈之一——长三角城市群和最大的碳排放行业——工业行业为研究对象,分析当前工业行业的碳排放效率现状,把二氧化碳排放作为非期望产出,使用超效率SBM(slacks-based measure)模型计算各城市的碳排放效率,结合ArcGIS空间分析碳排放效率的时空演变、脱钩指数判断城市碳达峰等方法,探索如何进行区域碳达峰行动具有现实意义。

1 文献综述

当前学者们对于碳排放效率的研究多主要表现在研究角度与方法的不同。研究角度上,主要围绕国家和地区层面的研究,如吴昊玥等、田云等、孟军等从国家及地区出发进行了农业行业的碳排放效率的探究;也有学者对工业行业的碳排放效率的研究,如王惠测算我国30个省份工业碳排放效率,结果表明出口贸易可以改善本地区工业碳排放效率,蔺雪芹发现京津冀地区不同的工业行业碳排放效率呈现空间差异;还有张广泰等人研究发现我国建筑业碳排放效率经济发达程度具有一致性。研究方法上,Zhang Caiqing、张慧采用随机前沿模型测算了区域碳排放效率,祁神军、陈钢采用的是计算效率最常用的数据包络分析法。传统的DEA(Dataenvelopment analysis)方法适合多投入多产出的情况,但是未能够把二氧化碳排放作为非期望产出考虑进去,后有学者王建民等人采用了super-SBM测算长三角地区的工业绿色发展效率,郗永勤采用了非期望产出的超效率SBM模型测算我国工业行业碳排放效率,准确性大大提高。近年来部分学者着眼于研究长三角碳排放效率特征及影响因素,对长三角低碳发展有现实意义;叶懿安从工业行业的角度研究了长三角工业碳排放与经济增长的关系,但是还未有研究长三角工业行业的碳排放效率,在实现碳达峰前的最后一个五年计划中,必须坚定的走绿色发展道路,各地区、产业、行业应当加强横向协作,高质量实现碳达峰碳中和。

查阅文献发现:碳排放效率的研究多在国家和地区层面,对于长三角城市群的研究较少,且碳排放效率多与经济发展结合的较多,研究其空间演变情况以及城市碳达峰的文章寥寥无几。基于此,本文选择长三角城市群工业行业为研究对象,考虑二氧化碳排放作为非期望产出,使用超效率SBM模型计算长三角城市群的碳排放效率、ArcGIS空间分析近12年的空间演变情况、结合脱钩指数判断城市碳达峰,最后根据计算结果为更好更快的进行区域碳达峰行动提供建议。

2 研究方法和数据来源

2.1 工业碳排放效率测算模型

传统的DEA模型在评价决策单元的效率时存在高估效率且忽略了松弛性的缺点,在考虑了非期望产出时该模型就不再适用,Tone K提出的考虑松弛变量的SBM模型又不能对效率值为1的决策单元进行排序,为此Tone K又提出了超效率SBM模型就可以很好地解决以上问题,因此使用SBM模型建立长三角城市群二氧化碳排放效率测算模型时,设定超效率、非导向和规模报酬可变,把碳排放作为非期望产出,得到更加准确的碳排放效率。具体构建的非期望产出超效率SBM模型如下:

2.2 脱钩系数法

Topic脱钩系数法常被用来评价能源消费与经济增长之间的脱钩关系,相较于OECD脱钩指数法,Topic脱钩系数法可以很好的观察个体年份的脱钩情况且对于脱钩状态的划分更加详细,避免了OECD脱钩指数法中对于基期年份选择的不稳定性。研究二氧化碳与经济增长的脱钩状态可以更好地了解当地的二氧化碳排放情况,实现经济升级转型和高质量发展。脱钩系数的计算公式为:

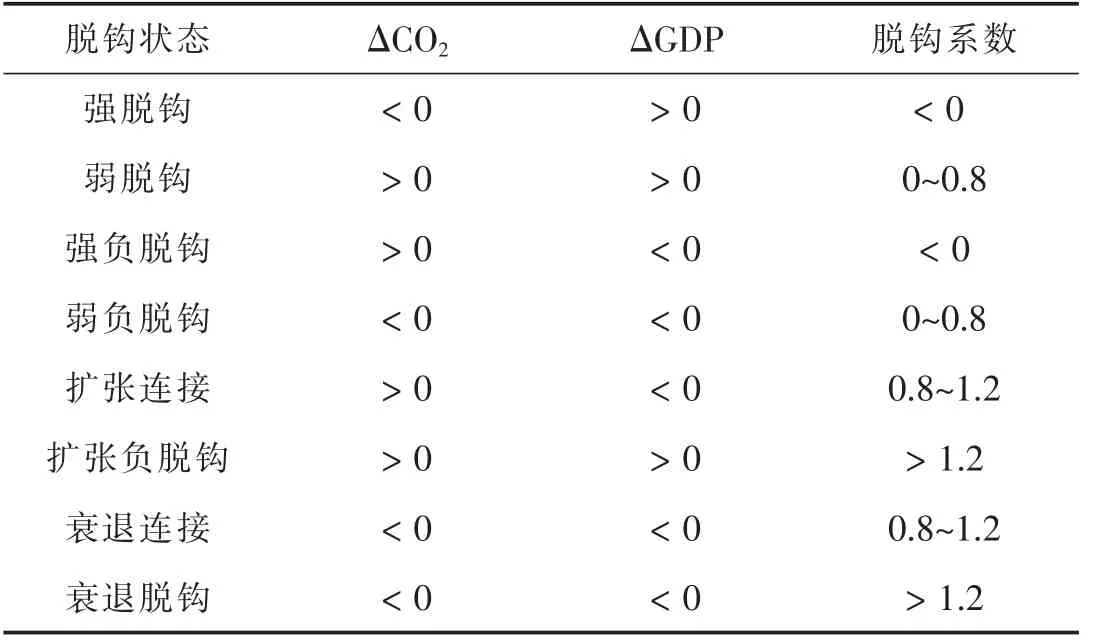

根据脱钩系数的不同划分为8种状态,由于长三角城市群2009~2020年的GDP逐年增加,因此不存在衰退性连接、衰退性脱钩、强负脱钩和弱负脱钩,脱钩状态表如表1所示:

表1 Topic脱钩状态表

2.3 数据来源和指标选取

研究期为2009~2020年,长三角在上海、浙江、江苏和安徽范围内,以长三角27个中心城市为研究对象,包括上海市,浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州,安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城,面积占据整个长三角区域的62.8%。数据来源于2010~2021年《中国能源统计年鉴》《中国工业统计年鉴》及各市统计年鉴。

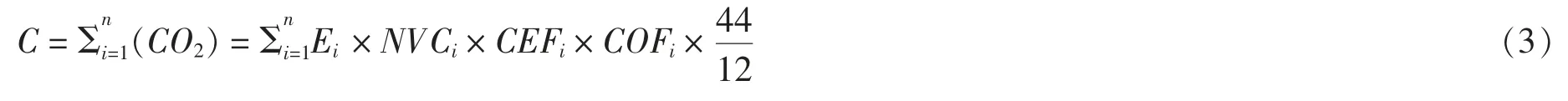

指标选取上,通过查阅相关文献并结合文章的研究目的,在选择投入指标上,把规模以上工业企业能源消费量(单位:万吨标准煤)、规模以上工业企业从业人员(单位:人)和规模以上工业企业固定资产投入(单位:万亿元)作为投入指标,部分年鉴中缺失的数据采用均值法或线性插值法来补齐;产出指标上,把工业总产值作为期望产出,二氧化碳排放量作为非期望产出。本文借鉴等人测算二氧化碳的方法,结合《2006年IPCC指南》的规定,计算方法如下:

式(3)中C是各市二氧化碳排放量,E是各市各种能源消费量,由于原油的实物量在部分年鉴中为0,所以选择了原煤、焦炭、天然气、汽油、煤油、柴油和燃料油的实物量来计算能源消费量。NVC、CEF、COF分别是平均低发热量、单位热值含碳量、和碳氧化率。

2.4 城市碳达峰判断方法

世界资源研究所(WRI)对于城市碳达峰是这样判断的:观察该城市的二氧化碳排放量在近五年或更久远的时间内(排除自然和经济因素)达到峰值。因此本文结合WRI提出的城市碳达峰标准和脱钩指数法并且参考其他学者的研究方法,当某城市的工业二氧化碳排放量在近五年(或更久时间内)出现峰值并有下降趋势或者某城市的工业二氧化碳排放总量呈现不稳定但是不会超过近五年的最大值,并且该城市的二氧化碳排放与经济的关系为强脱钩或弱脱钩时就认为该城市的工业行业达到碳达峰。

3 实证分析

3.1 长三角城市群二氧化碳排放效率

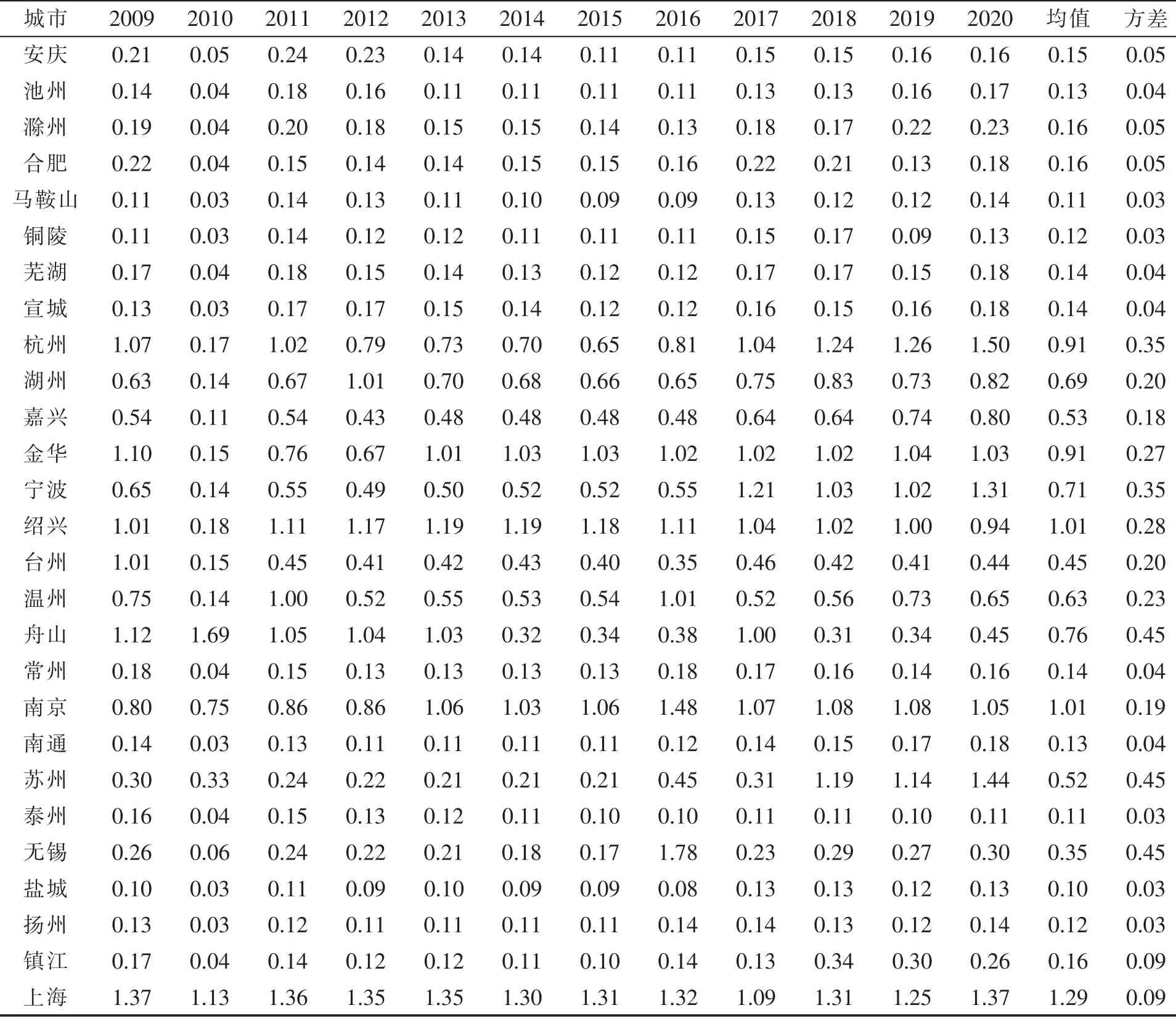

使用MAXDEA Ultra8.0对我国长三角地区27个中心城市2009~2020年的工业碳排放效率进行测算,如表2所示。

表2 2009~2020年长三角城市群工业碳排放效率表

由表2的工业碳排放效率可以看出,在2009~2020年期间长三角城市群工业碳排放效率整体上呈现先下降后上升再下降上升的趋势,部分年份区域的波动较为稳定,如镇江市、扬州市、盐城市等,整体上还是不稳定状态。整个长三角的年均工业碳排放效率为0.43,说明长三角城市群的工业碳排放效率较低,低于我国整个工业行业的碳排放效率。拉低了平均碳排放效率的城市主要是安徽和江苏的部分城市,因为一些城市的发展较为落后,工业企业的创新能力不及大城市,能源的利用率低,排放的污染物不能得到很好的处理,造成了大量的碳排放。年均效率值较高的城市有上海、苏州、杭州、南京、宁波等城市,波动较小且有逐年呈现上升的趋势,这些城市的技术创新能力较高、能耗低、污染少。

总体来看,长三角城市群工业碳排放效率呈现的区域差异性,碳排放效率值最高的城市与碳排放效率最低的城市年均差值为1.19,差值较大,说明长三角城市群还有很大的碳减排潜力,为实现长三角区域碳达峰还需要做出很大的努力。

3.2 长三角城市群工业二氧化碳排放效率的空间演变

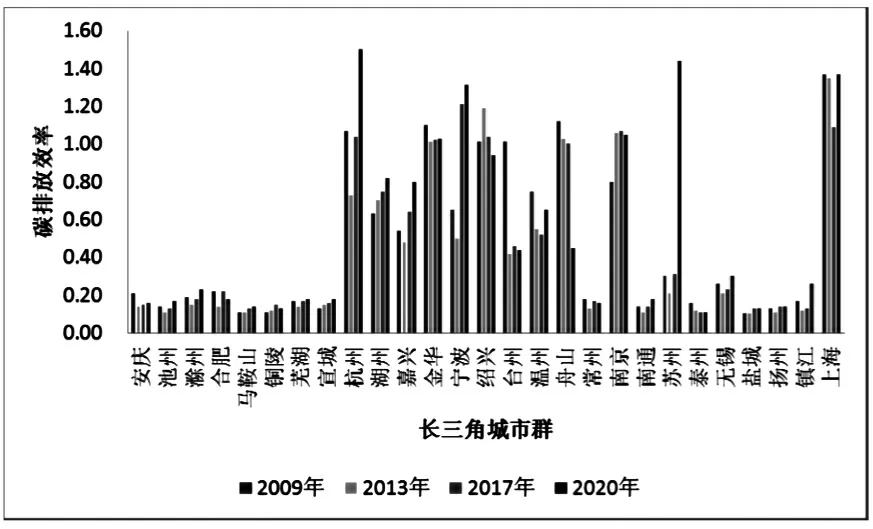

借助Arcgis空间分析软件,选取2009年、2013年、2017年、2020年进行分析,绘制碳排放效率的变化情况,如图1所示。

图1 2009、2013、2017和2020年长三角城市群工业碳排放效率图

2009年长三角工业碳排放效率较高的城市主要分布在浙江省的杭州市、金华市、绍兴市、台州市以及上海市和江苏的南京市,大部分城市的碳排放效率较低,是因为1997年的亚洲金融危机,出口需求大幅降低,影响了长三角地区外向型经济,同时由于影响的滞后性导致2009年后的几年,整体碳排放效率都较低。到2013年,政策带动下,中国进入经济新常态,为拉动经济增长,刺激内需,大部分长三角城市的工业碳排放降低,经济的发展需要消耗大量的化石能源导致大量的二氧化碳排放,整体的碳排放效率降低,与其他学者研究较为一致,到2017年,工业碳排放效率整体上升,尤其是杭州、合肥、宁波等城市,到2020年整体的工业碳排放效率又再上升,高值区仍主要以直辖市和发展较好的城市为主,如上海、苏州、杭州等。在疫情影响下,各项社会活动和工业生产减少,能源需求量下降,碳排放量也大幅下降,工业行业处于低碳模式,随着国内疫情下降,各个行业恢复生产,碳排放量逐步上升,短暂的碳排放降低并不是常态,节能减排依然任重而道远。上海市的工业碳排放效率一直处于前沿面,因为上海市的产业结构合理,经济发展稳定,技术创新力强,碳排放效率高。总的来说,长三角整体上碳排放效率空间差异虽有降低,但有改进的空间,缩小城市间的碳排放效率差异可作为当前节能减排的重点。

3.3 长三角城市群工业碳排放特征分析

基于2016~2020年长三角城市群规模以上工业企业二氧化碳排放量的计算以及判断碳达峰的方法,分析长三角城市群工业企业CO排放量的特征,得到长三角城市群工业CO排放情况,如图2所示。

图2 长三角城市群工业CO2排放量图

观察图2,近五年CO排放量整体呈逐年下降的有台州、泰州和铜陵,逐年上升的城市有扬州、绍兴、舟山;苏州、南京的变化趋势较相似,都是先增后降再增的变化状况;苏州的CO排放量从2016年的13 754.6万吨再上升到2020年的14 154.65万吨,南京的CO排放量为7 268.4~7 349.7万吨,碳排放量在2018年出现降低,比2017年降低了2.5%,总的来看CO排量变化趋势较小;还有一些城市CO排放量先上升后下降,有良好的碳达峰前景,如镇江、宁波、池州、安庆等,宁波的CO排放量为7 332.17~7 712.85万吨,2017年的增幅为4.1%,2019年的降幅为6%,发展趋势较好;上海、合肥、芜湖呈现先降后增的趋势,杭州呈逐年降低趋势,其CO排放量为2 737.03~3 164.62万吨,2017年的降幅较大,比2016年降低了13%。

从近五年的工业CO排放量看,2020年长三角城市群工业CO排放总量为8.3亿吨,比2019年降低了约12.6%,其中江苏省、浙江省、上海市、安徽省工业企业CO排放量分别达到47 018.06、25 947.80、8 947.03、13 516.09万吨。从城市的角度看,苏州、上海、宁波、南京的城市工业CO排放量较高,年均超过7 000万吨,尤其是苏州市近十年的工业CO排放量年均超过了1.3亿吨,这与苏州市是中国工业强市的实际相吻合。

3.4 长三角城市群碳达峰分析

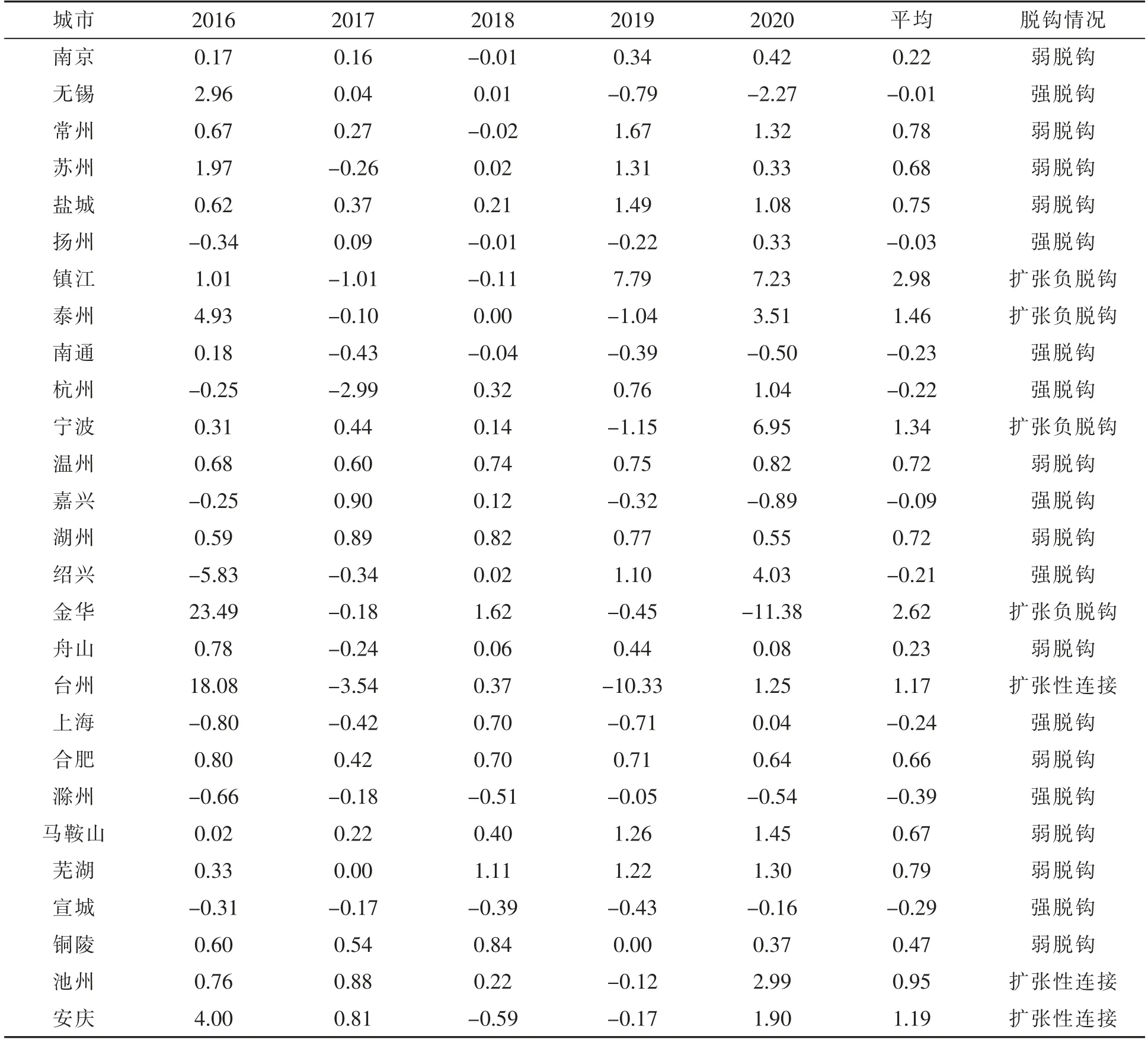

根据式(2)计算长三角27个中心城市2016~2020年CO排放与经济增长的脱钩系数,取五年的均值作为该市的脱钩指数,如表3所示:

表3 长三角城市碳排放与经济增长脱钩状态表

由表3可知,目前长三角城市群的碳排放和经济增长之间的关系多为脱钩状态,像杭州、上海、南通发展较好的城市已经达到了强脱钩,碳排放和经济增长之间达到比较好的状态,上海的强脱钩指数达到了-0.24,发展态势良好。这说明国家节能减排政策与十三五规划中要求提高非化石能源占比的要求有了成效。台州、池州和安庆的状态是扩张性连接,说明碳排放的速度大于经济增长的速度,急需摆脱高耗能的现状。最小的弱脱钩指数为0.22,最大为0.79,总的来说结果与其他学者研究较为一致,长三角城市群经济质量较好,为实现区域碳达峰提供良好的基础。

结合2.4节判断城市碳达峰,杭州、盐城、无锡、温州、嘉兴、湖州、滁州、铜陵经济增长与碳排放的关系是强脱钩或弱脱钩,且近五年的的碳排放量虽有波动,但不超过近五年的最大值,因此可以初步定为碳达峰状态;结合图2碳排放情况可以得到:杭州、滁州市的碳达峰时间为2016年、盐城、无锡、温州、嘉兴、湖州的碳达峰时间为2018年、铜陵市的碳达峰时间为2017年;上海、南通和宣城虽达到强脱钩状态,但是过去五年的碳排放量仍有上升的趋势,因此目前来看未达峰;南京、常州、苏州、合肥等市虽然是弱脱钩状态,但是碳排放量还在增加,因此判断为未达峰。镇江、泰州、宁波和金华四市碳排放与经济增长的关系是扩张性负脱钩,经济增度小于碳排放增速,暂未实现碳达峰。实际上是否达峰,需要继续观察未来三至五年的碳排放量,本文仅做初步判断。整体来看长三角27个中心城市大部分城市都未达峰,测算结果与其他学者较为一致,像上海市、南京市、芜湖市、常州市等已经制定了碳达峰计划,并且提出了明确的碳达峰年份,各地加快制定碳达峰方案,实现碳达峰指日可待。

4 结论与建议

对长三角城市群工业碳排放效率的测算及城市碳达峰的判定得出以下结论:长三角城市群整体工业碳排放效率低,区域差异性虽逐年降低但仍较为明显,发展较好的城市碳排放与经济增长的关系已达到了强脱钩,但碳排放量仍有上升趋势。需结合城市差异制定不同的碳达峰计划。

基于以上研究结果,给出以下几点建议:

(1)因地制宜实施环境规制力度。环境规制可以约束企业的行为,引导企业进行污染治理,有利于碳排放效率的提升。重点监控碳排放量高且排放效率低下的工业行业,对于非必要或可替代性强的的行业可以取消,从而根本上减少碳排放量。

(2)降低城市间的碳排放效率差异,有效提高碳排放效率。提高工业企业绿色创新能力,加大工业环保技术的投入。依靠科技加快节能减排技术的开发和推广,对传统高耗能的企业进行升级转型,使每个工业企业都能使用低碳环保的生产技术,使用低碳排放和可循环利用的生产原料,降低工业行业的碳排放量。

(3)鼓励跨区域的技术合作。已实碳达峰的城市带动未达峰的城市,定期进行城市间的合作交流,引进科技人才组建研发团队、多元化发展,交换技术与管理办法,促进城市功能互补,实现长三角城市间的互利共赢。对于还未出现碳排放高峰的城市要加快步伐,严格控制CO的排放量,尽早实现城市碳达峰,竭力完成长三角区域碳达峰,为实现国家的双碳目标奠定基础。

(1)http://tech.sina.com.cn/d/2007-06-22/11441577947.shtml。

(2)数据来源于2020-2021年《中国统计年鉴》。

(3)2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。