石刻所见辽代寡居妇女生活境况

王 丹

(渤海大学 历史文化学院,辽宁 锦州 121013)

0 引言

历史上辽国的女性形象不同于汉族传统女性的内敛柔和,而是豪放的、强势的,社会地位很高。通常认为她们的贞节观念较为淡薄,存在着像接续婚这样令人难以接受的婚俗习惯。国内学术界对辽代女性的社会地位、婚姻制度、贞节观念等进行了研究,但对辽代寡居妇女生活境况的专门研究较少。史书中对辽代寡居妇女的记载极为有限,好在辽代的墓志、碑铭中留下了大量可供研究的珍贵资料。墓志文体有固定格式,女性信息附着在丈夫之后,很容易判断其是否属于寡居妇女。墓志资料内容丰富,详细记载了辽代寡居妇女的生平事迹,包括出身背景、丈夫死后的生活境况以及宗教信仰等内容,足以支撑起对辽代寡居妇女生活境况的研究。史书中记载的多为契丹贵族妇女,而石刻资料提供的样本类型较为全面,既有契丹族妇女,也有汉族妇女,既包括贵族阶层,又包括平民阶层。因此,将通过分析辽代石刻文献及相关史料,对辽代寡居妇女的生活境况进行研究。

1 墓志所见辽代寡居妇女基本信息分析

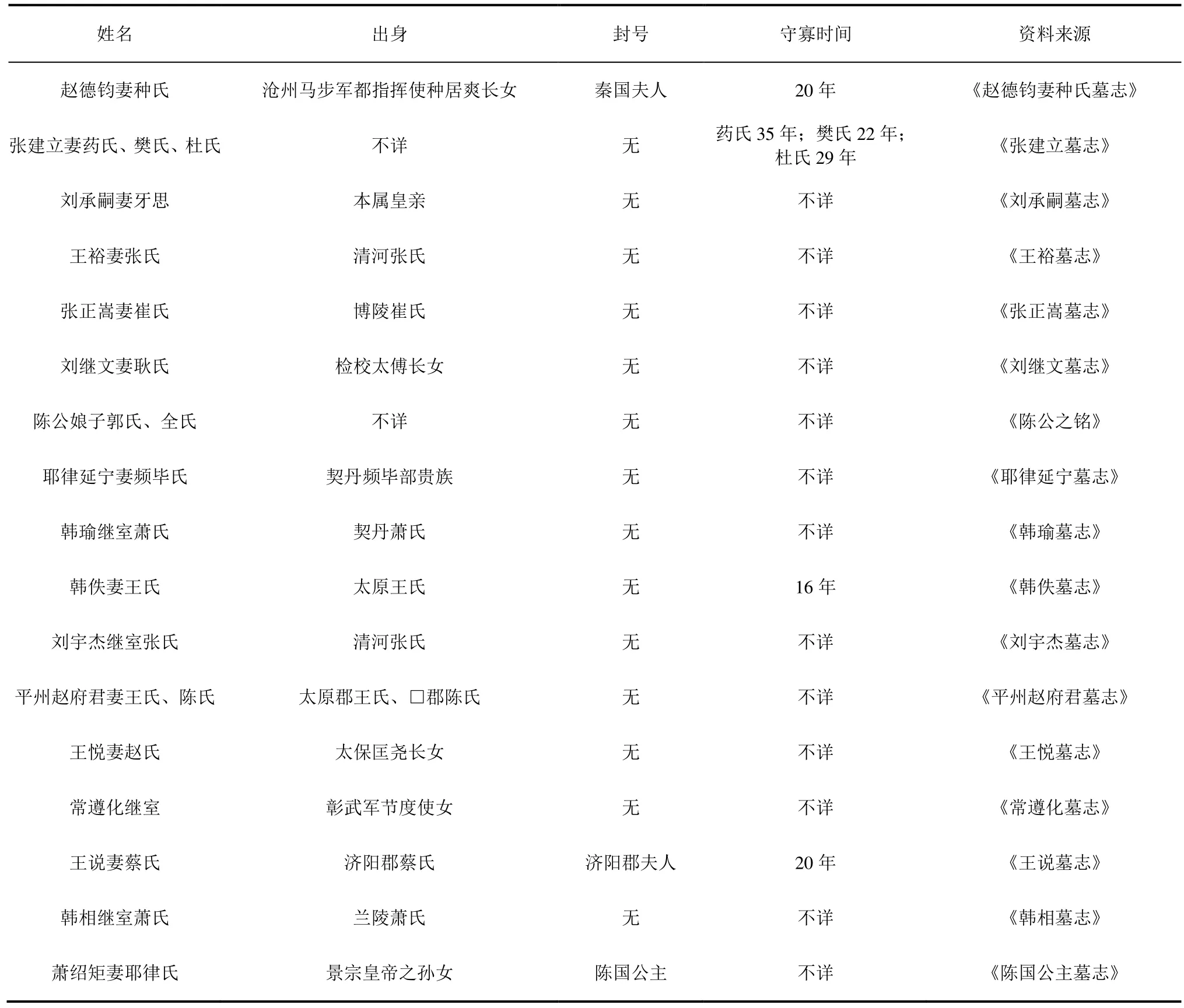

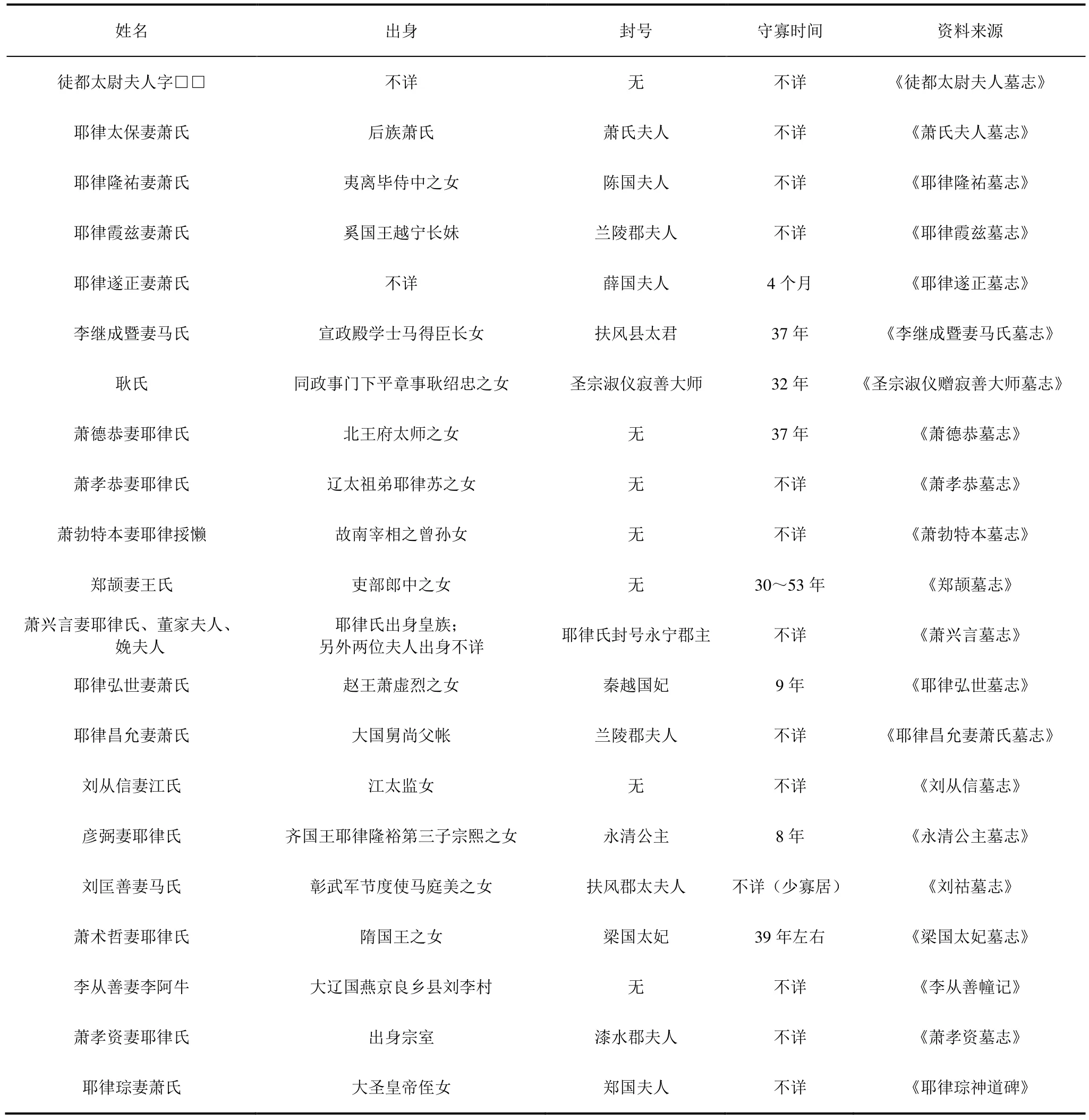

根据向南先生的《辽代石刻文编》[1]以及《辽代石刻文续编》[2]所收录的墓志资料,将辽代寡居妇女基本信息进行统计,见表1。

表1 《辽代石刻文编》《辽代石刻文续编》所见辽代寡居妇女基本信息Tab.1 basic information of widowed women in Liao Dynasty as seen in Stone Inscriptions of Liao Dynasty and Continuation of Liao Dynasty Stone Inscriptions

续表1

续表1

大部分寡居妇女的信息附带在丈夫墓志的后面且极为简略,只有少部分贵族妇女有自己的墓志,可以获得较为详细的信息,通过对表1中72位寡居妇女的基本信息进行统计可以发现以下特点。首先,寡居妇女的民族构成包括汉族人和契丹族人。表1中共有寡居妇女72人,其中汉族妇女46人,占比为64%,契丹族妇女26人,占比为36%。汉族寡居妇女人数较多,这与辽境内有较多汉族人居住有关,辽是一个由少数民族建立的多民族国家,其中汉族人口数量高于其他民族。五代时期,中原战火不断,很多汉族人逃难到辽境内,《新五代史·四夷附录》记载,“是时,刘守光暴虐,幽、涿之人多亡入契丹”[3]。还有被辽统治者掳掠过去的,“明年秋九月,以兵四十万伐河东代北,攻下九郡,获生口九万五千”[4],到石敬瑭献幽云十六州予辽,辽境内的汉族人就更多了。再加上辽统治者听取汉臣意见,采取“与民休息”政策,“树城郭,分市里,以居汉人之降者,又为定配偶,教垦艺,以生养之”[5]。汉人在此定居,不复思归。因此,史料中有关汉族人的资料较为丰富,墓志中汉族妇女守寡的信息也相对较多。但如果从辽境内的汉族人和契丹族人的人口总数来看,契丹族寡居妇女的人数比例并不低。

妇女的寡居时间可以反映贞节观对辽寡居妇女的影响。墓志中关于女性的生辰以及结婚日期都很少见,很难确定其婚后多久开始守寡。但可以通过墓志记载的丈夫去世日期及妇女的去世日期,大体推断其守寡时间,表1中共有寡居妇女72人,守寡年限不详者46人,余下可推算出守寡年限者26人,其中汉族妇女19人,契丹族妇女7人。守寡时间在10年以内的共计8人,其中汉族妇女5人,契丹族妇女3人。守寡时间在11~20年的共计5人,都是汉族人。守寡时间在 21~30年的共计 5人,其中汉族妇女4人,契丹族妇女1人。守寡时间在31年以上者共计8人,其中汉族妇女5人,契丹族妇女3人。总体来看,汉族女性选择寡居守节者较多,但契丹族寡居妇女守节者数量也不少,且守寡时间在30年以上的有3人,仅比汉族寡居妇女少2人。这也反映出封建礼教对契丹族妇女的影响,在一定程度上改变了认为契丹族妇女贞节观念较为淡薄的刻板印象。

表1中有28位寡居妇女获得了封号,如“漆水郡夫人”“陈国公主”“清河郡太君”等。封号可分为某国公主、某国妃、某国夫人、某郡夫人、某县君、某乡君等[6],朝廷官员的母亲,要在其封号前面加“太”字,如《刘祜墓志》记载,刘祜之母马氏“少寡居,治家事以严格,教育四子皆有立„„以荫封扶风郡太夫人”[1]236。封号为某国公主或者某国夫人的,大多出身皇室或者是皇亲国戚,比如耶律琮之妻萧氏“是大圣皇帝之侄女也”[1]343,得封“郑国夫人”。这些得到封号的寡居妇女大部分出身贵族,处于社会上层,且她们的父亲、兄弟、丈夫或者孩子都有官职在身,正因如此,才可以通过荫封的方式得到封号。《耶律昌允妻萧氏墓志》记载,“夫人累封至兰陵夫人,从夫贵也”[1]208,《李继成暨妻马氏墓志》记载,“母因子贵,夫人特封扶风县太君”[1]87。而那些没有背景的平民寡居妇女,基本上很难得到这样的封号,从侧面反映出辽代妇女独立性的消退,传统封建文化中的“母凭子贵”“妇凭夫贵”思想对原本社会地位不低于男性的辽代妇女产生了一定影响。除了出身和家世背景,寡居妇女想得到封号还要具备高尚的品德,能够得到朝廷赐予封号的,基本都是妇女中贤良淑德的典型。

2 寡居妇女的家庭生活概况

2.1 处理丈夫后事

丈夫去世后第一件事就是处理丧事,包括将丈夫尸体运回乡里,为丈夫修建墓地,请人撰写墓志和修建石塔,完成丈夫遗愿等。无论是契丹族还是汉族,都有将亡者归葬祖茔的意愿和习俗。如到外地做官卒于任职地者,或者出差办事卒于途中者,就需要其遗孀将丈夫遗体运回原住地,葬于祖茔。咸雍九年(1073年),萧德恭朝觐,在回来的路上因病去世,年仅三十八岁。其妻漆水郡耶律氏“攀辕引鞅,号护灵轜,以冬十一月二十一日葬于奉先军北黑山,从祖茔也”[5]153。丁文逳,天庆三年(1113年)五月,“遘疾,卒于官所”[2]640,享年五十岁。其夫人“以其年八月十二日葬公于宛平县仁寿乡陈王里,祔先茔之左,礼也”[2]640。落叶归根,是习俗,是礼法,更是亡者的遗愿,遗孀们尽自己最大能力,使亡者得以安息。除了要将丈夫遗体运回祖地,还要组织人为其修建墓地,检校太师兼政事令、漆水郡开国公耶律琮重病时,其妻“郑国夫人”萧氏“亲奉汤药,朝不暇食,体唯温凉”[1]342,悉心照料丈夫,但耶律琮病入膏肓,不久就去世了。为处理后事,萧氏带着3个儿子和年纪尚幼的女儿,“并门生故吏部曲人员”[1]343,询问修建墓地的情况,寻找适合安葬的地方。至保宁十一年(979年)春二月丙寅,萧氏亲自组织施工,“爰命植夫,驭驰于役,庸赁百工,大营葬事”[1]343。修建的墓穴“其圹也东西五仞,南北七寻,大小方圆,于礼无陋”[1]343。刚居丧的妇女,忍受丧夫之痛,组织这样的大工程,竭力维护死去丈夫的身份和地位,可敬可叹。

此外,遗孀还要请人为丈夫撰写墓志,如宁远军节度使萧僅之妻耶律氏,在处理丈夫丧事时“命为制词,擢匠刊石”[2]192。又如刘从信之妻江氏,因为马上要掩闭丈夫的墓穴,想请人为丈夫撰写墓志。但刘从信不入仕途,也没什么名声,以至于“今为无人修撰,不得墓志”[1]212,只得自行在石碑上简述祖辈及家庭成员情况,以此作为墓志,但缺少一般墓志上的褒扬之辞,评价之语。除了墓志,还有遗孀为亡夫出资修建石塔,为逝者祈福,《李从善幢记》记载,“大辽国燕京良乡县刘李村李阿牛奉为亡夫李从善特建石匣并塔一座”[1]263。处理完丧事之后,遗孀还要完成丈夫的遗愿,《创建静安寺碑铭》中记载,辽建雄节度使、左千牛卫将军、检校太师耶律昌允曾有夙愿“肇开胜蓝”[2]361,即修建一所寺院。其妻兰陵郡夫人萧氏“抱未亡之永恨,缉已坠之遗功,发大勇猛之胜心”[2]361,花费12年时间,投入大量人力、物力,最终于辽道宗咸雍年间建成静安寺。在建寺期间,长子耶律佶得到一颗佛牙,上面有舍利七百余粒,对此佛宝,兰陵夫人选取位于佛寺“旁出之乾位”[2]361的孤峰作为藏纳舍利子的净地,使得“舍利之影落覆邱茔,则太师公之遗墟,承荫其下”[2]362。又在上面修建一座永安塔,既实现了先夫的遗愿,也为后世留下了珍贵的佛教建筑遗产。

2.2 抚养子女

处理完丈夫的后事,寡居妇女的一项重要任务就是抚养子女。辽代妇女结婚较早,丈夫去世后,子女年幼,她们必须承担起抚养子女的重任,教导子女,直至成家立业。如赵国夫人张氏,自丈夫梁援过世后,“乃赵国夫人清持阃节,静蔼闺风,克正其家,善训于子”[2]568,可知张氏承担起教导子女的责任,且家教甚严,以至于“诸子孙禀傈常若履薄临深,无敢违于慈训”[2]568。在张氏的教导下,两个儿子都做了官,长子庆先进士及第,“授太子洗马,直史馆应奉阁下文字”[2]566,次子庆元“授阁门通事舍人,见带洛苑副使”[2]567,对于寡居妇女来说,没有比子女成才更让人慰藉。又如韩匡嗣卒于乾亨五年(983年)十二月,其遗孀萧氏“妇德、妇言、妇容、妇功四者备矣”[1]31,“治家严整,有钟郝之礼范焉。妇女嫔敬,皆嗃嗃如也。训励诸子,咸登于显列”[1]28,把家事治理得井井有条,族内人事和谐,儿子也在其教导下做了高官。再如守幽都府蓟北县令李继成,统和二十三年(1005年)去世,年仅三十四岁。抚育孩子的重担落在妻子马氏身上,马氏不辞辛劳,“并恒深鞠勉,苦遣进修”[1]88。墓志赞其 “趋庭虽失于严君,择邻幸凭于慈母”[1]88,虽然其子女在成长过程中缺失了父爱,但马氏如孟母一般教子有方,也因此“果致荣名,得谐禄养”[1]88。

2.3 接受赡养

寡居妇女年老后需要子女赡养,法律条文也规定,“民间有父母在,别籍异居者,听邻里觉察坐之。有孝于父母,三世同居者,旌其门闾”[7]。鲜于氏,显州观察判官、大理评事鲜于钧之女,鲜于钧早逝,留下孤儿寡母相依为命。鲜于氏极为孝顺,“事其孀母,冬温夏扇,晨省暮问,如严姑之敬”[2]684,举止恭敬,照顾周到。当母亲生病时,鲜于氏送饭端药,“自夜达旦,未曾解衣”[2]684,这样的孝行也获得了乡邻的称赞,“乡戚众口,莫不称美”[2]684。幽都府蓟北县令李继成,在父亲去世后,“荷外祖之明训,奉嬬母以孝闻”[1]87。此外,还有依靠闺女,女婿赡养的,如阎氏“孝敬慈柔,乡邻藉甚”[2]411,在乡里名声很好,丈夫去世后跟随女儿和女婿居住,“及称未之见谅之死,以家二女选婿同居,感之悦之,俱至和顺”[2]411。

寡居妇女抚育子女长大成人极为艰辛,如幽都府蓟北县令李继成之妻马氏那样圆满的结局固然很好,但如果儿女英年早逝,则会使寡居妇女原本就不幸的生活雪上加霜,老无所依。如忠正军节度留后、检校司空萧德恭之妻耶律氏,在丈夫去世后坚守贞节,独力抚养子女,使子女得以成人,后因病于乾统十年(1110年)五月去世。但她的子女去世更早,其长子萧莹,驸马都尉,“一命特除始平军节度使,政有其声”[1]271,正当壮年,于乾统二年(1102年)四月一日去世。长女蒲苏娘子嫁人后身故,孙辈也有数人早夭。对于寡居妇女而言,白发人送黑发人,“骨深锯肉,不谓之酸,饮鸩如茶,不谓之苦”[1]271。对于这些老年丧子的寡居妇女来说,接受家族的照料也许是她们最好的选择,如梁国太妃耶律氏与萧术哲生有两个儿子,皆早逝,幸而耶律氏家族命耶律乙辛赡养耶律氏,使其“疾得请以族养”[5]257。

3 寡居妇女以崇信佛教为精神寄托

辽代佛教盛行,一般将辽太祖耶律阿保机在龙化州修建寺庙作为创建佛寺的开端[8]。辽圣宗时期,由于辽、宋关系缓和,“太平既久,而人心向善,故此教所以盛宏”[2]662。辽兴宗、辽道宗时期,僧人甚至可以做官,如上京开龙寺圆通悟理大师鲜演于辽道宗寿昌二年(1096年),“迁崇禄大夫、检校太保”[2]668。许多贵族纷纷慷慨解囊,捐地捐款,修建寺庙佛塔,平民百姓财力微薄,合力出资修建佛寺,在这样的背景下,辽代妇女自贵族到平民都虔诚地信奉佛教。

对于寡居妇女来说,宗教信仰是治疗心灵创伤的良药。在古代,无论是游牧经济还是农耕经济背景下,男子都是生产劳动的主要承担者。女性丧夫就意味着丧失了家庭主要劳动力,将遭受精神和生活双重打击。一方面要承受丧偶之痛,另一方面要独自承担起抚养子女、家庭劳动、赡养老人等生活重担。除此之外,封建礼教影响力不断增强,要求寡居妇女坚守贞节,寡居妇女想通过改嫁来减轻生活压力也可能受到舆论谴责。不幸的遭遇使寡居妇女需要寻求精神慰藉,而佛教倡导的“受难”“轮回”等教义,很容易引起寡居妇女的共鸣,成为其精神支柱。

秦晋国长公主,辽景宗长女,名观音女。《辽史·公主表》记载,“观音女,下嫁北府宰相萧继先”[9]。统和二十二年(1004年)萧继先去世,观音女自三十五岁开始守寡,忍受丧夫之痛,“克正母仪,遂专家事”[2]249,承担起管理家庭事务的重任,然而不幸的是观音女一子二女皆先其去世。这样的痛苦遭遇,使观音女想从佛教中寻求解脱之法。墓志记载,“焚香祝无边佛,设供饭无遮僧。弥留罔瘳,奄先朝露”[2]249。

子女是父母的希望,对于寡居妇女来说更是生活下去的动力,抚养孩子长大成人的信念使她们勇于面对生活的艰辛。可当子女长大成人,不再依赖母亲后,这一信念也就随之消解。于是,有的寡居妇女就开始信仰佛教,寻找新的精神寄托。如辽兴宗、辽道宗两朝宰相兼侍中刘六符之女刘五拂,生下三男一女,三十六岁嫠居。刘五拂坚守贞节,誓不再嫁,将精力转移到抚养子女上,在子女成人后刘五拂出家,引起轰动,“京师闻之,大骇”[6]512。耶律昌允之妻萧氏白发人送黑发人,二子、二孙“皆先夫人终”,哀伤和苦闷可想而知,萧氏“以焚香礼佛为事,以济僧施贫为念,读诵经典,日不暇给”[1]209,此外,萧氏还出资修建佛寺。秦越国妃也在丈夫去世后“口不嗜荤茹,色不尚鈆华,惟奉佛筵僧为施,以荐冥福”[1]230,可见为亡者祷告,为生者祈福,也是辽代寡居妇女崇信佛教的重要目的。

4 结语

通过对《辽代石刻文编》《辽代石刻文续编》等石刻资料以及相关史料的收集、整理,从辽代寡居妇女的基本信息、家庭生活、宗教信仰3个方面,分析辽代寡居妇女的生活状况,展现了她们忠贞、不畏辛劳、坚韧不拔的美德和精神风貌。她们民族不同,文化背景不同,但都注重自身的妇德修养,贞节操守。究其根本,源于辽统治者“尊孔崇儒”,接受儒家思想文化教义,并使其逐渐渗透到社会政治、经济、文化等各个层面。寡居妇女坚守妇道,被视为贤妻良母、贞节烈女,被树为典范更是儒家文化消解部分契丹旧俗后在女性群体中的体现。