孤独感对人际目标追求的影响:目标实现可能性的作用*

白金花 赵玉芳 菅 越 邓起昌

(西南大学心理学部,重庆 400715)

1 引言

社会需求理论认为,人们都有与他人建立并保持亲密、持久关系的需求,即归属需求(Baumeister & Leary, 1995)。人们希望与具有持久关系的、相互关心的他人维持稳定的状态,因此会在人际目标中投入时间和精力来满足归属需求,归属需求得不到满足就会产生孤独感。依据社会联系需要理论,孤独的人会想办法与他人建立联系减少孤独,而归属需要理论认为,与不喜欢的、不重要的人建立联系并不能满足个体的归属需要(李格格, 2017)。

人际目标(interpersonal goal)是人类追求的众多目标的一个子集,其本质是人际关系,包括家庭相关的以及一般社交目标,如寻求友谊、归属感、寻找伴侣,维持伴侣关系等(Chulef et al., 2001),人际目标有助于满足归属需要。对于孤独者来说,其人际目标是建立联系,但孤独者具有高防御动机和低趋近动机(Abeyta et al., 2020; Park &Baumeister, 2015),他们会高估互动中的风险,因此很难真正实现其人际目标。研究发现,同时呈现互动和独处选项时,被排斥者倾向于选择独处(Ren et al., 2021);关系满意度低的个体社交目标投入更少(Hofmann et al., 2015)。Lavigne 等(2011)考察了孤独感与成长取向之间的关系,发现孤独与成长取向无关,即孤独并不会影响人们与他人联系的意向和行为。在亲密关系中则不同,具有亲密关系目标的人在受到伴侣的拒绝或消极评价后还是会增加关系投入意愿并提高关系承诺(Gere et al., 2013)。

虽然孤独会激活重新联系动机,促进人际目标设定,但个体对关系的看法也会影响其行为和关系投入,如孤独者认为在公开情境中可以通过亲社会行为获得赞美和声誉以及联系的可能性,因而在公开捐赠活动中投入更多的时间和金钱,在私下情境中亲社会行为较少(Huang et al., 2016)。社会排斥相关研究也发现,当被排斥者的联系欲望被激活且认为有可能建立社会联系时,他们会增加社会联系相关行为来满足归属感(Maner et al.,2007)。本研究认为孤独者对人际目标投入的差异可能与其对人际目标实现可能性的判断有关。

目标实现可能性是指目标是否以及怎样能被实现的信念,是个体对目标成功期望和目标可行性的评估(王国霞, 2014),是个体目标投入的重要影响因素(何嘉梅, 金磊, 2021)。目标实现可能性正向影响目标投入,目标实现可能性越高,目标投入也越高(盖笑松 等, 2016)。目标优先性理论提出,个体可以根据当前情境调整各需求间的层级,那么孤独者的优先目标应该是归属需求目标(Shilling & Brown, 2016)。但孤独进化理论认为,个体认为建立联系的可能性低、未来不确定性高时倾向于采取自我保护策略(Meng et al.,2020);社会重新联系理论也提出,个体建立亲和关系的前提是社会联系的来源是安全的、高可能性的(Maner et al., 2007),那么在孤独者的人际目标追求中,只有在认为目标实现可能性高时,他们才可能增加人际目标投入。然而,孤独会降低他们的主动性,使他们在决策时更为谨慎,对人际交往呈现防御态度(冯文婷 等, 2016),因此高孤独者的人际目标投入会少于低孤独者。综上,研究假设目标实现可能性调节孤独感与人际目标间的关系。

孤独者为降低孤独感会设定人际目标,但他们的人际目标投入会出现差异,这种差异可能与个体对目标实现可能性的评估有关。基于归属需要理论,本研究考察孤独感与人际目标投入的关系以及人际目标实现可能性的作用,探究孤独者行为差异的潜在机制。由于日常孤独和特质孤独都会激活自我保护动机和高度警惕性(Meng et al.,2020),有必要考察日常孤独和特质孤独对人际目标追求的作用。因此,研究1 通过测量个体在一天中的孤独感和特质孤独,考察日常孤独与特质孤独对人际目标投入的影响以及目标实现可能性的作用。研究2 通过实验方法操纵孤独感来考察孤独感对人际目标投入的影响以及目标实现可能性的作用。最后,进行内部元分析,进一步评估该效应的稳健性。

2 研究1:孤独感对人际目标投入的影响

2.1 研究方法

2.1.1 被试

以大学生为研究对象,通过网络平台发布问卷,分两次完成。第一次发放200 份问卷,剔除信息填写不完整、人际目标错误以及未通过注意检查的问卷;第二次发放问卷时流失被试56名,在剔除目标填写与第一次不一致以及未通过注意检查的被试后,剩余有效被试101名(女生71名),平均年龄20.81 岁(SD=1.75 岁)。

2.1.2 研究工具

目标投入量表:6个条目,选取目标进展量表中的4个条目(柳华君, 2020),根据研究内容对题目进行调整,将“过去的一个月”改为“今天”,并改为陈述句式(如,“今天,为了实现这一目标,我做出了实质性的进展”),以及研究者编制的2个项目(如,“今天,我没有投入太多精力在该目标中”)。7 点计分,反向计分后分数越高表示人际目标投入越多,量表的Cronbach’s α 系数为0.90,结构效度良好,χ2=11.31,df=9,SRMR=0.03,CFI=0.99,TLI=0.99,RMSEA=0.05。

目标实现可能性量表:采用柳华君(2020)研究中对目标实现可能性的测量问题(“你认为你有多大可能实现该人际目标”),7 点计分,分数越高表示目标实现可能性越高。

日常接纳量表和日常孤独量表:采用Teneva和Lemay(2020)编制的问卷,2名心理学专业研究生和2名英语专业研究生进行了翻译和回译。日常接纳量表包含12个条目(如,“今天,我觉得周围人重视与我的关系”),日常孤独量表包含5个条目(如,“今天,我感觉被孤立了”)。均为7 点计分,反向计分后分数越高表示接纳感/孤独感越强。日常接纳量表的Cronbach’s α 系数为0.94,结构效度良好,χ2=29.19,df=20,SRMR=0.03,CFI=0.98,TLI=0.97,RMSEA=0.07。日常孤独量表的Cronbach’s α 系数为0.90,结构效度良好,χ2=8.66,df=5,SRMR=0.03,CFI=0.98,TLI=0.96,RMSEA=0.09。

UCLA 特质孤独量表(汪向东 等, 1999):20个条目,本研究采用5 点计分,反向计分后分数越高表示特质孤独越强,该量表的Cronbach’s α 系数为0.93。

人口学变量测量:包括性别、年龄、年级等基本信息。

2.1.3 研究程序

第一次问卷调查要求被试填写人际目标,指导语为“请写下近一两个月正在追求的且还没有实现的,你认为重要的人际目标,如建立、保持或回避与亲人/(男/女)朋友/其他人的关系”,以确认人际目标理解无误,同时填写人口学信息。第二次问卷填写与第一次至少间隔一天,时间是晚上七点以后,要求被试再次填写人际目标,同时测量目标投入、目标实现可能性、日常接纳、日常孤独、特质孤独等。

2.1.4 统计分析

首先对所有测量内容进行共同方法偏差检验,并对各变量进行描述统计分析和相关分析。最后将变量进行中心化处理,使用PROCESS 宏Model 1 进行调节效应分析。

2.2 结果

2.2.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验对数据进行共同方法偏差检验,发现共有9个因子特征值大于1,第一因子所能解释的变异量为36.99%,小于临界值40%,因此不存在共同方法偏差。

2.2.2 相关分析

相关分析结果见表1,日常孤独、特质孤独与人际目标投入呈显著负相关;日常孤独、特质孤独与人际目标实现可能性呈显著负相关。

表1 各变量描述统计与相关分析结果

2.2.3 调节效应分析

对目标实现可能性在日常孤独、特质孤独与人际目标投入间的作用进行分析。日常孤独对目标投入的主效应显著,β=-0.20,t=-2.03,p=0.045;目标实现可能性的主效应显著,β=0.51,t=5.79,p<0.001;两者的交互作用显著,△R2=0.05,F=7.73,p=0.007。简单斜率分析根据目标实现可能性平均值及±1SD将目标实现可能性分为高、中、低三组,目标实现可能性高(M+1SD)时,日常孤独感越强投入越少,β=-0.40,t=-2.78,p=0.007;目标实现的可能性为中间水平(M)时,日常孤独感越高,目标投入越少,β=-0.20,t=-2.03,p=0.045,目标实现可能性低(M-1SD)时,个体的投入都非常少且各日常孤独水平间差异不显著,β=0.01,t=0.04,p=0.970。

在特质孤独对人际目标投入的影响中,目标实现可能性主效应显著,β=0.47,t=5.14,p<0.001,特质孤独主效应显著,β=-0.28,t=-3.10,p=0.003,两者的交互作用显著,△R2=0.03,F=4.47,p=0.037。简单斜率分析根据目标实现可能性平均值及±1SD将目标实现可能性分为高、中、低三组,目标实现可能性高(M+1SD)时,特质孤独感越强投入越少,β=-0.44,t=-3.59,p=0.001;目标实现的可能性为中间水平(M)时,特质孤独感越高,目标投入越少,β=-0.28,t=-3.10,p=0.003;目标实现可能性低(M-1SD)时,个体的投入都非常少且各特质孤独水平间没有显著差异,β=-0.11,t=-1.01,p=0.317。

虽然本研究没有发现性别与其他变量间的相关性,但有研究发现性别会影响个体的人际联系行为(Huang et al., 2016),因此,将性别作为控制变量(男生=0,女生=1)进行调节效应分析,发现性别仅在日常孤独分析中影响显著,β=-0.37,t=-2.04,p=0.044,女性的目标投入低于男性,目标实现可能性的调节作用仍然显著。

2.3 讨论

研究1 表明,孤独感会降低人际目标投入,目标实现可能性在两者之间起调节作用,与研究假设一致,这表明在目标实现可能性低时,个体的自我保护更高;在目标实现可能性高时,虽然高孤独者会增加人际目标投入,但由于其消极认知以及自我保护动机,其人际目标投入仍低于低孤独者。

3 研究2:人际联结体验对人际目标投入意愿的影响

3.1 研究方法

3.1.1 被试

以大学生为研究对象,在网络平台发布问卷,发放177 份问卷,其中30 份为无效问卷(4 份未认真填写,6 份人际目标与策略无关,3 份人际目标与概念无关,16 份有多个人际目标,1 份重复填写多条策略)。有效被试147名(女生122名),其中接纳组47名,孤独组48名,控制组52名,平均年龄20.31 岁(SD=1.77 岁)。

3.1.2 实验设计

采用单因素被试间设计,自变量为人际联结体验(孤独组、接纳组、控制组),因变量为目标投入意愿。

3.1.3 实验程序

(1)人际目标确定:问卷填写时间为上午八点到下午五点,打开链接后,询问被试在今天会有多忙,7 点评分,分数越高表示越忙。然后询问被试近期是否有计划完成的某些事,如果选择“是”,会继续呈现后面的问题,被试填写在与他人的关系方面计划完成的一件事,对这件事的重要性、难度进行7 点评分,分数越高表示越重要、越难;如果选择“否”,结束问卷。然后被试回答“今天是否要做这件事”,如果“是”则继续,“否”则结束问卷。

(2)人际联结体验操作:采用回忆范式(徐同洁 等, 2017; Arpin & Mohr, 2019)操纵人际联结体验,孤独组被试回忆自己近期感觉孤独的情境,接纳组被试回忆自己近期感觉被接纳的情境,控制组被试回忆自己昨天晚上吃了什么,以时间、地点、情境、感受为线索进行描述。完成后对当下的感受(接纳感、孤独感)进行7 点评分,分数越高代表感受越强。

(3)目标实现可能性测量:被试根据之前所报告的人际目标写出执行该目标可以做的事或活动,不少于5 条,统计策略数和策略字数。策略数和策略字数都是策略的数量特征,有研究者认为,策略数越多表明被试具有更多的建立、保持社会联系的方法,但不能预测目标达成,而策略越详细越有利于目标达成(Gollwitzer, 1999),目标实现的可能性越高,因此策略字数更能代表策略的数量特征。本研究使用策略字数作为目标实现可能性的客观指标。

(4)人际目标追求测量:采用Romero 等(2009)对目标努力的测量,今天是否会继续做该目标,想要投入多少时间和精力,采用7 点计分,分数越高表示人际目标投入意愿越强。

3.1.4 统计分析

首先检验人际联结体验操纵,之后对投入意愿进行单因素ANOVA 分析。然后统计策略数和策略字数(使用Word 计数功能对策略字数进行统计,不包括标点符号)并进行差异性分析。最后对自变量进行哑变量编码,选择PROCESS 宏Model 1将策略字数作为调节变量进行调节效应分析。

3.2 结果

3.2.1 操纵检验

接纳感、孤独感进行单因素ANOVA 分析显示,三组接纳感差异显著,F(2, 144)=11.17,p<0.001,η2=0.14,孤独组的接纳感显著低于接纳组和控制组;三组孤独感差异显著,F(2, 144)=26.66,p<0.001,η2=0.27,孤独组的孤独感显著高于接纳组和控制组。

目标的重要性、难度的单因素ANOVA 分析发现,三组的目标重要性差异不显著,F(2, 144)=1.21,p=0.300;目标难度差异不显著,F(2, 144)=0.72,p=0.490;忙碌程度差异不显著,F(2, 144)=2.28,p=0.106。

3.2.2人际联结体验对投入意愿的影响

投入意愿的单因素ANOVA 分析,描述统计结果见表2。人际联结体验的主效应不显著,F(2,144)=1.56,p=0.210;控制忙碌程度后,人际联结体验的主效应仍不显著,F(2, 143)=2.08,p=0.146。

表2 投入意愿、策略字数和策略数的描述性统计(M±SD)

分析发现,性别的主效应显著,且性别与人际联结体验的交互作用不显著,因此,将性别作为控制变量,协方差分析发现,人际联结体验的主效应显著,F(2, 143)=3.35,p=0.038,η2=0.05,Bonferroni 校正后的成对比较显示,接纳组(M=4.60)与控制组(M=5.12)差异边缘显著,p=0.088;孤独组(M=4.63)与控制组差异边缘显著,p=0.076。

3.2.3人际联结体验对目标实现可能性的影响

在策略字数上,孤独组策略字数:M=37.85,SD=17.79;接纳组策略字数:M=43.15,SD=16.32;控制组:M=37.23,SD=14.06。对数转换后,描述统计结果见表2,人际联结体验的主效应边缘显著,F(2, 144)=2.60,p=0.078,η2=0.04;LSD 事后分析显示,孤独组与接纳组的差异显著,t=-2.00,p=0.048,接纳组字数显著多于孤独组,接纳组与控制组差异显著,t=-2.09,p=0.040,孤独组与控制组差异不显著。Bonferroni 校正后三组间差异不显著。

3.2.4 调节效应分析

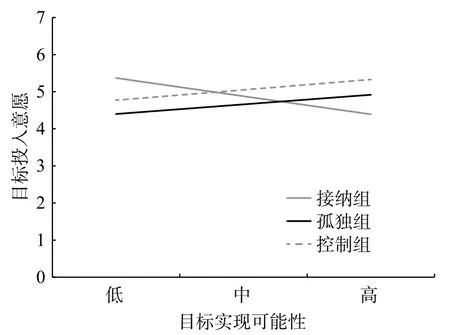

将策略字数作为目标实现可能性的指标,考察目标实现可能性在人际联结体验对目标投入意愿的影响中的作用,结果显示,人际联结体验的主效应显著,孤独组编码为1、接纳组和控制组编码为0 时,B=-6.89,t=-3.21,p=0.002;控制组编码为1、孤独组和接纳组编码为0 时,B=-6.67,t=-3.05,p=0.003,目标实现可能性的主效应显著,B=-2.80,t=-2.66,p=0.009,人际联结体验和目标实现可能性的交互作用显著,△R2=0.08,F=6.31,p=0.002;将目标实现可能性分为高、中、低三组,简单斜率分析(见图1)表明,目标实现可能性高(M+1SD)时,三组差异边缘显著,B=0.53,t=1.70,p=0.092;目标实现可能性为中间水平(M)时,三组之间没有显著差异,B=-0.22,t=-0.94,p=0.350;目标实现可能性低(M-1SD)时,孤独组被试的投入意愿显著低于接纳组和控制组,B=-0.97,t=-2.76,p=0.007。控制性别后,目标实现可能性的调节作用仍显著。

图1 目标实现可能性对人际联结体验和目标投入意愿的调节作用

由于目标实现可能性可能会影响被试对人际目标的投入,因此,将性别和目标实现可能性作为控制变量进行协方差分析,Bonferroni 校正后的成对比较显示,人际联结体验的主效应显著,接纳组(M=4.56)与控制组(M=5.16)的差异显著,p=0.027;控制组和孤独组(M=4.66)的差异边缘显著,p=0.062。

对策略数进行ANOVA 分析,三组间的差异不显著,F(2, 144)=0.38,p=0.684,描述统计结果见表2。

3.3 讨论

研究2 使用目标策略字数作为目标实现可能性的客观指标,发现目标实现可能性调节了人际联结体验和目标投入意愿间的关系,目标实现可能性越低,孤独者在人际目标上的投入意愿越低。此外,研究发现接纳组被试随着目标实现可能性的增加而减少人际目标投入,这可能是因为在目标追求过程中取得一定的进展会减少对目标的努力投入,而将有限的资源分配到其他的目标上(Seo & Patall, 2021)。

4 元分析

越来越多的研究者使用内部元分析(mini metaanalysis)对研究结果的稳健性进行检验(Bentley et al.,2020; Schmid, 2020; Thürmer et al., 2019)。为了检验孤独感与人际目标投入关系的稳定性(Goh et al.,2016),采用Comprehensive Meta-Analysis Version 3(CMA 3.3)对两个研究的结果进行了内部元分析。

以相关系数作效应量,对孤独组和控制组进行分析,包括研究1 中日常孤独、特质孤独与人际目标投入的相关系数和研究2 中孤独组与控制组的投入意愿,结果见图2。固定效应模型计算的综合效应估计值为-0.29,95% CI[-0.39, -0.18],p<0.001。与控制组相比,孤独感对人际目标投入意愿有显著的负向预测作用。

图2 孤独组与控制组的孤独感元分析相关系数森林图

对孤独组和接纳组进行元分析,包括研究1中日常孤独、特质孤独与人际目标投入的相关系数和研究2 中孤独组与接纳组的投入意愿,结果见图3。固定效应模型计算的综合效应估计值为-0.25,95% CI[-0.35, -0.14],p<0.001。与接纳组相比,孤独感对人际目标投入意愿有显著的负向预测作用。

图3 孤独组与接纳组的孤独感元分析相关系数森林图

5 总讨论

两个研究以及内部元分析的结果一致表明,孤独感与人际目标投入间存在负向关系,且目标实现可能性调节二者间的关系,孤独感高且目标实现可能性低时,人际目标的投入越少;目标实现可能性高时,会增加人际目标投入。

孤独者会减少人际目标投入,这既与对他人和环境的消极认知有关,也与自我保护的动机有关。孤独者对他人以及环境有认知偏差(李世强等, 2015),如对社会威胁信息更加敏感,认为他人的可信度、支持性和社交意愿较低,这些认知偏见会增强人际交往的焦虑感,认为自己可能会被排斥(Teneva & Lemay, 2020),进而回避社交、减少人际交往。当人际归属目标和自我保护目标同时存在时,孤独组选择了自我保护目标,在实际的人际互动中会与他人保持一定的距离,确保自己在感受到威胁时能够及时撤离(Spithoven et al., 2017),这种现象在日常、短期孤独的女性中更为明显,这可能是因为短期孤独会激活女性更高的自我保护动机,能够更快地觉察排斥相关的信息(赵峰, 2017)。但是在长期、特质孤独中,男性和女性的自我保护动机上都更高且没有差异(Bangee et al., 2014)。

虽然基本需求模型认为个体会将归属需求满足作为优先性目标,孤独者因为归属需求缺失也应该会将资源分配到与归属需求满足有关的认知加工上;但是,归属需求并不总是孤独者的优先目标,个体会将资源从与归属需求相关的认知加工上撤回并进行重新分配(徐梦思, 2019)。这种“资源撤回”可能是基于目标实现可能性的评估,如果个体认为人际目标可以实现,就会增加努力并坚持下去;但如果个体认为目标无法实现,就会减少努力甚至脱离目标。孤独者对他人和环境的消极评估,以及自我保护动机会降低其人际目标实现可能性感知,因此总体人际目标投入更少,但是在目标实现可能性较高时也会增加人际目标投入。

虽然孤独组人际目标投入低,但其人际策略并没有少于控制组,这说明孤独者并非不知道如何与他人互动,而是“不行动”。孤独的人会为他人提供帮助和支持,但是不愿意与他人接触(Bellucci, 2020)。基于灵长类的相关研究也得到类似的结果,孤独的恒河猴会接近其他的成年猴子,但活动范围仅局限在成年猴子的双臂距离,且不会与它们进行互动(Capitanio et al., 2014)。后续的研究需要进一步关注在人际过程中知道如何行动却不行动的孤独者的行为模式及其动机。

虽然社会联结是个体的基本需求,但研究发现孤独者并不总是将归属需求满足作为优先目标,即使具有人际交往的行动策略,孤独者也可能不采取这些策略,因为自我评估认为目标实现可能性低。研究结果扩展了归属需要理论,证明归属需要满足的行为是具有边界条件的。同时,目标实现可能性反映了个体对未来结果的期待(李思瑾 等, 2021),但是孤独者存在消极认知偏向以及对自己的社交能力的主观偏差(刘昕芸 等,2020),而使用策略制定作为目标实现可能性的客观测量方法能够让被试更客观地了解自己的社交能力,进一步改变孤独者在人际目标中的投入意愿,因此,通过制定策略、计划提高对自我的客观评价来提高对目标实现可能性的评价可能是缓解孤独的一种方法。

6 结论

孤独感降低了人际目标投入,孤独者不是缺乏人际投入策略,而是不愿意投入人际目标。目标实现可能性调节了人际目标投入,当个体越感到孤独,目标实现可能性越低时,人际目标投入越少;目标实现可能性越高时,人际目标投入越多。