全球疫情期间西方主流媒体报道的话语分析与应对

——以《今日美国》(USATODAY)为对象

■ 苏州科技大学 陈嘉棋 赵雨嫣 张生祥

1 《今日美国》材料分析

1.1 研究内容

本文选取美国主流媒体《今日美国》为研究材料,具体研究和分析了2020年2月至2020年7月疫情期间与中国相关的报道,通过整理与研究主题相关的两份报纸共93篇报道为材料,使用量化分析的方法,首先从标题入手把握美方报道的宏观主题建构;其次从文本入手,把握美方报道的文本建构,包括找到该报道的角度,挖掘所用词汇中隐含的意识形态以及常见修辞手法的分析;最后,把握美方对话语行为主体——中国形象的构建,从而进行美方污名化中国话语策略分析,从文本结构,如关键性信息的编排,把握美方的话语意图。

1.2 语料处理与简要分析

通过笔者整理发现,2020年4月至2020年7月关于疫情期间中国的相关报道共有25篇。通过访问《今日美国》官方网站,以China、COVID-19为关键词,搜集2020年4月至2020年7月间相关新闻报道进行关键词语检索并进行统计。经检索,所选关键词出现的频次排名如表1所示。

表1 《今日美国》2020年4月-7月关于新冠疫情的报道排名前十高频实词

由表1可知,China/Chinese(376)位居第一,反映出该媒体新冠肺炎疫情报道主要以“中国”为话题;virus(255)、Wuhan(66)、pandemic(55)等词高频出现,分别位于第二、三、六名,体现出该媒体在描述新冠肺炎疫情时偏向提及virus、pandemic,而不是由WHO规定命名的COVID-19,并且常常与China、Wuhan连用,反映出美国媒体借助疫情转移民众注意力。

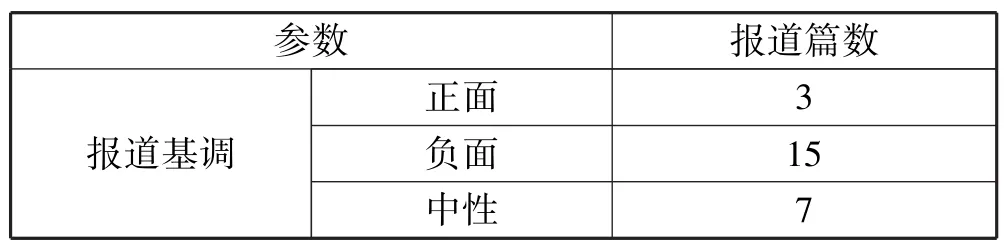

新闻媒体的报道基调能够看出媒体报道的情感倾向性,包括正面、负面和中性三种,笔者根据《今日美国》与疫情相关的25篇报道中做了统计分析,该媒体呈现的情感倾向如表2所示。

表2 《今日美国》25篇报道中所体现的情感倾向

新闻媒体作为影响力最大的话语平台“所处的地位和发挥的作用愈发受到重视”,主流媒体更是“承担着国家取得国际话语权的重要任务”。从表二呈现的报道基调可以看出,《今日美国》关于疫情和中国的报道中,以负面基调为主。在15篇负面报道中,经常出现美国总统特朗普以及部分政客接连把新冠病毒称为“中国病毒”,将病毒的发源地强加于中国的论调。例如“The virus escaped from a Chinese lab;President Donald Trump accuses China of misleading the USA and other countries about what,and when,it knew about the origins of the coronavirus.”。多篇报道还谴责中国政府隐瞒疫情相关数据,妄称中国疫情数据造假。例如“Trump administration officials have repeatedly condemned China's initialsuppression of warnings about the outbreak and questioned the accuracy of Beijing's infection figures.”。其中不乏利用新闻媒体报道煽动种族歧视,例如“I made my way south to Guangdong,where there is a saying that the locals will eat anything that flies except a plane,and anything with four legs except a table.”。

2 疫情期间应对美国污名化中国行为的应对措施

2.1 加强国际合作,彰显大国风范

面对突如其来的新冠肺炎疫情,中国第一时间拉响警报,第一时间向世界卫生组织汇报疫情情况并与世界各国分享新冠病毒研究报告,第一时间与疫情防控专家小组展开国际合作,尽最大的努力和牺牲为世界国家和人民争取应对疫情的宝贵时间,认真履行自己应尽的国际义务。在此期间,中国积极开展疫情外交,扩大对外援助,向欧洲等国家提供医疗设备,分享疫情材料,给予力所能及的帮助,这不仅提升了自身形象,也大大加强了中国在全球卫生防控领域的话语权,赢得了国际社会的认可和肯定。正如美国《政治报》中一篇评论文章所说,“在欧美缺乏团结时,中国展示出软实力。如果说这是一场‘争夺’,那么的确中国正在‘胜出’。”

2.2 加大正面回应,依据事实反击

当疫情开始在美国各州内暴发开来,美国就开始了他们的“蓄谋”,不断给他国强加“莫须有”的罪名,这一举动并非是专业知识缺乏,完全是为了转移国内民众注意力,想要嫁祸于人而信口开河。对这样毫无事实依据的“污秽”之语,唯有正面交锋,用事实回应并反击质疑才能让“小人”无机可乘。既要正面迎敌,如在联合国、二十国集团等国际组织中与对手正面辩论,又或如华春莹和耿爽在外交部记者会上对外国记者的反问和警告;也要有迂回包围,如各驻外使节在所在国发表言论或文章,积极接受记者采访;还要有突然袭击,关注西方最新时事新闻报道,仔细分析其话语及其可攻破点。

2.3 直面敏感议题,积极引导舆论

面对西方国家媒体的奇怪论谈,舆论宣传是我们反击的关键一步。一方面,对人民群众出现的一些不稳定情绪,除了理解、宽容和包容,更需要深入细致的工作,包括心理疏导和解决实际困难。官方信息的发布需要多方位,多层次,正面回应存在问题,及时回应人民群众所需,增强信息发布的有效性,科学性。另一方面,相关主流媒体应积极报道民众关切的议题,做到公开透明,积极引导舆论,帮助民众缓解压力,营造健康积极的社会氛围,从而更好地增强民众信心,凝聚民众力量。最后,关于政府,保持政务公开,对人民群众的情绪稳定也有一定帮助,同时也能为打赢疫情防控战增加源源不断的动力。

2.4 瞄准斗争对象,对症下药

在调查中我们发现,此次疫情期间对中国发起攻击的主谋是美国政客,澳大利亚等西方国家和西方媒体是帮凶。所谓擒贼先擒王,针对他们的污言碎语,我们要集中火力对准挑起事端的美国政客。人民网已多次发表国际锐评批判蓬佩奥,班农等人,未来将继续瞄准并留意其他美国政客的动态。要注意的是,在发表批判时要善于用语言击垮对方,讲究措辞的战略战术,注意留有余地;要善于赢得中间力量,分化西方国家内部,要将说理、叙事、争取理解同情的主要对象对准美国社会精英尤其是民主党人士以及美国的欧洲盟友,以争取他们的理解和支持。

2.5 坚守国家底线,应对外部挑战

尽管美国极力打压中国,以塑造一个负面的中国形象,但在混乱之际切莫乱了方寸,仍要坚持团结一致,坚守道德底线和法律底线。在这种危急时刻,必须保证经济和社会稳定,保证国家内外安全。对内,维持各种生活物资的正常供应,保证人民生活水平的稳步上涨;对外,确保外贸外资的稳定发展,维护国家形象,捍卫国家主权、安全和发展利益。同时在调查中我们发现,不少外国网站发表文章表达对中国疫情期间无私援助的感谢和对国内疫情形势稳定控制的赞扬。

3 疫情后期中国的应对措施

3.1 加强对外传播,让世界听到中国的声音

对外宣传和国际舆论要走向国际社会,那就对准相关平台:如美国和欧洲的电视台、电台、报纸、网络甚至是社交媒体,发表相关内容。同时在语言的应用上,应以英文为主,辅之以法文、德文、西班牙文等外文;在形式的展现上,不再局限于新闻报道和学术论文等文字陈述性形式文体,可以增添人民群众更为感兴趣的图片,动画或故事影片等更为吸引性的抽象性形式文体;在宣传方式上,需要提前了解西方民众对新闻媒体和阅读内容的选择习惯,并掌握国际传播语法规则和新闻叙事方法,善于灵活运用措辞方法来体现中国的主体价值诉求,而不是一味地迎合西方的价值标准。

3.2 打造新型品牌媒体

如今越来越多的传统媒体转型,媒体受众已处于一个全媒体的环境之中。如《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》所指出的意见,“要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系”。如新华社,打破传统常规,开设海外社交媒体账号,利用社交媒体的即时性与互动性,第一时间接受民众的反馈,为传统报道的跟进提供信息,实现两全。

3.3 稳定中国形象,讲好中国故事

传播理念对于媒体是理念一样的存在,指引方向,是最终目的。因此,在对外传播时必须突出强调“中国价值”,向世界全面、客观、准确、生动地反映中国在此次疫情期间所取得的成就以及所做出的贡献,明确国家形象的定位。但在国际传播过程中,也要注意,一方面,国际社会中出现质疑是不可避免的,应积极面对,主动承担责任,用世界眼光来衡量、要求、审视中国,让中国更好地走向世界、融入世界;另一方面应了解熟悉国际惯例和规则,设计既能符合外国受众的传播方式,又充分体现中国元素的传播内容,从容稳定地讲好中国故事。