北京城市总体规划中韧性城市建设的战略谋划和系统构建

路林

韧性城市建设是保障首都安全、推动首都发展的重要理念和举措,《北京城市总体规划(2016)—2035))》(以下简称北京总规)作为指导新时代首都发展的纲领性文件,从战略层面谋划城市安全可持续发展的整体格局,从治理层面创新提升综合应对灾害风险挑战的城市治理能力,从系统层面持续推进城市安全体系的不断完善,在北京总规的实施中首都城市韧性建设水平不断增强。2021)11月11日,北京市委市政府印发《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》,北京韧性城市建设迈进了新阶段。

新时期首都城市安全的风险挑战

(一)超大城市安全的特殊性

北京作为拥有2000万人口的超大城市,人口众多、流动性强、建设密度高,与乡村地区和中小城市相比,其安全问题更具有特殊性。从致灾因子来看,由于超大城市人口密集,人类活动集聚,城市系统受人为因素干扰很大,具有显著的脆弱性,因而更容易发生人为灾害或由于人为因素诱发的自然灾害。从灾害过程来看,超大城市人口稠密,人群相互接触的概率大,因而灾情的扩散往往较难控制。从灾害衍变来看,超大城市在发生原生灾害之后,很容易引发次生灾害和衍生灾害。从灾害后果来看,同一等级灾害发生在超大城市将产生更大的危害性。

(二)首都城市安全的特殊性

首都作为功能更加复合的国际大都市,其城市风险治理与一般超大城市风险治理有共性特征,也有个性特点。从灾害风险的角度来讲,与一般大都市相比,首都作为中央核心职能的所在地,公共安全风险防控要求更加严格,各类应急安全保障设施的建设配置标准和重点保障对象的设防标准要求更高,同时也面临更多的挑战。从城市风险治理的角度来讲,首都风险治理的主体强力、多元,涵盖中央政府、直辖市政府、区政府、乡镇街道政府、市场和社会多元主体。

(三)当前首都城市发展面临的主要安全问题

从各类灾害和风险的发生趋势来看,北京的城市安全需正确应对以下挑战:一是北京对水资源、能源、物资供应的依赖性强,系统安全保障成为城市安全的重要挑战;二是全球气候变化加剧,传统自然灾害对城市安全的影响增大,暴雨内涝、极端高温、寒潮等气象灾害发生的频率和影响加大,对城市建设和安全基础设施影响逐渐显现;三是随着世界和地区安全局势多变,战争、信息威胁、新型传染性疫病等安全问题也成为影响北京城市安全的因素;四是北京是世界上少数几个曾经发生过七级以上大地震的超大城市,地震灾害风险长期存在,要深刻把握应对巨灾的现实需求。

北京韧性城市规划建设的战略谋划

北京总规紧扣“两个一百)”的奋斗目标,牢固树立安全发展理念,强化安全红线意识,紧紧围绕“四个中心”战略定位和“建设国际一流的和谐宜居之都”目标的安全需求,谋划发展方式转变;确立了有利于安全发展的城市总体格局,并在更大的战略空间谋划首都安全发展;明确提出了“强化城市韧性”的要求,提出了加强自然资源可持续管理、协调水与城市的关系、加强城市防灾减灾能力等任务,提升城市整体的安全防护能力。

(一)转变城市发展方式

坚定不移疏解非首都功能,开展疏解整治促提升专项行动,使得城市易损性不断降低,承灾能力不断增强。

(1)持续推动非首都功能疏解。疏解一批人员聚集、灾害隐患突出的批发市场、临时小型仓储场所、一般性制造业企业,降低中心城区由于人口、产业和功能集聚造成的风险和压力。拆除一批耐火等级低、建筑连片、防火间距严重不足的违法违章建筑,消除安全隐患,实现城市空间“留白增绿”,同时使得城市公共空间具有一定的容量弹性,在危机发生时可以作为临时疏散空间和隔离防护空间。

(2)严格执行并适时修订新增产业的禁止和限制目录,限制现状易燃易爆危险品企业规模,腾退、搬迁高风险的危险化学品生产和经营企业,消除风险隐患。

(二)坚持“分散集团式”空间布局和职住平衡的功能结构

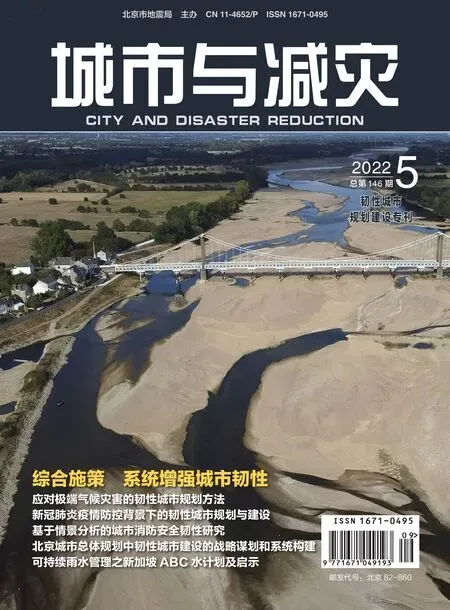

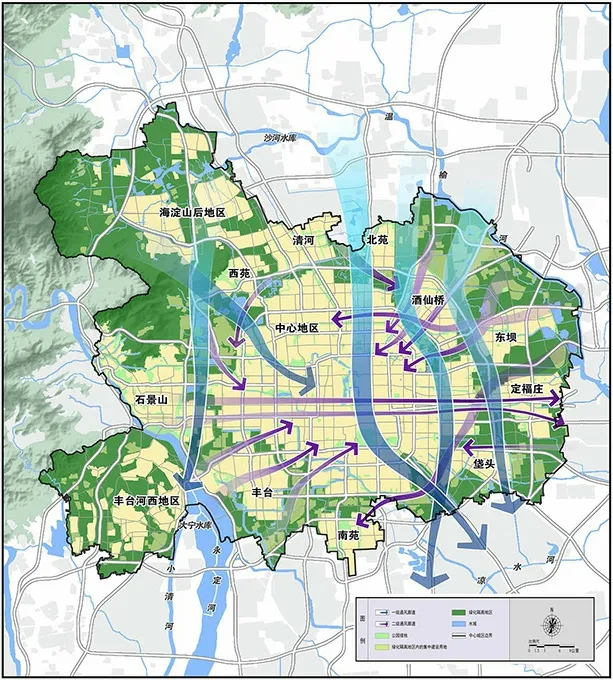

强化结构性绿色空间,推进城市公园环、郊野公园环、楔形生态廊道和通风廊道实施,增强城市的空间韧性(图1、图2)。

图1 中心城区通风廊道规划示意图

图2 市域绿色空间结构规划图

绿色空间廊道平时可以为市民提供休闲游憩场所,大面积的绿色空间还可提供新鲜的空气;灾时作为物理意义上的主要分隔带,能起到空间隔离作用,防止更大范围的风险扩散,同时也是具备建设空间、可用于布局重要生命线工程的安全通廊,对保障北京的城市健康运行具有重要作用。

(三)划定战略留白用地

北京总规创新规划理念,前瞻性地提出了战略留白用地,在为未来发展留有余地的同时也为应对不时之需预留空间。

北京总规划定了132平方公里战略留白用地,在促进城市集约高效、结构调整、布局优化、实现城市高质量发展和可持续发展的同时,为城市危机应对预留缓冲空间。这些空间多数位于城市开发边界内,与城市集中建设地区具备一定的隔离空间,同时能够便捷接入市政基础设施,是诸如火神山、雷神山等应急设施临时选址最为可行的区域。

(四)设置设施保障系数

在合理调控人口密度的同时,通过设置规划人口服务保障系数,预留一定的设施冗余量,实现在城市日常运行中更好覆盖实际服务人口的合理需求和安全保障,同时在风险场景下保障设施供给和提升使用弹性。在常住人口2300万控制规模的基础上,北京市公共服务设施、市政基础设施、交通基础设施分别按照1.2、1.3、1.5的保障系数配置。

(五)提升城市智慧化管理水平

建立以城市人口精准服务管理、城市安全智能保障等内容为重点的城市智能管理体系,适应灾害危机时的人员防控、应急指挥和物资调配。

强化风险治理“一张图建设”,编制城市公共安全风险清单,大力整合重要风险源、重点防护目标、重要基础设施及各类应急资源等基础数据,充分利用交通管理、环境保护、人口管理、市政管理、信息安全等城市运行数据和综合分析成果,建立集应急全要素等信息于一体的风险治理的“一张图”。

(六)创新提升城市治理能力

积极探索基层治理体制机制创新,并在全市范围内搭建责任规划师体系,建立上下有机互动的责任传导机制,探索基层治理在城市危机应对过程中的作用与价值,不断提升城市精细化管理水平。

疫情防控的特殊时期,责任规划师团队积极对接街道,了解街道防疫工作需求及现有数据管理手段,配合开展实地踏勘、信息录入等相关工作,经过多轮对接和修改,责任规划师团队完成一系列工作成果,包括:形成涵盖街道—社区—居住小区—平房建筑户型图多个层级的防疫图纸,清晰表达包括防疫分区、管控分区、流线设计及卡口设立、防疫设施(如垃圾桶、公厕、街道社区可利用空间、社区居委会、社区卫生服务站、社区卫生服务中心、社区商业便民综合体)等多项空间基础信息。

北京韧性城市规划建设的系统构建

北京总规高度重视城市公共安全,建立健全包括消防、防洪、防涝、防震等专项在内的超大城市综合防灾体系,加强城市安全风险防控,增强抵御自然灾害、处置突发事件的危机管理能力,为建设国际一流的和谐宜居之都提供坚强保障。

(一)推进城市安全格局构建

区域层面积极谋划京津冀广域防灾体系建设和协同应对跨区域突发卫生事件等方面内容。市域层面优化城市防灾空间格局,通过城市快速路、公园、绿地、河流、广场等边界将城市划分为若干防御空间单元,依托开敞空间有效阻止灾害蔓延。

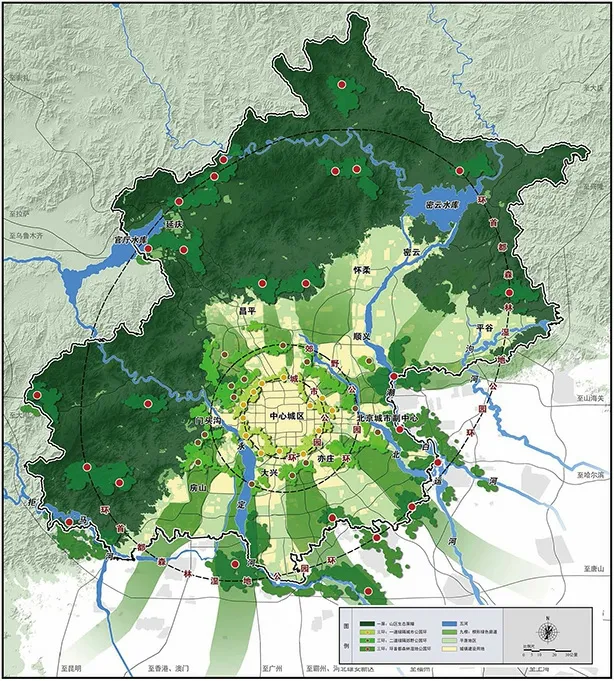

遵循分区规划确定的规划单元边界,优先考虑管理实施主体,并统筹考虑行政边界、实际行政管理边界、城市开发边界、重要的城市空间自然边界等因素,按照分级管控的思路,结合避难场所、应急医疗设施、物资储备、救援力量等相关资源布局,依托基层网格化治理,在行政区以下划定全市三级安全分区。一方面实现规划单元与治理单元相匹配,创新基层风险防控举措,提升城市基本空间单元治理能力;另一方面也有助于补齐短板,实现分级分类管控、分区施策,合理安排应急避难、医疗救治、物资供应、交通市政等相关设施(图3)。

图3 首都功能核心区控规防灾分区规划示意图

(二)强化城市安全风险管理

北京总规中提出加强灾害风险评估,对各类灾害的高发、易发以及易损区域全盘调查、摸清底数,加强安全隐患治理,构建安全可靠的城市本底。加强水、电、气、热、交通等城市生命线系统的安全监测,完善社会治安防控体系建设,不断提升城市公共安全水平。

提升生命线系统抵御灾害风险能力,加强供水、供电、供气等生命线系统监测评估,着眼管线隐患“及时发现、及时消除”,重点加强生命线系统基础数据管理、管网综合监测、管网在线预警、管网风险评估、管网实时模拟以及应急决策支持等能力。

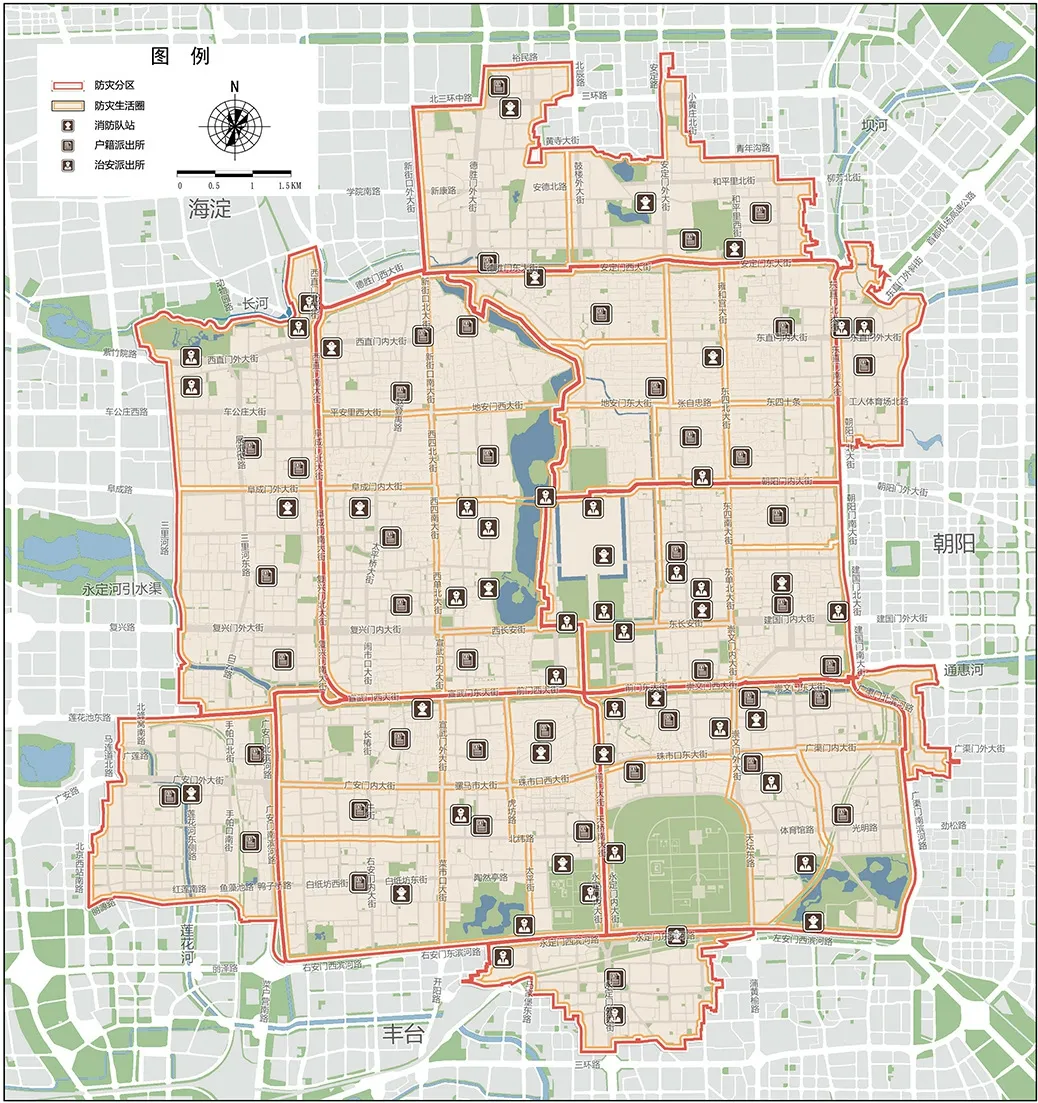

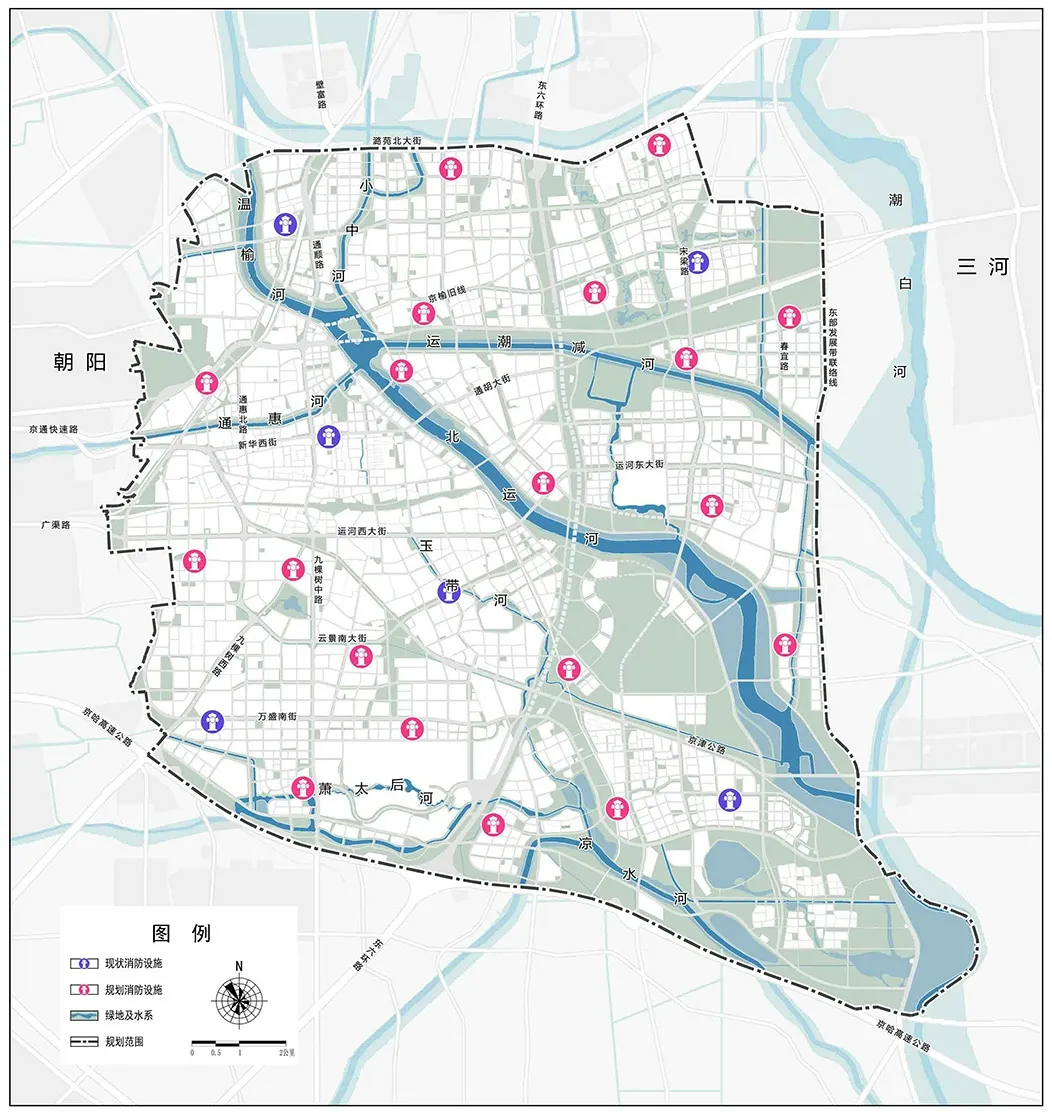

充分借鉴国内外其他城市的科学评估经验,结合北京作为超大城市的消防安全特点和工作需要,定期评估全市火灾风险,识别火灾风险较高区域。同时加强对历史文物集中、地下空间复杂、高层建筑密集的区域和各类火灾危险性和危害性较大的场所或设施用地进行严格管制,减少火灾风险源,针对性地提出消防安全管理要求及装备的配置要求,增加灭火救援空间、完善设施支撑、降低火灾影响,创造安全和谐的宜居宜业环境(图4)。

图4 副中心控规消防设施布局规划示意图

(三)推进综合应急救援体系建设

从应急避难场所、疏散通道、应急指挥、物资储备库、生命线应急保障系统等方面搭建完善的城市应急救援系统。加强由疾病防控、急救和血液供应等系统组成的公共卫生服务体系建设,组建多方参与的社会化防灾、减灾、救灾新格局,不断提高城市应急救援水平。

结合北京减量发展要求和用地资源紧缺的情况,制定符合首都特点的安全设施布局与建设标准,并针对首都功能核心区、中心城区、城市副中心、新城地区、城乡接合部地区以及乡镇农村地区的不同特点,提出了差异化、适应性的建设要求。

统筹规划首都功能核心区、城市副中心的城市应急体系建设,加强顶层设计,完善安全设施空间布局。持续推进重点新城、重点功能区域应急体系建设,加大投入力度,完善与调整应急避难场所、消防站点、物资储备库建设,全面提高区域综合应急能力(图5)。建立重大活动常态化运行应急服务保障机制,强化应急状态下交通管制、警戒、疏散等防范措施。

图5 北京中心城地区装配式小型消防站建设

建设市区两级救灾物资储备库,逐步完善救灾物资、生活必需品、药品、防汛和能源类应急物资的储备、调拨机制。推进物资储备库建设的相关标准设计,完善分级分类的物资储备体系。严格应急设备设施和物资储备管理,健全应急物资储备调用机制,加强应急救援装备设施安全使用培训。做好水、电、油、气等生命线战略资源应急储备的安全保障。

结语

北京新版城市总体规划深刻认识了“都与城”“发展与安全”的关系,准确把握新时代首都发展的新特征新要求,坚持更加安全的发展;以问题为导向,切实强化风险意识和底线思维;聚焦国家首都和超大城市的灾害风险的特殊性,切实提升风险治理能力;在“三级三类四体系”的首都国土空间规划体系中逐级深化落实韧性城市规划建设要求,从源头上防范化解各类灾害风险隐患,以首善标准提升首都韧性城市建设水平。