在龙江振兴发展中展现绥化担当

中共绥化市委书记 张宝伟

站在新的历史节点上,绥化市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于东北振兴重要论述和对我省重要讲话重要指示批示精神,全面落实党中央决策部署和省第十三次党代会精神,不断强化整体观念、大局意识,立足市情、转换方式、发扬优势、释放潜力,在龙江全面振兴全方位振兴中彰显绥化担当。

运用习近平总书记“三长三短”的辩证思维,在深刻审视市情的基础上,利用优势率先突破、率先起跳,打好发展组合拳,让“长”更“长”、让“优”更“优”,努力将优势转化为发展胜势。厚植国家粮食安全“压舱石”基础优势。我们深刻认识到农牧资源富集是最大优势,维护国家粮食安全是最大责任。截至2021 年,绥化耕地面积3141.8 万亩,占全省12.2%。粮食总产达到230.8 亿斤,占全省14.7%,每百斤中国粮食就有绥化优质粮1.69 斤。我们全面落实粮食安全党政同责,用“长牙齿的硬措施”保护黑土耕地,全力保护好利用好黑土地这一“耕地中的大熊猫”。持续深化农业供给侧结构性改革,开发丰富多样的食物品种。统筹抓好“四个农业”,加快规模化、数字化、现代化大农业发展步伐,在打造“藏粮于地、藏粮于技”战略核心区上走在全省前列。厚植现代产业体系后发优势。绥化的工业从农业产业化起步,走出了一条具有农区特色的工业化发展路子。农产品精深加工业占规上工业68%,成为第一支柱产业。玉米加工能力和生物发酵产业层次全国领先,新和成、象屿、京粮、星湖科技等一批行业领军企业形成了集群优势。我们充分借鉴先进地区发展经验,巩固基础优势,积蓄后发优势,换道超车,在体制机制、要素积聚、企业主体、产业培育上精准用力,加快二三产业发展,促进三次产业结构更优化、产业体系特色更鲜明、战略性新兴产业更突出、实体经济韧性更强劲。厚植县域经济板块集群优势。绥化县域经济比重占80%以上。近年来,各县(市)依托各自资源禀赋,打造培育了特色较为鲜明、后劲较为充足的立县产业,“多极多核”的县域经济形态基本形成。我们强化集群推动,大力挖掘县域经济板块发展自主性、经济独立性、长期成长性强的优势潜力,打造成振兴发展的重要增长极,实现县域经济整体提升。强化区域互动,坚持用系统思维,加强人才互动、资源互动、资本互动、技术互动、市场互动,推动县域经济资源整合、优势互补、借力借势,促进融合发展。强化产业联动,坚持全市一盘棋,依托立县产业基础,打造科学合理的产业分工体系,进一步优化产业结构,增强县域综合竞争力,实现县域间产业协同发展。厚植融入城市群经济圈区域优势。绥化地处龙江腹地,五城环围、八方通达,作为哈长城市群重要节点城市、哈尔滨副中心城市、龙江中部区域中心城市的地位更加凸显。我们坚持主动对接,用好省委、省政府支持先行区建设的政策机遇,加强与哈大合作步伐,主动探索产业共建模式,促进哈大绥城市群经济圈紧密协作、联动发展。要加快互联互通,进一步加大基础设施建设力度,打造现代化立体交通网。坚持借力发展,系统把握产业发展趋势,引导资源要素向绥化集聚,在全面融入城市群和经济圈中借势发展壮大。厚植寒地黑土核心区生态优势。绥化素有“中国寒地黑土特色物产之乡”的美誉。这是大自然给予绥化得天独厚的宝藏,更是绥化全面振兴全方位振兴的优势所在、根本所在、潜力所在。我们深入践行习近平生态文明思想,深刻把握“绿水青山就是金山银山,冰天雪地也是金山银山”的发展理念,努力守护好绥化的“二山一水七分田”。统筹推进生态环境保护和修复,加强山水林田湖草沙一体化系统治理,努力为我们子孙后代留下可贵的生态资源和永续的生存环境。积极稳妥推进实现碳达峰碳中和目标,增强系统观念,坚持稳中求进,逐步实现“降碳、减污、扩绿、增长”协同推进。继续深入研究黑土地纳碳、固碳能力和转化路径,努力让我们的黑土地生态价值更高。

北林区农民抢抓农时收割稻谷

安达世海钢结构公司工人在生产线上作业

牢记习近平总书记“三篇大文章”的殷殷嘱托,坚持不懈转方式调结构,改造提升传统产业,大力发展新兴产业,赋予“原字号”“老字号”“新字号”更顽强的生命力和竞争力。聚焦“两头两尾”,赋能“原字号”。深化“两头两尾”是农业地区走出发展困境、突破发展瓶颈、解决结构失衡的必然选择。我们坚持集群集聚赋能,强化龙头企业支撑和集聚效应,立足资源禀赋,深化资源整合,不断延伸产业链条,壮大产业规模,打造分工有序、上下衔接、成龙配套的产业集群,形成集群发展优势。坚持数字改造赋能,鼓励企业建设数字化车间、智能工厂,改进传统生产工艺、提升产品质量、降低运营成本,实现生产过程精细化、数字化、可视化管理。坚持创新合作赋能,通过“揭榜挂帅”、重大科技专项等多种方式稳步推动创新攻关,积极推动校地合作、校企合作、院企合作,依托重点企业,加快构建以企业为主体、产学研用深度融合的创新机制。聚焦“制智同步”,赋能“老字号”。我们围绕传统产业,坚持科技化、绿色化、智能化方向,全力支持域内领军企业开展新技术攻关、新品种开发、新工艺换代,推动绥化产业链由传统加工业为主向现代制造业、智能智造业升级,由价值链低端产品向高端产品升级。推动医药制造、精细化工行业向精细化、高端化、绿色化等领域拓展延伸。依托现有的纺织和服装产业基础,通过技术改造和联大靠强,改进现有工艺和设备,打造东北地区重要的亚麻汉麻纺织基地。突出发展农业、石化、节能环保等装备制造,推动天有为建成全国最大汽车仪表生产基地。聚焦“无中生有”,赋能“新字号”。我们大力发展战略性新兴产业,优先发展生物经济,依托现有生物发酵、生物农业、生物制药等产业基础,建设全国最大生物发酵产业基地。大力发展数字经济,以数字化车间、数字化工厂建设为重点提高产业数字化水平,培育数字产业化增长点。加快发展冰雪经济、创意设计产业,坚持错位发展、体现特色,推动特色文化、产业基础与现代理念技术、时尚消费需求融合。紧盯绿色低碳,坚持绿色发展理念,加快发展新型能源、循环经济和新型建材,提高资源综合利用率。

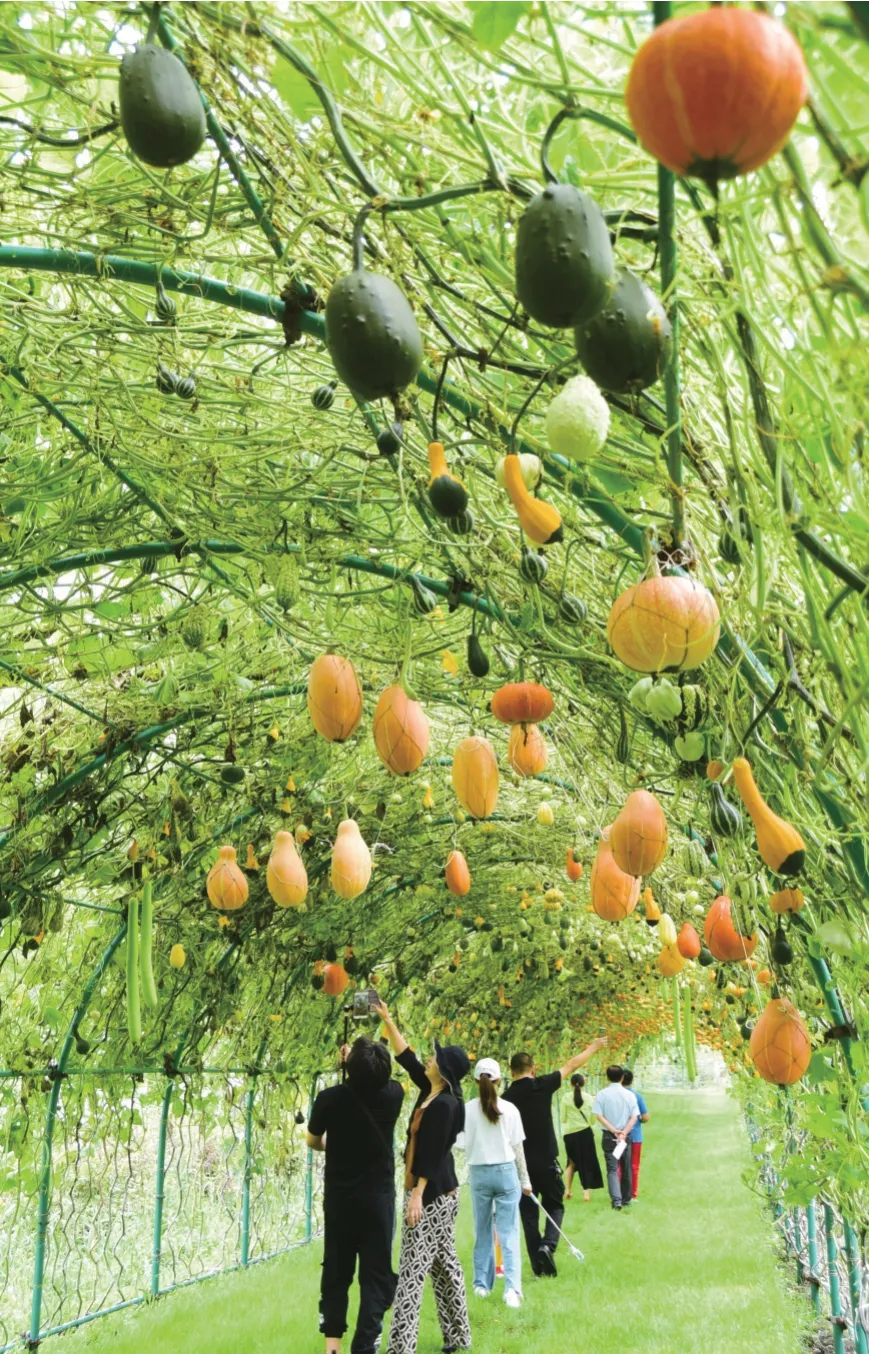

市民乐享休闲农业

我们坚持高质量发展不动摇,持续提升农业质效、扩大工业总量、加强城市承载,努力开创农业、工业、城市经济齐头并进、竞相发展的良好局面。加快提升农村经济层级。努力践行“中国要强农业必须强,中国要美农村必须美,中国要富农民必须富”重要要求,坚持农业农村优先发展方针,着力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。坚持以数字技术、生物技术提升现代农业,大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业,不断推动“农业大市”向“农业强市”转变。坚持以农民组织化、乡村产业化提升乡村经济和村级集体经济,把产业更多留在乡村,把效益更多留给农民,蹚出一条产业富乡强村富民的新路子。坚持推进基础设施和公共服务均等化,开展乡村建设行动,持续改变乡村面貌,不断缩小城乡差距,努力让绥化的乡村“外地人向往、家乡人留恋”。力争用五年左右时间,在农业和农村同步率先实现现代化上走在全省前列。加快提升工业经济量级。我们深知,工业不振兴,经济就难以振兴。我们坚持大抓工业经济,做到精力向工业集中、资源向工业汇聚、政策向工业倾斜,用资源换产业、以产业促发展,全力扩张工业经济总量,提高工业经济支撑能力和综合贡献率。坚持大抓产业项目,树牢“项目为王”理念,抓牢招商引资这个经济发展的“牛鼻子”,实施“图谱+家谱”靶向招商,向引进外来战略投资者要发展。坚持大抓企业培育,深入实施工业振兴行动计划、科技型企业三年行动计划,培育一批龙头骨干企业、制造业单项冠军企业、专精特新企业,重点抓好临规企业的培育。力争用五年左右时间,规上工业企业数量达到500 户以上,工业总产值突破1200 亿元。加快提升城市经济能级。城市是经济发展的载体。多年来,我们在提升城市承载能力、扩容城市总量规模、繁荣城市经济业态上持续发力,全力打造产业经济发展、城市品质提升、民生福祉改善、生态环境保护多赢新格局。我们坚持现代化理念,科学规划城市建设,强化规划引领,进一步明确城市定位、功能分区、风貌特色,加快实现专业规划全覆盖,提升规划指导性和严肃性。坚持高标准建设,统筹推进城市更新,加快棚改旧改,完善提升城市基础设施和公共服务。坚持精细化管理,深入推进城市提质、治乱、净城等专项行动,开展城市集中整治,补齐城区基础短板,治理乱点乱象。力争用五年左右时间,全市城镇化率突破50%,城市经济规模占经济总量65%左右。

历史长河奔流不息,时代考卷常答常新。我们将紧紧依靠党中央和省委的坚强领导,带领全市上下只争朝夕、不负韶华,埋头苦干、勇毅前行,以实际行动迎接党的二十大胜利召开!